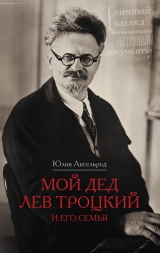

Текст книги "Мой дед Лев Троцкий и его семья"

Автор книги: Юлия Аксельрод

Жанры:

Публицистика

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Из книги Б.Я. Фрезинского «Предисловие к публикации. Письма А.Л. Соколовской и А.А. Иоффе [10] Л.Д. Троцкому»

Об Александре Львовне Соколовской известно не много. Она родилась в 1872 в небогатой еврейской семье на юге России; получила в Одессе специальность акушерки; с молодых лет увлеклась революционной идеей и в пору, когда большинство оппозиционно к российскому режиму настроенной молодежи ощущало себя народниками, стала убежденной марксисткой. В 1896 семья Соколовских жила в Николаеве; Александра Соколовская создала революционный кружок (он собирался в саду Франца Швиговского) и вовлекла в него своих младших братьев – Григория (по сведениям полиции, Герша) и Илью (Элью). Именно в этом кружке произошло вскоре ее знакомство с молодым Левой Бронштейном, заканчивавшим в Николаеве реальное училище.

В мемуарах 1930 года Троцкий упоминал тот «кружок Александры Соколовской», но подробно описывал лишь его участников из рабочей среды; еще… упомянул, что с Ильей Соколовским писал тогда драму, но не закончил ее и что Григорий Соколовский, «юноша примерно моего возраста», был самым юным участником этой коммуны. Отметим и важное признание, сделанное в «Моей жизни»: «Год учения в Николаеве, 1896-й, стал переломным годом моей юности, ибо поставил передо мною вопрос о моем месте в человеческом обществе». Участник кружка Соколовской Г. Зив, вспоминая то же время, написал об Александре Львовне: «Она была единственной марксисткой во всем саду, и ей на себе приходилось выносить всю тяжесть нападений со стороны всех завсегдатаев сада, начиная с самого Франца, самого старшего из нас (ему было лет двадцать восемь – тридцать), и кончая самым младшим, Бронштейном. Все они причисляли себя к народникам и рьяно накидывались на Соколовскую как на марксистку».

…Студенческое движение вылилось в демонстрации. Казаки стегали студентов. Либералы возмущались, ибо обижали их сыновей. Социал-демократия крепла, все больше сливаясь с рабочим движением. Революция переставала быть привилегированным занятием интеллигентских кружков. Число арестованных рабочих росло. В тюрьме становилось, несмотря на тесноту, легче дышать. К концу второго года мы получили приговор по делу Южно-русского союза: четыре главных обвиняемых ссылались на 4 года в Восточную Сибирь. Нам пришлось еще провести свыше полугода в московской пересыльной тюрьме. Это было время усиленной теоретической работы. Здесь я впервые услышал о Ленине и проштудировал его незадолго перед тем вышедшую книгу о развитии русского капитализма. Здесь я написал и передал на волю брошюру о рабочем движении в Николаеве, напечатанную вскоре в Женеве. Из московской пересыльной нас увезли летом. Далее следовали еще остановки в ряде тюрем. На место ссылки мы попали только осенью 1900 г.

[1900] …Мы спускались вниз по Лене. Течение медленно сносило несколько барж с арестантами и конвоем. По ночам было холодно, и шубы, которыми мы укрывались, обрастали под утро инеем. По пути в заранее назначенных деревнях отсаживали одного-двух. До села Усть-Кут плыли, помнится, около трех недель. Здесь ссадили меня вместе с близкой мне ссыльной по николаевскому делу. Александра Львовна занимала одно из первых мест в Южно-русском рабочем союзе. Глубокая преданность социализму и полное отсутствие всего личного создали ей непререкаемый нравственный авторитет. Совместная работа тесно связала нас. Чтобы не быть поселенными врозь, мы обвенчались в московской пересыльной тюрьме.

Из книги Д. А. Волкогонова «Троцкий. Политический портрет». Кн. 1

Вопреки утверждениям ЛД о «полном отсутствии всего личного» в этой женитьбе, женился он по любви. Вот его письмо к А.Л. Соколовской накануне свадьбы:

«Шурочка! Мне нужно тебе передать целую кучу новостей (хотя и не особенно любопытных). Третьего дня я имел свидание с матерью. Свидание окончилось полным разрывом [11] – и лучше, не правда ли? Я на этот раз дал отпор, и вышла довольно скверная сцена. Я отказался от помощи. Сейчас я получил письмо от твоего отца: он очень милый человек! Отец не огорчен моим разрывом с родными, но, по-видимому, даже рад… Мол, устраняется вопрос имущественного неравенства…

Я теперь так близко сижу от тебя, что, кажется, ощущаю твое присутствие. Если бы ты, спускаясь по лестнице на прогулку, сказала бы что-нибудь, я бы обязательно услыхал. Попробуй, Сашенька! Мне тяжело… Я хочу тебя слышать, тебя видеть…

Ну а если нам не разрешат обвенчаться? Это невозможно! У меня бывали такие минуты (часы, дни, месяцы), когда самоубийство было самым приличным исходом. Но у меня не хватало для этого смелости…

Сибирская тайга умерит нашу гражданскую чувствительность. Зато мы там будем счастливы! Как олимпийские боги! Всегда-всегда неразлучно вместе! Сколько раз я уже повторяю это, и все-таки хочется повторять и повторять…»

В селе было около сотни изб. Мы поселились в крайней. Кругом лес, внизу река. Дальше к северу по Лене лежат золотые прииски. Отблеск золота играл на всей Лене. Усть-Кут знал раньше лучшие времена – с неистовым разгулом, грабежом и разбоем. Но в наше время село затихло. Пьянство, впрочем, осталось. Хозяин и хозяйка нашей избы пили непробудно. Жизнь темная, глухая, в далекой дали от мира. Тараканы наполняли ночью тревожным шорохом избу, ползали по столу, по кровати, по лицу. Приходилось время от времени выселяться на день-два и открывать настежь двери на 30-градусный мороз. Летом мучила мошкара. Она заедала насмерть корову, заблудившуюся в лесу. Крестьяне носили на лицах сетки из конского волоса, смазанного дегтем. Весною и осенью село утопало в грязи. Зато природа была прекрасна. Но в те годы я был холоден к ней. Мне как бы жалко было тратить внимание и время на природу. Я жил меж лесов и рек, почти не замечая их. Книги и личные отношения поглощали меня. Я изучал Маркса, сгоняя тараканов с его страниц.

…Ссыльные обменивались письмами, выраставшими в теоретические трактаты. Переводы с места на место давались иркутским губернатором сравнительно легко. Мы переехали с Александрой Львовной за 250 верст восточнее, на реку Илим, где были друзья. Там я служил короткое время конторщиком у купца-миллионера.

…Мы снова вернулись в Усть-Кут. Стояла лютая зима, морозы доходили до 44 градусов по Реомюру. Ямщик рукавицей сдирал льдины с лошадиных морд. На коленях у меня была десятимесячная девочка. Она дышала через меховую трубу, сооруженную над ее головой. На каждой остановке мы с тревогой извлекали девочку из ее оболочек. Путешествие прошло все же благополучно. Но в Усть-Куте мы пробыли недолго. Через несколько месяцев губернатор разрешил нам переселиться несколько южнее, в Верхоленск, где были друзья.

…Мои рукописные рефераты, газетные статьи и прокламации для Сибирского Союза сразу показались мне маленькими и захолустными пред лицом новой, грандиозной задачи. Надо было искать другого поприща. Надо было бежать.

У нас были в это время уже две девочки; младшей шел четвертый месяц. Жизнь в сибирских условиях была нелегка. Мой побег должен был возложить на Александру Львовну двойную ношу. Но она отводила этот вопрос одним словом: надо. Революционный долг покрывал для нее все другие соображения, и прежде всего личные. Она первая подала мысль о моем побеге, когда мы отдали себе отчет в новых больших задачах. Она устранила все сомнения, возникавшие на этом пути. В течение нескольких дней после побега она успешно маскировала мое отсутствие от полиции. Из-за границы я едва мог переписываться с ней. Для нее наступила затем вторая ссылка. В дальнейшем мы встречались только эпизодически. Жизнь развела нас, сохранив ненарушимо идейную связь и дружбу.

[1902]

Приятель-крестьянин брался вывести из Верхоленска меня вместе с Е.Г. [12] , переводчицей Маркса. Ночью в поле он укрыл нас на телеге сеном и рогожей, как кладь. В то же время, чтоб выиграть дня два у полиции, на моей квартире укрыли одеялом чучело мнимого больного. Ямщик вез нас по-сибирски, т. е. со скоростью до двадцати верст в час. Я считал спиною все ухабы и слышал сдержанные стоны соседки. Лошадей в пути сменяли раза два. Не доезжая до железной дороги, мы с попутчицей разделились, чтоб не помножать взаимно наши промахи и опасности. Я без приключений сел в вагон, куда иркутские друзья доставили мне чемодан с крахмальным бельем, галстуком и прочими атрибутами цивилизации. В руках у меня был Гомер в русских гекзаметрах Гнедича. В кармане – паспорт на имя Троцкого, которое я сам наудачу вписал, не предвидя, что оно станет моим именем на всю жизнь. Я ехал по сибирской линии на запад. Вокзальные жандармы равнодушно пропускали меня мимо себя. Рослые сибирячки выносили на станцию жареных кур и поросят, молоко в бутылках, горы печеного хлеба. Каждая станция походила на выставку сибирского изобилия. На всем протяжении пути весь вагон пил чай, заедая дешевыми сибирскими пышками. Я читал гекзаметры и мечтал о загранице. В побеге не оказалось ничего романтического: он целиком растворился в потоке чаепития.

…В Лондон – из Цюриха через Париж – я приехал осенью 1902 г., должно быть, в октябре, ранним утром. Нанятый полумимическим путем кеб доставил меня по адресу, написанному на бумажке, к месту назначения. Этим местом была квартира Ленина. Меня заранее научили, еще в Цюрихе, стукнуть три раза дверным кольцом. Дверь мне открыла Надежда Константиновна, которую, надо думать, я своим стуком поднял с постели. Час был ранний, и всякий более привычный к культурному общежитию человек посидел бы спокойно на вокзале час-два, вместо того чтобы ни свет ни заря стучаться в чужие двери. Но я еще был полон зарядом своего побега из Верхоленска. Таким же варварским образом я потревожил в Цюрихе квартиру Аксельрода [13] , только не на рассвете, а глубокой ночью. Ленин находился еще в постели, и на лице его приветливость сочеталась с законным недоумением. В таких условиях произошло наше первое с ним свидание и первый разговор. И Владимир Ильич, и Надежда Константиновна знали уже обо мне из письма Клэра [14] и ждали меня.

…В Лондоне, как и позже в Женеве, я гораздо чаще встречался с Засулич [15] и с Мартовым [16] , чем с Лениным. Живя в Лондоне на одной квартире, а в Женеве обедая и ужиная обычно в одних и тех же ресторанчиках, мы с Мартовым и Засулич встречались несколько раз на день, тогда как Ленин жил семейным порядком, и каждая встреча с ним, вне официальных заседаний, была уже как бы маленьким событием. Привычки и пристрастия богемы, столь тяготевшие над Мартовым, были Ленину совершенно чужды. Он знал, что время, несмотря на всю свою относительность, есть наиболее абсолютное из благ. Ленин проводил много времени в библиотеке Британского музея, где занимался теоретически, где писал обычно и газетные статьи. При его содействии и я получил доступ в это святилище. У меня было чувство ненасытного голода, я захлебывался в книжном обилии. Но скоро мне пришлось уехать на континент.

Вот относящаяся к тому времени страничка из воспоминаний Н.И. Седовой [17] .

«Осень 1902 года была обильна рефератами в русской колонии Парижа. Группа «Искры», к которой я принадлежала, увидала сначала Мартова, потом Ленина. Шла борьба с «экономистами» и с социалистами-революционерами. В нашей группе говорили о приезде молодого товарища, бежавшего из ссылки. Он зашел на квартиру Е.М. Александровой, бывшей народоволки, примкнувшей к «Искре». Мы, молодые, очень любили Екатерину Михайловну, с большим интересом слушали ее и находились под ее влиянием. Когда появился [так!] в Париже молодой сотрудник «Искры», Екатерина Михайловна поручила мне узнать, нет ли свободной комнаты где-нибудь поблизости. Одна комната оказалась в том доме, где я жила, за 12 франков в месяц, но она была очень мала, узка, темна, похожа на тюремную камеру. Когда я ее описывала, Екатерина Михайловна прервала: «Ну, ну, нечего расписывать – хороша будет, пусть занимает». Когда молодой человек (фамилии его нам не называли) устроился в этой комнате, Екатерина Михайловна спрашивала меня: «Ну что ж, готовится он к своему докладу?» – «Не знаю, верно, готовится, – отвечала я, – вчера ночью, поднимаясь по лестнице, я слышала, как он насвистывал в своей комнате». – «Скажите ему, чтоб он не свистел, а хорошенько готовился». Екатерина Михайловна была очень озабочена, чтоб «он» удачно выступил. Но ее тревога была напрасна. Выступление было очень успешно, колония была в восторге, молодой искровец превзошел ожидания».

…С Парижем я знакомился несравненно более внимательно, чем с Лондоном. В этом сказалось влияние Н.И. Седовой. Я родился и вырос в деревне, но к природе стал приближаться в Париже.По книге Натальи Седовой и Виктора Сержа «Жизнь и смерть Льва Троцкого» (перевод отрывков с англ. и примечания Юлии Аксельрод)

От переводчика

Извлечения из книги носят исключительно семейный характер. Они дополняют то, что написал ЛД в книге «Моя жизнь». По-видимому, приведенные отрывки принадлежат самой Наталье, ибо Виктор Серж не мог знать этих деталей.

Книга впервые вышла во Франции в 1951 г., ее английский перевод опубликован в Англии в 1975 г. (Полагаю, оригинал писался по-русски, но его местонахождение мне неизвестно.)

При чтении и переводе (реставрации?) текста у меня возникли вопросы, задать которые сегодня некому [18] .

В юности я познакомилась с революционными идеями… Меня определили в пансион при Краковской гимназии. Мы организовывали ученические кружки, на которых я по вечерам встречалась с молодыми людьми, увлеченными политикой. Они приносили с собой нелегальные брошюры, провозглашающие принципы свободы.

Когда мое среднее образование было завершено, я, как и многие другие, хотела дышать воздухом свободной страны. Поехала учиться в Женеву. Моей специальностью была ботаника, но больше я интересовалась общественными проблемами. Я была счастлива, когда меня представили группе, движущей силой которой был Ленин…

В 1902 г. я жила в Париже на улице Лаланд. Приходил сюда Юлий Мартов, и однажды он объявил, что юный беглец из Сибири появится здесь, как только приедет в Париж…

Случилось так, что в один прекрасный день мы с ЛД стояли рядом и смотрели на могилу Бодлера на кладбище Монпарнас; с этого момента наши жизни соединились навсегда.

Мои родители высылали мне на прожитье 20 руб. в месяц, и ЛД зарабатывал примерно столько же писанием статей. Мы с трудом сводили концы с концами.[1903] Срок, назначенный для съезда [19] … приближался, и было в конце концов решено перенести редакцию в Швейцарию, в Женеву: там жизнь обходилась несравненно дешевле и связь с Россией была легче. Ленин скрепя сердце согласился на это. «В Женеве мы устроились в двух маленьких комнатках мансардного типа, – пишет Седова, – Л.Д. был поглощен работой к съезду. Я готовилась к отъезду в Россию, на партийную работу».

[1905]

23 января утром я вернулся в Женеву с рефератной поездки, усталый и разбитый после бессонной ночи в вагоне. Мальчишка продал мне вчерашний номер газеты. О шествии рабочих к Зимнему дворцу говорилось в будущем. Я решил, что оно не состоялось. Через час-два я зашел в редакцию «Искры». Мартов был взволнован до крайности. «Не состоялось?» – спросил я его. «Как не состоялось? – накинулся он на меня. – Мы всю ночь просидели в кафе, читая свежие телеграммы. Неужели вы не знаете? Вот, вот, вот…» И он совал мне газету. Я пробежал первые десять строк телеграфного отчета о кровавом воскресенье. Глухая и жгучая волна ударила мне в голову.

Оставаться за границей я дольше не мог. С большевиками связей не было со времени съезда. С меньшевиками я организационно порвал. Приходилось действовать на свой страх. Я достал через студентов паспорт. С женой, которая осенью 1904 г. снова вернулась за границу, мы отправились в Мюнхен. Парвус [20] поселил нас у себя.

…Из Мюнхена мы проехали с Седовой в Вену. Эмигрантский поток уже хлынул обратно в Россию. Виктор Адлер [21] был целиком поглощен делами: доставал для эмигрантов деньги, паспорта, адреса… У него на квартире парикмахер изменял мою внешность, уже достаточно примелькавшуюся русским охранникам за границей.

…Н.И. Седова была захвачена конной облавой на первомайском митинге в лесу. Она просидела около полугода в тюрьме и затем была выслана под надзор в Тверь… [22]

…Я уехал летом в Финляндию. Там для меня наступила передышка, состоявшая из напряженной литературной работы и коротких прогулок. Я пожирал газеты, следил за формированием партий, делал вырезки, группировал факты. В этот период сложилось окончательное мое представление о внутренних силах русского общества и о перспективах русской революции.

…Обстановка, в которой жил я в Финляндии, мало напоминала о перманентной революции: холмы, сосны, озера, прозрачный воздух осени, покой…

…В тишине отеля шорох газет отдавался в ушах, как грохот лавины. Революция была в полном ходу. Я потребовал у мальчика счет, заказал лошадь и, покинув свой «Покой», поехал навстречу лавине. Вечером я выступал уже в Петербурге, в актовом зале Политехнического института.

…Прибыл я в Петербург в самый разгар октябрьской стачки. Забастовочная волна все ширилась, но была опасность, что движение, не охваченное массовой организацией, безрезультатно сойдет на нет. Я приехал из Финляндии с планом выборной беспартийной организации, по делегату на 1000 рабочих.По книге Натальи Седовой и Виктора Сержа «Жизнь и смерть Льва Троцкого»

Наталья в тюрьме за революционную деятельность. Пишет, что относятся к ней хорошо. Стражница вежливо говорит ей: «Ваша ванна готова, мадам Седова!»

Прочитав еще несколько страниц и произведя подсчеты, догадываюсь: Наталья беременна!

…После октябрьского манифеста она [Наталья] вернулась в Петербург. Под фамилией Викентьевых мы сняли комнату, как оказалось, у биржевого спекулянта. Дела на бирже шли плохо. Многим спекулянтам пришлось потесниться в своих квартирах. Разносчик приносил нам каждое утро все выходившие газеты. Квартирный хозяин брал их иногда у жены, читал и скрежетал зубами. Его дела шли все хуже. Однажды он прямо-таки ворвался в нашу комнату, потрясая газетным листом. «Смотрите, – вопил он, тыча пальцем в мою свежую статью «Доброго утра, петербургский дворник!», – смотрите, они уже до дворников добираются. Если б попался мне этот каторжник, я бы его вот из этого застрелил». Он выхватил из кармана револьвер и потрясал им в воздухе. У него был вид безумного. Он искал сочувствия. Жена приехала ко мне в редакцию с этой тревожной вестью. Надо было искать новую квартиру. Но не было свободной минуты, и мы положились на судьбу. Так мы и прожили у отчаявшегося биржевика до моего ареста. К счастью, ни хозяин, ни полиция до конца не узнали, кто жил под фамилией Викентьева. После моего ареста на нашей квартире даже не сделали обыска.

…Кроме «Русской газеты» и «Начала», я писал еще передовицы в «Известиях», официальном органе Совета, а также многочисленные воззвания, манифесты и резолюции. Пятьдесят два дня существования первого Совета были насыщены работой до отказа: Совет,

Исполнительный Комитет, непрерывные митинги и три газеты. Как мы в этом водовороте жили, мне самому неясно.[1906]

В момент моего второго ареста мне было двадцать шесть лет. И от старика Дейча [23] пришло признание зрелости: он в тюрьме торжественно отказался называть меня юношей и перешел на имя-отчество.

…В жизни России революция 1905 г. была генеральной репетицией революции 1917 г. Такое же значение имела она и в моей личной жизни. В события 1917 г. я вошел с полной решимостью и уверенностью, потому что они были для меня лишь продолжением и развитием той революционной работы, которую оборвал арест Петроградского Совета 3 декабря 1905 г.

Арест последовал на второй день после опубликования нами так называемого финансового манифеста, который провозглашал неизбежность финансового банкротства царизма и категорически предупреждал, что долговые обязательства Романовых не будут признаны победоносным народом.

Начался второй тюремный цикл. Я переносил его гораздо легче, чем первый, да и условия были несравненно благоприятнее, чем за восемь лет до того. Я посидел некоторое время в «Крестах», затем в Петропавловской крепости, а под конец в Доме предварительного заключения. Перед отправкой в Сибирь нас перевели еще в пересыльную тюрьму.

Разделявший со мной заключение Д. Сверчков следующим образом описывал впоследствии тюремный период в своей книге «На заре революции»: «Тюремная камера Троцкого превратилась вскоре в какую-то библиотеку. Ему передавали решительно все сколько-нибудь заслуживающие внимания новые книги; он прочитывал их и весь день с утра до поздней ночи был занят литературной работой. «Я чувствую себя великолепно, – говорил он нам. – Сижу, работаю и твердо знаю, что меня ни в коем случае не могут арестовать… Согласитесь, что в границах царской России это довольно необычное ощущение…»