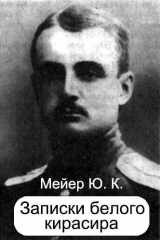

Текст книги "Записки белого кирасира"

Автор книги: Ю. Мейер

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 11 страниц)

Когда на далекое прошлое смотришь сквозь призму накопленного жизненного опыта, одолевает стыд за свою глупость и легкомыслие. Я уже писал, что высшим достижением щегольства был английский офицерский френч с переделанным воротником. Для дальнейшего подражания англичанам, и в первую очередь принцу Уэльскому, было необходимо иметь кизиловую палку и небрежно опираться на нее при прогулке по набережной. Должен сознаться, что в один прекрасный день в Севастополе меня на улице встретил генерал Абрам Михайлович Драгомиров и разнес в пух и прах за распущенный вид. Тогда я обиделся, а теперь думаю, как мы в том возрасте сами не понимали всего трагизма нашего положения.

Как ни странно, в Ялте в то лето никто не купался, и пляж был пустынным. В Севастополе была допотопная деревянная купальня на прибрежных камнях, и в нее со второго этажа по лестнице спускались прямо в глубокую воду. Обыкновенно, возвращаясь из Ялты в запасную часть, я вечером укладывался на палубе, на юте небольшого грузового парохода, поддерживавшего сообщение вдоль берега Крыма. Со мной всегда была скатка казенного серого одеяла, а шинель, сложив, можно было положить под голову. И до сих пор помню блаженное чувство радости жизни, когда я смотрел на яркие звезды при плавной носовой качке парохода. В Феодосии утром до поезда всегда было время пойти на пляж и выкупаться.

В августе пришел и мой черед отправиться на фронт. Гвардейский полк находился тогда в районе двух громадных сел по 5–6 тысяч жителей в Северной Таврии, Константиновке и Алексеевке. Я получил в командование взвод незнакомых мне солдат и, наконец, чуть ли не через год опять сел на лошадь. Беда была в том, что я сразу же схватил сильнейшую сенную лихорадку: из носа лился нескончаемый поток и никаких платков не хватало. От слез в глазах я почти ничего не видел перед собой. Положение было дурацким – не мог же я, только что прибыв, отпрашиваться в отпуск по болезни. Ночь на сеновале я почти не спал.

Утром наш полк вошел в соприкосновение с неприятелем. У околицы села, примерно в полутора верстах, высились три белых дома немецких колонистов, это были отдельные близко стоящие друг к другу хутора. Они были заняты красной пехотной частью, как потом выяснилось, сибиряками, перешедшими в свое время от Колчака к красным. Перед домами они наспех вырыли индивидуальные окопчики, и, очевидно, рота их залегала в них. Кругом расстилалась ровная степь. Меня вызвал командир эскадрона и дал мне задание: «Берите пулеметный взвод кавалергардов и идите во фланг противнику. Когда выйдите на его высоту, идите к нему возможно ближе и откройте огонь по линии окопов». Опять-таки в подчинении моем оказались незнакомые люди. Несколько слов о самом взводе. Два пулемета «максим», установленные на заднем сидении крымских тачанок, рессорных пролеток немецких колонистов. Стрельба назад с тачанки. Номера в удобном положении – стоят на коленях на дне пролетки. На каждой тачанке – наводчик, второй номер и кучер. Тройка лошадей. Итак, нас было восемь человек – пулеметчики, я и мой вестовой.

Слава Богу, мой насморк стал легче и не так мешал мне. Я повел взвод рысью во фланг красным. Очень быстро мы вышли на высоту крайнего дома, примерно в версте от него. До сих пор очень ясно помню белую стену и только одно окно в первом этаже. Я знал одну беду при такого рода использовании пулемета. Хотя тачанки были рессорные, но их при езде по жнивью, и особенно пахоте, страшно трясло, и достаточно было патронам слегка сдвигаться в старых пулеметных лентах, как начиналась трагедия с заминками. У меня был расчет, что хотя бы один пулемет сможет сразу выпустить длинную очередь во фланг окопу, и я подниму красных, а там видно будет. Надо было подойти ближе, и я поднял взвод в галоп. У меня все время была мысль: «Довольно!», но так как красные не шевелились, дурацкое удальство звенело в ушах: «Поближе, поближе!» Наконец, примерно в трехстах шагах от дома я скомандовал: «Налево кругом! Первый пулемет – огонь по линии окопов!»

События разыгрались с такой быстротой, что я до сих пор не могу точно установить их последовательность. Первое, что я заметил, были два солдата в окне дома. Они открыли огонь из винтовок. Наш первый пулемет заклинило. Я вижу, как кучер опрокидывается с козел на землю и наводчик тоже ложится плашмя. Они были убиты выстрелами из окна. Я успеваю только скомандовать второму пулемету: «Огонь по окну!» Но еще до этого кобыла подо мной резко вздрагивает, я соскакиваю и вижу рану в ее плече. Почти одновременно меня, как палкой, сильно ударяет по левой ноге выше щиколотки и сбивает меня с ног. Из сапога бьет кровь. Тем временем второй номер на первом пулемете устранил заминку, и оба пулемета бьют вовсю по линии окопа. Окно молчит. Наш огонь поднял роту противника, и солдаты спешно бегут к домам, пытаясь скрыться между ними. Здесь, слава Богу, мы берем реванш: наши очереди ложатся в цель, и не один десяток красных падает, сбитый пулями. Остаться между домами им не удается, так как с фронта их начинают поливать наши взводы, идущие в спешенном порядке. На первом пулемете опять заминка. Красные начинают выбегать из-за домов на открытые гумна, и тут опять на короткий промежуток второй пулемет режет их очередями, пока опять не случается заминка. Как только наш огонь умолкает, красные останавливаются и начинают стрелять. Я тем временем влез в тачанку первого пулемета, стянул сапог и из-за сильного кровотечения перетянул ногу выше колена кожаным поясом. Вместе со вторым номером втаскиваем тело кучера в тачанку. Слава Богу, лошади стоят, хотя кроме моей кобылы ранены еще две.

Под огнем красных шагом начинаем отходить. Через версту добираемся до полевого медицинского пункта. Фельдшер делает мне перевязку, накладывает жгут, предупреждая: «Через час снимите». Самое замечательное: очевидно, из-за кровопускания от сенной лихорадки не осталось и следа. Меня перегружают в другую тачанку, мой вестовой садится на козлы, и мы пускаемся в дальний путь – в полковой лазарет в колонии Окречь, рядом с Грамматиковым. Это около двухсот верст, и мы делаем этот переход за три дня. Ночью останавливаемся в селах, но сплю я ночами в тачанке. Ранен я был 20 августа, стоит очень жаркая и ясная погода. Надо объехать Джанкой. Там опасный госпиталь: главный хирург без разбора ампутирует ноги и руки под предлогом, что «лечить нет времени». Так пострадал наш бедный Володя Пузыревский. Ему джанкойский мясник отнял ногу выше колена и исковеркал всю его дальнейшую жизнь. Валентин Тимковский тоже неосторожно попал в джанкойский госпиталь и, услыхав, что хирург хочет и ему ампутировать ногу, на костылях и с наганом в руках, угрожая персоналу, выбрался из этой мясорубки.

Моя повязка в первые часы пропитывается кровью, но потом, когда я снимаю жгут, который доставляет острую боль, кровяное пятно не увеличивается. Наконец, в Окрече попадаю в руки врача Захарова. За три дня развилась флегмона, внутренний нарыв, и нога стала внизу как большое полено. Но мне везет. Пуля была японская, меньшего калибра, и пробила кость, не расщепив ее. а только порвала сухожилие. От этого лечение простое: каждое утро сую ногу в жестяной ящик от патронов, почти в кипяток. До сих пор помню неистовую боль в громадном нарыве, пока наконец на 12-й день не чувствую вдруг чудесное облегчение. Нарыв прорвался и заполняет ящик застоявшейся кровью и гноем. Лежим в маленьких комнатах дома немецкого колониста. Вечерами погружаемся в кромешную темноту: нет освещения. Но компания поддерживает настроение. Здесь Конного полка герцог Димитрий Лейхтенбергский, Герман Фермор, наш Сережа Вальц со страшной рубленой шашечной раной выше уха, через всю щеку, Володя Пузыревский. Мое пребывание в лазарете продолжается 42 дня. Выхожу оттуда на костылях, хромая, так как сухожилие срослось с кожей.

В конце октября меня посылают в здравницу, устроенную в ялтинском имении княгини Барятинской Учам. Это последний русский дворец, который мне пришлось видеть. Все музейные вещи на стенах, в горках и шкапах. Старая княгиня получила казенные кровати, одеяла и белье и расставила все в своих гостиных. К тому времени я уже хожу с палкой. Наступают неожиданные холода. Последняя фаза нашей отчаянной борьбы заканчивается. После Рижского мира Троцкий перебросил свои войска с польского фронта, и теперь красные во много раз превосходят наши силы. А главное – замерз Сиваш, и позиции на перешейках у Перекопа и Танганаша красные обходят по льду. Мы прижаты к морю. Но судьба к людям в Ялте оказывается несказанно милостивой. В пустынной гавани у пирса стоит маленький итальянский грузовой пароход «Корвин». Остается абсолютной тайной, что его сюда занесло. Наша княгиня отказывается взять свои ценности, кроме самого необходимого, но настаивает на том, что отвечает за казенное имущество, в первую очередь за одеяла, и требует, чтобы мы свернули их в баулы и взяли с собой для сдачи начальству.

ПРОЩАЙ, РОССИЯ. КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Итак, наступили последние дни на родине. Здесь в Ялте они были совсем прохладные, серые, иногда с дождем, а за горами, в степи и у Сиваша, стояли сильные морозы. Это были последние дни октября по старому стилю. Ялта замерла и опустела. Многие выехали в Севастополь, так как в случае эвакуации Ялта стала бы ловушкой со своей пустой гаванью.

Мы погрузились на «Корвин» вместе с княгиней Барятинской и казенными одеялами, которые она считала своим долгом сдать начальству, и одновременно оставляла в своем Учаме ценнейшие вещи.

«Корвин» был переполнен. Княгиню поместили в одной из немногочисленных кают; нам с Ермолинским удалось занять узкое место для лежания на открытой палубе у капитанского мостика. Мы помогли тут же устроиться Тане и Софе Швецовым и сестре кирасира Ея Величества – Гончаренко. Соседями были генерал Чекатовский с красавицей женой. «Корвин» простоял до сумерек у пристани, потом отдал концы и медленно вышел из ялтинской бухты. Для всех нас это был момент исторический, начинавший новый период жизни и, возможно, определявший все ее дальнейшее течение. При всей своей глупой самоуверенности я все-таки ощутил значительность момента, пробрался на корму и долго смотрел на темный силуэт гор, уходящих за горизонт. У самой воды, где-то там далеко, мерцали редкие огоньки Ялты. На всю жизнь память о подлинной родине-России сконцентрировалась в этих искорках света береговых огней на непроглядно темном фоне берега и моря.

После роскоши Учама мы по молодости не особенно горевали, улегшись на одеялах и укрывшись другими, и должен сознаться, что я эти ночи на палубе спал хорошо. Мешала только узость места, так что приходилось поворачиваться с соседями с боку на бок по команде. Очевидно, революционные катастрофы вызывают у ее жертв одинаковую реакцию – внешнюю душевную бодрость и просто комическую попытку поддержать прежние привычки. В парижской Консьержери, под угрозой ножа гильотины, процветали флирты и дамы усиленно следили за своими туалетами. Нам гильотина не предстояла, в будущем была полная неизвестность, но мы тоже глупо держали тон и днем между редкими приемами примитивной пищи усиленно играли в бридж. Нам везло, ветра и дождя не было, и к вечеру третьего дня мы вошли в Босфор и присоединились к «России на водах» на рейде у азиатского берега Моди, где бросили якорь все суда, успевшие уйти из портов Крыма и взявшие на борт около 280 000 военных разных частей и гражданских беженцев.

Удача эвакуации объяснялась главным образом тем, что красные весьма осторожно двигались через горы из Симферополя к побережью, утеряв связь с нашими отступающими частями, и этим дали время для планомерной погрузки. Все наличие плавучих средств было использовано. Все баржи были взяты на буксир. Говорят, что даже старый броненосец класса «Потемкин» был использован как плавучее средство и с помощью буксиров отведен в Константинополь. С первого же дня стоянки в Моди торговцы-турки атаковали на своих яликах русские суда, предлагая съестное. Тут быстро выяснилось отсутствие денег у беженцев. «Колокольчики» и голубые 500-рублевки были у многих толстыми пачками, но турок они не интересовали. Обмен шел на мелкие золотые и серебряные вещи. Курс был, конечно, грабительский. На веревочке спускалось в ялик золотое колечко, по всей вероятности, связанное с трогательными воспоминаниями, а обратно тянули жареного цыпленка. Мне в этот период жизни, несомненно, везло. За месяц до эвакуации мой отец через знакомого прислал мне из Белграда 1000 немецких марок. Тогда это была хорошая валюта. Через свои спекулянтские связи в Севастополе я разменял марки частью на рубли, частью на турецкие лиры. И теперь на борту теплохода они пригодились. Я безбожно торговался с турками на яликах на всех языках – немецком, французском и английском – и покупал турецкие лепешки-лаваши, винные ягоды, крутые яйца и даже раз цыпленка. На глазах у толпы любопытных поглощать все это для утоления собственного аппетита было нельзя, да и я сам охотно делился этими крохотными запасами с нашей компанией.

На третий день стояния на рейде к «Корвину» подошел американский военный баркас, на котором я увидел майора Тейлора, того самого, у кого я получал обмундирование для нашего эскадрона. Рядом с ним стояла его секретарша Ася Старицкая, которая впоследствии стала его женой. Тейлор, увидав меня, закричал: «Переходите на баркас! Мне нужен переводчик!» Выяснилось, что при разговорах с беженцами рождались недоразумения, и с судов крыли американцев такими матерными эпитетами, что использовать Асю как переводчицу становилось невозможным. Я сразу схватил свой рюкзак, оставил одеяла и, невзирая на протесты коменданта парохода генштаба полковника Дубяго, полез, держась за веревку, за низкий борт «Корвина». Насколько помню, мы направились к «Саратову», океанскому пароходу Добровольного флота. Все палубы на нем были битком набиты корниловцами или дроздовцами. Тейлор спросил через меня, что им нужно в смысле провианта. Ответ был естественный: хлеба, картошки, капусты и мяса. Тейлор пожал плечами. Очевидно, такой ответ он уже слышал и предложил молоко в порошке, американский сыр, плитки шоколада и, если не ошибаюсь, употреблявшийся уже тогда в первую войну барбазоль – крем для бритья. В рупор ответили остроумной отборной бранью. Правда, такой отказ мы не всюду получали. На меньших судах, где были главным образом штатские беженцы с семьями, охотно брали американское добро.

К вечеру я ступил на берег Константинополя. У меня был адрес Саши Куриса, нашего вольноопределяющегося, отпущенного после ранения и еще ранним летом уехавшего с матерью в Константинополь. Он даже нашел службу в знаменитом отеле турецкой столицы «Пера Палас».

Гостеприимство Курисов было безгранично. У них было две комнаты, и в главной помещалось на полу одиннадцать вновь прибывших беженцев. Потом потянулись дни полного неведения о ближайшем будущем. Во дворе нашего посольства стояла густая толпа беженцев, питавшаяся слухами и ждавшая указаний. Но какие указания мог дать посол Чарыков? Наша судьба решалась высшим командованием союзников. Первой приятной весточкой было сообщение о том, что нужно идти в голландское консульство. Королева Вильгельмина милостиво взяла нас под свое покровительство и приказала выдавать всем голландские паспорта для иностранцев. Как сейчас помню большой двойной лист канцелярского размера, на лицевой стороне которого во всю величину красовался голубой голландский государственный герб. Это было, конечно, внушительнее того маленького тоненького листочка, который нам выдали еще осенью в Крыму и который носил скромное название «Заграничный паспорт Правительства Вооруженных Сил Юга России».

Должен сказать, что жизнерадостность нас не покидала. С увлечением мы превратились в туристов. Я сумел сберечь в рюкзаке мягкую шерстяную шляпу. На мне был английский плащ «бербюри» еще из Петербургского экономического общества. Нам был дан совет, поскольку мы уже по существу бесправно болтались по турецкой территории, снять погоны. Одним словом, я безболезненно превратился в подлинного английского туриста, щеголяя в чудных английских коричневых ботинках, из полученных мною за месяц для своих офицеров от С. П. Шатиловой, жены начальника штаба Главнокомандующего генерала П. Шатилова.

Веселой компанией мы совершили несколько туров по Константинополю. Начали с Ая-Софии. Но на меня из всех мечетей произвела большое впечатление своей строгостью и угрюмостью Ахмедие, расположенная в конце громадного поля, бывшего византийского ристалища. Чудесной по своим мозаикам была мечеть Сулеймание. Учтите, что все мы были подлинными неофитами, потому что в наших гимназиях история Восточно-Римской (Византийской) империи, а тем более последующей Оттоманской, изучалась очень поверхностно. Что мы знали? Кодекс Юстиниана, отрывки из истории Вселенских Соборов и ересей Ария, несториан, иконоборцев, имена славных полководцев Нарзеса и Велизария. Другим слоем познаний были переживания при чтении таких авторов, как Лоти и, особенно, Клод Фарер. Герои его романа «Человек, который убил» были знакомы всей нашей компании, и мы даже совершили паломничество на одно из мест, где разыгрывался этот роман, в самом конце Золотого Рога, в небольшую, но чтимую мечеть в местечке Эйуб. У меня до сих пор стоит перед глазами мрачная безлюдная равнина, заросшая крапивой и чертополохом, у подножья цепи древних городских стен, защищавших Византию от нашествия варваров с севера и запада. Ведь эти укрепления были построены при императоре Феодосии в пятом веке. Это было преклонение и раздумье о древних и непонятных веках; а одновременно в нескольких десятках километров дальше за этой равниной была линия укреплений Чаталджи, последнего оплота турок перед натиском славянских союзников в 1912 году.

Во всех наших туристических походах был и интерес, и веселье, и дружба, и флирт, но было и одно узкое место… Нас одолевал голод, и, заходя в самые дешевые турецкие харчевни, мы с мукой выбирали самую дешевую еду: какую-нибудь похлебку, жареную рыбешку длиной в указательный палец и кефир.

В Константинополе я пробыл всего 11 дней, пока не пришла выхлопотанная мне отцом югославская виза. Точнее, тогда эта страна называлась Королевством Сербов, Хорватов и Словенцев.

На третий и четвертый день пребывания в Константинополе я на ялике поехал на транспорт, на котором эвакуировались офицеры моего полка как из боевого эскадрона, так и запасной части. Ялик сильно качало, и требовалась известная ловкость, чтобы вскочить на трап парохода в тот момент, когда волна поднимала лодчонку до его уровня. Это была грустная эпитафия к славной двухсотлетней истории полка, основанного Петром Великим. Мы разъезжались в разные стороны, прощаясь на рейде чужой страны, на фоне чуждых нам вод Босфора и Мраморного моря. Это было особенно тяжело для кадровых офицеров, вступивших в полк до войны и готовых прослужить в нем всю жизнь или даже в старости остаться при нем в Царском Селе. А здесь, на палубе торгового парохода, мы думали о создании общества офицеров, о том, чтобы поддерживать постоянную связь друг с другом и отмечать наш полковой праздник. На нашей ответственности оставались солдаты-кирасиры, небольшой эскадрон. Судьба военных частей еще не была решена. Вскоре их отправили в Галлиполи, и командовать кирасирами героически вызвался полковник Г. А. Доленга-Ковалевский. В дальнейшем я расскажу о их судьбе. И под конец нашего свидания мы разделили полковой денежный запас – золотые доллары, которые я летом предусмотрительно закупал в Севастополе и Ялте. Я не помню уже, сколько досталось каждому из нас. Мне, кажется, немногим более двухсот долларов. Я сразу хочу ответить тем лицам, которые сочтут, что мы делили русское добро. Русского добра не было. Оно было целиком отобрано большевиками. Красные рассчитывали, что белые бесславно превратятся в нищих бродяг за границей, и нашей задачей было доказать, что мы, несмотря ни на что, выживем, не опустимся и по-прежнему останемся серьезным политическим их противником. Каждый из нас потерял из-за большевиков не одну сотню тысяч рублей личного имущества, и у меня ни минуты не было угрызения совести, когда я брал эти золотые монеты как микроскопический трамплин в будущую жизнь.

Эта борьба за сохранение лица, за приобретение авторитета в совершенно новых условиях началась немедленно после приезда в Константинополь. Одна из наших молодых дам Вера Ивановна Фермор вышла замуж за французского командующего эскадрой адмирала Дюмениль. Ряд русских деятелей убедили американца Уэтмора открыть в окрестностях Константинополя «Роберт Колледж» – среднее учебное заведение, в которое поступили наши русские подростки. Образование давалось хорошее, и уже после Второй мировой войны я встречал воспитанников этого колледжа, делавших блестящую деловую карьеру.