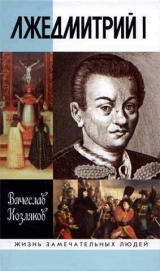

Текст книги "Лжедмитрий I"

Автор книги: Вячеслав Козляков

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)

Определенные затруднения у автора письма и его переводчиков должен был вызвать вопрос о подписи в обращении к папе Клименту VIII. Так на свет появился первый титул Лжедмитрия: «Дмитрий Иванович царевич Великой Руси и наследник государств Московской монархии». Кроме того, письмо было скреплено гербовой печатью с двуглавым орлом под короною и святым Георгием в щите, а также круговой надписью: «Божью милостию царевичь Московский Дмитр Иванович» 74.

Свое послание Дмитрий передал для отправки в Рим на новой аудиенции у нунция Клавдия Рангони 24 апреля 1604 года. Утром он исповедовался у отца Каспара Савицкого, в середине дня был принят нунцием, а вечером уже должен был оставить Краков.

Нунций Рангони был прекрасно осведомлен об успехах Дмитрия, но и ему надо было удостовериться в его полном переходе в лоно католической церкви. Сделать это можно было одним способом – самому исповедовать и причастить московского царевича. Даже о. Павлу Пирлингу было непонятно, зачем нунций счел необходимым повторить обряд крещения. Клавдий Рангони помазал Дмитрия «миром, слегка ударил по щеке и совершил над ним рукоположение» 75. Но Дмитрий искренне отзывался на все обряды. В своем донесении в Ватикан нунций упомянул о порыве царевича, упавшего перед ним на колени и пожелавшего, в подтверждение своей искренности, облобызать его ноги, как представителя папы римского. Дмитрия ждал приготовленный нунцием Рангони подарок: золоченый «Агнец божий» – символическое изображение Христа – в напоминание молитвы «Agnus Dei», читавшейся перед причастием. Внес ватиканский представитель и свой посильный вклад в сбор средств на будущий московский поход, одарив Дмитрия двадцатью пятью венгерскими дукатами.

В один месяц Дмитрий завоевал весь Краков. Практически все поддерживали его или по крайней мере интересовались делом московского «царевича». Исключение составлял канцлер Ян Замойский, но его не было в этот момент рядом с королем.

В письме канцлеру Яну Замойскому 23 апреля 1604 года воевода Юрий Мнишек объяснял, почему в итоге Дмитрий оказался под его покровительством: «В то время, как зять мой, его милость князь Вишневецкий, ехал к его величеству королю с тем человеком, который называл себя истинным наследником Московского государства, нужно было и мне, по собственным делам, отправиться к его величеству королю. Потом случилось так, что, отъезжая из Кракова, он оставил его при мне» 76.

Конечно, Мнишек темнил и интриговал. Его целью было привлечь Замойского на свою сторону. Он не рассказывал ему всех деталей, – возможно, из опасения, что эти детали станут известны кому-то еще. В том же письме он просил канцлера Яна Замойского назначить доверенного человека для дальнейшей переписки.

Дело Дмитрия, которого воевода Юрий Мнишек уже называл «царевичем», было в самом разгаре. Сандомирский воевода писал канцлеру, а его подопечный готовился в это время к приему у нунция Рангони и к отдаче своего послания папе Клименту VIII. Получив поддержку короля и представителя Ватикана, «царевич» отправил еще одно письмо – канцлеру Яну Замойскому. Оно предусмотрительно датировано 25 апреля 1604 года – следующим днем после отъезда Дмитрия из Кракова. В любом случае у канцлера уже не было возможности хоть как-то повлиять на развитие событий.

Предваряя отсылку письма Дмитрия, в дело вступал многоопытный Юрий Мнишек. Он всячески стремился убедить канцлера Яна Замойского в том, что уже успел увидеть сам в «царевиче»: «он именно то лицо, за которое выдает себя». Но что этому было порукой, кроме слов самого Мнишка? Оказывается, как свидетельствовал сандомирский воевода, Дмитрию «пишут из Украйны, давая знать, что кроме небольшого количества московских приверженцев царствующего там в настоящее время Бориса, весь народ тамошний ожидает его с великою охотою; с прибытием его, пишут также, была бы большая надежда – овладеть государством без кровопролития» 77.

Опять ничего не ясно из того, что говорилось про доброжелателей Дмитрия в Московском государстве: сколько их было, почему они так уверены в победе одного имени Дмитрия? Юрий Мнишек представлял дело так, что сам московский претендент намекнул ему, что был заинтересован в обращении сандомирского воеводы к канцлеру. Мнишку выгодно было говорить, что он всего лишь тот, кто, желая блага Речи Посполитой, помогает Дмитрию. В действительности же все происходило ровно наоборот: получивший признание и поддержку королевского двора Дмитрий помогал воеводе Юрию Мнишку вернуться к делам Короны. Недавно еще сандомирский воевода был должником, подвергавшимся опасности судебного преследования из-за неуплаты доходов с самборских владений короля. Теперь он снова оказывался сопричастен к тайным делам королевского двора, получил от Сигизмунда III карт-бланш на организацию военного похода в пределы соседнего государства (вместе с теми самыми невыплаченными доходами, пошедшими на поддержку Дмитрия). У самого же канцлера Яна Замойского было достаточно возможностей, чтобы узнать всю правду о пребывании московского «господарчика» (как он называл Дмитрия) в Кракове и составить свое собственное впечатление об этом деле.

Самозванец начал свое письмо канцлеру Яну Замойскому с извинений, что до сих пор не написал ему: он порывался сделать это, но «затруднения и хлопоты» останавливали его. Дальше следовала просьба «представить его дела» королю Сигизмунду III со ссылкой на то, что они уже давно должны быть известны канцлеру. В письме есть учтивые комплименты «знатнейшему сенатору Польской короны», однако Дмитрий не забыл упомянуть, что «испытал большую милость» короля. Словом, все, о чем он просил, – благосклонное внимание к его делу. Но даже это справедливо казалось дерзким канцлеру Яну Замойскому. Он попросту проигнорировал личное обращение к нему московского самозванца, подписавшегося пышным титулом: «Ваш, милостивый государь, доброжелательный друг Димитрий Иванович, царевич Великой Росии, Углицкий, Дмитровский, Городецкий и прочих государь и дедич всех государств, Московской монархии подвластных» 78.

Это было последнее дело названного Дмитрия в столице Речи Посполитой. Инкогнито по требованию короля Сигизмунда III приехал он в Краков и меньше чем через два месяца покинул город признанным наследником Московского царства, «царевичем Великой Росии, Углицким, Дмитровским, Городецким и прочих государем и дедичем всех государств, Московской монархии подвластных». Для московского «царевича», имевшего до этого только одну идею похода на Москву против царя Бориса Годунова, открылись совсем другие горизонты. Он нигде не сфальшивил в следовании своей версии о царственном происхождении и почти всем смог угодить. Король Сигизмунд III негласно разрешил сбор войска и снабдил Дмитрия средствами. Теперь под его знамена могли собираться не одни казаки, а еще и умелые польские рыцари и жолнеры (солдаты), которых призывали в Москву помочь «царевичу» Дмитрию и тем самым добыть славу Речи Посполитой. Но он также должен был увидеть, что от него ждут большего. Нунций Клавдий Рангони вспоминал о том, что «Дмитрий настолько жаждет славы, что слушал охотно и с видимым удовольствием, когда ему говорили, что, совершая соединение церквей и признавая главенство папы, он не только спас бы свою душу пред Богом и души стольких своих подданных, но кроме того он был бы уважаем всеми государствами мира, и что о нем писали бы в истории, и его изображение и дела были бы расписаны в папском дворце, где представлены славные дела других великих императоров и королей» 79. Новые союзники и покровители Дмитрия даже не предполагали, насколько серьезно воспринял московский претендент их слова о всемирной славе!

Возвращение в СамборДуша Дмитрия должна была стремиться в Самбор, где оставалась Марина Мнишек. Он уже достиг того, чем мог бы удовлетвориться обычный авантюрист, сменив монашескую рясу на платье московского «царевича». Однако приживальство в домах знати не было его уделом, он не отступал от своего замысла «возвращения» трона, не останавливаясь перед любыми опасностями и препятствиями. Всех он смог сагитировать и убедить с помощью одних слов, кроме своего главного помощника и советника – воеводы Юрия Мнишка, только ждавшего своего часа.

Со времен древних князей и королей главным способом заключения военного союза была свадьба сыновей и дочерей, гарантировавшая нерушимость клятв. Этому примеру решил последовать и Дмитрий, назвавшийся сыном Ивана Грозного, с воеводой Юрием Мнишком, сыном Николая «из Великих Кончиц». «Рюрикович» должен был породниться с потомками самого Карла Великого (легенда о родстве с этим императором хранилась в роду Мнишков). Иначе стали воспринимать «Дмитрия» и окружающие, отдавая должное его статусу наследника трона соседней державы. 4 мая 1604 года он присутствовал в качестве почетного гостя на заседании суда в Саноке 80, где познакомился со своими будущими родственниками, семьей саноцкого старосты Станислава Мнишка, брата Марины.

Единственное, что не удавалось ни Дмитрию, ни его покровителю, – так это переломить мнение о «господарчике» канцлера Яна Замойского. Он настойчиво говорил о необходимости отложить все дело до решения сейма и не удостаивал Дмитрия личным ответом. Еще одна попытка переубедить канцлера была сделана 10–11 мая 1604 года. Воевода Юрий Мнишек и Лжедмитрий написали из Самбора новые письма Яну Замойскому.

Торопливость Дмитрия, с самого начала стремившегося быстрее устроить свои дела в Речи Посполитой, овладела и Мнишком, почувствовавшим вкус прежней причастности к делам высшей власти. Сандомирский воевода в первых строках пишет о реакции своего подопечного на молчание канцлера: «Царевич не был доволен высказанными причинами, из-за которых вы ему не ответили. Однако же трудно было не передать ему мнения, какое вы изволили выразить об его деле…» Единственная цель Юрия Мнишка, по его словам, – оправдать свое (и «царевича») стремление скорее начать поход на Москву. Юрий Мнишек писал, что «царевич… опасается только, чтоб при проволочке, терпеливостью своею не причинить себе затруднений» 81. Сандомирскому воеводе казалось, что в правах на престол его протеже «нет никакого сомнения», но понимал он и слабость своих аргументов. Все, что он мог видеть до сих пор, – это приезд к Дмитрию «нескольких десятков москвитян», а среди них, как вынужден был признавать сам воевода, не было «людей знатных фамилий». Единственной гарантией успеха всего предприятия оставалась ненависть к «тирану» Борису. Поэтому воевода Юрий Мнишек не без доли цинизма замечал, что если бы и были сомнения в правах царевича на престол, «то по известиям из Москвы, там его признают за истинного государя и ждут его с большим к нему доброжелательством» 82.

Стороннему наблюдателю, каким был канцлер Ян Замойский, такая непоследовательность показалась легкомысленной, что и вызвало в ответ язвительное упоминание об «игре в кости».

Лжедмитрий безуспешно добивался от Замойского получения хотя бы какого-то знака внимания. Письмо самозванца представляет собой странную смесь выспренности и одновременно унижения. Однако охотник, искусно расставляющий ловушки соблазна, здесь – «Дмитрий», защищенный обретенным им титулом наследника московской державы. Он опять рассказывает не о себе, а о своей и чужой ненависти к Борису Годунову. Акцент делается на богатствах казны московских царей, присвоенной Борисом Годуновым вместе с правами «Дмитрия»: «Что касается могущества Бориса и сокровищ, я утверждаю, что у него их находится немалое количество…» Нет, «Дмитрий» нигде прямо не говорит канцлеру Яну Замойскому о том, что он готов расплатиться за оказанную поддержку. Он пишет только о своем «чистосердечном желании всяких благ» Речи Посполитой, признавая и уважая ее интересы. Но этого должно было оказаться достаточным…

Еще одна политическая ловушка содержалась в обвинениях Борису Годунову в том, что тот «хочет уже брататься и с нехристями», думая «привлечь к себе царя Татарского». Крымцы всегда играли на противоречиях между Московским государством и Речью Посполитой, поэтому такую угрозу канцлер не должен был пропустить. Уместно, с долей трезвой оценки своей «слабости», «царевич» говорил, что уповает во всем на Промысел Божий (ведь эти слова произносил католик, вверивший свое дело в руки папского престола). Ссылался «Дмитрий» и на затруднения в отношении своего титула, так как никто, кроме воеводы Юрия Мнишка, не называл его «царевичем» 83. Только гордое молчание Замойского избавило Лжедмитрия от того, чтобы он услышал настоящую оценку своего титула и всей разыгранной им комедии, высказанную канцлером на сейме в следующем, 1605 году.

По иронии судьбы не получил Лжедмитрий ответа и на другое свое послание, отосланное князьям Вишневецким после возвращения из Кракова. Они-то как раз были теми, кого, наоборот, должно было обрадовать признание королем Сигизмундом III «справедливости» прав «Дмитрия», а следовательно, дальновидности самих князей Вишневецких. 19 мая 1604 года, находясь во Львове, наследник московской короны Лжедмитрий обратился с повторным письмом к кому-то из князей Вишневецких (то ли князю Константину, то ли князю Адаму). Он снова подтверждал, что чувствует себя обязанным за поддержку своих дел, и обещал на будущее отплатить тем же. Письмо князю Вишневецкому примечательно тем, что в нем обыгрывалось двойное значение слова «powinny» в польском языке 84. Вставляя его после обычного «доброжелательный друг», Лжедмитрий мог еще раз говорить о том, как он обязан адресату, а мог и намекнуть ему на то, что на этот раз обращается к князю Вишневецкому как свойственник.

Основанием для этого стали договоренности о женитьбе «царевича Дмитрия» на Марине Мнишек. Когда начались разговоры об этом и кто был их инициатором, неизвестно. Сохранилась только «ассекурация» (обеспечительный договор), заключенная Лжедмитрием в Самборе 25 мая 1604 года. Весь документ написан рукой воеводы Юрия Мнишка и содержит перечень обязательств «царевича Дмитрия Ивановича», которые он должен был исполнить по достижении им престола. На это дополнительное условие обычно обращается мало внимания. Но сложись все по-другому с делом «царевича», никто и никогда бы не узнал о существовании компрометирующего Юрия Мнишка и его семью документа.

Обещаний было выдано немало, но главным пунктом ассекурации Лжедмитрия становилась его женитьба на Марине Мнишек, о чем от имени «царевича» было заявлено в первых строках:

«Мы, Дмитрей Иванович, Божиею милостию, царевич Великой Русии, Углетцкий, Дмитровский и иных, князь от колена предков своих, и всех государств московских государь и дедич.

Разсуждая о будущем состоянии жития нашего не толко по примеру иных монархов и предков наших, но и всех христиански живущих, за призрением Господа Бога всемогущаго, от которого живет начало и конец, а жена и смерть бывает от негож, усмотрили есмя и улюбили себе, будучи в королевстве в Полском, в дому честнем, великого роду, житья честного и побожного приятеля и товарыща, с которым бы мне, за помочью Божиею, в милости и в любви непременяемой житие свое провадити, ясневелеможную панну Марину с Великих Кончиц Мнишковну, воеводенку Сендомирскую, старостенку Лвовскую, Самборскую, Меденицкую и проч., дочь ясновелеможного пана Юрья Мнишка с Великих Кончиц, воеводы Сендомирскаго, Лвовскаго, Самборскаго, Меденицкаго и проч. старосты, жуп русских жупника [7]7

От «жупа»– административно-территориальная единица в славянских землях.

[Закрыть], котораго мы испытавши честность, любовь и доброжелательство (для чего мы взяли его себе за отца); и о том мы убедительно его просили, для большаго утверждения взаимной нашей любви, чтобы вышереченную дочь свою панну Марину за нас выдал в замужство. А что тепере мы есть не на государствах своих, и то тепере до часу: а как даст Бог буду на своих государствах жити, и ему б попомнити слово свое прямое, вместе с панною Мариною, за присягою; а яз помню свою присягу, и нам бы то прямо обема здержати, и любовь бы была меж нас, а на том мы писаньем своим укрепляемся» 85.

После произошедшего переворота в мае 1606 года новый царь Василий Шуйский захватит эту ценную бумагу «у розстриги в хоромех» и, сделав перевод, использует договоры с Юрием Мнишком для обличения свергнутого самозванца.

Памятник изощренной интриге и алчности воеводы Юрия Мнишка, не остановившегося перед тем, чтобы поставить на карту судьбу одной из своих дочерей, действительно получился убедительный. Вот что было вписано им в ассекурацию Дмитрия:

«А вперед, во имя Пресвятые Троицы, даю ему слово свое прямое царское, что оженюсь на панне Марине; а не женюся, и яз проклятство на себя даю, утверждая сие следующими условиями.

Первое: кой час доступлю наследственнаго нашего Московскаго государства, яз пану отцу его милости дам десять сот тысеч злотых полских, как его милости самому для ускорения подъема и заплаты долгов, так и для препровождения к нам ея (милости) панны Марины, будущей жены нашей, из казны нашей Московской выдам клейнотов драгоценнейших, а равно и серебра столоваго к снаряду ея; буде не самому ея панны отцу, в небытность его по какой-либо причине, то послам, которых его милость пришлет, или нами отправленным, как выше сказано, без замедления дать, даровать нашим царским словом обещаем.

Другое то: как вступим на наш царский престол отца нашего, и мы тотчас послов своих пришлем до наяснейшего короля полского, извещаючи ему и бьючи челом, чтоб то наше дело, которое ныне промеж нас, было ему ведомо и позволил бы то нам зделати без убытка.

Третее то: той же преж реченной панне жене нашей дам два государства великие, Великий Новгород да Псков, со всеми уезды, и з думными людми, и з дворяны, и з детми боярскими, и с попы и со всеми приходы, и с пригородки, и с месты и с селы, со всяким владеньем, и с поволностью, со всем с тем, как мы и отец наш треми государствы владели и указывали; а мне в тех в обеих государствах, в Новегороде и во Пскове, ничем не владети, и в них ни во что не вступатися; тем нашим писаньем укрепляем и даруем ей панне то за тем своим словом прямо. А как, за помочью Божиею, с нею венчаемся; и мы то все, что в нынешнем нашем писме написано, отдадим ей и в канцелярии нашей ей то в веки напишем, и печать свою царскую к тому приложим».

Следовательно, сразу по вступлении в Москву Дмитрий должен был уплатить воеводе «десят сот тысяч золотых польских», иными словами миллион польских монет. Марине Мнишек сначала «на подъем» полагались драгоценности, серебро и «бархат золотной». Основное же она должна была получить в Москве. Юрий Мнишек видел ее наследственной владетельницей Новгородского и Псковского государств, где бы Марина могла управлять по своему разумению. Даже в том случае, если бы у царственной четы не оказалось наследников, Марине Мнишек давались права наделения вотчинами и поместьями своих слуг: «А будет у нашей жены, по грехом, с нами детей не будет, и те обои государства ей приказати наместником своим владети ими и судити, и вол но ей будет своим служилым людем поместья и вотчины давати, и купити и продавати».

Но главное, будущая царица Марина могла беспрепятственно продолжать исповедовать католичество, основывать новые монастыри, костелы и школы и распространить юрисдикцию римского папы на отданные ей Новгород и Псков. Лжедмитрий обязывался не только содействовать в этом своей жене, но и вести дело к переходу в католичество остальной территории Московского царства: «Также волно ей, как ся ей полюбит, что в своих в прямых уделных государствах монастыри и костелы ставити римские, и бискупы (епископы. – В. К.) и попы латынские, и школы поставляти и их наполняти, как им вперед жити; а самой жити с нами; а попы свои себе держати безо всякие забороны, якож и мы сами, з Божиею милостию, соединение сие приняли; и станем о том накрепко промышляти, чтоб все государство Московское в одну веру римскую всех привести, и костелы б римские устроити».

Лжедмитрий вынужден был согласиться на то, что Марина Мнишек, как и он сам, останутся в католической вере («также набоженство свое римские веры держати безо всякие забороны»). Позднее, однако, это станет предметом спора. Еще в Кракове «царевич» просил у нунция Рангони исходатайствовать ему разрешение Ватикана принять причастие из рук православного патриарха. Перед отъездом в Москву о том же лично будет просить папу римского и сама Марина Мнишек.

Одним из важных обязательств, принимавшихся на себя «царевичем Дмитрием», была отсылка посольства к королю Сигизмунду III, который должен был дать разрешение на его брак с Мариной Мнишек. На исполнение договора отводился всего один год, после чего документ терял всякую силу и означал разрыв с Мнишками, если те не согласятся ждать дольше: «А того, Боже, нам не дай, будет те наши речи в государствах наших не полюбятца, и в год того не зделаем; ино будет вольно пану отцу и панне Марине со мною развестися, или пожалуют побольши – того подождут до другого году» 86.

«А яз тепере в том во всем даю на себя запись, – заключал «Дмитрий», – своею рукою, с крестным целованьем, что мне то все зделати по сему писму, и присягою на том на всем при святцком чину, при попех, что мне все по сей записи здержати крепко и всех русских людей в веру Латынскую привести.

Писана в Самборе, месяца майа 25 дня, лета 1604. Дмитрий царевич».

Некоторое время спустя этих договоренностей Юрию Мнишку уже показалось недостаточно. В благодарность за свою поддержку он потребовал передачи еще одной части Московского царства, примыкавшей к землям Речи Посполитой. «Царевичу Дмитрию» ничего не оставалось, как пообещать раздел Смоленской и Северской земель между двумя домами его покровителей – будущих родственников Мнишков и Вазов в лице короля Сигизмунда III. 12 июня 1604 года он подарил Юрию Мнишку и его наследникам эти два княжества вместе «с городами, замками, селами, подданными и со всеми обоего полу жителями», а половину Смоленской земли и шесть городов в «Северском княжестве» отдал королю 87. Список городов «Северского княжества», перечисленных в особой росписи, выданной Юрию Мнишку в июне 1604 года, включал основные города этой земли: Рыльск, Карачев, Почеп, Трубчевск, Комарск, Рославль, Моравск, Чернигов, Смоленск, Брянск, Стародуб, Путивль, Новогродок, Курск 88. Следовательно, королю Сигизмунду III доставались какие-то совсем небольшие городки и остроги. Очень самонадеянно было со стороны Юрия Мнишка также запросить себе Смоленск, за который короли Речи Посполитой давно воевали с Московским государством. Однако он сделал это, а потому «царевичу» Дмитрию пришлось самому оговорить доли будущих владельцев и права короля Речи Посполитой на смоленские и северские земли.

Собрав все мыслимые и немыслимые обязательства от будущего зятя и обладателя московской короны, воевода Юрий Мнишек распечатал собственную казну для сбора войска под знамена «царевича Дмитрия».