Текст книги "Тени на мосту Айои"

Автор книги: Всеволод Овчинников

Жанр:

Публицистика

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)

Незаживающий храм

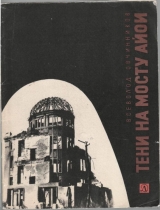

Атомный дом – это развалины довоенного выставочного павильона, которому теперь выпало самому служить экспонатом. Впрочем, сказать, что так выглядел центр Хиросимы после взрыва, было бы неточно. Сохранили не одну из множества руин, а единственный каменный остов, уцелевший среди сплошного пепла.

Обломки стен Торгово-промышленной палаты напротив моста, подальше несколько выгоревших изнутри коробок банковских зданий, универмага Фукуя – вот и все, что возвышалось над землей. «Яблоко» мишени, в которую целил Ферреби, на два с половиной километра вокруг окрасилось в ровный серый цвет.

Такова была «зона сплошного поражения». Воскресить эту пустыню казалось немыслимо. А теперь так же трудно совместить ее макет в музее с цветущим городом, что раскинулся за окном.

Каждый день в Парке Мира выстраиваются ряды экскурсионных автобусов. Возле моста Айои, перед Атомным домом, торгуют сувенирами, открытками, как перед любым другим историческим памятником. Школьные экскурсии и путешествующие молодожены деловито фотографируются на фоне развалин.

Кажется, только спекшиеся стрелки найденных среди пепла часов напоминают о мгновении, когда смертоносная молния отпечатала на мосту Айои тени девяти пешеходов: они сгорели, испарились, растаяли в воздухе.

Возрожденный из пепла 900-тысячный город словно утверждает мысль: пусть лишь руины Атомного дома остаются здесь в напоминание о том, что не должно повториться!

Впрочем, в предрассветный час по камням моста Айои скользят и другие, живые тени. Они появляются из переулка напротив, когда еще закрыт туристский павильон, пустынны стоянки экскурсионных автобусов, когда сквозной силуэт мемориальных развалин едва проступает на фоне неба.

Это спешат на биржу труда обитатели «атомной трущобы». Их путь лежит через Парк Мира. Безмолвной вереницей проходят они мимо памятника, словно тени минувшего, – живые жертвы трагедии, для которых роковой миг растянулся на десятки лет страданий.

Это не литературный образ, не метафора. Вверх от моста Айои на полтора километра тянется незаживающий шрам Хиросимы – «атомная трущоба». Первая мысль – что это отвалы строительного мусора. Вот-вот появится бульдозер и сгребет все это на баржу, чтобы увезти прочь.

Подходишь ближе – видишь груды ржавого железа, пустых бутылок, связки старых газет, рваной обуви и другой рухляди. Блуждая среди них, вдруг убеждаешься, что свалка обитаема. За кучами хлама прячутся лачуги. Стены из старых ящиков, крыши из придавленных камнями обрывков толя и битой черепицы. Запах гниющего мусора и нечистот. Лист фанеры с единственной на этой улице рекламой: «Хиросима ветошь центр».

Сюда свозят старье и отбросы, и здесь вынуждены доживать свои дни люди, изувеченные атомным взрывом.

…Человек, побывавший в Хиросиме, знает, что в городе насчитывается сто тысяч «хибакуся» – людей, переживших взрыв. Каждому из них выдана регистрационная книжка с указанием, на каком расстоянии от эпицентра он находился. Приезжие знают, что не числом прожитых лет, а вот этими метрами меряю теперь свой век коренные хиросимцы.

Обычно для постороннего человека слово «хибакуся» невольно связывается с больничной койкой. Лишь при виде лачуг у моста Айои осознаешь, что болезнь терзает их вкупе с нищетой, что чем сильнее недуг, тем теснее сплетается он с тяготами нужды.

Почему это происходит? Почему последним прибежищем людей, переживших атомный ад, оказалась смрадная трущоба?

Есть много причин.

Подорванное здоровье не позволяет этим людям иметь постоянную работу. Им не на кого и не на что опереться: они потеряли близких, лишились имущества. Даже если и уцелели какие-то сбережения, все давно ушло на врачей и лекарства. Ведь бесплатное лечение «хибакуся» ввели под нажимом общественности лишь в 1957 году – через двенадцать лет после взрыва.

Год от года хорошеет Хиросима, давно уже не видно и следа ран на ее лице, а гнойный шрам у моста Айои все еще не зажил.

Через дорогу от Атомного дома вдоль реки можно насчитать около шести тысяч лачуг. Сколько семей, сколько сирот ютятся в них? Этого не знает даже полиция. Ей известно зато, что, в отличие от других трущоб, здешние обитатели не имеют связей с преступным миром, среди них нет закоренелых бродяг, презирающих труд. Даже самые немощные работают, добывая себе пропитание как мусорщики, ветошники.

Среди поденщиков, то есть людей, вынужденных каждое утро обивать пороги биржи труда, большинство в Хиросиме составляют именно «хибакуся».

Такова официальная статистика. Все остальное – призрачно, нереально, похоже га тяжелый бред, как и сама «улица Айои», которой, формально говоря, вообще не существует. Как порождение кошмарного сна, она разрослась по ночам. Лачуги наспех сколачивали в темноте, чтобы не заметили городские власти. Единственное, что придает «улице Айои» какую-то легальность, – это лечебные книжки «хибакуся». Только в них официально признается само ее существование.

Три такие книжки лежат стопкой на старой доске. Рядом аккуратно расставлены выброшенные кем-то полуразбитые цветочные горшки с чахлыми растеньицами. (Жизнь остается жизнью!) Судя по номерам: 153179, 153180, 153181, книжки выписаны подряд.

– Через день приходит медсестра из госпиталя, делает уколы. Вот и держим их на виду, – равнодушно поясняет обладатель первой из них. Он лежит в глубине лачуги, накрытый лоскутным одеялом неопределенного цвета.

Перелистываю истрепанные страницы.

Имя, фамилия – Иосито Сиромото.

Возраст при взрыве – 37 лет.

Расстояние от эпицентра – 3000 метров.

Нынешнее местожительство – улица Айои.

Жене, Цунеко Сиромото, тогда было тоже 37; сыну Сигеру – 2 года. Жили они возле храма богини милосердия Каннон. Осчастливило ли семью это соседство?

Многим ли ее судьба лучше участи девяти пешеходов, шагавших августовским утром через мост Айои? Быть в трех тысячах метрах от центра катастрофы, чтобы после четверти века страданий оказаться в трехстах; обитать как живые тени там, где люди когда-то погибли мгновенно, отпечатав на камне свои силуэты…

Иосито Сиромото отвечает на вопросы односложно и безразлично. Лишь когда речь заходит о его сыне, глаза его вдруг вспыхивают:

– Да какое вам дело? Видите – нет его.

И разом смолкает, отвернувшись к стене.

Ухожу с тяжелым сердцем. Нагромождения лачуг обрываются над рекой. Внизу, под стать им и их обитателям, навечно улеглась на камни затопленная баржа. Дальше виднеется мост, а за ним с другой, непривычной стороны открывается глазам знакомый по открыткам оголенный купол Атомного дома.

Женщина в рукавицах и фартуке (во время разговора она рылась в куче ржавого лома) догоняет меня:

– Простите, мне хотелось сказать… Я уже давно живу здесь, среди них. Поверьте мне, это красивого сердца люди. Но изверились… От расспросов одна боль…

Да и о сыне старик умолчал неспроста. Парень больше года провалялся в «атомном» госпитале. А теперь устроился на автозавод и даже проверяться не ходит. Надо отпрашиваться, объяснять – вот и скрывает, боится потерять место.

В газетах если иной раз и напишут про «хибакуся», так все про тех, кто в больничных палатах. А ведь куда больше людей хотели бы оказаться на их месте, да не могут.

Есть у нее соседка по фамилии Ямате. Три года прожили, пока в первый раз поплакали вместе. Ходили с ней на поденщину: убирать мусор в Парке Мира. Близко, и работа не так уж тяжелая. Но недавно Ямате перешла на стройку. Платят там больше. Хотя какой из нее землекоп! Надрывается через силу, перестала лечиться. После укола надо день лежать, а ведь стройка не поденщина, там часа пропустить нельзя. Спросила подругу: на что ей деньги? Здоровье дороже! Ямате призналась: муж погиб при взрыве, а она на третий день после этого, 8 августа, родила девочку. Какие-то дальние родственники из Осака вырастили ее, мать потому и пошла на стройку, что мечтает подарить дочери ко дню рождения праздничное кимоно.

Жалуется: трудно скопить… – Женщина в фартуке смахивает слезу. – Но я-то знаю: еще больше мучает ее другое. Порадуется ли девушка подарку, будет ли ей приятно напоминание о больной матери с хиросимской «улицы Айои»?

Таково это трехмерно, трехликое горе. Мало сказать – физические муки. Мало сказать – нищета. Они, «хибакуся», обречены еще быть кастой отверженных.

Запрет генерала Фэррела

3 сентября 1945 года, на другой же день после капитуляции Японии, нахлынувшие в Токио иностранные журналисты услышали следующее:

– Все, кому выпало умереть, умерли. И от последствий взрывов в Хиросиме и Нагасаки больше не страдает никто.

Это заявление сделал от имени американских военных властей генерал Томас Фэррел – заместитель начальника «Манхэттенского проекта», присланный во главе двенадцати специалистов обследовать результаты атомных бомбардировок.

Хотя оснований для такого утверждения у Фэррела не было никаких (он сам ступил на японскую земля лишь накануне и даже издали не видел испепеленных городов), слова его разошлись в печати как официальное мнение американских ученых.

«Взрыв произошел высоко над землей, никакой радиации быть не могло, а значит, нет и пострадавших от нее» – такая версия была пущена в ход, чтобы скрыть сам факт существования «хибакуся».

Первым и единственным иностранным корреспондентом, которому удалось побывать в Хиросиме до этой пресс-конференции, был прогрессивный публицист Уилфред Бэрчетт, представлявший тогда лондонскую «Дэйли экспресс». Вместе с японскими репортерами Бэрчетт обошел бескрайнее пепелище, окутанное странным, незнакомым запахом, побывал на уличных пунктах «первой помощи», полных умирающими, беседовал с очевидцами. Он писал об увиденном среди развалин и стонов, закончив свой репортаж фразой, которая потом стала крылатой: «No more Hiroshima!» – «Не допустим новых Хиросим!»

Это было в ту пору, когда первые правдивые вести об атомной трагедии стали появляться и в японской печати. «Хиросима – город смерти. Даже люди, оставшиеся невредимыми при взрыве, продолжают умирать», – писала «Асахи» 31 августа 1945 года.

После долгих лет милитаристской тирании тиски военной цензуры наконец разжались, но лишь на несколько недель. На смену пришла цензура оккупационных властей.

С середины сентября 1945 года всякое упоминание о жертвах атомных взрывов исчезло со страниц японских газет, исчезло не на неделю, не на месяц, а на целых семь лет.

Около трехсот тысяч человек стали поистине кастой отверженных. Люди не могли публично выражать им сострадание, призывать помочь им.

Даже в литературе и искусстве «хибакуся» были запретной темой. Всякий, кто решался коснуться ее, подвергался репрессиям оккупационных властей. Единственной книгой, избежавшей цензуры заокеанских «ревнителей демократии», был сборник стихов хиросимской писательницы Синое Сиода (она скончалась от лучевой болезни в 1965 году). А единственным местом, где эти стихи удалось напечатать без ведома американцев, оказалась городская тюрьма.

Писательница уговорила знакомого надзирателя размножить рукопись в 150 экземплярах на тюремном печатном станке. Так дошли до читателей строки:

Где-то там, в небесах,

опрокинули чашу яда.

На дымящийся город

пролился он черным дождем.

Вскоре же после взрыва в Хиросиму прибыла киносъемочная группа во главе с известным режиссером Акира Ивасаки. Всю осень трудились операторы среди пепла и стонов, а в декабре перебрались в Нагасаки.

Съемки уже подходили к концу, когда группа была вдруг арестована военной полицией США и на самолете доставлена в Токио. Одновременно американцы совершили налет на киностудию, обыскали дом Ивасаки. Все материалы к фильму были конфискованы. Режиссера заставили под присягой подтвердить, что нигде больше не осталось и метра отснятой пленки.

Не раз еще потом оккупационные власти повторяли обыски, засылали на студию своих агентов. Но они так и не узнали, что Ивасаки и его коллеги, рискуя жизнью, тайно отпечатали копию фильма и спрятали ее.

Только в 1952 году документальные кадры были впервые показаны на экранах Японии, а еженедельник «Асахи гурафу» опубликовал фотоснимки, сделанные группой Ивасаки. Этот номер еженедельника был раскуплен мгновенно, как и последующие дополнительные тиражи.

«Кадры, семь лет находившиеся под запретом, с необычайной силой всколыхнули в сердцах японцев жажду мира и нейтралитета», – свидетельствовал тогда американский журнал «Лайф».

Страна впервые в полный голос заговорила о жертвах атомной трагедии, о том, как облегчить страдания «хибакуся».

Однако действенная медицинская помощь пострадавшим запоздала еще больше.

С японскими врачами оккупационные власти поступили так же, как с кинематографистами. Поначалу не чинили препятствий. А к концу октября, когда исследования на месте были в основном завершены и японские медики собрали обширный фактический материал, американцы конфисковали его.

Так было с профессором Охаси, который начал лечить пострадавших в госпитале Удзина близ Хиросимы. Он первым в Японии описал лучевую болезнь как прогрессирующее поражение костного мозга и разрушение крови. Военная полиция закрыла госпиталь, отобрав истории болезни и другую документацию.

– Американские власти запрещают японцам изучать последствия атомных взрывов, – заявил представитель оккупационного штаба Келли.

Тщетными оказались протесты ученых:

– Как можно лечить пострадавших, не исследовав болезнь?

По мнению историка Имабори, американцы осенью 1945 года умышленно использовали японских медиков для сбора научных данных на месте взрывов, так как считали эти районы еще опасными из-за остаточной радиации. Основания к тому, видимо, были, ибо два виднейших хирурга, долго работавшие среди развалин Хиросимы, вскоре заболели и умерли.

Конфискованные истории болезни, как и документальные кинокадры, были отправлены за океан. Американские стратеги видели в Хиросиме опытное поле для дальнейшего совершенствования нового бесчеловечного оружия. Вспомним контейнеры с приборами, которые были сброшены одновременно с бомбой.

Вместе с оккупационными войсками в Хиросиму прибыл персонал «Эй-би-си-си» – Комиссия по изучению последствий атомного взрыва. Поначалу многие из пострадавших обращались туда за помощью, пока не распознали под белыми халатами военные мундиры. Люди, маскирующиеся медиками, хладнокровно осматривали больных, брали на анализ кровь и спинномозговую жидкость, но не давали ни советов, ни лекарств; их интересовал естественный ход болезни, не искаженный лечением.

«Мы имеем дело с парадоксальным фактом, – писал из Хиросимы редактор американского журнала „Сэтердей ревью“ Норман Казинс, – когда специальное медицинское учреждение исследует пациентов, но не лечит их. Комиссия расходует тысячи долларов, чтобы обследовать человека, страдающего лучевой болезнью, но не жертвует и одного цента на его лечение».

У хиросимца Токие Уемасу после долгих страданий умер отец. В «Эй-би-си-си» на него была заведена карточка, и накануне похорон оттуда прислали машину: взять покойника на анатомическое исследование.

– Старик будет рад, если его тело послужит науке, – лицемерили американцы, пытаясь всучить родственникам пакет с деньгами.

Но сын прогнал их с порога:

– Вы и так уж взяли у отца слишком много: его здоровье, его жизнь. Хотите теперь, чтоб и смерть его послужила вам для других бомб, для других смертей?

240 000 и 1

Запрет, окружавший само слово «хибакуся» в годы оккупации, неприглядная деятельность Комиссии по изучению последствий атомного взрыва – все это толкало пострадавших еще глубже замкнуться в своем горе, усиливало их отчужденность.

Мало что изменилось и после 1957 года, когда парламент принял наконец закон о помощи «хибакуся».

С тех пор каждый человек, переживший взрыв, должен регистрироваться, дважды в год проходить обследование. При симптомах лучевой болезни ему назначается бесплатное лечение.

Однако регистрируются и обследуются далеко не все. Многие предпочитаю скрывать, что они «хибакуся». Ведь этих людей неохотно берут на работу. С ними избегают жить под одной крышей, тем более вступать в брак…

Особенно тягостен этот рок для молодого поколения, для того возраста, когда человек мечтает создать семью, иметь детей.

В Хиросиме был издан дневник умершей женщины по имени Нанако Сето. Ее матери, Мияко Хаясида, казалось, что беспокоиться надо только за сына, которому ожогами обезобразило лицо. Юноша мучился физически и морально. Сначала – операции, болезненные перевязки. Потом – сознание собственного уродства. Поехал в Токио поступать в институт – никто не хотел сдавать ему койку. Сын рос нелюдимым, скрытным, а порой замкнутость эта прорывалась вспышками исступленного гнева.

Мать билась из последних сил, торговала мылом на улице, чтобы заработать ему на лечение. Единственной отрадой было, что хоть тринадцатилетняя дочь осталась невредимой при взрыве.

У Нанако был ровный, открытый характер. Она успешно закончила школу, поступила ученицей в парикмахерскую, вышла замуж, родила здоровую девочку. И когда уже казалось, что жизнь ее окончательно вошла в счастливое русло, затаившийся недуг внезапно напомнил о себе. Нанако оказалась в госпитале. Там она до последнего дня вела дневник.

«Цветы улыбаются мне. Гирлянды бумажных журавликов над изголовьем ободряют меня, как бы говоря, что я смогу выздороветь и прожить еще долго…» – писала молодая мать.

«Приходила Мими-тян. Как трудно сдерживать слезы! Зная, что я не должна двигаться, она никогда не подходит ко мне близко…»

«Всю ночь думаю о Мими-тян. Вот она вырастет, придет пора замужества неужели и ей придется пережить такие же тяжелые муки? Как это ужасно, что через столько лет после войны мы все еще обречены страдать. И главное, не только мы, но и наши дети…»

Последние строчки в дневнике:

«Скоро погасят огни. Холодом веет от госпитальных коридоров. Одиночество. Слезы подступают к горлу. Сегодня скончался еще один. Я не хочу умирать. Мими-тян. Доченька! О, это одиночество…»

Я закрываю дневник Нанако Сето и снова беру в руки книжицу в синей обложке: «Как были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки».

Автор брошюры рассказывает любопытным туристам:

«Пришла пора, и мир узнал страшные цифры убитых, появились фотографии обожженных женщин и детей, научные доклады о зловещих последствиях радиации. Распространились слухи, что все это словно проклятие легло на тех, кто сбросил атомную бомбу, что муки совести довели их до состояния тяжелой депрессии и даже лишили рассудка. Однако слухи эти оказались ложными».

Тиббетс. Я абсолютно не ощущаю никакой вины, вопреки некоторым сообщениям о том, будто бы угрызения совести довели меня до сумасшедшего дома. Если бы мне приказали сделать то же самое сегодня, я выполнил бы это безоговорочно.

Люис. Да, после взрыва я написал в бортовом журнале: «Боже, что мы сделали!» Но я имел в виду человечество, которое создало оружие, способное разом уничтожить целый город. Люди ошибаются, полагая, что чувство раскаяния сразу же овладело нами.

Ван Кирк. К сожалению, в современной войне часто нельзя отделить мирное население от военных целей. Мне, конечно, не может быть по душе та огромная мера человеческих страданий, которая была причинена. Но при подобных обстоятельствах я бы вновь пошел на это и думаю, что любой экипаж в наших ВВС сделал бы то же самое.

Безер. Участвовать в обеих операциях – и на Хиросиму, и на Нагасаки – довелось только мне одному. Я сознаю последствия совершенного. Однако именно они побуждают меня еще энергичнее отдавать себя военному делу, которому я посвятил жизнь, ибо думаю, что только с позиции силы мы сможем в конечном счете предотвратить собственную гибель.

Нелсон. Сегодня обстановка в мире требует, чтобы мы были вооружены. Подобно тому как атомная бомба завершила войну, оружие в наши дни укрепляет мир. Жаль смотреть, сколько денег приходится расходовать на это, но при нынешних условиях – я против разоружения.

Тиббетс. Если войны ведутся, то для того, чтобы выиграть их всеми имеющимися средствами. И если вам посчастливилось заполучить более мощное оружие, может быть только одно решение: пустить его в ход…

«Спите спокойно, это не повторится!» – написано на надгробной плите в центре Хиросимы. Их двести сорок тысяч – людей, к которым обращены клятвенные слова. Может ли человеческое воображение отчетливо представить эту шестизначную цифру?

Вокруг седловидной бетонной арки оставлена большая площадка, засыпанная речной галькой. Пожалуй, лишь число этих камешков дает представление о количестве имен, которые следовало бы написать на одной из самых больших могил на нашей планете.

Но есть еще одно место, память о котором для японского народа не менее священна, а значение в противоборстве атомному безумию не менее велико. Это скромная могила в рыбачьем поселке Яидзу, на которой написано о дно единственное имя: Айкити Кубояма.

Здесь похоронен радист с «Фукурю-мару». Рыбаков этой шхуны застиг в океане смертоносный пепел первой американской водородной бомбы – той, которая была взорвана над островом Бикини 1 марта 1954 года.

Как и во всех рыбачьих поселках, жизнь Яидзу тяготеет к гавани. Так мне и удалось разыскать Иосио Мисаки – бывшего боцмана «Фукурю-мару». Мы беседовали возле вернувшихся из рейса судов, с которых крючьями выволакивали тунцовые туши. Вокруг этих полутораметровых рыбин, словно отлитых из свинца, суетились женщины. Одни обрубали торчащие, как ножи, плавники и хвост, другие промывали из шлангов вспоротые брюшины.

Тогда, рассказывал бывший боцман, тоже пошли за тунцом далеко в океан. На шхуне было двадцать три человека. Лов был неважный, и уже на обратном пути решили поставить сети в девяноста милях от Бикини.

Взрыв услыхали перед рассветом. Над океаном разнесся низкий могучий грохот. Он не походил на раскаты грома. Это был скорее шум грандиозного обвала: будто за горизонтом обрушились небеса. Небо заволокло дымкой. А через три часа на шхуну посыпалось что-то вроде тонкой рисовой муки.

Все это было так зловеще непохоже ни на одно из знакомых рыбакам стихийных бедствий, что они наскоро выбрали сети и повернули домой. До Яидзу было две недели пути. Уже в эти дни начали появляться первые признаки болезни. Кожа покраснела, покрылась волдырями, как от ожогов. Все чаще донимали приступы тошноты.

Прямо с причала рыбаков увезли в госпиталь. Двадцать две жизни удалось спасти, хотя многие из них долгие месяцы мучились не менее, чем покойный Кубояма…

На шхуне «Фукурю-мару» Кубояма был радистом. Сколько раз приходилось ему принимать призывы о помощи, слышать в эфире тревожные голоса людей, застигнутых буйной, слепой стихией величайшего из океанов!

Он выполнил свой долг до конца, самой своей смертью передав людям сигнал бедствия.

Его оборвавшаяся жизнь явилась грозным предостережением. Она напомнила, что Хиросима и Нагасаки – это не только кошмар прошлого, не только достояние истории, что «пепел смерти» – ядовитое порождение ядерной гонки – угрожает людям в дни мира.