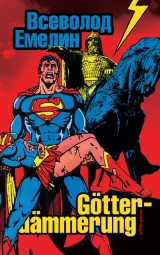

Götterdämmerung: cтихи и баллады

Текст книги "Götterdämmerung: cтихи и баллады"

Автор книги: Всеволод Емелин

Жанр:

Поэзия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Одиночество

Я не знаю, что сталось со мною,

Все у меня не так,

Мне не дает покою

Из жизни искусства факт.

На дворе двадцать первый век,

Идет интервью с Артистом,

Вдруг встала одна журналистка

И сказала, что он – римейк.

Сам-то я простой человек,

Выражаясь культурно – быдло я.

Я не в курсе, что значит римейк.

Ясно что-то навроде пидора.

Говорят – сказав в лагерях

Про римейк, ты живым не выйдешь.

Хуже слово есть – симулякр,

Только это уж полный финиш.

Слово щелкнуло, словно выстрел,

Сразу смолкли шутки и смех.

Ну, зачем обижать Артиста,

Называя его римейк?

И не выдержал тут Певец

Обвинений беспочвенных этих

Наступил терпенью конец,

Он ей прямо в лицо ответил.

Он сидел похмельный и злой,

Да чего еще ждать от румына?

Обозвал он ее пиздой,

Обозвал бы лучше вагиной.

Он, конечно, очень велик,

Он ведь страшно какой могучий

Наш бессмертный русский язык,

Можно выбрать словцо покруче.

Ну, сказал себе и сказал.

Чай, обчешется, не принцесса.

Фильтровать нужно свой базар,

Если ты представитель прессы.

Но потом он добавил ей

(Что меня до сих пор поражает)

“Ну-ка, выйдите вон из дверей.

Ваши сиськи меня раздражают”.

На экране опять и опять

Я разглядывал ту журналистку.

И чему бы там раздражать?

Очень даже вполне себе сиськи.

Пусть и не идеал красы,

Но к использованию пригодна,

Из-под джинсов торчат трусы,

Как сейчас у элиты модно.

Не могу понять мужика,

Чтобы это все опроверг,

Может, он и вправду слегка,

Хоть чуть-чуть, а все же римейк.

Говорят, один раз не в счет,

Ну, подумаешь, только разик,

В общем, как народ в песнях поет:

“Вот те банька моя и тазик”.

Ох, как будет мне нелегко

Пережить мой душевный кризис,

Развращен у нас глубоко

И мир прессы, и шоу-бизнес.

И не одиночество

желание поссать на снег,

Да нет, вот если посрать

на снег – тогда да, того…

А. Родионов

К оживлению российско-японских отношений

Да, ты прав Андрей, это не одиночество ссать

на снег,

Да и срать на снег тоже как-то не очень-то.

А вот дрочить на снег, глядя

на люминесцентный свет,

И пытаться попасть его мерцанию в такт,

когда в общем не дрочится.

Вот, допустим, стоит человек в ночи,

Он давно позабыл свое имя и отчество,

Но он существует, а следовательно – дрочит,

Потому что ему тоже радости хочется.

Свершает он свой рукоблудный грех

Где-то в темном дворе, в спальных районах

за Теплым Станом.

И холод ползет под лобковый мех,

И снег скрипит под ногой, подобно

пластиковым стаканам.

Наступит ведь время, когда даже мент

Побрезгует шарить у тебя по карманам.

Что-то он кушал, где-то он жил,

Когда-то даже бывал он трезвый,

Но теперь вокруг только ракушки-гаражи,

Да стайка подростков на детской площадке

ждет его, чтобы зарезать.

Вот дожить бы ему до весны, когда станет

тепло,

И все божьи твари начнут плодиться

и размножаться,

Но на дворе февраль, пальцы правой руки

свело,

Что не удивительно при температуре –15°.

Люминесцентный свет все-таки

не порнофильм,

Как ни старался, ни бился,

но так и не кончил он.

И от сугроба к сугробу куда-то побрел один.

А мне показалось, что вот оно – одиночество.

Стишок для детей

Желание быть демоном

В золоченом мундире

С громким криком “Банзай”!

Совершил харакири

Молодой самурай.

Словно мячик упруго

Он упал на траву,

Рядом не было друга

Отрубить голову.

Западали глазницы,

Выпадали кишки.

Перешел он границу

В эту ночь у реки.

Шел с заданием скверным

Меж колхозных полей,

Чтобы на звероферме

Отравить соболей.

Не лежи потрошенным

На земле его труп,

Комиссарские жены

Не увидели б шуб.

Вы представьте украдкой

Если б вдруг удалось

Как бы мерзли придатки

В подмосковный мороз.

Не озябнут яичники,

Не придет гайморит,

На посту пограничник,

Пограничник не спит.

Поздней ночью в казарме

Зазвенел телефон

И подняли ударный

Броневой батальон.

По сигналу горниста

За Советский Союз

В бой пошли три танкиста

И собака Ингус.

Командир Задавилин,

Комиссар Гольденштруз,

Моторист Чертишвили

И собака Ингус.

Мчались, пыль поднимая

Через лес и овраг

Не уйти самураю,

Его дело – табак!

На зеленой опушке

У озер и лугов

Его взяли на мушку

И кричат: “Хенде Хох!”

И совершенно излишне

Он бросался вперед.

Танк мечом не попишешь,

Это, брат, не живот.

Здесь твой бой рукопашный —

Это чисто фигня.

Орудийную башню

Защищает броня.

В общем, зря он не сдался,

Зря довел до греха.

Это всем уже ясно

Из начала стиха.

Совершил харакири

Среди русских берез

И глядит на свой ливер

Он сквозь радугу слез.

Если выбрал сеппуку,

Кто ж теперь виноват?

Словом – меч тебе в руку

Спи спокойно, солдат.

Лишь под вишней зацветшей,

Над хрустальным ручьем,

В чайном домике гейша

Зарыдает о нем.

У восточного края

На прибрежном песке

Помянут самурая

Доброй чашей саке.

И о том, как он умер

На погранполосе

Японолог Акунин

Упомянет в эссе.

Император микадо,

Верность предкам храня,

Скажет: “Так вот и надо

Умирать за меня”.

Ой, вы сакуры ветки,

Фудзиямы снега,

А мы верности предкам

Не храним ни фига.

В результате измены,

Безо всякой войны,

Мы готовы за йены

Распродать полстраны.

И теперь мы, мудилы,

За дрянь с правым рулем

Отдаем им Курилы,

Сахалин отдаем.

Чтобы жрать желтопузым

До изжоги кишок

Наши крабы, медузы

И морской гребешок.

Чтоб им суши к обеду

Из тунца и угря…

Наших дедов победы

Мы растратили зря.

Подражание Т. Кибирову

Трудно дело Мальдорора

Изучать повадки бабьи

И вдувать по помидоры

Без виагры, без виагры.

Быть стремительным, отчаянным,

Типа, скажем, Казанова,

Чтобы женщины, кончая,

Тут же начинали снова.

И, отвергнувши с презреньем

Все понятья о добре,

Как Лаврентий Палыч Берия

Или маршал Жиль де Рэ.

Я бы ловко и искусно

Шел, танцуя, по канату

Ницшеанским Заратустрой

Над персидской бедной хатой.

Хорошо бы стать евреем,

Чтоб купить команду “Челси”,

И титаном Прометеем,

Чтоб огонь украсть у Зевса.

А потом совершенно голым

К вожделенью пидарасов

Я бы был к скале прикован

Меж седых вершин Кавказа.

И орел бы отравился

Моей желчью ядовитой

И полег бы глупой птицей

У печальных гор Колхиды.

Хорошо быть Прометеем,

Приколоченным к скале

И Дионисом Загреем,

Эвоэ, бля, Эвоэ.

Фаустом и дон Гуаном,

Пусть беззубым и седым.

Главное, чтоб вечно пьяным

И чтоб вечно молодым.

Пили огненную граппу,

Пили сладостную узу.

Я потом в штаны накакал,

Тяжко бремя Заратустры.

После оргий сладострастья

Я под ментовское ржанье

В результате просыпался

В обезьяннике с бомжами.

Сколько же здоровья надо,

Сколько мужества и силы,

Чтобы быть маркиз де Садом

Иль хотя бы Чикатилой.

Чтоб на пятом на десятке

Стойким ветераном сцены

До утра плясать вприсядку

Перед публикой почтенной.

Эх, сидел бы лучше дома

Да с канала на канал,

Выпив пару реладорма,

Телевизор бы гонял.

Чтоб сон здоровый, чтобы

Ежедневный вязкий кал.

Хорошо бы, хорошо бы,

Хорошо… Да Бог не дал.

2005

Судьба поэтаМаше Кулаковой

Рождественский романс 2005

Там, где помоек вонь,

Вой бездомных собак,

Где, как вечный огонь,

Пылает мусорный бак,

Где долгострой похож

На динозавра скелет,

Там ты меня найдешь

Через несколько лет.

Там ты меня найдешь,

Если захочешь найти,

Где даже не лица БОМЖ,

А злые мутанты в шерсти

С ужимками обезьянок

Делят свое говно,

В общем там, где царит киберпанк,

Круче, чем в голливудском кино.

Ты свой носик зажмешь,

Попытавшись меня обнять…

Я отшатнусь: “Чего уж!

Вот исписался, блядь!”

Римейк римейка римейка

Говорил мне старый Зе Ка,

Головой качая печально,

Что “в год Синего Петуха

Не случайно, ох, не случайно,

С Рождеством поздравив страну

Из простого храма неброского,

Посетил Президент в Клину

Дом-музей Петра Чайковского.

Я семиотический жест

Вижу в этой культурной акции,

Запускается ею процесс,

Нечто вроде инициации.

Я с проблемой данной знаком,

До сих пор на жопе мозоли.

Я пять лет был Главпетухом

В петушиной Уральской спецзоне.

Мне неясен следующий шаг

Из контекста телетрансляции,

Может, всех вас опетушат?

Может, только евреев с кавказцами?

Может, легче будет достать

Нам врагов, чтоб мочить по сортирам?

Может, мессидж хотим послать

Мы политкорректному миру?

В любом случае скоро нам

Предстоит масса важной работы.

Вдруг и старым Главпетухам

Выйдут должности или льготы…”

Я историям старика

Поначалу не очень поверил

И смеялся над ним пока,

Растворивши подъезда двери,

В мрачном месяце январе

Я, как гадкий утенок из сказки,

Оказался на птичьем дворе

И, притом, голубой окраски.

Синий иней скрипел под пятками,

Голубели ментов фуражки,

И вокруг меня, как курятники,

Обступали пятиэтажки.

Мне прохожие вслед озирались,

Пропускали меня машины,

И протяжно перекликались

Голосами все петушиными.

И над ухом, крылом захлопав,

Новогодний символ державы

Беспощадно меня клюнул в жопу

Голубой Главпетух двуглавый.

Из цикла “Моя сетевая лирика”

Революция горных тюльпанов

Да, я входил вместо кошки в ее кювету.

Лучше того, я нырял на дно

канализационных колодцев,

Но так и не приручил ни одну гимназистку

к минету,

Что следовало бы сделать для поддержания

имиджа русскоязычного

стихотворца.

К женщине с плетью я шел, выполняя завет

Заратустры.

Баба дала мне по морде и отобрала мою

плеть.

И все, кто попало, в Сети оскорбляют меня

в лучших чувствах,

И поделом мне, не черта было лезть в эту

вонючую Сеть.

Философ Хайдеггер просек глубоко,

как я в этом мире заброшен,

Слышны у меня между матерных строк

протяжные вздохи и стоны,

Обидеть меня легко, да и понять не сложно,

Ведь я мудачок-с ноготок, а отнюдь не бином

Ньютона.

Парадонтоз, простатит, кожный зуд и болит

правый бок неотступно,

зловеще,

Для странноприимной больницы для

бедных – дозревший клиент.

И ко всем, у кого хоть на капельку больше

здоровья, денег и женщин,

Я щемящий испытываю ресентимент.

И оттого, что такой я по жизни плачевный

уёбок,

Что-то по типу Горлума из “Властелина

колец”,

Я так люблю смотреть, как рушатся

небоскребы,

И дети бегут и кричат по-английски:

“пиздец… пиздец…”

К событиям в Кыргызстане (по материалам Гюзель Салаватовой)

Москва 25 мая 2005 года

Не выключая телевизор,

Хотя семья давно уж спит,

Победу доблестных киргизов

Российский чествует пиит.

Среди Москвы весенней, гиблой,

Где все так тускло и уныло,

Приветственным встречаю гимном

Вас, о наследники Атиллы.

Цветите, горные тюльпаны,

Вы доказали паразитам,

Что вы не горные бараны,

А настоящие джигиты!

Горят участки ментовские,

Берут СовМин аж по два раза,

И восхищенная Россия

Глядит на вас во оба глаза.

По всем проспектам толпы льются,

Чтобы свободой насладиться,

Услышать музыку Революции,

Как призывал пиит Российский.

Народ освободил столицу

И глас его не подтасуют,

Лишь всадники на кобылицах

На пьяных площадях гарцуют.

Гарцуйте, черные тюльпаны,

Бросайте глобализму вызов,

Ведь вы потомки Чингиз-хана,

А не Айтматова Чингиза.

Согласно ленинским заветам

Берите банки и вокзалы,

Тащите пиво, сигареты,

Да все, что под руку попало.

Не бойтесь! Суетитесь юрко

И под витрин разбитых звон

Тащите в войлочные юрты

Бош, Индезит и Аристон.

Пусть вышло чуточку жестоко,

Но в целом абсолютно верно,

Воистину – весь свет с Востока,

А с Запада – одна лишь скверна.

Хотя сомненья остаются,

Пытливый будоража ум,

Какая, к черту, революция,

Раз даже не разграблен ЦУМ?

Пока ваш гребаный парламент

Вы до сих пор не разогнали?

Пока в Москве сидит Акакев,

А не расстрелян, гад, в подвале?

Покуда Запад чешет жопу,

Не зная, что о вас подумать,

Не забывайте горький опыт

Парижской яростной Коммуны!

Вы, словно витязь на распутье,

Враг посылает вам проклятья,

Гарцуйте, милые, гарцуйте,

Но бдительности не теряйте.

А мы в Москве за ваше здравье

Пьем горько-зелено вино

И прибываем в ожиданье

Эффекта типа домино.

На смерть Масхадова

Что, доигрались, господин Чубайс?

Ведь из-за ваших дьявольских амбиций

Египетские казни все за раз

Сошлись над православною столицей.

И мор, и глад, и град, и саранча,

Опоры ЛЭП застыли враскорячку,

И не качает воду каланча,

И не дает бензина водокачка.

Ты загубил ЕС и СПС,

Ты ваучер мой спиздил, между прочим,

И сотрясает кризис ОсумБез,

А ты его нарочно обесточил.

Безумны толпы мечутся в метро

И не находят выхода из бездны.

А ты, знай, ухмыляешься хитро

И бедный люд пасешь жезлом железным.

Явись, Великий Менеджер, спаси!

Но тщетно от тебя ждать утешенья,

Коль даже не сумел произвести

На самого себя ты покушенье.

И вот тебя настигнул гнев Богов

В тот самый час трагический, когда ты

Безвинных стариков-отставников

Вдруг заточил в сырые казематы.

Нет, здесь тебя уж связи не спасут

И не спасут любые миллиарды.

Есть и на вас Великий Страшный Суд —

Московский наш народный суд Басманный.

Скорее осени себя крестом,

Оставь гордыню прежнего Чубайса,

Изыдет бес молитвой и постом.

В тебе же – бес. Так кайся, кайся, кайся.

“Опять Масхадова убили…”

А.О’Шеннон в разговоре

Памяти одного клуба

Вот, наконец, убит Аслан Масхадов,

Ему две двери сразу открывают:

Одну Исус Христос в погибель ада,

Другую Магомед к усладам Рая.

По нем справляют пышные поминки,

Его в Эдеме гурии ласкают,

Невольничии лихорадит рынки

От Яффы вплоть до самого Китая.

А может быть, в огне палящим ада

Теперь навеки корчится Масхадов.

А черт его понес в вожди джихада?

Зачем ему все это было надо?

Вот он лежит, подорванный гранатой,

Весь так обезображенный красиво,

А мог бы стать народным депутатом,

Писать законы о рекламе пива.

Как здесь уже традициею стало,

Его могилу тщательно упрячут.

А мог бы быть российским генералом,

Ему б солдаты выстроили дачу.

Показан его труп в программе “Вести”

На всю мультикультурную страну.

О нем не наш снегирь заводит песню,

А волк чеченский воет на луну.

О нем заплачут в дальних селах горных,

Его помянут виски и мартелем

В Москве владельцы казино игорных,

Роскошных ресторанов и отелей.

В Кремле вручают высшие награды,

Нам отомстить клянутся над Кораном,

И не поймешь – кто рады, кто не рады,

Кто режет горло пленным, кто баранам.

А виноваты все равно евреи

И Белый дом с Овальным кабинетом.

Возможно, даже нефть подешевеет,

Что нанесет удар по госбюджету.

Но бывший президент Аслан Масхадов

Уже далеко от родного края

Стоит у врат совсем другого града,

Ему две двери сразу открывают…

Когда я врежу дуба с перепою

Вслед за вторым стаканом или третьим,

Мне там не то что двери не откроют,

Меня там даже просто не заметят.

Другая песня

Олигарху дорога в Лондон,

Террориста ждет ФСБ,

А для интеллектуалов в Париже “Ротонда”

И “Билингва” в Москве.

Здесь тебе не портвейн

Пить в сквере, плюясь на снег,

Слева сидит Рубинштейн,

Справа сидит Айзенберг.

Здесь – это вам не тут,

Не бараны чихали —

Слева Евгения Лавут,

Справа Линор Горалик.

Здесь тебе не шалман,

Не блатная малина —

Слева сидит Гандельсман,

Справа Рубина Дина.

Все, кто вокруг сидит —

Выдающиеся фигуры.

Короче – полный синклит

Русской литературы.

Чисто, светло, не тесно,

На фасаде красивый кафель.

И вот такое-то место

Сгорело в пятницу на хер.

Подражание Михаилу Сапеге

Повторяла, как ворона,

Мне бабушка Дуся:

“Ой, нельзя тебе на зону,

Там тебя опустют.

Сидит там пол-России

На гнилой капусте,

За глаза за синие

Там тебя опустют.

Конвоир с винтовкою,

Палец ждет на спуске.

За кость твою легкую

Там тебя опустют.

Будь хоть самым шустрым,

Соблюдай понятия,

Все равно опустют,

Опустют обязательно.

Будешь помнить лагерей

Милые затейки,

До конца проходишь дней

В сальной телогрейке.”

Бабушки рассказы

Мне запали в душу.

Стать вдруг пидарасом

Я ужасно трушу.

Всюду со мной близко

С водянистой кашей

Коцая миска,

Шконка у параши.

И с тех пор который год,

А прошло их множество,

У меня в душе живет

Ужас мужеложества.

Научился я сжимать

Крепко ягодицы,

Чтобы никому не дать

Мною насладиться.

Чтобы ни один нахал,

Как девице целку,

Мою жопу не порвал,

Словно Тузик грелку.

И хожу теперь я так

По родной столице,

Раскорячась, как дурак,

Стиснув ягодицы.

Чтоб не сделаться как гей,

Кланяюсь я первым

Представителям властей

И милиционерам.

Чтоб не совершить минет,

Рот закрыть старался я.

В общем, стал я интраверт

Под страхом дефлорации.

А что такое интраверт,

К тому же постаревший?

Это входишь в туалет,

А он там повешенный.

Это сетка на лице

Лопнувших сосудов,

Это капля на конце

Жалобного уда.

В доме на всех плоскостях

Початые лекарства,

Злость на Буша в новостях

И на государство…

В церкви мне старушка

Сунет в руку просфору,

Просто потому что

Жизнь моя вся просрана.

Здесь мораль такая вот —

Пусть народ узнает —

Тот, кто жопу сбережет —

Душу потеряет.

“13-й портвейн”

Сижу, случайно выживший,

На пятой точке.

А от шахидушки —

Одни кишочки.

По материалам сетевых новостей

Едва период мастурбации

В моем развитии настал,

Уже тогда “Портвейн 13-й”

Я всем другим предпочитал.

Непризнанный поэт и гений,

Исполненный надежд и бед,

Я был ровесником портвейна —

Мне было лишь тринадцать лет.

Я был угрюмым семиклассником,

Самолюбивым и несчастным,

И подтирал я сперму галстуком,

Как знамя коммунизма красным.

(Короче, мучился ужасно я

Покуда не нашел лекарство).

И много раз бывал родителями

Застигнут в этот миг случайно,

Любая тварь после соития,

По Аристотелю, печальна.

Так, насладившись в одиночестве

Мятежной плотию своей,

Я понимал, какой порочный я,

Пропащий рукоблудодей.

И, чтоб скорей из мозга стерлися

Похабные галлюцинации,

В сознанье собственной греховности

Я за портвейном шел “13-м”.

От ощущенья безвозвратной

Развратной гибели моей

Меня, как добрый терминатор,

Спасал “13-й портвейн”.

Тогда я не был суеверен

Агностик, троечник и пьяница,

И мог “13-й портвейн”

Бесстрашно пить даже по пятницам.

Еще не очень разбирался я,

Кто там татарин, кто еврей,

Кто представитель братской нации,

А кто враждебных нам кровей,

Но знал – “13-й портвейн” —

Гармония цены и качества.

Его мы пили пионерами

В те непростые времена,

Когда ни штопора-то не было,

Ни закуси, ни стакана.

Его открыть гвоздем железным

Любая школьница могла.

Он шел из банки майонезной,

А еще лучше из горла [4]4

Вариант: “со ствола”.

[Закрыть].

В подъездах без замков, без кодовых,

На стройплощадках без охраны

Его глотали, словно воду мы,

Не разливая по стаканам.

А времена были спокойные,

Менты еще без автоматов,

Кругом явления застойные,

Везде уборные бесплатные.

Террор случался только в Чили,

Где был у власти Пиночет.

Тогда в сортирах не мочили,

Как обещал нам президент.

Там только пили и дрочили,

Ну и еще один момент…

А если вру насчет сортиров,

Пусть подтвердит Тимур Кибиров.

Там загородочки фанерные

Скрывали крошечные кельи,

Там поцелуи мои первые

Пахли “13-м портвейном”.

Вот унитаз журчит нам ласково,

С бутылкой рядом я стою…

Так море, бабы и шампанское

Ворвались властно в жизнь мою.

И только горлышки зеленые

В моем качаются мозгу,

И очи синие, бездонные…

Пиздец, я больше не могу.

P.S. В городском саду цветет акация,

Снова стать березкой хочет пень.

Ты ж меня сгубил навек “13-й”

Отроческий, сладкий мой портвейн.

В альбом Сапеге “Портвейн белый”

Мы тихие граждане грозной страны,

Но вот и нам есть, чем гордиться —

Бейсбольная бита народной войны

Гвоздить начала по фашистам.

Ну что, доорались “Москва – москвичам!”,

“Россия же, стало быть – русским!”

Теперь наступает конец палачам

Со взглядами злыми и узкими.

Недаром боролись и фонд “Холокост”,

И вся либеральная пресса,

Но вот нам, похоже, дожить довелось

Совсем до другого процесса.

А раньше-то горцы

Чуть глянут на сяло —

Кругом баркашовцы —

И враз зассало.

Идешь по Москве – город взят словно в плен,

Повсюду СА и эСэСы.

Лишь тихие, робкие стайки чечен

Прильнули к своим “мерседесам”.

А этот, навязший в обоих ушах,

“Хай Гитлер!” “Хай Гитлер!” “Хай Гитлер!”

Теперь развернешься и сразу “Ба-бах!”

По морде бейсбольною битой.

За каждый сгоревший под Вязьмою танк,

За практику газовых камер,

За Януша Корчака, за Анну Франк

По харе, по харе, по харе!

Закончилась ваша кровавая власть,

Теперь под бейсбольною битой

Ответишь за тех, над кем тешился всласть,

Над сикхом и над ваххабитом.

Даже в день парашютиста

Черные, спокойные

Их спасут антифашисты

Битами бейсбольными.

Какой там бейсбол и какой там футбол,

Сумели понять наши дети —

Покуда фашизму осиновый кол

Не вставим по самые эти.

Да, юным героям (кто антифашист),

Отныне все двери открыты.

Ведь с ними народ, президент дзюдоист,

Менты и бейсбольные биты.

В эпоху социализма перезрелого,

Среди трудящихся бытовали различные

сказки,

Например, что портвейн белый

Гораздо полезней портвейна красного.

И, если кто был человек умелый,

Он сначала бутылку к глазам подтаскивал,

Смотрел сквозь нее на раскаленное небесное

тело,

И, если обнаруживал, что портвейн белый,

То говорил – дело!

А если оказывалось, что портвейн красный,

То сокрушался – краска…

С той поры много лет пролетело,

И масса случилось всего ужасного,

Но до сих пор, находясь среди винного

отдела,

Я интуитивно выбираю портвей белый

И опасаюсь портвейна красного.