Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №05 за 2008 год"

Автор книги: Вокруг Света Журнал

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)

Прыжки по пустыне

Понятие «израильский автомобиль» для многих выглядит оксюмороном, то есть таким же нарочитым сочетанием противоречивых понятий, как «молчаливый итальянец» или «плаксивый ковбой». Между тем израильский автомобиль – никакая не фантастика.

Автопром Израильского государства пока еще очень молод, он появился вскоре после рождения самого Израиля – в 1950 году. Тогда в Хайфе было открыто предприятие Sabra, выпускавшее автомобили Sussita, Carmel и Gilboa. (Позднее тут собирали из привозных английских машинокомплектов клоны Triumph 1300.) Эти автомобили вплоть до 1980-х годов выпускались в «вечных», хотя и не слишком прочных фибергласовых кузовах, зато с надежными американскими и английскими моторами. Кстати, слово Sabra в переводе с иврита означает «рожденный в Израиле». Есть у этого слова и второе значение – «кактус», который и стал логотипом компании.

Примечательно, что Sabra, как ближневосточная экзотика, успела произвести впечатление на посетителей автосалона 1960 года в Нью-Йорке , куда машину привез тогдашний владелец предприятия Ицхак Шубинский. Это был небольшой и слабосильный по американским меркам пикап. Но уже в следующем году в США нашелся 41 покупатель на пластиковый кабриолет Sabra Sport, возможно, ради таблички VIN с гордой надписью AUTOCARS COMPANY LIMITED HAIFA ISRAEL.

Дитя конверсии

Где, на каких автосалонах можно увидеть эту продукцию? Ищите там, где продают вооружение: в Израиле практически все автозаводы переведены на военные рельсы и снабжают автомобилями Вооруженные силы страны. Гражданское же население вынуждено непатриотично отдавать предпочтение иномаркам, хотя, возможно, не слишком этим расстроено. Мы тоже заглянем в армейские гаражи Израиля , но сначала скажем о двух исключениях. Первое – это так называемые автомобили для активного отдыха, своеобразные полноприводные багги Tomcar, идеально подходящие для передвижения по любой местности. Это авто, правда, дитя конверсии, но оно и к лучшему: прочность стальной рамы, выполненной как единая деталь, с лихвой превосходит требования к автомобилю для развлечений. Машинка выпускается в одно-, двух– и четырехместном вариантах с бензиновым или дизельным мотором и оснащена бесступенчатым вариатором, что делает обучение вождению весьма несложным. Во-первых, с рулем и двумя педалями разберется даже ребенок, во-вторых, в пустыне нет ни дорожных знаков, ни гаишников. При этом Tomcar отнюдь не примитивен. Его оригинальная подвеска на качающихся рычагах, например, не дает машине задирать нос даже при самом резком разгоне, обеспечивает завидный клиренс (до 378 миллиметров!) и имеет огромный ход (около 330 миллиметров). Короткий (2820 миллиметров) «попрыгунчик» позволяет носиться по каменистому грунту, совершая головокружительные эскапады, так что спортивные четырехточечные ремни в нем – совсем не лишняя деталь. Как и два воздушных фильтра спереди и сзади. А еще благодаря армейской родословной этот автомобиль умещается в вертолете Sea Knight или Chinook (основные аппараты ВВС Израиля), что оказалось удобным и для состоятельных гражданских пользователей, живущих вдали от пустынь.

Второе исключение еще не воплощено в металле и пока представляет собой только что подписанный договор с французской фирмой Renault о подготовке к выпуску c 2011 года в Израиле массовых электромобилей. Правительство Израиля поддержит этот проект и освободит экологически сознательных покупателей новинки от транспортного налога вплоть до 2019 года.

Как оказалось, именно эта страна – лучший полигон для обкатки идеи всеобщей электрификации личного транспорта. 90% местного населения не проезжают здесь в день более 70 километров, крупные города отстоят друг от друга не дальше чем на 150 километров, а 55% всех авто вообще зарегистрированы в Тель-Авиве . Так что ограничение по запасу хода не является серьезной проблемой.

Кроме того, количество солнечных дней в году позволяет рассчитывать на получение до 2000 кВт/ч электроэнергии с квадратного метра солнечных батарей. Стало быть, при расчетном потреблении электромобилем 25 кВт/ч на 100 километров и годовом пробеге около 15 000 километров для его экологически чистой зарядки достаточно будет панели в 15 м2 – для этого хватит крыши любого частного дома.

Проект Better Place предусматривает также создание по всему Израилю 500 000 электрозарядных станций, на которых будет организована полностью автоматизированная замена разряженных батарей на заряженные, что займет не более минуты.

Все для армии, все для победы

Что ж, настало время заглянуть на автозаводы, исправно работающие на военную промышленность. Увы, но мирная жизнь в этой стране все еще остается недостижимой мечтой. Начнем с предприятия AIL, что означает Automotive Industries Ltd. Громкое название вполне отражает суть: это – главный поставщик автомобилей для Вооруженных сил Израиля. Фирма появилась в Назарете в 1966 году и начала со сборки аналогов американского Willis MB и «Хаммера» под именем Abir. Сегодня на конвейере стоят джипы Storm, в которых легко узнаваемы черты Jeep Wrangler, и совершенно самобытный Desert Raider, позиционируемый как «автомобиль быстрого внедрения и атаки».

«Рейдер», эта «песчаная блоха», вообще не имеет кузова как такового и напоминает багги, но о шести колесах. Казалось бы, такой агрегат должен быть почти невесомым, но это не так: его снаряженная масса – 1450 килограммов, полная – 2600. Представляете, какая здесь заложена прочность шасси! Двигатель мощностью 150 л. с. способен разогнать машину до 110 км/ч, при том, что запас хода составляет 600 километров, а в огневом контакте помогает турель с пулеметом Negev. Что же касается внедрения, то тут «рейдеру» почти нет преград: боковой уклон в 70°, уступы по 60 сантиметров и броды глубиной 0,7 метра. Пространственный каркас Desert Raider представляет собой чрезвычайно прочную и в то же время гибкую трубчатую конструкцию, помогающую преодолевать любое бездорожье. При всем этом особое внимание конструкторы уделили глушителю: для скрытности этот багги был сконструирован практически бесшумным и не излучающим тепла (на которое ориентируются приборы ночного видения и системы наведения). Кроме того, сегодня на предприятии полным ходом идет разработка Storm III для полиции, который должен появиться к осени 2008 года.

Другой крупный производитель армейской автотехники – Plasan Sasa – разместился с 1985 года в кибуце Sasa и специализируется на бронированных машинах. Это сравнительно легкий Sand Cat и тяжелые International MaxxPro, FTTS, MXT-MVA, Oshkosh MTVR, Mack Granite, Freightliner M-915. А также HMMWV (в просторечии «Хаммер») и Mahindra Rakshak. Все они, кроме Sand Cat, построены на американских и индийских шасси. Связь фирмы с США более чем тесная: в Вермонте у нее есть завод по производству композитных материалов, выпускающий в том числе углепластиковые детали для Chevrolet Corvette Z06.

Нужны ли Израилю собственные легковые автомобили – вопрос. Но если долгожданный мир все же придет в эту страну, мечи здесь быстро перекуют на орала.

Алексей Воробьев-Обухов

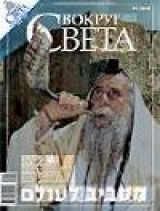

Иудаизм, древний и современный

Оставаясь во все века религией одного народа, иудаизм и по сей день окружен множеством мифов и ошибочных суждений, вызванных неправильным пониманием догматов и процессов, которые имели и имеют в нем место. Что же на самом деле представляет собой эта первая из монотеистических религий мира? Фото вверху Александра Сорина

Иудаизму скоро исполнится четыре тысячи лет, если считать с того момента, когда Бог явился к жителю города Ур в Месопотамии , некоему Аврааму, и сказал: «Иди с земли твоей, и с родины твоей, и из дома отца твоего на землю, которую укажу тебе. И я сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое». Так и начала виться извилистая тропа этого учения. Первоначально то была религия небольшой группы кочевников, передвигающихся по территории, известной как Ханаан. В основе ее лежало представление о Завете (договоре), заключенном между Всевышним и Авраамом. Согласно ему Бог обязался вечно покровительствовать Аврааму и его потомкам, если те станут строго соблюдать Его Закон. Существенное отличие от других древневосточных религий на этом этапе прослеживается лишь одно: протоевреи не только не расписывали детально своего единственного небожителя, но и вообще отрицали, что Он имеет облик.

То, что случилось потом, известно из Библии, с которой более или менее «согласны» документальные и археологические изыскания: попав в Египет , кочующий народ все вышеизложенное забыл. А вспомнил лишь после Исхода из этой страны под предводительством Моисея, что датируется XIII веком до н. э.

Особенность синагог в Цфате – все их окна повернуты на юг, а не на восток, как повсюду. Есть поверие – Мессия явится в Цфат с юга. Фото PHILIPPE LISSAC/GODANG/CORBIS/RPG

Тогда был восстановлен и Завет – на горе Синай. И там же Бог дал Моисею Десять Заповедей, которые составили первый зафиксированный письменно свод правил поведения для верующих евреев. Далее иудеям в разное время было дано целых 613 заповедей. Впрочем, традиция полагает, что все они – порождение первых десяти.

Заповеди, а также рассказ о всемирной и еврейской истории от Сотворения мира до смерти Моисея, получили общее название «Тора» (Закон), или – в русской традиции – Пятикнижие (по числу частей, на которые разделено повествование). Примерно тогда же – для непосредственного отправления культа – впервые соорудили шатер-скинию (он подробно описан в Торе) и поместили туда Ковчег Завета – символическое место обитания Всевышнего. К следующему изменению характера культа и его кодификации привело политическое объединение еврейских племен под руководством Давида (примерно 1004—965 годы до н. э.). Этот царь, как считается, получил от Бога обещание, что потомки его будут править вечно. Так вот, в ознаменование и укрепление такого Завета Давид решил построить в своей столице Иерусалиме (Городе мира) единственный Храм, который вырос уже при его сыне – Соломоне. И с этого момента он оказался в жесточайшей конкуренции с другими местными святилищами, не желавшими уступать свой приоритет и независимость. Позднее, дабы не «растворить» иудаизм и идею о Завете евреев с Богом, царь Иосия (640—609 годы до н. э.) провел реформы: все чужеземные культы подверглись изгнанию, исчезли деревенские алтари, «священные» рощи и холмы. Религиозное законодательство стало государственным законом, а Иерусалимский Храм – безоговорочно единственным местом служения Богу. И хотя всего через несколько десятилетий его разрушат воины вавилонского царя Навуходоносора II, выяснится, что в душе народа Иосия заложил прочную основу: отныне евреи рассматривают Тору как основополагающий свод правил.

Иное дело, что в результате разрушения Храма вавилонянами в 586 году до н. э. и насильственного переселения в Междуречье евреи столкнулись с опасностью ассимиляции из-за смешанных браков. Для евреев, считавших почитание кого-либо, кроме Бога, идолопоклонством, подобное было невозможно. В ответ сформировалась новая идеология, подчеркивавшая обособленность народа. В середине V века до н. э. она возобладала и на Земле обетованной, куда евреи вернулись с разрешения персидского царя Кира в 538 году до н. э.– благодаря инициативе священника Эзры и наместника Иудеи Нехемии. Одновременно рядом с Письменным Законом появился Устный – его толкование. В отличие от самой Торы, которую запрещалось отныне как-либо дополнять, каждое новое поколение могло давать свои дополнения в ее Устную Часть.

Ожесточенные споры между законоучителями по разным вопросам длились не одно столетие. В конце концов они были суммированы и изложены в Мишне (буквально – «Повторение»), составленной в конце II – начале III века тогдашним лидером палестинской еврейской общины Иудой ха-Наси; а также в Гемаре («Завершение», или «Изучение»), оконченной в новом центре иудейской учености – Вавилонии (около 500 года). Отличие – в том, что если Мишна толкует собственно Пятикнижие, то Гемара – уже саму Мишну. В сумме обе книги дают Талмуд («Учение»). Наконец, вся совокупность законодательства с тех пор называется «Галаха» («Принятый путь»).

Остается сказать, что опора на соблюдение всей Галахи стала центром идеологии фарисеев (одного из трех течений, которые возникли в иудаизме к рубежу эр). Они твердо верили, что Устная Тора тоже была дарована на Синае и заповеди ее так же важны, как и Тора. Противостояли им саддукеи, ставившие во главу угла обряды в Храме. Третье же течение, ессеи, имевшие много общего с фарисеями, предпочли самоизоляцию в общинах монашеского типа. Мир, по их мнению, в любом случае был безнадежно испорчен. Подавление римлянами восстания, известного как Иудейская война, – в ходе нее в 70 году н. э. был разрушен Второй Храм (от него осталась лишь опорная стена, ныне известная как Стена Плача), – привело к исчезновению ессеев и саддукеев. На исторической арене осталось лишь первое идеологическое направление.

Мечты о третьем храме

Разрушение Второго Храма после взятия Иерусалима Титом в 70 году н. э. первоначально не воспринималось евреями как безвозвратная потеря. Истории известно несколько попыток его восстановить. Последняя была предпринята во время византийско-персидской войны – в первой трети VII века. Когда в 614 году в Палестину вторглось персидское войско, иудеи восстали против греческой власти и их предводитель Нехемия, заключив с иранцами соглашение, стал управлять в качестве вассала царя Хосрова. Работы по восстановлению Храма сразу начались, но уже через три года полководец Шахрвараз по приказу шаха убил Нехемию. Персы, поразмыслив, предпочли на завоеванной территории сотрудничать с христианским большинством, а не с еврейским меньшинством. С тех пор и до середины ХХ века все правители Иерусалима были либо христианами, либо мусульманами. Учитывая, что и те, и другие сами претендовали на местные святыни, иудеи вряд ли могли на что-либо рассчитывать. Лишь в 1967 году, после Шестидневной войны, когда Храмовая гора перешла под контроль Израиля, вопрос о Третьем Храме вновь начал обсуждаться в обществе. В конце концов, чтобы притушить разгоревшиеся страсти, правительство предпочло передать управление Храмовой горой мусульманскому территориальному управлению – вакфу (позже стало известно, что главный раввин ЦАХАЛа генерал Шломо Горен предлагал взорвать мечеть Аль-Акса и монумент «Купол Скалы», чтобы освободить место для еврейского святилища). Ведь многие авторитетные религиозные деятели продолжали настаивать: Храм может быть восстановлен лишь после прихода Машиаха (Мессии). С другой стороны, существует движение «Верные Храмовой горы», участники которого полагают, что постройка Храма и восстановление жертвоприношений вполне могут быть делом рук человеческих, и предпринимают конкретные шаги в этом направлении.

Тефиллин – маленькая коробочка со священными текстами – обязательный предмет для переписчика Торы. Фото Александра Сорина

Вера меньшинства

Время, когда составлялся Талмуд, вообще оказалось переломным в жизни еврейского народа. После Иудейской войны и последнего великого восстания (132—135 годы) под началом Бар Кохбы евреи окончательно потеряли свою государственность. Начался продлившийся до самого XX века период галута («изгнание»), который рассматривался всеми богобоязненными иудеями как наказание за грехи предков. Тут изменился, конечно, и сам иудаизм, превратившийся на два тысячелетия в религию заведомого меньшинства и главный стержень, позволивший евреям сохраниться как народу. Жертвоприношения в Храме сменились систематическим изучением Торы и молитвами в синагогах, которые появились тогда во всех, даже самых незначительных общинах, совмещая в себе функции молитвенных домов, центров исследования Закона и – одновременно – общинной жизни. Место храмовых жрецов заняли учителя-раввины. А важнейшей целью жизни стало строгое исполнение заповедей. В XII веке один из величайших иудейских мудрецов, Моше бен Маймон, или Маймонид, сформулировал так называемые 13 принципов веры – своего рода краткий катехизис иудаизма. Согласно ему надо верить в сотворение мира Всевышним, в Его единственность, бестелесность и бесконечность, в истинность пророчеств вообще, в истинность пророчеств Моисея, в особенности в то, что Тора дана Моисею и останется неизменной до конца времен, в приход Мессии, в воскресение мертвых, в Божественное всезнание и воздаяние. Ну и, разумеется, запрещается молиться кому-либо иному, кроме Него.

Кроме того, в Средние века постепенно возникли две отдельные религиозные традиции: ашкеназская и сефардская. Первая охватывала диаспору в христианском мире (самим словом «Ашкеназ» обозначали Германию ). Основными чертами ее сделалось особое рвение к талмудическим штудиям, страсть бесконечно комментировать священные тексты и полная невосприимчивость к внешним влияниям. Название второй происходит от еврейского названия Испании – Сфарад. Но поскольку испанские евреи в конце XV века были, как известно, изгнаны католическими правителями Фердинандом и Изабеллой и нашли убежище главным образом в мусульманских странах, термин «сефарды» закрепился за потомками Авраама в исламской среде. Сефардов, наоборот, характеризовала несколько большая открытость внешнему миру и стремление к кодификации Галахи (большинство известных галахических кодексов вышли именно из-под сефардских перьев).

Объединяло же эти традиции одно: евреи неизменно, в большей или меньшей степени, испытывали дискриминацию. Многочисленные противники иудаизма постоянно утверждали: Талмуд якобы предписывает не повиноваться иноверцам. Надо сказать, что это обвинение не имеет под собой никакой почвы. Еще в III веке группа раввинов официально сформулировала принцип «Дина де-малхута дина» («Закон государства – это закон»), согласно которому уложения той страны, где проживают те или иные евреи, обязательны для них, а в некоторых случаях… даже предпочтительны перед Законом религиозным! Иное дело, что сами эти уложения часто ограничивали иудейскую жизнь. Так, практически повсеместно действовали жесткие запреты на обращение в иудаизм, а обратное обращение всячески поощрялось. Иудаизм существовал «из милости» и «под защитой» властей, что только подчеркивало его «неполноценность». В Западной Европе он окончательно обрел равноправие с другими религиями лишь в XIX, а в Восточной – в XX столетии. В ряде же мусульманских стран ничто не изменилось и поныне.

Служители веры

Священнослужитель в иудаизме именуется раввином (это слово происходит от «рав» – «господин», так именовали законоучителей). Чтобы получить это звание, необходимо было несколько лет заниматься в иешиве. Первоначально преподавание там велось устно – ученики просто повторяли текст за учителем. В дальнейшем практиковались лекции и комментарии к тому или иному отрывку из Талмуда, а также самостоятельные штудии – как правило, по парам. После окончания иешивы ее выпускник получал диплом (смиху), дающий право возглавлять общину, обучать самому и заседать в раввинском суде. Первоначально раввин не получал жалованья, поскольку считалось, что Тору нельзя преподавать за деньги. Затем выход из положения был найден: платили не жалованье, а компенсацию за потерю рабочего времени из-за исполнения обязанностей раввина. Тем более что приглашался он на то или иное место не пожизненно, а на определенный срок, который мог быть продлен или не продлен. До XIX века главным источником авторитета раввина оставалась его ученость. Лишь в XIX веке началось создание «вертикалей» во главе с главными раввинами.

Наследственное благочестие

Большое значение в иудаизме придается изучению священных текстов и авторитетных комментариев к ним. Ученость во все века во многом служила для европейских евреев аналогом знатности – именно из нее исходили при распределении руководящих должностей в общине, именно ее имели в виду, подбирая подходящую партию детям. Наряду с этим раввины первоначально отзывались с большим уважением и о ремесле, ведь оно не только кормит человека, но и предотвращает пороки, проистекающие от праздности. Сохранилась даже категоричная поговорка: «Кто не учит сына ремеслу – учит его разбою». Со временем ситуация изменилась и произошла поляризация общины: по одну сторону – «ученые люди», по другую – те, кто в иешивах (религиозных школах) не учился. Последних презрительно именовали амгаарецами («ам ха-арец», вообще-то, «народ земли», но в дальнейшем это выражение стало обозначать простонародье, не знавших Закона). Одной из самых любопытных реакций на такое презрительное отчуждение стало, кстати говоря, знаменитое хасидское движение. Его основатель Исраэль Бааль-Шем-Тов проповедовал в XVIII веке на Украине, что спасение лежит не в схоластическом изучении Торы и Талмуда, а в искренней вере «простеца». Главной задачей человека провозглашалось служение Богу всеми своими естественными действиями (брак, деторождение, обработка земли и т. д.). Здесь «маленькие люди» могли почувствовать сопричастность к великому делу.

Позднее ко всему этому добавилось еще учение о цадиках – праведниках, которые постоянно общаются с Господом и служат посредниками между Ним и членами общины. Верующим же надлежало содержать этих праведников. Причем статус цадика присваивался пожизненно и даже передавался по наследству, как у мусульманских сейидов. Всего в XVIII—XIX веках в Восточной Европе возникло около 60 хасидских династий цадиков, из которых наиболее известны Любавическая, Карлинская, Ружинско-Садагорская, Гурская. А Брацлавская община, к примеру, уже 200 лет с момента смерти своего цадика Нахмана не выбирает на его место никого. Процветание хасидизма на европейском континенте было в конце концов трагически подорвано холокостом. Многие цадики погибли вместе со своими приверженцами. Выжившие же перебрались в США или Израиль , где до сих пор сохраняют свои особые обряды и традиции.

Кстати, об обрядах и традициях – нельзя рассказать о религии, не описав их.

Праздник Суккот встречают «четырьмя видами растений». Среди них плоды этрога – цитруса. Фото ALAMY/PHOTAS

Еще Авраам ввел отличительный знак своего Завета с Богом – обрезал крайнюю плоть себе и всем членам своей семьи мужского пола. С тех пор этот ритуал, по традиции совершаемый на восьмой день жизни младенца, является важнейшим в иудаизме.

Следующим обычаем стал субботний отдых, дарованный евреям в числе прочих заповедей. В этот день, как известно, категорически запрещается работать. Объяснение этого запрета можно найти во второй главе Книги Бытия, где сказано: «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал». Согласно еврейскому счету дней недели седьмой из них падает как раз на субботу. При этом нужно отметить, что иудейские сутки исчисляются от заката до заката, так что работу полагается прекращать вечером в пятницу, а возобновлять ее можно с наступлением субботнего вечера.

Затем подробно развились пищевые запреты. В Торе и Талмуде перечислен подробный список кошерных (дозволенных к употреблению) и трефных («нечистых») животных, птиц и рыб. (Подробнее об этом читайте в рубрике «Дело вкуса».) Что касается знаменитых еврейских праздников, то большинство из них установилось в эпоху окончания плена египетского и приурочено к конкретным событиям: Исходу (Песах-Пасха), дарованию Торы (Шавуот), жизни в шалашах в пустыне (Суккот). Тогда же начали отмечать Новый год (Рош ха-Шана – буквально «голова года») и Йом-Кипур – Судный день поста и покаяния, когда Всевышний определяет людские судьбы на следующий «отчетный период». Позднее прибавились еще два новых праздника. Один в память о чудесном спасении от гибели евреев в Персидской империи – Пурим, другой – в память о чуде, свершившемся в Храме, – Ханука (в ознаменование победы Иехуды Маккавея над войском селевкидов, освобождения Иерусалима и очищения Храма).

Во все эти праздники принято устраивать веселую трапезу (исключение составляет Йом-Кипур) – но каждый раз со своими особенностями.

Диаспора

Первоначальное расселение евреев вне Эрец-Исраэль получило именно это название, означающее по-гречески «рассеяние». Оно обозначало добровольную (в отличие от позднейшей принудительной – «галут») эмиграцию их из Святой Земли. Первые значительные общины иудеев за пределами Эрец-Исраэль появились в Египте и Вавилонии в VI веке до н. э. Широкое же освоение ими всего Средиземноморья и Причерноморья началось примерно в III—II веках до н. э. После разрушения римлянами Второго Храма понятия «диаспора» и «галут» фактически слились.

Мохель (ритуальный резник) исполняет свою обязанность – обрезание. Фото ALAMY/PHOTAS

Три ветви одного древа

Современный иудаизм состоит из трех основных течений: реформистского, консервативного и ортодоксального. Реформистское крыло сформировалось в Германии в 1820-х годах под явным влиянием протестантизма. Его адепты настаивали на том, что религия – это развивающийся феномен, который вполне может меняться в разных исторических условиях. Стремясь удалить наиболее архаичные, по их мнению, черты иудаизма, эти (по собственному определению) «немцы Моисеева закона» просто вычеркнули из молитвенника все упоминания о народе Израиля и Сионе, перевели службу в синагоге на язык страны проживания, ввели игру на органе (!) и отказались от пищевых запретов (кашрута). Теперь главный центр такого эмансипированного иудаизма перенесся в США – там к нему принадлежит примерно 70% евреев. Есть даже женщины-раввины, признаются смешанные еврейско-христианские браки, а недавно Всемирный совет прогрессивного иудаизма – высший орган реформистов – согласился с однополыми!

Противостоят этим «легкомысленным» людям иудеи ортодоксальные, на чьих знаменах начертаны слова основателя их школы, братиславского раввина (с 1806 по 1839 год) Моше Софера: «В соответствии с Торой нововведения запрещены». Ортодоксы доминируют в Израиле и на всем постсоветском пространстве. Ну а компромисс между крайними лагерями ищут так называемые консерваторы, выступающие за синтез традиции и реформ. Они допускают проповедь на иных, кроме иврита, языках и органную музыку, но таких серьезных вещей, как обрезание, кашрут, соблюдение субботы, не трогают. Их оплот – также в США и Канаде .

«Вот идет Мессия…»

Слово «Машиах» означает «помазанник» и относится к будущему идеальному вождю Израиля, происходящему из рода Давидова. Согласно воззрениям еврейских мудрецов Мессии предстоит стать царем, принести окончательное освобождение и править в конце времен. Он также должен исполнить библейские пророчества: победить всех внешних врагов, вернуть избранному народу его землю, примирить с Богом и обеспечить евреям духовное и физическое благоденствие. В Средние века попытки вычислить точную дату пришествия Мессии были важнейшей частью повседневной еврейской культуры. Чем мрачнее представало настоящее, тем крепче верили в его близкий приход (считалось к тому же, что ему должны предшествовать «мессианские муки»). Тщетность ожиданий из века в век объяснялась недостаточной праведностью евреев, а гадания о сроках шли своим чередом. Известнейшей попыткой разорвать этот порочной круг служит история Саббатая Цви (1626—1676), провозгласившего себя Машиахом в 1665-м и признанного многими евреями, а затем… обратившегося в ислам под угрозой смерти. Последнее обстоятельство, конечно, не могло не привести к отвращению тысяч иудеев от практической мессианской идеи. Но не привело к отказу от нее.

Государственная религия

При создании Государства Израиль в 1948 году вопрос о месте религии в нем, естественно, встал со всей остротой. С одной стороны, отцы-основатели страны были сплошь социалистами и атеистами. С другой – им требовалось привлечь на свою сторону деятелей от религиозных партий для создания парламентского большинства. Итогом стал компромисс, сфомулированный первым премьер-министром Давидом бен Гурионом: формально в дела управления иудаизм не вмешивается, зато в руки ортодоксов переходят все институты, связанные с личной жизнью израильтян (регистрация свадеб, рождений, похороны). Кроме того, государственные учреждения обязаны соблюдать субботу, все праздники и кашрут. Для ведения и надзора над всем этим было создано Министерство по делам религии, в Израиле действует Верховный раввинат. Причем, поскольку население по своему общинному происхождению делится примерно поровну, есть и два Главных раввина – сефардский и ашкеназский. Оба находятся в должности по 10 лет. Последние выборы прошли в 2003 году. А уж раввинат и министерство, в свою очередь, назначают нижестоящих раввинов (их насчитывается в стране всего около 500). Несмотря на эту продуманную систему, сосуществование в Израиле двух больших пластов населения – религиозного и светского – отнюдь не безоблачно. Ультрарадикалы требуют, чтобы их равнодушные к обрядам соседи жили по их законам: не ездили в субботу на автомобилях (в некоторых районах особо рьяные верующие даже забрасывают машины камнями), не прикасались к некошерной пище и т. д. Да и с браками и поминками все непросто. То и дело вспыхивают скандалы по поводу того, что очередной раввин не разрешил погребение «неправильного», с его точки зрения, еврея на самом обычном кладбище.

В канун Йом-Кипура самый известный обряд – «куриная жертва». Каждый берет курицу в правую руку и, вращая ее над головой, произносит: «Это – взамен меня». Фото Александра Сорина

Ну а по-настоящему серьезных раздражителей в отношениях двух общин остается, пожалуй, два. Первый – это вопрос о службе в армии. Все началось с того, что в 1948 году Бен Гурион по просьбе религиозных депутатов освободил от службы в армии около 400 учащихся иешив. Сейчас их количество выросло в 100 раз – до 40 тысяч. И хотя в ЦАХАЛе есть подразделения, укомплектованные исключительно выходцами из «благочестивых кругов», которые параллельно учатся в специальных иешивах, десятки тысяч «уклонистов» в стране, где военный долг продолжает считаться обязательным, раздражают нерелигиозное большинство. Попыткой решить этот вопрос обоюдно стал так называемый закон Таля от 2002 года. Он дал ученикам иешив возможность в 22 года сделать выбор: служить по упрощенной системе (4 месяца военной или год альтернативной службы) или продолжать учебу, а потом уже служить «по полной». Пока первым вариантом воспользовались немногим более тысячи человек. Впрочем, сегодня израильская элита, похоже, смиряется с массовым «откосом» радикалов от армии. В самом деле, а что, если религиозные солдаты откажутся выполнять приказы, которые они или их раввины сочтут противоречащими Торе?