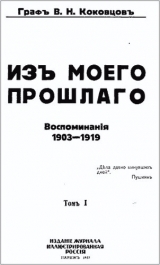

Текст книги "Из моего прошлого 1903-1919 г.г."

Автор книги: Владимир Коковцов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 77 страниц) [доступный отрывок для чтения: 28 страниц]

В подкомиссии, а затем и в самой бюджетной комиссии были, разумеется, и другие знатоки железнодорожного дела, как Марков I-ий, влияние которых было значительно слабее, но и они были далеко не прочь показать правительству превосходство своих знаний над министерскими специалистами и попытаться проявить свое влияние при первом соприкосновении законодательных учреждений с такою важною отраслью казенного и даже частного, но сильно зависящего от государственной власти, хозяйства. К тому же и положение нашего железнодорожного дела было, в ту пору, на самом деле не блестящее. Правда, что главная причина, тому, коренилась в последствиях несчастной войны, в расстройстве транспорта от революционных условий 1905-1906 года, которые не могли быть, разумеется, исправлены в такой короткий срок, который протек с той поры до приступа, к нормальной работе нового законодательного аппарата. Да и финансовое наше положение после войны не могло дать всех тех средств, которые были необходимы для того, чтобы упорядочить все дело, и требовались годы времени и постепенное, планомерное исправление недостатков прошлого. Для Государственной Думы и, в особенности, для оппозиционных ее элементов пища для критики была чрезвычайно обильная и поводы для обвинения правительства в неумении вести дело были слишком разнообразны и даже благодарны.

Вдобавок и высший состав Министерства Путей Сообщения в лице Министра, военного инженера Шауфус-фон-Шафхаузена мало соответствовал новым условиям законодательной работы. Совершенно неприготовленный к защите интересов своего ведомства в публичных заседаниях с множеством оппонентов говорящих и часто нападавших на представителей правительства довольно бесцеремонным образом плохо владевший речью, терявшийся при всяком резком нападении и отвечавший на него с нескрываемым раздражением Н. К. Шауфус был чрезвычайно смущен, когда Столыпин заявил нам всем в заседании Совета Министров, что до его сведения дошло, что бюджетная комиссия решила внести в Общее Собрание Думы, в качестве своего заключения по смете Министерства Путей Сообщения, по разделу казенных железных. дорог, требование о назначении особой комиссии из среды членов Государственной Думы и Государственного Совета, для расследования положения нашего железнодорожного хозяйства, с предоставлением ей широких полномочий в смысле осмотра дорог на месте, требования разъяснений от всего персонала и даже контроля за расходованием средств, отпускаемых по смете.

Еще до сообщения такого предположения, на рассмотрение Совета Министров, в виде слуха о готовящемся заключении, весьма сочувственно, будто бы, встреченным чуть что не подавляющим большинством всей Государственной Думы, тот же вопрос о необходимости выяснить причины убыточности казенных и частных железных дорог, требовавших все больших и больших приплат казны по гарантии облигационных капиталов, составлял предмет неоднократных обсуждений в течение зимы в среде Совета Министров по инициативе самого ведомства Путей Сообщения, к которому решительно примыкали и Министр Финансов и Государственный Контролер, и все мы были солидарны в том, что то, что имелось в виду еще в 1903 году, для чего была образована особая высшая комиссия под председательством Товарища Государственного Контролера Иващенкова, но что не привело к практическому результату из-за войны и смуты, должно быть возобновлено снова в настоящую минуту. Был даже сделан выбор председателя такой комиссии в лице недавнего Товарища Министра Путей Сообщения, перешедшего в Государственный Совет, Генерала Н. П. Петрова, пользовавшегося прекрасною техническою репутациею и очень большим моральным положением в ведомстве. Разработан был также, в главных чертах, и проект учреждения такой комиссии, причем само ведомство и в особенности Государственный Контролер решительно настаивали на том, чтобы в состав такой комиссии были непременно приглашены по инициативе правительства, и члены законодательных учреждений, обладающие специальными знаниями в области железнодорожного дела.

Поэтому, когда до Совета Министров дошел слух о готовящемся предположении бюджетной Комиссии, Столыпин предложил высказаться о том, как следует отнестись к этому предложению и насколько согласуется оно с одобренным уже Советом предположением об исследовании железнодорожного дела через правительственную комиссию. Его личное первое впечатление носило скорее характер довольно благожелательный для думского проекта. Он заявил нам, однако, что не имеет еще своего решительного мнения и предпочитает высказаться последним.

Наши прения были не продолжительны и совершенно согласны между всеми членами Совета, за исключением, как всегда, Министра Иностранных дел Извольского, не видевшего никого неудобства в допущении и думской комиссии по исследованию железнодорожного дела одновременно с правительственной. Все мы были одного мнения, что допускать учреждение думской комиссии мы не имеем никакого права по самому учреждению Думы. Последняя имеет неотъемлемое право образовывать комиссии для своей внутренней работы, но обследование на местах, с опросом должностных лиц, контроль за расходованием кредитов и т. п. – есть бесспорное нарушение пределов власти, которое неизбежно поведет только к дальнейшему захвату полномочий, не предоставленных ей учреждением Думы, и вызовет также неизбежное столкновение и с Государственным Советом, который едва ли встанет на иную точку зрения, как на признание такой организации не вытекающею из закона и, в таком случае, положение правительства, согласившегося на нее, окажется совершенно недопустимым, так как в этом случае, охрана неприкосновенности закона будет исходить не от правительства, а от верхней палаты, что создаст и ложное положение для правительства перед верховною властью.

После всех соображений, высказанных в этом направлении, в которых равное участие приняли, как Министр Юстиции Щегловитов, особенно настойчиво доказывавший недопустимость какого-либо компромисса, для исполнения желания Думы, так и прочие Министры, не исключая и меня, развивавшего ту же точку зрения, – Столыпин без колебания присоединился к нам, а Извольский уже и раньше отступил от своего взгляда, заявивши, что он смотрел не на букву нашего закона, а больше на образцы конституций других государств, к которым, несомненно, со временем присоединимся и мы. Совет единогласно решил возражать в Общем Собрании Думы против заключения бюджетной комиссии.

По моему предложению, Совет решил довести о принятом решении до сведения Государя, не составляя об этом особого журнала, как предложил я, чтобы не вводить в обычай беспокоить Государя принимаемыми Советом решениями в форме предварительных постановлений, основанных на заключениях Думы, не ставших еще официально заявленными, но в то же время довести до Его сведения о существенной важности возникшего предположения и об отношении к нему правительства.

Неделю спустя, в следующем заседании, Столыпин передал нам, что он подробно ознакомил Государя с принятым Советом решением. Государь особенно внимательно выслушал все доводы и сказал ему, что вполне разделяет наше заключение и очень рад тому, что мы заранее разъяснили ему этот вопрос, который, разумеется, не остался бы единичною попыткою расширить права Думы, чего следует вообще избегать, так как не компромиссами и уступками создается устойчивое положение в стране. У Столыпина осталось даже впечатление, что Государь был уже извещен с чьей-то стороны о думском предположении и ему, видимо, было приятно узнать, что такой же взгляд вынесен и правительством.

Тут же Генерал Шауфус обратился к Столыпину с просьбой освободить его от заявления в Думе о взгляде правительства, так как он убедился в своей полной неспособности убеждать Думу в сложных и спорных делах и просил поручить эту обязанность мне, сказавши, что «дело касается смет, и никто лучше меня не справится с этим вопросом».

Столыпин попробовал было убеждать его не настаивать на своем отказе, но Шауфус оставался непреклонен и даже сказал «неужели же и сами Вы, Петр Аркадьевич, не видите,. что Вам нужен другой сотрудник по ведомству путей сообщения». Чтобы положить конец довольно тягостному положению, Столыпин спросил меня, принимаю ли я на себя «чужое» дело и, получивши мое согласие, закончил наши прения.

Я был далек в эту минуту от мысли, что этому, казалось, простому и ясному вопросу было суждено разгораться до крупного инцидента и остаться особенно неблагоприятным привеском к моей личности на долгие годы, с отражением его много лет спустя, даже в эмиграции, как доказательство моего особенно неблагоприятного отношения к идее народного представительства, чего, на самом деле, у меня никогда не было.

Настало 24-ое апреля. Дума приступила к рассмотрению заключения бюджетной комиссии но смете управления казенных железных дорог.

Изложенное в форме перехода к очередным делам предложение это было облечено в крайне неудачную и очень туманную форму, не дававшую даже ясного представления о том, какую именно Комиссию желала бы образовать Государственная Дума, каковы должны быть, по мысли авторов, пределы ее полномочий, какой состав ее отвечал бы всего более думским пожеланиям. Поэтому прения открылись целым рядом соображений, высказанных по существу вопроса о дефицитности нашего железнодорожного дела, в особенности на казенной рельсовой сети, и целый ряд ораторов стал рассматривать этот вопрос, каждый со своей точки зрения, внося самые разнообразные обоснования этой убыточности и предлагая столь же разнообразные способы врачевания их.

Не остались вне обсуждения и соображения о желательном составе Комиссии, и несколько ораторов прямо указывали на необходимость привлечь к этому делу членов законодательных палат, сведущих в железнодорожном вопросе, но по вопросу о способе образования Комиссии и пределах ее прав и полномочий, как-то все ходили, что называется, кругом да около, не выражая ясно своего мнения до той минуты, как П. Н. Милюков, не прося даже слова, а, с своего места, резко отчеканивая каждое из оказанных им немногих слов, сказал: «я постараюсь яснее определить наше желание, – мы считаем необходимым образом парламентскую с ударением на букве «е» Комиссию по расследованию причин убыточности нашего казенного железнодорожного хозяйства, которая одна в состоянии выполнить с успехом это сложное дело».

Вся левая половина покрыла слова Милюкова громкими рукоплесканиями. С правых скамей начали слышаться неодобрительные возгласы, и отдельные депутаты с любопытством поглядывали на меня, сидевшего в одиночестве на министерских местах. Из их среды попросил слова член Думы Граф Бобринский 2-ой. Он поднялся на кафедру и обратился ко мне со словами прямого вызова о том, как относится ко всем высказанным предположениям Правительство, находит ли оно желательным и возможным образовать такую комиссию, с какими правами и в каком именно порядке, объяснивши при этом, что для многих членов Государственной Думы далеко не безразлично будет ли протекать поднятый вопрос в полном согласии между правительством и законодательными палатами, или же встретит он какие-либо осложнения в порядке своего осуществления?

О таком запросе я не был предупрежден и даже о нем не было слышно ничего и из думских кулуаров, суждения которых всегда доходили до сведения правительства даже по делам, гораздо менее важным.

Был ли предупрежден об этом лично Столыпин, к которому в ту пору часто заглядывали многие депутаты, именно из правой половины Думы, я также не знаю и могу только удостоверить, что до меня не доходило никакого слуха о состоявшемся сговоре между правыми и П. А. Столыпиным, о чем потом ходили упорные слухи. Я думаю, что и надобности в этом никакой не было, пегому что и без такого вызова, я выступил бы с заявлением об отношении правительства к возникшему предположению, как это и было решено Советом.

Я выжидал только наиболее подходящего момента, чтобы просить слова, когда достаточно выяснится неопределенная позиция самой Думы, очевидно не успевшей договориться в своей среде или не желавшей создавать какого-либо конфликта с правительством. Во всяком случае, я в точности заявляю, что между мною и Бобринским никакого сговора не было, и что версия, быстро распространившаяся в Думе после возникшего личного со мною инцидента о том, что я был, как говорится, спровоцирован правыми, по моему личному желанию, для того, чтобы занять моим заявлением выгодную для себя позицию в Царском Селе, – совершенно не соответствующую истине.

Весь инцидент возник исключительно из слов Милюкова о том, что инициаторы предложения имеют в виду «парламентскую» следственную Комиссию с широкими правами расследования, и на это заявление, единственно, к которому приложимо наименование «провокационного», я не мог не ответить и, если ответил, вставивши в мои слова приставку, что «у нас, слава Богу, нет еще парламента», то вся моя вина заключается только в том, что я поместил в мою реплику эти два слова «слава Богу», справедливые по существу не только для того времени, но и для гораздо более позднего, и о которых я нимало не сожалею, как не сожалел и тогда. Но положительно и открыто я утверждаю, что я не имел и в мыслях моих понравиться ими кому бы то ни было. Много несправедливых толков было потом по поводу моих слов.

Часто, и многие годы спустя, читал я осуждение меня за сказанные слова, но никто не потрудился толком отдать себе отчет в них и даже не вчитался в мою речь, а те немногие, которые потом, много лет спустя, дали себе труд прочитать то, что я сказал в ту пору, не могли не сказать, что по существу, я был совершенно прав, да и сам Милюков отлично сознавал, что его слова были истинною причиною моей отповеди и были сказаны им, несомненно, с прямою целью вызвать меня на реплику ему.

Каждый, кому когда-либо попадет на глаза стенограмма этого заседания, даст себе отчет в том, мог ли Министр Царского правительства не ответить моими словами на заявление Милюкова, когда перед его глазами находился текст учреждения Государственной Думы, а наскоки оппозиции на правительство и захват власти еще так недавно составляли всю сущность стремлений народного представительства, первых двух Дум.

Произнесенные мною слова вызвали бурю аплодисментов на правых скамьях Думы и свист на левых. Так отмечено это заседание в думском протоколе. На самом деле этот свист был довольно-таки безобиден и даже, после окончания заседания, мне пришлось беседовать с окружившими меня депутатами, среди которых был и А. И. Шингарев, и мы совершенно спокойно обменивались взглядами на происшедшее разномыслие, причем правые шумно поддерживали меня и тут, а Шингарев совершенно спокойно сказал, что «конституционно Вы совершенно правы, так как несомненно, закон не дает Думе права организовывать «следственные или анкетные» комиссии, но что самому правительству было бы выгоднее пойти на расширение дарованных Думе прав, о чем мы снова продолжали очень мирно обмениваться взглядами, не предвещавшими никакой бури. Никто из них не подчеркнул моих неудачных, быть может, слов «слава Богу и т. д.».

Буря совершенно неожиданно возникла в следующем заседании 25-го апреля и притом в моем отсутствии. Читался протокол вчерашнего заседания. Депутатов почти не было на местах. Совершенно незаметный, до того времени, член Думы от Псковской губернии Ткачев стал настаивать на непременном включении в протокол слов «в законодательном порядке» по поводу самого образования анкетной комиссии, чего не было включено в резолюцию по предложению президиума, дабы не создавать конфликта с правительством. Другой депутат Граф Уваров попросил слова, чтобы ответить мне на мою реплику.

Председатель Хомяков, желая очевидно потушить инцидент, тотчас после заявления Ткачева и не давая слова Гр. Уварову, произнес весьма нескладную короткую речь такого содержания (записываю ее по стенограмме): «Господа, я вас покорно прошу держаться вопроса, именно – выпускать или не выпускать из предложенной формулы перехода слова в «законодательном порядке». Я считаю это своим долгом потому, что мы не можем ставить как отдельный вопрос обсуждение неудачно сказанных кем бы то ни было слов. Как председатель я не имел никакой возможности остановить Министра Финансов, когда он сказал свое неудачное выражение; я не имел возможности и не имел даже права, но я считаю, что я имею возможность, имею и обязанность не допускать обсуждения этих слов в дальнейшем. Поэтому прошу покорнейше держаться пределов вопроса». Вот и все.

О таком выступлении Председателя Государственной Думы я ничего не знал, и даже обычный информатор думских инцидентов Куманин ничего не сказал мне по телефону; вероятно и сам он узнал об этом только позже. Но после завтрака, около трех часов, в то время, когда я принимал обычные доклады по Министерству, ко мне позвонил по телефону П. А. Столыпин и спросил, знаю ли я что произошло утром в Думе и «как отличился», сказал он, «наш милейший Хомяков?» Я ответил полным неведением. Он прочитал мне тогда стенограмму Думы и спросил, не могу ли придти к нему, когда освобожусь от работы, прибавивши, что «оставить этого дела так невозможно, а то и в этой Думе вас попытаются оседлать».

В шестом часу вечера я пришел в Зимний Дворец и застал Столыпина в большом волнении. Оказалось, что он успел уже переговорить по телефону с Хомяковым и последний успел даже побывать у него до моего прихода. На замечание Столыпина, что его выступление крайне удивило его и ставит перед ним даже вопрос о том, как быть Министрам, если Председатели Думы начнут награждать Министров различными эпитетами за произносимые ими речи, вместо того, чтобы предоставить Думе в лице ее членов возражать им по существу, и будут это делать еще в присутствии Министров? Он сказал даже, что перед ним стоить даже вопрос о том, согласится ли Министр Финансов являться в Думу после такого инцидента, а если он не согласится, то он, Столыпин, отнюдь не станет уговаривать его, вполне понимая, что и сам он поступил бы точно так же, и тогда встанет во весь рост вопрос о таком конфликте между Думою и правительством, который просто не знаешь, как разрешить.

По словам Столыпина, Хомяков просто не понял своего поступка и думал, что он поступил даже чрезвычайно умно, потушивши приподнятое настроение в Думе, не давши говорить депутатам на скользкую тему и предложивши простой выход из возникшего инцидента.

Ему и в голову не приходило обидеть меня, тем более, что со мною его связывают наилучшие отношения и «если бы, оказал он, В. Н. подал в отставку из-за этого его неосторожного шага, то я и сам тотчас же уйду из председателей» .

Столыпин сначала не передал мне всей его беседы с Хомяковым и только после передал мне все подробности. Он сказал мне, что эта беседа была не очень гладкая, настолько что Хомяков, по его словам, сам предложил ему покончить этот вопрос не вмешивая в него меня, и именно тем, что завтра же заявит в Думе, открыто, что обдумавши свои слова, сказанные вчера, он берет их назад, потому что считает, что поступил неправильно, охарактеризовавши эпитетом «неудачные» слова Министра.

«Ведь так, пожалуй, сказал он, по моим стопам члены Думы начнут подносить в своей критике и почище эпитеты, в роде глупые, пошлые и так далее, а кто же запретит Министрам ответить на них и в еще более повышенном тоне, до верхнего до диеза и тогда, действительно, придется святых выносить из залы».

Столыпин предложил Хомякову обождать свидания его со мною и обещал передать по телефону на чем мы остановимся, сказавши от себя, что, во всяком случае, нельзя доводить этою дела до Государя, что будет неизбежно, если не найдется возможности потушить разгоревшийся пожар.

Мне, конечно, все это было в высшей степени неприятно. Я начал с того, что оказал, что считаю единственно, с моей стороны, ошибкою привесок слов «славу Богу», потому что нахожу слова «у нас нет парламента» совершенно правильными, ибо право назначать следственные Комиссии, производить расследования на местах, контролировать порядок исполнительных действий и т. д. не предусмотрено нашими основными законами и не входит в круг прерогатив нашей Думы, как органа исключительно законодательного, а отнюдь не управления.

У нас введен, действительно, конституционный образ правления, но парламентаризма у нас еще нет, и далее запроса правительству о незакономерности органов управления Дума и Государственный Совет идти не могут. Остается лишь вопрос о словах «славу Богу» и если, произнеся их, я оказался недостаточно сдержанным, тактичным и возбудил страсти, то можно попытаться найти какую-либо безобидную форму компромисса, хотя лично я настолько не дорожу моим положением, что заранее готов предложить ему, как Председателю Совета Министров, располагать мною для любого жертвоприношения, если только оно укрепит положение правительства и даст вместе с тем успокоение напрасно поднявшимся страстям.

Я закончил мой ответ, тем, что я не придаю никакого значения инциденту и более всего желаю окончить его без всякого обострения. Столыпин встал на совершенно непримиримую точку. Он заявил мне, что не видит никакой бестактности в словах «у нас, славу Богу, нет парламента», так как в них он видит святую истину и считает, что прямой долг правительства – бороться против всякого расширения, захватным порядком, Думою новых прав, непредусмотренных законом, и думает даже, что, если бы я не остановил попытки кадетов к такому захвату, то на него, как единственного присутствовавшего Министра, посыпался бы ряд справедливых обвинений с трех сторон: с правой половины самой Думы, несомненно, – со стороны всего Государственного Совета, который воспользовался бы моим молчанием и даже чрезмерною моею мягкостью возражений для обвинения правительства в слабости там, где ей не должно было быть места и, наконец, вероятно, со стороны и Государя, которого мы должны ограждать от таких захватов и не переносить на него таких инцидентов, которые служили бы только поводом к новым осложнениям. Он прибавил, что ни в чем не может меня упрекнуть, считает мои действия совершенно правильными и убежден, что в самой Думе огромное большинство благоразумных людей отлично понимает неправильность действий Хомякова, руководившегося, конечно, наилучшими побуждениями, но допустившего прямую бестактность. Он не допускал и мысли, чтобы на такой неблагоприятной для престижа Думы почве разгорелся конфликт именно со мною, успевшим уже завоевать себе большие симпатии в Думе и проявляющим каждый день полнейшую готовность работать с Думою самым согласным образом. «Хомяков заварил кашу, пусть он же и расхлебывает ее» закончил Столыпин и просил меня не осложнять создавшегося положения какими-либо моими заявлениями и предоставить дело его естественному течению.

На этом мы расстались с ним, и я в этот вечер под самыми разнообразными предлогами, отклонил целый ряд телефонных звонков со стороны, по крайней мере, пяти или шести членов Думы, просивших принять их по спешному делу.

Около 11-ти часов вечера Столыпин слова позвонил ко мне и передал, что от него не выходили во весь вечер бесчисленные представители думских фракций, от крайних правых, до левых октябристов, и все в один голос осуждали Хомякова и просили потушить инцидент теми или иными способами, говоря, что они не допускают и мысли, чтобы я мог уйти и совершенно уверены в том, что Государь ни в каком случае не допустит моей отставки, если бы я поставил вопрос. ребром и тогда бы застал на очередь вопрос об отставке Хомякова, что тоже было бы невыгодно и для правительства, в особенности при самом начале думской работы. Столыпин ответил всем им, что я ему не говорил ни одного слова об отставке, и он, как и я, мы ожидаем, что предпримет сам Председатель Государственной Думы, создавший повод к такому столкновении.

Инцидент разрешился на следующий день к общему удовольствию точным выполнением Хомяковым данного им Столыпину обещания.

Открывая утреннее заседание 26-го числа, Н. А. Хомяков сделал следующее заявление, принятое громом рукоплесканий чуть, что не всей Думы, кроме крайнего левого сектора. Цитирую то по стенограмме, чтобы отдать честь покойному Председателю Думы, с которым мы сохранили до самой революции самые дружеские отношения, хотя и в этих его словах не было, конечно, недостатка в двусмысленности.

«Господа, во вчерашнем заседании, при обсуждении вопроса о смете Министерства Путей Сообщения, я, с своей стороны, остановил после речи Гр. Уварова, дальнейшие прения или, лучше сказать, дальнейшие речи по словам, которые были сказаны в предыдущем заседании г. Министром Финансов. При этом я квалифицировал, сделал оценку его слов. Я считаю, чию Государственная Дума не имеет права обсуждать деятельность ее Председателя, но думаю, что Председатель, если он усматривает в своих действиях какое-нибудь нарушение, тем более могущее повлечь за собою что-либо нехорошее по отношению к Думе или к кому-либо из ее членов, обязан объяснить свои действия перед избравшей его Думою. Я вполне сознаю, что поступил некорректно в смысле формальном по отношению к Министру, речь которого я квалифицировал, не корректно по отношению к членам Государственной Думы, не допустив их обсуждать слова Министра после речи Гр. Уварова, когда они могли желать высказать свое мнение.

Я признаю, что в данном случае я поступил некорректно, но, господа, я должен сказать, что, кроме наказа, кроме письменных регламентов, я знаю еще другой регламент, – это моя совесть. Я считаю, что если предо мною в Государственной Думе, от кого бы то ни было, будь то от правительства или будь то от кого-либо из членов Государственной Думы, падет искра, от которой может вспыхнуть пожар, я считаю своим долгом, вопреки регламенту, эту искру потушить. Если мне удалось это сделать, то я не буду об этом забывать и до последних дней моей жизни буду вспоминать об этом с удовольствием, а не с раскаянием».

На этот все дело и кончилось. Я не принимал в ликвидации его никакого участия и ни с кем, кроме П. А. Столыпина, никаких объяснений не вел. В Совете Министров, искренно или не искренно, меня не только никто не осуждал, но все говорили в один голос, что я был глубоко прав по существу, хотя я совершенно уверен, что за моею спиною говорили совершенно иное. Государя я видел только неделю спустя после этого события. Он говорил об этом в совершенно шутливом тоне, осуждая Хомякова и вполне, видимо, одобряя меня за прямое заявление протеста против явной попытки, со стороны оппозиции, проделать и в Думе третьего созыва то, что происходило каждый Божий день в первых двух Думах. Был ли Государь на самом деле доволен моим выступлением или отнесся к нему безразлично, – это трудно сказать, но, во всяком случае, ни малейшего неудовольствия мне Он не выразил, ни непосредственно после этого инцидента, ни когда-либо впоследствии, до самого моего ухода. Досужие истолкователи наших внутренних событий сочинили, однако, вскоре, что я сделал мое сенсационное заявление чуть ли не по прямому приказу Государя, или, во всяком случае, зная, что этим я Ему угожу, но все это лишено всякого смысла, потому что сам по себе инцидент, – если называть им мое заявление – был вызван исключительно выступлением Милюкова, который демонстративно и в несомненно искусственно приподнятом тоне почти закричал: «Мы требуем парламентской следственной комиссии», на что я и сделал мое возражение.

У Хомякова не осталось от этого инцидента, по-видимому, тоже никакого недружелюбного ко мне осадка. Мы не виделись с ним после 24-го апреля вплоть до 7-го мая, когда поехали вместе в Царское Село, в день рождения Императрицы Александры Федоровны, и он, самым благодушным образом, шутил над нашим «турниром великодушия», как назвал он свои два выступления в Думе. Да и в самой Думе все очень скоро улеглось, и долгое время никто не напоминал мне о происшедшем, и уже гораздо позже стали возвращаться, в репликах мне, мои обычные противники, ж моему выражению, спрашивая меня язвительно о том, есть ли у нас парламент или нет.