Текст книги "Армия без погон"

Автор книги: Владимир Ляленков

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)

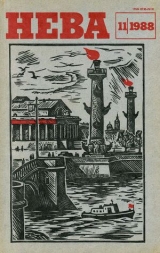

Баранов бросал зеркальце, вставал, ходил по избе из угла в угол. Прежде он не рассуждал на отвлеченные темы, в самоанализ не ударялся. Теперь думалось о многом, мысли сбивались, путались. Хотелось их выровнять, чтоб связывались одна с другой, текли, текли и, наконец, вылились бы во что-то определенное. Но останавливался перед промерзшим окном, смотрел, и мысли сбивались. Вон избы, огоньки. Кто-то прошел под окном, скрипя снегом. Пробежала собака. Чья она? Белое, гладкое озеро, за ним темнеет лес. Луна затянута серой пеленой. И больше ничего… Вон виднеется угол кузова машины, занесенной снегом, промерзшей до винтика. Большую часть года простаивают, ржавеют из-за бездорожья машины. Баранов резко оборачивался. Ложился спать. Засыпая, думал о жене, о первой встрече с ней. Но почему-то чаще всего вспоминался приезд с женой в Ленинград после демобилизации. Отец Вари, старый профессор истории, умер во время блокады. Мать, седая, согнувшаяся и полусумасшедшая от голода, потрясений старуха, водила дочь и зятя по большой квартире, заставленной старинной мебелью, завешанной коврами. Шептала, указывая костяными пальцами:

– Это, Варенька, тоже дорого стоит, могли бы дать и десять буханок хлеба, да я берегла. Теперь много больше дадут. За библиотеку папину институт предлагал много денег, а я не взяла – пусть тебе, Варенька…

А Варя была уже беременна и часто плакала, глядя на мать.

Черт знает зачем вспоминалась полуграмотная старуха с опухшим властным лицом – нянька, которую взял в помощь жене по совету директора завода. Директор говорил, что нянька хоть и дорогая, но опытная. И директор шепотом произнес имена людей, у которых бывала старуха.

Недели две жила у них эта нянька. Пила много чаю, таинственно тихим голосом рассказывала: у каких людей ей приходилось нянчить детей. Как к ней относились, сколько и каких давали подарков. Баранов вскоре спровадил старуху…

Уже засыпая, он улыбался: вспоминал детей – мальчика и девочку. В школе, наверное, говорят товарищам, что их папа поднимает сельское хозяйство. Ему там трудно – повторяют слова матери…

Наконец он засыпал. Но через час-полтора глаза снова открывались. «Как старик сплю», – мелькало в голове. Поднимался, доставал из стола водку, выпивал залпом стакан, нюхал хлеб, жевал листок кислой капусты. Водку покупал не здесь, привозил из Новогорска. Иначе пронесется по деревне:

– Председатель пьянствует! Вишь ли, при народе даже с бригадирами редко выпьет, а сам, запершись, глушит!

Ведь пронеслась молва: Баранов б….н. А из-за чего? Была недолгая связь с одной молодой женщиной, пекарем Настей Порозняковой. Приехала она из Сорокина, где разошлась с мужем. Стала жить с матерью, работать пошла в пекарню. Баранов тогда не столовался ни у кого. Обедал где придется. Зашел как-то с бригадиром в избу Насти, мать ее, Матвеевна, подала гостям щей. Понравилась Баранову чистота в избе, опрятность самой хозяйки – подавала тарелки, не макала пальцы во щи. Стал он ходить к Матвеевне обедать, ужинать. Ужинать приходил поздно, иногда перед полночью. Сбрасывал у порога грязные сапоги, плащ. В одних носках шел к столу. Возбужденный сумасшедшим днем, обжигался горячими щами, нервно дергал плечом, поглядывая на Настю, которая вместо матери хлопотала у печки. Была она румяна, бойка. Проворно работала полными белыми руками. Постоянно улыбалась загадочной улыбкой. Чувствовалось, что она только что из теплой постели… Тот день был дождливый. А вечером обрушилась на деревню гроза с ливнем. После ужина не хотелось ему уходить из чистой комнаты, из тепла в грязь, дождь. Представил свои пустые комнаты, жесткую кровать. Захотелось вдруг немножко уюта, нежной, мягкой женской ласки. И будто угадав чувство председателя, Настя сказала, улыбнувшись:

– Куда вам идти-то в такую слякоть, Алексей Михалыч? Оставайтесь у нас переночевать. Чай никто ведь не ждет в поповской избе?

– А мать где? – спросил он дрогнувшим голосом.

– Нету. Она в Клинцах у тетки Ани. Видать, и заночует у нее.

Она постелила ему на своей кровати, сама легла в соседней комнате. Заснуть он не мог. За стенкой скребся, отчаянно метался ветер, выло в трубе. Он ворочался, курил. Из головы не выходило, что вот совсем недавно в этой кровати лежала молодая, красивая, свободная женщина. Сейчас она лежит за тонкой перегородкой. Должно быть, не спит. О чем она думает? Вдруг Баранов сел, свесил ноги. В дверях стояла Настя.

– Что не спите, Алексей Михалыч? – спросила она тихо. – Вам худо?

Баранов встал, протянул руки.

– Я и то думаю, – сказала она, – вдвоем теплее будет…

Когда забеременела Настя и нельзя уж было скрыть этого, она уехала обратно в Сорокино.

Баранов перестал столоваться у Матвеевны. Думал, о его связи с Настей никто не знает. А не знали, может, только двое: совершенно глухой старик Серебряков да Акиньевна, живущая обособленно от всей деревни. И судили деревенские спокойно: председатель из себя видный мужик. Настя холостая. Что же им оставалось делать?

Но по бригаде расползся слух, будто Баранов до баб страшный охотник, редко какая вдова миновала его. А сколько еще слухов распространилось о нем!

Первые три года колхоз должен выплачивать председателю зарплату – полторы тысячи рублей в месяц, независимо от доходов. Доходы не росли. И Баранов брал только тысячу. Пятьсот рублей оставались в кассе. Вначале деревенские не поверили этому. Но Иваныч подтвердил:

– Да, полтыщи не берет!

И пополз слух, будто у Баранова тесть и теща – важные профессора. Получают уйму денег, девать их им некуда. Жена присылает председателю деньги не переводами, а в конверте.

– Вложит в конверт несколько сотенных и пошлет вместе с письмом, чтоб не забывал ее…

– Дивья такую бабу иметь…

Летом приезжала жена с детьми. После их отъезда заговорили, будто Баранов собирается покинуть деревню. К этому времени он уж купил корову: решил обзавестись хозяйством, жить, как все колхозники. Зашептали: и корову председатель продает.

Однажды к нему в избу пришел зябиловский тракторист, предложил за корову две тысячи рублей. Баранов выпроводил незваного покупателя.

Тракторист сообщил людям:

– Не продает Баран. Говорит: «Я купил за три тыщи, а ты мне две даешь? Не отдам».

Бабы обмозговали новость, решили, что, конечно, продавать дешевле, чем купил, невыгодно. Выгоднее зарезать корову, мясо свезти на базар, шкуру выделать, продать. Такое рассуждение приписали Баранову. Гадали: когда он покинет деревню и каким окажется новый председатель.

– Как же быть? Что делать? Задавал я себе вопросы, – рассуждает Баранов. Мы сидим с ним на берегу озера в кустах. Вечереет. Озеро тихо, гладко. – На Медвежьих полянах трава выбухает такая, что ляжет корова и рогов не видно. А весной скотина голодает. Кормим березовыми ветками. Навел порядок в бухгалтерии, а толку мало. Начали нестись куры, а яиц нету – сами же куры их поедают. Телята пьют молока много, а покуда не выгнали их на пастбище, сорок голов погибло от поноса. И виновных нет! Нет виноватых, черт возьми! Вот в чем штука. Все возмущаются, все кого-то винят, чего-то ждут… Собирал партийные собрания, съезжались те же бригадиры. Каждый поддакивал: да, дело плохо идет, нужно работать лучше. Брали обязательства, а потом столько приводилось причин в оправдание невыполненных обязательств, что разведешь руками, да и все… Веришь, Борис, прочитаю в газете о целине и думаю: почему не поехал туда? Хотелось, видишь ли, поближе к семье быть. А там же работа! Там нужна энергия, воля, желание работать. Там ежедневно видишь плоды своего труда. А здесь…

Побывал он в соседних колхозах, в «Искре» и «Заре». В «Заре» дела еще хуже, чем у него. Председателем там Никовский – копия бригадира Аленкина, только постарше. Сидит, ждет указаний из района. Выпивает понемногу.

– Людей, людей нету, – говорил Никовский, – что без них сделаешь? Которые и есть, работать не хотят…

Сидит, ждет, когда его снимут.

– В следующую посевную меня, пожалуй, тряхнут, да и скорей бы. Пойду механиком…

В «Искре» председатель то ли дурак, то ли негодяй: громадный рост, голос внушительный, на месте не сидит, на всех орет. Бригадиры рапортуют ему в письменной форме, конечно, врут много. По их бумагам он составляет свою сводку, везет ее в район. И там он шумит, требует помощи, дает обещания. Пишет в районную газетку статейки под рубрику «Вести с полей».

– Работаем, работаем, подтягиваемся! – бубнил он Баранову в лицо. – Нюни нам некогда распускать…

А хозяйство искровское должно государству больше, чем восходовское – восемь миллионов рублей. При Баранове завезли трестовские машины удобрения. Свалили их за деревней несколькими кучами. До весны пролежали удобрения, вешние воды унесли их в болото…

Первое время Баранов часто ездил в район. Потом почти перестал ездить туда. Звонили из райкома. Просил своих сказать, что его нет, уехал в бригаду…

Домой уходил рано. Запирался в избе, садился за стол. Вошло в привычку: раскрыть книгу, пробежать несколько строчек и потом думать. В эти минуты он был уже не председатель, не бывший начальник цеха, а просто человек. И думалось легко, свободно. А как хорошо, когда легко, свободно думается! И в это время в мыслях не было никаких желаний, ни постановлений, ни решений, ни указаний. Мысли его тянулись к вязевским, клинцовским, заветовским людям.

Вот живет по соседству с Акиньевной красноносый сгорбленный старик Сидорыч Молочков. Прежде жил. Молочков с внучкой. Внучка вышла замуж, перебралась в Заветы. В избе у старика голо, хоть шаром покати. Зимой и летом спит Сидорыч на печи. С утра до вечера бродит от избы к избе. Там выпьет чаю, там съест тарелку щей. А для Полковника он – любимейший гость: Молочков всю жизнь проработал на лесоразработках, теперь получает пенсию, которую и пропивают. За свою жизнь Молочков повидал множество людей, пережил множество разных случаев. Любит рассказывать. И на деревне слывет очень умным человеком. Заглянет в правление, сядет на лавке и сидит молча, покуда кто-нибудь не спросит о чем-либо. У магазина присядет на порожке и, если тепло, тоже сидит часами, мигая красными веками без ресниц. Деревенские обращаются к нему с различными вопросами.

– Будут ли в нынешнем году грибки, Сидорыч?

– Должны быть. Вот дождик пройдет, и должны быть…

– Сажать картошку или подождать маленько?

– Дня три еще подождать надыть, – отвечает Сидорыч, – землю самый раз парком прохватит.

– Агрономша сказала – сажайте.

– Ну и сажайте, коли сказала…

Агроном – Екатерина Зиновьевна – живет в деревне десятый год. Мужик ушел от нее, оставил с тремя детьми. Четвертого, говорят, заполучила от предшественника Баранова.

Что она делает в хозяйстве? Получает какие-то брошюры, предписания, мешочки с зерном. Пишет глупые, но нужные кому-то отчеты. И что бы ни делала, голова ее занята детишками, своим хозяйством. Посидит, посидит в правлении и бежит в свою избу. Хитрить научилась: скажет, что поехала в Заветы, а сама дома белье стирает. Заговоришь с ней, часто моргает, крутит свои пальцы, хрустя суставами…

В Вязевке есть больница, сельсовет, почта, два магазина, пекарня, клуб, правление. В этих учреждениях городского типа работают вязевские люди. Часть вязевских мужиков устроились в лесничестве. А земля-то требует ухода. Весной-то посеяли, а осенью убирать было некому. Клинцовские, заветовские люди не желают работать на вязевской земле.

– Мы со своей еле управляемся, – говорят они, – а вязевские по часам работают!

– В белых халатиках!

– По часам работают, а сенокос, огороды имеют!

– И пензию опосля получают!

– Но вы же ходите в больницу? – говорит председатель. – В магазине печеный хлеб покупаете?

– А нешто мы не работаем? Мы не по часам работаем!..

…Да, работают… Но откуда же эта бедность, будь она проклята?! А не бедность, так убожество! Возле пилорамы живет Захаров Василь Василич, могучий мужик, инвалид войны. Изба у него крепкая, хозяйство солидное. Два сына его, отслужив в армии, остались в Кедринске. Живет он с двумя дочками, которые часто навещают братьев. Говорят, одна из них, Катька, уже нашла в Кедринске за пять тысяч рублей жениха: для проформы выйдет замуж. Получит паспорт и разведется с мужем. Бедна ли их семья? Нет. Когда банк задержит деньги или не хватает для полного расчета с колхозниками, бухгалтер Иваныч берет взаймы у Захарова по восемь, десять тысяч рублей. А зайди в избу Захарова: темно, обои на стенах облуплены. Кровать хозяина без простыней. Едят все из одной миски…

Глава четырнадцатая

И прожгла однажды Баранова жестокая мысль: не знает он деревню! Живет она лет четыреста, а может, и больше – кто знает? Во всяком случае печи для обжига извести сорокинского заводика существовали уже при Петре Первом. Известь готовили для постройки церквей, монастырей. Сотни лет жила деревня. Пахотной земли мало и сейчас, а тогда, конечно, еще меньше было. Люди разводили скот, драли лыко, собирали грибы, ягоды. Варили деготь, жгли уголь. Зимой везли все это в далекий, тихий монастырский город – в Тихвин. Молились и молятся богу. Молятся по-разному. В Вязевке мирские люди, здесь ходили в церковь, венчались. А в Клинцах, в Заветах – староверы…

Узнал Баранов, что на берегу озера в нынешней школе жил когда-то помещик, которому принадлежала эта нищая и богатая земля. Жили богато в Вязевке только четыре двора. Какие-то Завалиновы, они держали кабаки. Шматковы торговали скотом. Заеловы и Стручковы – лесом… Помнят старики помещика Володина, жившего за Вязевкой у пруда. Ему принадлежали пруд, водяная мельница. Жил Володин в простой избе. На мельнице заправлял делами нанятый мужик, а он шатался по лесу с ружьем, пьянствовал с мужиками. После революции Володин, оставшись без мельницы, бродил пьяным по деревням. Его никто не трогал. И в одну зиму он замерз на дороге.

Кабаки Завалиновых превратились в магазины. У Шматковых забрали табун лошадей. Года два бились мужики с землей – как ее разделить? Здесь поляны близко, да трава плохая. За Могильным хутором клевера хорошие. А к Жигалевским полянам надо через болото пробираться. И не делили землю, косили сообща. Потом делили сено.

Волостной совет размещался в Вязевке. Председателем был некий Пружанов, приехавший из Череповца. Мужики только пожали плечами, когда Пружанов назначил своим помощником девятнадцатилетнего Ефимку Сковородникова, нынешнего Полковника. Отец Ефимки был здоровым мужиком, но хозяйства не имел. Драл лыко, собирал, сушил грибы, снабжал помещика рябчиками, форелью. И вот сын его стал помощником Советской власти!

Трагической оказалась сходка, о которой до сих пор помнят, когда Пружанов, собрав народ, объявил, что бога нет. Религия – это буржуазный пережиток. Церковь закрывается. Иконы в избах надо снять. Для подтверждения отсутствия бога Ефимка нагадил в церкви и было объявлено: церковь превращается в общественный нужник. В ужасе жители разбежались по домам.

Нагадили Пружанов с Ефимкой на бога? Нет! Они нагадили на Советскую власть, на темные головы людей, поколения которых жили куском хлеба, картошкой да религией. Спустя год после этого собрания Пружанов перебрался в уезд, место его занял Ефимка. Баранов пытался представить: что мог натворить тут Сковородников? Но как ни напрягал мозг, путного в голову ничего не приходило.

За короткий срок на вековую темноту обрушились чрезвычайные новости. Убрали царя, которого и помещики считали чуть ли не господом богом. Прогнали помещиков, перед которыми деды и прадеды ломили шапки. Пришла Советская власть – бога нет! Неужто и его тюкнули? А потом поползли слухи о коллективизации. Чего только не шептали друг другу! Избы снесут, построят длинные сараи из железа. Баб, мужиков, девок поселят вместе. Детишки будут общие, хозяйство объединят… В избах ночами горели лампады, бились бабьи поклоны: пронеси, господи!

Перед войной приступили к организации коллективных хозяйств. Каждая деревня – отдельный колхоз. Не желающим вступить в колхоз давали «твердое задание» – отсылали на лесоразработки как саботажников. Уездное начальство говорило, что жить будет лучше. Но почему лучше? Все доводы вязли, тонули в простейших рассуждениях:

– Где ж богачество будет? Петр Скородумов с бабой своей встают до света, работают дотемна. А Зинаидовы продирают глаза к полдню. Своей корове сена наготовить не могут!

Потом пришла война. Всю войну был в Вязевке председателем некий Золотарев, уехавший потом в Ленинград со своей семьей. В эти места немцы не дошли, их задержали у Тихвина. В Клинцах, в Вязевке и в других деревушках одну зиму был расположен госпиталь. Бойцам отдали всю скотину, картошку… Но зачем вспоминать, что принесла война в деревню и что вынесла из нее. Не стало мужиков. Нет скота. Бабы лопатами вскапывали огороды, поля. Голодали. А после войны за одиннадцать лет здесь побывало тринадцать председателей!

– Тринадцать! – шептал Баранов, узнав эту новость, и по-бабьи повторял: – Боже, боже мой!..

Что это? Разврат властей? Вредительство?

– Да одно частное хозяйство, если в нем каждый год менять хозяина, через несколько лет погибнет, зачахнет… Как бы между прочим я расспрашивал о бывшем председателе, – Баранов улыбается слабой улыбкой больного, – из тринадцати в памяти людей остались несколько. Большинство не оставило никакого следа. Был председатель, уехал и все тут…

Помнят деревенские какого-то Зарудного, видимо, он был из хохлов. Высокий, «просто громадный», с коротко остриженной головой и бычьей шеей, Зарудный остался в памяти человеком, обладающим чрезвычайной силой.

– Что твой Зарудный, – говорят теперь на деревне, отличая сильного человека.

Зарудный мог выпить за один присест две бутылки водки. И не пьянел, а только краснел лицом немного. Однажды на мостике провалились сани с сеном. Мимо проезжал Зарудный. Подошел к возу, «…добрался рукой до полоза саней, уперся вот так-то, растопырив ноги, напрягся и вывернул сани».

Баб водил на работу строем. Как рявкнет: «Бабы, смиррр-но!» – во всех избах слышно было.

Помнят Шкапелика Ивана Ивановича, тихого, вежливого человека. Никогда не ругался. Кто попросит у него денег взаймы, если есть, давал, а долг никогда не требовал. Лунатиком жил около года. Ходил всегда пешком. Жил он у Полковника. По вечерам читал книжки, писал что-то. Сидит, сидит над бумагами, закроет глаза и шепчет:

– Да, да… Видимо, я просчитался… ошибка вышла.

– В чем ошибка, Иван Иваныч? – спросит Полковник, надеясь высказать свои какие-то познания, которыми он гордился.

– Это я так… про себя.

Во сне разговаривал, махал руками. Полковничиха побаивалась: вдруг он припадочный?

Шкапелик приобрел невод за свои деньги.

Мужики вначале полазили в озере и забросили рыболовство. Сети куда-то исчезли. Когда Шкапелик уехал, появились сети у Полковника и у заветовского бригадира. И оба некоторое время рассказывали на деревне, как они копили деньги, как покупали сети в городе.

Память о себе оставил Боровиков – при нем проводили электричество, думали, делается это благодаря председателю: он пил с монтерами, выплачивал им деньги, хлопотал насчет проводов. А преемник Боровикова сказал, что тот никакого отношения к электричеству не имел. Занимается этим делом организация «Сельэлектро», у которой есть план. По плану очередь дошла до Вязевского сельсовета…

Побывал здесь даже московский грузин по фамилии Кутубидзев. Он внес в деревню невиданное до тех пор оживление, о котором до сих пор деревенские вспоминают с удовольствием.

После собрания Кутубидзев не раздумывал, где бы ему поселиться. Задал вопрос бухгалтеру Вертечкову, стоявшему рядом с новым хозяином:

– Где тут живет продавщица из магазина?

– Из какого? – ласково осведомился бухгалтер. – У нас их два.

– Из продуктового.

В продуктовом работала жена бухгалтера Раиса. Конечно, в избе Вертечкова нашлась кровать с пухлой периной. Кутубидзев не повторял вариантов своих предшественников, в расспросы, в беседы не ударялся. Предшественников не бранил. Вызвал в кабинет бригадиров, сказал им:

– Вот что, друзья мои. Я честный человек и говорю вам открыто: здешнего сельского хозяйства я плохо знаю. Но освоюсь быстро. Единоличие власти в процессе работы отдаю каждому из вас. Все вопросы решайте сами. Мне будете докладывать в установленные сроки. Смотрите у меня! Партия дала мне задание, кто не выполнит моих предписаний, – он оглядел соколиным взором бригадиров, – тогда узнаете. Я церемониться долго не буду…

Приехал Кутубидзев после уборочной, из-за которой полетел его предшественник. А с первым снегом впервые появилась компания хохлов: все здоровые, мордастые. В новых полушубках, валенки обшиты кожей. Приехали хохлы на своих лесовозах, поселились в избе Молочкова. Нагрудные карманы у них были набиты денежными аккредитивами. У каждого справка: дана правлением колхоза такому-то в том, что ему доверяется заключать договоры с организациями, частными лицами. Производить расчет как наличными, так и по безналичному расчету.

«Восход» продал на корню восемь тысяч кубометров строевого леса. Это по документам. Сколько было вывезено на самом деле, никто не знает. В лесу, в деревне кипела работа. Украинцы не тянули с оплатой, рассчитывались ежедневно.

Работали днем, ночью. Ревели эмтээсовские тракторы. Один трактор с прицепленным к нему громадным треугольником, сколоченным из бревен, патрулировал по маршруту Вязевка – станция Кедринская, расчищал для лесовозов дорогу от снега.

В руках мужиков шелестели червонцы. Раиса чаще ездила в сельпо – полки с вином быстро пустели. Акиньевна сбилась с ног – то и дело среди ночи стучали в дверь:

– Акиньевна, открывай гостиницу!

К апрелю исчез с лица земли Дальний сосновый бор. По документам мачтовые звонкие сосны прошли деловой древесиной третьего сорта по восемьдесят рублей за кубометр. Сколько на самом деле уплатили украинцы, никто не знает. Об этом даже не задумывались люди. Были довольны тем, что получили за повалку, трелевку, погрузку леса.

– Я не то, что другие, – распространялся обросший бородкой Кутубидзев, – вы ничего не получали на трудодень. Я вам заплачу по десять рублей!

После посевной Кутубидзев уехал.

Потом руководил хозяйством некий Сторублевцев. Помнят его из-за звучной фамилии.

Потом какой-то Кириенко. А перед Барановым был Иван Захарыч Стольников, он сейчас работает в Кедринске начальником снабжения СУ-4. При Стольникове и было произведено укрупнение колхоза. Тогда и вошли в «Восход» Клинцы, Ястребовка, Тутошино…

Баранов метался по холодной избе: загадили деревню! Да, да! По документам в колхозе две тысячи гектар пахотной земли, столько же сенокоса. Но где все это? Клинцы скоро обрастут кустарником. Да что земля! Людей искалечили! В тех же Клинцах живет, например, Мотя Раевская: шесть человек детей, старуха-мать живет, не слезая с печи. Завшивела. Ест, что сунут ей на печь. А не сунут, так и так. Дети Мотины не похожи друг на друга. Самая старшая Маруся, ей лет двадцать. Красива, глаза с поволокой. Говорят, она копия Моти, такой же красавицей была Мотя в молодости. Остальные дети мал-мала меньше. Один мальчик краснорыжий, другой черноволосый, с горбатым носом – вылитый Кутубидзев.

– Где насобирала столько, Мотя? – спросил ее Баранов как-то.

Та ответила с улыбочкой, но невесело:

– Под кустами! Одного здесь, другого там!

А сама тощая, морщинистая, глаза неспокойные. И работает неспокойно: ухватится за одно дело, не окончив, бросает начатое, берется за другое. Пошлет бригадир сено грести, бежит и гребет. А дома грязь, с печи тянет вонью: старуха все просит вымыть ее, а времени нет на то у Моти. Да и не обращает внимания на просьбы старухи. Закрутилась баба, замоталась, выскочила из колеи и ошалела. О-о! Какими же дети будут? Маруська ее и три подруги спят и видят во сне город. Уходили работать на известковый заводик, загружали известь в печи. Покуда было тепло, спали в сарае, чтоб не платить за жилье. С холодами перебрались в избу, спали в маленькой комнатушке на кожухах, платили старухе-хозяйке по десять рублей в месяц. Их уволили с завода, живут они дома. На работу палкой не загонишь. Лет пятнадцать люди ничего не получали по трудодням. Пятнадцать лет, день в день работать и ничего не получать за это. Раздать бы всем паспорта, сжечь избы – идите! Идите куда угодно! А самому пулю в лоб и пропади оно все к чертовой матери!

Но вот не выполнили его указания в Ястребовке: не возили навоз на поле, а уехали за сеном, за дровами в лес. И мелькнула жуткая мысль, которую мигом отогнал. Как ребенок, порадовался, что никому не узнать, какие мысли мелькают в голове. А мелькнуло страшное: взять бы человек десять парней с чужой стороны, посадить их на лошадей, дать в руки плетки и пусть ездят, проверяют работу – мигом бы вытянули хозяйство!

Подумалось такое, когда гнал во всю прыть жеребца из Ястребовки, давя челюстями мундштук папироски. В Вязевке придержал жеребца у магазина, пробежал за зеленые двери. Купил две бутылки водки, засохшего сыру. Засветло заперся в избе, сидел пил. Взгляд тянулся к висевшей на стене двустволке. Очень просто… упереть стволы в подбородок, нажать курки. Все исчезнет… Ходил по избе. Постоял у окна. Вглядываясь в сумерки, затряс головой, поморгал. Протер запотевшее от дыхания стекло: где-то что-то горит. На востоке над лесом застыл желтый полушар зарева. Пошатываясь, Баранов спустился по скрипучим порожкам во двор. Стоял, расставив шире ноги, чтобы не качаться, смотрел. Где же горит? По дороге прошел человек, Баранов узнал тракториста Ямочкина.

– Василий, – крикнул он, – что может гореть в той стороне?

Тракторист задержался.

– Это не пожар, Алексей Михалыч, – сказал он. – Это зарево от Кедринска. Там теперь в ночную смену работают…

«Вот оно что… Дня мало. Скоро суток не хватит. У-у, грабитель! – погрозил вдруг председатель кулаком зареву, и у него слезы выступили из глаз, – грабитель! Людей высосал из деревни. Ночь, мрак ему мешает – осветить ночь! Долой мрак! Ему расти надо, набираться сил, потом грабить землю. Да, да! Сотни лет на него работают ученые, изобретают машины. Потом усаживают их вот здесь в лесу, и машины грызут землю. И этот обоснуется, начнет грести громадными ковшами руду, известняк, отправлять в свое вечно голодное механическое чрево. Переварит, бросит своим родителям – еще делайте таких, как я? Еще! Нас мало, делайте нас больше! И мы сожрем все, что накопила земля за миллиарды лет. Мы сами есть результат творчества и грабежа человека, значит, мы должны, призваны грабить землю. А ты, Баранов, ты ласкай ее, оберегай ее. Помни: твоя жизнь – только постоянное творчество, ты лишен права грабить. Ограбив сегодня, завтра будешь сидеть голодным!

А он будет грабить и процветать и гордиться награбленным. Думаешь, он на этом остановится? Нет! Он разрастется, он сотрет с лица земли лес, Вязевку, как стер Кедринку. А потом, отвернувшись от ограбленной земли, начнет грабить воздух, реки, океаны…»

Баранов очнулся на рассвете. Он лежал в сенях, входные двери были закрыты. Чувствуя тошноту, боль в голове, добрался кое-как до кровати. И свалился трупом. Ему снились какие-то громадные ковши с острыми зубьями. Колоссальных размеров гусеницы неведомых экскаваторов, которые полчищами подвигались со всех сторон к деревне. Вдруг они взревели, бросились на избы. Хрустели бревна, ковши рыли ямы, сваливали в них раздавленные избы. Бабы, мужики, детишки стояли поодаль на бугре, они плясали, хлопали в ладоши, обнимали друг друга. Полковник бегал между чудовищными машинами и кричал: «Что? Кого? Вы еще узнаете, кто такой Ефимка Сковородников!»

Потом бабы веселой гурьбой пошли куда-то. Экскаваторы исчезли. Где-то запел женский приятный голос. Кто-то звал Баранова по имени, но он прилег на какую-то прохладную синеватую траву, удивился ее запаху. Ему стало хорошо, покойно, и он уснул. Когда открыл глаза, увидел, что вокруг удивительно светло, чисто. Стоят белые койки. Над ним склонилось лицо женщины, он узнал больничного врача Цейхович. Он понял, что находится в больнице.

– Тихо, тихо. Лежите спокойно. Вы больны.

– Как я попал сюда?

– Вас принесли.

– Когда?

– Пять суток назад.

– Вы шутите?

– Нет, – она покачала головой, – с больными я редко шучу.

– Чем я болен? – спросил он.

– Вы истощены. И у вас небольшое нервное потрясение. Теперь, кажется, все прошло. Только лежите спокойно.

Цейхович вышла. Пожилая сестра Осиповна принесла бульон. Она рассказала: в прошлую субботу он весь день не был в правлении. Захаровна из нижнего этажа стучалась к нему. Старуха решила, что он уехал. Но никто не видел, чтобы он уезжал. Ветеринар Соснин и старик Молочков взломали дверь: он лежал на полу без сознания и с ружьем в руках.

– Отощал ты, Алексей Михалыч, – говорила Осиповна. – Столовался бы у кого… Три раза Моисеевна тебе кровь вливала. Господи, что творится на белом свете!

Через три дня Баранова выпустили на волю.

В деревне было тихо. День был солнечный. Серебрилась мелкая рябь на озере. Голова немного кружилась, его слабо покачивало. Полковничиха выпустила к воде свиней. Сама стояла, подоткнув юбку, держала ладонь над глазами, смотрела куда-то за свинарник. Заметив председателя, проследила за ним, покуда он не скрылся в избе.

В избе было прибрано. Пришла Захаровна, постояла в дверях и сказала:

– Алексей Михалыч, вы бы обедать спустились ко мне… Мне продукты выписали… Я готовить вам буду. Ветеринар так сказал.

– Хорошо, Захаровна. Спасибо!

Вечером навестили бригадиры и пришел ветеринар. Коротко доложили о делах, посидели, переглянулись и ушли.

Вечер провел он за столом. Он писал.

Во всем теле была слабость, да он и не чувствовал своего тела, но мыслилось легко, свободно, и перо торопливо набрасывало мысли на бумагу. На следующий день он опять писал. В те дни он как-то отстранился от дел, посматривал на все со стороны. Деревенских поразила весть, что председатель попал в больницу от истощения. При встрече с ним тихо здоровались, потом удивленно смотрели ему вслед. Делами никто не тревожил.

Писал Баранов о том, что узнал здесь. Получалось что-то вроде историкопсихологического трактата. Написал он о Пружанове и ввел термин пружановщина. О Сковородникове, о тринадцати председателях, о Моте Раевской. Все, что он узнал, осмыслил, надо вылить на бумагу, вынести на всеобщее обсуждение. Говорить об этом в беседах – толку мало. Разговор останется разговором с одним, десятью, с сотней людей. Слова быстро забываются, смысл их может быть неправильно истолкован. К тому же этот вопрос касается не только его хозяйства, а многих. Мгновенно, одним махом решить вопрос нельзя. За год-два можно прорубить тоннель в горах, построить шахту, завод, ГЭС. Разработать карьер и добыть пуды золота, тонны руды, угля. Но вернуть людям любовь к земле, веру в нее, в свой труд – одним махом невозможно. Гадилось постепенно, так же постепенно нужно выправлять положение. Не нужна громкая кампания, писал он, а надо выправлять спокойно, без громких фраз, обещаний. Ибо обещания приводят к тому, что люди привыкли думать: стоит где-то там сказать слово и все появится. А люди ни на кого надеяться не должны, они должны верить только в себя…