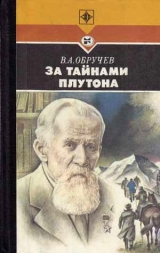

Текст книги "За тайнами Плутона"

Автор книги: Владимир Обручев

Жанр:

Научная фантастика

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

На одном из ночлегов на этом спуске наши извозчики меняли оси у телег. Как это ни странно, но на дорогах в следующей к западу части провинции Шань-си колеи были шире, чем на дорогах, пройденных нами из Пекина; поэтому нужно было раздвигать колеса телег, так как иначе одно колесо ехало бы по выбитой колее дороги, а другое – вне ее, и животным было бы труднее тащить телегу. Это раздвигание колес достигалось переменой осей у телег, и на постоялом дворе мы видели целую коллекцию осей с надписями имен их владельцев. На обратном пути каждый возчик находил свою ось и снова производил смену, которая избавляла от смены экипажей (...).

Из Тай-юань-фу мы выехали вьючным караваном; багаж (...) повезли мулы, я ехал верхом на муле, посредник и Цоктоев – на ослах, а два погонщика при вьюках шли пешком (...).

Благодаря моему китайскому костюму уличная толпа не обращала на меня большого внимания, принимая меня за миссионера, к виду которого китайцы привыкли. Изредка только приходилось слышать произнесенный громко или вполголоса эпитет ян-гуйцзе, то есть заморский черт, как называют европейцев, даже не желая их обругать, а по привычке вместо ян-жен, то есть заморский человек, иностранец. На постоялых дворах любопытные иногда заходили в отведенную мне комнату, наблюдали, как я пью чай, как и чем пишу, но вели себя неназойливо; их особенно удивляло, зачем я собираю камни. О геологии они, конечно, не имели понятия, а при незнании языка объяснять значение ее было невозможно. Поэтому я говорил, что в нашей стране таких сортов камня нет и я собираю их, чтобы посеять дома. Это было им понятно и даже льстило их патриотизму.

Если любопытных набиралось слишком много, Цоктоев их выпроваживал. При наличии в комнате окна, конечно, заклеенного бумагой, в последней скоро оказывалось много дырочек, незаметно проделываемых языком, и через каждую смотрел чей-нибудь глаз (...).

В последний день этого пути дорога ушла из долины речки, превращавшейся в непроходимое ущелье, и сделала крутой перевал через горы, покрытые толщей лесса, в долину Желтой реки (...). Эта могучая река течет здесь почти в ущелье, врезанном в твердые песчаники и сланцы, покрытые лессом. Ввиду быстрого течения она поздно замерзает, и нам предстояла переправа; по реке плыло уже много льда. Переправляют в плоскодонных больших лодках очень грубой работы, напоминающих короткое и широкое корыто с тупым носом и такой же кормой; они сколочены из толстых досок кривые весла привязаны веревками к бортам, руля нет. Мой караван разместился в двух лодках, и перевозчики перевезли нас очень быстро. Правда, что ширина реки здесь всего около 100 м и была еще сужена большими заберегами льда.

За рекой мы попали в очень глухую часть провинции Шень-си, представлявшую плато, покрытое большой толщей лесса и глубоко расчлененное долинами притоков Желтой реки (...).

На перевалах между Желтой рекой к г. Суй-де-чжоу пришлось видеть, как ветер приносит лессовую пыль из пустыни. На северо-западном горизонте появилась серая дымка, и через полчаса она надвинулась на нас и окутала все окрестности при полном безветрии. Она была так густа, что недалекие вершины были еле видны, а более далекие совсем скрылись; солнце потускнело и стало чуть красноватым, а небо – серо-голубым в зените и серым на горизонте. Вскоре с северо-запада начался ветер, который сначала дул порывами, затем все сильнее и сильнее и бушевал всю ночь до рассвета. Таким образом туча тонкой пыли двигалась впереди ветра, который, очевидно, нес ее из больших песков Ордоса. Такое же движение пыли впереди ветра я наблюдал еще не раз в Китае и затем в Джунгарии, и оно показывает, каким способом мелкая пыль выносится из пустынь в окружающие степи, где оседает и наращивает толщу лесса, представляющую накопление подобной же пыли пустыни за минувшие многие тысячелетия.

Толща лесса слагает в этой части провинции Шаньси верхние 3/4 – 4/5 склонов долин и достигает от 80 до 100 м мощности (...).

В Су-чжоу я остановился за городом в доме бельгийца на китайской службе Сплингерда, чтобы организовать поездку в глубь Нань-шаня (...).

Родом бельгиец и по профессии каменщик, он попал в Китай в шестидесятых годах вместе с первыми бельгийскими миссионерами в качестве слуги; затем перешел в прусское посольство в Пекине, выучился говорить по-китайски и сопровождал в качестве переводчика немецкого исследователя Рихтгофена во всех его путешествиях по Китаю. Это дало ему большое знакомство с разными частями государства, а в сношениях с китайскими властями и с населением он обнаружил свои дипломатические способности.

Рихтгофен был очень доволен им и рекомендовал его европейским торговым домам, в качестве агента которых он несколько лет скупал шерсть и кожи в Монголии, продавал хлопчатобумажные товары и приобрел репутацию честного и одаренного человека. Ли-хун-чжан, генерал-губернатор провинции Чжили и крупный сановник при дворе богдыхана, которого называли китайским Бисмарком, обратил внимание на Сплингерда и помог ему получить должность таможенного чиновника в г. Су-чжоу, где ему поручался также разбор тяжб между китайцами, монголами и тюрками. Таким образом бельгийский каменщик сделался китайским мандарином, заведовал также городской оспопрививочной станцией и считался городским хирургом, так как у миссионеров научился более простым операциям. Он женился на китаянке, воспитаннице миссионеров, и имел с ней трех сыновей и семь дочерей. Среди китайского населения он имел прекрасную репутацию справедливого и бескорыстного чиновника (...).

Сплингерд однажды захотел угостить меня настоящим китайским обедом. Конечно, отдаленность Су-чжоу от моря не позволила подать полный ассортимент блюд, характеризующих китайский парадный стол; акульи плавники, трепанги и креветки отсутствовали, но остальное было соблюдено. В приемной хозяина мы уселись в кресла за квадратный стол, и слуги из ресторана, поставившего обед, начали подавать кушанья. Сначала подали чай. Китайцы пьют его из чашек без ручки вроде небольших полоскательных с крышкой, имеющей сбоку вырезку, так что можно пить, не снимая крышку; чай пьют без сахара, слабый и душистый. Пока мы пили небольшими глотками, на стол поставили десятка два блюдечек с разными закусками: разнообразные пикули, ломтики редьки, ветчины, утиные лапки (собственно плавательные перепонки), кусочки мяса с уксусом и красным перцем, бобовая мазь и соленые яйца – все это было нарезано маленькими кусочками, чтобы можно было захватывать палочками, которые китайцы употребляют вместо вилок. Наиболее странные для европейца были: бобовая мазь из сои, коричневого цвета, кисло-соленого вкуса, напоминающего старый сыр; соленые яйца, у которых желток был бурого цвета, а белок – синего, чуть просвечивающий. Их варят в соленой воде, обмазывают известью и закапывают на два года в землю; они слегка пахнут аммиаком и не представляют ничего привлекательного, но китайцам нравятся. Обедающие брали своими палочками любые закуски из общих блюдечек. Хлеб в виде вареных на пару булочек, нарезанных тонкими ломтиками, был также подан.

Затем закуски убрали и подали каждому в тех же чайных чашках, но без крышек, суп из ласточкиных гнезд – обязательное кушанье на парадном обеде. Эти гнезда морские ласточки вьют, как говорят, из водорослей, на труднодоступных береговых скалах; они ценятся на вес серебра; суп представлял почти бесцветную солоноватую жидкость, в которой плавают несколько волокон, по виду и вкусу похожих на визигу. Китайцы уверяют, что этот суп полезен для сохранения силы молодости. К супу подали небольшие фарфоровые ложки вроде совочков.

После этого супа по этикету следовало подать второй суп с акульими плавниками и трепангами, но хозяин извинился: в Су-чжоу их достать не удалось.

Затем подали жареного поросенка: на блюдечке, поставленном перед каждым из гостей, мясо было нарезано мелкими кусочками и все покрыто румяной, хрустящей кожей. В качестве приправы были кусочки каких-то черных грибов, древесных, как пояснил мне учитель.

Третье блюдо состояло из стружек соленой морской рыбы, а в виде приправы – вареные молодые ростки бамбука, на вкус напоминавшие спаржу.

Четвертое блюдо представляло поджаренные в масле ломтики свежих огурцов и вареную редиску. Последняя в вареном виде, облитая сухарями, поджаренными в масле, в большом ходу у китайцев и на вкус похожа на цветную капусту.

Далее следовала сильно разваренная курица с приправой из зеленых листьев китайской капусты, которая не завивает круглые кочаны, как наша, а растет длинным столбиком из толстых листьев.

Седьмое блюдо состояло из жареных пирожков с различной начинкой – из ягод джигды, сушеных абрикосов, арбузных очищенных косточек, грецких орехов.

Во время обеда пили китайскую водку, выгоняемую из проса; она плохо очищена, пахнет сивухой, но очень крепкая. Ее наливают горячей из маленьких чайников, стоящих на огне, в крошечные чашки, вмещающие один глоток.

Десерт состоял из китайского печенья – мелких пирожных или конфет разного фасона, но почти одного вкуса, так как в их состав входит плохо очищенный сахарный песок, приготовляемый из сахарного тростника. К десерту подали рисовое вино – желтое, слегка мутное, но вкусное питье.

Последним блюдом по обычаю был отварной рис: каждому гостю по целой чашке; его также нужно было есть палочками. Но в этом случае чашку подносят к губам и палочками только подталкивают крупинки риса в рот.

В Кяхте мне говорили, что последним блюдом китайского обеда являются остатки всех предшествующих блюд, которые сваливаются в сосуд, похожий на наш самовар, но без крана, разогреваются и в этом же сосуде подаются на стол. Сплингерд пояснил, что в глубине Китая такое блюдо мало кому известно, тогда как вареный рис для дополнения всего остального обязателен.

Особенностью китайского обеда является также то, что время от времени гостям подают салфетку или просто тряпку, смоченную в горячей воде; ею обтирают лицо, что действительно освежает человека.

Закончив обед, мы закурили. Мандарин и учитель курили китайские водяные трубки вроде восточного кальяна, но с маленьким резервуаром, который держат в руке, и с порцией табака на 2 – 3 затяжки. Табак для них готовится особенным образом; он красно-коричневого цвета и смешан с какой-то солью, поддерживающей слегка влажное состояние в сухом климате. Я курил голландскую трубку и табак из Манчжурии, подаренные мне миссионерами в Сяо-чао.

Мне показали также игру, которой китайцы развлекаются во время обеда. Она состоит в том, что двое играющих одновременно показывают известное число пальцев на поднятой руке или обеих руках и одновременно произносят фразу, в состав которой входит это число, в виде какого-нибудь любезного пожелания, например:

– Четыре времени года богатеть (желаю)!

– Семь здоровых сыновей иметь!

– Пять добродетелей украшать (вас)!

Эти фразы выкрикиваются во всю глотку одновременно, причем оба смотрят друг другу на руки, и тот, кто раньше произнесет фразу, заключающую число, равное сумме показанных обоими, пальцев, считается выигравшим, а проигравший должен выпить чашечку вина. При этой игре входят в такой азарт и так кричат, что со стороны можно подумать, что идет ожесточенный спор, который кончится дракой.

После обеда любезный хозяин устроил нам другое развлечение, показав бой сверчков – очень распространенную в Китае забаву. Он пригласил двух обладателей сверчков из своих знакомых купцов. На стол поставили большую чашку с ровным дном и отвесными боками, которая и представляла арену боя. В эту чашку выпустили сначала одного сверчка, потом другого. Сверчки одного пола относятся враждебно друг к другу и, заметив врага, немедленно вступают в бой; схватывая друг друга челюстями, они дерутся до тех пор, пока один не обратится в бегство или не будет выброшен из чашки. Владельцы сверчков и зрители держат пари и, говорят, проигрывают целые состояния. Сверчков ловят особыми приборами и содержат в чашке с крышкой, в которой имеется глиняный домик – жилище, одно блюдечко для риса и другое для воды. Руками их не трогают, а ловят в трещинах и щелях домов и пересаживают колпачком из проволочной сетки в чашку. Цена сверчка не менее рубля, а хороших бойцов значительно дороже.

Сравнительно с кровавыми боями быков и петухов, которыми развлекаются в Европе, бои сверчков, конечно, представляет невинную забаву и соответствуют миролюбивым наклонностям китайцев (...).

К концу мая благодаря существенной помощи Сплингерда мой караван для путешествия в глубь горной системы Нань-шаня был организован: куплены верблюды для багажа, докуплены лошади, заготовлены сухари и дзамба, и найден проводник (...).

Я знал по опыту, что геологу работать, сидя на верблюде, трудно; чтобы слезть, нужно уложить верблюда на брюхо и повторить ту же операцию, чтобы влезть на него; все это требует времени и задерживает работу. Кроме того, ехать на верблюде утомительно, тем более догонять караван рысью; не всякий верблюд любит бежать и всякий очень трясет. На верблюда не надевают узды; его ведут на поводке, привязанном к палочке, пропущенной через прокол в носовой перегородке. Нужно уметь управлять верблюдом посредством этого поводка. Кроме того, верблюд неохотно отстает от каравана, а при посадке иной плюет жвачкой и ревет. Верблюды, хорошо обученные для верховой езды, смирные, быстрые и непугливые, попадаются не так часто.

Как вьючное животное верблюд имеет много достоинств. Он гораздо сильнее лошади и несет от 8 до 12, самый сильный до 15 пудов (то есть 128 – 190 и до 240 кг). Он довольствуется таким подножным кормом, который растет почти в каждой пустыне, но который лошадь не станет есть, в виде полыни, колючки, хармыка и других кустарников. Он может обойтись 3 – 4 дня без водопоя, пьет даже солоноватую воду. Его широкие лапы меньше вязнут в сыпучих песках, чем копыта лошадей. Он хорошо переносит и сильную жару, и морозы. Его легче вьючить, чем лошадь, так как он ложится при навьючивании на землю. Он идет спокойным размеренным шагом со скоростью 4 км в час.

Конечно, верблюд имеет и недостатки. Он не любит сырости, дождя; это типичное животное сухого континентального климата начинает болеть при продолжительной дождливой погоде, например, в горах. В начале лета он линяет, теряет всю шерсть, и его голую кожу легко поранить при неумелой вьючке. В это время он также слабеет, и поэтому первые 2 месяца лета, пока не подрастет шерсть, верблюдам дают отдых.

На каменных осыпях в горах, на щебневой почве пустынь верблюд протирает подошвы до крови, и ему приходится пришивать к ним заплатки или делать башмаки. На голом льду и на грязи верблюд скользит. Через глубокий брод, когда вода доходит до брюха, он идет очень неохотно. Верблюд пуглив; заяц, выскочивший внезапно из-под куста, может вызвать переполох и расстройство целого каравана; порвав поводки, верблюды разбегутся в разные стороны, роняя на бегу вьюки. Иной верблюд упрям и неохотно ложится под вьючку, ревет и оплевывает людей жвачкой. Ускорить ход верблюжьего каравана невозможно, скорым шагом верблюд не идет, а на рыси трясет, расстраивает вьюки и набивает спину.

Но сравнительно с его достоинствами эти недостатки не так велики, и для пустынь и степей Монголии верблюд (...) является лучшим вьючным животным (...).

Я предполагал пройти из Су-чжоу прямо на юг к верховьям р. Бухаин-гол, пересекая все цепи Нань-шаня, затем объехать оз. Куку-нор и на обратном пути сделать второе пересечение цепей на пути из г. Синина в Гань-чжоу. Такой маршрут давал возможность изучить наиболее высокую и неизвестную среднюю часть Нань-шаня (...).

У озера Курлык-нор был расположен один из административных центров Цайдама – ставка монгольского князя Курлык-бейсе, которого посещал и Пржевальский для получения проводников и покупки животных и провианта. Я также возлагал на князя большие надежды: нужно было (...) найти проводников на Бухаин-гол или хотя бы до оз. Куку-нор и купить масла и дзамбы (поджаренной ячменной муки), заменяющей монголам хлеб. Цоктоев поехал к юртам монголов и узнал, что ставка князя расположена на восточном берегу озера, но сам князь находится еще дальше на восток (...).

На следующее утро к нам приехали два монгола в парадных китайских шляпах с красными кистями и заявили, что они посланы князем встретить "русского чиновника" и провести его в ставку вокруг озера, в прибрежных болотах которого эти посланцы сами чуть не увязли ночью, судя по черной грязи, покрывшей ноги и грудь их лошадей и забрызгавшей их одежду. Это обстоятельство едва ли доказывало знание дороги этими посланцами, присланными проводить нас, но можно было надеяться, что они по крайней мере не поведут по той дороге, на которой сами вязли так глубоко (...).

Только к полудню следующего дня мы добрались до лагеря князя, вблизи которого нас встретили другие посланцы в парадных шляпах и указали нам удобное место для стоянки возле болотистого луга с ключевой водой недалеко от лагеря, палатки и пестрые флаги которого ясно выделялись на зеленом фоне луга, усеянного пасущимися лошадьми (...).

Князю на вид можно было дать около сорока лет; прямой нос и мало выдающиеся скулы его бритого лица, а также прямой разрез глаз говорили, что он не монгольской крови. В правом ухе висела громадная серебряная серьга с кораллами и бирюзой, такая же подвеска к ней спускалась до плеча (...).

Князь пригласил нас сесть на коврик, разостланный на земле (...). Против нас, слева от князя, присели на корточки или на колени адъютанты и приближенные, все в красных халатах и парадных шляпах, ближе всех к князю старый жирный лама с седой бородой, обрамлявшей добродушное лицо. Моя беседа с князем велась так: я говорил, глядя на князя, по-русски; мой переводчик Цоктоев переводил по-монгольски вполголоса сидевшему возле него адъютанту, который громко докладывал князю; тем же порядком передавались и слова князя. После обычных приветствий, предложения табакерки и расспросов о здоровье и благополучном путешествии я поблагодарил князя за внимание, выраженное присылкой людей, знавших дорогу к лагерю, а затем просил дать мне проводника к Куку-нору.

Князь ответил, конечно, что путь туда идет по владениям разбойников-тангутов, что монголы в одиночку туда не ездят, так что одного проводника он дать не может. Он добавил, что, если мы все-таки рискнем идти туда, он поручиться за нашу жизнь не может (...). Поэтому он советует нам вернуться назад, но если я буду настаивать на своем намерении, то он, желая помочь русскому гостю, может дать мне надежный конвой, конечно, за вознаграждение, чтобы проводить через страну тангутов. Я возразил, что не имею с собой средств, чтобы платить жалованье большому конвою, и потому прошу назначить двух или трех человек, не больше. Я заметил, что до сих пор тангуты не нападали на иностранных путешественников и что в крайнем случае у меня есть оружие для защиты, так что конвой нужен не мне, а проводнику для его безопасности на обратном пути.

Князь обещал подумать и дать ответ на следующий день, на чем аудиенция и кончилась (...).

На следующее утро ко мне пришли два адъютанта князя в красных халатах и парадных шляпах, один с розовым, другой с синим шариком. Они поднесли мне (...) маленькую глиняную бутылку с молочной водкой и сообщили, что князь, обсудив мою просьбу, решил оказать мне содействие и назначает проводниками двух надежных людей из его войска, хорошо вооруженных (фитильными ружьями и старыми саблями)...

Изложив это, посланцы попросили показать им то оружие, которое позволяет мне не бояться страшных тангутов. Осмотрев берданку, двустволку и револьверы, монголы пришли в восторг от быстроты заряжания и разряжения и согласились, что одной берданкой можно обратить в бегство целую шайку, а револьверами отбить ночное нападение. Немало удивления вызвал и бинокль. Увидев на столике чернильницу и бумагу, они спросили, нет ли у меня лишней белой бумаги, пустых бутылок, банок и жестянок. Кое-что нашлось, и монголы были в восторге от этих ценных для них подарков. Для князя в ответ на его подарки я передал им записную книжку с карандашом и перочинный ножик, и посланцы уехали вполне довольные.

Но вскоре один из них вернулся и передал приглашение князя приехать к нему пить чай и просьбу послать ему на показ свое оружие. Я послал Цоктоева с берданкой и револьвером в лагерь, где происходила в это время стрельба, так что он мог показать князю стрельбу из этого оружия; я сам поехал уже под вечер, захватив бинокль, фотоаппарат и сочинение Пржевальского с описанием его третьего путешествия по Центральной Азии, в котором были изображены цайдамские монголы и животные (...).

В противоположность вчерашней торжественной аудиенции князь принял нас запросто (...).

Передо мной сейчас же поставили скамеечку, подали чашку с чаем, придвинули блюдо с лепешками и кадушку со сметаной, а наследник по знаку князя собственноручно насыпал мне в чай горсть мелких китайских сухарей из корзинки, стоявшей на троне возле князя, как большое лакомство, которым угощают только особенно почетных гостей. Соблазнившись сметаной, которой я не видел с тех пор, как оставил русские пределы, я тщетно искал глазами среди кадушек, горшков и бутылей какой-либо инструмент вроде ложки и наконец решился зачерпывать сметану краем лепешки прямо из кадушки.

Во время чаепития князь выразил свое удовольствие по поводу нашего знакомства и заметил, что мы хорошие люди, обходительные (...).

Далее князь похвалил берданку, которая все время лежала возле него. Он сказал, что, если бы у него был хоть десяток таких ружей, ни один тангут не смел бы показаться в Цайдаме. Револьверы также понравились ему, и он просил продать один из них, но цена в десять лан (21 рубль), которую я спросил, показалась ему слишком высокой. Он, может быть, надеялся на подарок. Двустволка не произвела особого впечатления, князь отдавал предпочтение дальнобойному оружию. Бинокль вызвал большое удивление. Желая взглянуть через него вдаль, князь что-то крикнул, толпа, заслонявшая вход в палатку, опустилась на колени, и он мог любоваться видом на далекие горы через головы своих воинов. Все предметы князь после осмотра передавал адъютантам, и они переходили из рук в руки, затем все вернулось ко мне в целости, кроме пустой гильзы из двустволки, которую кто-то припрятал, вероятно, чтобы сделать из нее диковинную табакерку. Князь руководил осмотром, объясняя через адъютантов, как заряжается оружие, с которой стороны нужно смотреть в бинокль (...).

Затем я показал князю сочинение Пржевальского. Перелистывая его, князь мало обращал внимания на видовые картинки, но подолгу останавливался на изображениях различных народностей и животных. Он сейчас же узнал своих друзей хара-тангутов и отпустил по их адресу несколько комплиментов. Он узнал также своего соседа по Цайдаму, князя Дзун-засака, изображенного с четырьмя приближенными. Чтобы дать возможность взглянуть на наиболее интересные картинки всем присутствующим, князь поднимал книгу над своей головой, поворачивая ее во все стороны и объясняя, что изображено, например: бамбарчи (медведь), оронго (антилопа-оронго), куку-яман (горный козел), сарлык (домашний як), и вся толпа повторяла разными голосами: батабарчи, оронго, куку-яман, сарлык с возгласами изумления (...).

Вернувшись в свою палатку и отвешивая вечером серебро для уплаты князю за проводников и за обмен уставшего верблюда на двух лошадей, я пришел к печальному выводу, что остается слишком мало серебра для дальнейшего пути по Нань-шаню (...).

На следующее утро опять пришли гости: один из адъютантов со старшим сыном князя, ламой и еще какими-то родственниками. Они поднесли мне опять молочную водку, но в большой глиняной бутыли и хорошего качества и привели двух хороших лошадей в обмен на верблюда (...). Родственники князя выразили желание получить белой бумаги, пустые банки, бутылки и жестянки (от консервов). Кое-что я мог еще уделить им и отправил также князю подарки в виде куска мыла, фунта стеариновых свечей и дорожной чернильницы с пером (...).

После обеда меня посетил старший лама с добродушным лицом, присутствовавший на аудиенции. Он поднес мне хадак и фунта два масла в бараньей брюшине и в качестве княжеского врача просил уступить ему некоторые лекарства, именно слабительные, глазные и от "задержания крови".

Первые я мог дать ему в виде касторового масла, английской соли и борной кислоты, но лекарства "от задержания крови" у меня, конечно, не было. Заметив в моей аптечке клистирную трубку, лама спросил о ее назначении, которое ему так понравилось, что он просил уступить этот прибор. К сожалению, он был у меня единственный. Лама посоветовал мне привезти в следующий раз в Цайдам несколько штук, обещая им хороший сбыт. Он спрашивал также, почему я не иду в Лхассу, и предлагал дать туда проводника ламу, который будто бы сумеет провести меня в этот священный город буддистов, недоступный для европейцев. Возможно, что дружба с ламами и получение рекомендательных писем и проводников из монастыря в монастырь могли представлять в то время единственный способ проникнуть в Лхассу, что не удалось ни Пржевальскому, ни Рокгиллю, ни принцу Орлеанскому, а позже и и Свену Гедину (...).

Наконец письмо написано, к нему приложена печать князя в нескольких местах, и, сопровождаемые добрыми пожеланиями адъютантов, мы выехали за черту лагеря в унылую степь, уходящую на восток, за горизонт между двумя цепями скалистых гор, в которых живут тангуты. Благополучно ли пройдем мы через их кочевья?

(...) Перед Дулан-китом дорога свернула в горы по узкой долине р. Дулан-гол, где мы вскоре остановились возле кумирни, так как должны были получить новых проводников. Цоктоев и старые проводники отправились в кумирню, но местный начальник, тоже вроде князька, был в отлучке, и проводников назначил гэгэн, глава маленького монастыря (...).

Мне давно уже хотелось видеть буддийское богослужение. Под вечер, когда из кумирни донеслись звуки барабанов и труб, возвещавших начало вечерней службы, я отправился туда вместе с Цоктоевым. К зданию кумирни примыкали дворики, окруженные глинобитными стенами, вмещавшие юрты и фанзы лам и нескольких монгольских семейств. Проходы между двориками были загрязнены золой и всякими отбросами; кое-где зияли ямы, из которых была добыта глина для построек, так что ходить здесь ночью было небезопасно. В некоторых двориках теснились овцы и козы, пригнанные с пастбищ для вечернего доения, которым и занялись монголки. Блеяние этих животных и лай собак аккомпанировали музыке, доносившейся из храма. Во дворе перед фасадом последнего дымились два больших котла на открытом очаге; это варился ужин (...).

Старший лама встретил нас в этом дворе и повел в храм. Последний получал скудное освещение из небольшого купола, поддерживаемого четырьмя ярко раскрашенными деревянными колоннами. В левой половине на длинной веревке висели большие и маленькие старые, выцветшие и свежие хадаки, напоминая мелкое белье, вывешенное для просушки. На стенах виднелись нарисованные на тканях изображения разных божеств, перед которыми на скамеечках дымились жертвенные свечи. В промежутке между колоннами на красных плоских подушках, в два ряда, лицами друг к другу, сидели ламы в красных и желтых халатах, бившие в литавры или дувшие в длинные, сажени в полторы, жестяные трубы. В глубине храма на возвышении вроде трона, также красного цвета, сидел мальчик лет десяти, гэгэн кумирни, то есть перевоплощение Будды, в красном одеянии, но с босыми ногами, как у лам. Перед ним на троне виден был металлический сосуд и какой-то предмет, закрытый белым покрывалом. Гэгэн сидел неподвижно, подобно восковой фигуре, с опущенными веками глаз, и только по временам можно было заметить, как его веки чуть поднимались и черные глаза из-под длинных ресниц бросали любопытный взгляд в ту сторону, где находился я. Перед каждым из лам стояла скамеечка, а рядом с их подушками войлочные сапоги, снятые ими перед службой. Кроме труб и барабанов, я заметил также колокольчики, бубенчики и большие раковины, участвовавшие в духовном концерте, а против гэгэна, замыкая проход между обоими рядами лам, сидели на корточках четыре послушника у больших барабанов, в которые они по временам ударяли кожаными шарами на бамбуковых палках, вызывая звуки, похожие на отдаленный гром. Вперемежку с громкой музыкой ламы тянули однообразный напев молитв, сопровождая его встряхиванием колокольчиков и бубенчиков; звуки труб и барабанов внезапно и резко врывались в это пение.

Меня усадили на коврик у стены в правой половине храма, позади молившихся лам, поставили возле меня скамеечку, и старший лама собственноручно налил мне монгольского чаю в чашку и положил кусочек масла, взятый из красного ящичка; масло оказалось настолько прогоркшим, что я с трудом проглотил чашку и попросил вторую без этой прибавки. К чаю подали сухие лепешки, похожие на еврейскую пресную пасхальную мацу, а после чаю лама поднес мне в качестве особого угощения тарелочку с кучкой дзамбы, украшенной ломтиками овечьего сыра и сушеными фруктами. В отличие от угощения у князя Курлыка-бейсе, характерного отсутствием всяких приборов для еды, здесь были поданы китайские костяные палочки и маленькая костяная лопаточка. Лама, сидевший на корточках возле меня, играл роль любезного хозяина, угощавшего гостя.

Богослужение и музыка продолжались без перерыва, и маленький храм наполнялся молящимися, которые, впрочем, больше интересовались уголком, где я сидел, чем молитвами, оглядываясь и перешептываясь друг с другом. Один только гэгэн сидел неподвижно, словно восковая фигура, на своем троне; его губы иногда шевелились то медленнее, то быстрее; иногда он протягивал руку, брал небольшой тамбурин, обвешенный маленькими металлическими шариками на длинных нитях, и встряхивал его, но мелодичные звуки шариков совершенно заглушались громкой музыкой.

Нужно пояснить, почему ребенок может играть главную роль в буддийском богослужении. Гэгэн – это перевоплощение Будды, и каждый монастырь желает иметь его, так как он привлекает молящихся; гэгэн не умирает, а только меняет свою внешнюю оболочку. После смерти гэгэна совет лам выискивает по разным приметам, в какого ребенка должна была переселиться душа покойного, и депутация лам отправляется отыскивать этого новорожденного гэгэна иногда очень далеко от монастыря. Его находят, привозят и воспитывают для его будущей роли перевоплощенца. В большинстве случаев гэгэн играет роль послушного орудия в руках хитрых и властолюбивых лам, которые через него оказывали более сильное влияние на население Монголии и Тибета, чем светские князья.