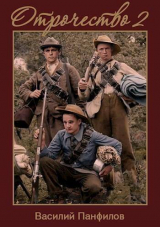

Текст книги "Отрочество 2 (СИ)"

Автор книги: Василий Панфилов

Жанр:

Альтернативная история

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Василий Панфилов

Отрочество 2

Пролог

– Здравствуйте, Сергей Алекс… – начал было Трепов, зайдя в кабинет, и тут взгляд Московского обер-полицмейстера прикипел к знакомой папке из красной кожи с золотым тиснением, – … верой и правдой, Ваше Высочество… Императорское…

Он рванул ворот мундира, ставшего внезапно тесным, и залепетал в своё оправдание какие-то совершеннейшие нелепицы, пристойные разве что мелкому чиновнику, выслужившемуся из поповичей, и пойманному на взятке самым подлым образом. Полицмейстер и сам понимал неуместную отвратность своих слов, но не находил сил остановиться.

– Ваше… отслужу, Ваше Императорское Высочество! Верой и правой всю жизнь, как отчичи с дедичами… бес попутал… лукавый…

Сергей Александрович неспешно курил тонкую пахитоску, наблюдая за былым любимцем и фаворитом взглядом энтомолога, узревшего интересного жучка. Взгляд этот, полный задумчивого интереса к будущему экспонату коллекции незадолго до уморения эфиром, был страшнее любого разноса.

«– Мене, текел, фарес[i]» – дурным мотыльком билось в черепной коробке Московского обер-полицмейстера.

– … верой и правдой, Ваше Императорское Высочество, – вытянулся Трепов, не обращая внимания на тягучую боль в груди, – не корысти ради…

Несколько минут спустя он вышел из кабинета на ватных, подгибающихся ногах, постаревший разом на десяток лет.

– Мне бы воды, голубчик – прошамкал Дмитрий Фёдорович обезвоженным ртом, просительно повернув голову к секретарю Великого Князя.

Секретарь, красивый молодой человек, затянутый в мундир от лучшего портного, сидящий на нём, как лайковая перчатка, ожёг полицмейстера брезгливым взглядом, и лишь скривил красивые полные губы, оторвавшись на миг от полировки безупречных ногтей. Еле уловимое движение подбородком в сторону графина…

… и Дмитрий Фёдорович, собрав остатки гордости и самоуважения, вышел из приёмной. Стараясь не глядеть ни на кого из опасения встретить ещё раз эту брезгливость, он сел в экипаж, погрузившись в нерадостные мысли.

«– Чортов мальчишка, – простонал он мысленно, – а так ведь всё хорошо начиналось, так славно! Полномочия, фонды, доверие… не оправдал. А ещё – папочка, название которой несколько…

Трепов застонал сквозь зубы. Вот что? Что заставило его собственноручно (!) подписать её, как „Дело о повешенном Императоре“!?

Тонкий английский юмор, вот только у нас не Англия, а самодержавие! И нет бы после исправить начертанное, но положение фаворита Великого Князя казалось незыблемым. Этакая лёгкая фронда человека, которому дозволено больше прочих. Как это сейчас не к месту…»

В управлении Дмитрий Фёдорович заперся в кабинете, распахнул окно, и жадно вдохнув полной грудью холодный воздух, провалился в обтянутое тонкой кожей кресло, распластавшись выброшенной на берег Чёрного моря медузой. Боль в груди не проходила, а в голове снова и снова эти унизительные минуты. Жалкие попытки оправдания перед Великим Князем, брезгливый взгляд секретаря, этого надушенного лощёного юнца…

Обер-полицмейстер резко пресёк свои мысли, принявшие вовсе уж не верноподданническое направление. Он потёр виски в попытке прогнать начинающуюся мигрень и бесконечные сцены, где раз за разом… но попытка оказалась неудачной.

В открытое окно влетела поздняя осенняя муха, вяло жужжа и бестолково тыкаясь в прозрачное стекло. Прекратив попытки, она направилась вглубь кабинета, хозяин которого следил за полётом насекомого с болезненным любопытством.

Встряхнув головой, отчего мигрень отозвалась басовитым ударом колокола, уверенно поселившись в костях черепа, Трепов нашарил в ящике стола кокаинницу, и втянул ноздрями щедрую понюшку. Сугубо для стимуляции мыслительного процесса!

Головная боль отпустила, отступила тревожность. Подумав, Дмитрий Фёдорович сделал ещё одну понюшку, и в голове стало совсем легко и кристально ясно.

Отдав несколько распоряжений, он сел в кресло, и…

– … разрыв сердца, – констатировал медик, стараясь не косится на открытую кокаинницу, – на почве переутомления.

Распоряжения, отданные обер-полицмейстером, пусть даже и ныне покойным, обязательны к исполнению. В меру своей компетентности и служебного рвения, чиновники Департамента МВД начали свою работу.

Одни – не раздумывая и не пытаясь ухватить мысленно саму суть задания, выполняя приказ с точностью до запятой. Другие – с инициативой, способной в период междувластия как вознести на самый верх, так и низринуть в пропасть. Третьи просто замерли, не торопясь исполнять приказ и прикрывая бездеятельность бюрократией.

Винтики Государственной Карательной Машины начали свою работу, сдвинув с места надсадно чадящий механизм, слепо завертевшийся на месте. Бюрократический Молох затоптался на месте, поводя невидящими глазами и трясясь в эпилептическом припадке из-за противоречивых действий отдельных винтиков.

Не понимая происходящего и остро чувствуя отсутствие Вожака в седле, Молох яростно ревел пастями распоряжений, постановлений, служебных инструкций и полномочий. Химера МВД не понимала, что происходит, но отчаянно пыталась быть полезной своим создателям.

[i] «Мене, мене, текел, упарсин» (מְנֵא מְנֵא תְּקֵלוּפַרְסִין) – по-арамейски означает буквально «мина, мина, шекель и полмины» (меры веса), в церковнославянских текстах «мене, текел, фарес» – согласно библейскому преданию – слова, начертанные на стене таинственной рукой во время пира вавилонского царя Валтасара незадолго до падения Вавилона от рук Дария Мидийского.

Перевод словесной формулы может звучать и так: «Исчислен, исчислен, взвешен, разделен». Их Даниил растолоковал следующим образом: Бог исчислил (осмыслил) значимость царства и положил ему конец, взвешен и найден очень легким (незначительным) и сам Валтасар.

Глава 1

Падаю в облака лицом вниз, раскинув руки крестом и не сдерживая восторженного длинного вопля. Несколько бесконечных, восхитительных секунд туманного безвременья, я пробиваю их, и передо мной – Земля во всём великолепии!

Облепленный каплями влаги, срывающейся вверх, я наслаждаюсь каждой секундой свободного падения и потрясающим видом. Наркотики? Алкоголь?? Секс?!

Небо! Иссиня-синее вечное небо, и я в нём, несущийся к Земле метеором. Бесконечные секунды единения с миром и собой. Секунды, когда ты понимаешь так много о себе и о жизни. Вот они, моменты просветления! Йога, медитации, молитвы… всё тлен по сравнению с полётом.

Рву за кольцо, хлопок, и меня дёргает вверх, раскрывается крыло параплана, которое ощущается продолжением собственного тела. Огромное тканевое крыло за спиной распахиваются во всю ширь. Ощущаю себя ангелом, спускающимся с Небес на грешную, но такую прекрасную Землю.

Бесконечные минуты управляемого парения, и этот необыкновенный вид на поля, леса, ленточки дорог и ниточки мостов, а вдали скорее угадывается, чем виднеется Бордо. Ни одна передача, ни одна камера мира не передаст этого чуда в полной мере. Только так, шагнув с Небес.

Вертя головой с закреплённой камерой, не забываю и о стропах параплана. Сделав несколько кругов, приземляюсь неподалёку от условленного места, и начинаю собирать крыло.

Напоследок я ещё раз оглядываюсь на строения аэродрома, последний взгляд в Небо…

… и я клянусь себе, что когда-нибудь оно станет моим – полностью и безоговорочно. Пока – крыло параплана, потом придёт черёд и уроков пилотирования. А потом, может быть не очень скоро…

– … Небо будет нашим! – говорю я вслух, садясь на постели. В голове угасают обрывки сна, в памяти остаётся только вид Земли с высоты, да тоска по Небу. И твёрдая уверенность, что я – смогу!

– Сорбонна, университет Париж-юг, факультет механики и автоматизации! Я могу! Смогу…

Сжимаю яростно кулаки, убеждая сам себя… пока глухо. Тренированный ещё в прошлой жизни мозг… или сознание? Не знаю… Я не вспоминаю науки, к сожалению – просто легче даётся. А ещё память, в которой занозой сидит, что однажды – было!

Встав с постели, прошёл босыми ногами по дешёвому гостиничному ковру, вытертому ступнями тысяч и тысяч постояльцев, остановившись у окна, на котором ещё виднелись следы ночного дождя. Раздёрнув плотные шторы, бездумно глядел несколько минут с высоты третьего этажа на улицы Нижнего Новгорода, потихонечку просыпаясь.

Посетив клозет, приоткрыл форточку, и в номер ворвался свежий воздух, принеся с собой звуки и запахи улицы. Грохот тележных колёс по булыжной мостовой, цоканье копыт, шорканье дворницкой метлы, окрики разносчиков и свист городового. Городская симфония как есть.

Продышавшись, начал неспешно суставную гимнастику, пробуждая и прогревая организм. Затем повторил комплекс более энергично, и как завершение разминки – бой с тенью, с упором на технику, а не резкость.

Разогревшись окончательно и порозовев, сделал два десятка берпи, и встал на руки, касаясь стены босыми ногами. И – р-раз… голова коснулась ковра, руки начали выпрямляться. И… – два…

Часом позже, закончив упражняться в калистенике[i], влез под душ, подставив лицо упругим струям воды. Ополоснувшись, сделал воду почти кипятковой, на грани нетерпёжки, а потом ледяной. И снова, снова… Вылез бодрый и голодный, так што даже и не шибко вкусный гостиничный завтрак встречен был моим желудком «на ура».

За минувшее лето я как следует прочувствовал профессию репортёра, объездив с десяток городов по поручению редакции. Интересно, но…

… уверенно могу сказать, что это не профессия мой мечты. К сожалению. Есть толика таланта… да, именно толика, я не люблю обманываться, раздувая собственную мнимую значимость.

Статьи мои интересны скорее новизной и необычностью подачи, чем блистательной журналистикой. Перехватят, скопируют стиль, и што останется? Умение перескочить через забор, пробраться в охраняемое… куда-то-там, да на равных говорить с мутными личностями? Полезные навыки, и как довесок к репортёрству вполне значимы, но и не более, чем довесок.

В чистом виде я состоялся разве что как фельетонист и карикатурист, што как бы и здорово для четырнадцатилетнего парня, но всё же не верх карьерных мечтаний.

За спиной моей виднеются доброжелательные тени дяди Гиляя, Чехова, Посникова и других гигантов. Такой себе удачливый сорняк, выросший под сенью могучих деревьев.

Возможно, я слишком критичен к себе, да и если рассуждать здраво – на добротный средний уровень мастерства я таки вышел. Нужно только совершенствоваться, оттачивать навыки…

… но особо не хочется. Не моё. Получается, и буду стараться ради самоуважения, но не моё. Альтернативы же – нет, ну или возможно – я её не вижу.

С некоторой снисходительностью меня воспринимают как репортёра, подразумевая тени за спиной. Я – продолжение дяди Гиля и прочих Настоящих. Половинчатая эмансипация, проклятый возраст!

Пока в профессии, я взрослый. Почти. Шаг в сторону, и просто – странноватый подросток. Заработанные деньги и связи в расчёт берутся, но… возраст.

Репортёрские корочки будто добавляют мне года этак два-три в глазах собеседника. Много больше дают, чем серьёзные не по годам глаза, высокий для моих лет рост и неплохой разворот плеч.

Меня где-то там признали серьёзные и уважаемые люди, и пока это признание есть, со мной можно разговаривать всерьёз. Почти.

Мало кто способен говорить, отринув условности указанных в документах годков, без ноток снисходительности – настоящей или вынужденной, принятой под давлением общества. Есть оглядочка, есть…

Наверное, именно поэтому я так легко сошёлся с жидами, у которых под налётом цивилизованности остался прочный фундамент ветхозаветности. А потом, в Палестине – с арабами, друзами, курдами. У народов сих в подкорке прописаны другие параметры взрослости. Не возраст, а умение зарабатывать, содержать семью, сражаться.

После Палестины особенно тяжко такое принимать. В тех диких местах честнее всё, и даже европейцы смотрят не на бумаги, а на человека. А здесь душно. Как плитой могильной придавили, и дышится через силу затхлым воздухом.

Встряхнувшись, выбросил из головы упаднические мысли, да и пошёл собираться. Грех жаловаться-то, Егор Кузьмич! Три годочка тому думал, што б пожрать, да не шибко тухлово, а ныне – эвона, ремесло репортёрское не для тебя! Зажралси!

Хучь ково из Сенцово спроси, так не глядя поменяется со мной, и рад-радёхонек будет, Богу молиться до конца живота своево. Жрать сытно да вкусно, спать мягко, одеваться по-господски, уважение от обчества иметь, да не думать о дне завтрашнем, аки птахи небесные. И счётец в банке такой, што и детям на не думать останется, даже и не один! А? Не щастье ли?!

А тут – мысли упаднические! Скушно, душно, уважения не хватает.

Ничево, Егор Кузьмич, ничево… Живы будем, не помрём, а там – на тебе университеты Сорбонские, и Небо… Небо будет нашим!

* * *

Сойдя на Ярославском вокзале, сходу выглядываю носильщика, завертев полтину в поднятых над головой пальцах.

– Куды изволите велеть, сударь? – материализовался рядышком степенный носильщик в чистом холщовом фартуке, при окладистой бороде, и как полагается на столь ответственной должности – тверёзый.

Не успев ничего сказать, замечаю троицу полицейских, возглавляемую ажно цельным участковым приставом[ii], и понимаю – за мной. С учётом немалого чина пристава с самой што ни на есть канцелярской бледной рожей, всё очень серьёзно.

– Егор Панкратов? – торжествующе произносит запыханный пристав, явно пренебрегающий в последние годы любыми видами физической нагрузки.

Помощник околоточного надзирателя[iii] и городовой старшего оклада[iv], пребывающие при нём, держат верноподданнически-дуболомные выражения широких лиц. Сугубо в рамках инструкций.

– Егор Кузьмич Панкратов, – поправляю его снисходительно, отчего на лице полицейского пробегает нескрываемое раздражение[v], а в глазах фельдфебеля, вот ей-ей – смешинка мелькнула!

– С кем имею… – пауза, и ярко выраженная игра интонациями и лицом, – честь?

На лице запыханного пристава катнулись желваки, и выражение из торжествующего стало болезненно-задумчивым. Фельдфебель же, не поменяв верноподданного выражения лица, и не сменив положение членов ни на миллиметр, ухитрился показать, што он прикомандирован при сём… с кем честь имеют. Но отдельно!

«– Высокие отношения!» – мелькает в подсознании.

На лице носильщика тоскливая досада от потерянного времени, и неизбежной почти свидетельской нудоты. Я ему даже немного сочувствую… но себе больше.

В пролетке меня стискивают с боков едва не вываливающиеся унтер с фельдфебелем, што значит – я опасен и склонен к побегу. Фыркаю нервно… да, знать бы сейчас – за что именно арест, что инкриминируют?

Может – ерунда, какую дельный адвокат развалит прямо в участке, а может, и серьёзно всё. Гляжу задумчиво на сидящего напротив пристава, да примеряюсь этак… и чево он потеет-то?

* * *

– … всю Палестину пешочком, – токовал Евграф в избе у старосты, наливая утробу самонастоящим чаем, да вприкуску с сахарком, – всю земелюшку святую.

– Вот этими вот самыми ноженьками, – вытянул он ноги в истоптанных, многократно зашитых ботинках из-под лавки, и полюбовался на них, шевеля носами обуви, – к каждой святыне приложился, да не по разу единому.

– Погодь, – остановил ево староста, – што за земляк-то?

– Ась? – паломник заморгал растерянно, непонимающе глядя на мужика, – Земляк-то? Да Егорка! Важный стал, барин как есть! Если б не окликнул, так и не узнал бы!

– Охти… – старостиха осела квашнёй, едва нащупав руками лавку, и подтянув туда дебелый зад, – а мы-то…

– Погодь, – повторил мигом вспотевший староста, обтирая полившийся со лба пот рукавом, не глядя на подготовленное для чаепития полотенце, – ты тово… этово… не попутал? Егорка? Подпасок придурошный? Который фотографии…

– Охти, – повторил староста вслед за супружницей, – а мы-то… В люди вышел, значица. Фотографии-то, из Москвы ишшо… охти!

– Вышел! – закивал головой Евграф, щурясь умильно, – к самому патриарху вхож. И миня, значица, по-свойски в монастырь ночевать пристроил, к монасям грецким, дай ему Бог здоровьичка!

Паломник широко закрестился, и снова начал бесконечный и бессвязный разговор о Палестине, Сирии, посещении святых мест в Константинополе и своих ноженьках, истоптавших всю земельку.

– Так это, – начала разговор старостиха, – получается, што он и школу нам? А мы-то…

– Дык… выходит, што и так, – мужик запотел ещё больше, растерявшись окончательно.

– Тятя, – наморщив лоб, подал голос старший из сынов, допущенный до серьёзной беседы, – так может, написать ему? Письмецо?

– У-у… – промычал староста, зажевав бороду, и глядя вперёд невидящими глазами человека, с размаху сиганувшего в ямину с говном.

– Я так думаю, – продолжил ковать железо старостёнок, – што за спрос не бьют, и если это он наш…

Он замялся, но всё-таки выговорил, выплёвывая слова:

– … благодетель, то… А, тять?

[i]Система тренировок с весом собственного тела.

[ii] Участковый пристав полиции соответствовал коллежскому секретарю, или же в переводе на армейские чины – штабс-капитану и штабс-ротмистру, лейтенанту флота или казачьему подъесаулу.

[iii] Фельдфебель.

[iv] Старший унтер-офицер.

[v] ГГ не произносит положенного в таких случаях «с вашего позволения», а это – на грани хамства.

Глава 2

– Имя, фамилие, прозванье? – скучным голосом интересуется полицейский писарь у стоящего передо мной побродяжки в пахучих завшивленных лохмотьях и опорках на босу ногу.

– Ась? – тот заморгал красными глазками с воспалёнными опухшими веками без ресниц, пока до его пропитово мозга пробирались слова служителя.

– Так ето… Пантелеймон, в честь святителя, – собрался наконец с мыслями мой духовитый сосед, – а фамилия нет, да и откуда? Из простых мы, вашество. Из тех ворот, што и весь народ, хе-хе! Толька шта я из тех, што настеж с самово малолетству как распахнулися, так никогда щеколды и не имали, хе-хе!

– Прозванье, – повторил писарь равнодушно, не поднимая аккуратно стриженой головы, щедро смазанной бриолином.

– Ето… так когда выпить зовут, на любое откликнусь, хе-хе-хе! – смешок дребезжащий, будто в баранье блеянье вплёлся перезвон сделанного детишками колокольчика из треснутой жести.

– Прозванье, – повторил писарь, поведя глазами на сторону. Городовой, стоявший в сторонке, сделал шаг, и с равнодушным выражением кирпичного цвета лица, всадил пудовый кулак в бок бродяжке. Кхекнув, тот начал было заваливаться, скривившись, но могучая рука дебелого служителя порядка подхватила за засаленный ворот, вздёрнув наверх.

– Так бы и сразу… х-хе… по-людски, – просипел побродяжка, держась за пострадавший бок, – Жжонкой люди кличут, а когда и Опитым, на всё отзываюсь. Пью, стал быть, всё што горит, к-ха!

– Имя, фамилие, прозванье, – писарь подымает на меня равнодушные выцветшие глаза с красноватыми прожилками.

– Панкратов Егор Кузьмич, мещанин города Трубчевска, што в Орловской губернии.

– Прозванье? – не поднимая головы.

– Нет, или я о них не знаю, – вру, и полицейские знают, што я вру, но облегчать им задачу не собираюсь.

Усадив меня на стуле и грозно шевельнув усами для острастки, городовой встаёт чуть в стороне, делая вид свирепый и не пущательный.

– На фотоаппарат… – певуче просит полицейский фотограф, – не моргать, сидеть смирно. Та-ак… снято! Теперь стоя фотографию.

Послушно встаю к ростомеру, после чего следуют фотографии – в шляпе и без. А сидя почему-то одна, без шляпы.

– Пять футов, два дюйма[i], – диктует служитель писарю, прикрывая зевоту рукой.

Бертильонаж[ii], с прикосновениями нечистых пальцев к голове и лицу, замер аршином размаха членов.

– На тумбу пжалте, – тыкает пальцем-сосиской городовой в нужную сторону, обдав меня выхлопом копчёностей и водки, и я заступаю одной ногой на тумбу, изображая циркового слона, пока меряют мой размер обуви. Отпечатки пальцев, а точнее даже – ладоней. Прижать к пропитанной чернилами губке, прижать к бумаге… Служитель надавливает сверху на ладони, дабы отпечатки вышли возможно более чёткие. Ему откровенно скушно, казённая деловитость человека, навидавшегося всего и вся, не удивить ничем. Зево-ок…

Поданная тряпка, смоченная в пахнущей скипидаром жидкости, помогает решить вопрос с чернилами на руках, и вежливо-равнодушные полицейские сопровождают меня в камеру. Широкий коридор, щедро выкрашенный шаровой краской, обитые железом массивные двери с маленькими окошечками, забранными решёткой. Лязганье замков и беззлобный – для порядка – толчок в спину, и снова лязг засова, в этот раз за спиной.

Камера довольно-таки просторная, и неожиданно светлая. Напротив входа большое, давно не мытое окно под самым потолком, забранное частым переплётом и защищенное толстыми прутьями в клеточку. От двери до окна с обоих сторон широкие нары в один этаж, у самой двери параша без запаха – што значит, недавно вынесенная и отмытая. С другой стороны от двери – умывальник, ведро с чистой водой и эмалированная кружка – одна на всех.

А вообще – пахнет, и крепенько, несмотря на ощутимый сквозняк от окна. Немытыми телами, больными зубами и желудками, нестиранной давно одеждой и перегаром, вонючими босыми ногами и сохнущими на решётке портянками. Запах трущоб и нищеты. Запах Российской Империи.

– А хто ето такой в моём красивом пинджаке нарисовался? – радостно оскалился гнилыми зубами опухший от беспрестанного пьянства здоровенный детина с длинными сальными волосами, свободно лежащими на жирных плечах. Привстав, он развёл руки…

– Никшни, утырок! – пинок в поясницу опухлому, и тот, сделав несколько коротеньких шажочков, ушибается о соседние нары. А пинатель, улыбаясь искренне и дружески, уже соскакивает, протягивая мне руку.

– Здаров, Конёк!

– Здаров, Котяра!

Чуть вздёрнутая бровь, и ближайшие постояльцы спешно отодвигаются, освобождая место. Намётанным взглядом вижу, што самые серьёзные щуки в этом пруду – мы с Котярой. Прочие – вовсе уж шушера мелкая, даром што арестов за каждым, как блох на худой собаке.

Усаживаюсь, не чинясь, смирившись внутренне с неизбежными вошками-блошками. А куда деваться?

– Дык пошутил же, – бубнит тихохонько забившийся в угол детина, потирая поясницу, – так-то я смирён! Хто же знал…

– Никшни! – прилетает ему лёгонький, такой себе воспитательный тычок в бок, – Щитай, заново родился! Конёк, ён…

Привычно абстрагируюсь от тихого шипенья в паре метров от меня. Личность моя на Хитровке по неведомой для меня причине легендировалась, обросла странноватыми слухами и стала совершенно самостоятельным явлением. Такие байки иногда слышу об самом себе, што глаза сами пучатся.

– Херота какая-то, – повернувшись спиной к прочим, отвечаю одними губами на немой вопрос друга, – не успел с поезда сойти, как прямо на вокзале арестовали. Без объяснений – за што, собственно.

– Однако! – на грани слышимости, но эмоциональный посыл такой, што чуть не литаврами гремит. Чуть сощурившись, Котяра погружается в размышления, поглаживая подбородок с редкой юношеской щетинкой.

– Не, – произносит он наконец, – в душе не ебу… Ах ты ж… политика, ебёна мать! Ну точно, она!

– Ага…

Загрузившись основательно, обдумываю слова Котяры. А похоже ведь на правду, мать его ети! А это очень серьёзно, и очень для меня опасно.

В голову полезла вовсе уж чернота и пессимизм, што мне никак не нужно.

– Сам-то каким ветром в здешние Палестины?

– А… – Котяра поскучнел, – наладили на переговоры меж нашими и вашими об небольшой, но интересной панаме, а там кипеж с поножовщиной.

– Порезал ково?

– А… так! – он дёрнул плечами, не желая углубляться в подробности, ну да я не настаиваю. Захочет выговориться, так и да, а на нет и спроса нет.

Сбив щелчком наглово таракана, взобравшевося на ногу, начал рассказывать о палестинских приключениях, щедро разбавляя быть байками на восточный лад. Поскольку дела эти ни разочка не тайные, то говорю в полный голос за ради развлечения обчества.

– Живут же люди, – воспользовавшись паузой в рассказе, мечтательно проговорил тщедушный молоденький фабричный, заметённый в участок за очередную драчку после запоя.

– А тебе кто мешает? – резонно заметил Котяра, – Дети мал-мала дома сидят, аль старушка-мать плачет у окна, сыночку своево дожидаючись?

– Скажешь тоже, – робко улыбнулся фабричный, – я из приютских, кто ж мине ждёт?

– Тем более, – хмыкнул Котяра.

– Ага, – фабричный нахмурился и явно задумался, кусая тонкие воспалённые губы мелкими острыми зубами, – так значица, тёплышко?

– Вся зима – как наш сентябрь, – подтвердил я.

– Ага, – повторил паренёк, и замолк, жадно прислушиваясь к моим рассказам, покусывая губы и грызя костяшки пальцев.

Залязгала дверь, и на пороге появился рослый полицейский унтер, за которым в коридоре маячил мордатый ефрейтор с лицом, не искажённым самомалейшими признаками интеллекта.

– Панкратов Егор, на выход!

– … а может, и действительно? – услышал я, выходя, – за-ради чево корячусь, если можно просто – как птаха небесная, по южным краям?

Давешний коллежский секретарь рассматривал меня с нарочито равнодушным видом, постукивая карандашом по столу и надувая щёки. В углу кабинета разместился вытянувшийся в струнку зверообразный городовой низшего оклада – из новичков, судя по излишней манекенности и пученью глаз в мою сторону.

– Ну-с… – полицейский офицер вперил в меня рыбий взгляд, приподняв правую бровь, – будем говорить?

– Говорите, – снисходительно разрешил я, перекинув ногу на ногу, и рыбеглазый надул щёки, сдерживая гнев. Выпустив воздух, он откинулся на спинку скрипнувшего под ним стула.

– Н-да… – постукиванье карандаша, – упорствуем? Запираемся?

Он полез в ящики письменного стола и замешкался.

«– Не родной, – выдало тотчас напрягшееся подсознание, – не родной кабинет!»

Мысленно отметил это как нечто важное. Пока не понимаю, но подсознательно жду подвоха.

– Панкратов Егор… Кузьмич, – вытащив папку, начал он зачитывать, – он же Конёк, Шломо, Два Процента…

– Происхождение этих прозвищ не расскажите? – осведомился он многозначительно, вперив в меня суровый взгляд. Улыбаюсь ему безмятежно, хотя внутри далеко не… сильно не…

– Итак… – он отложил бумаги, поставил руки на стол и сцепил кисти, опёршись о них подбородком. Короткая игра в молчанку, и полицейский поменял метод.

– Что же вы, голубчик? Напрасно, напрасно… – он нацепил пенсне с простыми стёклышками, и стал похож на земского врача или учителя, под которых, очевидно, и решил мимикрировать, – полиция, голубчик, призвана оберегать покой граждан!

Сделав интересующийся вид, услышал прямо-таки воркованье голубя перед голубкой, и…

… – лишнево не наговорили, и слава Богу, – флегматично сказал пожилой Иосиф Филиппович, грузно усаживаясь в пролётку напротив меня, – дразнить полицию не следует, но помалкивать, покуда не приедет адвокат – тактика самая правильная.

– Владимир Алексеевич спохватился? – поинтересовался я.

– Да-с… – заулыбался адвокат, – есть, знаете ли…

Покосившись на извозчика, он замолк, и молчал так до самой редакции.

– Слава Богу! – обнял меня дядя Гиляй, крепко притиснув к животу, – Мне когда сказали, што тебя полиция арестовала прямо на вокзале, я места себе…

– … вошки, – запоздало пискнул я.

– А? Пустое, – отмахнулся опекун, обнимая ещё раз, – Всё равно в баню с дороги, там и поговорим.

В Сандунах взяли семейный нумер для спокойного разговора, и после помывки, в перерывах между заходами в парную, я с подробностями рассказывал об аресте. Владимир Алексеевич, знающий в лицо едва ли не всех полицейских Москвы, только хмурился, мрачнел, да дёргал себя за усы.

– Дела, – наконец сказал он тягуче, и замолк.

– Это по закону у нас тишь, гладь и Божья благодать, – отдуваясь после выпитого залпом квасу, сказал закутавшийся в простыню Иосиф Филиппович, погрузившись в воспоминания, – Сравнить ежели с Британией, так мёд и мед – по законам ежели. Смертная казнь – событие такое себе редкое, што… Ну, не по пальцам, но десятки в год.

– А вспомнить ежели, што у нас есть и репрессии внесудебные, то на Британию с её жестокостями уже и не шибко покиваешь, – продолжил он после мрачной паузы, – Для репрессий политических никаких законодательных основ у нас и нетути. А репрессии есть.

– Сплошная натяжка законов на начальственное хотение, – закончил за него дядя Гиляй, помрачневший и будто бы даже постаревший, – самодержавное.

Вспомнились мне рассказы деревенских о том, как с артиллерией подавляют даже и не бунты, а просто волнения крестьянские. Как берут в штыки деревни, не оставляя в живых никого. Как стреляют, вешают… без суда, даже упрощённого, неправедного, военно-полевого.

И никакой потом статистики, никаких циферок в отчётах. Просто – умиротворение. Подавили волнение.

Вспомнилось… и до озноба, до скрипа зубов, до…

… ненавижу!

[i] 157–158 см.

[ii] Бертильонаж – метод антропометрического описания преступника – придумал в 1883 году французский полицейский эксперт Альфонс Бертильон, а в 1889 году его методика была внедрена и в российской полиции.