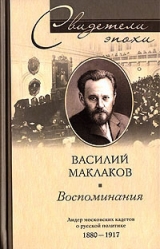

Текст книги "Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике. 1880–1917"

Автор книги: Василий Маклаков

Жанры:

История

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Хочу добавить один штрих к обрисовке фигуры А. Гуковского. Когда я был уже филологом и работал у профессора Виноградова, я получил письмо от Гуковского. Выпущенный из Шлиссельбургской крепости, где в припадке душевного расстройства он выбросился из окна и разбился, он жил где-то в провинции. В это время я был занят одним предприятием, в котором участвовал и Виноградов. Кружок студентов затеял издательство. Пользуясь отсутствием конвенции об авторском праве, мы задумали выпускать переводы политических и исторических классиков по грошовой цене. Все работали даром: переводы оплачивались пятью рублями за лист. Мы могли выпускать книги за четвертак. Виноградов руководил этим делом. В числе намеченных переводов была книга Токвиля «L’ancien règime». [13]13

«Старый порядок» (фр.).

[Закрыть]Но сколько ни представляли Виноградову образчиков перевода, он их браковал. Переводить Токвиля было трудно и было стыдно выпустить плохой перевод такого стилиста, как он. Получив письмо от Гуковского, который прекрасно владел пером (он сочинял все студенческие прокламации), я предложил ему неудававшийся перевод. Он согласился и скоро прислал две главы на просмотр. Они привели в восторг Виноградова; перевод был не только лучше других, но хорош абсолютно. Мы послали ему деньги и ждали дальнейших глав. Неожиданно я получил второе письмо от Гуковского. Переводя Токвиля, он нашел, что это сочинение отсталое и что распространять его вредно, поэтому он от перевода отказывается и полученные деньги возвращает назад. Не помню его аргументов. Виноградов сам ему отвечал, настойчиво доказывая, почему сочинение Токвиля полезно. Я же от себя добавлял, что он нас подводит и что его трудно сейчас заменить. Он в своем письме подробно объяснил, почему доводы Виноградова его не убедили; но так как подводить он нас не хотел, то перевод он все-таки кончит. Но, не желая быть прикосновенным к сомнительному делу, он отказывался от получения какой бы то ни было награды за труд.

Если события 1887 года только поверхностно затронули русскую жизнь, то в моем личном развитии они провели неизгладимую грань. Они впервые познакомили меня с той средой, которую я раньше не знал и от которой меня охраняли; и не только с ней познакомили, но, по курьезному недоразумению, я в ней сразу был признан своим и мог в самом центре ее наблюдать. Это сближение с другими людьми мне прежде всего самому себе показало, насколько, несмотря на мои аттестаты и успехи в науках, я был отсталым. Однажды для решения какого-то несогласия спросили моего мнения, считаю ли я Лассаля «теоретиком» или «практиком»? Мне было стыдно признаться, что я почти не знал, кто такой и что такое Лассаль. Чтобы себя не осрамить, мне пришлось поневоле

С ученым видом знатока

Хранить молчанье в важном споре.

А в другой раз речь зашла о желательности чем-то отметить дату 19 февраля, а я не сразу сообразил, чем она замечательна. Не говорю уже о книгах и журнальных статьях, на которых другие воспитывались и которых я не читал и не знал. Эти пробелы было не трудно пополнить. Помню это счастливое время, когда, по советам и указаниям новых старших друзей, я знакомился с этой элементарной, но все еще модной литературой по политическим и историческим вопросам и не переставая досадовал, сколько было в гимназии потеряно зря драгоценного времени. Но книги, беседы, споры, на которых я часто присутствовал, быстро поставили меня в курс этих вопросов.

Гораздо важнее было другое. Мало было оказаться «в курсе» вопросов. Надо было выбирать и решать. Та новая среда, в которую тогда я вошел, уже давно для себя решала вопросы, которых я себе до сих пор и не ставил, размышляла об «общем благе», о несправедливом устройстве современного общества, о своей вине перед теми, кто в нем был обижен. На наше недавнее прошлое многие из нее смотрели не теми глазами, что в моем прежнем кругу. Реформы 60-х годов им не казались драгоценным растением, которое нужно только беречь и выращивать. Даже в самую творческую, героическую эпоху самодержавия многие считали эти реформы слишком трусливыми. Не так ли судил даже Герцен в своей полемике против Чичерина? В позднейшее время пошли еще дальше. Ю. Мартов акт 19 февраля 1861 года называл уже «великим грабежом крестьянской земли для помещика» (Мартов Ю. Записки социал-демократа. Ч. I. С. 331). На почве подобного понимания событий этого времени выросло не только сопротивление продолжению и «увенчанию» Великих Реформ (Лорис-Меликов для революционеров был предметом сначала осмеяния, а потом покушения), но народилась и та роковая идея «цареубийства», которую с самопожертвованием и героизмом стали осуществлять фанатики-народовольцы. Подобная тактика исходила из веры, что свержение привычной исторической власти вызовет народную Революцию, которая сумеет сразу построить новый и лучший социальный и политический строй. Я сам видел близких к народовольцам людей, которые думали, будто только случайность, арест Желябова и А. Михайлова, помешали в марте 1881 года Великой Революции разразиться тогда же. От таких надежд приходилось теперь отказаться. Для «Революции» русский народ оказался ни материально, ни духовно не готовым. Своей деятельностью и особенно своим успехом народовольцы в нем подготовили только «реакцию». Самая мысль после 1861 года сразу поднять весь народ против «Царя» показала непонимание его психологии. Организация народовольцев, без поддержки в народе, была легко раздавлена простой «полицейской» техникой. Из этого теперь приходилось делать выводы и искать для борьбы с «побеждавшей» реакцией новых путей. Одни, наследники деятелей 60-х годов, по-прежнему верили в возможность «сберечь и развивать» начала того нового строя, которые были даны в 60-е годы и были постепенно усвоены жизнью. Сюда относились и судебные учреждения, и земские установления; они могли укреплять в России «законность», защищать «права человека», развивать и распространять просвещение, подымать народное благосостояние. Делать это стало, конечно, гораздо труднее теперь, чем тогда, когда за этим стояло и сочувствие, и содействие власти; но добиваться этого, и особенно отстаивать то, что уже было дано, защищать его от «разрушения» все же оставалось возможным. Это делали и судебные деятели, борясь законными средствами против нового, внушаемого им сверху в судах направления, и земцы в борьбе с губернаторами, и либеральные профессора при новом уставе; это особенно делала легальная пресса, поскольку ей это было возможно.

Но как раньше, так и в это время были и более нетерпеливые люди, которые не могли удовлетвориться подобною осторожной тактикой и хотели добиться «сразу», «всего». Они были по взглядам и по темпераменту наследниками народовольцев, но все-таки уже научились из жизни, что прежняя тактика, кроме разгрома, ни к чему не приводит. Надо было поэтому сначала создавать себе поддержку и опору в народе, в наиболее многочисленных и обиженных классах его.

Народу, который остался равнодушным к борьбе за Учредительное собрание против самодержавия, нужно было указывать на других более понятных, доступных ему и близких «врагов». Среди революционеров по этому вопросу мнения расходились: одни видели подходящие революционные элементы в крестьянстве, которое можно было поднимать на помещиков из-за его жажды к земле, другие среди промышленных рабочих, которых угнетали хозяева предприятий и на которых держался весь капиталистический строй. Отсюда вышли две главные революционные партии. Царя, еще не утратившего обаяния «Освободителя», можно было в глазах народа превращать в пристрастного защитника «помещиков» и «фабрикантов» и тем его авторитет подрывать. Но такой план должен был быть рассчитан надолго. Пока же нужно было не «действовать», а только накапливать силы. Вместо «штурма», вести подкопную борьбу в исключительно трудных условиях для наступающих; надо было быть осторожным, скрываться, чтобы преждевременно не обнаружить себя; те, кто занимался подобной работой среди крестьянства или среди рабочего мира, естественно, не могли своего серьезного дела компрометировать ради участия в интеллигентских студенческих демонстрациях, как могли делать те, кто «политикой» не занимался. Этим, может быть, объясняется тот аполитичный характер студенческих беспорядков этого года, который успокоил и обрадовал власть. Это не означало, что сами студенты были довольны общим политическим положением; но на них отражался упадок этого времени. Убежденные люди, способные собою для общего дела пожертвовать, принуждены были пока скрываться в подполье и только там вести свою работу. Их время еще не настало.

Но можно ли по человечеству удивляться, что, ведя с большой опасностью для себя такую работу, они с недовольством и недоверием смотрели на либеральных, легальных деятелей, упрекали их за умеренность, постепенность, готовность к компромиссам с врагом, подозревали их в способности изменить и предать? В этом относительно многих была не только вопиющая несправедливость, но и услуга, которую революционеры этим оказывали общим врагам, то есть настоящей реакции.

С этими настроениями я стал встречаться тогда, и надо было среди них выбирать. Всем своим прошлым, вероятно, и темпераментом я был связан с людьми либерального направления. Но мне приходилось тогда встречаться и с их идейными критиками, людьми, преданными революционному делу. Из мемуарной литературы об этой эпохе (Чернов и Мартов) я увидел потом, как много из них были тогда хорошо со мною знакомы. Но в свою политическую работу они меня не посвящали; я был не их лагеря. Говорить об этом чужим могли только «болтуны или провокаторы». Эти категории были друг на друга похожи; только провокаторы были искуснее. Мне запомнился такой эпизод. Один из подобных пропагандистов вздумал меня или переводить в свою «веру», или просто зондировать; и он завел со мной разговор, что я мог бы быть полезен России (лесть никогда не мешает), а в разговоре заявил не допускающим возражений тоном: «Ведь вы, конечно, социалист?» Меня задело это претенциозное «конечно»; я ответил, что многое в экономической доктрине социализма я признаю. Он внушительно пояснил, что социализм не экономическая доктрина, а политическое учение и даже система морали. Маркс в «Капитале» на все дал ответ. Этим суждением он мне интереса к себе не внушил. Чтобы от него отвязаться, я ответил, что я не социалист, а держусь взглядов Л. Толстого. Он тогда с разочарованием меня оставил в покое; но так как в этой отговорке маленькая доля правды была, то о ней я должен здесь сказать несколько слов.

Конечно, название «толстовца», которым злоупотребляли тогда, часто было не вполне заслужено. Когда я позже самого Толстого узнал, я понял, почему этих «хороших людей», которые думали, что идут вместе с ним, он сам не считал своими единомышленниками. У него и у них отправные точки были различны. Многие не поняли тогда, какую революцию во взглядах мира приносил с собой Толстой, когда вслед за Христом стал отрицать ценность того, что люди считали за благо, чем дорожили, из-за чего боролись между собой. Завет Христа богатому юноше – раздать свое имение нищим – решал его личный, а вовсе не социальный вопрос. Только на личный вопрос Христос и ответил богатому юноше. Те же, кого называли толстовцами, шли другою, мирскою дорогой. Они старались построить лучшее общество, где можно было справедливее пользоваться тем, что люди признавали за благо и отказываться от чего они не хотели. Это другой подход к делу, который приближал их к «политикам» и позволял сравнивать толстовцев с ними, а не с Толстым.

Личное знакомство с толстовцами у меня вышло случайно. Моя старшая сестра, которая училась в классической гимназии С.Н. Фишер, не раз рассказывала дома про их преподавателя Новоселова, как прекрасного учителя и человека. Он сам был сыном директора 6-й Московской гимназии; увлекся Толстым, бросил учительство и куда-то исчез из гимназии. Еще до беспорядков, на естественном факультете, со мной слушал лекции незнакомец в штатском платье, которого мы считали обыкновенным вольнослушателем. Очутившись однажды рядом со мной на скамье, он сказал, что знает мою сестру, и назвал свою фамилию. Это и был Новоселов. Мы разговорились. Многими своими суждениями он показался мне интересен; я стал к нему заходить, и он постепенно мне излагал свои взгляды.

После несовершенства «государства» он обличал больше всего «революционные партии». Они ставят себе правильный идеал, какого желают не только все люди, но и самые государства, то есть идеал «справедливого общества». Но осуществить такой идеал государства хотят властью, то есть насилием, которое само есть отрицание справедливого отношения к человеку; ведь насилия над собой не желает никто. Мы видим, что из-за этого вышло из «государства». Революционные партии хотят идти той же дорогой: захватить в свои руки государственную власть. Их и ждет та же судьба. Одно из двух, любил говорить Новоселов, либо понятие «справедливости», то есть завет не делать другим того, чего не хочешь себе, свойственно людям, и тогда они сами свою жизнь построят на этом, либо оно им не свойственно, у всех мораль готтентотов, и тогда с таким людским материалом для построения справедливого общежития нет другого средства, кроме насилия, что непременно ведет к «шигалевщине». Это исход, но при нем нельзя говорить ни о «свободе», ни о «справедливости». Вместо захвата государственной власти, то есть простой перемены «насильника», надо людям на практике показать «общество», где живут по справедливости и без насилия. Если люди увидят подобное общество, они по этой дороге пойдут; как при переправе через опасную реку все последуют за тем, кто укажет им брод. Не пойдут за этим только ненормальные люди, которых из человеколюбия другие будут лечить, а не карать и не искоренять. Новоселов для этого дела собирался устроить колонию; он приобрел землю в Тверской губернии, Вышневолоцкого уезда, на берегу прекрасного озера. На этой земле и должна была жить пробная колония единомышленников; при земле был сосновый лес, который он подарил крестьянам соседней деревни. Колонии пока еще не было, но Новоселов так увлек меня своей преданностью этой идее, что я принял его приглашение поехать к нему, пока там он один, и провести с ним несколько времени. И поехал я не один, а с нашим общим другом и товарищем по естественному факультету, сыном профессора органической химии Марковниковым, который позднее стал моим коллегой по 3-й Государственной думе. Мы там прожили около месяца. Временно, пока колонии еще не было, были у Новоселова двое «рабочих»: старик сторож с женой, которая была кухаркой. Они жили в особом строении-кухне, куда мы трое ходили обедать, за общим с ними столом, и ели все из одной общей чашки. Сами же жили в главном доме, обходились без всякой прислуги, спали на полу, на сене. Кроме того, исполняли полевые работы изредка с помощью сторожа или даже наемных рабочих. Довели свои личные потребности до возможного минимума, даже не пили чаю; я в это лето бросил курить. Мне и тогда было ясно, что в современных условиях жизни и техники, при разделении труда, жить исключительно своим трудом невозможно. Для этого надо бы уехать на необитаемый остров. Но у Новоселова оставались в резерве другие доводы за колонию. Правильность и жизненность поставленной цели он измерял качеством действий, которые она требовала от человека, удовлетворением, которое эта деятельность давала ему.

– Посмотри, – говаривал он, – мы исполняем трудную работу, но нам радостно понимать, что она нужна и полезна; мы ведь видим ее результаты немедленно: скосили луг, убрали сено, вспахали и засеяли пашню и т. д. Это всем ясно. И явная польза от этой работы мирит нас с трудом и усталостью. Ну а в чем проходит работа революционных политических партий? На что уходит их время? Печатать прокламации, распространять запрещенную литературу, натравливать одних на других, прятаться от полиции, лгать на допросах… День проходит за днем в этих унижающих достоинство человека занятиях, а осязательных результатов от этой деятельности не видит никто… Они далеко впереди, да еще и очень сомнительны.

Зимой, когда уже образовалась колония, я еще раз ненадолго приехал туда. Кроме Новоселова, были там Ф.А. Козлов, доктор Рахманов, А.В. Алехин, скромный лаборант химической лаборатории, всегда покорно и молча работавший в ней, вдруг как бы сразу понявший, что все это дело – «не то», бросивший лабораторию и поступивший в колонию. Он был младшим братом известного общественного деятеля Аркадия Алехина, бывшего, кажется, курским или воронежским городским головой. Когда в 1906 году шла избирательная кампания в 1-ю Думу и я ездил по России агитировать за кадетскую партию, я там встретился с ним. В колонии были еще две подруги, окончившие Высшие женские курсы, В. Павлова и М. Черняева. Ее брат стал позднее моим лучшим другом. Но это другая эпоха, и о нем я скажу несколько слов в другом месте. Самым глубоким человеком в этой колонии был ФА. Козлов, задумчивый и молчаливый, напоминавший если не лицом, то головою Сократа; у него была своя собственная теория. Никакого справедливого общества, думал он, не может существовать, пока люди не будут иметь добрых чувств друг к другу. Поэтому нужно думать только о том, как эти чувства в людях воспитывать и развивать. Все остальное приложится. А добрые чувства слагаются из сострадания к чужому несчастью, естественного желания ему помогать, как естественен порыв поднять упавшего на улице человека, и из гораздо более сложного и трудного чувства сорадования, то есть радости от чужого счастья, противоположного более естественной «зависти». Потому и должно начать с того, что легче, то есть в себе развивать сострадание. Для этого нужно жить в той среде, где люди страдают не от случайностей вроде болезней, не от капризов и требовательности, а от несправедливости мира, который их заставляет делать то, что им лично не нужно, но для пользы других. В этих условиях живет наше крестьянство, труд которого кормит Россию; эти условия и воспитали в крестьянстве подлинные христианские чувства. Те, кого мы тогда в общежитии называли толстовцами, были часто совсем не схожи друг с другом. Общее у всех было одно. Преобладание у всех моральной точки зрения, которая определяла их вкусы, взгляды и жизнь. Из-за этого к ним причисляли Л.Н. Мореса, который в это время, как и я, приехал в колонию их навестить, не состоя ее членом. Толстовцы с ним очень дружили, как со своим человеком; но у него не было ничего общего с ними, кроме повышенного «морального чувства». Он был типичный интеллигент, кабинетный ученый, по наружному виду и образу жизни аскет, с лицом отшельника или подвижника, смотревший на всех через очки серьезными, грустными глазами. Он казался всегда несчастным, полуголодным и утомленным. Моя сестра Ольга, в 1904 году умершая сестрой милосердия на Японской войне, имела в жизни непреодолимую слабость ко всем несчастным. Увидев раз у меня Мореса, она была так потрясена его видом, что не могла успокоиться; при выдающихся литературных способностях, она была до неправдоподобия непонятлива к математике. Чтобы Моресу помочь, она добилась, что он был приглашен давать ей уроки по математике; но и он принужден был по явной бесполезности от них отказаться. Сам Морес в убогих номерах Семенова на Сретенской улице был занят писанием какого-то сочинения, которое должно было для него разрешить все вопросы о жизни. Его лозунгом было naturam sequi, [14]14

Следовать за природой (лат.).

[Закрыть]так как он был уверен, что природа людей хороша и на ней все можно построить. Он плохо владел языками и иногда прибегал к моей помощи, чтобы я рассказывал ему содержание того, что он сам не мог прочесть. Из этих пересказов я знаю, что он серьезно занимался теорией Мальтуса и изучал тех ученых, которые пытались его опровергать. Я переводил для него книжку Каутского «Der Einfluss der Volksvermehrung auf den Fortschritt der Gesellschaft». [15]15

«Влияние размножения населения на прогресс общества» (нем.).

[Закрыть]Другой раз я должен был достать «Revue Socialists», [16]16

«Социалистический вестник» (фр.).

[Закрыть]где была статья, направленная за или против (теперь не помню) примечаний Чернышевского к «Миллю»; мне это памятно, так как я не забыл подозрительного удивления в книжных магазинах, когда я студентом спрашивал там «Revue Socialists». Наконец кто-то мне объяснил, что единственный человек, у которого этот журнал можно было найти, был В.И. Танеев, старший брат известного музыканта, бывший раньше присяжным поверенным, а теперь живший на покое, в своем доме в Обуховом переулке или имении Демьяново около Клина. Танеев эту книгу мне дал, но не на руки, а чтобы я читал у него. Это было началом личного моего с ним знакомства; с отцом он был знаком уже раньше. Потом он предложил мне составить каталог для части его библиотеки, исключительной по ценности и интересу. Но не буду больше о нем говорить, хотя это очень заметная и оригинальная фигура старой Москвы; всего не перескажешь. Да и Танеев был «уникум», ни на кого не похожим. Его старший сын женился на моей второй сестре и погиб во время отступления белых войск через Сибирь на Восток.

Но возвращаюсь к самой колонии. Я прожил в ней очень недолго и вернулся в Москву «очарованный». Иллюзии, будто они дали пример, за которым весь мир постепенно последует, у меня не было, но я видел, что то, чего жаждали эти люди, то есть найти такой образ жизни, который удовлетворял бы их «совесть», ими был действительно найден. Они все были счастливы этим. Тогда была зима, свобода от страдных сельских работ, но труда по домашнему хозяйству хватало на всех. Были заняты все, ничем не гнушаясь. Бывшие «курсистки» готовили пищу, стирали наше белье, шили и штопали. Доктора и ученые чистили выгребные ямы. Сам тщедушный Морес что-то мастерил, хотя и я, и он, как гости, были на особом положении. Все это делалось с радостью и убеждением, что за то зло, которое господствует в мире, они более не «ответственны»; то, что лично они могли сделать, чтобы в нем не участвовать, они теперь сделали. Все это было предметом горячих бесед, которые велись в колонии вечером. Была общая атмосфера какого-то всеобъемлющего «медового месяца» наступившего счастья. И это было не только мое мимолетное впечатление. Оно подверглось своеобразной проверке. Узнав от меня о колонии, моя мачеха была не прочь посмотреть ее своими глазами. Случай представился; ближайшим летом она гостила у знакомых в Тверской губернии, недалеко от колонии. Она и решилась без приглашения и предупреждения поехать туда вместе с вдовой композитора Серова, известной тогда общественной деятельницей, и Л.Е. Воронцовой, большим другом мачехи, которая тогда была очень «лево» настроена. Они там пробыли не более суток, но, по словам мачехи, были покорены тем, что увидели. Мачеха повторяла, что увидела там тургеневское «Лазурное царство».

Такой подход к колонии был чужд для меня, но все же сходился с моим впечатлением. Когда я зимой из колонии вернулся в Москву, я написал Новоселову, – напомнил ему наши прежние разговоры и признавал, что он и его друзья для себя настоящую дорогу нашли; на их лицах было написано, что они победили. В ответ я получил от Новоселова такое восторженное письмо, что себя спрашивал, не написал ли я чего-нибудь лишнего? Он как будто ждал моего «немедленного» вступления к ним. Потом мне говорила М.В. Черняева, что, прочтя мое письмо, он немедленно, сгоряча, написал мне этот ответ. Но когда он мое письмо им прочел, они не нашли в нем того, что он «вычитал». Новоселов был вообще «энтузиаст». Приблизительно через несколько месяцев после этого он прислал мне другое письмо. В одной из подобных колоний, кажется в Смоленской губернии, полиция сделала обыск и увезла с собой много бумаг. В этом ничего особенного, ни тем более радостного не было. Это была очень обычная «реакция» власти на то, чего она понять не могла. Но Новоселов был в полном восторге: «Начинается». «Власть поняла, откуда ей грозит настоящая опасность. Эти маленькие искры соединятся скоро в общий костер и т. д.».

Конец Новоселовской колонии был очень трагичен, но пришел не оттуда, откуда его ожидали. Он показал, что, как ни старались толстовцы развивать в себе и в людях добрые чувства, это не всегда удается. Иллюзии колонистов были разбиты действительностью. Через немного времени, я уже не помню точно, когда именно, окружающая колонию крестьянская среда сделала из ее существования совсем не те выводы, на которые рассчитывали члены колонии. Узнав, что соседние «господа» очень добрые и даже советуют «злу не противиться», двое из соседней деревни пришли и для «пробы» увели лошадь только на том основании, что она самим им нужна. В колонии велись переговоры: как на этот факт реагировать? Можно ли обратиться к властям? Было, конечно, решено на этот путь не вступать, но послать одного из своих, чтобы усовестить крестьян и отдать похитителей на суд самой деревни. На другой день к ним пришла вся деревня; колония торжествовала, думая, что в них совесть заговорила. Но они ошиблись: крестьяне пришли взять и унести с собой все, что у них еще оставалось. Я там сам не был, а о подробностях они не любили рассказывать, но после этого оставаться в колонии никто не хотел; все оттуда уехали, а имение было куплено кем-то в личную собственность. Сам Новоселов скоро принял «священство», стал миссионером и в последний перед революцией год в специальной духовной печати обличал Распутина.

О дальнейшей судьбе остальных я не знаю. Иногда встречал Мореса; он был все тем же скромным аскетом, жил впроголодь, погруженный в мысли и книги, никому не завидуя, ничего для себя не добиваясь. Однажды, узнав, что он читает доклад в Юридическом обществе, я туда пошел; он читал статистическое исследование под заглавием «Питание народных масс». Я узнал на этом собрании, что он уже много докладов читал, стал авторитетным статистиком и пользовался большим уважением. Потом он уехал куда-то на юг; доходили слухи, что он там где-то «профессорствовал», но ничего больше о нем не слыхал.

Толстовство прошло без влияния на строй русского общества; толстовцы были хорошие, но все-таки единичные люди. Они задавались недостижимой целью – сочетать мир и культуру с учением Христа, то есть повторяли то, что сделал весь мир, когда стал считать и называть себя «христианским». Этим он улучшил мирские порядки, но Христа «исказил». То же было с толстовцами направления Новоселова. Поэтому их попытки забыли, зато не забыли и не забудут самого Толстого, который хотел «воскресить» перед людьми настоящего Христа, освободить его от внесенных в его учение мирских компромиссов.

Судьба мне позволила издали видеть попытку этих толстовцев и наблюдать, как жизнь оказалась сильнее; но в годы исканий настоящей дороги они были ценны моральными требованиями к отдельному человеку и к целому обществу; люди вообще были склонны пренебрегать указаниями собственной совести, то есть тем добром, которое заложено в душе каждого человека, пренебрегать указаниями совести во имя «общего блага», а потом даже просто во имя «воли народа», то есть на деле той части его, которая «многочисленнее» или просто «организованнее» в данный момент.

Когда на «аморальность» революционеров указывали сторонники государства, которое само требовало для своих врагов смертной казни, такой их довод не убеждал. Но когда призыв к достоинству и неприкосновенности человеческой личности исходил от толстовцев, он и окаменелых людей мог если не покорять, то «смущать». Это я увидел на процессе толстовцев, которые во время войны, в разгар патриотического подъема в России, решились выступить против войны, не на помощь врагам, а во имя Христова учения. Даже военных судей они поколебали, ибо не были похожи на современных проповедников мира. Пусть были наивны настроения Козлова, который, чтобы «улучшить душу» людей, отыскивал среду, где «страдают»; но он все-таки хотел развивать в человеке те его лучшие свойства, которые отличают его от зверей. Революционеры же, начиная с Ткачева и кончая Лениным, ценили в политических деятелях то, что в них было звериного, а сострадание, жалость и человечность презирали и вместе со своими политическими врагами считали, по знаменитому выражению Н.Е. Маркова в Государственной думе, «слюнявой гуманностью».

В двадцать лет, то есть в критический человеческий возраст среди русской общественности, с кем было мне по пути? Мои симпатии были с теми представителями Великих Реформ, которые хотели продолжать улучшать государство на началах законности, свободы и справедливости, и для этого исходить из того, что уже существует реально, то есть и как отдельная «личность» с ее природными свойствами, и как уже создавшееся раньше нас «государство». Они были теми «данными», которые нужно было улучшать, не разрушая, стараясь сочетать «идеал» и «действительность». Этой трудной, но не безнадежной задаче и служили «либеральные деятели». Но что было делать студенту, если не удовлетвориться советами министра Делянова, которые он при своем посещении Московского университета дал студенчеству, говоря, что их дело «учиться, учиться и только учиться»? У студентов, вопреки этим словам, было все-таки свое, доступное и их воздействию зло, с которым им самим можно было сейчас же бороться. Этим злом было правило, будто студенты «только отдельные посетители Университета» и запрет им всяких действий, носящих коллективный характер. Жизнь и раньше проходила мимо таких запрещений, особенно после встряски 1887 года. Но борьба с ним происходила если не прямо в подполье, то и не открыто, не по «праву», то есть «легально».

Здесь виделся какой-то исход. В этом русле и пыталась пойти в это время моя студенческая работа. Она, по необходимости, была очень скромной и мелкой.

В Университете, несмотря на велеречивые запреты, все-таки существовали землячества, то есть объединения уроженцев одного города, часто гимназии; связь между ними в чужом городе была слишком естественна, и не допустить ее было нельзя. Эти землячества носили самый разнообразный характер, в зависимости от их состава и условий жизни. У меня, как москвича, своего землячества не было, но потребность организованного общения была так велика, что я немедленно поступил в два чужие землячества, куда меня допустили – Нижегородское и позднее Сибирское. И мои старания завершены были тем, что я с несколькими москвичами (тут я встретил наконец товарища из гимназии Положенцева) создал Московское землячество. Приходилось преодолевать для этого косность многих москвичей, которые не понимали, зачем это нужно, но дело было все-таки сделано. И Московское землячество вышло наиболее многочисленным. На первом учредительном собрании нашем Положенцев – и именно с его стороны это было мне лестно – предложил выразить мне благодарность, как его инициатору.