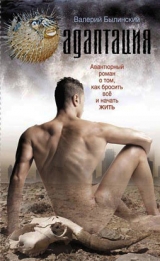

Текст книги "Адаптация"

Автор книги: Валерий Былинский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]

Те, кто приходит за нами

А после смерти – кто приходит за нами? Наши или чужие? И какие они, как выглядят? Мне часто вспоминается человек, что говорил со мной по телефону ночью, когда мне было одиноко и мучил кафельный холод самоубийства. Встретить бы этого пожилого собеседника сейчас, в накуренном кафе где-нибудь возле вокзального зала ожидания, подойти к нему и неожиданно – не видя до этого ни разу в жизни! – узнать именно его в согбенной фигуре, склонившейся над чашкой чая. Он внушил мне тогда своим хриплым покашливанием и уверенностью веру в то, что спасительное чудо обязательно найдется. Поговорить бы с ним об этом снова – теперь уже сидя за одним столом, глядя ему в лицо, спрашивая и отвечая.

Знаешь, в жизни, начиная с детства, к нам все время кто-то приходит, – наверняка скажет мне этот старик, выслушав мой рассказ про мать. – Это обычно свои, родные люди, они голубят нас, обнимают, лечат, защищают, а если приходят чужие, то мы стремимся побыстрее убежать от них к родным. Потом, во взрослой жизни, мы сами начинаем к кому-то приходить. Мы ищем своих и избегаем чужих, мучительно пытаемся разделять всех на приходящих и уходящих, мы верим или не верим им. Потом наконец мы рождаем, если повезет, сына или дочку, и тогда хоть как-то, хоть наполовину успокаиваемся, потому что можем вновь приходить к своим близким и забирать их из садика, школы, защищать и лелеять, любить. Позже они, взрослые, начнут приходить к нам в старости – так нам кажется…

Но так не всегда выходит, – скажет мне, покашливая и запивая кашель дымящимся чаем, мой собеседник. Что-то меняется и перепутывается в нашей жизни, которая в конце концов вдруг оказывается разбросанной, будто высыпанные из коробка на стол спички. Только смерть пока еще не отменяет прихода близких людей и родственников, только смерть и рождение не отменяет, и еще промежуточное состояние между ними – болезнь, которую мы часто принимаем за жизнь.

Днепропетровск был покрыт пластиковыми магазинами, сверкал рекламными щитами, блестел новенькими азиатскими автомобилями, которыми правили, как и в Москве в начале девяностых, красивые молодые женщины. Но почему-то казалось, что никакого прогресса, ведущего к восхитительным изменениям, здесь нет. Как не было его в Москве, в других городах бывшей советской империи.

Мать лежала в больнице. Отец, встретивший меня на вокзале на дребезжащем «Москвиче» 1986 года выпуска, бодро тараторил по дороге, что мать выписывают, проговариваясь при этом, что у нее из-за болезни ухудшилась память, она с трудом ходит, но он внимательно поговорил с врачом и врач сказал, что все можно вернуть: бывает, и не после таких инсультов пациенты поднимаются.

– Через день будем забирать маму, – весело говорил он, поворачивая ко мне голову, – так что все нормально, сынок. Понял?

Я решил повидаться с тетей Ниной. Последний раз я видел ее, когда приезжал в Днепропетровск с женой – через год после этого я с ней развелся. Тетя улыбчиво вздыхала, глядя на меня, поставила на стол жареные, залитые холодной сметаной и посыпанные морковью кабачки. Пока я ел, она спрашивала:

– Как у вас в России? Не хочешь вернуться на родину?

– Родину? Тетя Нина, разве я живу не на родине?

– Ну ты даешь, – вздохнула она, – вот, вырастила вас мамка… Она же украинка, помнишь? И родина твоя здесь, на Украине.

– Но я не украинец, тетя… – искренне и в то же время устало удивился я. – Я всегда был русским, потому что вырос на русской культуре, говорил по-русски и живу в России. Да и отец у меня русский. Странно, что я должен об этом задумываться.

– Ты живешь в огромной России и не замечаешь свою маленькую родину.

– Для меня наша страна была всегда одной, тетя Нина. А разве для тебя не так?

Тетя Нина молча, с грустной улыбкой опустила голову.

– Ах, Сашка… не наша для тебя здесь земля. Ешь. Вкусно?

Мне было немного тягостно. Вероятно, если бы я остался жить в Днепропетровске и не уехал в Москву пятнадцать лет назад, я бы лучше понял ее сейчас? Вряд ли.

Тете был семьдесят один год, она старше моей матери на год.

Два мира

Больница была похожа на распахнутый старый чемодан – все разбросано, пахнет какими-то разбившимися пузырьками, грязно. Мать все время ерзала на постели, когда мы с отцом стали ее одевать. Она говорила что-то, перепутывая местами слова и буквы, иногда ясно, иногда страшно невнятно. И от этого во мне задрожал какой-то глухой вулкан, очень глубокий.

Сергей, мой школьный друг, ждал нас в коридоре. Я попросил его съездить со мной за матерью – ее надо было донести до машины, а потом поднять в квартиру. Для этой цели мы захватили из нашей кухни стул, который лежал на заднем сиденье «Москвича».

Мать ненадолго останавливала на мне взгляд – но, похоже, она видела меня в каком-то другом времени. У нее были хмурые глаза озабоченного бытовыми делами человека, раздраженного тем, что он что-то ищет, хочет о чем-то распорядиться по дому, но его не понимают.

Мать была похожа на большое разрезанное сердце. Отец суетился над ней, меняя на ней огромные взрослые подгузники. Я смотрел на это в каком-то плотном, неподвижном тумане.

– Ты не помогай, сынок, – говорил мне отец, суетясь и кривя недовольно лицо, словно с трудом прилаживал полку к стене и не мог закрутить шуруп отверткой. – Я сам, сам…

Когда-то мама родила меня в больнице. С болью я выбрался на свет. Мать помнила свою боль при моем рождении, а я нет. Я вылез в мир, который не был в моем представлении больным или несправедливым, он был просто миром без всякого определения, но я не помнил этого. Тогда на меня надели пеленки и повезли домой. Но я не помнил и этого. Сейчас мы надевали пеленки на мать, и она тоже ничего уже не вспомнит.

Она почти все время говорила:

– Было что там… лежит на… задерни, возьми стул тот… не то, куда не ходи, уехала, свет… свет…

Взглядывая на отца, произносила отрывисто, с болью:

– Да какой же ты… я сказала, не сюда, в этот день… гады… – и вдруг начала плакать.

Потом так же внезапно прекратила, и, с ненавистью оглянувшись на что-то на больничной стене, села наконец с нашей помощью на поставленный возле кровати стул.

– Завтра приезжает Борис, – сказал ей отец, – а сегодня Саша приехал. Мы сейчас едем домой, Алла.

Я позвал Сергея. Вдвоем мы взяли сидящую на стуле мать, подняли ее, она была очень тяжелая. Она сидела неподвижно, как статуя с живыми глазами, ее взгляд был устремлен вперед, будто она смотрела видимый ей одной интересный фильм, в котором герои разыгрывали важный диалог. Так же пристально, ни на кого не оглядываясь, смотрели вперед немцы в черной форме, что въезжали в 1941 году на грузовиках в Днепропетровск с левого берега реки Днепр.

Отец не смог подогнать машину к больничному входу – мы с Сергеем некоторое время несли мать на стуле по улице, останавливаясь, чтобы передохнуть. Мимо шли молодые девчонки, ели мороженое, на нас никто особенно не смотрел. С трудом мы втиснули маму на переднее сиденье рядом с отцом. Потом поехали.

– Ох, где это, зачем, поверни не сюда, туда! – вдруг яростно заговорила мать отцу.

Но он раздраженно отмахнулся от нее, как отмахивался всегда во время наших поездок всей семьей на машине.

– Не ори под руку! – резко сказал отец, переключил скорость и стал выруливать на проспект, ведущий к мосту через Днепр на правый берег.

На стуле мы занесли мать по лестнице вверх, в нашу квартиру. Положили ее в спальне на кровать. Отец стал суетиться, готовить что-то на кухне. «Оставайтесь, ребята, поешьте что-нибудь, может, выпить хотите, так у меня там коньячок есть, „Десна“…

Мы выпили. Говорили с Сергеем о его третьей, родившейся вне брака дочери, о том, что я делаю в Москве, о том, как Сергей год назад ездил с компанией на велосипеде в Крым. Потом я вышел на улицу проводить его, пожал руку, он сел в маршрутку и уехал домой. На траве возле дома сидели молодые парни с девушками, пили пиво. Кругом был мусор. Казалось, мусорные кучи здесь не убирались годами.

– Ты не беспокойся, сын, не беспокойся, – говорил отец, – скоро приедет брат, мы подумаем, как быть дальше.

– Придется нанимать сиделку, – сказал я.

– Да, похоже, – кивал он, – если не будет улучшений…

Отец ни словом не обмолвился о том, что мать в таком состоянии может пробыть долго – полгода, год, два. Было сразу ясно, что рядом с ней будет только он. Он и мать ссорились последние лет десять жизни – из-за того, что, как выяснилось, у матери был любовник. Отец даже собирался уйти. И она тоже собиралась. Но все же они остались вместе. Пенсия была ничтожная, квартира одна. Они не расстались, в отличие от сестры матери Нины, которая развелась с мужем, когда ее единственный сын вырос и ей исполнилось пятьдесят. Она встретила, как сказала Алле, мужчину, который действительно ее полюбил и даже писал для нее сонеты. Вот такая история. Любовь для женщин на втором месте после детей. Многое значит.

Конечно, если мать долго пробудет в таком состоянии, к отцу станет чаще приезжать из Симферополя брат. Все-таки ему ближе, чем мне из Москвы. Брат говорил мне в детстве, что нужно поступать, как Юлий Цезарь: быть первым в деревне, а не вторым в городе. И спрашивал иногда с насмешливой улыбкой в мои редкие встречи с ним: ну как ты, в своей имперской столице, процветаешь?

В родной город я вряд ли вернусь, несмотря на неприязнь к Москве, временами переходящую в ненависть. Что я мог делать здесь, в переходящей на украинский язык Украине со своим русским филологическим образованием? Да и не только из-за этого… Тот, кто вылетает из родного гнезда, обычно не спешит в него возвращаться. Разве что к старости. А я находился в середине жизни – так мне, по крайней мере, казалось.

Может, я и уеду когда-нибудь куда-то из ненавистного мне города, но в совсем другие места. В Гавану, на Кирибати… Хотя я знал, конечно, что наверняка разочаруюсь в любой стране. Потому что, помимо каких-то личных вещей, мне придется туда тащить за спиной еще и самого себя. Слишком тяжелый груз.

Вероятно, для отца было само собой разумеющимся, что забота о заболевшей матери ляжет на него, а я молчал. Мы говорили о чем угодно, но только не о долгосрочных проблемах, связанных с ее болезнью. Он сам суетился над ней в спальне, когда ей нужно было сходить в туалет. Я лишь выходил за продуктами и лекарствами.

Вечером отец спросил меня, не женился ли я в Москве.

– Нет, пока нет. Но вообще все нормально.

– Ты давай там, внуков хочется увидеть, – сказал он, отводя глаза.

Я вдруг подумал, что никогда не стану таким, как отец. Ни разу за всю мою жизнь, он, несмотря на склонность к резким перепадам настроения, не упрекнул меня ни в чем. Ругал когда-то за что-то, пару раз ударил ремнем в детстве за какие-то шалости – но никогда ничего не навязывал и не заставлял. Он не требовал соблюдения какого-либо долга – все делал сам, не ожидая помощи от других. Измена матери была для него тяжела, потому что он ей доверял. Он никогда не был равнодушным и циничным ко мне, к брату, ни вообще к людям. Хотя и не верил в Бога, как и все интеллигенты его эпохи. Он любил старые фильмы, в которых не ругались матом и говорили не «набить морду», а «набить лицо». Может, необязательно верить в Тебя, Бог, чтобы быть таким сердечным, как мой отец? Хоть бы Ты и миллион раз внушал мне, что такая доброта, как у отца, есть все та же скрытая вера.

Матери нельзя было ни читать, ни смотреть телевизор. Вхождение в нее любой информации было ей противопоказано. Но когда я смотрел на нее, мне казалось, что внутри у нее происходит шумное шествие жизни, и она, глядя на нас, на самом деле наблюдает что-то в себе. И там, внутри, у нее происходило столько всего бурного, опасного и удивительного, что мать не успевает следить и участвовать в этом непрерывном приключении жизни и, говоря с нами, на самом деле говорит с теми, кто у нее внутри. Мать явно не страдала от одиночества – она страдала скорее от того, что не может объяснить что-то важное и поразительное нам с отцом.

Глаза мамы, тускло вспыхивая, перебегали с предмета на предмет и однажды вдруг замерли, остановившись на мне. Я как раз вошел в спальню. «Игорь! – строго нахмурившись, позвала она отца. – Игорь!»

Папа быстро подошел. «Что тебе?» – «Игорь, накорми Сашу», – тоном задумчивого приказа произнесла мать. Она сказала это точно так же, как говорила много лет назад, когда я ходил в первый или второй класс и возвращался после продленки домой, а она устававшая после смены на заводе, где работала бухгалтером, ложилась отдыхать на кровать, не в силах накрыть на стол. Выходит, мать узнала меня. Не сегодняшнего, а восьмилетнего. Но минут через пять она снова погрузилась в себя.

«Выходит, если убрать время, – вдруг, как восьмилетний мальчишка, подумал я, – тогда никто никогда ничего не забудет?»

Младенцы и старики

На второй день мы с отцом решили ее искупать. Сначала долго набирали полную ванную – воду приходилось греть ведрами на плите, потому что горячей не было. Принесли из кухни стул. Отец, так же неутомимо радостно и немного нудно – как и всегда, когда в чем-то уговаривал кого-то из близких, – стал упрашивать мать пересесть на стул, поднимая ее руками с постели. Она кривилась, вертела головой и отталкивала его. Кое-как мы вдвоем подняли ее, завернутую в халат, и посадили на стул. Но мать тут же начала вставать, говоря, что дойдет сама.

– Хороший знак, – подмигнул мне отец, – если хочет сама идти…

Но она все же не могла передвигаться – у нее подгибалась правая нога. Мы взяли мать под мышки, с трудом довели грузное и шумно дышащее тело до пуфика в гостиной, на который она села, сразу сильно вдавив его. Долго не хотела вставать. «Ладно, пойду…» – сказала самой себе и вновь попыталась встать. Было ясно, что там, в своем мире, она ходит так же легко, как раньше, а здесь ее гнет к земле тяжесть болезни, и мать удивлялась и злилась этой своей физической странности.

Заглянуть бы туда, в этот ее мир! Походить бы по ее перепутанным временам, пообщаться, понять, увидеть. Зачем? Ведь не может же быть, чтобы человек, когда-то родивший тебя и воспитавший, вдруг превратился, как в американских фильмах ужасов, в укушенного вампиром сумасшедшего – оказался неродным, незнакомым? Неужели в человеческом мозгу всего лишь при каком-то инсульте происходит такое глобальное перевоплощение, что родная душа может стать тебе чужой? Химия, биология, выходит, правит чувствами? А душа, почему же она замолчала?

Когда мы с отцом вели мать мимо нашей с братом комнаты, – она в нашем детстве и в моей юности любила туда заходить, говорить о чем-нибудь с сыновьями (мне и Борису это обычно не нравилось, потому что каждый раз интерес матери кончался незлобливым напоминанием об уроках, уборке в комнате или разговором о том, какие наши знакомые девочки ей не нравятся или нравятся), – мать яростно задышала и даже топнула по расшатанному паркету ногой:

– Куда, нет! Сюдо… я сказала… сюдай! Тука! Ванная има…

Ей было плевать, что уже приготовлена ванна, о которой ей только что долго говорили и на которую она согласилась. В своем мире она была чистой и вымытой, ей было в нем, наверное, лет тридцать пять, и у нее были двое сыновей-школьников. Отец стал уговаривать мать идти дальше – а она, как седой рыхлый младенец, топала ногой и неистовствовала, не в силах объяснить, чего же ей нужно.

– Это не ванная, не ванная, – выходил из себя отец, – указывая рукой вперед, – ванная там…

Но мать настояла, чтобы ее завели в нашу с братом комнату. Здесь она сразу успокоилась – будто закрыли форточку и шум за окном затих. Мы посадили ее на диван, на котором в старших классах спал Боря, а позже спал я. Когда-то у противоположной стены комнаты стояла еще детская кровать-малютка, сейчас там находился застекленный шкаф с книгами и сувенирами советского времени.

– Рассказывай… – сказала мне мать, сидя на диване. Затем перевела взгляд на запыленную скульптурку вырезанного из дерева орла, привезенную когда-то родителями из Карпат, и сразу нырнула куда-то в собственную глубину. То, что она там увидела, видимо, вновь ее успокоило. Может быть, в ее мире я наконец стал ей что-то рассказывать – важное и интересное. Она слушала. Хотя в этом мире я молчал. Сидела тихо, сжав губы и немного сопя. Но не улыбалась. Ни разу, с тех пор как мы забрали ее из больницы, она не улыбнулась, ни разу. Только лишь успокаивалась, сосредоточенно о чем-то думая. Но почему же ни разу не было ни одной улыбки?

Вскоре в ее мире вновь распахнулась дверь: отец напомнил про ванную, что надо помыться, потому что в больнице ее никто две недели не мыл и она грязная. «Грязненькая ты моя, – ласково гладил мать по седым волосам отец. – Аллочка, пойдем… помоем тебя, пойдем, милая…» Мать брезгливо кривила лицо, начала быстро что-то отвечать – можно было разобрать что-то похожее на ругательства.

Старики все-таки отличаются от младенцев. Вы когда-нибудь видели, чтобы старые и беспомощные, потерявшие память люди, даже если за ними хорошо ухаживают и лечат их боль, – улыбались? Смеялись? А младенцы, которые тоже ничего не помнят и часто плачут и орут, – улыбаются. И смеются. Очень часто они растягивают маленькие губы в улыбке. А старики – нет.

Неужели жизнь человеческая в конце становится такой отвратительной, что даже нет желания улыбнуться?

Или жизнь просто превращается под конец в навечно серьезную?

– Ну и черт с тобой! – брызжа слюной, выкрикнул матери отец. – Будешь грязная лежать!

Вдвоем мы уже быстрее довели ее обратно до постели. Вновь нагрели на плите воду, я принес в спальню тазик теплой воды. Отец большим белым полотенцем принялся обтирать мать.

Вечером родители вновь говорили на разных языках. Отец раздражался, кричал. Он говорил с ней, как с ребенком, сам злясь, как дитя, на то, что жена его не понимает. Потом она уснула, мы с отцом смотрели в большой комнате телевизор.

Я сказал ему: «Она же больная, не понимает, что говорят. Зачем ты кричишь на нее?» Отец махал рукой, соглашаясь, что да, он вышел из себя. Но что сделаешь? Я сидел, уставившись в экран телевизора, понимая, что вряд ли имел право это ему говорить. Через два дня я уеду в Москву, пойду на собеседование, устроюсь на передачу про «адаптацию». Отец останется с матерью один. Его Адаптация будет страшнее. И человечней. Даже если мы с братом наймем сиделку, – он будет все равно с матерью один. Будет жить с ней, затерянной в двух, трех или в десяти ее временах и мирах, – а мы с братом будем в это время далеко. Когда-нибудь мы вот так же состаримся, и, может быть, кто-то тоже будет сидеть с нами. Ругаясь и крича. Может быть, в развитых государствах Европы, как говорила мне Аннет, и не существует проблемы одиночества. Может быть. У них там, вероятно, не существует проблемы материального одиночества. Но в сущности, мы ведь очень похожи. И лучше бы кто-нибудь из ученых изобрел вакцину неодиночества. Ведь умирать одиноким страшнее, чем умирать вообще. А надо, чтобы нестрашно было умирать именно одному. Как в Спарте или у древних японцев. Чтобы ты просто, если начался приступ одиночества, как у меня тогда ночью, выпил какую-нибудь таблетку, сделал себе укол – и ловил праздничный кайф от того, что ты сейчас один. Нужно, чтобы одиночество превратилось в легкое сердечное недомогание – принял валидол, и все. И мог бы лежать часами, глядя открытыми глазами в одну точку, не унывать, улыбаться и всегда думать о чем-то очень хорошем. Может быть, и умереть в таком состоянии. Главное, надо улыбаться, а не только ощущать покой. Нужно это запомнить, думал я, когда сам буду таким, как мать – нужно будет улыбаться. Но как же это больно, если улыбку придется выдавливать через силу!

Я вспомнил разговор с братом в детстве, когда он впервые принес мне почитать какую-то из книг Ницше. Я тогда любил северные рассказы Джека Лондона.

«А знаешь, правильно немцы при Гитлере делали, – сказал мне тогда с серьезной улыбкой Борис, – что уничтожали неполноценных и больных. Нужно, если человек стал беспомощным и оказался прикованным к постели, разрешать его по закону умерщвлять. И хорошо бы заранее написать завещание: так, мол, и так, в случае моего беспомощного состояния прошу отключить от жизни. Умирать нужно благородно, Сашка. Нельзя становиться жалким телом с мозгами дождевого червяка…» – говорил он, и я согласно кивал.

В сущности, сегодня эвтаназия разрешена в нескольких странах Европы. Но вакцины против одиночества нет. Не знаю, написал ли брат такое завещание. Думаю, нет.