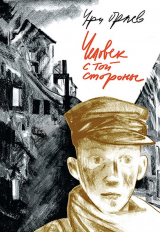

Текст книги "Человек с той стороны"

Автор книги: Ури Орлев

Жанры:

Историческая проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)

Глава 3. Отец

Вот что рассказала мне мама о моем отце. Его родители были люди того же толка, что те евреи, которых я видел в детстве на улице Налевки. Его отец одевался в черное и носил бороду и пейсы. Мама видела его всего один раз, когда они случайно встретились на улице. А мать отца моя мама впервые увидела только после его смерти. Она объяснила мне, что родители отца его прокляли и отпевали как покойника, потому что он женился на «гойке», то есть нееврейке. Они разорвали на себе одежды и сидели семь дней траура, «шиву».

После ее рассказа я долгие недели пытался нарисовать в своем воображении новый облик отца. Ну, не совсем новый. Мамины описания прежних лет: его лицо, его приметы – они всё еще стояли передо мной; рост, цвет глаз или волос – все это, конечно, не изменилось. Но теперь мне нужно было все это увидеть на новом фоне, можно сказать – в новых декорациях, которые осветили его образ совершенно особым светом.

Не то чтобы я думал о нем днем и ночью. Я продолжал жить, как все ребята моего возраста: футбол, девочки, драки в Пражском предместье, школа. Работа с Антоном. Но время от времени, вечером в кровати или днем в костеле, я возвращался к размышлениям об отце и мысленно говорил с кем-то, чье лицо рисовалось в моем воображении. Основные черты этого человека были, конечно, близки к маминым описаниям, которые я помнил наизусть. Но я уже не мог думать о нем как о Брониславе Яворском. Ведь в действительности его звали Хаим Розенцвейг. Свое польское имя он получил в подпольной ячейке польской Компартии, вместе с чужим удостоверением личности и фальшивым свидетельством о рождении. Это было задолго до его знакомства с мамой. Уже тогда его разыскивала полиция.

И вот что странно: чем дольше я думал о нем, тем больше он менялся в моем воображении. И хотя я не пытался изменить его образ, он постепенно обрел совершенно новое лицо. Очень, очень похожее на то, которое рисовалось мне раньше, но – другое. Не совсем уж явно еврейское лицо – я знал, что вживую никогда бы не заподозрил в нем еврея, как не подозревали и его товарищи по партии. И тем не менее что-то в выражении этого лица изменилось. И изменилось – как я думаю сегодня, – пожалуй, даже к лучшему. Теперь, когда я знал о его прошлом, в выражении лица этого подпольного героя польской Компартии (которую я, кстати сказать, ненавидел тогда вне всякой связи с моим отцом) прибавилось что-то мягкое. Что-то по-человечески теплое появилось в прежде холодных глазах и жестком лице преданного коммуниста, который выстоял на допросах полиции в тюрьме Павяк и был там убит при попытке к бегству. Прежде, под влиянием маминых описаний, он представлялся мне кем-то вроде героя рисованных комиксов. Из тех могучих и непобедимых героев, у которых на картинке вылетает изо рта пузырь с написанными на нем воинственными призывами. Но тайна, которую открыла мне мама, сделала его в моем воображении – я тогда не думал об этом, но сегодня сказал бы именно так, – куда менее ходульным и куда более живым. Человеком из плоти и крови. Не литературным героем, а реальным человеком, который на самом деле когда-то жил, только очень давно, в отдаленном прошлом. В воображении взрослеющего юноши его детство всегда рисуется как что-то очень отдаленное и давно прошедшее.

Пересматривая и меняя для себя лицо и весь образ отца, я неизбежно должен был одновременно переписать и его биографию. Мысленно изменить его детство. Я уже тогда был достаточно честен с собой и поэтому сумел представить его похожим на знакомых мне детей с Налевок – бледных ребятишек с пейсами в черных шляпах или ермолках на голове, которые всегда казались мне забитыми и несчастными. Мне случалось видеть их, когда мы с мамой бывали в Налевках, еще до войны – она ходила туда купить что-нибудь подешевле. Но, представляя себе этого несчастного жалкого ребенка, моего будущего отца, я все время утешал себя мыслью, что когда он вырастет и повзрослеет, то в конце концов станет тем человеком, которого полюбит моя мама. А потом он станет моим отцом и под конец действительно отдаст жизнь за свои глубочайшие убеждения.

Хотя в ту пору, как я уже сказал, я ненавидел коммунистов, но все же сумел понять, что отец принес жизнь на алтарь своей веры в революцию, которая принесет избавление всем рабочим, всем беднякам – и всем евреям.

Мама рассказывала мне, что фамилия, присвоенная отцом, – Яворский – на самом деле принадлежала какой– то польской дворянской семье, которая разорилась еще в начале прошлого века, так что некоторые из ее поздних представителей стали простыми крестьянами. Как я понял позже, эта часть ее рассказов в точности соответствовала истине.

Она рассказывала также, что мне было четыре года, когда мой отец умер в тюрьме – точнее, когда его там убили. А потом в нашем доме был пожар, и у нас от прошлого ничего не осталось. Две или три фотографии отца тоже сгорели. Мама буквально в последний момент схватила меня и вытащила наружу. С того дня у нее на ноге остался след ожога. Этот рассказ о пожаре тоже был подлинным. Как и смерть отца в тюрьме. Но пойти на его могилу и зажечь на ней свечи в день поминовения мы не могли. Мама сказала, что тюремщики отдали тело отца студентам – так сказать, «на благо науки». В те времена студентам-медикам трудно было раздобыть трупы для своих анатомических занятий, и они платили взятки всем, кто доставлял им такой труп.

В детстве я очень страдал от того, что у моего отца нет могилы. Мало того что я сирота, мало того что я живу с отчимом, – так я не могу даже поплакать на могиле отца! Ребята из класса часто спрашивали меня, где похоронен мой отец. Я давал разные ответы. Помню, когда я был совсем маленьким, то говорил, что отец похоронен в могиле Неизвестного солдата и поэтому я всегда должен присутствовать там при смене караула. И я действительно то и дело ходил смотреть на эту церемонию. А иногда мне снилось, что я прихожу на старое, заброшенное кладбище, совершенно незнакомое, совсем не то, что возле нашего костела. И вдруг я вижу, что на одной из могил горят поминальные свечи. Я подхожу все ближе и ближе и различаю там надпись – имя и дату. Но чем больше я пытаюсь прочесть это имя, тем сильнее оно размывается, так что под конец я уже вообще ничего не вижу. Только свечи ярко горят в темноте.

Когда отца убили, мама пошла на улицу Налевки, дом десять, где жили его родители, и встретила там мать отца – мою бабушку, в сущности. Дедушка, отец отца, к тому времени уже умер. Мама рассказала ей, что отца уже нет в живых и что ей не отдали его тело. И они обе обнялись и так, обнявшись, плакали. Однажды я спросил маму, как они с отцом находили общий язык, когда говорили о религии. Я уже тогда знал, что, по мнению коммунистов, религия – это опиум для народа. Мама объяснила, что в этих вопросах они пришли к компромиссу. А мне она сказала, что, по ее мнению, всем коммунистам придется со временем примириться с религией.

Каждый раз убеждаясь, что очередной мамин рассказ об отце совершенно правдив, я вздыхал с облегчением, как будто это возвращало к жизни еще какую-то отцовскую частичку. Мне все время казалось, что я должен любой ценой вернуть его к жизни целиком, и поэтому я радовался каждой детали в его истории, которую не придется менять, каждому клочку, который не придется потом заменять другим.

Например, историю их встречи.

Они встретились на демонстрации Первого мая. Из-за драки. На этих демонстрациях всегда бывали драки. Помню, до войны мама даже запирала меня дома перед Первым мая и не разрешала выходить на улицу. И не уставала рассказывать, как в тот день Первого мая отец вытащил ее из толпы людей, дравшихся палками и железными прутьями, и как полицейские делали вид, будто стараются разнимать дерущихся, а на самом деле били только левых.

Еще она рассказывала о разговорах, которые они вели тогда в своей подпольной ячейке. Их было пятеро – две девушки и три парня. И когда отца арестовали, он выдержал пытки, но не выдал остальных четырех.

Иногда, лежа вечером в кровати, я думаю о том, как пытали заключенных в Павяке. Не в гестапо. И не немцы, а наши, польские следователи. Я пытался представить себе разные пытки и думал: сумел бы я их выдержать? Когда я размышлял об этом, мне казалось, что я бы смог. Я бы кричал до тех пор, пока просто не потерял бы сознание от крика. Убивал бы себя криком. Но днем, когда я случайно ударялся ногтем, пальцем, ногой и чуть не вопил от боли, я вспоминал свои мысли о пытках – и тогда мне уже не казалось, что это можно выдержать.

И тогда я думал о своем отце, и меня била дрожь. Мама говорила, что в их подпольной ячейке вечно шли споры, иногда глубоко за полночь, и ее родители очень беспокоились, что она возвращается домой так поздно. Члены ячейки говорили друг другу не «пани» или «пан», а «товарищ». А спорили они о целях коммунизма. И о том, допустимо ли ради достижения этих целей убивать людей. Оправдывает ли цель средства? Мама считала, что нет. И тогда ее исключили из ячейки, потому что она ни за что не хотела отказаться от своих принципов. А кроме того, она не соглашалась отречься от религии. Но отец не перестал из-за этого ее любить, хотя в ячейке на него очень сердились. А потом отец поехал в Россию. Он хотел увидеть своими глазами, как там строится коммунизм. Вернувшись, он сказал, что не все там идеально. Но, несмотря на это, он остался в партии и продолжал ходить на демонстрации.

После этой поездки они поженились. Гражданским браком, а не в костеле, потому что отец не верил ксендзам. Но он никогда не говорил, что не верит в Бога. Мама клялась, что не говорил. И я уже тогда понял, что еврейский Бог – все равно что наш, если не считать, конечно, Иисуса и Деву Марию. Мама объяснила мне: отец всегда считал, что всякая церковь – это просто орудие власти, а все служители веры – что ксендзы, что раввины – просто наживаются на вере людей. Меня уже тогда подкупил тот факт, что отец верил в возможность исправить мир и что у него нашлось достаточно смелости не только верить и говорить, но и подняться и делать. Наверно, он верил, что если не будет классов, не будет богатых и бедных, аристократов и простых людей, евреев и христиан, и если все народы сольются воедино, то не будет никакой разницы также между ним и мамой. Я так считаю, потому что мне как-то не верится, что он совсем не задумывался об этой разнице между ними. Даже если на словах и утверждал, что это не имеет никакого значения.

Но мама говорила, что он отказался венчаться с ней в костеле совсем не потому, что был евреем. Никто и не знал, что он еврей. Просто он не принимал религиозные обряды. И поэтому они поехали за границу, в Бреслау, нынешний Вроцлав, где тогда можно было заключить гражданский брак. И тогда его родители прокляли отца, а родители мамы отказались от нее. Они не знали, что он еврей, просто гражданский брак в их глазах не был браком вообще, так что, по их понятиям, мама жила с отцом в грехе. Моя бабушка, мамина мама, уже после того, как я был принят в их семье, еще долгое время, когда сердилась, называла меня «байстрюком».

Мама все-таки окрестила меня. Она боялась, что отец не позволит, и потому пошла в костел тайком, без его ведома. Но потом все-таки рассказала ему, и он совсем не сердился. Напротив, он засмеялся и сказал, что и сам бы мог меня окрестить вместо ксендза – водичкой из-под крана.

Отца арестовали в 1933 году. Его увехти в Павяк, и он сидел там три месяца, до самой своей смерти. У мамы сохранился обрывок старой газеты, где сообщалось, что некий коммунист якобы пытался бежать из тюрьмы и был убит «при попытке к бегству».

Глава 4. Антон

Знает ли Антон, что я наполовину еврей? И если да, то почему же он тем не менее так хочет меня усыновить? Наверно, все-таки не знает, думал я с надеждой. Иначе это было бы выше моего разумения. Ведь после немцев Антон больше всего ненавидел евреев. И сразу же за ними – коммунистов. Впрочем, иногда он их менял местами – сначала коммунистов, потом евреев. И именно он растил мальчика, чей отец был одновременно и тем и другим? Нет, это невозможно!

После того как мама рассказала мне об отце, я первые часы был целиком занят собой, своим вопросом вопросов: кто я сейчас, если мой отец вдруг оказался евреем? И поэтому я даже не вспоминал об Антоне. О его месте во всей этой истории я начал думать лишь в школе. И сразу же испытал очередное потрясение. До самого конца занятий я уже не мог думать ни о чем другом, кроме одного – знает Антон об отце или не знает? Я пытался вспомнить, рассказывала ли мама что-нибудь такое, из чего можно было бы сделать тот или иной вывод. Может быть, она все-таки не рассказала ему? Разве не достаточно с него, что мой отец был коммунистом? Нет, не может быть, чтобы Антон знал! Он не женился бы на гражданской жене еврея и вдобавок еще и коммуниста. Это казалось мне невозможным, и я всем сердцем надеялся, что я прав. Но потом я припомнил всю честность и искренность мамы, и во мне вспыхнули страшные опасения. Может быть, он действительно до сих пор не знал, но теперь, после этой истории с еврейскими деньгами, она ему расскажет?! И я тотчас начал сочинять в уме какое-нибудь магическое заклинание, которое убедило бы маму ничего Антону не рассказывать. И тогда мне пришла в голову новая возможность: пусть даже он знает, но если мама не расскажет ему, что я тоже знаю, у нас все останется по-прежнему, как будто ничего не произошло.

Я постарался прийти домой пораньше и стал с нетерпением ждать маму, моля Бога, чтобы она пришла до Антона. И как только она появилась, я сразу же ее спросил.

Антон знал.

И тогда я стал просить маму, буквально умолять ее, чтобы она больше ничего ему не рассказывала. И не из-за денег. Как раз это мне казалось наименее существенным. Насчет денег я рассуждал просто: если Антон узнает об их существовании, он не позволит маме отдать их нуждающемуся еврею. И может быть, даже накажет меня за всю эту историю. Нет, я уговаривал маму не ради денег, а ради того, чтобы с его стороны в нашей семье все оставалось так, как было до вчерашнего дня. Достаточно того, что Антон знает об отце и что это заставляет меня самого изменить отношение к нему.

Я говорил и говорил. Мама долго молчала. Но потом наконец согласилась.

И теперь у меня возникла тяжелая проблема: мне на самом деле нужно было изменить отношение к Антону. Я уже не мог ненавидеть его, как раньше. Более того – я не мог его, как раньше, презирать и чувствовать свое превосходство над ним.

До этого я действительно его ненавидел – ив основном из-за мамы. Но по-настоящему я стал ненавидеть Антона, когда узнал, чем они с мамой занимаются по ночам. Об этом позаботился парень из нашего двора, сын наших соседей. Он был на несколько лет старше меня, и он объяснил мне все в деталях. Помню, мы стояли в темноте на лестничной площадке и умолкали каждый раз, когда кто– нибудь проходил мимо. Пока не вышла его мама, которой соседи донесли, что мы с ее сыном что-то там «варим» под лестницей, а может, и курим тайком.

По сей день у меня стоит перед глазами довольная ухмылка, которая расплылась на его лице, когда он увидел мои потрясение, обиду и недоверие. Он был большой, а я был маленький. И он снова и снова сообщал мне свою гнусную «правду»: твой отец вставляет… знаешь что? В эту минуту я думал, что он самый большой грешник в мире и что еще миг – и с неба ударит молния и убьет его на месте.

Но ничего такого не произошло. И тогда я начал спорить. Я сказал, что этого не может быть, потому что это грех. Он ответил, что я прав, это действительно грех, он так и называется «первородный грех». Но это единственный способ сделать детей. А потом согрешившие идут и исповедуются, и ксендз говорит им, сколько молитв нужно произнести, чтобы искупить этот грех. Тогда я пылко воскликнул, что кто угодно, только не моя мама. Они с Антоном не делают ничего подобного. Факт, ведь у них нет детей.

Но мне ничего не помогло. Потому что до того, как он объяснил мне «правду», я не обращал внимания на эту сторону жизни. Наверно, наигравшись в футбол или набегавшись по улицам, я засыпал сразу же, едва касался головой подушки. Но теперь, когда он мне рассказал, я начал прислушиваться. И после того как один раз услышал все, начал затыкать себе уши подушкой, едва только слышал, что «это» начинается.

А через какое-то время я уже сам, вместе с Вацеком и Янеком, вбивал эту правду в уши малышей. Точно в том виде, в каком сам ее получил.

И ненавидел Антона.

Однажды я увидел, как он бреет маме ноги своей опасной бритвой. Мама смертельно боялась орудовать этой бритвой. По правде говоря, я тоже. Кажется, тогда уже изобрели безопасную бритву, но Антон презирал такие игрушки. Я вошел вечером в душевую, когда они думали, что я уже сплю, и увидел, как он это делает.

А теперь я вдруг не мог заставить себя ненавидеть его всей душой, как прежде, потому что теперь я знал, что все это время ему было известно, что мой отец еврей. Этот факт поставил меня в тяжелейшее положение. И мне кажется, что именно с него в моей жизни начался важный поворот. Я начал применять свои мозги.

До тех пор мне доставляло большое удовольствие думать об Антоне как об этаком «примитиве» – мусорщике из рода потомственных мусорщиков. Ведь в его семье и вправду уже несколько поколений мужчин занимались сбором мусора. Я понимаю, эту работу тоже кто-то должен делать. Но мне нравилось презирать его за это и вообще за все, что я способен был в нем увидеть. Например, за его имя. Я любил имя моей мамы – Анеля-Барбара, урожденная Реймонт. Кстати, мой дедушка со стороны мамы на самом деле был родственником этого известного польского писателя. И я не выносил фамилию Антона, которая приклеилась к маме после их брака. Помню, меня всякий раз передергивало, когда какая-нибудь соседка или кто-нибудь в лавке обращался к моей маме со словами: «Пани Скорупа». И меня всегда обижало, что она не сохранила имя моего отца. Могла бы называться Яворская-Скорупа, если уж на то пошло. Или даже Реймонт-Яворская-Скорупа, если бы захотела.

Мама называла Антона по имени. Но когда она хотела его подразнить, то говорила «Скорупа» или даже «пан Скорупа». И тогда он сердился и называл ее «пани Реймонт», произнося это с такой интонацией, словно хотел сказать: «Вы только посмотрите на эту благородную цацу».

И ко всему этому он и впрямь был человек простой, даже невежественный – с трудом окончил четыре класса начальной школы и не читал книг. И тем не менее моя мама вышла за него замуж, и этого я никогда не мог понять. Мне тогда было уже пять лет. И я помню, как я шел с ними на венчание в костел.

Долгое время я отказывался называть его по имени. Я обращался к нему «пан Антон». Я часто прислушивался к тому, о чем они говорят в своей комнате, и не раз слышал, как он пытается убедить маму, чтобы она повлияла на меня в этом вопросе. Вначале он настойчиво требовал, чтобы она приказала мне называть его «отцом». Потом перестал упоминать это слово и заговорил об усыновлении. Но тогда я уже был постарше, и когда мама попыталась заговорить со мной об этом, я на три дня убежал из дома к дедушке и бабушке. Я все время думал, что, если бы отец узнал обо всем этом, он перевернулся бы в могиле. В конце концов Антон отступился, и я лишь иногда слышал, как он говорит маме, что это позор: он растит меня с пятилетнего возраста, а я обращаюсь к нему как к чужому. Ему стыдно перед друзьями и соседями, а также перед учителями в моем классе. Неужели он это заслужил?! И тем не менее я продолжал обращаться к нему «пан Антон» или же старался обратиться так, чтобы вообще не назвать его имя.

Когда я был моложе, еще до войны, я вдобавок дерзил ему и обзывал разными обидными прозвищами вроде «вонючки» – из-за его работы в туннелях канализации. Это продолжалось до тех пор, пока он не отлупил меня как следует и я ушел от него – стыдно признаться – с красным задом. Мама тогда очень на него рассердилась. Она никогда не поднимала на меня руку. И я помню, как он ответил ей, что если бы он был моим настоящим отцом, то отхлестал бы меня ремнем и вообще воспитывал бы меня как следует. Так, как воспитывали его. И что, разве из него получился такой уж плохой человек?! Но мама все равно запретила ему меня лупить, что бы я ни натворил, а в обмен обещала, что я больше никогда не буду его дразнить.

А потом она провела со мной долгую воспитательную беседу. Она взяла меня на прогулку по берегу Вислы. Это было одно из любимых моих удовольствий – ходить с ней в лунные ночи вдоль берега реки. Мы обычно шли очень медленно, и я держал ее за руку, а если дело было зимой, она надевала старую меховую шубу, которую я любил гладить, и так мы шли, и снег скрипел под нашими ногами. И все вокруг было серебряным, точно в заколдованном лесу.

В этот раз мама рассказала мне, как случилось, что она вышла замуж за Антона.

Она познакомилась с ним, когда отца арестовали. Она приходила к тюрьме в надежде его увидеть, а Антон тогда торговал там мороженым, разнося его в большом ящике, висевшем на плече. В летние дни, в часы, свободные от работы, он таким образом подрабатывал пару-другую злотых в придачу к той зарплате, которую получал от муниципалитета за работу в канализации. И когда мама сидела на тротуаре напротив тюрьмы, он неизменно подходил к ней, давал ей бесплатно мороженое и всячески пытался утешить. Возможно, я не объективен, но и по оставшимся фотографиям можно увидеть, какой она была красивой. И не просто красивой – она вызывала у людей доверие и теплые чувства. И даже когда ему стало известно, что ее муж коммунист, а потом – что он еще и еврей и что она растит незаконного сына, Антон не оставил ее. А ведь остальные от нее отступились. Причем именно из-за того, что она прижила сына в грехе. О том, что отец еврей, не знал никто, кроме Антона. Но в те времена большинство людей у нас были религиозными и не могли простить, что она не венчалась в костеле. По их мнению, она жила в грехе. Другие времена, другие взгляды…

А вот когда мама вышла за Антона, они ей сразу все простили. И я помню, что именно тогда я познакомился со своими дедушкой и бабушкой с маминой стороны и со всей ее семьей. Они все пришли в костел на венчание. Я был очень взволнован, потому что у всех моих тогдашних друзей были дедушки и бабушки, хотя бы в единичном наборе, а также всевозможные дяди и тети, а у меня до того дня не было ни единого родственника.

На этой прогулке вдоль Вислы я обещал маме больше никогда не задираться с Антоном. И выполнил это обещание. Но по ночам, в кровати, я мысленно – а иногда и шепотом – повторял все те прозвища, которыми наделял отчима. А потом ходил к нашему ксендзу исповедоваться в этом. Пусть хоть ксендз знает, что я думаю о своем отчиме. И ксендз всегда наказывал мне прочесть в искупление несколько молитв подряд. Но для меня это не было наказанием. Я и сам любил молиться перед сном. Наверно, боялся ночных духов…

И все же иногда мне приходилось обращаться к Антону по имени. Иначе я бы не мог ничего от него получить. И вот каждый раз, когда я просил у него пару грошей или еще что-нибудь, я переступал через свой гонор и называл его «Антон». Он расплывался в улыбке, а я еще больше его ненавидел. Но у меня не было выхода – все семейные деньги находились у него. И если я хотел купить себе пару конфет или что-нибудь другое, то вынужден был обращаться к нему, потому что мама наотрез отказывалась говорить от моего имени.

Была еще одна ситуация, в которой мне приходилось обращаться к нему по имени, – когда он был пьян. В этом состоянии он вообще не понимал, что с ним происходит. У него было соглашение с мамой, что каждый воскресный вечер он может пойти в трактир и выпить от души. И я должен признать, что он выполнял это соглашение. Он, конечно, заглядывал в трактир и в будние дни, возвращаясь оттуда со слабым запахом водки, но в будние дни он никогда не напивался. В воскресенье с утра мы, как и все добрые поляки, шли в костел. Антон надевал парадный костюм, купленный за гроши у евреев в гетто, я надевал свой праздничный костюм, тоже купленный у евреев, а мама надевала одно из новых красивых платьев, которые он ей приносил, каждый раз клянясь, что это не еврейское. Но тут он врал. И я думаю, что мама тоже знала, что он врет. Потому что еврейскую одежду она решительно отказывалась надевать. Я думаю, из жалости. Может быть, ей представлялась в эту минуту та женщина из гетто, что еще недавно носила это платье, а теперь мертва. И поэтому Антон всякий раз клялся ей, что купил это платье в комиссионном магазине. А мама выглядела в этих платьях такой красивой, что ей хотелось ему верить.

Из костела мы шли обедать к дедушке и бабушке на Мостовую. И только после того, как мы возвращались оттуда, наш «примитив», как я его называл в ту пору, переодевался – ему было жаль портить нарядный костюм – и шел в трактир пана Корека. И если он не возвращался до комендантского часа, мама посылала меня привести его оттуда. С тех пор как в Варшаве был объявлен ночной комендантский час, это стало моей обязанностью. Каждый воскресный вечер, едва лишь темнело, мама начинала шагать по квартире, не находя себе места, и все время проверяла часы. Мне запрещалось покидать дом – на тот случай, если ему понадобится моя помощь. И если Антон не возвращался вовремя сам, я отправлялся за ним в трактир. Кстати говоря, мне и самому нравилось приходить туда в воскресенье вечером. Все выглядело совсем не так, как в будни. Что там происходит в будни, я хорошо знал, потому что подрабатывал у пана Корека – иногда официантом, иногда мойщиком посуды. Но я никогда не работал у него в воскресенье. На это мама не соглашалась. И не только из-за пьяных, но и из-за праздника.

Когда я приходил забирать отчима, он иногда еще понимал, что я говорю, и мне удавалось – правда, с помощью пана Корека – вытащить его наружу. Пан Корек знал мою маму еще до войны, даже до того, как она вышла замуж за Антона, и он всегда приходил мне на помощь. Все дальнейшее зависело от того, удавалось ли мне удержать отчима, чтобы он не упал на улице, и направить его именно в сторону дома, потому что он непременно норовил свернуть в другие улицы, в другие дома и во все двери, которые перед собой видел – или думал, что видит. И я должен был удерживать его, чтобы он не рухнул в какую-нибудь открытую дверь или же не раскровянил себе лицо, ударившись о стену там, где открытая дверь ему привиделась.

Но настоящая беда случалась в те вечера, когда я приходил забрать его, а он уже лежал под столом. В таких случаях пан Корек давал мне трехколесный велосипед с прицепленной к нему коляской, который он держал во дворе за трактиром. Я должен был только поклясться, что верну его назавтра утром, сразу же по окончании комендантского часа, то есть после пяти утра, – велосипед нужен был самому пану Кореку, чтобы привезти в трактир новый товар. Когда мы с ним укладывали Антона в коляску, пан Корек заботливо укрывал его одеялом, а я должен был поклясться также и в том, что буду беречь это одеяло как зеницу ока, позабочусь о том, чтобы Антон не испачкал его пьяной рвотой, и верну назавтра совершенно чистым. Это означало, что в понедельник мне приходилось вставать на рассвете, задолго до начала уроков. Именно над этим моим распорядком смеялись Вацек и Янек, когда встретили меня тогда на улице.

По правде сказать, я не знал, о чем просить Господа, – чтобы обнаружить его в трактире за столом или под столом. Когда он был совершенно пьян, пан Корек помогал мне уложить его в коляску, и дальше я уже управлялся сам. Куда хуже было, если Антон вроде бы мог идти, и мы с ним выходили и даже преодолевали какое-то расстояние вполне благополучно, а потом он вдруг падал. Иногда я успевал подхватить его, и тогда он продолжал идти. Но иногда мне не удавалось его удержать, и тогда он просто валился на землю, как бревно.

Трактир пана Корека находился не так уж далеко от нашего дома. Но все-таки какое-то расстояние нужно было пройти. И если он падал по пути, мне приходилось бегом возвращаться в трактир, брать велосипед, со всей скоростью ехать к тому месту, где я его оставил, и поднимать его в одиночку. И несколько раз случалось так, что, когда я возвращался, он лежал в канаве или же какие-нибудь шустрые мальчишки уже добрались до его карманов. А один или два раза я подъезжал как раз в ту минуту, когда полицейские собирались тащить его в отделение. В первый раз, когда я вернулся буквально в последнюю минуту, мне пришлось с ними спорить. Во второй раз они уже только стояли и ждали, пока я вернусь. И один из них даже пожалел меня: «Какой отец тебе попался, парень…» Мне хватило ума не указывать ему на его ошибку. Я думаю, полицейские передавали эту историю друг другу, потому что в следующий раз в том же месте патрулировали совсем незнакомые, кроме одного, которого я видел и предыдущим вечером, но и он ничего не стал объяснять своим напарникам – они сами сразу поняли, в чем дело, подождали, пока я вернусь на велосипеде, и помогли мне погрузить Антона в коляску, а один даже похлопал меня по плечу, как будто мы с ним друзья.

Эти полицейские работали на немцев, но Антон всегда их оправдывал. Он говорил, что у них нет выхода, это их заработок. Тем не менее после оккупации слово «полицейский» стало таким ненавистным в Польше, что их переименовали в «милиционеров».

Когда я наконец добирался домой, я свистел маме. Она спускалась, и мы вдвоем тащили Антона по ступенькам. Мама отказывалась просить помощи у нашего привратника Валенты. Это было ниже ее достоинства. Как-никак, а она все-таки была из семьи Реймонт, и ей было стыдно, что она должна тащить по лестнице какого-то «примитива», к тому же напившегося до потери сознания. Она предпочитала, чтобы он возвращался со мной «своим ходом», несмотря на те грубые песни, которые он при этом орал во весь голос. Я-то как раз эти его песни любил. Я не всегда всё понимал, но в них всегда употреблялись неприличные слова и всегда было что-то смешное – что-то настоящее и смешное. И когда он пел какую-нибудь из песен, которые мне особенно нравились, я обращался к нему по имени и просил:

– Ну, Антон, давай еще раз.

Или хлопал в ладоши и говорил:

– Давай еще одну такую.

Не помню, чтобы я стеснялся его так, как стеснялась мама. В конце концов, это не я вышел за него замуж. И потом, он не был моим отцом, и все соседи знали об этом. К тому же в пьяном виде он был куда симпатичней и часто смеялся. А обычно он бывал хмур и неулыбчив – кроме тех минут, когда рядом была мама. В пьяном виде он говорил со мной иногда так, как говорят со взрослым другом. Смеялся и шутил. Помню, как-то раз даже сказал что-то о маминой попке. Это было уже возле самого нашего дома, мама услышала, вышла и сказала, всплеснув руками: