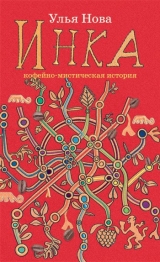

Текст книги "Инка"

Автор книги: Улья Нова

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

– Иди, иди, конторская крыса, – говорила она, отправляя свою удаляющуюся сутулую фигурку сонно продвигаться на тропе работы и, наконец, теряя из виду. Эх! Освобожденная, Инка сворачивает в переулок, избитая вежливыми толчками, пинками спешащих. В переулке стало ей как-то тревожно и мутно, а беспокойство накрыло, обдало с головой. И тогда, прислонившись к стене дома в безлюдном переулке, уронив сумку на асфальт и скрестив руки на груди, Инка снова припомнила, что говорил Уаскаро, и слова его прозвучали как указатель:

– Когда отпустишь себя, не ликуй, а когда найдешься, ничего не подмечай, не делай выводов, не высказывайся. Пусть тебя сначала мутит, потом трясет, потом колотит, словно ты маленький барабан. Ты будешь беспокоиться от собственного ослушания. Ты так привыкла к своим маршрутам, к своим тропкам, что любое отклонение вызовет ураган. И ты окажешься без крыши над головой – бездомная, голодная, чужая. Но потом ты найдешься, ты окажешься и поймешь, куда идти дальше и с какими песнями.

Совсем не шутка оказалось это бегство – рубашка Инки взмокла, а тельце под одеждой сжалось, как будто она попала прямо в открытое море, в шторм, где, как пенопластовый поплавок, ее трепало на волнах. Город предстал пред ней в неузнаваемом высокомерии и строгости. Она не узнавала и себя, как будто была и штормом и призраком этого шторма, а редкие прохожие без почтения омывали ее опасливыми взглядами. Подбежал мальчишка-попрошайка, пользуясь ее отчаянной борьбой со стихией, а также поникшим, витающим видом, жалобно потребовал два рубля.

Она двигалась медленно и плавно, а город и спешащие служащие оставляли ее, уплывали от нее в свой старый свет, в свой обыденный день, в котором раньше кружила и она – маленькое суденышко из дерева. А теперь, рискуя потерять работу, но совершенно не печалясь, бездумно и легко продвигалась Инка в неизвестном направлении, обнюхивала день, определяя, в чем его суть и для чего этот день больше подходит. Вон оно и солнце – застыло за башенкой и со сдержанностью, свойственной солнцу в часы утреннего кофе, наблюдает Инкины первые беспомощные попытки самообнаружения. Неподалеку, полируя ластиками шин асфальт, остановился черный лакированный гроб на колесах. С шумом опустилось окно: «Чего, котенок, скучаешь? Замерзла? Я могу помочь?»

Инка, стараясь не теряться, отрицательно покачала головой и ушла вперед, оставив водителя настойчиво сигналить за спиной. Она преодолела пару маленьких, изогнутых улочек, еще немного помучившись медленной, слитной походкой, совсем выбилась из сил и задрожала замерзшим, взволнованным, но ожившим телом.

Что делать дальше и сколько мучиться самообнаружением, Уаскаро не уточнял. «Вот ведь беда-то в чем, – горевала Инка, – есть многие вещи, дозы которых человечество так и не удосужилось определить. Сколько раз в день надо впадать в любовное оцепенение, сколько минут в день невредно и помечтать о сладком, безмятежном будущем, которое, конечно, не светит, но все же. Сколько не грех смотреть в одну точку, замерев и оглохнув. Сколько можно, углубившись в astrohomo, изучать Солнечную систему и ее окрестности, учитывая, что подобные усилия ни сейчас, ни в перспективе никак не связаны с овладением даже жалкими тугриками, не говоря уж о зеленых и евро. Никто ничего не замерил, не определил дозы, знай, дрожащее существо, загибайся в тоске по диким дням, когда можно досыта пошалить. А уж как часто стоит находить себя, вообще никто не удосужился объяснить. И чем занимаются эти люди, когда вокруг не еловый, а тропический лес нерешенных проблем».

Подумав так, Инка сочла, что для начала вполне достаточно, однако она ничего и не прояснила про вершины – про ущелье крота, про гору ламы и еще небо знает кого, но тряхнуло ее для начала неплохо. Закончив на сегодня духовные упражнения, она встрепенулась, сорвалась и, выгнувшись под тяжестью баула на плечике, понеслась, чтобы опоздать не более чем на полчаса в офис.

Припоминая эти ощущения вечером того же дня, перед сном, Инка только мрачно затянула вслух:

– У-у-у-у, да я не та, что раньше, – и заставила темную, дремлющую комнатушку встрепенуться от голоса, неожиданно ворвавшегося в тишину.

Раздумывая перед сном, где же удобнее назначать дальнейшие встречи с собой, Инка обнаружила, что ее маленькая квартирка слишком тесна для духовных практик, забита до отказа всякими случайными вещами, разнородной мебелью, на которой развешаны украшения, амулеты, а на полу – беспорядочно накиданы шкуры, коврики и игрушечные звери. Все это притягивает пыль и уводит внимание рассеянно блуждать, прыгать и скакать с одного предмета на другой. Забываешь, кто ты, откуда и куда собирался идти – в ремонт обуви или в странствия по горной стране. Какие тут долгожданные встречи с собой. Жилище – это, наоборот, вокзал, в котором прощаешься, отпускаешь себя в какие-то дальние просторы, не зная, увидишь ли вновь.

На улицах мегаполиса духовные упражнения тревожат и приводят в замешательство прохожих, дают повод бомжам и бродяжкам фамильярно подкатывать и клянчить, а владельцам машин – волноваться за Инкино здоровье, мягко тормозить, разыгрывать заботливых папаш, выглядывая из окна с вопросом: «Я могу чем-нибудь помочь, а, котенок?» Но в обществе любого двуногого, даже Уаскаро, о тропе самообнаружения и думать не приходится. Тут только знай подбирай раскиданные по углам клочки эрудиции, раздумывай, как ответить поумней, чтобы не обнаружилась нехватка образования, которого – как денег в разграбленной казне. А в конторе даже мимолетные самообнаружения могут вызвать уныние, скорбь по загубленной жизни, страх перед будущим. Закончится все это срывом графика, путаницей, жалобами клиентов, выговором и, наконец, полной потерей средств к существованию. Вот ужас: вокруг простирается обширный мегаполис, включающий в себя тысячи субкультур, а при этом – полный дефицит мест для встречи с собственной персоной. В сутках двадцать четыре часа, и за этот полный пируэт планеты трудно выцарапать хотя бы жалкие полчасика, чтобы просто обнаружить себя и поприветствовать: «Ну, здравствуй, Инка, коли встретились. Что скажешь?»

Уаскаро учил, что у одних людей судьба – объезженная лошадка, у других – послушная кляча, а иных несет дикий мустанг “Чтобы объездить судьбу, надо выходить из игры. Что это значит, он не пояснял. Только советовал выбрать день и менять свои направления, убегать, выходить из игры, стараясь обмануть даже собственный страх и установленный порядок. Почему-то в устах Уаскаро перспектива подобной тренировки казалась привлекательной. Ведь на облик Уаскаро, на его манеру медленно говорить, на движения, жесты, на его сорок с лишнем косиц окружающая действительность забыла наложить отпечаток. Как подслеповатая сортировщица шерсти – взяла и пропустила яркую прядку.

То, что этот выход из игры – совсем нелегкое дело, Инка почуяла, когда неожиданно для себя спрыгнула с подножки трамвая. Вокруг были лужи и подтаявший снег. Инка упала, поцарапала ногу, испачкала юбку и стала разыскивать сумку, улетевшую на середину шоссе. Два панка, обдуваемые ветром на пустой остановке, только беззубо посмеялись: «Девчонка, кто ж пьет в такую рань?»

Этот выход из игры оказался довольно утомительным делом. Когда плетешь амулет за рабочим столом, появление босса – не самое радостное событие. Вот, попахивая так, что и скунса смутило бы, Писсаридзе кричит и укоряет Инку в бездействии – неплохая проверка рвения в беге из игры. И все же Инкины влажные от волнения глаза в панике читают статью Звездной Пыли о Солнце. Глаза, как одуревшее насекомое, бегают по кругу, дальше первой строчки не вырываются, словно стали спутниками на неизвестной орбите. За долгий и яростный вой Писсаридзе Инке удалось двадцать раз прочитать:

«Солнце – желтый карлик 5 миллиардов лет от роду… Солнце – желтый карлик 5 миллиардов лет от роду, Солнце – желтый карлик 5 миллиардов лет от роду…»

К вечеру Инку все же не уволили. К ее трофеям прибавились три кожаных браслета с висюльками из маленьких раковин, добротно сплетенные под рабочим столом во время нытья престарелой переводчицы, которая явилась устраиваться на работу. Выбегая из игры и настойчиво вспоминая, кто она есть, Инка впервые поглотила полный обед и три сверхурочные чашки кофе, совершила приветственный звонок Уаскаро и распечатала на служебном принтере статью о Солнце. Весь остаток вечера Инка продолжала прилежно выбегать из игры: удалилась из мегашопа, свернула с центральных улиц, что увешаны погремушками вывесок и гирляндами лампочек. Из метро Инка выскочила на промежуточной станции, прочувствовав до предела духоту и скорбь многолюдного подземелья, остаток пути она шла пешком, через парк, освещенный лишь бледной Кильей-Луной Увлеченная бегом из игры, Инка избежала лифта с соседкой на борту, с соседкой, цель существования которой – вести за всем и вся пристальное наблюдение, а потом выносить окружающему приговоры, от каких бы даже у главы инквизиции волосы на голове, словно от лака сверхсильной фиксации, приняли навек вертикальное положение.

Уже в постели, сладко потягиваясь, Инка бежала от сна – всю ночь воевала с усталостью и дремотой, не давая векам опуститься, и этой ночью Инке было представлено Солнце.

«Солнце – желтый карлик 5 миллиардов лет от роду, за годы своей жизни освещало окружающую его темноту так щедро, что уже успело сгореть наполовину – Солнцу осталось жить около 5 миллиардов лет. Солнце в 750 раз превосходит по массе все планеты, и пыль, и сор, все вместе взятые каменья, которые носятся вокруг него. Солнечную талию можно украсить пояском из 109 яшмовых камешков размером с нашу планету. Солнце – самая близкая к Земле звезда, свет от которой доходит до нас за 8 с копейками (центами) минут. Остальные звезды удалены от Земли на световые года, то есть находятся бог знает как далеко. Солнце не стоит на месте, оно спешит, несется по орбите вокруг центра нашей Галактики, преодолевая ежесекундно больше 200 км. Солнце и центр Галактики разделяет бездна в 25000 световых лет. Такая же пропасть лежит между Солнцем и окраиной Галактики…»

Через пару дней, не прерывая духовных упражнений, Инка возвращалась из посольства с визами, но не поехала в «Атлантис», а вышла из игры, учредила обеденный перерыв и попала в центр города в будний день. Она кромсала булку на ходу и пугливо всматривалась в лица. Что это за существа бродят при дневном свете без работы, кто они, чем дышат и чем живут? Инка спокойно шла к своей любимой кафешке, где сто сортов кофе, географические карты на стенах, разные штурвалы, компасы, и кажется, не заметишь, решишься и поплывешь в свое первое путешествие. Самоуглубленно подходила Инка к кафе, прикидывая, хватит ли у нее денег на пакетик кофейных зерен, которые так необходимы для бодрости и самообнаружения, до зарплаты еще далеко, выпить кофе сейчас и неделю, а может быть, и две есть сушеное мясо, забытое в углу холодильника. В таких размышлениях, продвигаясь навстречу сокровищнице кофе, Инка нюхала день и уловила знакомый запах лимонных и цветущих мандариновых деревьев. Она остановилась и стала осматриваться по сторонам и вот заметила неподалеку знакомые сорок с лишним косиц и, не скрывая восторг нечаянной встречи, энергично замахала руками, сорвалась и побежала. Ведь это немыслимо – отыскать друга в мегаполисе, среди уличной давки, выхватить знакомое лицо, и вот оно уже приближается, приветственно улыбаясь. Тем более приятно встретить друга в момент душевного шторма. Инка скакала, огибая прохожих, стараясь поскорей отделаться от формы конторы, от всех этих предписаний и требований «Атлантиса». Все, плыви «Атлантис» подальше, пока-пока.

Уаскаро нисколько не удивлен нечаянной встречей на просторах мегаполиса. Он так спокоен, как будто встречать нечаянно в центре города знакомых для него – дело обычное. Он сдержанно улыбается Инкиному восторгу, уворачивается и не дает сомкнуться осмелевшему от радости объятию, не дает Инке оставить накопившуюся нежность у себя на шее, сжимает ее запястье и увлекает в самую гущу людей. Продвигаясь в толчее, он говорит, что, раз уж они нечаянно встретились в городе, значит, Инка начинает преуспевать в духовной практике. Странный все-таки этот Уаскаро, никак не понять, что у него на уме. Инка хочет расспросить, к чему все эти тяжкие выбегания из игры, что они дают. Смятая в давке и спешке неработающего люда, утомленная, запуганная Инка едко замечает, что не находит ничего хорошего в шумных, утомительных скоплениях столичных аборигенов и гостей.

Уаскаро мил, щедро улыбается и указывает рукой вокруг, словно улица – его владения:

– …Вот – Океан Людской. Где, как не здесь, проверить силы, достаточно ли крепок ты, пловец? Всплывешь ли, нет или в пучину канешь? Хвалился выплыть, пересечь стремился… и вот – идешь ко дну, как серый камень. Но если здесь ты справился, дружок, уверен будь, в какой-нибудь речушке, болоте, озере, колодце, ручейке – не пропадешь, ведь целен ты как слиток золотой, и легок, как янтарь. Здесь, в толчее, постигнешь главный закон для покорителя морей: обязан точно знать, найти, что хочешь, и где искать. Туда и путь держи. Но прежде, по пути, себя ищи. А как нашелся, Океан Людской, почуяв властелина, шумит тебе немного дружелюбней. Урчит, как кошка, и лижет пальцы, как верный пес. Становится он для тебя простором, который ты сумеешь покорить как путешественник и первооткрыватель.

Но Океан Людской – не просто толпы и пот, те только лица, куртки, шепот, в нем – недра, он сокровища хранит. В нем волшебство, в нем множество обрядов домашней милой магии людей. Она неуловима и бесшумно живет себе и тихо прорастает, как водоросль, на дне, среди примет и мелких суеверий. И каждого сумеет одарить. О ней бы лучше вслух не говорить, а лишь молчать, хранить.

Инка могла только предположить, откуда Уаскаро знает и так легко, нараспев цитирует из «Бури». Она затаила дыхание, словно сама нырнула глубоко в Океан Людской, но не за водорослями магии, а за разгадкой, кто же такой, этот Уаскаро, почему уворачивается от объятий, почему не поправит ее непослушную прядку, почему его взгляд ускользает, улетает куда-то вдаль. Может, виной тому его племянница, ее далекие и солнечные ласки?

Раньше Инка частенько была маской, за которой прятался Писсаридзе. Не вдумываясь, четко произносила она перед клиентами вбитые хозяином речи о достоинствах отдыха в пятизвездочных отелей, послушно излагала программу туров, как верный раб, уговаривала богатых дамочек полечиться на дорогих курортах, с готовностью заказывала билеты, настоятельно советовала оплатить экскурсии. Вызубрив пожелания хозяина, без зазрения совести восхваляла она перед озадаченными клиентами преимущество горящих путевок, не вдумываясь, что такое говорит. Но теперь, среди убедительного, быстрого щебетания наша Инка, как взволнованная кецаль, вылетала из игры в послушную маску, усаживалась на подоконник и следила, что будет дальше. А дальше она начинала запинаться, покашливала, нервничала, и все ее усилия были направлены на одно – сдержать слезы отчаяния и обиды на шестизубую шакалиху-судьбу, на хромую, хлипкую удачу. Неудивительно, что некоторые клиенты начинали неодобрительно переспрашивать и дергаться.

Как-то раз, после долгой пляски вокруг преуспевающей тетушки, несомненно, из довольных властителями, Инка почти уговорила ее поехать в Египет по горящей путевке. И надо же было выйти из игры в самый ответственный момент, когда корабль-бумажник расстегнут, а щедрая рука выкладывает на столе пирамиды заветных купюр Инка стремительно выбегает из игры, она где-то далеко и оттуда с безразличием наблюдает за долгожданным раскошеливанием. Сейчас надо бы затаить дыхание, молчать и постараться ничем не спугнуть решение, лучше бы покорно ждать, пока пирамида купюр отстроится и многострадальный договор наконец будет подписан. Но Инка вне игры, и ей все нипочем. Ни с того ни с сего голос срывается, и она сбивчиво отговаривает старенькую козочку, которая сдалась и сама рвется в духовку. Такая неожиданность здорово оглушает клиентку, лишает бдительности, рука ее дрожит, пирамида рушится, потом, раскрасневшись, огорченная тетушка долго ползает по полу и подбирает разлетевшиеся по всей комнате деньги. К сожалению, даже это неспособно обуздать сбежавшую Инку, ничто не возвращает ее к делу, она осмелела и напоминает, что летом в Египте жарища укладывает табунами, тем более если возраст наверняка дает о себе знать и сердце пошаливает. Увы, тетушка не оценила заботы, не распознала искренности, а возмущенно распрямилась, забыв половину капиталов на полу, не найдя, чем бы кольнуть, обиженной пулей вылетает из офиса и бормочет на ходу: «Старуху нашли, и без вас обойдусь». Инка задумчиво смотрит ей вслед и про себя шутит: «Вот – пример настоящей заботы о клиенте». Но такая забота может дорого обойтись, если пронюхает Писсаридзе: заставят работать в субботу, вычтут из зарплаты, да так нещадно, что только на кофе и хватит.

В свободные минуты Инка теперь погружалась в привычный ступор морских свинок и тупила на тему: кто же такой этот Уаскаро, как его понять, как разгадать? Но мысль не слушалась, слепла, глохла и металась, натыкаясь на стену из камней, которые так плотно уложены друг на друга, что и ножа между ними не просунуть, не говоря уже о какой-то близорукой, ленной мысли.

Кто такой этот Уаскаро с кожей цвета миндаля, чья грудь широка и горяча, как прибрежный песок. Почему он не уводит ее в тихие улочки, где можно, обнявшись, идти и шептать друг другу на ухо первые осторожные признания? Почему он тянет Инку на многолюдные проспекты, на шумные площади? Почему не замечает, что Инка трясется и нервно оглядывается по сторонам? Почему не жалеет, видя, как жалобно она втягивает шею в плечи, ныряет в надушенный шарф, прижимает к груди сумочку и, отчаявшись, дергает Уаскаро за рукав, сквозь зубы умоляет: «Бежим отсюда, бежим к природе»?

Уаскаро, кажется, испытывает удовольствие от ее мук.

– Черная кепка злит солнце и притягивает ультрафиолет, – говорит он, и кепка летит из его рук в раскрытое окно поезда, в темноту туннеля. Инка злится, но не возражает. А сама не замечает, как глаза открываются навстречу миру, навстречу мегаполису, которого она боится, как дикий необузданный зверь.

Зачем он берет ее с собой на эти «прогулки по Океану Людскому»?Со времен знакомства неужели он не успел понять, что Инка страдает в толпе от морской болезни? Она, расталкивая плотные людские трясины локтями, медленно и бесцельно продвигается за ним по Тверской, Арбату, Никольской или Мясницкой, а он крепко, словно наручником, сжимает ее запястье и тащит за собой. Инка от отчаяния и негодования готова убежать в любой узкий, сырой и безлюдный переулок. И бежать, бежать, бежать без оглядки, слушая, как эхо отвечает на шажки легкими вздохами.

Одно завораживало и восхищало Инку во время таких круизов – надо было видеть, как плавно, спокойно шествовал Уаскаро, чувствуя себя в Океане Людском как капитан и владелец легкого парусного судна. Он обходительно миновал старушек, почтительно уступал дорогу женщинам, снисходительно ускользая от грубых пинков и острых локтей, веско убеждал мужчин посторониться, а иных почтительно пропускал вперед. Он плыл, выразительно поглядывая вокруг, его глаза прояснялись, здесь он был свой, он был властелин, он сиял, и его косицы поблескивали на солнце. Каким чудом ему удавалось не грубить и не толкаться, было загадкой. Да что и говорить, он продвигался, почти не касаясь людей, ласково отводя их локти и руки. И шел довольно быстро для давки центральных улиц. Так ходить – утраченный вид спорта. Инке, которая едва поспевала за ним, такая горделивая манера передвижения казалась заразительной, почему бы не перенять хорошее. Но, стараясь двигаться медленно, Инка тут же попадала в западню широкого плаща какой-то дамы, цепляла замком сумочки чужой шарфик, вдыхала пышные волосы незнакомки, а венцом оказывалось столкновение с широкой железной грудью быкадора, он, естественно, не думал уступать дорогу, шел напролом, ледоколом сквозь людские айсберги. Вот тогда-то бережное, отеческое обращение Уаскаро с людьми начинало Инку удивлять: нет, это забытое, утраченное искусство. В Инке кипела жажда отомстить за свои обиды, она разъяренно несколько раз пихала быкадора плечом в грудь, сама не зная, чего ради. А когда ее тело отлетало в мягкие топи толпы, она искала зоркими глазами обидчика – подтолкнуть или хватить между лопаток своим остреньким невесомым кулачком, а потом проворно скрыться за спинами.

Иногда Уаскаро застывал и начинал любоваться: красотой неряшливой ветхой бабушки в желтых кедах или пестрой стайкой школьников, которые галдели, свистели и прыгали. В другой раз Уаскаро останавливался возле музыкантов военного оркестра, сидящих рядком на железных воротах мэрии. Он с интересом разглядывал курсантов, которые зябко кутались в негреющие парадные шинели с начищенными до царапин золотыми пуговицами. Медные тубы, трубы и валторны золотом искрили на солнце. Он протягивал банкноту, и курсанты, не дожидаясь выступления на сцене-времянке у памятника, играли только для мистера латино марши и танго. От маршей Уаскаро улыбался, приплясывал на ходу, распевал «айлавмоска», притопывал ногами, отбивал чечетку. Пляска «айлавмоска», набирая скорость, привлекала внимание окружающих, пробуждала Инку и заражала восторгом, желанием нашалить, сделать что-нибудь возмутительное, восхитительное и волшебное.

Однажды, после очередного круиза по Океану Людскому, Инка прилетела домой взбудораженной, измученной птицей. Решительным движением сдернула плащик, и тут старенькая радиола огласила квартирку, а заодно двор и улочки, чуть более симпатичные во мраке, воплями. Это кричал и стонал голос-шаман. Хозяин его, Джим Моррисон, увы, давно умер, но голос-шаман жив, вечно будет царапать и ласкать облака. Сырость зимы ворвалась через распахнутую балконную дверь, и голос-шаман что-то бубнил, а потом швырял в мокрую шерсть неба крики и стоны. Инка скакала по квартире, голос-шаман проникал в нее и лечил от волнения, от любопытства, от мук, кто же такой этот Уаскаро? Отдавшись течению мелодии, задевая в пляске мебель и переворачивая табуреты, Инка чуть было не смахнула телевизор и радиолу. Разгоряченная, с кровавым холодком в горле, она чувствовала запах собственного дымящегося пота, и теплые густые капли сползали по лбу и по шее. Напевая хором с голосом-шаманом: «мистер моджо райсинг», она вскочила на стул, дернула дверцу шкафчика, рывком выбросила оттуда пачку фотографий, перетянутых кожаным шнурком, под которым улыбался и сиял обладатель солнечных ласк, «зазнавшийся эгоист и больше никто». Но какие могут быть уныния, когда «мистер моджо райсинг», и она продолжала прыгать по комнате, морщилась и рвала толстые пачки фотографий. Письма рвать было бы легче, они были бы зачитаны и замусолены, закапаны слезами, кетчупом, маслом от шпрот, мокко и зацелованы радугой ее помад, но он никогда не писал, потому что «этот циник и эгоист способен сожрать целое блюдо водорослей и обесточить любую магию, любую». Он только и может посмеиваться кривой улыбкой, вспоминая то лето. За это Инка рвала фотографии на мелкие неровные кусочки, выпуская в ярость рук всю свою сердечную тоску, «терн оф зе лайт», все обиды, ей нанесенные, «мьюсик из йо онли френд», а то лето ее больше не интересовало, оно наконец-то прошло и забылось, как корабль-мираж. Теперь у Инки есть тайна поважней, ее надо бы разгадать, распутать как кипу ниток, узнав, кто такой Уаскаро и когда, наконец, его рука усталой птицей нечаянно опустится ей на талию.

Разделавшись с остатками лета солнечных ласк, она, растрепанная, свесившись с балкона, осыпала горстями жалких обрывков своего прошлого деревья и сизо-голубой вечер. Ну и что тут такого, ведь обрывки этих фотографий уносили не клочки брата, не возлюбленного, а так, случайного прохожего. Никто с нижних этажей не возражал ее досугу, это дало возможность еще долго кружиться и носиться по дому. Теперь Инка не сомневалась: зло – это не какие-то там волосатые божества, живущие в склизких болотах. Зло оно всегда рядом, внутри случайных людей. И как только оно дыхнет морозным арктическим ветром, надо бежать, разрывая и снося все на своем пути, надо нестись, как всадник, оседлавший дикого мустанга, и уноситься от него подальше. Инка резко, с размаху высвободилась от последней горсти обрывков и вдруг почувствовала, как глубокий зимний вдох ворвался внутрь, обжег свежестью и прохладой.

Однако на следующий день за офисным столом, что украшен не хуже ритуального дерева всякими флажками, картинками и брелочками, оказавшись в комнате одна, Инка прикрыла глаза и беспокойно поежилась, мысленно обозревая зигзаги жизни. «Уаскаро, Уаскаро, я привыкаю к твоему теплу, к цитрусовому аромату, что струится от твоих косиц. Уаскаро, Уаскаро, мне не хватает тебя, я задыхаюсь и барахтаюсь на глубине, а ты спокойно смотришь вдаль, бабочка твоих губ пугливая, никогда не опустится хотя бы мне на щеку. С тех пор, как мы встретились, Уаскаро, бредя по колено в Звездной Реке, вся моя жизнь стала – бедлам-вигвам, мои драгоценные ритуалы растеряны, я легко и послушно меняюсь. С того дня, как ты набрел на меня по Звездной Реке, в душе моей расцветают мандариновые деревья и загораются новые светила». Но почему-то этого недостаточно, ведь надо обязательно что-то подозревать и чего-то ожидать, так устроена Вселенная. Инка злится на Вселенную и на себя, ломая второй ноготь за день. «Кто ты, Уаскаро, где ты сейчас, сию минуту и чем занят?» Она раздувает ноздри, доедает помаду, кусает губы до крови и украдкой, спрятавшись за монитор, холодными пальцами плетет браслетик из замши и глиняных бусин.

Но сослуживцы тоже не в спячке, они делают все, чтобы Инке работа не казалась ни медом, ни кокосовым молоком. Сослуживцы что-то чувствуют, они роятся, как мухи, следят за каждым Инкиным движением и подбрасывают новые задания. Они, как осы, чувствуют сладость ее выхода из игры, и каждая бусина браслетика, каждый узелок с боем отвоевывается у рабочего дня. Сантиметр за сантиметром, стежок за стежком, обманными маневрами тесня напор обязанностей, симулируя самоотдачу, вышивает Инка на замше орнамент. И все равно, несмотря на рвение, браслетик удается закончить лишь через два дня, к вечеру. Инка надевает его на запястье, а сама нервничает, она опаздывает уже на пять минут, она не видела Уаскаро почти неделю, но ее и не думают отпускать.

Время ящеркой юркнуло за половину девятого, Уаскаро выискивает в толпе Инкино тусклое лицо, усталую фигурку в вельветовом, съехавшем набок пальто. Уаскаро шепчет заклинания, чтобы она появилась поскорей. Но заклинания, такие волшебные, такие сильные в любом другом случае, не действуют, Инка не появляется в толпе, Уаскаро пытается нащупать причину, почему заклинание бессильно, почему Инка оказывается сильнее его. Откуда Уаскаро знать, что Писсаридзе и не думает отпускать работников ни сейчас, ни позднее, ну и что, что погасли окна соседних контор, мало ли. Писсаридзе водит пухлым пальцем в печатке по новому варианту буклета и демонстративно хмыкает, глядя на Инкины бордовые кеды. Ящерке-время только кажется, что замерла, если приглядеться, кофейная чешуя тянется медленно и все к девяти. Писсаридзе морщится и царапает ногтем там, где опечатки. Она так спешила, что не успела вникнуть в то, что печатала, буквы, как дикари, вытанцовывали и стучали копьями. Инка задыхается, догадываясь, что теперь уж никак не успеть вовремя. Чем больше Инка нервничает, чем сильнее дрожит уголок ее рта, чем выше прыгает и дергается ее правая щека, тем медленнее водит Писсаридзе пальцем по листу, тем чаще его ноготь царапает распечатку. Чем сильнее задерживают Инку, тем острее, больнее она скучает по Уаскаро. Будь у нее когти и клыки, Писсаридзе несдобровать. Но нет у Инки ни чешуи, чтоб выскользнуть, ни крыльев, чтобы улететь поскорее к мистеру латино. Нет у нее ни когтей, ни клыков, есть только язык, и этот язык онемел от тоски, от обиды, и в горле разрастаются морские ежи. Уже одна слеза обозначилась и вот-вот вырвется, выползет на щеку, тогда Писсаридзе победил, тогда он, считай, сожрал Инку, и будет до конца недели довольный и сытый. Уаскаро пронзает зорким взглядом толпу, он шепчет заклинания и волнуется, что же не так. Уже накатило несколько волн ждущих, они дождались и отступили. На его глазах несколько прохожих нечаянно встретили давних своих знакомых, и вообще в этот вечер в городе многие встретились нечаянно, даже те, кто никогда уже не ожидал увидеться. Все хорошо, только Инки не видно в толпе. Уаскаро перебирает бусики из кофейных зерен, вдыхает их горьковатый аромат, прохаживается туда-сюда, потягивается, но Инки не видно, и он беспокойно запускает пальцы в косицы.

Инка уже не уверена, ждет ли ее мистер латино или обиделся и ушел. Инка шепчет: «Еловый чай», стараясь незаметно стереть слезу со щеки. Писсаридзе покачивается в кресле, переворачивает страницу, тянется за сигаретой и замирает, ожидая, что Инка поднесет зажигалку. Но Инка летит в каньон обиды, приходится Писсаридзе шарить в карманах пиджака и недовольно чиркать самому. Огонь вспыхивает синим и золотым, останавливает наполовину скатившуюся по щеке соленую морскую слезу, лисий хвост огня дрожит и освещает Инкино забытье. Писсаридзе нервно дымит, ему и невдомек, что здесь, рядом с ним Инка начинает обретать себя, она находит себя, ссутуленную возле кресла хозяина, замечает, что правый шнурок ее кеда развязался, а юбка съехала набок. Судорога самообнаружения сводит ее челюсти, желваки, как испуганные мыши, начинают метаться. Она обретает себя, напрягает все мышцы и уносится вон из каньона, избежав удара о дно. Спасенная, она облегченно вздыхает, и тут же ее язык оживает, обретает подвижность и начинает щебетать Писсаридзе на ухо всякую околесицу. Кто может устоять против такого бойкого оружия. Писсаридзе смеется, а это уже кое-что, Писсаридзе откладывает неудавшийся буклет в сторону, чавкает и дымит, довольный, ведь в сравнении с этой худосочной, выжатой девчонкой его дочка – просто красавица. «Ну ладно балаболить, иды, завтра все виправищщщщь». Не чувствуя под собой ног, Инка уносится из кабинета босса, позабыв исцарапанные странички у него на столе. Она вся – пламя, она рвется из офиса в город, она горит самообнаружением, ее языки – золотые, синие и рыжие, как лисья шерсть. Уаскаро, Уаскаро, только бы ты сегодня, именно сегодня дождался меня, только бы ты увидел, какая я, когда оживаю.