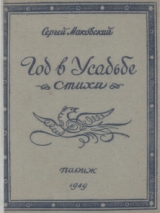

Текст книги "Год в усадьбе"

Автор книги: Сергей Маковский

Жанр:

Поэзия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)

СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ. ГОД В УСАДЬБЕ. СТИХИ (Париж, 1949)

Посвящаю эту книгу моему сыну Ивану.

С. М.

ОТ АВТОРА

Поэмы, собранные в этой книжке, появлялись, в свое время, в зарубежных журналах и сборниках. Почти все задуманы и написаны «начерно» в Ржевнице (окрестность Праги), тому уж четверть века; большая часть вошла в отпечатанный мною, не для продажи, сборник «Вечер» (1941 г.). С тех пор, просматривая эти стихи, многое в них я решил исправить, изменить, переписать заново. Это побуждает меня издать их, в окончательной редакции, отдельной книгой.

«Рабыней времени ты рождена…»

Рабыней времени ты рождена

и на земле проходишь тенью, —

но, обреченная исчезновенью,

дочь праха, небу ты нужна.

О, вещая! Не умолкай, звучи…

ГОД В УСАДЬБЕ. Сонеты

Посвящаю Марине

ПОСВЯЩЕНИЕ («Я не жил там – жила с тобой мечта…»)

Июнь («Слепительно хорош июньский день…»)

Я не жил там – жила с тобой мечта,

с тобой, моей царевной светлоокой,

на озере, где шепчет над осокой

шершавый лист ольхового куста.

Там – сиротой росла ты одиноко.

Мы встретились… И в песне неспроста

печаль моя как будто заклята

твоей тоской по юности далекой.

Ты рассказать умела, как никто, —

я рифмовал, хоть не всегда умело.

В моем стихе воспоминанье пело,

невольным вымыслом перевито.

И муза с жалостью на нас глядела,

когда подчас нам слышалось: не то…

Июль («Туманно озеро, и тянут утки…»)

Слепительно хорош июньский день,

цветут луга и пахнут медом травы.

Прошелестят на берегу дубравы,

чуть зыблется березок тонких тень.

О, благодать! О, вековая лень!

Овсы да рожь, да нищие канавы.

Вдали-вдали – собор золотоглавый

и белые дымки от деревень.

Не думать, не желать… Лежать бы сонно,

прислушиваясь к шороху дубрав

среди густых, прогретых солнцем трав,

и – тишине и синеве бездонной

всего себя доверчиво отдав —

уйти, не быть… Бессмертно, упоенно!

Август («Спадает зной, хоть и слепят лучи…»)

Туманно озеро, и тянут утки

над порослью болот береговой.

Я вышел в парк тропинкой луговой:

и в парке сенокос, вторые сутки.

Бредут косцы вразброд, Веселье, шутки,

и бедные ложатся под косой,

вечерней окропленные росой,

и колокольчики, и незабудки.

Ромашка, волчий зуб, дрема и сон,

фиалки белые и синий лен…

Мне жаль цветов, загубленных так рано.

Собрав большой пучок, в цветы влюблен,

спешу домой от вражеского стана, —

а небеса горят, горят багряно…

Сентябрь («Спадает зной, хоть и слепят лучи…»)

Спадает зной, хоть и слепят лучи.

Дожата рожь и обнажились нивы.

Гул молотьбы в деревне хлопотливый,

на пажити слетаются грачи.

Люблю тебя, мой август, – горячи

твоих плодов душистые наливы,

люблю берез разросшихся завивы

и звезд падучих россыпи в ночи.

Люблю тебя, радушный, тороватый,

с охотами, с ауканьем, с груздем, —

люблю зайти далеко в бар косматый,

в грозу и бурю мокнуть под дождем

Не налюбуюсь на твои закаты,

повеявшие ранним сентябрем.

Октябрь («Спадает зной, хоть и слепят лучи…»)

Уж первой ржавчины предательские пятна

расплылись золотом и пурпуром в листве.

Клубятся облака в хрустальной синеве,

и тень от них бежит, меняясь непонятно.

Потянет холодком, наутро лед во рве.

Озимые поля чернеют благодатно,

вдоль придорожных меж цветут безароматно

последние цветы в нескошенной траве.

Гвоздика липкая пестрит еще долины

и вереск розовый все медлит отцвести.

В прозрачном воздухе тончайшей паутины

повисли и дрожат чуть видные пути.

С небес прощальный крик несется журавлиный.

О, лето милое, осеннее, прости!

Ноябрь («Пошел снежок, запорошило путь…»)

Осиротел бассейн. Давно ли дружно

в нем отражались купы старых лип,

и блеск играл золотоперых рыб,

и шелестел фонтан струей жемчужной…

Теперь он пуст, теперь его не нужно.

В немых аллеях только ветра всхлип,

синицы писк, дуплистых вязов скрип,

да ты, печаль моя по дали южной!

Примолкла жизнь, далёко племена

болтливых птиц, кроты зарылись в норах.

Лишь воронье: кра-кра! И тишина.

Куда ни глянь – пожухлых листьев ворох…

Безлюдье, грусть, сухой предзимний шорох

и первых заморозков седина.

Декабрь («Сегодня Рождество, сегодня елка…»)

Пошел снежок, запорошило путь.

В санях – беда, а не берут колеса,

того гляди, раскатишься с откоса,

да милостив Господь, уж как-нибудь!

В усадьбе от забот все смотрят косо,

зима не ждет и людям не дохнуть:

капусту рубят, мерзлую чуть-чуть,

валяют шерсть, просеивают просо.

Мелькают дни в трудах по пустякам,

а сумрак стелется туманно-сизый.

Взойдет луна, в серебряные ризы

оденет сад и тронет, по стенам

диванной, завитки тяжелых рам,

рояль в углу, паркеты и карнизы.

Январь («Бело-бело, все снегом замело…»)

Сегодня Рождество, сегодня елка,

сегодня в детской с самого утра

такой содом – шум, беготня, игра,

Чуть сбилась набок нянина наколка.

А под-вечер столпилась детвора

и сказку слушает про сера-волка.

Да перед сном не жди от сказок толка, —

я тороплю ребят: Ну, спать пора!

Не тут-то было. – Сказку, молят слезно, —

еще одну, пожалуйста, одну!

– Нет, дети, спать, – я повторяю грозно.

И в теплую, живую тишину

все погрузилось… Входит няня. – Ну?

Что дети? – Спят. И полночь бьет. Как поздно…

Февраль («Взметает, громоздит, взлохмачивает снег…»)

Бело-бело, все снегом замело,

блестят алмазами поля-пустыни.

Бело-бело, а небо – яхонт синий.

Посмотришь в сад сквозь мерзлое стекло,

и не узнать: там чудо расцвело,

пушистым кружевом заплелся иней…

Уж подан чай. Дрова трещат <в камине.

Кот жмурится. Светло, тепло, жило.

Мальчишки на дворе слепили турка,

пыль от снежков столбом и смех до слез

– Слышь, вы! Не холодно? – Что за вопрос!

А в сказочном бору сигает юрко

косой беляк, и бродит Дед-Мороз,

и о весне задумалась Снегурка.

Март («На мартовском снегу еще скрипучий наст…»)

Взметает, громоздит, взлохмачивает снег,

разбушевалась – ух! – крутит ночная вьюга,

нахмуренной зимы бездомная подруга,

и чудится, метель не отгорюет век.

В угрюмых пустырях, над гладью белых рек

снует голодный волк и, торопя друг друга,

не зная выхода из заклятого круга,

храпит усталый конь и стынет человек.

Как души грешные над братскою могилой,

в пушистом саване взметнутся сосны вдруг…

Скорей бы огонек! Да нет, все уже круг,

бушует ветер злей и буйной хлещет силой.

Кружит сам леший тут… И в зарощи: тук-тук…

Остановился конь. О, Господи, помилуй!

Апрель («Набухли почки верб, и перелески…»)

На мартовском снегу еще скрипучий наст,

а с крыш веселые забрызгали капели

и шапки белые в саду стряхнули ели.

Воркует голубь, смел, нахохлен и грудаст.

Весна! Пасхальный звон в ее волшебном хмеле.

Не рано ль? Но мечтать кто в марте не горазд?

И воздух млеющий живым теплом обдаст,

и слышишь, как поют весенние свирели.

В лугах подтаявших пузырятся ручьи

и тронулись пушком чуть розовым рябины.

Упавшие черны, как угли, хворостины.

Вез устали в кустах стрекочут воробьи.

Крестьяне на гору из синей полыньи

везут прозрачные и голубые льдины.

Май («Я был на кладбище. И там весна…»)

Набухли почки верб, и перелески

в проталинах давным-давно цветут.

Озябших трав подснежный изумруд

и неба синь так вдохновенно-резки!

Теплеет солнце, гуще занавески

отмерзших рощ. И лютик тут как тут,

и над черемухой пчелиный гуд,

и жаворонок вьется в горнем блеске.

День целый птичий гам. Уж возле гнезд

щеглы, чижи, малиновки запели.

Щебечут ласточки, скворец и дрозд трещат…

И соловьи при свете звезд,

неискушенные еще в апреле,

порой и невпопад заводят трели.

Послесловие («Все призрачно в дыму отшедших дней…»)

Я был на кладбище. И там весна:

ирис, жасмин, сирени белой дымы,

и ландышем (цветок ее любимый)

весенняя могила убрана.

Стрекозы легкие носились мимо

и золотом звенела тишина…

Здесь, под крестом берестовым, она

уснула навсегда, непостижимо.

Я помню все. Но ты, забыла ль ты,

не отданная мне ревнивым раем,

любовь мою и слезы и мечты,

отцветшие когда-то вместе с маем?

И мне в ответ могильные цветы:

– Мы любим, оттого что умираем.

Все призрачно в дыму отшедших дней,

но, Боже мой, как безнадежно-явно!

И быль, и сон – давно и так недавно.

Тем сладостнее «вспомнить и больней…

О, как жива моя тоска по ней,

еще вчера и близкой, и державной,

и вот – чужой, безрадостной, бесславной,

покорно тонущей в крови своей.

Россия, Русь! Тебе ли роковая,

предвещанная гибель суждена?

Или стоишь у врат, еще не зная?

Тяжка пред Господом твоя вина, —

слепая, страшная, но все – живая

и все любимая, навек одна.

Ржевница. 1920

СКЕЛЕ

Был пасмурный февраль, всходила чуть трава,

белели в порослях подснежники лесные,

пустынный вечер гас и золотил едва

крутые скаты гор и тучи дождевые.

Местами на камнях весенний таял лед,

и было холодно. Шумел поток в ущелье.

Измаянный тщетой томительных невзгод,

не радуясь весне, я брел на новоселье.

Куда? Не все ль равно! Я шел вперед, вперед,

к мешку дорожному приучивая спину,

туда, где не было южнобережных вод,

через Шайтан-Мердвен в Байдарскую долину.

Без цели, наугад – скорей, куда-нибудь!

Дубы корявые, ободранные буки,

как злые нищие, мне преграждали путь,

шипы кустарников кололи больно руки.

Все выше между скал обрывистых тропа.

Вот – перевал, и вниз кремнистая дорога,

и снова хилый лес и камни и толпа

коряг обугленных, черневших так убого…

И вдруг – о, волшебство! – передо мной простор,

согретый ласковым, лучисто-нежным югом,

и в золоте зари чуть видимый узор

холмов, раскинутых широким полукругом…

Как хорошо… О, нет, нет никогда во сне

простор не грезился чудесней и безбрежней,

и Божья красота не улыбалась мне

спокойнее, добрей, блаженно-безмятежней!

Прохладная изба. Из окон вдовий двор, —

колодезь, клумбы роз, табачные сараи,

соседок за стеной нерусский разговор,

индюшек и гусей рассыпанные стаи…

Все, все отрадно здесь, милей день ото дня:

оладьи на обед и к ужину султанка,

и эта пасека у ветхого плетня,

и хлопотливая красавица гречанка, —

ее рассказ о том, как нынче трудно ей

управиться одной с работой деревенской,

и выводок пяти подростков-дочерей,

смущающих меня задумчивостью женской…

Страдою полон день. С утра и млад и стар

в чаирах боронит и поливает гряды.

Не умолкает скрип нагруженных мажар,

свершаются труды, как тихие обряды.

Не налюбуешься! По заросли брожу —

все тропы исходил. В Узундже и Саватке

друзей моих, татар, я навещать хожу:

люблю наряды их и гордые повадки,

неторопливый пляс на свадебных пирах

и верность древнюю гостеприимства праву,

«селямы» важные и в сакле, на коврах —

степенный разговор и кофий по уставу.

Настанет вечер. Тишь. Кузнечик заскребет,

у завитых плетней – играющие дети.

Угрюмый муэдзин на минарет идет,

и молча старики присели у мечети.

Отчетливо звенят гортанные слова

в вечернем воздухе, протяжные как стоны.

Им вторит иногда, вдали, едва-едва

церковный колокол. И вместе плачут звоны…

Все ниже солнце. Вот в огне его луча

холмов песчаные порозовели склоны

и гаснут. В сумерках, отрывисто мыча,

понурые бредут волы в свои загоны.

И дружною толпой, окончив страдный день

в окрестных табаках, работницы-хохлушки

пройдут по зеленям и, уплывая в тень,

затянут вольные, знакомые частушки.

И Русью вдруг пахнет, и сердце защемит…

Уйти бы вдаль – туда, в раздолья ветровые,

где не избыть ни слез, ни крови, ни обид.

Отечество, прости! Воскреснешь ли, Россия?

Весна давно прошла. Отпели соловьи,

кукушка за рекой и та откуковала,

и вылетели пчел мятежные рои,

веселой зеленью долина заиграла.

Короче солнца путь и жарок летний прах,

повысохли ручьи на дне ущелий сирых,

черешня дикая поспела на горах,

и яблони цвели и отцвели в чаирах.

Как скоро! Поглядишь: румянятся плоды

и пухнет помидор в соседнем огороде,

желтеют пажити, огромные скирды

насупились в полях. Уж лето на исходе!

Но так же все горят и нежат небеса,

и рано-порану туманы гор колдуют,

и по краям ложбин кудрявятся леса,

и в рощах горлицы без умолку воркуют.

Все той же музыки мечтательной полна

краса осенняя твоих угодий, Скеле, —

и утра благовест, и ночи тишина,

и звоны полудня, и вечера свирели…

Скеле у Байдар. 1919.

Нагарэль. Сонеты

Памяти Н.С. Гумилева

I. «Нет, – больше, сударь! Шестьдесят четыре…»

II. «Извольте, расскажу. Хоть забулдыга…»

Нет, – больше, сударь! Шестьдесят четыре.

Уж двадцать два – на Флоре капитан.

А раньше: Грек, Меркурий, Океан…

Да, старость не на радость в Божьем мире.

Удушье, знобь, не голова: чурбан.

Ногами тоже плох, со сна – что гири.

Немудрено. По кругосветной шири

намаешься в ненастье и туман!

Зато и пожил. Sacramente… споро.

Где не бывал, что песен да вина!

А женщины! Послушай, старина…

Но крепче всех запомнилась одна:

плясунья из таверн Сан-Сальвадора,

креолка, Нагарэль, дочь матадора.

III. «Однажды: Юнга, – слышу голос, – в рубку!..»

Извольте, расскажу. Хоть забулдыга,

поверьте на слово: не врал досель.

Что было, сударь, было. Нагарэль…

Оглянешься, и память – словно книга.

Ну-с, в ту пору уж несколько недель,

у Бахии, на палубе Родрига,

испанского сторожевого брига,

я проклинал тропический апрель.

Зной, ливень, штиль. По вечерам из порта —

и музыка, и песни. Как дурак,

ночь напролет стоишь, стоишь у борта,

в уме прикидываешь так и сяк,

и отпуска, бывало, ждешь до черта.

Однажды утром… Чокнемся, земляк!

IV. «Да, началось. На долгую беду…»

Однажды: «Юнга, – слышу голос, – в рубку!»

Бегу. А капитан (старик, добряк

и пьяница, да трезвый – не моряк)

глядит хитро, пожевывает трубку.

«Что ж, твой черёд!» – и показал на шлюпку.

Весь день в порту, из кабака в кабак,

брожу с матросами, курю табак

и вздрагиваю, как завижу юбку.

Тогда же под вечер в таверне «Крот»

и встретились… Ну, подмигнул украдкой.

Пришла, подсела, черным глазом жжет.

Молчит… И вдруг, змея, прильнула сладко

и на тебе! – поцеловала в рот.

Так началось. А кончилось… не гладко.

V. «Влюбился – смерть! Красавица? Нимало…»

Да, началось. На долгую беду.

Не ем, не сплю. Болтаюсь день без толку,

а ночь – скорей на бак: залезу в щелку

и притаюсь, да за борт. Как в бреду.

Плыву, ныряя чайкой, на гряду

отлогих дамб, к рыбачьему посёлку,

и там на отмели мою креолку

между сетей и старых тряпок жду.

Частенько не придет. Плывешь обратно,

и Божий мир не мил. А невдомек,

что сызмала девица-то развратна

и ночь, поди, прогуливает знатно…

Эх, сударь, молодость! Жил паренек,

да наскочи, как рыба, на крючок.

VI. «Наш парусник грузился понемногу…»

Влюбился – смерть! Красавица? Нимало.

Жердинка смуглая, пятнадцать лет.

Но взор, повадка, бровь углом… Да нет,

не рассказать. Ну, бес. А уж плясала!

Сорвется – вихрь, запляшет белый свет.

Плывет, горит. Вот кружится, вот стала

и прыг на стол – и каблучком удало

отстукивает трели кастаньет.

А то раздета, бубен, – ишь сноровка! —

танцует голая. И грех, и стыд,

какой любви мужчинами не сулит:

Вся выгнется и грудью шевелит

и бедрами поводит этак ловко.

Дурная, сударь, истинно чертовка!

VII. «И что ж? Ровненько через год, в Июне…»

Наш парусник грузился понемногу,

когда задул попутный нам зюйд-вест,

и капитан решил: немедля в Брест.

Для храбрости глотнув маленько грогу.

Простились. Да… Она сняла свой крест

и мне надела с клятвой на дорогу.

А я клялся – себе, и ей, и Богу —

вернуться через год из дальних мест.

Разбойничьей послушные примете,

мы снялись в ночь. И вот уж, на рассвете

(с брам-реи вдаль глядел я), смутным сном

казался порт в тумане золотом,

а там – и отмель, и рыбачьи сети,

и словно кто-то машущий платком.

VIII. «Знакомые места! Живым манером…»

И что ж? Ровненько через год, в июне,

до одури любви изведав плен,

я бросил бриг у гибралтарских стен

и к Бахии приплыл-таки – на шхуне.

Да, молодость, – чего не дашь взамен.

Как я был горд и счастлив накануне!

А за год-то в моей морской фортуне

произошло довольно перемен:

и денег прикопил, и стал матросом,

не юнга, чай, – большим, густоволосым

(мне было прозвище «Кудрявый гусь»)

и, кажется, не слишком тонконосым.

Я так мечтал: посватаюсь, женюсь

и фермой где-нибудь обзаведусь.

IX. «Но время лечить все: рубцы от ран…»

Знакомые места! Живым манером —

к отцу, тореро. След простыл. Беда!

Я начал поиски: туда, сюда,

в таверны, к рыбакам, в притон к мегерам.

Один ответ: весной сбежала. Да!

Не то с заезжим русским офицером,

не то с другим каким-то кавалером, —

в Европу, в Азию, невесть куда.

Ах, сударь, тут, уединясь в сторонку,

я понял, что любовь и злость точь-в-точь

одно… Ведь я любил, любил девчонку,

а в мыслях: вот схватить бы, истолочь,

да в море вышвырнуть, как падаль, прочь!

И кулаком грозился я вдогонку.

X. «Матросам, сударь, что? И небогаты…»

Но время лечить все: рубцы от ран,

обиды сердца, медленное горе.

Мою любовь угомонило море,

развеял ветер, усыпил туман.

Не скоро, но забыл, для новых стран

и новых встреч, о днях в Сан-Сальвадоре.

Утешился. Сначала в Балтиморе,

потом в горах Невады у гитан.

Из порта в порт за грузом, без оглядки.

Сегодня Рио, завтра Уругвай.

В Тай-пей чаи, в Гюэ бананы сладки.

На Яве помирал от лихорадки.

Тонул в тайфун, – ну, думаю, прощай!

Бывало тяжело, бывало – рай.

XI. «Прошло лет шесть… Нет, восемь. Из Босфора…»

Матросам, сударь, что? И небогаты,

а веселы в свой час. То здесь, то там,

небось, научишься по кабакам

залежные прогуливать дукаты.

Да, времечко! Жилось. Команда – хваты.

И сколько их, красавиц, льнуло к нам

всех званий и мастей: марсельских дам,

фузанских гейш, гречанок из Галаты…

У нас, у моряков, особый дар:

хоть женщины охочи до обновок,

да любят нас, будь только парень ловок,

без умысла – за молодость и жар,

за якоря и бронзовый загар

и голубой узор татуировок.

XII. «Запомнился мне вечер! Ни актрисы…»

Прошло лет шесть… Нет, восемь. Из Босфора

спешили мы в Кале. Как вдруг – норд-ост.

Волна взбесилась, заливает мост.

Тут я в Лагос укрылся от простора.

На набережной давка. Вдоль забора —

афиши, флаги. Перед будкой – хвост.

Прочел: Театр «Минерва»… Между звезд —

мисс Нагарэль, звезда Сан-Сальвадора…

Что было! Разве скажешь? Не речист…

Заплакал, верите ль? Да к черту! Нервы.

Бросаюсь в кассу. Ряд? – Поближе, первый.

И ровно в семь, за час, приглажен, чист,

разглядывал я занавес «Минервы»

и зал пустой. А сам дрожу, как лист.

XIII. «Стучусь опять, а сердце – хоть умри…»

Запомнился мне вечер! Ни актрисы,

ни действия не видел я грехом.

Всё – сцена, зал – летело кувырком,

душа – котел, а сердце съели крысы…

В антракт, собравшись с духом, за кулисы.

Что? Узнаешь? – Сначала, нет. Потом:

Ах, ты? – спросила, – поминаешь злом?

И выпорхнула кланяться на бисы.

Я все сказал: – Клялась ты, Нагарэль,

твой крест на мне. Куда бы ни бросала

судьба – в грозу, в полярную метель,

в водоворот тропического шквала, —

на всех путях ты, маятная цель,

звездой небес передо мной сияла!

XIV. «Тогда ее увидел… разодетой…»

Стучусь опять, а сердце – хоть умри.

Вон-на! У ней какой-то португалец.

Я замер. Ну, – смеется, – мой скиталец,

коль хочешь, приходи сегодня… в три,

живу я: пять на площади Бари, —

и протянула надушенный палец.

Как пьяный, вышел я, смешной страдалец:

приду ужо, да только отопри!

Лил дождь, и ветер гнул стволы бушуя,

когда в кромешной тьме я подходил

к назначенному дому. У перил

я задержал шаги, беду почуя.

Прислушался: сквозь смех – звук поцелуя —

Ощупал нож и к двери. Отворил.

XV. «Так свой рассказ, – мы были в кабачке…»

Тогда ее увидел… разодетой,

а на столе хрусталь, вино, цветы,

и тут же – наглого в углу тахты

того синьора с длинной сигаретой.

Мне в душу кровь ударила: «Эй ты!» —

я сшиб его и волю дал кастету,

всего измял, расплющил, как галету,

и шлепнул вниз с балкона. В грязь, в кусты.

Затем уж к ней. «Молись!» – Хрипит от страху

проклятая. И вдруг мою наваху

как выдернет, да мне же в щеку: на!

Боль чертова, но ненависть сильна.

Я бросился опять. Кровь… тишина…

Рука не дрогнула. Нож – в сердце с маху.

Так свой рассказ, – мы были в кабачке

обугленного дымом Порт-Саида, —

окончил шкипер, сумрачного вида

гигант с багровым шрамом на щеке.

О, как близка была его обида

мне, грешному! В его седой тоске

печаль о том, что скрылось вдалеке

вмиг ожила… О, память-Немезида!

Я вспоминал: и реял сонм теней,

ко мне взывали призрачные хоры…

И слышал я, в прибое волн, укоры

всех, всех… погибших, может быть страшней,

чем ты, моряк, мне рассказал о ней,

о Нагарэли из Сан-Сальвадора…

Ржевница. 1921

ЛУННЫЙ ВОДОЕМ. Сонеты

Лампада гаснет, дым бежит,

Кругом все смерклось, все дрожит…

«Руслан и Людмила».

I. «Огонь потух, и пусть – оставь заботу!..»

II. «Я вышел в ночь. Полуувядший сад…»

Огонь потух, и пусть – оставь заботу!

Пусть лунная лазурь из-за гардин

угасит лак докучливый картин

и мебели седую позолоту.

Так, день за днем – о, сколько раз, без счету! —

здесь у камина я сидел один, и

догорая наводил камин

на одиночество мое дремоту.

Потух… Часы двенадцать бьют в углу.

Сквозь сон смотрю на мертвую золу,

неумолимому внимаю басу.

Бой, равнодушный бой к добру и злу,

что говоришь полуночному часу?

Умолк… Дверь отворилась на террасу.

Я вышел в ночь. Полуувядший сад

благоухал в осеребренных дымах,

фонтанами аллей неисчислимых

просвечивало кружево аркад.

И проходя вдоль миртовых оград,

я запах узнавал цветов любимых…

Вот и бассейн: на водах недвижимых

уснули, лебеди у балюстрад.

Как в зеркале, садовая руина

и кипарисы отразились в нем,

шиповником заросшая куртина

и статуи богинь. И вея сном,

из пасти у чугунного дельфина

струя бежала в лунный водоем.