Текст книги "Мосин vs Nagant"

Автор книги: Сергей Челноков

Жанр:

Технические науки

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)

Для нормальной подачи патронов не имеет значения, каким способом заряжать винтовки – из обоймы…

…или по одному

По итогам конкурсных войсковых испытаний сравнение магазинов винтовок Мосина и Нагана было не в пользу системы Нагана. Статистика не подвержена эмоциям: 217 задержек в действиях магазинов при стрельбе из винтовок Мосина – это втрое меньше, чем из винтовок Нагана (557). То есть, учитывая, что шёл поиск и разработка именно магазинной винтовки, система Нагана явно проиграла системе Мосина по конструкции магазина.

«Раздетая» винтовка Нагана. Если не считать, что лапа отдачи в два раза меньше, чем у винтовки обр.1891 г., то ложи Нагана и Мосина не трудно и перепутать…

«Принимая во внимание, что представленные капитаном Мосиным на опыты ружья и обоймы изготовлены были при условиях крайне неблагоприятных и вследствие того очень неточно, ружья же и обоймы Нагана, напротив того, оказались изготовленными изумительно точно, генерал-лейтенант Чебышев не нашёл возможным согласиться с заключением, что обе испытанные системы одинаково хороши. По его мнению, в виду изложенных обстоятельств, система капитана Мосина имела громадное преимущество» (Оружейный Сборник № 1 1903 г. Н.Юрлов, «Обзор опытов предшествующих перевооружению»). Достаточно простое и ясное объяснение причины выбора именно винтовки Мосина, а не Нагана.

В нашем случае классическим примером унификации и продуманной конструкции трёхлинейной винтовки стала представленная на снимках драгунская винтовка 1894 года выпуска. Оказалось, что на ней магазин и затвор не «родные», а сделаны на Ижевских заводах во время Великой Отечественной войны, через 50 лет после выпуска самой винтовки. Кто и зачем сделал замену, история, к сожалению, умалчивает, но при этой замене винтовка осталась полностью работоспособной.

Поднимая тему магазинов конкурсных винтовок, нельзя обойти вниманием русский трёхлинейный патрон – вечную тему для разного рода «исследований». О «недостатках» трёхлинейного патрона не писал только ленивый, причём в основном всё сводилось к эмоциям по поводу гильзы с закраиной, якобы устаревшей ещё до принятия на вооружение.

Наивно было бы полагать, что в России не рассматривали в качестве альтернативы патроны без закраины, ещё в 1888 году Особой Комиссии была предложена винтовка Кеминга и к ней патрон «швейцарского» типа. Винтовка «не пошла» уже на уровне чертежей, а вот конструкция безфланцевых патронов была оценена положительно – «вследствие отсутствия закраины особенно выгодны для уютности магазина и его исправного действия». Но тем не менее Комиссия вынесла и другой вердикт – отсутствие закраины на шляпке должно было затруднить вынимание патронов из патронной сумки (Оружейный Сборник № 2, 1901 г.).

То есть уже на уровне разработки тактико-технических характеристик будущей магазинной винтовки Комиссией учитывался войсковой опыт эксплуатации 4,2-линейной винтовки Бердана № 2, закладывалась возможность высокоскоростной однозарядной стрельбы и удобство заряжания трёхлинейной винтовки «по одному» при любых боевых, погодных и климатических условиях, где русскому солдату пришлось бы действовать как в условиях пустыни, так и по пояс в снегу, заряжая винтовку скрюченными на морозе пальцами.

По скорострельности винтовки Мосина и Нагана были равными в условиях полигона – 25 выстрелов в минуту при однозарядной стрельбе и 45-47 – при обойменном заряжании. В любом случае, даже со сломанным или разбитым магазином, трёхлинейная винтовка оставалась полноценным боевым оружием, т.к. одинаково удобно заряжалась как из магазина, так и простым забрасыванием патрона в окно ствольной коробки с последующим его досыланием затвором в патронник. Горы солдатских трупов по причине отказа магазинов на трёхлинейках оставим на совести «исследователей».

«Прямая» подача была отработана на однозарядных винтовках Комиссии и капитана Мосина, который предложил и реализовал более простой вариант решения для направления патрона на линию досылания из ствольной коробки в патронник: скос на обрезе казённой части ствола вместо варианта Комиссии – пружинной направляющей. (На винтовках выпуска времен Великой Отечественной войны пенёк делали прямым для упрощения производства, и винтовку приходилось заряжать «по одному» с вкладыванием патрона в магазин, т.к. при «прямой» подаче происходит утыкание патрона в обрез казённика).

По окончании конкурса и подключения к обсуждению «тяжеловесов» в лице Инспектора оружейных и патронных заводов генерала Бестужева-Рюмина и Заслуженного ординарного профессора Михайловской Артиллерийской Академии генерал-лейтенанта Чебышева, которые высказали своё положительное мнение о винтовке Мосина, Оружейный Отдел ГАУ вынес своё знаменитое решение: «пачечные ружья иностранца Нагана сравнительно с такими же кап. Мосина представляют собой механизм более сложный для выделки и сама стоимость каждого экземпляра ружья несомненно увеличится» (Оружейный Сборник № 1, 1903 г.).

Это заключение выражалось также и в реальных цифрах. В случае принятия винтовки Нагана, в условиях отставания России в гонке вооружений от стран Европы, понадобилось бы 3-4 месяца только на организацию валового производства совершенно незнакомого образца винтовки (вместо уже готовых к производству трёхлинейки оружейных заводов). По самым скромным подсчётам, принятие системы Нагана «давало» от двух до четырёх миллионов рублей золотом донолнительных издержек на первый миллион вынущенных винтовок.

Современники отмечали, что именно при военном министре Ванновском перевооружение было проведено с наибольшей экономической эффективностью и наименьшими затратами. Сумма, требуемая на перевооружение одного русского солдата, в среднем составляла около 12 рублей, что было наименьшим показателем среди армий Европы.

Ввиду того, что система Мосина имела громадное преимущество перед системой Нагана, она и была рекомендована к принятию на вооружение. Ванновский вынес резолюцию: «Согласен и я, но решение сего важного вопроса зависит от благоусмотрения Государя Императора. В изготовляемом новом образце имеются части, предложенные полковником Роговцевым, комиссией генерал-лейтенанта Чагина, капитаном Мосиным и оружейником Наганом, так что целесообразно дать выработанному образцу наименование: русская 3-лин. винтовка образца 1891 года».

Так состоялось знаменательное событие – на вооружение была принята винтовка, которой суждено было стать основным образцом стрелкового вооружения в России/СССР на многие десятилетия. Ещё за две недели до того, как Ванновский наложил свою знаменитую резолюцию, окончательный выбор между системами «иностранца Нагана» и капитана Мосина не был сделан, так как русская винтовка всё ещё нуждалась в доработке.

Гатчинские войсковые испытания в присутствии «Государя Императора Александра III, Императрицы Марии Федоровны и Великого князя Михаила Александровича, Военного Министра и других высших начальствующих лиц» прошли 6 апреля и также не внесли ясность в вопрос выбора винтовки для перевооружения. Тем не менее в принципе вопрос был решён в пользу системы Мосина, и Оружейный Отдел счёл необходимым оперативно устранить некоторые недостатки винтовки, что и было возложено на капитана Мосина, полковника Кабакова, генерал-лейтенанта Давыдова и штабс-капитана Залюбовского.

За короткий срок в трёх винтовках были изменены: ударно-спусковой механизм, он приобрёл тот вид, какой существует и поныне в винтовках обр.1891/30г.; для хвоста отсечки-отражателя в ствольной коробке был сделан паз, после чего отсечка стала безупречно работать даже без винта крепления; две винтовки были переделаны под обойму Нагана и одна под обойму Мосина. После внесённых доработок одна винтовка представляла собой совокупность всех изменений, а две другие несли в себе лишь частичные переделки.

Винтовки были отстреляны в тире Поверочной Комиссии Петербуржского патронного завода и уже 8 апреля переданы для войсковых испытаний стрелкам из Измайловского, Павловского, Самарского полков лейб-гвардии. Испытания прошли успешно, и 9 апреля Оружейный Отдел вынес своё решение по винтовке, приспособленной под обойму Нагана: «Представленное Отделу ружьё может служить руководством для изготовления на Императорском Тульском Оружейном Заводе справочных ружей, если пачечное ружьё капитана Мосина удостоится Высочайшего одобрения». Одобрение, как мы уже знаем, последовало через неделю.

Винтовка обр. 1891 года была создана трудом многих людей, стала продуктом коллективного творчества. Именно в этом надо искать причины её безымянности, а не в «обезличивании царским правительством винтовки талантливого русского самородка», «презрении ко всему русскому» и т.п.

Прицелы к винтовкам Нагана были разработаны Комиссией. Это было одним из условий конкурса

Тем более в России традиционно, со времён дульно-зарядных систем, за редким исключением, стоящие на вооружении винтовки официально не носили имён их создателей, а имели нейтральные названия, больше характеризующие параметры оружия или принадлежность к роду войск. В наставлениях практически из всех известных русских винтовок только игольчатая винтовка системы Карле официально называлась «русской» («русская игольчатая скорострельная 6-линейная винтовка обр. 1867 года »), остальные в обиходе и литературе носили имена авторов без каких-либо ограничений.

История разработки трёхлинейных винтовок для русской армии достаточно полно отражена в журналах Оружейного Отдела и Комиссий по перевооружению, поэтому, кто, что и когда заимствовал при изготовлении собственного образца, хорошо известно. Оружейный Отдел после заявлений Нагана на получение привилегий (патентов) на свои разработки, реализованные в его винтовке, определил, что в винтовке обр. 1891 года заимствовано из изобретений и идей Нагана.

1. Идея помещения подавателя на дверце магазина и открывания её вниз.

2. Способ наполнения магазина опусканием патронов из обоймы пальцем и собственно пазы под обойму в ствольной коробке.

3. Сама патронная обойма, служащая для наполнения магазина. (По заявлению Нагана, обойма была изобретена им на полгода раньше, чем Маузером).

Капитан Мосин также в мае 1891 года подал прошение на получение привилегий на свои изобретения, которые вошли в конструкцию трёхлинейки и принадлежали ему. Оружейным отделом было подтверждено, что Мосин изобрёл следующие части винтовки обр.1891 года и имеет на эти изобретения безраздельное право:

1. Планка запирающего механизма.

2. Устройство предохранительного взвода.

3. Общая компоновка деталей затвора между собой.

4. Идея и устройство отсечки-отражателя «в том виде, как оно исполнено в утверждённом образце». (Мосин на пять с половиной месяцев раньше Нагана применил отсечку, которая, как известно, действовала своими плечами на два верхних патрона в магазине, предотвращая тем самым «двойную» подачу. На первых бельгийских винтовках, которые были представлены Комиссии по перевооружению, отсечка действовала только на верхний патрон. В дальнейшем Наган реализовал идею Мосина на своих винтовках, поставив отсечку на левую сторону магазинной коробки. Отражатель при этом оставался отдельной деталью, что значительно усложняло конструкцию).

5. Защёлка магазинной крышки.

6. Способ соединения подавателя с крышкой магазина с возможностью отделять крышку вместе с подавателем от магазина.

7. Помещение антабки на шарнирном болту/оси крышки магазина.

Кроме того, Оружейный Отдел отметил, что капитан Мосин изменил магазинную коробку, после чего её изготовление на производстве стало значительно легче и дешевле. Остальные части трёхлинейной винтовки не принадлежали капитану Мосину, а были разработаны Комиссией и другими лицами, во многих случаях при участии капитана Мосина.

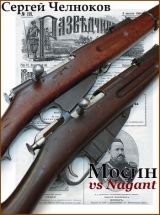

Соперники по конкурсу 1890-91 гг. – «иностранец Леон Наган» и С.И.Мосин, будущий лауреат Михайловской премии за разработку «пачечной» винтовки обр.1891 г.

«На основании приведённого заключения Оружейного Отдела было испрошено Высочайшее разрешение кап. Мосину взять привилегию на изобретённые им части и устройства в 3-х лин. винтовке образца 1891 г. Высочайшее разрешение последовало 30-го июня 1891 года, но кап. Мосиным привилегия не была взята».

История, к сожалению, умалчивает, почему С.И. Мосин отказался от прав на свои изобретения. Хотя многое может объяснить тот факт, что, по воспоминаниям современников, Сергей Иванович был бескорыстным, скромным и глубоко порядочным человеком. Из других лиц, кроме Мосина и Нагана принимающих участие к разработке винтовки обр. 1891 года, по докладу ГАУ в Военный Совет были отмечены:

1. Полковник Роговцев, член Комиссии по перевооружению, «с сентября 1885 по июнь 1889 года деятельно работал по оружию уменьшенного калибра». Разработал с «чистого листа» малокалиберную 3,15-линейную систему патрон-ствол на дымном порохе, что позволило начать испытания ещё до получения информации по малокалиберным ружьям, патронам и бездымным порохам из-за границы. Полковником Роговцевым были спроектированы затворы для больших давлений, которые оказались настолько удачными, что в дальнейшем использовались на испытательных винтовках с приборами Родмана (т.е. стволы с приборами для измерения давления, создаваемого при выстреле).

Испытания полковника Роговцева значительно сократили отставание в перевооружении от иностранных армий и сэкономили время. Роговцев доказал непригодность дымных порохов для винтовок уменьшенных калибров; необходимость применения оболочек на пулях и гильзах со сплошным дном и упрочнённым капсюлем для устранения прорыва газов. Кроме того, опытами Роговцева было выяснено, что для прочного запирания затвора необходимы два боевых упора на отдельной боевой личинке; более «короткий» шаг нарезов для стволов, рассчитанных на пули в твёрдой оболочке, а также принятие мер по устранению относа пуль влево при стрельбе со штыком, имеющим традиционно правое расположение относительно ствола.

«Все эти работы не могли не оказать влияние на выработку Комиссией генерал-лейтенанта Чагина ныне принятого образца 3-х лин. винтовки».

2. Полковник Петров и штабс-капитан Севостьянов, члены Комиссии, разработчики трёхлинейного ствола и патрона. Именно по их чертежу были приняты ствол и патрон, ставшие основой и эталоном для всех дальнейших разработок стрелкового оружия и патронов трёхлинейного калибра. Необходимо отметить, что первоначально геометрия гильзы русского патрона несколько отличалась от применяемых в наше время, имела более скруглённые плечи и короткое тело гильзы. Патронник при этом имел стандартную геометрию, гильза при выстреле обжималась по патроннику и принимала вполне «современные» формы. Поскольку патрон фиксировался в патроннике упором в закраину, то система становилась «всеядной» в отношении качества применяемых патронов, и сама технология производства патрона значительно упрощалась. Что является одним из важных параметров боевой винтовки – неограниченная возможность эксплуатации с применением патронов, изготовленных с большим разбросом допусков (или в допусках военного времени).

Такая форма гильзы со скруглённым плечом наиболее оптимальна: при подаче патрона с тупоконечной пулей скруглённое плечо гильзы исключает подклинивание при прохождении обреза патронника, позволяет растянуть по времени процесс деформации гильзы при выстреле и снять нагрузку с её задней части, предотвраш,ая тем самым возможные поперечные отрывы дна гильзы, что при качестве тогдашней гильзовой латуни было актуальным моментом. В начале 30-х годов, с принятием патрона «нового чертежа», скруглённые плечи были упразднены.

3. Капитан Захаров, член Комиссии, автор затвора с вертикальным расположением боевых упоров, одного из ранних вариантов подсумка, а также дугообразных обойм к винтовке Мосина, которые позволили безотлагательно начать отработку и испытания русских винтовок, т.к. обоймы Нагана были плохого качества и не подходили к винтовке Мосина из-за отсутствия на ней перемычки ствольной коробки. Под наблюдением капитана Захарова в Инструментальном Отделе Петербуржского Патронного завода были изготовлены первые образцы трёхлинейных винтовок.

4. Генерал-лейтенант Давыдов и полковник Кабаков, члены Комиссии, внесли последние изменения в трёхлинейную винтовку, чем способствовали её принятию на вооружение.

5. Полковник Фон-дер-Ховен, член Комиссии, полиглот, в течение 8 лет занятий в Комиссии был весьма полезен для сообщения «подробных сведений о современном положении вопросов по различным системам ружей за границею. Благодаря полноте доставленных сведений о французском ружье, патроне и стрельбе бездымным порохом, получилась возможность проверить данные и выводы, сделанные Комиссией на основании собственных опытов».

6. Капитан Погорецкий, подготовка и проведение опытов, разработка холостого патрона для трёхлинейной винтовки.

7. Капитан Юрлов, член Комиссии, впоследствии автор цикла статей «Обзор опытов предшествующих перевооружению», которые легли в основу трудов Федорова, Ашуркова, Маркевича, Болотина и других на тему истории трёхлинейки, разработчик (1896 г.) трёхлинейного карабина обр. 1907 года. Принимал участие во всех опытах. Занимался согласованием капсюля применительно к 3-линейному патрону с бездымным порохом. На Н.Юрлова была возложена выверка прицелов конкурсных винтовок для войсковых опытов 1890-91гг., приходивших с заводов без прицелов или не выверенными.

8. Генерал-майор Ридигер, боевой генерал, участник многих военных компаний, член Комиссии, на основании большого боевого опыта разработал ТТХ и требования к будущей трёхлинейной винтовке, также осуществлял общее руководство войсковыми опытами по выработке образца для перевооружения.

9. Штабс-капитан Холодовский, расчёт баллистики и табличных данных для стрельбы из винтовки обр. 1891 года.

10. Генерал-лейтенант Чагин, руководитель Комиссии по перевооружению, «полезные труды которого по этой должности несомненно много содействовали успешному и правильному решению вопроса о наилучшем образце нового ружья для нашей армии».

Кроме офицеров, были представлены к вознаграждению гражданские лица, состоящие при Комиссии. Вольнонаёмный оружейный мастер Адольф Гесснер, «который с неизменной добросовестностью и усердием выполнял все работы по изготовлению частей ружей и приборов для опытов Комиссии, служил по вольному найму более 35 лет содействуя своим трудом и познаниями усовершенствованию нашего оружия». Вольнонаёмный стрелок Павлов, «отставной унтер-офицер Л.-Гв. Преображенского полка, который около 20 лет с замечательным усердием и знанием занимался опытной стрельбой, обучал кроме того, других стрелков и тем содействовал успешному ходу опытов».

Испытания трёхлинейной винтовки обр.1891 г. первыми русскими самокатными командами

К вопросу о вознаграждении Нагана, ещё одном мифе, который в течение многих лет подавался не иначе как «Бельгийцу Нагану заплатили 200000 рублей, а русскому Мосину только 30000», «умаление заслуг русского конструктора» и т.п.

Согласно контракту, который заключил Л.Наган с русским правительством, пункт 12, было обговорено: «русское правительство со своей стороны обязуется, если ружья системы Леона Нагана будут приняты на вооружение русских войск, – уплатить ему, Нагану, в виде премии двести тысяч рублей кредитных, после чего все права пользования системой ружей Нагана в различных ея видоизменениях всецело переходят к русскому правительству». Поскольку система Нагана не была принята на вооружение, а были использованы лишь отдельные её части, то и сама сумма премии была подвергнута пересмотру. Русское правительство предложило Нагану 75000 рублей вознаграждения.

Наган как опытный бизнесмен желал получить всю сумму, т.к. контрактом не предусматривались и не были оговорены заранее вопросы по использованию отдельных частей и деталей применительно к русской винтовке. Наган был согласен «удовлетвориться вознаграждением в 75000 рублей, которое, по его мнению, можно считать весьма умеренным в виду жертв и издержек, понесённых им при выработке образца и изготовлении поставленных 300 ружей». (Как известно, цена одной винтовки Нагана без штыка, поставленной в Россию по контракту, была равна 200 франков).

Но по заявлению Нагана, в случае выплаты ему 75000 рублей, он оставляет за собой право на свои изобретения за пределами России, которая может пользоваться его разработками только на своих оружейных заводах. А так как предстоял большой заказ винтовок обр. 1891 года во Франции (для ускорения процесса перевооружения, в силу того, что русские заводы не успевали за темпами гонки вооружений, было принято решение заказать 500000 винтовок на заводе в Шательро во Франции на сумму более 5000000 рублей), то пришлось бы значительно увеличить сумму, требуемую для оплаты заказа, из-за вынужденных переплат Нагану ввиду использования его привилегий. Т.е. сумма переплат значительно перекрывала дельту 125000 рублей между верхним и нижним пределами премий.

Поэтому, взвесив все «за» и «против», Главная распорядительная Комиссия, «признала более выгодным, даже в случае не принятия ружья Нагана в целом виде, уплатить ему премию в 200000 рублей и иметь право пользоваться как всей его системой, так и личными указаниями Нагана по части усовершенствования и выделки его ружей. На основании такого постановления Главной распорядительной Комиссией было испрошено Высочайшее разрешение на выдачу Нагану 200000 рублей, каковое и последовало 8-го Июня 1891 года».

Таким образом, причины выплаты Нагану 200000 рублей просты и понятны, имеют под собой более твёрдую почву, нежели прочие домыслы об «откатах» Нагана Военному Министру Ванновскому. В любом случае сравнение премий Мосина и Нагана по своей сути не очень корректно. Наган получил суммы по контракту, которые подразумевали покрытие его издержек, Мосин получил Большую Михайловскую премию в 30000 рублей как признание его таланта и заслуг перед Отечеством.

Господа «исследователи», рассказывая о «стратегических просчётах», обычно не замечают того факта, что по итогам конкурса Россия получила не одну, а две винтовки: свою собственную, разработки образца 1891 года, и винтовку Нагана, которую могли выпускать без каких-либо ограничений в случае, если бы винтовка Мосина по итогам войсковой эксплуатации не устроила бы военных. Этого, как мы знаем, не произошло.

Царское правительство, на наш взгляд, допустило просчёт в другом (но кто знал?) – не засветило в своё время винтовку Нагана для того, чтобы показать, сколь конструктивно винтовка Мосина отличается от винтовки Нагана в лучшую сторону. И что те идеи, заимствованные у Нагана, никак не тянут на столь любимое на Западе название русской винтовки Mosin-Nagant в любом случае. Только при снятых ложах можно оценить творения бесспорно талантливых Мосина и Нагана и их конструкторских бюро, и, что называется, «почувствовать разницу» в исполнении винтовок.

Страница из каталога «Франкония». И русские, и финские «трёхлинейки» покупаются и продаются под пресловутой кличкой Mosin-Nagant. «Мосина» мы видим, где же «Наган»?

Причём, как известно, ещё при жизни С.И. Мосина, за границей винтовку обр. 1891 г. официально называли его именем, в отличие от России, что, впрочем, не мешало и на Родине считать Мосина автором трёхлинейки (только в 20-х годах в американской литературе впервые начинает появляться дилетантское «Мосин-Наган»).

Известный факт, что полковник С.И.Мосин, будучи уже Начальником Сестрорецкого Оружейного завода и Совещательным членом ГАУ, 8 ноября 1895 года преподнёс в дар свою винтовку родному Воронежскому Корпусу и был чествован как её автор.

«Принося свой дар корпусу, полковник Мосин просил главного Начальника, как представителя, принять его изобретение, в знак глубокой признательности к заведению, в котором он, Мосин, получил первоначальное своё образование. Генерал Махотин на это ответил: «Принесённое ружьё вполне свидетельствует, что образование и направление данное корпусом, при желании и дальнейшем труде бывших кадет, может принести огромную пользу отечеству; пусть этим изобретением гордятся кадеты! Наша армия при столкновении с неприятелем нанесёт полное поражение врагу, благодаря этому ружью. И мы, бывшие и настоящие кадеты, приветствуем изобретателя – «ура!» Как один человек, все присутствующие грянули «ура!»; музыка заиграла марш».

Справедливости ради надо отметить, что винтовка обр. 1891 года была поначалу воспринята в войсках без особого энтузиазма. Тяжёлые отдача и спуск, по сравнению с винтовкой Бердана, к которой успели привыкнуть в армии, делали стрельбу из винтовки Мосина малорезультативной даже в руках опытных стрелков и офицеров. Что привело к массовому переводу стрелков из высших категорий, полученных при стрельбе из винтовки Бердана, в низшие, из первой во вторую и даже третью. Соответственно с разницей в жаловании.

Первое же боевое применение 17 мая 1898 года показало высокие боевые качества винтовки в руках русского солдата. Произошёл Андижанский бой, когда было совершено нападение более чем 2000 конных и пеших религиозных фанатиков на небольшой андижанский гарнизон с целью дестабилизировать обстановку в регионе и физически уничтожить русское влияние и власть в Ферганской области. Нападение готовилось по всем правилам партизанской войны: были выбраны скрытое сосредоточение и предрассветные часы с расчётом на спящих часовых и отсутствие у них патронов, а также исключительно холодное оружие, чтобы выстрелами не поднять гарнизон на ноги. Стоит упомянуть и такой восточный колорит, как зелёное знамя джихада, окроплённое кровью обезглавленного мещанина Бычкова, раздача освящённых палочек для защиты от пуль и призывы к резне без пощады.

Расчёты боевиков себя не оправдали. Часовые не спали и имели при себе патроны, выстрелами гарнизон был поднят по тревоге, и в течение 15 минут отчаянной стрельбы и рубки хорошо спланированное нападение было отбито, повстанцы повергнуты в бегство с большими для них потерями. При этом, по воспоминаниям участников боя, большая часть солдат в свалке забыла, что из винтовки можно стрелять, и действовала только штыком и прикладом. Часть винтовок не выдержала подобного испытания – «азиатские головы оказались слишком крепкими для прикладов наших винтовок. При ударах от души приклады ломались … штыки оставались в лошадях»

Подобные известия из Андижана о сломанных ложах и штыках, естественно, вызвали тревогу, первое же боевое испытание выявило, что винтовка требует доработки: изменения крепления штыка и усиления ложи. ИТОЗ начал разработку усиленных креплений штыка, за два года было изготовлено 10 вариантов креплений.

Только в начале 1900 года «андижанские» винтовки были доставлены в Офицерскую Стрелковую Школу, где были исследованы на предмет повреждений и поломок. В итоге Комиссия признала все повреждения боевыми, вполне оправданными для ночного рукопашного боя с превосходящим противником. Вопрос о доработке винтовки был снят. Дальнейшие испытания штыков в 1903 году окончательно поставили точку в разработке усиленных штыков и креплений.

События в Китае также подтвердили высокие боевые качества винтовки обр. 1891 года. С.И. Мосин успел узнать, «что проектированная им винтовка ни разу в действии своём не дала отказа и, если не лучше, то, во всяком случае, не хуже винтовок, принятых на вооружение других европейских государств».

29 января 1902 года С.И. Мосина не стало. Он умер в возрасте 52 лет от крупозного воспаления лёгких в звании генерал-майора, расцвете сил и на пике карьеры, успев сделать главное дело жизни – вооружить и перевооружить русскую армию новой винтовкой.