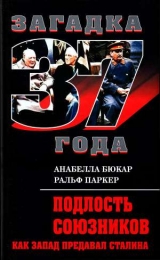

Текст книги "Подлость союзников. Как Запад предавал Сталина"

Автор книги: Ральф Паркер

Соавторы: Анабелла Бюкар

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)

Вот какого рода басни ходили в эти дни между обитателями гостиницы «Москва».

* * *

Приехавшие из Лондона корреспонденты работали в тесном контакте с официальными должностными лицами. В английском посольстве каждое утро для них проводились инструктивные совещания, причем даже для английских корреспондентов, проживающих в Москве, доступ туда был закрыт. По-видимому, опасались, что их присутствие может нарушить гармонию отношений, существующих между Форейн Офис и дипломатическими корреспондентами, приехавшими из Лондона, которых называли «ручными тюленями».

Я невольно любовался искусством, с которым представитель Форейн Офис дрессировал своих «ручных тюленей». Его отчеты о работе конференции ограничивались перечислением фактов. Желательный для Форейн Офис тон подачи материала был заранее задан немногим избранным, и не малые усилия прилагались к тому, чтобы подчеркнуть «объективный» характер этих публичных пресс-конференций. Однако путем перестановки акцента, применения иронии и насмешки, путем сознательного обхода щекотливых тем достигалось именно то освещение событий, которое больше всего устраивало Форейн Офис.

Достаточно вспомнить, как были смазаны весьма серьезные советские обвинения против Динкельбаха и других бывших нацистов, состоявших на английской службе. Представитель Форейн Офис спотыкался на немецких именах, не знал, как они пишутся, и под конец заявил, что «не стоит задерживаться на этом вопросе, так как он имеет лишь второстепенное значение». А между тем от разрешения вопроса о денацификации Рура в значительной степени зависел исход Московской сессии совета министров иностранных дел.

Еще в ходе сессии по той информации, которую получили журналисты, нетрудно было убедиться, что линия англо-американцев, а за ними и французской делегации должна привести к провалу переговоров. Вслед за этим англо-американский блок планировал образование «Бизоний» как антисоветского заслона. Уильям Стрэнг, в то время представитель Форейн Офис в Германии, в своих кратких интервью с представителями прессы заявил, что Англия должна быть «реалистичной». Быть «реалистичной», по мнению этого выразителя взглядов министерства иностранных дел, означало отказаться от «всего иного вздора» о демократизации британской зоны оккупации Германии, это означало полное принятие американской политики «свободного предпринимательства», под чем подразумевалось предоставление власти германским промышленникам при условии, что они будут действовать в американских интересах.

Мой коллега Пьер Куртад, который был на обеде у Джона Фостера Даллеса, рассказывал, что Даллес пытался убедить французских корреспондентов, что Франция может защитить себя от британских посягательств на французскую независимость, только если она объединится с Германией в западноевропейскую федерацию под покровительством США. Сообщения об этом обеде вызвали серьезный переполох, когда они дошли до англичан, поскольку в то время Бевин и его сторонники настойчиво проповедовали теорию о том, что они находятся в тесном сотрудничестве с Францией (Бевин только что подписал англо-французское соглашение в Кале) и поэтому Франция, мол, должна защищать себя от американских посягательств.

* * *

Многие маститые журналисты Америки и Европы использовали сессию министров для того, чтобы побывать в Москве. В английском и американском посольствах спешно принимались меры к тому, чтобы эти новые обозреватели не вздумали нарисовать такую картину советской жизни, которая расходилась бы с открыто антисоветской позицией этих посольств. Англо-американские дипломаты были сугубо заинтересованы в том, чтобы истинная жизнь Советского Союза оставалась скрытой от общественного мнения их стран. Ведь это они усиленно распространяли басни о том, что послевоенная пятилетка не разрешит проблемы повышения жизненного уровня советских людей.

Как только иностранные корреспонденты приехали в Москву, их сейчас же уведомили, что посольства располагают большим количеством информационного материала, которым они могут пользоваться. Английское посольство предлагало готовые отпечатанные отчеты о советской культуре, просвещении и других сторонах жизни СССР; посольство США тоже порадовало американских корреспондентов отчетами, составленными с целью доказательства той истины, что «крах советского государства неизбежен».

За всю свою журналистскую деятельность я не встречал примеров столь трогательного сотрудничества официальных представителей правительства с газетными корреспондентами. Американские журналисты в Москве, главным образом, занимались тем, что переписывали посольские отчеты. Поль Уорд, корреспондент «Балтимор Сан», именно из этого источника почерпнул почти весь материал для своего цикла статей об СССР. За меткость своих «наблюдений» о Советском Союзе он получил в 1947 г. Пулитцеровскую премию, считающуюся в западном мире высшей наградой.

Представитель журнала «Тайм», Сэм Уэллс, специально затянул свое пребывание в Москве, чтобы закончить переписывание посольских отчетов в свой блокнот. Год спустя вышла его книжка о Советском Союзе, в которой глава о просвещении в СССР целиком построена на материалах английского посольства, и эта книжка была разрекламирована как результат «личного изучения» автором условий жизни в Советской России!

Но рекорд фальсификации побил французский корреспондент Падовани, описывавший русский быт якобы со слов некой русской девушки по имени… Миша!

Вестибюль гостиницы «Москва» во время Московской сессии совета министров служил местом сборищ иностранных делегатов и гостей. Спесивые чины американской военной полиции в белых касках, кучки суетливых корреспондентов с блокнотами в руках, старательно записывающих каждое слово официальных представителей Форейн Офис, американские генералы, втихомолку поругивающие русских в беседе с молодыми адъютантами, английские машинистки, обрадованные перспективой впервые в жизни увидеть русский балет, чикагский журналист, громко хвастающий «первосортным» материалом для статьи, который дало ему посещение вытрезвителя, и его коллега-француз, возмущенный тем, что, когда он стоял на площади Дзержинского с картой в одной руке и фотоаппаратом в другой, к нему подошел милиционер и потребовал документы.

В те дни, возвращаясь домой из гостиницы «Москва», я спрашивал себя: почему эти люди упорно не хотят объективно информировать общественное мнение о Советском Союзе? Почему дипломатический обозреватель «Дэйли телеграф» Эшли предпочитает шлепать по грязи в мартовскую оттепель, чтобы потом оплакивать какой-нибудь разваливающийся обломок Московской Руси в тихом арбатском переулочке, а не едет полюбоваться новыми многоэтажными домами на Калужском шоссе? Откуда взялось убеждение, что если люди не заняты исключительно своими нарядами, значит, они невосприимчивы к культуре, что девушка, которая водит троллейбус, неспособна к любви и романтике, что люди, мечтающие о строительстве новых заводов в своей стране и радостно следящие за успехами народно-освободительных войск в Китае, не могут, надев новые туфли, с увлечением носиться в вальсе?

Было время, когда некоторые из этих людей готовы были видеть в Советском Союзе «интересный эксперимент» «временного гостя» на земле, но испугались, когда этот гость выразил намерение остаться навсегда. Они успокаивали тайную тревогу, которую внушал им советский коммунизм, соображением, что это эксперимент, возможный лишь на русской почве; но то, что они увидели в Москве Первого мая, окончательно убедило их, что на Красную площадь устремлены взоры рабочих всего мира. И от этого им стало так страшно, что они, спрятав в карман свою «объективность», стали еще более ревностно служить своим хозяевам.

* * *

Оправдываясь неудачей московской конференции, западные державы усиленными темпами стали осуществлять свои планы развития Западной Германии в духе, прямо противоположном решениям Ялты и Потсдама. Это можно было предвидеть по некоторым замечаниям Бевина на приеме корреспондентов в Москве в апреле 1947 г. перед отъездом делегаций. Было совершенно очевидно, что для него московская конференция послужила лишь новым поводом к нарушению обязательств, торжественно взятых в Потсдаме. На протяжении всей своей карьеры тредюнионистского лидера Бевин придерживался принципа: «с коммунистами работать нельзя» и, сделавшись министром иностранных дел, остался верным этому принципу. И Бевин даже не трудился скрыть свое удовлетворение по поводу того, что Московская сессия совета министров иностранных дел развязывала ему руки для новых односторонних действий в Западной Германии.

Естественным развитием позиции, занятой англо-американцами в Москве, явился тот роковой день, когда мир узнал о том, что в Руре снова пришли к власти гитлеровские военачальники.

Конечно, немецкие промышленники и финансисты, вновь всплывшие после временной опалы, служат лишь ширмой для настоящих хозяев Рура, представителей англо-американского капитала, таких, как И. Стил, вице-президент одного из крупнейших угольных концернов в США, как его помощник Маршалл из Питтсбургской «Кол консолидэйтед компани». Немецкие промышленники снова пробрались к власти с разрешения генерала Клея, который сказал, что «если устранять тех, кто наживался в годы гитлеризма, придется устранить всех способных и деловых людей».

Англо-американская дипломатия в СССР после войныВо время войны в Англии был создан целый ряд организаций, большей частью секретных, основной целью которых было расширить сеть своих агентов в других странах. Английское министерство иностранных дел восстановило так называемый «Пид» – отдел политической разведки, функционировавший во время Первой мировой войны. Во главе его был поставлен Рекс Липер, который впоследствии, в период кампании против греческих патриотов в 1944 году, был английским послом в Греции. «Пид» проводил тайную разведку во всех странах, которые уже участвовали или по всем данным должны были рано или поздно принять участие в войне.

В 1939 г. руководителем русского отдела «Пид» был назначен Брюс Локкарт, известный тем, что, находясь в 1918 г. в России, он вместе с генеральными консулами США и Франции организовал заговор, названный «заговором дипломатов». Впоследствии Локкарт был назначен начальником отдела разведки в Восточной Европе и на Балканах.

В помощь отделу политической разведки, «Пид», был создан еще специальный «исследовательский» отдел, возглавляемый профессором Тойнби. Штат его был набран большей частью из членов Королевского института международных отношений (Чэтэм-Хауз), где псд маской «научной объективности» много лет собирали антисоветский материал.

Сторонники Мюнхенского соглашения, в частности сэр Самюэль Хор, задавали тон и в министерстве информации, ведавшем пропагандой в союзных и нейтральных странах. Когда к власти пришел Черчилль, во главе этого министерства был поставлен Брэнден Брэкен, который стал политическим деятелем после весьма успешной карьеры в торговой газете в Сити.

Пропагандой во вражеских и оккупированных врагом странах ведал сугубо секретный отдел, помещающийся в Уоберн-Эбби, усадьбе герцога Бедфордского. Здесь работала большая группа мужчин и женщин из самых разных слоев населения: бизнесмены, журналисты, школьные учителя, агенты по сбору объявлений, биржевые маклеры, ученые-психологи. Работали они в тесном контакте с находившимися в Англии эмигрантскими правительствами, так как каждое из этих правительств имело свою собственную разведку. Секретный отдел в Уоберн-Эбби в 1940 году был подчинен Хью Далтону, министру военного снабжения, в то время как фактическим руководителем отдела оставался Рекс Липер.

В этом отделе имелась особо секретная военная секция, работа которой была связана со снабжением армий. Она же посылала агентов туда, где существовало движение сопротивления. Об организации этой секции рассказывают следующее. Вскоре после того, как Черчилль занял свой пост, он решил, что нужно использовать в своих целях движение сопротивления в Европе. Он сказал Эттли по телефону: «Послушайте, Эттли, нам придется помочь поднять революцию в Европе. Это ведь по вашей части, поскольку вы лейборист. Не посоветуете ли, кому из министров поручить это дело?» И Эттли, зная, как Хью Далтону хочется сделать карьеру в области внешней политики, предложил передать новую организацию в ведение министерства военного снабжения, во главе которого стоял тогда Далтон.

Все эти разведывательные организации снабжали министерство иностранных дел и военное министерство обширной информацией.

* * *

Уже в 1943 году шли разговоры о том, что, когда все придет в норму, необходимо реорганизовать английское дипломатическое ведомство. Были в Англии люди, которые, учитывая позорный провал предвоенных дипломатических отношений Англии с Восточной Европой и Балканскими странами, говорили, что в будущем министерству иностранных дел следует лучше знать, что думают и чувствуют народы, с правительствами которых ему приходится иметь дело.

Вскоре после окончания войны член парламента и в прошлом лектор Оксфордского университета, Ричард Кроссмэн, работавший сначала в отделе в Уоберн-Эбби, а потом находившийся в качестве политического консультанта при генерале Эйзенхауэре в Северной Африке и Париже, писал:

«Какой должен быть следующий шаг? Мы видели, сколько ошибок было сделано из-за того, что департаменты министерства иностранных дел полагались на тенденциозную информацию, получаемую от наших посольств за границей. Этот недочет можно устранить, если будет создан самостоятельный отдел разведки для сбора и оценки всей нужной нам информации, политической, социальной, экономической и стратегической. Пожалуй, ныне существующая библиотека могла бы стать основным ядром такого разведывательного отдела, но тогда ее придется сильно расширить, пополнить и пересмотреть весь ее штат. Это будет нетрудно, так как в различных организациях военного времени, обслуживавших министерство иностранных дел, имеются разведывательные секции, где прекрасно и по-новому поставлено дело».

С окончанием войны отпала надобность в различных специальных организациях разведки, которые в Лондоне в эти годы росли как грибы, и перед министерством иностранных дел встал вопрос, как бы все-таки сохранить многочисленные добавочные источники, обогащавшие сведениями его секретные папки и картотеки. Было много разговоров о том, как сделать структуру Форейн Офис более «обтекаемой», как «демократизировать» дипломатию и бороться с традиционной рутиной. Но каждый раз, когда дело шло о Советском Союзе и странах народной демократии, все эти громкие слова и благие намерения сводились к одному: как организовать там широкий шпионаж.

Много внимания было уделено реорганизации службы информации Форейн Офис, которая выполняет двойную функцию: 1) информирует английскую прессу и радио и руководит ими, 2) снабжает все другие страны текущей информацией.

Новая разведка должна была играть важную роль – лить воду на мельницу Эттли – Бевина. Министерство иностранных дел усиленно старалось «исправить» то доброе мнение о Советском Союзе, какое народ Англии составил себе за годы войны. Для этого оно употребило все свое влияние на Би-би-си и прессу, действуя через всяких неофициальных и полуофициальных советчиков. Общественное мнение Англии и Америки систематически вводится в заблуждение разными «популярными» фельетонистами и авторами сенсационных статей, черпающими свои сведения, главным образом, из официальных английских источников.

В народных массах отмечался все эти годы огромный интерес к Советскому Союзу. После войны спрос на серьезные книги о СССР увеличился, а издатели усиленно старались снабжать публику сенсационными «разоблачениями» Страны Советов. Обиженные генералы, не сумевшие сделать карьеру на своей службе во время войны в военных союзнических миссиях в Москве, бесчестные журналисты, почуявшие послевоенные настроения правящих кругов, подкупленные предатели, эмигранты-белогвардейцы и троцкисты, присмиревшие было в годы войны, – словом, можно было бы продолжить этот перечень писак, которые, уверяя публику, что они открывают ей «загадки России», на самом деле стремятся подорвать авторитет, который Советский Союз завоевал себе во всем мире.

Чтобы понять, насколько деятельность дипломатов Форейн Офис за границей шла вразрез со стремлением народа Англии к мирным и дружеским отношениям с другими миролюбивыми народами, надо поближе присмотреться к жизни и деятельности английских дипломатов в Москве. Отправимся же для этого, читатель, в старинный особняк на Софийской набережной.

Во время войны и в первые послевоенные месяцы пост английского посла в Москве занимал сэр Арчибальд Кларк Керр, сменивший сэра Стаффорда Криппса в 1942 году. Сложилось всеобщее мнение, что Кларк Керр слишком склоняется перед своими американскими коллегами. В начале своей долголетней дипломатической карьеры он занимал должность английского атташе в Вашингтоне и теперь любил повторять, что те годы были счастливейшими в его жизни. Он работал тогда в тесном общении с Уолтером Липпманом (который впоследствии стал одним из ведущих американских публицистов и ярым пропагандистом идеи англо-американского мирового господства) и с Ф. Франкфуртером, позже членом верховного суда США.

Керр не скрывал своих симпатий к американцам. За последний год-два его службы в Москве в среде дипломатов ни для кого не было секретом, что Керр мечтает о переводе на пост английского посла в США. Эти симпатии Керра наиболее сильно проявлялись в отношении Джорджа Ф. Кеннана, бывшего в то время советником американского посольства в Москве при Гарримане и ставшего впоследствии одним из пропагандистов «холодной войны».

Впервые я встретил этого американского дипломата в Праге еще до войны.

Кеннан, родившийся в богатой семье и получивший образование в военной академии, к моменту нашей пражской встречи уже довольно далеко продвинулся на дипломатическом поприще. В течение пятнадцати лет его перебрасывали с места на место: он побывал в Швейцарии, Германии, Риге и в Москве. Государственный департамент считал, что большую часть этого времени он проходил специальную «русскую» подготовку. Кеннан основательно изучил русский язык, литературу, историю и другие родственные дисциплины. Он был одним из первых в группе американских дипломатов, воспитанных на идее, что со временем, когда изоляционистские взгляды американской публики будут изжиты, Соединенные Штаты приберут к рукам все области международных дел.

В прекрасном, спокойном саду миссии США в Праге Кеннан лицемерно заявил мне, что он – «друг и почитатель русского народа». Он говорил, что скучает по лесным прогалинам и лугам Подмосковья, по катанью на коньках и игре в теннис на посольской даче, по «милым русским людям». На самом же деле Кеннан всегда смотрел на Россию как на страну, которую американцам еще предстоит завоевать и колонизировать.

В Америке он обзавелся выстроенным каким-то украинским эмигрантом загородным домом – точной копией старорусской помещичьей усадьбы. Здесь, поработав над планами окружения Советского Союза военными базами Соединенных Штатов, он может хотя бы в мечтах представлять себя русским помещиком…

* * *

Объявление Советскому Союзу «холодной войны» произошло тогда, когда Советская Армия еще вела жестокую борьбу с гитлеровскими ордами. Фронт на Одере еще не был прорван, Будапешт оставался еще в руках немцев, а Рур не был занят армией Эйзенхауэра. Но уже было ясно, что победит СССР, и вот представитель Государственного департамента в Советском Союзе Кеннан уже говорит о новой войне. Жертвой ее должны стать народные массы во всем мире. С иезуитской жестокостью этот стратег «холодной войны» и проповедник антисоветской внешней политики США рассчитывал, что советский народ придет к победе «физически и морально выдохшимся», разочарованным. В погоне за этой своей эфемерной мечтой, Кеннан доносил своему правительству, что советские люди «утратили веру в свой строй и преданность ему». Представитель нации, которая своим спасением обязана высокому мастерству советских танкистов и артиллеристов, презрительно отзывался о новых технических достижениях советской науки, о «невежественных крестьянах, которых обучили кое-как орудовать машинами». Человек, который был в Москве в священные, радостные дни победы, говорил об «усталости и унынии» советских людей, о том, что «Россия станет экономически уязвимой и в некотором смысле обессиленной державой».

Разумеется, сам Кеннан ни на одну минуту не верил в то, что писал. Я убедился в этом во время прогулки с ним как-то раз, незадолго до окончания войны. Мы шагали по боковым улицам Таганки и беседовали. Кеннан злобно отворачивался от действительной жизни Москвы, сознательно не хотел видеть всего того, что доказывало мощь советского государства и, в подтверждение своих донесений в США, указывал мне то на ветхость домов, запущенных за годы войны, то на усталые лица москвичей, так много перенесших за эти годы.

Однако он был достаточно умен, чтобы не заметить неисчерпаемый запас сил и энергии Советского Союза. Он хотел ввести в заблуждение народ Америки, помочь своим хозяевам в Государственном департаменте поднять дух агрессии в растерявшемся и одряхлевшем капиталистическом мире; он уверял, что от Америки «зависит жизнь или смерть СССР», что она может «довести до высочайшего предела давление на политику советской власти», «нажать на Кремль» и так далее, и так далее. Все это Кеннан писал в своем докладе, который двумя годами позже был напечатан в одном американском журнале за скромной подписью «X».

Словом, Кеннан был первым и в некоторых отношениях самым влиятельным агентом американских поджигателей войны. Ему следовало бы поставить памятники на тех сотнях военных баз, которые имеет Америка по всему свету.

И вот перед этим человеком, со звериной ненавистью к Советскому Союзу, перед этим «стратегом» преступной «холодной войны» английский посол в Москве сэр Арчибальд Кларк Керр подобострастно гнул спину.

* * *

В течение всех военных лет можно было наблюдать, как английское посольство все больше и больше подчинялось посольству США. Всякому англичанину, убежденному, что дальнейшая независимость его родины в международных делах в первую очередь зависит от той позиции, которую Англия займет в отношении США, тягостно было наблюдать преклонение английских дипломатов в Москве перед их американскими коллегами.

Один инцидент ярко продемонстрировал мне отношения, существующие между обоими посольствами. Я написал в представляемые мною газеты о том, что советский народ возмущен необоснованным обвинением американского посла адмирала Стэнли, будто Советское правительство намеренно скрывает от населения, что Советский Союз получает продукты по ленд-лизу из Америки.

Сэр Арчибальд Кларк Керр счел нужным принести за меня письменные извинения Стэнли, причем меня поставил об этом в известность уже после того, как письмо было послано. По-видимому, американцев следовало безоговорочно считать безупречными.

«Удивляюсь, как это вы решаетесь здесь показываться», – заметил сэр Арчибальд, когда мы с ним встретились немного спустя в американском посольстве.

Когда послом Соединенных Штатов был назначен Аверелл Гарриман, позиция смиренного послушания, занятая британским посольством, выявилась еще более ярко.

Правда, в дипломатических кругах ходили упорные слухи, что Кларка Керра, как старшего и более опытного дипломата, отнюдь не радовала второстепенная роль, которую ему предлагали играть; но, съездив в Англию и проконсультировавшись с английским правительством, он стал так подчеркнуто выражать свое уважение к своему американскому послу, что эти слухи сразу прекратились.

Корреспондентам английских газет в Москве гораздо труднее было получить доступ к британскому послу, чем американским журналистам.

Более того, одно время существовало соглашение, по которому английские корреспонденты пользовались правом присутствовать на пресс-конференциях Гарримана, а для американцев, в свою очередь, были открыты двери английского посольства. Такое положение устраивало обе стороны, однако в скором времени доступ английским корреспондентам в американское посольство был прекращен, а когда они, пытаясь восстановить справедливость, потребовали, чтобы и американцев не допускали в английское посольство, – им заявили, что «это было бы неудобно».

Таким образом, в дипломатическом корпусе ведущую роль играли американцы, особенно если это были люди, называвшие себя «специалистами по Советскому Союзу» – как Джордж Кеннан и Дюрброу. Американцы заняли место, прежде принадлежавшее немецким дипломатам. Подобно тому, как мягкоречивый миллионер Гарриман, магнат судостроительной, авиационной и железнодорожной промышленности, финансист и бывший концессионер Чиатурских марганцево-рудных разработок в Грузии, человек с лицом преступника, оплачивающего шантаж, чтобы спастись от разоблачений, вечно сутулящийся, словно от страха перед ближним – подобно тому, как этот Гарриман командовал шотландским дворянином Кларком Керром, так и позже в трио Кеннан – Роберте – Шарпантье первую скрипку играл не француз и не англичанин, а американец. Начиная с 1944 года, почти каждый дипломатический демарш по адресу Советского Союза согласуется между тремя посольствами, причем решающий голос всегда принадлежит американцам.

* * *

Американцы были очень довольны прислужничеством Кларка Керра – настолько довольны, что группа влиятельных американских журналистов, находившихся в Москве, начала агитацию за то, чтобы он был назначен британским послом в Вашингтоне.

В конце концов сэр Арчибальд дождался осуществления своей мечты: он был назначен британским послом в США после войны, когда лейбористскому правительству понадобился подходящий человек, для того чтобы представлять в США Великобританию, отказавшуюся от своей независимости.

В 1946 году в Москву на место сэра Арчибальда Кларка Керра был назначен сэр Морис Петерсон, дипломат старой школы, карьера которого, как говорили, близилась к концу. Если английские журналисты могли, и вполне резонно, жаловаться на то, что Кларк Керр беседует только с их американскими коллегами, то про его преемника справедливо было бы сказать, что он совсем ни с кем не беседовал. Он был по крайней мере «беспристрастен» и решительно ни с кем не делился своей государственной мудростью.

Дипломатическим кругам трехлетнее пребывание Петерсона на московском посту памятно, главным образом, по знаменитой «чашке чая» на Софийской набережной. Вот что произошло за этой «чашкой чая».

Как-то раз зимним вечером прохожие могли наблюдать, как одна машина за другой подкатывали по Софийской набережной к британскому посольству и въезжали во двор. Главы всех дипломатических миссий в Москве подымались по лестнице, проходили через темный холл в большую с позолоченными стенами приемную чрезвычайного посла его величества короля Англии.

Однако это не был обычный прием за чашкой чая. Дело в том, что в это время в Советском Союзе была объявлена денежная реформа. С момента проведения денежной реформы дипломатический корпус горел негодованием. Возврат к открытой торговле означал, что дипломаты лишаются привилегии покупать в «закрытом» магазине. Теперь они были вынуждены – подумать страшно! – сталкиваться с «местными жителями». В смелом мероприятии советского правительства, направленном на улучшение условий жизни 200 миллионов населения, они не усматривали ничего, кроме неудобств для себя.

На приеме, устроенном британским послом фактически в связи с денежной реформой, британские, французские и американские дипломаты сделали попытку убедить старшину дипломатического корпуса китайского посла Фу Бин-чана созвать собрание, чтобы обсудить возможность совместного протеста министру иностранных дел Советского Союза.

Фу Бин-чан хмыкнул. Затем он откашлялся. Затем он улыбнулся: «Будет ли удобно некоторым посольствам – я не говорю каким именно, заметьте это – выступать с подобным протестом? Разве некоторые посольства – я опять не говорю какие именно, очень прошу отметить это – не нарушили данные ими обязательства не вводить в обращение обесцененных денег?» (Речь идет о незаконном ввозе в СССР иностранными дипломатами фальшивых, а также выпущенных немцами купюр по образцу советских денег. – Авт.)

Однако эта дипломатическая речь Фу Бин-чана не удовлетворила посланцев западных держав, и по предложению французского и американского поверенных в делах британский посол тут же созвал собрание.

Дипломаты уселись в круг. Можно было подумать, что они собираются играть в жмурки или какую-нибудь другую невинную детскую игру. Это впечатление усилилось, когда в самой середине круга преспокойно расположился старый пес Бриндл, закадычный друг сэра Мориса Петерсона. Пес внимательно оглядел собравшихся дипломатов, улегся и заснул.

После того как хозяин прочитал проект заявления, составленного в выражениях, с которыми приличнее было бы обратиться к вождю маленького племени в колониальной стране, чем к правительству великой державы, воцарилось молчание. Казалось, тут незримо присутствует дух Пальмерстона и вот-вот британская канонерка подымется по Москве-реке и бросит якорь между британским посольством и Большим Кремлевским дворцом.

– Молоко, молоко! – нарушая молчание, вскричал осанистый турецкий посол Фаик Акдур. – Уже три дня мои малютки не имеют молока! Вы должны сказать об этом в протесте.

Наконец кто-то решился напомнить одну неприятную подробность: о спекуляциях иностранных дипломатов рублем и… чаепитие на Софийской набережной закончилось в атмосфере непривычной здесь неловкости. Проект протеста даже не был поставлен на голосование.

Попытка английского посла организовать вмешательство иностранных держав в советские внутренние дела окончилась провалом, и сэр Морис Петерсон снова «ушел в себя». Только к концу пребывания в Москве этот флегматичный посол проявил некоторые признаки оживления. По примеру американского правительства, которое ограничило число виз делегатам на Конгресс в защиту мира в Нью-Йорке, сэр Морис Петерсон начал бомбардировать Форейн Офис телеграммами с требованием не давать виз гражданам Советского Союза, которых приглашали в Англию прогрессивные общественные организации.

* * *

Но пусть читатель не думает, что флегматичность английского посла означала бездеятельность посольства. Как я уже говорил, у английского посольства есть два лица: на одно из них смотрит публика, а другое само смотрит на публику. В основном вся повседневная работа лежит на советниках посольства, которые должны совместно со своими коллегами-дипломатами проводить в жизнь политику Форейн Офис и постоянно держать Форейн Офис в курсе всех дел в Советском Союзе на основании имеющейся у них информации, доставляемой агентами и так называемыми экспертами. Поэтому я хочу остановиться на деятельности человека, игравшего в английском посольстве роль аккумулятора всех антисоветских настроений и клеветнических измышлений.