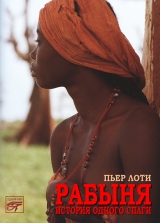

Текст книги "Рабыня"

Автор книги: Пьер Лоти

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Глава четвертая

Край, расстилавшийся вокруг лагеря Дьяламбан, был пустынен: обширные застойные топи без конца и края либо бесплодные песчаные равнины, где произрастали лишь чахлые мимозы.

С ружьем на плече Жан подолгу бродил в одиночестве: охотился или предавался мечтам – все тем же смутным грезам горца.

Любил он также подниматься на пироге к верховьям желтоводной реки или углубляться в лабиринт многочисленных притоков Сенегала.

И всюду, насколько хватал глаз, – разомлевшие от жары дремотные воды болот, берега, где предательская земля уходит из-под ног человека.

Белые цапли важно разгуливали средь поражавшей однообразием влажной зелени мангровых деревьев; большие ящерицы скользили по илу; гигантские кувшинки-нимфеи, белые и розоватые цветы лотоса раскрывались навстречу лучам тропического солнца, радуя своей красотой крокодилов и парящих над водой хищных птиц.

Жан Пейраль начинал любить эту страну.

Наступил месяц май.

Спаги весело собирали свое имущество. С воодушевлением складывали палатки и снаряжение. Они возвращались в Сен-Луи, чтобы опять поселиться в большой, заново оштукатуренной белой казарме и приобщиться к привычным удовольствиям: мулаткам и абсенту.

Месяц май! У нас во Франции это чудный месяц зелени и цветов! Но в унылых окрестностях Дьяламбана ничто не зазеленело. Деревья и травы, не уходившие корнями в желтую воду болот, оставались поблекшими, сухими и безжизненными. За полгода с неба не упало ни капли дождя, и земля изнывала от жажды.

Между тем температура неуклонно повышалась, постоянные сильные ветры по вечерам прекратились, приближался сезон дождей, время знойной духоты и ливней, тот самый сезон, наступления которого европейцы в Сенегале каждый год ожидают с ужасом, ибо он приносит лихорадку, анемию, а зачастую и смерть.

Однако надо пожить в стране жажды, чтобы понять всю сладость первого дождя и то счастье, которое испытываешь, промокнув до нитки под крупными каплями первого грозового ливня.

А первый смерч!.. В застывшем, свинцовом небе, у самого горизонта возникает своего рода небесное знамение, встает вдруг что-то вроде купола, который разрастается и ширится, устремляясь вверх, принимая необычные, устрашающие формы. Похоже на извержение гигантского вулкана, взрыв всего мироздания. На небе появляются огромные арки, накладываясь друг на друга; неустанно вздымаются тяжелые, непроницаемые массы, напоминающие каменные своды, готовые вот-вот обрушиться, и вся эта громада, пронизанная тусклыми, металлическими отблесками – зеленоватыми или медными, – неуклонно растет и поднимается.

Даже художники, рисовавшие потоп или другой первобытный катаклизм, не смогли вообразить себе столь фантастического, леденящего душу зрелища.

А в воздухе по-прежнему ни единого дуновения, и ни шелеста, ни звука в угнетенной природе.

Потом вдруг, подобно чудовищному удару хлыста, налетает шквальный ветер, пригибая деревья и травы, прижимая к земле птиц, подхватывая вихрем испуганных стервятников, опрокидывая все на своем пути. Бушует смерч, природа, содрогаясь, приходит в движение – корчится, подчиняясь безудержной силе разбушевавшегося урагана.

Минут двадцать на землю низвергаются неудержимые небесные потоки; проливной дождь освежает исстрадавшуюся от жажды землю Африки; свирепствует страшной силы ветер, обрывая листву, ломая сучья и ветки.

Затем внезапно все стихает. Конец. Последние порывы ветра прогоняют разорванные в клочья, отливающие медью тучи, ураган пролетел, и небо, очистившись, вновь засияло голубизной.

Первый смерч настиг полк в пути, и начался шумный, веселый переполох.

Спаги в беспорядке кинулись к оказавшейся неподалеку деревне Турукамбе.

Женщины, которые толкли просо, игравшие в кустах ребятишки, искавшие себе корм куры, дремавшие на солнце собаки – все торопливо бросились по домам, сбившись в кучу под тонкими островерхими крышами.

Спаги заполонили и без того тесные хижины, наступали на калебасы, опрокидывали кастрюли с кускусом, целовали маленьких девочек, высовывались, словно дети, на улицу ради удовольствия промокнуть насквозь, ощутить прохладу падавшей с небес воды на своей горячей, шальной голове; а лошади, привязанные кое-как, ржали от страха, били копытом и кидались из стороны в сторону; собаки лаяли, козы, бараны и прочая деревенская живность жалась к дверям, блея, подпрыгивая, толкаясь головой и рогами, тоже пытаясь войти внутрь жилища, требуя защиты и укрытия.

Словом, стоял невообразимый гам, слышались крики, взрывы хохота негритянок, свистящий вой ураганного ветра и гром, перекрывавший остальные шумы своим чудовищным грохотом. Всеобщее смятение под почерневшим небом; тьма средь бела дня, то и дело прорезаемая ослепительными зелеными вспышками; и проливной дождь, и потоки воды, хлынувшей во все щели, сквозь пересохшую солому и неожиданно окатившей душем спину взобравшейся повыше кошки, перепуганную курицу или же голову спаги.

Когда смерч миновал и восстановился порядок, полк снова двинулся в путь по размытым тропинкам. По ясной сини небес еще пробегали последние причудливые облачка, казавшиеся плотными, похожими на разорванные, скрученные и как бы подернутые рябью темные полотнища. Неведомые, ошеломляющие запахи поднимались над иссохшей землей, вобравшей в себя первые капли дождя. Природа готовилась к сотворению жизни.

Фату-гэй стояла у въезда в Сен-Луи с самого утра, чтобы не пропустить прибытие колонны.

Увидев Жана, она произнесла чуть слышное приветственное «кеу», сделав приличествующий случаю реверанс. У нее хватило такта не слишком досаждать ему в строю и зайти в казарму, чтобы поздороваться, только через два часа.

Фату сильно изменилась – за три месяца выросла и, подобно растениям ее страны, как-то внезапно расцвела. Она уже не выпрашивала медяки. И даже обрела некую очаровательную, свойственную юным девушкам робость.

Белое муслиновое бубу, благоухавшее мускусом и сумаре, прикрывало, как это принято у туземных девочек, когда они созревают, округлившуюся грудь.

И никаких жестких хвостиков на голове; Фату отращивала волосы, вскоре ими должны были заняться искусные руки парикмахерш, дабы превратить в сложное сооружение, которому надлежит красоваться на голове любой африканской женщины.

А пока слишком короткие волосы, курчавые и взъерошенные, полностью преобразили ее лицо: вместо милого и смешного оно стало очень привлекательным.

Получилась весьма забавная смесь девушки, ребенка и черного чертенка!

– А знаешь, Пейраль, малышка-то прехорошенькая! – посмеивались спаги.

Жан и сам заметил, что Фату-гэй красива, но ему это было в общем-то безразлично.

Он попробовал вернуться к прежнему спокойному образу жизни, к прогулкам на пляж и долгим скачкам в окрестностях.

Тихие месяцы мечтаний, проведенные в лагере, пошли ему на пользу. Моральное равновесие восстановилось, а воспоминания о престарелых родителях и юной невесте, доверчиво дожидавшейся его в деревне, обрели в глазах Жана былое безыскусное очарование. С ребяческими выходками и ухарской удалью было покончено, теперь он и сам не мог взять в толк, каким образом мадам Вирджинии удалось причислить его к завсегдатаям своего заведения. Он поклялся не только не притрагиваться больше к абсенту, но и до благословенного дня свадьбы хранить верность нареченной.

Воздух был насыщен тяжелыми, знойными испарениями, ароматом молоденьких растений.

Природа торопилась к свершению чуда плодоношения.

В первое время пребывания здесь Жан с неизменным отвращением смотрел на черное население: все африканцы казались ему похожими друг на друга, все были на одно лицо, сродни обезьяньей маске, он не смог бы отличить одного человека от другого.

Однако мало-помалу Жан привык к черным лицам и теперь при виде идущих мимо чернокожих девушек с серебряными браслетами находил одну безобразной, другую – хорошенькой, ту – изящной, а эту неуклюжей; негритянки, точно так же как и белые женщины, обрели в его глазах собственное лицо.

Июнь! Тут уж и впрямь пришла весна; но только африканская – торопливая, лихорадочная, с гнетущими душу грозами, напоенная резкими ароматами земли.

Вместе с ней в этот край возвращались бабочки, птицы, сама жизнь; колибри сменили свое серое оперение на ослепительно яркие краски лета.

Все зазеленело, словно по волшебству; покрывшиеся листвой деревья отбрасывали на влажную почву слабую, лишенную прохлады тень; буйно цветущие мимозы походили на огромные букеты с большими пушистыми кистями – розовыми или оранжевыми, в которых, распевая сладостные песни, прятались колибри; их тонкоголосый хор напоминал щебет ласточек, только, конечно, был потише; даже грузные баобабы оделись на несколько дней в наряд из свежей листвы нежного бледно-зеленого цвета… За городом земля покрылась необычными цветами, дикими злаками, дурманом с широкими душистыми чашечками; падавшие с неба ливни были горячими и пахучими; вечерами в высоких травах, появившихся лишь накануне, водили хоровод недолговечные фосфоресцирующие светлячки, похожие на искорки…

Природа так торопилась творить жизнь, что за неделю все и произвела на свет.

Каждый вечер Жан встречал на своем пути маленькую Фату с ее взъерошенной головой черного барашка. Волосы отрастали быстро – как трава, – скоро ловким парикмахершам будет над чем потрудиться.

Той весной справляли много свадеб. Часто с наступлением темноты, беспокойными июньскими ночами Жан встречал свадебные шествия, нескончаемыми фантастическими вереницами следовавшие по песку; участники торжества пели фальцетом и совсем не в такт хлопали в ладоши; обезьяньему хору вторили удары тамтама. Было в этих песнопениях и негритянском веселье что-то тягостно сладострастное и по-звериному чувственное.

Жан часто ходил в гости к своему другу Ньяору в Гет-н’-дар, и сцены домашней жизни народа волоф, жизни сообща, не оставляли его безучастным… Каким одиноким чувствовал он себя на этой проклятой земле, одиноким и потерянным!.. Спаги думал о той, кого любил чистой детской любовью, о Жанне Мери… Увы! Всего шесть месяцев, как он в Африке!.. Придется ждать еще целых четыре года, прежде чем они снова свидятся!.. Но достанет ли у него мужества и дальше жить одному; не потребуется ли ему вскоре кто-то, кто поможет скоротать время изгнания?.. Но кто?..

Может быть, Фату-гэй?.. Да полно!.. Какое надругательство над самим собой! Стать похожим на клиентов старой Вирджинии?!. Насиловать черных девочек! Жан обладал своего рода достоинством, безотчетным целомудрием, которое до сих пор хранило его от соблазнов извращенной чувственности; нет, никогда не сможет он пасть так низко.

Итак, Жан прогуливался каждый вечер, долго бродил по окрестностям… Грозовые ливни не прекращались… И день ото дня огромные зловонные болота со стоячей водой, насыщенные миазмами лихорадки, отвоевывали себе все больше места; страну песка покрывала теперь высокая травяная растительность… К исходу дня солнце как будто бледнело от избытка убийственной жары и тлетворных испарений… В час, когда желтое светило клонилось к закату и Жан оставался один посреди унылых топей, где все поражало воображение странной новизной, необъяснимая тоска охватывала вдруг его… Он обводил взглядом простиравшиеся до самого горизонта плоские дали, окутанные тяжелыми парами, и никак не мог взять в толк, что в окружающей природе было такого мрачного и противоестественного и почему до боли сжималось сердце?

Над пропитанными влагой злаковыми вились тучи стрекоз с большими, в черных крапинках, крыльями, а в высоких травах жалобно перекликались неведомые птицы… И над всем нависала извечная печаль земли Хама. [12]12

Хам – согласно библейскому сказанию, второй из сыновей Ноя; опустевшая после потопа земля была разделена между тремя сыновьями Ноя; в «удел» Хаму в числе прочих территорий досталась и Африка. Далее автор упоминает о сыновьях Хама, когда ведет речь о сенегальцах, поскольку Хам считался родоначальником всех африканских народов.

[Закрыть]

В эти сумеречные весенние часы болота Африки исходили неописуемо горестной тоской; ни один человеческий язык не в силах выразить ее словами…

– Анамалис фобил! – напрягая все мускулы, вопили потные, с пылающими глазами гриоты [13]13

Гриоты – люди с особыми социальными функциями в Сенегале, Мали, Гвинее и других странах Западной Африки; рассказчики мифов, интерпретаторы действительных исторических событий, певцы и музыканты, иногда занимались колдовством; составляли особую касту, которую основная масса населения и презирала и боялась; иногда правители привлекали особо выдающихся гриотов в свои советники.

[Закрыть]и били в тамтамы.

И все кругом, хлопая в ладоши, исступленно вторили им: Анамалис фобил! Анамалис фобил!.. – перевод подобных слов воспламенил бы эти страницы. – Анамалис фобил! То были первые слова, доминанта и припев сумасшедшей песни, исполненной пьянящего пыла и безудержной страсти, песни весенних барабанов…

Анамалис фобил! – это вопль необузданного желания, распалившейся на солнце черной силы и знойной истерии… аллилуйя негритянской любви, гимн обольщения, к которому присоединяется сама природа – земля, воздух, растения, ароматы!

Под звуки вечерних барабанов юноши соединялись с девушками, только что торжественно облачившимися во взрослый наряд, и в безумном ритме, в бешеном темпе все вместе распевали, танцуя на песке: Анамалис фобил!

Анамалис фобил! – набухшие молочно-белые почки баобаба распустились все до одной, став нежными листиками!

И Жан почувствовал, как негритянская весна горячит ему кровь и всепожирающим ядом бежит по венам… Обновление окружающей жизни раздражало его, ведь она была чужой для него: закипавшая у мужчин кровь была черной; бродивший в растениях сок был отравлен; ароматы цветов таили опасность, а зверей распирало от яда…

Это странное и страшное обновление Жан почувствовал и на себе. Охватившее двадцатидвухлетнего юношу лихорадочное, испепеляющее возбуждение грозило погибелью.

Анамалис фобил!.. Как быстро проходит весна!.. Не успел кончиться июнь, а уже нечем стало дышать из-за невыносимой, гнетущей жары, листья пожелтели, растения увяли, перезрелые злаки просыпали свои зерна на землю…

Анамалис фобил!.. Бывают в жарких странах плоды терпкие, горькие, вроде сенегальских гуру; отвратительные на наших широтах, под нашими бледными небесами, там они кажутся порой замечательно вкусными, просто чудесными, ведь ими вполне можно утолить жажду или облегчить боль. Таково было и это маленькое создание с курчавой головой черного барашка и мраморным рельефом плоти – сочный суданский плод, стремительно созревший под воздействием тропической весны, набухший ядовитыми соками, переполненный нездоровыми, лихорадочными, неведомыми вожделениями… Блестящие эмалевые глаза Фату уже знали, о чем молят Жана, и все-таки опускались перед ним с детской робостью и стыдливостью.

Анамалис фобил!

Вечером Жан с сумасшедшей поспешностью стал одеваться.

Утром он велел Фату с наступлением ночи дожидаться его у подножия баобаба на болоте Сорр.

И вот уже в последнюю минуту Жан, чрезвычайно взволнованный, облокотился на подоконник одного из огромных окон казармы, чтобы еще раз, вдыхая по возможности, не такой тяжелый воздух, хорошенько поразмыслить над тем, что собирался сделать.

Несколько дней Жан сопротивлялся, пытаясь устоять перед чувственным соблазном, в его душе вели борьбу сложные и противоречивые чувства: безотчетный ужас и неудержимое влечение. Не обошлось тут и без суеверия, привычного суеверия мальчика-горца, которого одолевает смутный ужас перед сглазом и амулетами, боязнь неведомого колдовства и приворотных зелий.

Ему чудилось, что предстоит переступить некий роковой порог, подписать с черной расой своего рода пагубный договор и еще более мрачной завесой отгородиться от матери и невесты, всего самого любимого и дорогого, что осталось дома.

Жаркие сумерки спускались на реку; старинный белый город казался розовым там, где было еще светло, и отливал синевой в наступавшей темноте; длинные вереницы верблюдов брели по равнине, направляясь на север, в пустыню.

Уже слышались тамтамы гриотов и песнь безудержного желания, начинавшаяся вдалеке: Анамалис фобил! Фарамата хи!..

Час, назначенный Фату-гэй, почти миновал, и Жан бросился бегом, чтобы отыскать ее на болоте Сорр. Анамалис фобил! Фарамата хи!..

Одинокий баобаб отбрасывал на их брачное ложе тень, а желтое небо простирало неподвижный, унылый, удушливый свод, насыщенный земными испарениями, наэлектризованный токами молодой жизни.

Чтобы описать это необычное бракосочетание, пришлось бы искать такие жаркие краски, каких нет ни в одной палитре, искать африканские слова, искать звуки, шорохи, а главное – тишину и все ароматы Сенегала, грозу и ее мрачный огонь, прозрачность и тьму.

А между тем посреди огромной поросшей травой равнины стоял всего лишь одинокий баобаб.

И Жана, объятого исступленной, пьянящей страстью, вновь охватил глубокий ужас, когда на сумеречном темном фоне он увидал выделявшуюся еще более темным пятном черноту новобрачной, заметил совсем рядом блестящую подвижную эмаль глаз Фату.

Привлеченные белой набедренной повязкой Фату, резко выделявшейся на порыжелой траве, над ними, едва не касаясь крылом, бесшумно скользили огромные летучие мыши, чей полет казался шелестом черных шелковистых лоскутов…

Анамалис фобил! Фарамата хи!..

Глава пятая

…Прошло три года…

Трижды возвращалась чудовищная весна, и наступал сезон дождей, а потом – время жажды с холодными ночами и ветром из пустыни…

Разметавшись на таре, Жан спал в своем белом жилище в доме Самба-Хамета; подле устроился желтый пес лаобе; положив морду с высунутым языком на вытянутые передние лапы и неподвижно застыв с открытыми глазами, он изнывал от жажды и всем своим видом напоминал ритуальных шакалов в египетских храмах…

Фату-гэй тоже прикорнула на полу у ног Жана.

Полдень, тихий час послеобеденного отдыха… Стояла жара, томительная, нестерпимая жара… Вспомните наши гнетущие июльские полдни и представьте еще большую жару и еще более яркий свет… только в декабре. Тихонько дул ветер из пустыни. И день ото дня все сильнее становилась засуха. А ветер до бесконечности чертил на песке тысячи и тысячи волнистых бороздок, они непрерывно двигались, словно крохотные волны огромного безводного моря…

Изящно опершись на локти, Фату-гэй лежала на животе в домашнем наряде, то есть обнаженная до пояса; линия ее блестящей спины, поднимаясь от талии вверх, заканчивалась поразительным сооружением из янтаря и кораллов в виде прически.

Вокруг дома Самба-Хамета – полнейшая тишина, неуловимый шорох ящериц и мошкары, ослепительное сияние песка…

Положив подбородок на ладони, полусонная Фату чуть слышно напевает. Откуда пришли к ней эти мелодии?

Никогда и нигде прежде она их не слыхивала. Музыкальные звуки, дремотные и причудливые, порождало состояние мечтательного возбуждения, сладострастной неги – следствие избытка впечатлений, поразивших воображение черной девочки и выплеснувшихся в песне…

Ах, в этой полуденной звонкости, в лихорадочном полузабытьи как рыдает и плачет безотчетная, смутная песня, песня без слов, воплощение жары, одиночества и изгнания!

…Мир между Жаном и Фату восстановлен. Жан, как всегда, простил ее; история с халисами и золотыми сережками из Галама окончательно забыта.

Деньги найдены в другом месте и уже отправлены во Францию. Ньяор одолжил Жану большие полустертые белые монеты, которые держал под замком в медном ларце. Деньги Жан, конечно, вернет, когда сможет, ну а старые родители получат то, чего так ждут, в чем испытывают нужду. Получат и успокоятся.

А остальное не важно.

У Жана, заснувшего на таре с распростертой у его ног рабыней, вид на редкость беспечный: арабский принц, да и только. Ничто в нем не напоминает маленького горца из Севенн. Зато появилось что-то от жалкого величия сынов пустыни.

За три года в Сенегале ряды спаги заметно поредели. Жан же сильно загорел и окреп, черты его лица – тонкие и прекрасные – приобрели еще большую чистоту…

Моральной апатией, приступами безразличия и вялости, своего рода сердечной дремой с внезапными мучительными пробуждениями – вот чем были отмечены эти три года. Никакого иного воздействия на могучую натуру Жана сенегальский климат не оказал.

Постепенно Пейраль стал образцовым солдатом, аккуратным, исполнительным и отважным. А между тем на его рукаве красовались все те же скромные шерстяные нашивки. В обещанных золотых унтер-офицерских ему постоянно отказывали. Прежде всего, не было покровителей, зато был скандал – и какой скандал! – француз живет с черной женщиной!..

Буянить, являться с разбитой головой, спьяну наносить по ночам сабельные удары прохожим, таскаться по притонам, предаваться разврату – все это можно. Но держать при себе маленькую пленницу из порядочного дома, приобщившуюся к тому же к таинству крещения, значит сбиться с пути истинного, и прощения этому быть не может.

От начальства Жан получал суровые внушения со страшными угрозами и бранью. Почуяв приближение бури, он склонял гордую голову и, подчиняясь дисциплине, стоически выслушивал все, отчаянно борясь с безумным желанием пустить в ход хлыст. Впрочем, после очередной взбучки ничего не менялось.

Правда, в течение нескольких дней Жан проявлял большую осторожность и все-таки оставлял Фату при себе.

Чувства, испытываемые им к этому маленькому созданию, были настолько сложны, что и более искушенные люди понапрасну пытались бы в них разобраться. Жан и не старался ничего понять. Словно подпав под вероломные чары амулета, он просто не противился своему влечению. Расстаться с Фату не хватало сил. И постепенно все более плотная пелена окутывала его прошлое, его воспоминания; теперь он безропотно подчинялся велениям своего смущенного, растерянного сердца, сбитого с толку изгнанием и разлукой…

…И день за днем солнце!.. Что за мука – каждое утро, с неизменной точностью, без предрассветного сумрака, несущего прохладную свежесть, оно встает в одно и то же время, это огромное желтое или красное солнце, которому плоские горизонты позволяют выныривать сразу, будто на море; едва поднявшись, оно уже полыхает, припекая вам голову, отчего мучительно и тяжко стучит в висках.

Два года Жан и Фату прожили вместе в доме Самба-Хамета. И в конце концов в казарме смирились с тем, чему не могли помешать. К тому же Жан Пейраль был образцовым спаги; хотя само собой разумелось: теперь он навеки приговорен к скромным шерстяным нашивкам и больше ему ничего не светит.

В доме Коры Фату была пленницей, а не рабыней, столь существенную разницу, установленную колониальными порядками, она сразу уразумела. Будучи пленницей, Фату имела право уйти, зато прогнать ее не могли. Но, очутившись вне дома по собственной воле, пленница становилась свободной, и Фату своим правом воспользовалась.

Кроме того, она была крещеной, что обеспечивало ей дополнительную свободу. Ее маленькая, хитрющая, как у обезьянки, головка быстро все усвоила. Для женщины, хранившей верность религии Магриба, отдаться белому мужчине означало совершить позорный поступок, наказуемый безоговорочным общественным порицанием. Но для Фату такого страшного предрассудка попросту не существовало.

Правда, соотечественники называли ее иногда кяфир, и непохожая на других девочка не оставалась к этому безучастной. Завидев хасонке, людей из глубинки, которых легко узнать по высокой прическе, Фату, смущенная и взволнованная, подбегала и кружила вокруг рослых гривастых мужчин, пытаясь завязать разговор на любимом родном наречии… (Негры питают любовь к своей деревне, племени, к уголку земли, где родились.) И порой из-за фразы, брошенной какой-нибудь недоброй подружкой, черные мужчины хасонке отворачивались от нее и неподражаемым движением губ бросали с улыбкой презрительное – кяфир [14]14

Кяфир – неверный; араб. «кяфир» действительно равнозначно тур. «гяур», тогда как араб. «руми» переводится как «человек, живущий на Западе» или «человек с Запада» и с давних времен означало европейцев (так, Византийскую империю арабы называли Рум).

[Закрыть](неверная), равнозначное алжирскому руми или восточному гяур. И тогда, пристыженная, малышка уходила с тяжелым сердцем…

Но все-таки Фату предпочитала оставаться кяфир, только бы не разлучаться с Жаном…

…Бедный Жан, спи подольше на легкой таре, пускай длится твой полуденный отдых, тяжкий сон без сновидений, ибо миг пробуждения уныл и мрачен!..

Ах, откуда после сонного оцепенения бралась такая странная прозрачность сознания, превращавшая минуту, когда открываешь глаза, в кошмар?.. Сначала просыпались мысли, печальные и смутные, отрывочные и бессвязные, какие-то сумрачные искания, полные неразгаданных тайн, что-то вроде следов прежнего существования в нездешнем мире… Потом все становилось более четким, приобретая прискорбную ясность; возникали радужные воспоминания о минувших днях, оживали детские видения, как бы освещенные отблеском далекого невозвратного прошлого; но воспоминания о крытых соломой хижинах, о летних вечерах в Севеннах сопровождал стрекот африканских кузнечиков, напоминавший о горечи разлук и утраченном счастье; вот тут-то и начиналось самое страшное, подводился торопливый, удручающий итог жизни, событий, увиденных как бы снизу, из загробного царства, с другой стороны, именуемой изнанкой мира…

Именно в такие минуты Жан, казалось, осознавал быстротечный и неумолимый бег времени, незамечаемый при вялой спячке разума… Проснувшись, он плотнее прижимался головой к таре, вслушиваясь в слабое биение жилки на лбу; чудилось, будто это пульсация времени, удары каких-то огромных таинственных часов вечности: время улетучивается, несется со скоростью камня, падающего в пустоту, увлекающего в никуда и жизнь.

…Проснувшись окончательно, Жан рывком поднимался с безумным желанием уехать отсюда; при мысли о тех годах, что еще предстоит провести здесь до возвращения домой, его охватывала ярость.

Фату-гэй смутно понимала, что пробуждение – опасный момент, критическая минута, когда белый мужчина может ускользнуть от нее. Поэтому, заметив, что Жан открывает печальные глаза, а потом вдруг вскакивает, испуганно озираясь, она поспешно придвигалась к нему на коленях, готовая что-то подать либо обвить шею гибкими руками, ласково и томно приговаривая, словно перебирая струны гитары гриота:

– Что с тобой, белый господин?..

…Однако подобное состояние длилось у Жана недолго. Окончательно придя в себя, он отдавался привычной апатии и вновь начинал видеть вещи в их повседневном свете.

Укладка прически Фату была делом важным и очень сложным; причесывалась она раз в неделю, и на это уходил весь день.

Фату пускалась в путь с раннего утра: в Гет-н’даре, негритянском городе, в островерхой хижине из соломы и тростника жила славившаяся у нубийских [15]15

Нубийцы – жители Нубии, но здесь автор совершил ошибку, поскольку под этим названием всегда понималась территория, расположенная между Египтом и Эфиопией (север современной Республики Судан).

[Закрыть]дам парикмахерша.

Несколько часов кряду Фату сидела на песке, доверившись искусным рукам терпеливой и тонкой художницы.

Вынимая одно за другим украшения, расплетая и разбирая густые пряди волос, парикмахерша сначала разрушала, а потом воздвигала причудливое сооружение, составными частями которого были кораллы, золотые монеты, медные блестки, шарики янтаря и зеленого нефрита. Попадались куски янтаря величиной с яблоко – материнское наследство, фамильная драгоценность, тайком привезенная в страну рабства.

Труднее всего было причесывать затылок Фату. Густую курчавую массу волос следовало разделить на сотни маленьких завитков, жестких и негнущихся, и тщательно уложить рядами, наподобие черной бахромы.

Каждая из таких прядок покрывалась толстым слоем гуммиарабика [16]16

Гуммиарабик – быстро затвердевавшая смола, выделяемая некоторыми видами акаций; применяется в качестве клеящего вещества в текстильной промышленности, типографском деле и т. д.

[Закрыть]и накручивалась на длинную соломинку, а чтобы дать мази высохнуть, соломинки оставлялись до следующего дня. Домой Фату возвращалась похожая на дикобраза.

Зато как вознаграждалось ее терпение на другой день, когда соломинки вынимались!

Сверху, по моде хасонке, на прическу, чтобы держалась целую неделю и днем и ночью, набрасывалось что-то вроде прозрачного газа местного производства, голубой паутиной окутывавшего все сооружение целиком.

Фату-гэй облачалась в узкую, облегающую набедренную повязку, оставленную в наследство Нубии египтянками времен фараонов, сверху набрасывала бубу: большой муслиновый квадрат с дыркой для головы, ниспадавший вроде туники и не доходивший до колен, а из обуви предпочитала маленькие элегантные кожаные сандалии на ремешках, которые пропускались между пальцами ног, наподобие античных котурнов. [17]17

Котурны – вид театральной обуви с очень толстой подошвой и высокими каблуками, которые античные актеры надевали для увеличения роста и придания фигуре величественности.

[Закрыть]

Жан не мог покупать Фату янтарные или золотые бусы; ее украшения состояли из тяжелых серебряных браслетов на запястьях и лодыжках, а также пахучего ожерелья – сумаре.

Сумаре плетутся обычно из нескольких нитей с нанизанными коричневыми зернышками, которые вызревают на берегах Гамбии и отличаются резким, пряным своеобразным запахом, это один из самых характерных ароматов Сенегала.

Фату выглядела очень мило с этой дикой высокой прической, делавшей ее похожей на индийское божество, разукрашенное ради религиозного праздника. В ее чертах не было ничего общего с теми приплюснутыми, толстогубыми физиономиями, коих во Франции имеют обыкновение рассматривать как родовой образец черной расы. Она являла собой ярко выраженный тип племени хасонке: прямой точеный носик с тонкими, слегка заостренными и очень подвижными ноздрями, правильный изящный ротик с восхитительными зубами, а главное – огромные, голубоватые, словно бы эмалевые глаза, выражавшие, в зависимости от настроения, то необычайную строгость, то лукавую шаловливость.

Фату никогда не работала – в ее лице Жан приобрел настоящую одалиску.

Она умела отбеливать и чинить свои бубу и набедренные повязки. И всегда была опрятной, словно черная кошка в белом наряде, – прежде всего, по врожденной склонности к чистоте и еще потому, что сразу поняла: иначе Жан не станет ее терпеть. Но ни к какой другой работе, кроме забот о собственной персоне, она была не способна.

С той поры, как несчастные старики Пейрали не смогли больше посылать сыну собранные по сантиму деньги, поскольку «все теперь не ладилось», как писала старая Франсуаза, а сами вынуждены были обратиться за помощью к скромным сбережениям спаги, Фату испытывала денежные затруднения.

К счастью, Фату была маленькой и непритязательной особой, и на материальные расходы ей многого не требовалось.

В Судане женщина по сравнению с мужчиной занимает гораздо более низкое положение. Несколько раз в течение жизни ее продают и покупают, словно какую-нибудь скотину, причем цена падает в зависимости от уродства, физических недостатков и возраста.

Однажды Жан спросил у своего друга Ньяора:

– Что ты сделал с твоей женой Нокхудункхулле, которая была так красива?

И Ньяор с улыбкой спокойно ответил:

– Нокхудункхулле чересчур много болтала, я ее продал и купил тридцать овец, они-то всегда молчат.

На долю женщины выпадает самая тяжелая работа туземцев – толочь просо для кускуса.

С утра до вечера по всей Нубии, от Тимбукту до гвинейского побережья, во всех соломенных деревнях, опаленных неистовым солнцем, деревянные песты негритянок с грохотом опускаются в ступки. Тысячи увитых браслетами рук изнемогают от усилий, а сами работницы, болтливые и задиристые, добавляют к этому монотонному гулу пронзительные, похожие на обезьяньи, крики – над африканскими деревнями, будь то в тропических зарослях или в пустыне, всегда стоит слышный издалека невообразимый шум-гам.

Результатом бесконечного толчения, – а на это уходит жизнь целых поколений женщин – является грубая просяная мука для приготовления безвкусной каши – кускуса.

Кускус – основная еда черного населения.

Фату-гэй удалось отделаться от вошедшей в легенду работы женщин ее расы; каждый вечер она спускалась к Кура-н’дьяй, старой поэтессе короля Аль-Хаджа, женщине-гриоту, и там за небольшую месячную плату получала место у огромных калебасов, над которыми поднимался пар от горячего варева. Право уплетать его со свойственным ее шестнадцати годам аппетитом она делила с маленькими рабынями бывшей фаворитки.