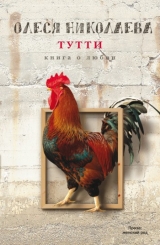

Текст книги "Тутти: книга о любви"

Автор книги: Олеся Николаева

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)

34

…И вот однажды вышла я за порог, а там – весна, весна! Шиповник у моего крыльца после зимы охорашивается – зимой на него весь снег с крыши валился – накопится критическая масса снега и со страшным грохотом на этот шиповник – бух! А тут он уцелевшие ветки расправил, листочки выкинул, прямо хоть в объятья к нему иди. И стала я с ним, как некогда молодой Андрей Болконский со старым дубом, все разговаривать: сяду ночью на ступеньку к нему лицом и: «Я тоже неважно перезимовала, – ему говорю. – За целую зиму так ничего и не написала сама, даже навык такой утратила, всю себя отщетила в литературных страстях, обнищала вконец, надо теперь все начинать с нуля».

Так все лето и просидела ночами на ступеньке возле него, пока загорались на нем цветы и тугие крепкие ягодки повисали то тут, то там. Просидела во тьме до первых птиц и лучей, пока плоть не изнемогла, пока ветер не выдул весь хлам из души, весь прах. Просидела весь мрак, все часы росы, пока не открылись, наконец, небеса, пока не выпросила себе блаженства, уготованного всем нищим духом. Размышляла почему-то о том, как иные безумные и дерзкие богоборцы все пытаются оправдаться Иаковом: мол, они, как и праотец, борются до зари с Богом, и этим утверждают и возвышают себя и находят себе похвалу. Но он-то боролся совсем не так, совсем не за тем, и когда взошла, наконец, заря, Иаков сказал: «не отпущу Тебя, пока не благословишь меня».

35

А мама моя через год после этого умерла. Я ее, конечно, не посвящала во все эти литературные истории, потому что какой в них для нее прок? И вообще – мы с ней как будто бы вдруг поменялись местами: она стала как бы моя дочь, а я как бы ее мать, и я говорила ей: «А теперь давай я тебе почитаю Евангелие» и читала вслух, беря ее за руку, когда она отвлекалась. И она виновато, по-детстки опускала глаза.

А перед смертью сказала, худенькая, беспомощная, почти слепая, с детским доверчивым и наивным лицом:

– А знаешь, я рада, что все эти страдания, испытания и даже болезни послал мне Господь. Я бы ведь никогда не узнала того, что мне открылось, когда я все это претерпела и пережила.

Что-то такое она там узрела – в самой своей глубине…

36

Ну вот, мир разделился на две части, но в этом не было манихейства, и граница проходила вовсе не между материальным и идеальным, а между живым и мертвым, поэзией и всем остальным. Живого было много, с избытком, с перехлестом, оно было художественно, и сердце изнемогало от страдания, от красоты и любви. Оно было там, где архангел Рафаил вел Товию с его собакой сватать ему жену и изгонять Асмодея – злого демона, на брачном ложе умертвляющего молодых прекрасных мужей. И оно было там, где мама разбивала свой сад, городила свой огород, и папа заселял туда зверей, птиц, рыб и мудрых змей, как на иконе рая из Поганкиных Палат. Там было изобилие форм и вольность в порядке слов, там Фет рифмовал, вопреки всему, «огня-уходя», а Блок – «снизошла-ушла», там вдруг возникал гоголевский казак Кукубенко из «Тараса Бульбы», гибнущий на сечи, и говорил: «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи! Пусть же после нас живут еще лучшие, чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская Земля!», но – главное – гениальный и дерзновенный Гоголь продолжал: «И вылетела молодая душа. Подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему там. «Садись, Кукубенко, одесную Меня, – скажет ему Христос, – ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал Мою Церковь»».

Там бегала моя Тутти, там моя Соня нянчила ночь напролет на груди щенка, и Лиза в костюме волхва несла младенцу Христу дары, а Наденька бежала за ней, и волосы ее на солнце были белы как снег. Там дочери мои с прекрасными лицами – сами рисовали себя в этом раскладе рода, в череде сильных женщин, и наш владыка вел нас с мужем куда-то, мы и не спрашивали куда.

– Почему вы не спрашиваете, куда мы идем? – загадочно поглядел он на нас.

Мы приехали к нему неожиданно, просто ехали из Свято-Троицкого монастыря в Москву и решили сделать крюк.

– А куда мы идем? – спросила я.

– Мы тут опекаем колонию для преступников-малолеток и уже построили прямо на их территории храм. Хочу вам все показать.

Действительно, мы приблизились к зоне, и нас встретил взвод охранников.

– Наша колония – для очень страшных преступников, – стал нам объяснять вертухай с полным ртом золотых зубов. – Тут – только убийцы и насильники. Тяжелый такой контингент.

– Ну, проведите их, покажите, где они спят, где учатся, а я пока с начальником зоны улажу дела, – попросил его владыка. – А тебя, отец Владимир, я очень прошу – скажи им небольшую проповедь.

Пока мы ходили по коридорам зоны и заглядывали в камеры в сопровождении двух охранников с автоматами, под окрики: «Руки за голову! Лицом к стене!», пока осматривали классы, где у малолеток проходят школьные годы, заключенных уже собрали в актовый зал, и когда мы туда вошли, он был набит битком. Повсюду – вдоль стен, возле рядов, между проходами стояли автоматчики и взирали на этих таких маленьких, плюгавеньких, страшненьких детей. У многих была уже на лицах какая-то страшная печать – вырождения ли, проклятия… И все они, низкорослые, низколобые, с близко сдвинутыми к переносице глазками, испускали жуть.

– Ну вот, – сказал тот, с золотыми зубами. – А теперь мы послушаем, что скажет нам небесный отец.

И он сделал жест рукой в сторону моего мужа. Он встал перед ними в своей широкой греческой рясе и взялся рукой за наперстный крест.

– Вы знаете уже о Христе? Вы знаете, что Он – Бог, пришел на землю, чтобы всех спасти, всех ввести в Царство Небесное. А вот скажите, кто первый вошел в рай?

Они загудели.

– Начальник лагеря! – крикнул один.

– Вертухай! – крикнул второй.

– Кум вошел, ясное дело, кум, – крикнул третий.

– Николай-угодник, – потянул четвертый, по-видимому, «продвинутый».

– А вот и нет, – сказал отец Владимир. – Не вертухай, не кум и тем более не начальник лагеря. И даже не Святитель Николай. Первым в рай вошел… разбойник, получивший «вышку».

Зал ахнул и загудел.

– Пургу гонишь, да не может быть, начальник! – раздалось с мест.

– Разбойник! – повторил он. – Этот разбойник признал в Христе Бога, поверил и обратился к Нему. И Христос – только поэтому – сказал ему: «Сегодня же со Мною будешь в раю!»

Тут началось такое смятение, что конвоирам пришлось срочно усмирять зал. Но откровение, которое принес им священник, было так кардинально, что разом меняло и весь мир, и все, что в нем.

– Вот у вас, на зоне, какие тут есть самые страшные статьи, по которым вы сидите?

Они стали наперебой выкрикивать:

– 105, пункт д… 131 – прим., пункт б… 132, пункт в… 162… 214…

– А я вам расскажу, какие у нас в христианстве есть статьи, за какие смертные грехи их дают…

Малолетки замерли, вслушиваясь в Божественный закон.

– Ну, как там? – спросил владыка, когда мы вышли, потрясенные, на белый свет.

…А ведь как просто, всего-то лишь: «Помяни мя, Господи!» – где бы то ни было, где угодно, в любой момент, всегда, везде… Поминовение Божье – уже бытие.

Как бы сказал мой друг-агностик Петя:

– Трансцензус!

В другой половине было мертвое – там жили призраки, какие-то скорлупы, видимости людей. Они тоже – как бы говорили, как бы думали, но внутри их была пустота и таилась смерть. И я подумала: скажу Пете, что такое пошлость. Пошлость – это видимость, лишенная сущности. Это дыра в том месте, где реальность и смысл разошлись.

Но граница меж ними была зыбка, все можно было еще изменить и соединить, можно было еще извлечь драгоценное из ничтожного… Взял Господь Бог прах земной, создал из него человека, вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой. Сам сделался человеком – и стал Воплощенный Смысл.

А что же такое Тутти? А Тутти – это отложенное страдание, которое все равно настигнет и возьмет тебя в оборот. Одушевленная ходячая истина, от которой внезапно – непонятно, каким образом, почему, – и больно вдруг, и светло.

А может – это тайное новое имя на белом камне, и лишь побеждающий получает его.

37

– Слушай, – сказал мой муж, – не хочу тебя пугать, но у меня уже несколько дней болит сердце.

– Как, именно сердце?

– Именно сердце и именно болит, как у Пети. Тянет, ноет – сил нет, я просто не хотел тебе раньше говорить – думал, как-нибудь само рассосется. Но сегодня у меня исповедовался кардиолог. И я после службы к нему подошел, спросил – что делать, может, капли какие-то пить. А он выслушал меня и говорит: что вы, это все нехорошо, какие капли, вам надо срочно в госпиталь. Это может быть что угодно – предынфарктное состояние, ишемия. А, может, и нет. Он сказал – это может быть и невралгия. Просто мышца какая-то тянет, и всё.

– Это я тебя своей собакой до этого довела! Конечно, надо срочно в больницу, но куда, куда?

– Этот кардиолог мне предложил завтра же ложиться к нему. Сказал, мы вас всякими датчиками, аппаратиками увешаем, сразу диагноз поставим, подлечим, ну что, ложиться мне?

– Конечно, ложись!

«Вот оно, – подумала я, – та неведомая беда, которую я уже чувствовала, но не знала. Несчастье, до поры сокрытое, но ведомое душе. Так вот почему она так томилась и тосковала!»

К вечеру позвонил мой сын:

– Ну что, завтра собаку тебе везу.

– В Переделкино?

– Прямо в Переделкино и доставлю. Только у нас тут трагедия. Все уже к ней привыкли, обцеловали, обкормили. Знаешь, просто страшно переживают. Женщины даже плачут. Такая веселая собачка, такая ласковая! А главное – она уже и не помнит тебя – так ластится ко всем, так радуется!

– Как – не помнит?

– Нет, ну, может, вспомнит еще… Действительно, поначалу она все плакала, все к тебе рвалась, искала, ждала… А сейчас привыкла, полюбила тут всех. Хорошо ей. Может, у тебя будет теперь скучать…

– Да? Так мне что, может, не забирать? – растерялась я, и дрогнуло сердце. Качнулось, как мятник, туда-сюда.

Вот оно, порочное двоящееся произволение, исчадие всех грехов! Именно здесь коренится зло – в непостоянной, неустойчивой, противоречивой, превратной человеческой воле.

– Ну, как хочешь, тебе выбирать. Но ей здесь хорошо. Она счастлива.

– Нет, ты мне скажи: да или нет? – жалобно пролепетала я. – Как скажешь, так и будет. Тут еще папу кладут в госпиталь с подозрением на инфаркт.

– Слушай, – сказал он, – смотри на это прагматически. Нужна тебе собака – я привезу. Не нужна, не можешь ты за ней ухаживать, папу кладут в госпиталь – я с радостью ее оставлю себе. Ну, подумаешь, приблудилась к владыке эта собачка, он думал: кому бы ее отдать? – и отдал тебе, а ты отдала ее мне. В чем проблема?

Проблема в том, подумала я, что Тутти – это сокровенность, с которой приходишь на Страшный суд. Тутти – это то, как мы когда-то шли с моей бабушкой к половине восьмого утра в детский сад через мост с Кутузовского в Девятинский переулок, где сейчас храм Кизических мучеников, и было еще темно, и мне пять лет, и валил косой снег прямо в лицо, и ветер задувал с реки, аж свистел, гремел, и мы обе были еще сонные, и бабушка, такая хрупкая, в черных ботиках, которые кнопкой застегивались на тонкой щиколотке, в легком демисезонном, песочного цвета пальто, придерживала рукой поднятый воротник, и ветер сорвал с нее шапочку, и куда-то понес, поволок, но она не побежала за ней, потому что другой рукой крепко держала меня, и было пустынно, таинственно, и не было вокруг ни души, и снег был синеватого цвета, как будто все было заколдовано, мерцание какое-то вдалеке, и так не хотелось расставаться с моею бабушкой; и что-то мучительное было в этом движении – вперед, вперед, и в то же время сладкое, ведь бабушка все еще шла со мной, и опять мучительное, потому что уже показывался купол недействующего этого храма, где детский сад; и все еще блаженное, потому что бабушка все еще была здесь… И я шла рядом с ней и думала: «Вот я такая маленькая, а у меня уже так много было всего!» А потом – словно порвалась пленка, и я не помню уже ничего.

Человек в интерьере

Рассказы

Касьян

Вообще-то я знаю двух Касьянов: естественно, оба родились в високосный год 29 февраля. Оба они – немцы, чьи предки чуть ли не с XVII века укоренились в России, только одни вышли из Голландии, а другие из Пруссии. Оба потомка – ни тот, ни другой – немецкого языка не знают. Одного зовут Андрей Витте, и он дальний родственник того самого графа Сергея Юльевича, царского премьер-министра, хотя и не по прямой линии – у того своих детей не было, и Андрюша – правнук кого-то из его братьев: то ли Александра, то ли Бориса. Другого зовут Александр Берендт, и он тоже дворянского происхождения. Оба они – православные, оба покрестились в монашеских скитах (разных). Оба они хороши собой, стройны, артистичны, аскетичны, талантливы. Оба – эстеты, но не снобы. Оба пробовали себя на литературном поприще и в самых разных жанрах, и оба печатались, и не без успеха, так что имена их могут быть вполне знакомы читателю, но ни один из них не отдавался литературе как своему призванию.

Один, впрочем, закончил Строгановское училище, а другой – Литинститут. Добавлю еще, что с одним из них я училась в школе, а с другим подружилась, едва-едва ее закончив, и с обоими я в духовном родстве, ибо один – мой крестный сын, а другой – крестный отец моих детей. При этом они, часто встречаясь у меня, церемонно раскланиваясь и упражняясь в острословии, не то чтобы недолюбливали друг друга, а испытывали нечто вроде смутной ревности и держались на расстоянии.

Впрочем, один из них – Александр – женился на француженке и уехал во Францию, родил дочку и счастливо укоренился там, а вот Андрея Витте, о котором и речь, на семейном поприще ожидали тяжкие испытания и разочарования.

Начнем с того, что еще в весьма даже юном возрасте он страстно влюбился в Лилю Злоткину – настолько, что сделал ей предложение, на которое она откликнулась пылким согласием. В этом он точно следовал по стопам своего двоюродного прадедушки Сергея Юльевича – тот тоже страстно влюблялся, причем еще и похлеще своего правнука, потому как влюблялся он исключительно в замужних дам, потом разводил их с мужьями, применяя к тем подкуп или просто административные меры, и преспокойно женился. Так вот – второй раз он женился как раз на еврейке Матильде Ивановне, урожденной Нурок, взял ее вместе с дочкой от первого брака и заплатил ее мужу за нее большие деньги. Но как раз у Андрюши все так гладко не получилось: напротив, как пишут в старинных романах, судьба приготовила ему печальный сюрприз.

Оказалось, что родители Лили подали документы на отъезд в Израиль, и уезжать они собрались непременно с дочерью. И Лиля, пригрозив родителям, что непременно отравится от несчастной любви, уговорила их взять с собой и Андрюшу. Но Витте совершенно не хотелось ехать в Израиль, хотя он Лилю очень любил. И вот он пошел на крайние меры и предложил, по примеру своего предка, родителям за нее выкуп: это была прекрасная картина кого-то из малых голландцев «Мальчик с петухом», чудом уцелевшая в их доме во время революционных бурь. Но Лилины родители не проявили к этому произведению искусства никакого интереса, мама Лили даже посетовала, что изображение для комнаты «мрачновато» и «простовато», и вообще при чем тут этот петух, а кроме того, они, несмотря на то, что оба были бухгалтерами и, значит, знали счет деньгам, совершенно не могли себе представить ее стоимости, а Андрюша намекнуть им на это постеснялся. Так что обмен и не состоялся. Лиля билась в истерике, а Андрюша выпил какое-то безумное количество седуксена, от которого его постоянно мутило и потом он ходил целую неделю как стеклянный. В общем, эта история их расставания была совершенно душераздирающей, и в конце концов каждый остался при своем: Лиля уехала с родителями, а он прильнул к исторической родине и даже уговорил меня взять его к старцу Серафиму в Ракитное, чтобы он там мог покреститься и вообще «приложиться к своему народу»… Андрюша вообще всегда считал себя патриотом.

После этого душевного потрясения с Лилей у него то ли вдруг взыграли дворянские амбиции, то ли включилось чувство самосохранения, и, рассуждая о своей будущей избраннице, он отмечал: «Прежде всего, она должна быть дворяночка, пусть даже захудалая. Но, понимаешь, все-таки женщина – она должна быть… со статью. Такая, чтобы можно было ею просто полюбоваться». И тут он читал свои новые стихи, над которыми мы с моим мужем долго потом подтрунивали. Впрочем, он посмеивался вместе с нами, да и вообще – стихи не были его коньком. Впрочем, он на них никакой ставки и не делал. Там были такие строки:

Пусть серый день встает, и гнет, и давит,

Но кто из нас – слагателей стихов —

Вдруг женщину прекрасную представит

Без платья – рюмочкой и одуванчиков духов?

Мы дружно возражали против этого дурацкого «платья – рюмочкой»: что за рюмочка еще такая? Что за платье? Как это можно себе представить? И наперебой предлагали ему всякие варианты: то это было «без взоров – бабочек», то «без пенья ласточек», то попросту «без шубки норковой», пока это не превратилось в хроническое насмехательство… Причем «одуванчик духов» оставался незыблемым.

Наверное, Андрюша предпринимал какие-то шаги, чтобы добыть себе для любования такую дворяночку с одуванчиком, потому что время от времени он мне вяло рассказывал про каких-то самозванок – одна заманивала его тем, что якобы вела свою родословную от Мнишков, и сама Марина приходилась ей прапрапра…бабушкой. Но Андрюша, который интересовался в русской истории конспирологическими сюжетами, в том числе и самозванцами, а в первую очередь, конечно же, Лжедмитриями, тут же пресек на корню эту явную фальсификацию. А другая, пытаясь прельстить красавца Витте, заливала ему о том, что на самом деле ее фамилию Печник надобно произносить «фон Печник» с ударением на первый слог.

А с другой стороны, его рассказы полнились и сведениями о неких даже и весьма родовитых молодых особах, к которым не подкопаешься, но все они были какие-то не такие – хоть вроде бы и «дворяночки», но без «взоров-ласточек»: то одна оказывалась, по его словам, как-то уж очень по-плебейски чванлива и злобна, то другая – неряшлива и непомерно толста, в общем, это было «все не то».

– Понимаешь, мне ведь дворяночка нужна, потому что подлинная аристократка – проста. Она естественна, она скромна, в ней есть честь, в ней самой по себе есть достоинство. Она самодостаточна. Ей никому ничего не надо о себе доказывать, искать себе места под солнцем – оно у нее изначально есть. И потом – она православная. Это для нее органично – без кликушества, без неофитства. Она и мужу может интеллектуально скрасить досуг, и жизнь украсить собой, и гостей принять, с ней можно и на богомолье отправиться, и на какой-нибудь великосветский прием… Слушай, может, у тебя кто есть, подруга какаянибудь – пусть бедная, но – с родословием, милая, немного старомодная, изящная…Только чтоб не Тома и не Зина. И еще – не Галя, не Рая, не Света и не Лара. Лучше чтоб – Александра, Екатерина, Елизавета, Мария, Анна, Анастасия. Можно – Елена.

В общем, понятно, «скромненькая», «старомодненькая», «захудаленькая», а все царские имена назвал.

Жалко мне стало Андрюшу, но и ведь сводничеством не хочется заниматься. Но все сложилось как-то само собой: приехали ко мне две мои подружки из Ленинграда – две сестры, княжны, то ли внучки, то правнучки знаменитого Бадмаева, который был врачом царской семьи. А как раз приближался мой день рожденья. Так что встреча и без моего умышленного посредничества была неизбежна.

И тем не менее я все-таки подала ему знак.

– Андрюша, это очень достойные девушки, действительно чуть старомодные, церемонные, они из моих друзей почти никого не знают, так что я тебя посажу между ними, ты уж их развлекай. А зовут их – Анна и Мария. Тебе в самый раз.

А им сказала:

– Я посажу вас с потрясающим Андрюшей Витте. Витте – ну, понимаете, тот, министр финансов, аграрная реформа…

И сделала неопределенный, но красноречивый жест, который должен был отослать их к фамильным истокам моего друга.

Они заулыбались, закивали, тут начали приходить гости, много гостей, я всех усадила, но стол был такой большой, что общего разговора не получалось, все сидели группками и лишь время от времени произносили тосты, к которым все примыкали. За Андрюшей и княжнами я и не следила, а когда вдруг выхватывала их взглядом, видела, что все трое беседуют, а Витте – так даже что-то серьезное им вещает, – столь глубокомысленным и сосредоточенным показалось мне его лицо.

На следующий день после дня рождения мы зашли с ним выпить по чашке кофе в кафе, и я не удержалась и спросила его:

– Ну как? Как тебе мой день рожденья? Он сказал:

– Честно говоря, такие зануды эти твои княжны – что одна, что другая. Тоска зеленая от них.

– Но ведь княжны же… Не анекдоты же им тебе травить.

– Княжны, может, и княжны, но уж больно, – он покрутил кистью в воздухе, изображая нечто причудливое, – «софистикейтид». Заумные больно… И воображалы. Никакой простоты. Весь вечер такие специфические разговоры со мной вели, в которых я ни бум-бум… Полный аут…

– Например?

– Ну что, например… Например, та, что справа сидела, все выспрашивала про экономику: прибавочная стоимость, финансирование, темпы роста, всякая такая мура. А вторая – та, что слева, вообще посевными замордовала. Представь, силосом интересовалась, нечерноземьем. Замучили они меня.

Я рассмеялась, вспомнив, как однажды меня в артистическом грузинском доме посадили за длинный пиршественный стол рядом с каким-то здоровенным грузином, и хозяйка шепнула мне на ухо его фамилию, многозначительно подмигнув: «Пловец!» Я понимающе кивнула: понятно, любой спортсмен может в такой непривычной компании стушеваться. Поэтому я начала разговор с наиболее близкого ему предмета: «Вам как больше плавать нравится – брассом или кролем?»

Не знаю, что это – гипертрофированная вежливость или откровенная глупость – считать, что твоему соседу по застолью будут интересны исключительно те разговоры, в которых он сможет проявить свою профессиональную компетентность. По этой логике, если уж тебе выпало сидеть на пиршестве рядом с урологом, подобает завести с ним беседу об особенностях мочеиспускания, а если со священником, то вступить с ним в какой-нибудь спор о духовности.

Так я и напрягалась весь вечер, выказывая весь свой политес и демократизм, изрядный запас которого исчерпался как-то слишком уж быстро. И я стала сникать. Да и мой сосед лишь мрачнел и мрачнел, отворачиваясь, и я решила, что спортсмены – это вообще народец для меня темный, и в конце концов переключилась на своего визави – грузинского поэта.

Вдруг поэт поднялся с бокалом в руке и произнес великолепный витиеватый тост, облеченный в притчу.

– А теперь, – завершая его, сказал он, – мне бы хотелось выпить за замечательного режиссера, создателя фильма «Пловец».

– Пловец! Пловец! – раздалось со всех сторон.

– Пловец! – крикнула хозяйка дома. И все зааплодировали.

– Знаешь, Андрюша, – как-то раз сказала я Витте, – мне кажется, ты слишком многого хочешь от своей будущей избранницы – и чтобы дворяночка, и чтобы скромница, и чтобы светская, и чтобы богомольная, и чтобы пирожки могла испечь, и лицом была как Флора Боттичелли, и чтобы с ней о Спинозе поговорить… Тебе все-таки нужно тут чем-то пожертвовать. Или она – домовитая, или «с одуванчиком», или уж – со Спинозой: выбирай. Вообще-то, хочу тебе просто напомнить, что и крестьянки любить умеют.

– Я уже и сам об этом думал, – с грустью признался он. – Да и вообще я решил пересмотреть свои требования к жизни. Снисходительнее надо быть. Принимать то, что есть. И все-таки мне жаль, что я тогда Лилю не похитил, не спрятал где-нибудь в подвале. Родители бы погоревали, да и укатили бы в свой Израиль, а я вывел бы ее на свет Божий и любил бы, как Иаков свою Рахиль. Дорого бы я дал, чтобы увидеть ее сейчас хоть краешком глаза.

Так мой друг и грустил, и тосковал, и даже, как это теперь принято говорить, полностью переменил имидж. С юности он слыл большим франтом, а теперь облекся в мешковатый свитер и простые черные джинсы, отрастил бороду и волосы и, будучи уже сам замечательным живописцем, пошел брать уроки у реставраторов.

Примерно в это время приоткрылись границы с Израилем, и в Москву приехала его бывшая невеста Лиля Злоткина. Она позвонила Андрюше и предложила встретиться на нейтральной почве, поскольку в Тель-Авиве у нее остался муж, тоже эмигрант из России, и она бы не хотела подавать ему повода для ревности, а кроме того – у нее есть к Андрюше важное поручение. Андрюша так разволновался, что не спал всю ночь, ожидая свидания, перечитывал Книгу Бытия и со слезами произносил вслух себе самому: «И служил Иаков за Рахиль семь лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее».

Они встретились в кафе, и Андрюша поразился, как Лиля из нежной трогательной девушки с тонкой нежной голубоватой жилкой на виске превратилась в холеную, деловитую и предприимчивую женщину. Он даже хотел спросить ее: «Лиля, ты где?», но передумал, потому что она, быть может, могла бы на это и обидеться.

– Витте, договоримся сразу: о чувствах – ни полслова, – начала она. – Во-первых, это непродуктивно, а во-вторых, неперспективно. Я только не понимаю – неужели у вас все так плохо? Ты так опустился! Не бреешься, одет кое-как. Ты что – бедствуешь? Давай я тебе денег подкину. У меня, правда, с собой не так много – всего двадцать долларов, но для вас здесь это сумма колоссальная. Пол-Москвы можно купить. А теперь я тебе изложу дело. Поскольку ты стал шибко православным, я тебя попрошу передать пакет отцу Александру Меню. Знаешь его? Ну, если не знаешь, то узнай. Там у нас в Израиле есть достойные люди, которые к нему в свое время ходили. Они и попросили меня привезти ему кое-что. Но у меня времени нет его разыскивать, я скоро уезжаю, а дел здесь позарез. Так что – сделаешь, а?

– Ну, хорошо, – сказал он. – Я, правда, тоже ним не знаком. Но постараюсь его найти… А двадцать долларов все равно меня не спасут – так что оставь себе.

– Без проблем. А с Менем ты постарайся! – И Лиля, наскоро выпив кофе, помахала ему ручкой.

– Ну вот, – сказал он самому себе, – Лили-то больше и нет!

Через какое-то время Андрюше удалось раздобыть телефон отца Александра, и он ему позвонил. Тот назначил ему свидание в библиотеке иностранной литературы и на всякий случай попросил дать ему номер своего телефона, если они вдруг почему-либо разминутся. Но все прошло благополучно – отец Александр пожал Андрюше руку, Андрюша передал ему Лилин пакет и отправился восвояси. На следующее утро, как известно, отца Александра убили. А еще через три дня к Андрюше явился следователь прокуратуры и стал его допрашивать: что да как, да какие у него были дела с убиенным. Андрюша честно ответил, что никаких дел у него не было, разве что он передал ему пакет из Израиля.

– Что было в пакете? – бдительно вскинулся следователь.

– Я не знаю, я лишь послужил рассыльным.

– Кто передал вам этот пакет?

И вот на этот вопрос Андрюша не стал отвечать. Он представил себе, как они явятся допрашивать Лилю, и решил – да ну. Ему пригрозили уголовной ответственностью, и он решил нанять адвоката с говорящей фамилией Баксов, заломившего такую цену, впрочем, в пандан своей фамилии, что у Андрюши свело челюсти, но он согласился. Адвокат за эти деньги (две немецкие гравюры XVIII века, правда, без рам) хитроумно подучил его сказать всю правду, но не упоминать имен – просто какая-то женщина позвонила, попросила встретиться, а там уж всучила пакет. И про Израиль ничего не говорить: не знаю откуда, может, из Израиля, а может, и нет. Как ее зовут? Пожать плечами: не запомнил. Что его связывало с отцом Александром? Ничего. А откуда у того в записной книжке оказался телефон Витте? Терпеливо объяснить. В конце концов подняли его досье, подопрашивали еще раз пять с тем же результатом и отстали. Он продал гравюры, заплатил Баксову его баксы, словно отдал кесарю – кесарево, и думал, что все кончилось.

Но все только начиналось, потому что этот вопрос теперь мучил самого Андрюшу – что он там такое-этакое передал священнику? Он все допытывался у меня:

– Нет, я понимаю, что ты не знаешь, но все-таки, что там могло быть?

– Да исповедь какая-нибудь. Лиля же тебе сказала – там, в Израиле, у него много духовных чад… Мало ли что – личные письма, жалобы на жизнь, просьба разрешить перейти в иудаизм…

– Нет, ну все-таки… Вдруг там что-то такое было секретное, из-за чего его и убили? А я с этим пакетом как-то косвенно виноват? Ну, например, план создания еврейской национальной Церкви? А что – вполне это может быть. Я об этом от кого-то слышал. Меня выследили, а его убили. То есть получается, что Лиля нас подставила! Знала, что я не мог ей отказать. Вот правильно в Библии говорится: «Не бери себе жены из дочерей Ханаанских; встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда».

Вскоре Андрюша уехал в Свято-Троицкий монастырь, где, поначалу поселившись в моем доме, а потом и в общей келье для послушников, прожил полгода, восстанавливая древние фрески и не гнушаясь простых монастырских послушаний.

Как-то раз, приехав в Троицк вскоре после его переселения туда, я была поражена тем, что Витте побелил мой дом, сколотил мне прекрасный стеллаж для книг, починил ворота и вообще встретил меня в духе народности – с молотком и стамеской в аристократических руках, чуть ли не с газеткой на голове.

– Живу у тебя, как в раю, – сказал он. – В полном согласии с собой. Где мой народ, там и я. Ты ведь знаешь, здесь были родовые имения моих предков. Не исключено, что и твой дом стоит на нашей фамильной земле. Ну, ничего, как только произойдет реституция, я тебе тут же его подарю, так что ты ничего не потеряешь.

– Спасибо тебе, Андрюша, благодетель мой, – поклонилась я.

Но он, не почувствовав иронии, воодушевленно продолжал:

– Я тут молюсь, тружусь, Святых Отцов читаю, и поверишь ли – я встретил здесь ту, которую искал.

– Как, здесь? В Троицке? Да ну? Неужели дворяночку?

– Не совсем, – замялся он. – Но, знаешь, очень похожа. Тихая такая, благовоспитанная, изящная. Сама же говорила – и крестьянки любить умеют… В храме вижу ее каждый день. Давеча даже и познакомился…

– И что? Имя как – тоже подходит?

– Имя, как у греческих принцесс. Евдокия.

– Так что же – Дуня Витте?

– Как же ты любишь все пересмеять! Дуня Витте – подумайте, как смешно! Это у меня дело жизни, а ты… Потому что я понял: если у тебя есть тяга к одинокой жизни, иди в монастырь. Но если ты по складу своему не монах, то у тебя должна быть семья. Семья – это тот островок аристократизма, который не удалось даже совдепии уничтожить. А если тебе уже за тридцать, а твой дом пуст и, когда ты приходишь, дети не кидаются к тебе с криками радости и жена не выбегает, распахнув объятия, то ты – пустой, эгоистичный, несостоявшийся человек. Плебей. Даже если ты при этом неплохой художник, старательный реставратор, профессиональный литератор и вдумчивый историк. Несостоявшийся человек, вот как! Неудачник.