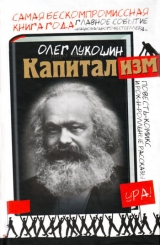

Текст книги "Капитализм"

Автор книги: Олег Лукошин

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

От рассвета до заката

– Рабочий день у нас определяется просто, – объяснял рабочим надсмотрщик с хлыстом. – От рассвета до заката. Попрошу не путать с фильмом Роберта Родригеса по сценарию Квентина Тарантино. Там все было наоборот. Да и фильм, несмотря на его коммерческий успех, удачным я бы все же не назвал… Как первый луч солнца опускается на грешную краснодарскую землю, мы, свободные люди труда, выходим на работу. Как солнце отправляется баиньки, так и мы на бочок.

– В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, – не сдержался Максим, – трудовой день не может превышать восьми часов, трудовая неделя – сорока. На все часы переработки должны дополнительно заключаться соответствующие договора.

Надсмотрщик чуть не подавился слюной. Подскочил к парню, окинул его бешеным взглядом и процедил, кривя рот:

– Это кто тут у нас такой грамотный, а, сопляк?! На твое место пятьдесят желающих, ты знаешь об этом? Не хочешь трудиться – подыхай под забором, как падаль.

Максим прикусил язык. Ладно, подумал, перетерпеть надо. Ничего просто так в руки не дается.

До того как подвернулся вариант с плантациями, он целую неделю обитал на вокзале. Милостыню просить гордость не позволила, а снимать деньги с книжки сам себе не позволял. Не пришло еще время, говорил. Так и бродил по окрестностям вокзала в полуобморочном состоянии. Ладно, мусорных баков в достатке. Где банан недоеденный перехватит, где пирожок. Так и держался.

А потом вербовщик встретился. Всех желающих прямо на вокзале он зазывал работать сборщиками урожая на томатные плантации. Здесь недалеко, под Краснодаром. Да, питание, да, проживание. Где жить? В палатках – у нас же тепло. Оплата сдельная. Сколько раз кормят? Эх, какие вы интересные! А вам сколько надо: пять или десять? Еще ни одной помидорины не собрали, а уже корми их по двадцать раз на дню… Питание одноразовое, но калорийное. Какой заработок? Все они о меркантильном… Машины люди покупают с этого заработка и на машинах домой едут! Сейчас, сейчас, не торопитесь, всех запишу.

Корзину Максиму с дырой выдали. На самом дне дыра. Он к тому же надсмотрщику торкнулся, но тот совсем в бешенство пришел:

– Нет, ну, это вообще уже переходит все границы! Чувак, ты сюда работать приехал или что? Ты думаешь, Генри Форд плакался: почему мне дырявую корзину выдали? Ты думаешь, Билл Гейтс плакался? Они проявляли фантазию, находчивость, чинили свои корзины и зарабатывали миллиарды! Еще раз ко мне подвалишь – плетью выпорю и работы лишу. Руки в ноги и пахать!

Пришлось дыру футболкой заткнуть. Максим растянул ее по всей поверхности дна, а уголки подвязал за переплетения прутьев. Ничего, держалось.

Встал на свой ряд. Стал помидоры собирать. Корзину собрал, вторую, третью. Относит к грузовикам. Пятую, восьмую… Совсем со счета сбился. С утречка неплохо работалось, а вот когда солнце в зенит вошло – тут тяжело пришлось.

Ну, да ладно, до обеда дотянул. Приехала полевая кухня, стали народ кормить. Выдают по половничку гречневой каши и по полкружки воды.

– А у меня посуды нет, – говорит Максим, когда до него очередь дошла. – Ее где-то дают?

– Не мои проблемы, – повар в ответ. – Ищи посуду где хочешь. Следующий!

– Хорошо, хорошо, – поспешил он повара смилостивить. – Я кашу в ладонь возьму, а воду… Воду вот в лопух налейте.

Сорвал лопух с земли, скрутил его в кулек. Поел-таки.

Вечером надсмотрщики принялись с поля оттаскивать тех, кто потерял сознание. Немало их на грядках валялось. Кого за руку, кого за ногу тащат матерящиеся надсмотрщики людей в тень.

– Вот и нанимай этих хлюпиков! – возмущается один. – Ну, какие из них рабочие? То ли дело отцы наши, деды. Пахали как черти! Вот люди были, а эти…

– Похоже, кое-кто копыта откинул, – осматривает тела другой. – Ну, и слабаки. В первый же день окочурились.

Максим додумался из травы что-то наподобие шапчонки сплести. Но тело от солнца изнывает: липкий пот бежит по коже, мухи кружат, слепни. В соседнем ряду женщина свалилась.

– Эй! – закричал он надсмотрщикам. – Тут тетка упала. Отнесите ее в тень.

– Не учи нас, щенок! – огрызаются они. – Сами все видим. Дойдет до нее очередь – отнесем.

Люди едва на ногах держатся. Корзины уже не полные несут. Баба-учетчица орет:

– Неполные не принимаю! Неполные можете не нести! Заколебешься тут каждый раз по три килограмма взвешивать.

Скрылось наконец солнце за горизонтом. Словно зомби, плетутся люди к палаткам.

– А на реку сходить можно? – спросил Максим у надсмотрщика.

– Что, смотаться хочешь?

– Да нет, окунуться бы.

– Если найдешь еще четверых – свожу вас. Одному нельзя.

Нашел он четверых. Сходили они на реку, искупнулись. Вода – теплая до омерзения, но и такая хороша. Хоть освежились чуток.

Ночью соседи по палатке Максима в бок толкают.

– Парень, мы ноги отсюда рисуем. Ты с нами?

– Так ведь еще не заплатили ни копейки.

– Да хрен с этими копейками! Живым бы остаться. Еще пару дней такой работы – и сдохнем. Видишь, сколько трупов сегодня собрали.

– Не, я остаюсь.

– Ну, как знаешь.

На следующее утро наполовину число рабочих сократилось. Кто сбежал, а кто умер. Тех, кто остался, на поле погнали, а за новыми в город да по деревням вербовщиков послали. А они что – работа есть работа. Дело привычное.

Первая зарплата

Доработал Максим до первой зарплаты. Единственный из всех. Надсмотрщики и табельщицы неделю в шоке ходили. Еще бы: первый случай за все годы, чтобы рабочий до зарплаты дожил. Делать нечего: послали в Краснодар человека за зарплатой для Максима. Там, в офисе, тоже все в осадок выпали. Сам младший заместитель третьего помощника генерального директора на плантацию выехал, чтобы посмотреть на живого рабочего, которому надо деньги платить.

Посмотрел и смутился.

– Поздравляю, – опустив глаза, потной ладошкой потряс руку Максима. – Вы далеко пойдете.

И вручил конверт с деньгами.

А в конверте – ой-ой! – целых две тысячи триста двадцать рублей.

Даже кое-кто из надсмотрщиков гуманизм проявил и Максиму руку пожал.

– Ну, все, – говорят они ему, – наверно, с такими деньжищами свалишь отсюда?

– Да нет, – Максим отвечает, – до конца сезона доработаю.

Надсмотрщики лишь поежились. Один поперхнулся даже – целый час ему по спине стучали.

Ночами Максим находил время для чтения.

«Прибавочную стоимость, производимую путем удлинения рабочего дня, называют абсолютной прибавочной стоимостью, – гласил „Капитал“. – Ту прибавочную стоимость, которая возникает вследствие сокращения необходимого рабочего времени и соответствующего изменения соотношения величин обеих составных частей рабочего дня, называют относительной прибавочной стоимостью».

«Пойму, – шептал себе Максим, – непременно постигну сущность этой системы отношений. И то, как с ней бороться».

Праздник труда

На плантациях – большой переполох. Сам губернатор в ежегодной поездке по сельхозугодиям решил посмотреть на сбор томатов. В поездке его сопровождает генеральный директор агропромышленной фирмы, в которой Максиму посчастливилось трудиться. Такой нервотрепки здесь еще не видели. Какие-то шишки из центрального офиса в костюмах и галстуках один за другим высаживались на плантациях. Готовилось нечто умопомрачительное.

На целых три дня рабочих освободили от труда! Было организовано трехразовое питание! Ну, там чтобы отоспались немного, отъелись. Чтобы более-менее прилично перед губернатором смотреться. А кроме этого – выдали относительно свежую и относительно чистую одежду. Мужчинам – косоворотки, женщинам – сарафаны. И тем, и другим – лапти. Чтобы как в старых добрых фильмах выглядели и глаз радовали.

Режиссер массовых мероприятий, которого привезли для постановки шоу, так и сказал:

– Чтобы все радостные и довольные были, как в «Кубанских казаках».

– Передовики нужны, передовики! – шумел он. – Где у вас передовики?

– Где у нас передовики? – заорали друг на друга люди в костюмах. – Где?

– Есть! Есть один! – кто-то торжествующе выкрикнул.

Привели Максима.

– Вот он, передовик! Единственный, кто второй месяц здесь работает.

– Так, – окинул его взглядом режиссер, – мрачноватый какой-то. И глаза злые. Ну, да ладно, какой есть. Ну, что, парень, большая ответственность на тебя ложится. Именно ты с ответным словом от людей труда к губернатору обратишься. Пойдем текст разучивать.

И вот настал этот праздничный день. Томатные плантации в праздничном убранстве. На дрынах, в землю воткнутых, разноцветные шарики на ветру болтаются. Радостные, слегка пьяненькие труженики величаво собирают томаты. Ах, как же в усладу работать на земле! Песню, песню душа просит от труда благородного! А что, хлопцы, а что, девчата, споем нашу любимую?

– I am a woman in love, – затянула одна гарна дивчина, – and I’d do anything, – подхватили другие знаменитую песню Барбры Стрейзанд, – to get you into my world and hold you within…

Молодцы, кивает им издалека режиссер, а теперь вступают парни.

Парни вступили. И в это же время – вот они, гости, подъезжают. Губернатор выползает из машины, генеральный директор агропромышленной фирмы, прочая челядь. Хлеб-соль им несут.

– Благодать-то какая! – набирает губернатор воздуха в легкие.

– Ой, и не говорите-ка, – лебезит рядом гендиректор. – Вкусите, так сказать, хлеба и соли, так сказать, по старой русской традиции…

Вкусили небожители хлеба, обмакнули его в солонки.

– А что, – недоверчиво интересуется губернатор, – неужто каждый день у тебя так люди работают: задорно, с песнями?

– Обижаете, вседержитель, обижаете, – хихикает гендиректор. – Каждый божий день. Труд для нашей фирмы – праздник.

– Добре, – кивает губернатор, – добре.

Начался праздничный митинг.

– Так сказать… – гендиректор мычит, – в труде благо, так сказать… Повышаем, так сказать, улучшаем… Передаю, так сказать, слово губернатору.

Тот витиеватее выразился:

– Вот еду я сейчас по нашей земле краснодарской, – светится он у микрофона, – по богатой нашей земле, по плодородной. Смотрю на поля, на людей, что с песнями труду отдаются, и ма-а-аленькая такая думка в черепушку закрадывается: «А ведь как прекрасна страна наша бескрайняя! А ведь как сильны да мужественны люди наши трудолюбивые! Так что же мы, други, не сможем сделать ее лучше, краше не сможем сделать? Да кто ж мы будем после этого?!»

Бурные аплодисменты, переходящие в овации.

– С ответным словом, – объявляют, – передовик труда выступит…

Вывели к микрофону Максима.

– Господин губернатор, – начал он хриплым голосом.

А голос в динамиках причудливо разносится, словно не сам говоришь, а за тебя кто-то слова выдает.

– То, что вы видите перед собой, – продолжает, – гнусная показуха. Изощренная потемкинская деревня, которой алчный лэндлорд пытается прикрыть вопиющую эксплуатацию беззащитного народа, что приезжает, подгоняемый свирепой нуждой, на заработки в теплые южные края. Люди здесь трудятся по восемнадцать часов в день, питаясь в буквальном смысле крохами, десятками умирают, сотнями сбегают, не в силах мириться с античеловеческими условиями. Я – единственный, кто за весь уборочный сезон получил зарплату, ничтожные две тысячи рублей с копейками. Если осталась в вас совесть и сострадание к трудовому народу, искренне прошу вас разобраться во всем этом вопиющем унижении человека и попрании всех принципов труда. Не будет вам покоя ни в этой жизни, ни в той, если не станете вы народу помощником.

Тишина опустилась на плантации. Слышно, как мухи летают. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

Ну, а потом все резко задвигались, зашевелились, гендиректор какие-то вопли издавать стал, про клевету что-то канючить, но губернатор на его слова не реагировал. Обмяк он вдруг как-то, взором потух, словно из него батарейки достали, словно вера в окружающую действительность разом испарилась, и, не в силах переварить услышанное, безвольно позволил посадить себя в автомобиль и увезти.

– Четвертовать тебя, гниду, будем!!! – рычат в лицо Максиму псы-менеджеры. – Упьемся кровью твоей, Иуда!!!

Бег с препятствиями

Бежит Максим по краснодарской степи. Задорно бежит, с чувством. Через рытвины перескакивает, над кочками воспаряет. Высока трава в степи, солнце в небе палит нещадно, остановиться бы парню, отдохнуть, водицы испить, но нельзя. Гонятся за ним люди в галстуках и костюмах. В руках у людей пистолеты и обрезы, шмаляют из них люди без сострадания и жалости, да все в Максимку целят.

Бежит он, свистят вокруг пули, стучит в висках кровушка, на боку котомка с «Капиталом» болтается.

– Врете, – хрипит он самому себе, – не возьмете. Не пришел мой черед умирать, есть еще у меня дело в этой жизни. Гадом буду, но подложу всем вам охренительную свинью, уродливые гнусные капиталисты. Не будете вы счастливы, пока живу я на этом свете. К худшему готовьтесь, изверги!

Железная дорога степь пересекает. Товарняк по ней мчится. Тух-тух-тух, стучат вагоны.

Поднажать! Ускориться! Еще немного, еще самую малость… Провидение на стороне справедливости.

Добежал Максим до состава, последний вагон уже убежать торопится, запрыгнуть успел… Подтянулся на руках, перевалился через край, рухнул спиной на горбыль, что в вагонетке трясется.

Пули, пули. Какая над головой свистнет, какая в борт контейнера ударится. Смеется Максим во весь голос, во все жилы хохочет.

– Хрен вам конский, капиталюги! В следующий раз по-другому с вами поговорим.

Затихли звуки пуль, скрылись из виду менеджеры. Лежит Максим, в голубое небо смотрит. Небо бездонное, чудное, а на губах улыбка бродит.

Счастье – это свобода.

В полку инвалидов прибыло

Ой, радость матери, ой, радость-то! Едва Дениска работу получил, как тут же Вовка устроился. Не такая хорошая работенка, как у среднего сынишки, но ничего. Ему больше и не светит. Помощник вулканизаторщика на шинном заводе.

Мать стол собрала, чтоб такое дело отпраздновать, самогона нагнала. Первый раз в жизни (прости, господи, грешную!) своей рукой сыновьям спиртное по рюмкам разлила.

Посидели, песни попели. Настю за стол со взрослыми не сажали – маловата еще самогон хлебать. Она на кровати книжку читала и очень нехорошо косилась на все это безобразие. Как чужая.

В первый же рабочий день Вовку привезли домой на «скорой помощи». Рухнули на него грузовые покрышки, что во дворе завода в бесчисленном количестве складировались. Перелом позвоночника у парня.

– Вызвали, тоже нам, – ругались врачи, занося его в дом. – У него, оказывается, медицинской страховки нет. Как мы его в больницу возьмем без страховки? Забирайте охламона вашего!

Мать белугой две недели выла. Не столько Вовку жалко, сколько мутоновую шубку, что на его зарплату купить хотела. Денис – тот разве даст хоть копейку?

Вот и два инвалида в семье: одна ходячая, другой лежачий.

Ставропольский рикша

– Везу быстро, недорого! – кричал Максим, зазывая клиентов. – Налетай, пока место свободно!

Неудачный день, проходят люди мимо. Ну, какие садятся, но почему-то к другим. Вот взять Чингачгука, к примеру. Никогда он без клиента не останется. Пятнадцать рикш на вокзале стоят, а только к нему подходят.

Оно, конечно, понятно почему. Он на китайца похож, хотя на самом деле киргиз, а люди как думают: раз китаец, значит, домчит быстрее и не тряхнет ни разу. Вот наивные! Все же знают, что Чингачгук – прогрессирующий астматик, что он задыхается в дороге, что астма эта рано или поздно либо прикончит его, либо заставит с профессией распрощаться. Но опыт – святое дело. Опыт плюс внешность китайца – так и липнут к нему доверчивые люди.

Как Максим с поезда в Ставрополе спрыгнул, так в тот же день и работу получил. Даже томатные деньги почти сохранились. Ну, рублей триста пришлось все же истратить. На одежонку, на обувь, на хавчик кой-какой. Зато две тысячи на книжку положил.

«Немного, да, – думал. – Но все же больше, чем было раньше».

Предыдущий рикша, что коляску эту возил, как раз только-только сдох от перенапряжения, ну, хозяин и наклеил на остановке объявление. А тут Максим. Крепкий? Крепкий. Спортом занимался? За школу бегал. Ну, и ладушки. Девяносто процентов мне, десять себе. Начнешь деньги утаивать – башку отрежу. Коляску украдешь – из-под земли достану и все равно башку отрежу. Ясно?

Хозяин – хохол.

Опа, не зевать! Новый поезд прибыл.

– Быстро везу, недорого! – заголосил он. – Женщина, вам куда?

– Да я… – смутилась тетенька в очках, – я на автобусе хотела…

Интеллигентная.

– Забудьте про автобус. Мы за такую же цену везем, зато с ветерком, зато романтика. Залезайте, залезайте быстрей!

Чингачгук, который тут же вертелся и на тетеньку ястребом летел, аж зубами заскрипел. Максим этот скрип явственно расслышал. На душе сразу повеселело – вот так конкуренту нос утер.

Хотя киргиз тоже на хохла работает. Все равно хозяин в выигрыше.

Схватил оглобли под бока, побежал. Тетенька поначалу усесться толком не могла, все елозила, ритм сбивала, но потом перестала, успокоилась.

Рикш в российских городах все больше становится. Вроде они на первый взгляд медленнее автомобилей, но зато им пробки не страшны. А пробки сейчас – ужасные. Пока машина в автомобильной толчее час валандается, рикша и в кювет может съехать, и по газону промчаться, и по пешеходному тротуару. Бывает, конечно, что какого человека зацепишь, но это они сами виноваты – не стой на пути. Гаишники в таких случаях свирепствуют, если заметят, конечно. Взятки требуют, коляски на штрафстоянки отправляют – беда, да и только! Выкупать их оттуда только за свой счет. Хозяину насрать.

– Мне вот сюда, направо! – кричала женщина. – Четвертый дом, вон тот.

Приехали, расплатилась тетенька.

И – мнется чего-то. Вроде как сказать хочет.

– Может, в гости зайдете? – предложила вдруг. – Чая выпьете? А то устали, наверное.

Максим ровно секунду обдумывал предложение. Где чай – там и бутерброд, а от лишнего хавчика отказываться нельзя.

– Хорошо, – ответил учтиво. – Вот только коляску на прикол поставлю.

Пристегнул ее цепочкой к скамейке и потопал вслед за женщиной.

Интеллигентская скорбь

– У меня племянник рикшей работал, – объяснила она свою неожиданную жалость к уличному труженику. – Пока его грузовиком не сбило. Жалко мальчишку. Смышленый был.

– Здесь, в Ставрополе? – поинтересовался Максим.

– Нет, в Нижнем Тагиле. Два года уже прошло.

Чайник закипал. Женщина выставила на стол скромный продуктовый набор: батон, масло, варенье. Но Максим и этому рад.

Познакомились. Женщину звали Валентиной Игнатьевной.

– Тяжело сейчас молодежи, – продолжила она, когда принялись чай отхлебывать. – Я двадцать три года в школе работаю, слежу за тем, как ребята мои в жизни устраиваются – Господи, боже мой, как же тяжело им сейчас!

Максим понимающего человека почувствовал.

– В чем же причина этой тяжести? – спросил. – Как вы думаете?

– Да в чем причина, в жизни нашей неустроенной, – горестно вздохнула женщина. – Раньше все-таки понятнее было. Государство брало на себя определенные обязательства, производило социализацию подрастающего поколения, готовило для каждого некую нишу, осуществляло стратификацию. Пусть молодым эти ниши не всегда нравились, но они были, был выбор. А сейчас что?

– Все дело в отказе от основополагающих принципов, – поделился Максим своим пониманием ситуации. – Нам представляют свалившийся на наши головы капитализм как естественный приход новой, прогрессивной формации, но дело не в формации, дело в отказе от человека. Вы понимаете, общество, точнее, его лидеры, капитаны, они отказались от человека, как от такового. При социализме, говорят нам, человек был ничто, его презирали и отрицали. Но чем же человек стал сейчас? Человек просто-напросто потерял свою субстанцию. Капитализм отрицает само понятие человека. Мы больше не люди, мы функции в производственной иерархии. Если вы являетесь звеном производственной цепочки, тогда вас наделяют свойствами киборга, вам позволяют вести общественнополезную механизированную жизнь. Если по какой-то причине вы выпали из цепочки, вы – ничто. Вот я – ничто. Вы тоже ничто.

Интеллигентная женщина в очках поморщилась.

– Вы знаете, ничем я себя никогда не считала, несмотря на смены формаций и прочие жизненные коллизии. Я двадцать три года преподаю историю и обществознание и должна вам сказать, что ваша теория весьма вольно оперирует терминами. Вы смешиваете социологию с глубоко индивидуалистической философией интуитивного толка, это не научный подход.

– Вы читали Маркса?

– О, только про Маркса мне не напоминайте. Я по нему в институте чуть пару не получила.

– У Маркса сказано…

– Еще раз убедительно прошу вас: оставьте Маркса в покое. Он безнадежно устарел. Я тоже могу состроить обиженную мину и с упоением взирать на советское прошлое, вот прямо как вы. Но в том советском прошлом я мало чего видела хорошего, поверьте мне. Меня бросил муж, потом бросил другой – я никогда не смогу простить это Советскому Союзу. В том, что именно он стоял за уходом моих мужчин, я ничуть не сомневаюсь.

– У меня вообще нет советского прошлого, – возражал Максим. – Мне не на что взирать с упоением.

– Возьмите Францию, – горячилась Валентина Игнатьевна, – возьмите Германию. Разве учителя плохо там живут? Они всем обеспечены, у них дома и машины, они отдыхают на Красном море, хотя страны эти – капиталистические. Значит, можно и в этой общественной формации думать о людях и создавать для них нормальные условия жизни.

Максима осенило вдруг. Осенило со всей безапелляционной простотой: интеллигенция – это говно. В ней нет ни сил, ни желания что-либо изменить.

Не то это, не то.

Допил он чай и свалил от тетеньки.