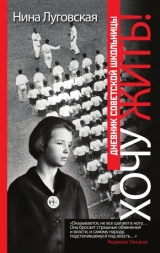

Текст книги "Хочу жить! Дневник советской школьницы"

Автор книги: Нина Луговская

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Вторая тетрадь

<28 марта 1934>

А! Все-таки начала новую тетрадь в марте! На улице пахнет весной, снег стаял почти весь, даже за городом его почти не встретишь. Огороды залиты вешней водой, и на бурых грядах торчат сухими колышками прошлогодние высохшие кочаны, а на подсохших буграх и горках чуть зеленеет сухая прошлогодняя трава. Река стала бурлива и широка, вода имеет чуть стальной оттенок от просвечивающего сквозь нее нетронувшегося льда, и она неспокойно колышется и накатывает на мокрый глинистый берег небольшие длинные волны, слегка дыбившиеся на гребнях.

Ветер, сильный и крепкий, налетая на одинокие группки деревьев, шумит в их еще голых ветвях. Воробьевы горы, что видны за рекой, кажутся маленькими и миниатюрными, кое-где на них чернеется вязкая от воды оттаявшая земля. Настоящая весна не наступила еще. Посмотрим, какое она произведет на меня впечатление, но пока она не трогает и не мучает меня, только дышу я бодрее и глубже на этом здоровом молодом ветре, а больше я ничего не чувствую.

Через три дня в школу, и я очень рада, что не думаю о ней, веду себя так, как будто мне еще осталось гулять две недели. Все эти дни увлекаюсь цветами: посеяли с мамой семена, и теперь раз по десять в день я заглядываю в банки, ожидая всходов. Строю различные грандиозные планы (даже здесь меня не оставляет мечта) о будущем моих цветов и ярко представляю дуб до самого потолка и большую пушистую тую. Как бы они украсили комнату! Но это только мечта.

Сейчас читаю запретную для меня книгу «За закрытой дверью», которую один раз уже отобрали у меня, после чего я не видела ее очень долго, теперь же опять наткнулась на нее случайно и, конечно, не упускаю случая почитать. В сущности, если б это был только похабный роман, я не держалась за него так, но в этой книге, составленной из записок врача-венеролога, встречается удивительно много нового для меня, открывающего глаза на жизнь, на которую я все же смотрю сквозь пленку незнания, и во многом мне приходится разочаровываться.

<5 апреля 1934>

Прошла пятидневка. Еще пройдет их четыре, а там будет май, а потом через десять дней конец. Конец! Будут еще экзамены, но это совсем не то. Все ново, все интересно! А теперь учусь, работаю вовсю, но… плодов не видно пока. Увижу ль я их когда-нибудь? Не знаю. Так досадно и больно становится, как подумаешь, что не успею подготовиться к экзаменам. А мысли эти часто приходят, приходят и мучают. Спрашиваю себя все время: «Успею подготовиться или нет? Я должна успеть!» А вдруг… нет, что тогда? Но не надо думать об этом, время само покажет.

Сегодня пришла опять моя тоска. В школе казалось скучно и неинтересно. Ира и другие девочки стали какие-то другие, чужие стали, а подделываться под них не хочется, вот и остаюсь одна. Думаю и думаю, спрашиваю себя: зачем я пошла в больницу, зачем пропустила целую четверть, которую нет сил наверстать? Ведь ничего не изменилось, опять, как и прежде, кричат вслед ребята: «Косая». И как и прежде, я не смотрю кругом.

Уроков, уроков! Просто жутко подумать. С семи часов утра до одиннадцати-двенадцати ночи занимаюсь, и это не преувеличение. Форменным образом не отрываюсь от книги и, несмотря на это, все-таки боюсь не подогнать, и не потому, что прошли безумно много, а просто потому, что не хватает моего маленького женского умишка на это. Потрачу силы и время на пустяки.

Первые два-три дня я уверенно говорила своим, что подгоню обязательно, потом стала отмалчиваться, а последние дни говорю, что дела идут плохо, и поговариваю об осенних экзаменах. И вероятно, так и выйдет, ведь за эти шесть дней я не успела даже все переписать, а за повторение и не бралась. Так-то дела наши!.. Хотела написать кое-что про Димку Л., которому уделяю сейчас больше, чем следует, внимания, да уж ну его совсем, очень некогда. Сейчас пришли девочки. Играют на рояле, поют. «Нина, – говорит Ляля, – пойдем на „Грозу“ в кино». «Нет, не пойду», – отвечаю я, а самой так ужасно тоскливо становится, хочется плакать. Ах, ведь я бы могла жить! Зачем я пропускаю молодую прекрасную весну?

<11 апреля 1934>

Кончилась вторая шестидневка. Что ж, ничего – жить можно, занимаюсь уже гораздо меньше, решив сделать небольшой перерыв, а с первого мая перед экзаменами опять начну заниматься. Школа затянула и понесла, я забыла о больнице, о чужеглазой, чуть похожей на японочку Заре, о Нюре, тоненькой и миниатюрной с удивительно приятным и высоким голосом и милым лицом, забыла даже красавицу Нину, с большими выразительными глазами, черными, оттененными ресницами. Изредка приятным видением промелькнут высокие белые палаты, мягкая чистая постель и строгая симпатичная фигура доктора или операционная, светлая и залитая солнцем. Но эти приятные воспоминания невольно мешаются с горечью и досадой о неудавшейся операции, но я сейчас о глазах думаю очень мало. Так много пришлось провозиться с ними, что надоело, притом что с операцией рухнула и последняя моя надежда, а прежняя злость и проклятья сменились глухой покорностью.

Об экзаменах стараюсь не вспоминать. Они еще так не скоро будут, и так страшно думать о них. Школа крепко захватила меня, там я отдыхаю от себя, забываю навязчивые мечты о счастье и необходимости еще долгие годы продолжать учить уроки. Там ты не один, там вокруг тебя сидят десятки таких же близких по своему положению людей, там видишь уже знакомых, но все же новых педагогов, то любимых, то неприятных, там можешь услыхать какую-нибудь новость, посмотреть на какое-нибудь происшествие. Движение, иногда беготня по лестницам успокаивают душу и мысли, говоришь на переменах и на уроках, высказываешь свои взгляды, и от этого как-то приятно становится. Нет никаких неприятных историй, со всеми девочками я в прекрасных или, по крайней мере, в хороших отношениях, с ребятами же мы не имеем никаких отношений.

<12 апреля 1934>

Когда я собиралась идти в школу, меня интересовали два лица: Левка и Димка. Из-за чего появилось у меня в прошлом году увлечение Левкой? Он, сын И. Ю., голубоглазый красавчик, так неожиданно появился и казался таким необыкновенным, непохожим на других и в то же время таким веселым и простым. Необыкновенный интерес сменился чем-то большим, но вот прошел месяц, два, я лучше всмотрелась в него, увидала, что он самый обыкновенный мальчишка, и хоть некоторое время продолжало по старой привычке биться сердечко, но прежнего увлечения уже не было.

Теперь же этот интерес устремлен на Димку, маленького оригинала, еще более необыкновенного и если не отличающегося красивой внешностью, то берущего своим умом. Я подолгу внимательно слежу за ним и никак не могу понять, иногда он кажется мне просто неприятным, со своей вечно презрительной и надменной улыбкой, особенно часто относящейся к девчонкам. Но именно поэтому и хочется заслужить другую, совсем простую его улыбку, которой редко он улыбается, но еще реже искренне смеется. Улыбка приподнимает его верхнюю губу так, что чуть видны белые блестящие зубы, напоминающие зверька. Я часто спрашиваю себя: «Что он такое? Не то необыкновенный гений, не то необыкновенный дурак». Это-то мне и хочется узнать.

Несколько дней мы глупо бегали за ним по дороге домой и жутко дразнили в школе, но теперь я решила переменить свое отношение к нему и просто-напросто наружно не замечать его. Вчера и позавчера его не было в школе, и я сдуру начала притворяться, будто мне очень скучно и неинтересно без него. И хоть все это сопровождалось смехом, но Ира, кажется, серьезно поверила. Надо будет завтра же покончить с этим, а то моя «игра в любовь» зайдет слишком далеко.

<18 апреля 1934>

Ах, скорей бы лето! Больше уже ничего не хочется. Коля и бабушка называют меня лентяйкой за то, что опять думаю об отдыхе. Но это неверно. Надо же о чем-нибудь мечтать и желать чего-то. Сейчас я одна в квартире. Мама уехала к знакомой, папы тоже нет, а с ним я сейчас в очень дурных отношениях. Иногда просто не выношу его и частенько ненавижу, противно ужасно, когда он начнет вдруг лезть. Вчера мы с ним поругались из-за чего-то, он назвал меня дурой и еще как-то и вообще говорил всякие грубости.

И я дала себе слово переменить как-то ставшие несносными отношения. Решила меньше грубить ему и говорить колкостей, зато уж ни о чем не спрашивать и не ласкаться. Его самодурство бесит меня. И частенько я благодарю бога за то, что живу не в XVIII–XIX веках, когда отец был полным господином в семье, несладко жилось бы нам под началом моего почтенного родителя. Моя антипатия к папе дошла до того, что я иногда желала бы, чтоб у нас совсем не было отца, по крайней мере, я представляла бы себе его добрым и хорошим.

Женя и Ляля целыми днями пропадают в институте: рисуют и пишут. У Ляли, кажется, удается, а вот Женя отстает немного, и мне жаль ее. С сестрами отношения стали сравнительно хорошими, вероятно потому, что мы мало видимся. Дня три тому назад нестерпимо хотелось рассказать все Жене, быть вполне откровенной и понятой, но не могу заставить себя, не могу просто назвать себя косою… мучительно стыдно. В тот вечер я даже плакала потихоньку от Жени.

Все эти дни происходит во мне борьба. Не то продолжать свою мучительную жизнь, не то как-то перемениться. Спрашиваю себя: «Неужели уродка не может жить, неужели не смогу я найти друзей?» Да, надо перемениться. Пусть я такая, пусть! Что из того? Нельзя же всем быть красавцами, а так мучиться из-за этого не стоит, теперь буду стараться не думать об этом. Надо быть несколько пообщительней и веселей. Скоро конец ученья, скоро лето, а настроение, как и в прошлом году. Не думаю как-то, стараюсь не думать об экзаменах и мечтаю о лете, опять собираюсь много-много сделать, и опять, наверное, ничего не сделаю, но все-таки хорошо мечтать. Так хочется солнца, зелени и воли.

<22 апреля 1934>

С неделю, если не больше, тому назад на литературе произошел интересный случай. Учительница читала Островского. Ребята, стараясь показать, что они слушают, перекидывались записочками, переписка становилась все оживленней и оживленней, и в конце концов они так осмелели, что почти открыто кидали их через парты. Но вдруг как будто ничего не замечавшая учительница оторвалась от чтения и выхватила записочку у Антипки и Тимоши, сидевших на передней парте. Несколько минут она читала ее и, по мере того как подходила к концу, начинала все более и более улыбаться добродушной хитрой улыбкой. По классу пронесся еле уловимый сдержанный смешок; улыбающимися, полными любопытства глазами смотрели мы на нее. Она, смеясь и качая головой, сложила злополучную записку и обратилась к передней парте: «Это ты писал?» – «Нет, не я!» – твердо и смело ответил Тимоша. Напряженное молчание установилось в классе.

Некоторое время учительница молча осматривала хитрыми глазами мальчишек и наконец, совсем рассмеявшись, сказала: «А, теперь знаю, кто такими делами занимается. Стыдно, стыдно, не ожидала я от вас». Мы взглянули туда, куда был устремлен ее взгляд. Там, облокотясь на парту и по возможности закрывшись рукой, сидел Димка, напряженно улыбаясь, не смотря ни на кого, лицо его казалось почти малиновым. Как же мы наивн о и простодушно смеялись над ним, когда он, уткнувшись в парту, нервно царапал ручкой по столу и кусал пальцы, как весело поддразнивали его все последующие дни.

<6 мая 1934>

Через четыре дня экзамены, а я чувствую себя слабой по всем предметам. Надо заниматься, да не хочется. Окно открыто, и я смотрю на зеленую сеть ветвей, только распускающихся, на дальние, подернутые голубой тенью Воробьевки, на светлое весеннее небо… Весна в этом году ранняя, и так тянет жить. Еще вчера дала себе слово повторить геометрию, половину уже повторила, но хватит ли меня теперь на вторую? Надо чтоб хватило! Я должна смочь, вот сейчас примусь за сухие скучные теоремы. А воздух дышит чем-то прекрасным.

Взялась за учебник, чтоб улучшить чуть настроение и отвязаться от мешающих заниматься мыслей, а мысли-то скверные. Я называю их преступными и нехорошими и боюсь, что если не бороться с ними, то они примут слишком большие размеры и слишком яркую форму. Что за мысли? О, я не хочу их описывать, ведь на бумаге получится слишком пошло и гадко, намного хуже, чем на самом деле. Димка, подлец, опять сидит в голове, и я сегодня раз пять ловила себя на мысли о нем. Улыбалась невольно, а потом ругалась… Что это значит! Неужели?.. Нет, что за вздор. Этого быть не может, «это» что-то другое, любопытство, наверно. В сущности, мысли мои не гадкие, не очень гадкие, но тема неподходящая. Зачем я думаю о нем, вспоминая при этом красивого брата Лии, с синими ласковыми глазами, и мечтаю о несуществующем и поэтому прекрасном?

Вообще, отношение у меня к ребятам не такое, какому бы следовало быть, далеко не товарищеское, вернее, чувство к ним не товарищеское. Оно сейчас выражается лишь в том, чтобы быть с ними чаще, чтоб они обращали внимание на меня, даже вплоть до того, чтобы я им нравилась. Почему я не испытываю это по отношению к девчонкам? Надо уравнять отношения, но труднее всего прогнать мысли. Почему я стала думать о Димке? Он уже давно не ходит в школу, ребята последние дни распускали о нем всякие небылицы о том, что он «свихнулся» и что его собираются отправить в «желтый дом».

Тридцатого апреля Антипка заходил к Димке, а третьего дня мы с Ирой завязали с ним об этом переписку, говоря в шутку, что пойдем к нему в гости (к Димке). Однако шутка перешла в серьезное дело, и мы, скрепив обещание взаимным рукопожатием, решили действительно сходить к нему. Благо был предлог хороший, надо было передать открытку с извещением Димке, хотя ее-то мы умудрились потерять. И вот вчера, накатав открытку заново, мы спешно отправились с Ирой в интересное путешествие.

Долго ходили перед его домом, торчали на лестнице и наконец решились. «Дмитрий здесь живет?» – спросила Ира у открывшей дверь женщины. «Дима? – переспросила та и крикнула в комнату: – Татьяна! Дома Дима? Его девочки спрашивают!» В коридор вышла невысокая женщина в синем коротеньком халатике, с серыми большими глазами и симпатичным лицом. «Диму вам? Его нет дома», – сказала она, и меня поразил недостаток ее произношения. Она, как говорится, была картавая и выговаривала слова хотя и чисто, но с некоторым трудом и сильно выпячивая нижнюю челюсть.

Мы подали ей подложную записку. В те немногие минуты разговора с матерью Димки я заметила в квартире какого-то черного мужчину, похожего не то на еврея, не то на армянина, называвшего ее Танюшей, а Ира заметила маленькую черненькую девочку. Мамаша сказала нам, что Дима болел от переутомления: сначала спал целые сутки, потом была сильная головная боль и слабость. К величайшему нашему изумлению, она сказала, что он был позавчера в школе и, не застав завуча, ушел. «Как? Завуч все время была в школе», – сказала Ира. «Неужели? Неужели он меня обманул?» – воскликнула мать. У нее было странное, растерянно-удивленное лицо – видно, Димка не часто врал ей. «Я с ним поговорю об этом. А сегодня он обязательно придет заниматься».

Когда мы собрались домой, она неоднократно предлагала подождать Димку, который должен был скоро подойти. В этот день мы весь первый урок ждали его, но Димка так и не пришел. «Так неужели он лжет своей матери? Может быть, он все время обманывает ее?» – думалось мне, но я не могла поверить и не верю сейчас… Димка – и врет, это так не подходит к нему. А от чего он переутомился? Не с простой же учебы.

<18 мая 1934>

Тоска и скука по-прежнему, за географию так не хочется браться, а завтра экзамен. Мама звала гулять, я не пошла, ничего мне не хочется. Ну что я буду с ней и с папой делать? Да еще папа начнет высказывать свои мучительно-логичные наставления. Последнее время я просто не выношу его, злюсь на каждое его слово, говорю грубости и колкости, и как ни обещаю себе исправиться, все равно ничего не выходит. Отчасти поэтому мне все страшно опротивело, я не могу сидеть дома, куда-то тянет меня. Заниматься стала совсем мало, читать почти не читаю, скучная и злая все время. В жизни мне не повезло, и я часто спрашиваю себя: «А может, все люди такие же, может, у всех одна и та же тоска?» Но мне вспоминаются пушкинские Ольга и Татьяна, и я становлюсь уверенней, что все-таки бывают счастливей меня.

Недавно была на улице. Жаркий летний день сегодня, пахнет до душноты хорошо. Женя с Лялей за городом, мама с папой на Воробьевых горах, а меня, кажется, никуда не тянет, а дома невыносимо. Здесь сидишь настороженно, прислушиваясь к шагам и голосам на лестнице, и каждую минуту могут прийти из домоуправления или из милиции справляться насчет папы – неприятно. Собралась было пойти к Ире, да потом раздумала. Зачем? Все там теперь как-то чуждо и недружелюбно, а Ксюшки, своего человека, там нет. Почему мне скучно в компании Иры и противны их занятия? Мне не интересно танцевать фокстроты, гадать на мальчиков и проводить время в пустой болтовне. Хочется серьезного общества, интересной беседы, но этого я никогда не найду… И о чем так мечтаю? О красивой любви, но это так глупо!

<1 июня 1934>

Кажется, что совсем недавно я с горечью думала, когда же я доучусь до седьмой группы, когда же я кончу семилетку, это казалось далекой, чуть ли несбыточной мечтой. И вот теперь это действительность, я перешла в восьмой класс, но это уже не волнует, не радует и близкое окончание школы. «Зачем? – спрашиваю себя. – Дальше опять то же самое беспросветное учение, сначала десятилетка, потом институт. И что будет, когда я окончу его? Поступлю работать? И это будет еще худшее время, ведь когда учишься – все-таки на что-то надеешься…»

Я не верю своим мечтам, и это хорошо. Я определила свою будущность, она очень обыкновенна и проста, а мечты – это совсем другое, это не жизнь, а отдаление от жизни, это просто отдых… У меня теперь постоянная потребность мечтать время от времени, в моих мечтах нет разнообразия, они всегда одни и те же, лишь с небольшими вариациями и изменениями. Но с каким упоением я переживаю свои мечтания, разговариваю, чувствую все, в них я совсем другая, которой никогда не буду в жизни, но, конечно, лучше. Как же скучно мне! Апатия почти совсем поглотила меня, изредка вырвусь из нее и опять сдаюсь, стараясь не позволять себе думать о чем-либо и создать внутри покой. В душе как-то пусто, и чем заполнить эту пустоту, я не знаю.

Вчера ходила в школу за учетными карточками, отметки мои почти все отличные, однако в ударницы я не попала из-за отсутствия общественной работы, а жаль. Собираюсь на будущий год совсем не заниматься, и если не передумаю, то будет очень хорошо. В школе нас продержали часа три с лишком, но время прошло весело и быстро, так как групповод пристроила нас к делу, и мы с час работали. Встретила там Левку, по той же причине явившегося в школу. Не могу я перебороть к нему своего чувства, какого-то другого, чем к другим ребятам. Нравится он мне? Наверное, но это совсем не похоже на прошлогоднее: тогда все было гораздо сильнее и определеннее, это еще окончательно не изгладилось, а перешло в нынешнюю симпатию, в желание почаще видеть его, говорить с ним, иметь с ним какое-нибудь связывающее нас дело.

Совсем другое чувство сейчас у меня к Димке. Он часто мне просто антипатичен, я не хочу ни разговоров с ним, ни встреч, но при этом мне всегда хочется в его присутствии вести себя так, чтобы он обо мне был высокого мнения, чтоб считал меня выше других девчонок. Недавно, двадцать девятого, встретила его на улице. Я ходила сдавать химию и в начале десятого возвращалась обратно. Всецело была занята мыслями о ней, но недалеко от дома подумала вдруг о Димке: «Как бы мне не прозевать его! Я ведь никого не вижу на улице». Подумала и забыла, опять в мыслях вертелась злополучная реакция, из-за которой я плавала на испытаниях, не обращая внимания на прохожих, быстро шла вперед. Я никого не видала, но вдруг почувствовала, что совсем рядом кто-то прошел мимо меня. Я быстро оглянулась, это был Димка, в коротких штанах и тюбетейке, он показался даже несколько неуклюжим. Я несколько раз потом оборачивалась и улыбалась, жалея, что не увидала его лица. Я бы и не заметила его вовсе, если б он не прошел так близко. Он, наверно, заметил меня в самую последнюю минуту и потому, чуть не наткнувшись, резко рванулся в сторону, и это движение я заметила.

Я теперь не ненавижу школу, она ведь заставляет меня забыть о себе и как-то увлечься. Вчера с удовольствием пробыла в ней, смотрела на знакомые лица, которые за год успела переузнать. Ах, как жаль, что я близорукая, ведь сколько времени мне надо, чтоб как следует рассмотреть лицо. А до чего должно быть приятно быть красивой! Это ощущение наполняет гордостью душу, заставляет высоко поднимать голову и смело смотреть на людей, зная, что тобою восхищаются, а не прятаться в ожидании насмешки. Помню, мама как-то сказала, что от красоты тоже частенько бывают страдания, но что эти страдания по сравнению с тем счастьем, которое дает красота! Крупинки горя затопляются и растворяются в нем. Я люблю красивых людей, люблю созерцать их красоту, подолгу рассматривать, изучая каждую черточку лица, каждый отдельный блеск глаз.

И я начинаю теперь в корне меняться, одиночество уже не влечет меня, а тяготит, мне хочется жизни и действия, мечтания уже не удовлетворяют меня. Но в своем новом стремлении я наткнулась на одно препятствие – отсутствие новых знакомых. Ведь у меня совершенно нет знакомых, лишь Ксюша, Ира – и все. Это до смешного мало. Сегодня Ира принесла мне молодого, еще желторотого воробушка, и как я по-детски была рада. Целый час возилась с птенчиком, пробовала кормить его и поить. Он ничего не ест, и положенная ему в рот пища так и остается лежать там, он или еще очень мал, а скорей всего, просто ослаб. Все время спит в устроенном для него гнездышке и, наверное, к утру помрет. А мне бы так хотелось воспитать его.

Несколько таких маленьких радостей и забот, и я буду счастлива, я оказалась не какой-то особенной, а самой обыкновенной женщиной. Теперь я понимаю желание женщины иметь детей – это просто стремление создать себе счастье, заполнить как-то гнетущую невыносимую пустоту души.

<4 июня 1934>

Второго июня в школе был выпускной вечер, и нам было страшно весело. Все, начиная с торжественной части, шло очень оживленно и интересно, при объявлении премировавшихся педагогов мы с энтузиазмом хлопали и были очень рады, затем премировали ребят. На этом окончилась торжественная часть, пришел конферансье, неудачно все остривший, потом начались различные художественные номера. В антракте я и Ксюшка купили себе на пару пирожок, а все остальное время шлялись по школе.

Было как-то приятно и легко от ощущения, что все свои, знакомые, с удовольствием всматривалась в лица ребят и девчонок, все казались какими-то хорошими и добрыми… И. Ю. была очаровательна, она постриглась, очень помолодела и в своей белой кофточке и серой юбке на помочах походила больше на молоденькую девушку. Во время представления она стояла вместе с заведующим и смеялась, как девочка, все к нему оборачивалась, заставляя нас посмеиваться. Нам было весело от сознания своей молодости, какой-то неясной мощи во всем теле, от страстного желания жить. Домой расходились веселые и, пожалуй, даже счастливые.

Вчера же изгрызла скука, на улице целый день шел дождь, и было по-осеннему холодно. Невольно все время вспоминала школьный вечер, и я почти досадовала, что рассталась со школой на целых три месяца.

<9 июня 1934>

Последние месяцы мы с Ксюшкой были очень дружны, но ничего не бывает вечно на земле, пришел конец и нашей дружбе, которой я иногда даже тяготилась. Пишу «пришел конец», потому что уже точно решила порвать с ней, и безразлично – каким образом: тихо и благородно путем письма, которое я отослала сегодня утром, или путем ряда объяснений, если она будет приставать. У меня сравнительно мало злобы лично к ней но лишь вспомню о происшедшем, такая поднимается досада и обида на всех из-за того, в чем никто не виноват, и менее всего я сама.

Произошла наша размолвка вчера у Иры. Мы в это время сидели на скамеечке, я, зажмурив глаза и потирая их рукой, сказала: «Что-то глаза болят – вероятно, от того, что я руками играла». «Почему у тебя все глаза скосило? Наверно, как-нибудь веткой», – смеясь, воскликнула Лена. «Ну, довольно, без лишних шуток», – перебила я ее. «Что без шуток? Косая ты», – как-то нагло и грубо проговорила Ксюша. «Замолчи же, Ксюша!» – нетерпеливо и смеясь крикнула еще одна девочка. «Что же молчать, если она такая?» – «Не все же можно говорить, что думаешь», – заметила та же девочка. Я была очень благодарна ей, что хоть отчасти она поняла меня.

Наступило мучительное молчание. Я сидела, согнувшись и все еще прикрывая рукой глаза, и чувствовала, что начинаю краснеть, обида и оскорбленность поднимались во мне. Скоро после этого я с Ирой, которая, к счастью, не слыхала этого разговора, пошли посмотреть время, и оттуда, ни с кем не простившись, я удрала домой. Мне было обидно и больно, и я еще тогда твердо решила, что порву с Ксюшей. Сегодня я из-за этого случая обречена сидеть дома, так как боюсь у Иры встретить Ксюшку. Настроение плохое, хочется пойти на улицу, подальше от себя самой… Небо сейчас ясное, светло-голубое, на западе желтовато-розовое, а над туманными Воробьевыми горами повисли золотисто-прозрачные и светлые облачка…

<10 июня 1934>

Опять тоска… Она меня никогда не оставляла, однако с утра впасть в такой пессимизм – дурной признак.

Мне грустно… Что надо сделать, чтоб избавиться от этой грусти? Чего я хочу? Я хочу забыться, не чувствовать, не думать… Быть счастливой невозможно, потому что решительно все увеличивает мою тоску.

Сейчас мама принесла букетик полевых колокольчиков. Нежно-лиловые, с тонкими до прозрачности лепестками на стройных высоких стебельках, они красиво рассыпались в бокале, наклоняясь изящными головками, их легкий медово-сладкий запах распространяется по комнате… А мне еще грустней, и, смотря на них, я чувствую, что напрасно теряю время, что сейчас мне надо было бы быть где-нибудь на даче и рвать, рвать эти чудно-прекрасные лиловые колокольчики.

Почему-то ярко вспоминается картина, когда-то и где-то увиденная мною: жаркий и душный день, горячее и ликующее солнце, небо, знойно-синее, с кучевыми белыми облаками, широкое поле с группами березок и осин, бугры и ложбины с высокой колыхающейся травой и всюду эти чудные лиловые колокольчики, высокие, с красивыми цветочками… И ветер качает их и перемешивает с травой…

Четыре-пять дней тому назад мама сказала мне, что нас с ней приглашает на лето к себе в Смоленскую губернию наш знакомый. О, как я была рада! Я ликовала. Ничего, что там нет леса и реки, обойдусь и без них, зато вырвусь из города и к знакомым. Я не хотела никаких удовольствий: ни сбора грибов и ягод, ни купанья… Мне только надо забыться, и жгучее желание на минуту заставило забыть логику, появились мечты: я хотела рисовать и писать целыми днями.

А потом пришло раздумье, тяжелое и мучительное. Я скоро перестала обманываться и поняла, что там опять будет тоска и гнетущая пустота. В душе моей сейчас страстное желание жизни и счастья, а там опять загрызет скука и мукой наполнятся долгие дни, опять ничего не буду делать, потому что не люблю и ленюсь. Но среди этих логичных жизненных рассуждений нет-нет да промелькнет горькая мысль: «Но неужели и там будет то же самое? Хоть одно лето провести вполне счастливо». Наплывали мечты, и мне не верилось в плохое, и так все время. Вчера и сегодня было особенно плохое настроение – все не могла забыть Ксюшкины шутки. Как-то грустно и скучно. Эх-хе-хе! Целый век буду хандрить, уж такой я человек. Сегодня вздумала писать букет, и, разумеется, ничего не вышло, колокольчики все время меня мучают. «Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые»…

<20 июня 1934>

Каждый день собиралась взяться за дневник и все-таки до сих пор не взялась. Свободные на первый взгляд дни проходят незаметно и в мелочах, в последнее время начала вязать носки и проводила за этим невеселым занятием целые часы. Долго путала, распускала, вязала снова, но упрямо стремилась кончить дело, однако сегодня плюнула, бросила вязать – и сама этому рада, так как сразу же стала свободна. Погода хорошая, и тянет к Ире, но решилась лучше взяться за дневник. Сегодня несколько раз проходили грозы, воздух свеж и чист, небо светлое, а по краям томятся темно-серые, причудливо нагроможденные друг на друга тучи. Подолгу мечтаю о деревне и хоть сама знаю, что мечты мои глупы и несбыточны, но расстаться с ними не хочется.

Вчера встречали челюскинцев, пассажиров парохода «Челюскин», затертого во льдах, людей, проведших на льдине долгие десятки дней в тяжелой работе, с мучительным ожиданием возможной гибели в океане. Весь мир следил за ними… И многие, очень многие уже не надеялись на их возвращение, но они вернулись благодаря группе отважных летчиков, рискнувших в страшно тяжелых условиях совершить полеты на затерянную среди торосов льдину. В Москве челюскинцам и летчикам готовили триумфальный прием, и никогда, ни на одном празднике, не кричали все с таким энтузиазмом и воодушевлением «Ура!», как при встрече этих людей.

Меня нестерпимо тянуло на Красную площадь, и, слушая радио, мне почему-то хотелось плакать от счастливого ощущения симпатии к великим героям и от какого-то непонятного чувства, от желания принимать участие в общем торжестве, влиться в сплоченную взволнованную массу, со всеми вместе кричать горячее «Ура!» и от невозможности этого. Весь день по радио только и говорили о челюскинцах. Вечером я решила пойти встречать летчика Слепнева, который живет поблизости. На улице соорудили высокую арку, украсив ее гирляндами красных лент и цветов и повесив портрет Слепнева.

Часов в восемь вечера начал собираться народ, приехал грузовик, на котором установили стол, обтянутый красной материей. Около десяти часов народу набралось страшно много, сплошная масса сжатых тел тянулась по бокам улицы, оставляя посередине широкий проход. Толпа волной то подавалась вперед, то отступала, и не было никаких сил сдержать ее движение. На одном из балконов установили прожектор. Все было готово к приезду летчика, но… он не приехал. С досадой уходила я оттуда, но в то же время с каким-то невольным и радостным чувством. Почему? Мне стало страшно за ту возможную толкучку, которую способны были устроить неорганизованные толпы людей, я почти была уверена, что здесь не обойдется без несчастных случаев. Встречу Слепнева отложили на сегодня.