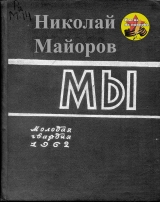

Текст книги "Мы"

Автор книги: Николай Майоров

Жанр:

Поэзия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)

Как на руках носил ее вдоль комнат,

Стихи про что-то злое, бормоча.

Как ни хитри,

Она еще не смела

Забыть тот шепот,

Неземную блажь,

И как бы зло она ни поглядела,

Ты за нее не раз еще отдашь

И сон, и музыку,

И книги с полок,

И даже верность будущей жены.

Она твоя, пока еще ты молод

И нет в твоем уюте тишины.

1940

В ВАГОНЕ

Пространство рвали тормоза.

И пока ночь была весома,

Все пассажиры были за

То, чтобы им спалось, как дома.

Лишь мне не снилось, не спалось.

Шла ночь в бреду кровавых марев

Сквозь сон, сквозь вымысел и сквозь

Гнетущий привкус дымной гари.

Все было даром, без цены,

Все было так, как не хотелось, —

31

Не шел рассвет, не снились сны,

Не жглось, не думалось, не пелось.

А я привык жить в этом чреве:

Здесь все не так, здесь сон не в сон.

И вся-то жизнь моя – кочевье,

Насквозь прокуренный вагон.

Здесь теснота до пота сжата

Ребром изломанной стены,

Здесь люди, словно медвежата,

Вповалку спят и видят сны.

Их где-то ждут. Для них готовят

Чаи, постели и тепло.

Смотрю в окно: ночь вздохи ловит

Сквозь запотевшее стекло.

Лишь мне осталося грустить.

И, перепутав адрес твой,

В конце пути придумать стих

Такой тревожный, бредовой…

Чтоб вы, ступая на перрон,

Познали делом, не словами,

Как пахнет женщиной вагон,

Когда та женщина не с вами.

1939

***

Все к лучшему. Когда прошла гроза

,

Когда я в сотый раз тебе покаюсь,

Мне не страшны ни плечи, ни глаза,

Я даже губ твоих не опасаюсь.

Начнешь злословить? Пригрозишь отравой?

Про нашу быль расскажешь людям ложь?

Иль пронесешь за мной худую славу

И подлецом последним назовешь?

32

Мне кажется, что не пройдет и года,

Как в сумерки придешь ко мне опять

Зачем-то долго медлить у комода

И пепельницей в зеркало бросать.

Почто дается буйство милым людям?

Когда пройдет оно и, наконец,

Мы все поймем и больше бить не будем

Ни пепельниц, ни стекол, ни сердец?

1940

***

Мне нравится твой светлый подбородок

И как ты пудру на него кладешь.

Мальчишку с девятнадцатого года

Ты театральным жестом обоймешь.

А что ему твое великолепье

И то, что мы зовем – сердечный пыл?

Дня не прошло, как вгорячах на кепи

Мальчишка шлем прострелянный сменил.

Ты извини его – весь он с дороги.

В ладони въелась дымная пыльца.

Не жди, пока последние ожоги

Сойдут с его скуластого лица.

1940

***

Я с поезда. Непроспанный, глухой.

В кашне измятом, заткнутом за пояс.

По голове погладь меня рукой,

Примись ругать. Обратно шли на поезд.

Грозись бедой, невыгодой, концом.

Где б ни была – в толпе или в вагоне, —

Я все равно найду,

33

Уткнусь лицом

В твои, как небо, светлые,

Ладони.

1940

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Как снег на голову средь лета,

Как грубый окрик: «Подожди!»,

Как ослепленье ярким светом,

Был он внезапен. И дожди

Ушли в беспамятство. Останьтесь.

Подвиньте стул. Присядьте. Вот

Мы говорим о постоянстве,

А где-то рядом снег идет.

И нет ни осени, ни лета,

Лишь снег идет.

1940

***

Когда умру, ты отошли

Письмо моей последней тетке,

Зипун залатанный, обмотки

И горсть той северной земли.

В которой я усну навеки,

Метаясь, жертвуя, любя

Всѐ то, что в каждом человеке

Напоминало мне тебя.

Ну а пока мы не в уроне

И оба молоды пока,

Ты протяни мне на ладони

Горсть самосада-табака.

1940

В ГРОЗУ

Он с моря шѐл, тот резкий ветер,

Полз по камням и бил в глаза.

За поворотом свай я встретил

34

Тебя. А с моря шла гроза.

Кричали грузчики у мола,

И было ясно: полчаса

Едва пройдет, как сон тяжелый,

И вздрогнет неба полоса.

И гром ударит по лебедкам.

Мне станет страшно самому.

Тогда, смотри, не выйди к лодкам:

В грозу и лодки ни к чему.

А ты пришла. Со мной осталась.

И я смотрел, запрятав страх,

Как небо, падая, ломалось

В твоих заплаканных глазах.

Смешалось все: вода и щебень,

Разбитый ящик, пыль, цветы.

И, как сквозные раны в небе,

Разверзлись молнии. И ты

Все поняла...

1939

КАК ВОРУЮТ НЕБО

Случайно звезды не украл дабы

Какой-нибудь праздный гуляка,

Старик никому не давал трубы,

Ее стерегла собака.

Был важен в службе хозяйский пес,

Под ним из войлока теплый настил.

Какое дело кобелю до звезд

И до прочих светил?

А небом старик занимался сам —

Ночью, когда холодеет воздух,

Он подносил его ближе к глазам

И рылся в еще не остывших звездах.

Мальчишки понять не могли, засыпая:

Что ищет в небе старик–ворожей?

Должно быть, ворота небесного рая,

А может быть, просто пропавших стрижей?

35

Он знал его лучше, чем тот квартал,

В котором живет, занимая флигель.

Он звезды, как годы, по пальцам считал —

О них он напишет умные книги.

А парень, на небо взглянув некстати,

Клялся, теребя у любимой ручонки,

Что завтра сошьет он из неба платье

И подарит его глупой девчонке.

А девушке что?

Ей приятна лесть.

Дышит парень табачным дымом.

Она готова ни пить, ни есть,

Только б на звезды глядеть с любимым.

Старик не думал, что месяц спустя

В сыром убежище, где-то в подвале,

Куда его силой соседи прогнали,

Услышит, как глухо бомбы свистят.

…Рядом труба лежит без охраны:

Собаку убило осколком снаряда.

Тот парень погиб, говорят, под Седаном,

И девушке платье теперь не надо.

А небо – в плену у стальных ястребят,

Трамваи ищут укрыться где бы…

О горе, старик, когда у тебя

Украли целую четверть неба!

1940

ПАРИЖ ВЕСНОЙ 1940 ГОДА

В такую ночь пройдохам снится хлеб,

Они встают, уходят в скверы раньше,

А жуликам мерещится все, где б

Пристроиться к веселой кастелянше.

Что им война, когда они забыли

36

Гостиницы, где сгнили этажи,

Где, если хочешь, с женщиной лежи,

А хочешь – человеку закажи

Подать вина, что родиной из Чили.

Что им теперь подзвездные миры,

Тяжба пространств, кометы-величины,

Коль нет у них ни женщины, ни чина,

А есть лишь положенье вне игры.

В ушах – все ливень, сутолока, гул,

И невдомек им, запропавшим пешим,

Что дождь давно в ту сторону свернул,

Где люди под зонтами прячут плеши.

Есть теплый шарф, цветные макинтоши,

Но не для тех, кто на бульваре наг,

Тем все равно: французы или боши.

Что победителю с таких бродяг?

У них отнимут отдых,

а на кой

Им эта дрема и чужой покой?

Их выгонят на улицы под плети,

Они простудятся и будут спать во рву.

Но разве можно у таких, как эти,

Отнять родное небо и траву?

Не надо им отечества и короля,

Они в глаза не видели газеты,

Живут подачками, как будто для

Одних пройдох вращается земля

И где-то гибнут смежные планеты!

1940

ЛЕНИН

Вот снова он предстанет в жестах

Весь – наша воля. Сила. Страсть…

Кругом – народ. И нету места,

Где можно яблоку упасть.

37

Матрос. И женщина с ним рядом.

Глаза взведя на броневик,

Щекой небритою к прикладу

Седой путиловец приник.

Он рот открыл. Он хочет слышать,

Горячих глаз не сводит он

С того, о ком в газетах пишут,

Что он вельгельмовский шпион.

Он знает: это ложь. Сквозная.

Такой не выдумать вовек.

Газеты брешут, понимая,

Как нужен этот человек

Ему. Той женщине. Матросам,

Которым снился он вчера,

Где серебром бросают осыпь

В сырую ночь прожектора…

И всем он был необходим,

И бредила – в мечтах носила —

Быть может, им и только им

В тысячелетиях Россия.

И он пришел… Насквозь прокурен

В квартирах воздух, кашель зим.

И стало сразу ясно: буря

Уж где-то слышится вблизи.

Еще удар. Один. Последний…

Как галька, были дни пестры.

Гнусавый поп служил обедни.

Справляли пасху. Жгли костры.

И ждал. Дни катились быстро.

Уж на дворе октябрь гостил,

Когда с «Авроры» первый выстрел

Начало жизни возвестил.

1937

***

Тогда была весна. И рядом

С помойной ямой на дворе,

В простом строю равняясь на дом,

Мальчишки строились в каре

38

И бились честно. Полагалось

Бить в спину, в грудь, еще – в бока.

Но на лицо не подымалась

Сухая детская рука.

А за рекою было поле.

Там, сбившись в кучу у траншей,

Солдаты били и кололи

Таких же, как они, людей.

И мы росли, не понимая,

Зачем туда сошлись полки:

Неужли взрослые играют,

Как мы, сходясь на кулаки?

Война прошла. Но нам осталась

Простая истина в удел,

Что у детей имелась жалость,

Которой взрослый не имел.

А ныне вновь война и порох

Вошли в большие города,

И стала нужной кровь, которой

Мы так боялись в те года.

1940

ОТЦАМ

Я жил в углу. Я видел только впалость

Отцовских щек. Должно быть, мало знал.

Но с детства мне уже казалось,

Что этот мир неизмеримо мал.

В нем не было ни Монте-Кристо,

Ни писем тайных с желтым сургучом.

Топили печь, и рядом с нею пристав

Перину вспарывал литым штыком.

Был стол в далекий угол отодвинут.

Жандарм из печки выгребал золу.

Солдат худые, сгорбленные спины

Свет заслонили разом. На полу —

Ничком отец. На выцветшей иконе

Какой-то бог нахмурил важно бровь.

39

Отец привстал, держась за подоконник,

И выплюнул багровый зуб в ладони,

И в тех ладонях застеклилась кровь.

Так начиналось детство…

Падая, рыдая,

Как птица, билась мать.

И, наконец,

Запомнилось, как тают, пропадают

В дверях жандарм, солдаты и отец…

А дальше – путь сплошным туманом застлан.

Запомнил: только пыли облака,

И пахло деревянным маслом

От желтого, как лето, косяка.

Ужасно жгло. Пробило всѐ навылет

Жарой и ливнем. Щедро падал свет.

Потом войну кому-то объявили,

А вот кому – запамятовал дед.

Мне стал понятен смысл отцовских вех.

Отцы мои! Я следовал за вами

С раскрытым сердцем, с лучшими словами,

Глаза мои не обожгло слезами,

Глаза мои обращены на всех.

1938

ИЗБА

Косая. Лапами в забор

Стоит. И сруб сосновый воет,

Когда ветра в нутро глухое

Заглянут, злобствуя в упор.

Зимой все в инее и стуже,

Ослабив стекла звонких рам,

Живот подтягивая туже,

Глядит на северный буран.

Кругом безлюдье. Хоть кричи!

Стоит, как на дороге нищий.

И тараканы стаей рыщут

В пустой отдушине печи.

40

Метели подползают ближе.

И вдруг рванут из-под плетня,

Холодным языком оближут

В хлеву хозяйского коня.

А сам хозяин бледнолицый,

Окутан кем-то в белый холст,

Лежит в гробу на половицах,

В окамененье прям и прост.

В окошко свет скупой, бросая,

Глядит луна в его судьбу,

И ветры жутко потрясают

Его сосновую избу.

Здесь по соседству с белым гробом,

В ногах застывших мертвеца,

За полночь я родился, чтобы

Прославить мертвого отца.

Чуть брезжил свет в разбитых окнах.

Вставал, заношенный до дыр,

Как сруб, глухой и душный мир,

Который был отцами проклят,

А нами перевернут был.

1938

БАЛЛАДА О ЧКАЛОВЕ

Всего неделю лишь назад

Он делал в клинике доклад.

Он сел за стол напротив нас,

Потом спросил: «Который час?»

Заговорив, шел напролом,

И стало тесно за столом.

И каждый понял, почему

Так тесно в воздухе ему.

И то ли сон, горячка то ль,

41

Но мы забыли вдруг про боль.

Понять нельзя и одолеть,

Как можно в этот день болеть.

Врачи забыли про больных,

И сестры зря искали их.

Йод засох и на столе

Лежал как память о земле,

Где людям, вышедшим на смерть,

Хоть раз в году дано болеть.

Докладчик кончил. И потом

Он раны нам схватил бинтом,

Он проводил нас до палат.

Ушел. И вот – пришел назад.

И врач склонился над столом,

Над ним – с поломанным крылом.

И было ясно, что ему

Теперь лекарства ни к чему.

И было тихо. Он лежал

И никому не возражал.

Был день, как он, и тих, и прост,

И жаль, что нету в небе звезд.

И в первый раз спокойный врач

Не мог сказать сестре: «Не плачь!».

1938

ПЕСНЯ

Ее сложил маляр, а впрочем,

Она, быть может, потому

42

Портовым нравилась рабочим,

Что за нее вели в тюрьму.

Ломали пальцы, было мало —

Крошили зуб, грозили сжечь.

Но и в огне не умирала

Живая песенная речь.

Матросы взяли песню эту

И из своей родной земли,

Бродя волной морской по свету,

В чужую землю завезли.

А тот маляр потом был сослан.

Бежал. На озере одном

Он пойман был, привязан к веслам

И вместе с лодкой шел на дно.

И, умирая, вспомнил, видно,

Свой край, и песню, и жену.

Такую песню петь не стыдно,

Коль за нее идут ко дну.

1939

ПАМЯТНИК

Им не воздвигли мраморной плиты.

На бугорке, где гроб землѐй накрыли,

Как ощущенье вечной высоты,

Пропеллер неисправный положили.

И надписи отгранивать им рано —

Ведь каждый, небо видевший, читал,

Когда слова высокого чекана

Пропеллер их на небе высекал.

И хоть рекорд достигнут ими не был,

Хотя мотор и сдал на полпути —

Остановись, взгляни прямее в небо

И надпись ту, как мужество, прочти.

О, если б все с такою жаждой жили!

Чтоб на могилу им взамен плиты

43

Как память ими взятой высоты

Их инструмент разбитый положили

И лишь потом поставили цветы.

1938

Памяти поэта. Воспоминания.

Д. Данин – Памяти Николая Майорова

Кто-то сказал о встречах военных лет: «И незабываемое

забывается». Это невесело, но правда. Однако правда и другое: когда

незабываемое вспоминается, оно оживает для нас во всей своей

первоначальной цельности. Это оттого, что оно тайно живѐт в наших

душах, не изменяясь с годами. Завершѐнное, оно уже не может измениться.

Скоро двадцать лет, как университетские друзья Николая Майорова с

ним не виделись. Исправить тут никто ничего не сумел бы. Этому сроку

предстоит только увеличиваться. Но законы перспективы, ненарушимые в

пространстве, к счастью, могут нарушаться во времени. Отдаляясь, образ

Коли Майорова не уменьшается и не тускнеет. А то, что стирается в памяти,

наверное, никогда и не было существенным.

Во все времена повторяется одно и то же: молодые поэты, ищущие

себя и жаждущие понимания, находят других, таких же ищущих и

жаждущих, по незримому и неслышному пеленгу, который неведом

посторонним. ( Так в человеческом водовороте столицы любые

коллекционеры каким-то образом вылавливают себе подобных – по

случайному слову, что ли, по жесту, по оценивающему взгляду?..) Когда

осенью 1938 года в одном из старых университетских зданий на улице

Герцена собралась на первое регулярное занятие студенческая литгруппа,

Коля Майоров был незаметен в пѐстрой аудитории. Будущие биологи и

географы, химики и математики, физики и историки читали свои стихи. И

все уже что-то знали друг о друге. Помню, как из разных углов раздались

уверенные голоса:

– Пусть читает Майоров, истфак!

И он встал где-то сбоку, этот «Майоров, истфак», и начал читать.

Крепко стиснутым кулаком он словно бы расчищал живой мысли

44

стихотворения прямую дорогу через обвалы строф. И сразу стало очевидно

– это будет «первая ракетка» в поэтической команде университета.

Так оно и было до самой войны.

Не для традиционного сопоставления скромности и таланта сказал я,

что Николай Майоров был незаметен в пѐстрой аудитории. Просто

захотелось вспомнить, как он выглядел – каким показался. Он поразительно

не был похож на поэта, как не был похож на «служителя муз» Николай

Заболоцкий. Ничего завидного во внешности, ничего впечатляющего, что

заставило бы на улице оглянуться прохожего. Может быть, это экономная

природа не наделяет настоящее достоинство лишними одеждами? Они ведь

ему не нужны. Впрочем, это сомнительный закон – слишком много из него

исключений. Но Коля Майоров был выразительнейшим его

подтверждением.

Нет, он не был скромен:

Есть в голосе моѐм звучание металла.

Я в жизнь вошѐл тяжѐлым и прямым.

Он знал, что он поэт. И, готовясь стать историком, прежде всего

утверждал себя, как поэт. У него было на это право.

Незаметный, он не был тих и безответен. Он и мнения свои защищал,

как читал стихи: потрясая перед грудью кулаком, чуть вывернутым тыльной

стороной к противнику, точно рука несла перчатку боксѐра. Он легко

возбуждался, весь розовея. Он не щадил чужого самолюбия и в оценках

поэзии был резко определѐнен. Он не любил в стихах многоречивой

словесности, но обожал земную вещность образа. Он не признавал стихов

без летящей поэтической мысли, но был уверен, что именно для надѐжного

полѐта ей нужны тяжѐлые крылья и сильная грудь. Так он и сам старался

писать свои стихи – земные, прочные, годные для дальних перелѐтов.

…Я полюбил весомые слова.

Он полюбил их, когда было ему около двадцати. А в двадцать три его

уже не стало. Он успел сделать немного: его литературное наследство – это

сто страниц, три тысячи строк. Но всѐ, что он считал законченным,

настоящее. Он был весь обещание. И не потому только, что природа дала

45

ему талант, а воспитание – трудоспособность. Он очень рано осознал себя

поэтом своего поколения – глашатаем того предвоенного поколения,

которое пришло к поре начинающейся зрелости в конце 30-х годов. Он

чувствовал себя тем «шальным трубачом», о котором прекрасно написал в

стихотворении «Мы»:

…Мы были высоки, русоволосы.

Вы в книгах прочитаете, как миф,

О людях, что ушли, не долюбив,

Не докурив последней папиросы.

Когда б не бой, не вечные скитанья

Крутых путей к последней высоте,

Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,

В столбцах газет, в набросках на холсте.

Но время шло. Меняли реки русла.

И жили мы, не тратя лишних слов,

Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных

Да в серой прозе наших дневников.

…И шли вперѐд, и падали, и, еле

В обмотках грубых ноги волоча,

Мы видели, как женщины глядели

На нашего шального трубача.

А тот трубил…

Это написано до войны. И это написано поэтом, который недаром

хотел стать историком. Он уже был им – историком без диплома, историком

не столько по образованию, сколько по чувству и предчувствию времени.

Ещѐ меньше, чем на поэта, Николай Майоров был похож на

плакатного героя. Но и героем он стал таким же, как поэтом, – настоящим.

Он умер, как сам предсказал, – в бою.

Мальчик, родившийся в девятнадцатом году на Волге, под Сызранью,

погиб совсем ещѐ юношей в сорок втором под Смоленском. Доброволец-

пулемѐтчик погиб, не докурив последней папиросы, не дописав последнего

стихотворения, не долюбив, не дождавшись книги своих стихов, не окончив

университета, не доучившись в Литературном институте, не раскрыв всех

46

возможностей, какие сам в себе прозревал… Всѐ в его жизни осталось

незавершѐнным, кроме еѐ самой. Но стихи его, сработанные для дальнего

полѐта, продолжают свой рейс: у них сильные крылья – такие, как он хотел.

Уходя, он точно предупредил, что останется неотъемлемой частью

пережитого нами. Так оно и случилось. Он вошѐл в разряд незабываемого.

И навсегда помнится, что он был.

И. Пташникова – Студенческие годы

ЦСГ – знаменитое общежитие на Стромынке, Огарѐвка –

студенческая столовая на улице Огарѐва, Горьковская читальня под

куполом – места, памятные и дорогие не одному поколению студентов.

После лекций, которые бывали обычно с утра, в первой половине дня,

университетское студенчество, мы, историки в частности, шли обедать в

какую-нибудь из ближайших столовых, чаще всего в Огарѐвку. А после

обеда занимались до позднего вечера, обычно до их закрытия, то есть часов

до 10-ти, в читальном зале на мехмате – на 3-м этаже старого здания

университета или в Горьковской читальне под куполом – там же, на

Моховой.

Вот здесь, на мехмате, я и познакомилась с Колей Майоровым: наши

места в читальне оказались случайно рядом. Впрочем, «познакомились»

сказано не очень точно: мы с Николаем знали друг друга и раньше, были в

одном практикуме, в одной языковой группе и к тому же были соседями по

общежитию, но знали друг друга внешне, со стороны, не проявляли

47

интереса. А тут нашли общие интересы, как-то легко разговорились.

И возвращались из читальни домой уже вместе.

Темой нашего разговора были чьи-то стихи, напечатанные в

университетской газете.

48

Позднее эта тема – поэзия – никогда не могла иссякнуть, хотя

появилось и много других интересных для обоих тем.

Поражала его удивительная работоспособность. Несмотря на то, что

по учебной программе нужно было перечитывать буквально горы книг, что

49

приходилось просиживать в читальнях и по воскресеньям, Коля успевал

очень много писать. Почти каждый вечер он читал новое стихотворение.

Коля легко запоминал стихи и любил на память читать стихи

любимых поэтов.

Помню его увлечение Блоком и Есениным и в то же время –

Уитменом. Помню период особенного увлечения Маяковским. Он даже

подражать ему начал ( эти стихи не сохранились).

Из современников очень любил Твардовского.

* * *

…Война подступала всѐ ближе и ближе. Коля очень глубоко

переживал судьбу товарищей, побывавших на финской войне. Помнится, он

рассказывал о ранении Сергея Наровчатова, гибели Арона Копштейна. Их

он знал по Литинституту (тяжело ранен был его школьный друг Володя

Жуков, тоже поэт).

Мне кажется, что именно под влиянием этих событий и переживаний

создано одно из самых сильных стихотворений Коли Майорова – «Мы».

* * *

Наступила последняя наша студенческая мирная зима 1940-1941 года.

Опять лекции, занятия в читальне, посещения литературного кружка.

Нагрузка у Коли была очень большая: ведь он учился в Литинституте, да и

на истфаке в этот год работы было много.

В этот год Коля особенно много писал, и именно стихов этого

периода почти не сохранилось.

В конце 1940 года он закончил большую и, пожалуй, лучшую свою

поэму «Ваятель».

Судя по письму, которое я получила от него (подписано 19 июля),

замысел поэмы возник у Коли в поезде, по дороге в Иваново – на летние

каникулы. Он писал:

«Приятно лежать на спине и пускать кольца дыма в потолок вагона…

Кончил курить. Голова чуть кружилась. Медленно нащупывались какие-то

отдельные строчки, потом сон брал своѐ, слова куда-то проваливались, а

память их снова возвращала… Снова навязывались целые строфы. Полез за

записной книжкой, а то забуду. Записал. Писать было трудно – вагон

качало. Получилось вот что.

Творчество

50

Есть жажда творчества, уменье созидать,

На камень камень класть, вести леса строений.

Не спать ночей, по суткам голодать,

Нести всю тяжесть каждодневных бдений…»

И дальше – тот самый кусок (без четырѐх последних строк и с

некоторыми разночтениями), который печатается теперь как стихотворение

«Творчество».

Припоминаю ещѐ несколько строк поэмы, которые, мне кажется, я не

видела среди стихов, собранных В. Н. Болховитиновым:

…А небо будет яростно и мглисто

Пылить с боков

Снежком голубизны…

Быть может, ты

Неопытным туристом

Сорвѐшься с той

Проклятой крутизны,

Но ты не трусь!

Назад тебе – ни шагу!

Грозит обвалом

Каждый поворот.

И не убив –

Не прячь обратно шпагу,

И падая,

Ты сделай шаг вперѐд!

. . . . . . . . . . . . . . .

Ведь сущность жизни

Вовсе не в соблазне,

А в совершенстве форм еѐ и в том,

Что мир грозит,

Зовѐт тебя и дразнит,

Как женщина с ума сводящим ртом…

51

Пришла зрелость, стихи становились всѐ своеобразнее и отточеннее.

Его стихи этого периода трудно спутать с чьими бы то ни было – он

говорил собственным голосом, только ему одному присущими словами. Но

тут грянула война…

* * *

Окна Горьковской читальни на Моховой, где мы готовились к

очередному экзамену по диамату, были широко открыты. И не все сразу

поняли, что же произошло, когда с площади донеслась передаваемая всеми

радиостанциями Союза грозная весть. Но все, один за другим, вдруг

поднялись и вышли на улицу, где у репродуктора уже собралась толпа.

Война!.. Помню лицо пожилой женщины, в немом отчаянии поднятое к

репродуктору, по нему текли слѐзы. Мы же в то момент ещѐ не вполне

реально представляли, что нас ждѐт.

У нас с Николаем в это время как раз была размолвка. Увидев друг

друга, мы даже не подошли, поздоровавшись издали. И только через

несколько дней, когда всем курсом девушки провожали ребят на

спецзадание, мы вдруг осознали всю серьѐзность, весь ужас происходящего.

Я очень хорошо помню этот вечер. Заходило солнце, и запад был

багровым. На широком дворе одной из краснопресненских школ

выстроились повзводно уезжающие на спецзадание студенты.

Помню Николая в этот момент – высокий, русоволосый, он смотрел

на кроваво-красный запад широко распахнутыми глазами… Что видел он

там? Судьбу поколения, так хорошо предсказанную им в стихотворении

«Мы»? Может быть, именно в тот момент он особенно ясно понял это,

почувствовал, что «Мы» – это стихи о нѐм самом, о его товарищах, что

«ушли не долюбив, не докурив последней папиросы», в бой за мир и

счастье, в бой, который помешал им прожить большую жизнь и дойти до

потомков в бессмертных творениях, а не только в «пересказах устных да в

серой прозе наших дневников…».

Видно, и у меня в этот момент шевельнулось какое-нибудь тяжѐлое

предчувствие и горестно сжалось сердце, только я бросилась к Николаю, и

мы крепко обнялись. Это была наша последняя встреча…

* * *

52

Многих студенток 4-го курса отправили на работу по специальности.

Я попыталась было попасть на фронт, но из-за сильной близорукости меня

не пропустила медкомиссия. Тогда я получила назначение на работу и

уехала в Ташкент. Адреса Николая я не знала и, уезжая, оставила ему

открытку по адресу его друга, студента художественного института Н.

Шеберстова. В ответ я получила от Николая несколько писем из армии. Ни

одно из них не имело обратного адреса.

Это очень хорошие письма, душевные и трагичные, очень

характерные для Николая. В одном письме он писал:

«Ты желаешь мне мужества, если буду в бою. Спасибо. Хоть ты

знаешь, что я в этом деле не отличусь. Но что смогу – сделаю».

Человек скромный, даже застенчивый, лишѐнный малейшей рисовки

и показного, скорее гражданский, чем военный, Коля Майоров в то же

время был наделѐн большой внутренней силой, мужественной

убеждѐнностью, которые прорывались наружу, когда он читал свои стихи.

Мне рассказывали уже после войны, что Коле предлагали уехать в

Ярославское военное училище. Буквально в последнюю минуту отказался

он и от возможности отправиться на фронт с агитбригадой, куда его

устроили было.

Он выбрал бой, передовую. Он не мог иначе.

В марте 1942 года в ответ на моѐ письмо родные Николая написали

мне, что получено извещение о его гибели: «Убит 8 февраля 1942 г. И

похоронен в деревне Баранцево Смоленской области». Много лет я хотела

разыскать эту деревню, но только летом 1958 года попробовала это

осуществить.

Ни одной деревни Баранцево в Смоленской области не оказалось, нет

еѐ и в тех районах Смоленщины, которые отошли к Калужской области

после войны. Есть на Смоленщине, в 20 километрах к югу от Гжатска,

деревня Баранцево, состоящая всего из нескольких старых изб. Там мне

показали сровнявшуюся с землѐй могилу двух советских солдат, убитых в

конце зимы 1942 года. Но кто они – не известно. Вполне возможно, что

один из них и был Николай Майоров, политрук пулемѐтной роты 1106

стрелкового полка 331-й дивизии. В платѐжной ведомости этого полка за

февраль Майорову причиталось что-то получить, но подписи его нет… Он

53

ведь был убит 8 февраля. (Об этом я узнала в архиве Советской Армии в

Подольске летом 1958 года.)

Не удалось разыскать и однополчан Коли, которые могли бы сказать,

как он погиб и где похоронен.

Два года назад в газетах и по радио заговорили о подвиге Саши

Виноградова и его одиннадцати товарищей, погибших под Москвой, на 152-

м километре Минского шоссе в феврале 1942 года. А ведь Коля Майоров

воевал тоже в тех местах и примерно в то же время. Может, выход книги

Коли Майорова поможет разыскать его однополчан, выяснить подробности

его последних дней.

* * *

И ещѐ одна, пожалуй, наиболее важная задача: как найти пропавшие

стихи и поэмы Николая, как узнать, где он оставил свои вещи, уходя

добровольцем в армию 19 октября 1941 года.

В первый день войны к Коле из Иванова приезжал его младший брат,

Александр. Было ему тогда лет семнадцать. Он вспоминает, как вместе с

братом заходил к одному товарищу, у того лежал Колин чемодан с книгами,

и Николай просил брата увезти некоторые книги домой. Александр

предложил забрать всѐ, но Николай только рукой махнул: до барахла ли

теперь?

Были поиски, были догадки, но без результата… Но, видимо, не всѐ

ещѐ потеряно – не все ещѐ возможности проверены.

* * *

Коля Майоров обещал многое. Поэт яркого, самобытного таланта и

исключительной трудоспособности, он рос буквально на глазах. И не его

вина, что так мало удалось донести до людей. Но и это немногое не

забудется, как не забудутся и те, что в бои «ушли, не долюбив, не докурив

последней папиросы».

54

Владимир Жуков – Друг

Написать о Коле Майорове – значит поверить в то, что свершилось, и

навсегда проститься с ним. Может, потому до сих пор и не было о нѐм

печатного слова.

А я вижу, как, постепенно скрываясь в полумраке, затихает наш

школьный зал. Не знаю почему, но так делали всегда – выключали «лишний

свет», когда начинался литературный вечер. Может, чтоб меньше

стеснялись наши поэты. Страшно было выходить перед товарищами со

своими стихами. И это лучше, чем мы, понимала наша добрая учительница

русского языка Вера Михайловна Медведева, всю свою любовь и знания

отдавшая родной школе и нам. Это еѐ заботами и стараниями долгие годы в

33-й ивановской средней школе выходила лучшая в городе литературная

стенная газета, плодотворно работали литературно-творческий и

драматический кружки.

Не сразу воцарялась тишина, не вдруг кончалась «торговля»: никто из

школьных поэтов – учеников 7–10-х классов – не хотел выходить первым.

Чаще других вечер приходилось открывать Коле Майорову. Застенчивый,

по-хорошему степенный и угловатый, становился он в дверном проѐме из

класса в зал и, опустив глаза, глуховатым голосом объявлял название своего

нового стихотворения. Среди школьников, пробующих силы в поэтическом

слове, он пользовался всеобщим уважением: в его поэтическом хозяйстве

уже было свыше десятка тетрадей стихов. Тетради эти, с любовью

оформленные, в красочных обложках, целы до сих пор, а тогда они ходили

по рукам из класса в класс. Их читали и перечитывали. Обложки к ним

делал его одноклассник и друг Коля Шеберстов, нередко и сам

выступавший в качестве поэта и, насколько мне известно, по сей день,

будучи заметным художником-графиком, пишущий, но почему-то так и не

печатающий своих стихов.

Уже в ту пору стихи Николая Майорова были не похожи на всѐ то,

что читалось на вечерах, публиковалось в стенной газете. Ни в разговорах,

55

ни тем более в стихах – своих и чужих – он не переносил общих слов.

Строки его всегда отличало раздумье.

Природный ум, постоянная дружба с книгой заметно выделяли его

среди сверстников. На учебные дела, которые, кстати сказать, всегда шли

отличнейшим образом, на жизнь он смотрел по-взрослому серьѐзно. Это и

притягивало к нему многих, скрепляло крепкой и бескорыстной дружбой.

56

Писал он много и увлечѐнно. Но поэтом быть не собирался, считая,

что писателем может быть только человек по-настоящему талантливый,

такого ряда, к какому себя не причислял.

57

И когда настало время выбирать вуз, пошѐл на исторический

факультет. К истории он всегда относился с особым интересом и

уважением.

Будучи в Москве, он не порывал с родной школой. В стенной

«Литгазете» всѐ так же появлялись его , только уже не от руки написанные,

а три или четыре стиха в газетных вырезках из университетской

многотиражки, литотдел которой редактировал в ту пору «замечательный

парень Виктор Болховитинов».

Это «Часы», «В Михайловском», «Быль военная», написанные ещѐ до

поступления в университет, летом 1937 года.

Часы

Я не знаю, час который.