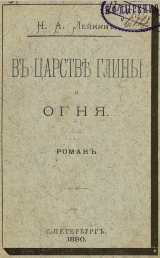

Текст книги "В царстве глины и огня"

Автор книги: Николай Лейкин

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)

XXVII

Часовъ въ пять дня Глѣбъ Кириловичъ проснулся и сидѣлъ у себя въ каморкѣ за кипящимъ самоваромъ. Столъ былъ покрытъ новой красной бумажной скатертью, только-что купленной; на блюдечкѣ былъ нарѣзанъ въ видѣ двухъ кружочковъ лимонъ, стояла фунтовая баночка съ вареньемъ и помѣщались два прибора – стаканъ и расписная чашка. Глѣбъ Кириловичъ ждалъ Дуньку для написанія письма къ ея матери. За Дунькой онъ уже послалъ мальчишку-погонщика. Глѣбъ Кириловычъ смотрѣлъ на самоваръ, смотрѣлъ на посуду и чувствовалъ самодовольство. «Все это мое, все это собственное, на свой истинникъ купленное», думалъ, онъ. Чай онъ еще не принимался пить. Сидѣлъ онъ безъ пиджака, въ одной жилеткѣ поверхъ ситцевой рубахи и въ опоркахъ на босу ногу. Вскорѣ пришла Дунька. Она была прямо отъ станка, босикомъ, въ линючемъ платьѣ, въ пестрядинномъ передникѣ и съ засученными по локоть рукавами.

– Милости прошу къ нашему шалашу! здравствуйте, Дунечка! воскликнулъ Глѣбъ Кириловичъ, поднимаясь со стула и приготовляясь обнять Дуньку, но она увернулась.

– Погодите, дайте прежде передникъ-то снять, сказала она, – Да и что за здоровканье по десяти разъ на дню! Давеча вѣдь видѣлись.

– Давеча при постороннихъ личностяхъ, а теперь я хотѣлъ поцѣлуйчикъ вонзить.

– Ну, вотъ… Охота тоже… Вся я грязная, въ глинѣ. Даже и руки-то вымыла кой-какъ, наскоро.

Она посмотрѣла на руки и прибавила:

– Ужасти какъ трескаются! Теперь дожди пошли, глина стала мокрая, скользкая – ну. просто наказаніе. Нѣтъ-ли у васъ постнаго масла, чтобъ смазать чуточку?

– Деревянное масло есть, вотъ что лампадку теплю.

– Ну, давайте хоть деревяннаго. Смажешь, да потомъ на сухо вытрешь, такъ какъ будто и легче. А то, вѣрите, словно и не свои руки, деревенѣютъ какъ-то. Такія шаршавыя, что ничего ими не чувствуешь. Вы вѣдь вотъ не знаете нашей глиняной работы, на обжигальной-то печи стоявши.

– Ну, и у насъ тоже хорошо! У васъ глина, а у насъ огонь. Одно другаго стоитъ. У меня вонъ всѣ руки пережжены. Болячка на болячкѣ.

Дунька взяла съ подоконника бутылочку съ деревяннымъ масломъ, налила себѣ немного масла на ладонь, смазала руки, отерла ихъ потомъ о голову и насухо вытерла о передникъ.

– Ну, вотъ теперь здравствуйте, сказала она.

– Здравствуй, Фаншета! Я, Дунечка, недавно читалъ одну книжку, такъ тамъ влюбленные другъ въ друга Пьеръ и Фаншета. Онъ писецъ у нотаріуса, а она швея. Точь въ точь, какъ мы съ вами, проговорилъ Глѣбъ Кириловичъ, притягивая къ себѣ Дуньку и цѣлуя ее.

– Выдумаете тоже глупости! отвѣчала Дунька, слегка отбиваясь отъ Глѣба Кириловича. – Да оставьте-же! Ну, чего вы!

– Пьеръ также цѣловалъ Фаншету, когда она приходила къ нему въ мансарду, цѣловалъ и сажалъ ее къ себѣ на колѣни.

– Тише вы! За стѣной-то вѣдь прикащица слышитъ.

– Никого нѣтъ дома. Прикащица съ ребятишками въ лѣсъ за грибами ушла, прикащикъ по заводу шляется, а работница въ лавочку на деревню побѣжала. Мы, Дунечка, теперь одни въ мансардѣ.

– Въ какой-такой мансардѣ?

– А это по ихнему чердакъ. Вѣдь тамъ въ книжкѣ на заграничный манеръ жизнь описана. Живутъ они въ предмѣстьи Парижа. Вотъ ужъ въ какомъ предмѣстіи я забылъ.

– Богъ знаетъ, что вы говорите! Совсѣмъ полоумный!

– Это я, Дунечка, съ радости, что вы ко мнѣ въ гости пришли. Ну-съ, садитесь на мое мѣсто за хозяйку и разливайте чай. Пожалуйте къ самовару, а я супротивъ васъ.

Глѣбъ Кириловичъ взялъ Дуньку за плечи и посадилъ ее къ самовару, а самъ сѣлъ противъ нея. Минуту погодя. онъ однако придвинулъ свой стулъ рядомъ къ ея стулу и опять обнялъ ее. Она опять стала слегка отбиваться, но онъ говорилъ:

– Теперь ужъ ау! Теперь ужъ невѣста моя. Нечего отворачиваться.

– Да тише вы! Вѣдь кипяткомъ ошпарю.

– Отъ такой душки намъ и кипятокъ не боленъ. Ну, шпарьте, шпарьте. Даже еще пріятно будетъ.

– Да ну васъ…. Что я живодерка. что-ли!

Дунька налила чаемъ стаканъ и чашку и они принялись пить.

– Кушайте съ лимономъ, кушайте съ вареньемъ. Малиннаго варенья нарочно для васъ, Дунечка, купилъ, потому вы сами ягода-малина, шутилъ Глѣбъ Кириловичъ.

– Наскажете тоже! И съ чего вы это сегодня такой!.. Иной разъ только ноете и веселаго слова изъ васъ коломъ не вышибешь, а сегодня вдругъ такимъ козыремъ…

– На душѣ, Дунечка, пріятно. Вотъ смотрю я на этотъ самоваръ – нашъ самоваръ, собственный, смотрю на чашку и стаканъ – наши. Всякая хозяйственность наша. Теперь у насъ хозяйственности много. Знаете, сколько у насъ чашекъ и стакановъ?

– Да мнѣ-то что за дѣло! улыбнулась Дунька.

– Какъ что за дѣло! Что мое – то ваше. Не было-бы у меня Дунечки – и не собиралъ-бы я ничего этого. У насъ, Дунечка, теперь столько стакановъ и чашекъ, что ежели-бы, къ примѣру, мы сами да пять человѣкъ гостей пришло, то и то не побѣжали-бы въ люди побираться посудой, а изъ своей-бы собственной напоили.

– Наливать вамъ еще-то чаю?

– Пожалуйте. Изъ вашихъ собственныхъ ручекъ буду много пить.

– Когда-жъ письмо-то матери будемъ писать? Только сидимъ да зря бобы разводимъ. Вѣдь мнѣ на работу надо.

– А вотъ сейчасъ. За этимъ дѣло не станетъ. Стаканчикъ въ сторону, бумажку положимъ, чернилицу поставимъ – и начнемъ писать, чаекъ прихлебывая. А что до работы, Дунечка, то я вамъ скажу, что на работу теперь вы не наваливайтесь такъ. ужъ очень-то. Съ какой стати? Про васъ и у меня хватитъ.

– Выдумывайте выдумки-то! Одному Леонтію ни за что, ни про что еще девять съ полтиной выложить надо.

При словѣ «Леонтій» Глѣба Кириловича нѣсколько покоробило, но онъ совладалъ съ собой и пробормоталъ:

– Отработаемъ. Я вонъ рыбакамъ триста штукъ глиняныхъ гирекъ на грузъ къ сѣтямъ на три рубля обжечь взялся.

Онъ положилъ бумагу на столъ, поставилъ чернильницу, обмакнулъ перо и спросилъ Дуньку.

– Ну, что-же писать вашей мамашѣ?

– Да вамъ лучше знать, отвѣчала она. – Вы грамотѣй. Пишите, что выхожу замужъ, прошу родительскаго благословенія, зову на свадьбу и посылаю три рубля денегъ на дорогу.

– Надо будетъ, Дунечка, пригласить вашу мамашу погостить передъ свадьбой.

– Ну, вотъ! Что-жъ она тутъ безъ дѣла-то будетъ мотаться!

– Зачѣмъ безъ дѣла? Мы ее можемъ при заводѣ въ обрѣзку пристроить. Два другривенныхъ въ день въ лучшемъ видѣ выработаеть.

– Ну, пишите. А только вѣдь она за все про все жрать меня будетъ. Она язва. Она какъ начнетъ точить, такъ безъ удержу.

– За что-же васъ точить, ежели вы соблюдать себя будете?

– Она найдетъ за что.

– Какъ вашу мамашу-то звать?

– Федосья Ивановна.

Глѣбъ Кириловичъ началъ писать письмо. Написавъ его, онъ прочелъ его Дунькѣ. Въ письмѣ стояло слѣдующее:

«Любезной маменькѣ Федосьѣ Ивановнѣ отъ дочери вашей Авдотьи Силантьевны поклонъ земный, цѣлую ваши ручки и прошу родительскаго благословенія на вѣки нерушимаго. И увѣдомляю васъ, маменька, что я живу на заводѣ здорова и благополучна и работаю не покладывая рукъ и очень стараюсь. А также, маменька. съ душевнымъ трепетомъ дѣлаю вамъ извѣстнымъ, что я здѣсь-же на заводѣ нашла себѣ жениха, который на мнѣ настоящимъ законнымъ манеромъ повѣнчаться хочетъ. Этотъ женихъ здѣшній обжигало, молодой человѣкъ, Глѣбъ Кириловичъ Четыркинъ, а такъ какъ я изъ вашей родительской воли выдти не желаю, то и прошу у васъ на мой законный бракъ вашего родительскаго благословенія на вѣки нерушимаго. И оный Глѣбъ Кирилычъ также земно вамъ кланяется и проситъ благословеніе сочетаться со мною узами закона. И онъ, любезная маменька, хорошій человѣкъ, непьющій и будетъ васъ уважать и почитать, какъ родную мать, ибо онъ самъ сирота и окромя дяди въ деревнѣ, не имѣетъ ни отца, ни матери, а только онъ теперь уже приписавшись въ мѣщане и потому мѣщанинъ. И ежели вы, любезная маменька, на мое благополучіе жить съ нимъ въ законѣ согласны, то прошу васъ пріѣхать ко мнѣ на свадьбу и погостить, а также посылаю три рубля на дорогу. А что вы на мѣстѣ, то отъ мѣста можете отказаться и работать со мной на заводѣ въ обрѣзкѣ, а когда обрѣзки не будетъ, то жить при насъ въ почтеніи до новаго мѣста, а тамъ что Богъ укажетъ. А свадьба наша будетъ, любезная маменька, какъ только вы пріѣдете или, ежели не пріѣдете, то пришлете родительское благословеніе. И пріѣзжайте скорѣе. А женихъ мой Глѣбъ Кириловичъ получаетъ на заводѣ пятьдесятъ рублей въ мѣсяцъ и хозяинъ имъ доволенъ и обжигать кирпичъ онъ будетъ до Масляной недѣли, а то и дольше, такъ какъ заводъ большой и порядовщики много кирпича-сырца наработали. И онъ, маменька, все приданое сдѣлалъ мнѣ на свои деньги, пальто драповое мнѣ купилъ и подвѣнечное платье закажетъ. А годы его такіе, что онъ уже солдатскій жребій вынималъ и въ солдаты не попалъ, стало быть, отъ солдатчины освобожденъ. И еще разъ мы оба шлемъ вамъ, милая маменька, низкій поклонъ и земно кланяемся. А за симъ письмомъ цѣлую ваши ручки и остаюсь любящая васъ дочь Авдотья».

– Ну, что: хорошо? спросилъ Дуньку Глѣбъ Кириловичъ.

– Да конечно-же хорошо. Вѣдь ужъ вы грамотѣй извѣстный, отвѣчала та.

– Ну, вотъ завтра и пошлемъ это письмо. Положимъ деньги и пошлемъ.

– Денегъ-то при мнѣ нѣтъ. Надо въ казарму въ сундукъ бѣжать.

– Не безпокойтесь, Дунечка, деньги мы отъ себя положимъ и будетъ это вашей мамашѣ отъ меня на манеръ какъ-бы угощенія.

– Да зачѣмъ-же? Вѣдь деньги у меня есть.

– Нѣтъ, нѣтъ. Пусть отъ меня будетъ, настоялъ Глѣбъ Кириловичъ и принялся со словъ Дуньки писать на конвертѣ адресъ ея матери.

Послѣ писанія письма Дунька и Глѣбъ Кириловичъ посидѣли еще съ четверть часа около самовара и отправились на работу. Глѣбъ Кириловичъ уговаривалъ. Дуньку, чтобъ она пошабашила уже на сегодня съ работой и отдохнула, но она не согласилась, сказавъ, что на свадьбу много денегъ понадобится, а потому на работу надо «навалиться, а не безъ дѣла слоновъ водить». Глѣбъ Кириловичъ проводилъ ее къ ея станку, простился съ ней и отправился къ печнымъ камерамъ смѣнять своего товарища, старика Архипа Тихонова.

XXVIII

Глѣбъ Кириловичъ и Дунька рѣшили, что слѣдуемые Леонтію по уговору девять рублей съ полтиной они отдадутъ въ субботу вечеромъ, послѣ разсчета въ конторѣ. Настала суббота. Разсчитывать рабочихъ начали въ пять часовъ вечера. Такъ какъ эта суббота приходилась послѣдней передъ Успеньевымъ днемъ, то производился и окончательный разсчетъ тѣмъ рабочимъ, которые порядились работать только до Успенья, а не до Александрова дня. Такихъ рабочихъ было до двадцати пяти человѣкъ. Эти рабочіе были по большей части крестьяне Новоладожскаго уѣзда и спѣшили къ себѣ домой въ деревню на осеннія полевыя работы – косить овесъ, жать рожь и копать картофель. Они и на заводъ пришли послѣ весеннихъ работъ въ деревнѣ, къ Троицыну дню. Днемъ Глѣбъ Киридовичъ не работалъ, ему предстояла ночная смѣна, въ пять часовъ онъ явился къ конторѣ, дабы вручить Леонтію деньги.

Контора помѣщалась въ маленькомъ одно-этажномъ домишкѣ, выходящемъ фасадомъ на дорогу, на берегъ рѣки. Домишко этотъ состоялъ изъ двухъ комнатъ и прихожей. Въ первой комнатѣ находилась контора; въ ней стоялъ у окна большой столъ, покрытый клеенкой, а на столѣ лежали заводскія книги, копіи разсчетныхъ книжекъ рабочихъ, счеты съ большими костяжками и стоялъ подносъ съ чернильницей, песочницей и перьями. По стѣнѣ помѣщался большой сундукъ, окованный желѣзомъ, но денегъ въ немъ не держали – прикащикъ боялся покражи, и, получивъ деньги отъ хозяина для разсчета съ рабочими, таскалъ ихъ при себѣ въ бумажникѣ. Вмѣсто денегъ въ сундукѣ хранились паспорты рабочихъ и лежало съ полпуда чаю, развѣшеннаго по четверткамъ и восьмушкамъ, сахаръ въ фунтовыхъ тюрикахъ и кофе. Этотъ чай, сахаръ и кофе прикащикъ съ особеннымъ рвеніемъ всучивалъ рабочимъ при разсчетѣ вмѣсто денегъ. Обыкновенно дѣлалось такъ, что которому рабочему приходилось четыре съ полтиной или пять рублей семьдесятъ пять копѣекъ, то копѣйки прикащикъ уже не додавалъ, а за полтинникъ вручалъ четвертку чаю или полфунта кофею и фунтъ сахару. Двугривенные оплачивалъ фунтомъ сахару, четвертаки восьмушкой чая, и такъ далѣе. Часто бывало такъ, что ежели рабочій просилъ денегъ не въ разсчетное время, то прикащикъ всучивалъ ему чаю, сахару и кофе на относительно большую сумму рублей на шесть, на семь. Рабочій получалъ ихъ и тотчасъ-же тащилъ на деревню въ мелочную лавочку, гдѣ и продавалъ со скидкой. Чаемъ, сахаромъ и кофе можно было получить разсчетъ во всякое время. Этимъ пользовались гуляки и тотчасъ-же, продавъ чай въ лавочку, пропивали въ трактирѣ вырученныя за него деньги. Чай, сахаръ и кофе доставлялись прикащику хозяиномъ, и прикащикъ, разсовывавшій рабочимъ эти продукты, получалъ отъ хозяина въ свою пользу скидку. Кромѣ стола и сундука, въ конторѣ стояло нѣсколько стульевъ, висѣлъ на стѣнѣ въ рамкѣ купеческій билетъ хозяина, свидѣтельство прикащика, да въ углу на полкѣ помѣщался образъ и передъ нимъ теплилась лампада. Вторая комната вмѣщала въ себѣ клеенчатый диванъ съ валиками, подушкой и байковымъ одѣяломъ, простой некрашенный столъ и кресло. Здѣсь ночевалъ хозяинъ, когда изрѣдка пріѣзжалъ на ночь на заводъ. Надъ окнами домика съ улицы висѣла вывѣска: «Кирпичный заводъ купца Поеремина».

У конторы на улицѣ толпились рабочіе, но среди нихъ не было еще Леонтія, хотя его товарищъ – солдатъ Мухоморъ былъ тутъ и балагурилъ съ Матрешкой, которая тоже пришла за разсчетомъ. Окно въ конторѣ было отворено и въ него можно было видѣть прикащика Николая Михайлова, сидѣвшаго у стола, звякавшаго на счетахъ, записывавшаго въ заводскія книги и въ разсчетныя книжки рабочихъ уплату, наконецъ выдававшаго деньги съ прибавленіемъ чая, сахара или кофе. Рабочіе входили по одному и останавливались у стола. Безъ спора не происходило почти ни одного разсчета. Изъ окна то и дѣло слышались возгласы въ родѣ слѣдующихъ:

– Да побойся ты, Николай Михайлычъ, Бога-то! Или Бога забылъ?

– Нѣтъ, я его помню чудесно, а вотъ ты забылъ и не боишься, коли за поломанный кирпичъ хочешь деньги получить, отвѣчалъ прикащикъ. – Нѣшто поломанный и растрескавшійся кирпичъ можно обжигать? Съ какой стати намъ половьемъ-то заводъ полонить!

– Да вѣдь мы на поломку и такъ триста штукъ съ тысячи скидываемъ. Вѣдь тысяча-то у насъ въ тринадцать сотъ. Вѣдь ты тысячу-то триста за тысячу отъ насъ принимаешь, пробуетъ доказывать рабочій.

– То само собой, то на половье послѣ обжога идетъ, когда кирпичъ въ печи полопается; а ты уронилъ полки съ сырцомъ, поломалъ кирпичъ-сырецъ и хочешь, чтобъ я его принималъ въ счетъ за цѣльный. Нѣтъ, братъ, не модель. Надо и хозяина поберечь. Онъ васъ поитъ, кормитъ.

– Да много-ли его поломалось-то? И всего-то въ въ восьми тысячахъ штукъ двѣсти, а вѣдь я тебѣ за восемь тысячъ десять тысячъ четыреста выставляю.

– Врешь, врешь! Штукъ триста пятьдесятъ негоднаго. Тамъ еще потрескавшійся есть. Ну, я за триста штукъ и вычитаю. Проходи, проходи съ Богомъ! Бери деньги и уходи. Нечего зубы-то мнѣ заговаривать. Мы не таковскіе. Понимаемъ.

– Николай Михайлычъ! Да вѣдь ломъ не отъ меня. На полки кирпичъ былъ положенъ цѣльный, а у васъ полки старыя и подгнили, ну и подломились, доказывалъ рабочій. – Стало быть, вина хозяйская, а не наша.

– Не клади на подгнившія полки, выбирай крѣпкія, стоялъ на своемъ прикащикъ.

– Триста штукъ… Неужто ты, Николай Михайлычъ, изъ такихъ пустяковъ душу свою марать будешь?

– А тебѣ триста кирпичей пустяки, такъ изъ-за чего ты споришь?

– Мнѣ разсчетъ, я человѣкъ бѣлый, мнѣ за триста кирпичей почти два двугривенныхъ получить слѣдуетъ, а для хозяина это все равно что плюнуть.

– Наплюешься, братъ, двугривенными-то до карманной чахотки. Вишь, какой богачъ выискался! Ну, проваливай! Некогда мнѣ съ тобой разговаривать! Слѣдующій! Вавило Спиридоновъ! вызывалъ прикащикъ въ окно другаго рабочаго.

Первый рабочій, получившій разсчетъ, выходилъ изъ конторы и ругался. Онъ долго еще держалъ на ладони полученныя отъ прикащика деньги и перебиралъ ихъ, заглядывалъ въ свою разсчетную книжку и, ничего не разобравъ въ ней, плевалъ въ сторону.

Почти всѣ рабочіе уходили изъ конторы недовольные.

Вотъ получившаго разсчетъ рыжаго рабочаго съ красными воспаленными и гноящимися глазами окружаютъ другіе рабочіе.

– Не додалъ? спрашиваютъ они его.

– По книжкѣ все додалъ, а за прописку паспорта вычелъ три гривенника. Суди самъ, парень, какая здѣсь прописка въ деревнѣ! Въ городѣ это точно, что съ нашего брата за прописку гривенникъ берутъ, а вѣдь здѣсь уѣздъ.

– Да можетъ статься, онъ съ тебя за разсчетныя книжки вычелъ? говоритъ черный маленькій мужиченко съ бородой клиномъ.

– Нѣтъ, за книжки онъ съ меня сорокъ копѣекъ передъ Петровымъ днемъ въ первый разсчетъ вычелъ. «Удерживаю, говоритъ, за двѣ разсчетныя книжки».

– Да и разсчетная-то книжка всего по гривеннику. У нихъ на затылкѣ и цѣна стоитъ. Стала быть, за двѣ книжки двугривенный слѣдуетъ, вмѣшивается въ разговоръ солдатъ Мухоморъ. – Гдѣ у тебя разсчетная книжка? Вотъ на затылкѣ у ней десять копѣекъ обозначено, указалъ онъ. – Видишь цифирь десять?

– Да я не грамотный. А только какъ передъ Истиннымъ, около Петрова дня съ меня за книжки сорокъ копѣекъ взялъ, стоитъ на своемъ рыжій мужикъ. – А сегодня вдругъ за прописку паспорта три гривенника.

– Вѣрно, вѣрно. Это себѣ сбираютъ, поддакиваетъ босой сѣдой мужикъ. – Когда по веснѣ заводъ открываютъ, такъ молебенъ бываетъ – вотъ они и сбираютъ. Я въ прошломъ лѣтѣ у нѣмца на заводѣ работалъ, такъ тамъ даже полтину серебра… Мужикъ-ли, баба-ли, дѣвка-ли – со всѣхъ по полтинѣ на молебенъ.

– Зачѣмъ-же онъ мнѣ говоритъ, что за прописку, паспорта? допытывается рыжій рабочій.

– А это такъ. Однимъ они говорятъ за прописку другимъ за молебенъ. Вонъ онъ, когда Марью кривую отпущалъ и разсчетъ ей выдавалъ, такъ говоритъ: «давай, говоритъ, на старосту три гривенника». Три гривенника и взялъ.

– Просто, братцы, я думаю, это прикащикъ себѣ… тихо замѣтилъ черный мужиченко. – Вишь вѣдь, брюхо-то онъ наѣлъ! Лопнуть хочетъ. Жена въ шелкахъ щеголяетъ.

– Нѣтъ, нѣтъ… Отъ хозяина положеніе, чтобы вычитать. Они за это три ведра вина намъ ставили. У Колубаева на заводѣ тоже по четвертаку съ носа берутъ, разсказываетъ кто-то. – Тамъ по четвертаку на молебенъ, по четвертаку на угощеніе и по двугривенному за прописку.

– За три ведра вина, да со всего завода по три гривенника съ каждаго носа! Ловко! вырывается восклицаніе у Мухомора. – Три-то ведра и съ закуской восемнадцать рублей стоили, а ежели взять триста-четыреста рабочихъ, да по три гривенника…. Ахъ, грабители!

– Тише!.. Прикащикъ слышитъ. Окно-то вѣдь отворено, останавливаютъ его.

– А мнѣ плевать ему въ бороду, Что такое прикащикъ? Такой-же мужикъ, какъ и я.

Изъ конторы черезъ окно раздается визгливый голосъ. Голоситъ баба.

XXIX

Разсчетъ рабочихъ въ заводской конторѣ продолжался. Почти всѣ разсчитанные рабочіе выходили недовольные. Вотъ выскочила на дорогу голосившая въ конторѣ баба. Въ рукахъ она держала паспортъ, разсчетную книжку, пакетикъ съ чаемъ и трехрублевую бумажку.

– Братцы! Заводскіе! Да что-жъ это такое, помилуйте! Вѣдь онъ, подлецъ, съ меня семъ шкуръ содралъ! вопила она передъ рабочими. – На Троицынъ день за разсчетныя книжки тридцать копѣекъ вычелъ и вдругъ на Успеньевъ день опять вычитаетъ! За прописку паспорта двугривенный урвалъ, четвертку чаю вмѣсто денегъ всучилъ и за какое-то стекло въ казармѣ сорокъ копѣекъ ужилилъ. «Ты, говоритъ, пьяная стекло въ казармѣ разбила». Стекло въ казармѣ на Перваго Спаса Матрешка башкой разбила, когда онѣ съ Дунькой, какъ стоялые жеребцы, возились.

– Я? Я разбила? Ахъ, ты мерзкая тварь! Да, какъ у тебя, у твари, языкъ-то не отсохнетъ говорить такія слова! взвизгнула Матрешка, подлетая къ бабѣ. – Не тебя-ли, пьяницу, мы тогда спать укладывали на койку? Вѣдь ты, какъ свинья нечесанная, ввалилась въ казарму и повалилась на порогѣ. Мы съ Дунькой потащили тебя укладывать, стащили съ тебя сапоги, а ты начала швыряться да со всего размаха сапогомъ въ стекло.

– Врешь, врешь, безстыжіе твои глаза! Сама я дѣйствительно на Первое Спаса была выпивши, а мнѣ Ульяна сказывала, что ты башкой стекло высадила, съ Дунькой возившись.

– Гдѣ Ульяна? Подавай сюда Ульяну. Пусть она мнѣ это въ лицо скажетъ, такъ я ей въ глаза наплюю. Пойдемъ къ ней.

– И пойдемъ, въ лучшемъ видѣ пойдемъ, а я это такъ не оставлю, чтобы мнѣ за чужое безобразіе, сорокъ копѣекъ платить. У меня деньги-то кровныя, трудовыя, а не отъ Мухомора выклянченныя, попрекнула баба Матрешку.

– Ну, ты говорить говори, да не заговаривайся, а то вѣдь я по свойски! возвысилъ голосъ находившійся тутъ-же солдатъ Мухоморъ и, сдѣлавъ угрожающее движеніе, молодцовато обдернулъ на себѣ подолъ рубахи.

– Да что мнѣ заговариваться-то! Всѣ знаютъ про, ея уксусное поведеніе. А я уксуснымъ поведеніемъ не занимаюсь, я мужнина жена и по паспорту мужнина жена. На вотъ, посмотри на паспортъ-то. У меня мужъ въ Питерѣ въ извозѣ ѣздитъ. Я не уксусница.

– Молчи, хайло проклятое! крикнула ей Матрешка. – Не тебѣ чужую кислоту разбирать! Сама-то на себя прежде посмотри, какая ты! А что ты мужнина жена, такъ это не причина. Всякія тоже и мужнины жены бываютъ. Да-съ… Ты прежде всего вспомни, кто въ прошлое воскресенье въ олешникѣ съ Немподистомъ земляникомъ сороковку сокрушалъ?

Шумъ дѣлался все сильнѣе и сильнѣе. Матрешка и баба голосили на всю дорогу, изрыгая' другъ на друга ругательства. Прикащикъ выглянулъ изъ окна и крикнулъ:

– Вонъ отсюда! Ступайте на зады, да тамъ и кричите сколько влѣзетъ.

– Вонъ! Нѣтъ, братъ, не уйду, не унималась баба. – Обсчиталъ на цѣлый рубль серебра, да и гонишь? Братцы! Заводскіе! Будьте свидѣтелями, чтобы я могла на него къ мировому… Три гривенника за книжки, сорокъ копѣекъ за стекло, двугривенный за прописку…

– Или мнѣ за урядникомъ посылать, чтобы онъ тебя унялъ, разбойницу! заоралъ, высунувшись изъ окна, прикащикъ.

– За урядникомъ? Посылай за урядникомъ. Въ лучшемъ видѣ мнѣ самой урядникъ нуженъ, чтобы разсказать всѣ твои шильничества. Я сейчасъ протоколъ и составлю.

– Ребята! Прогоните ее! Чего она тутъ безобразничаетъ!.. отдалъ рабочимъ приказъ прикащикъ.

– Уймись, неугомонная! заговорили нѣсколько рабочихъ, подходя къ бабѣ, и отвели ее отъ окна конторы.

Баба направилась по берегу по направленію къ деревнѣ, но не унималась. Еще издали былъ слышенъ ея визгливый голосъ, изрыгающій ругательства и Матрешкѣ, и прикащику.

– На деревнѣ въ трактирѣ утѣшится, кивали ей вслѣдъ рабочіе.

Матрешка, оставшаяся у конторы вмѣстѣ съ Мухоморомъ и задѣтая бабой за живое, тоже не могла угомониться.

– Вишь что выдумала, пьяная рожа! Будто я башкой стекло разбила, возившись съ Дунькой, говорила она. – Точно что въ Спасовъ день, вечеромъ стояли мы съ Дунькой у окна и точили лясы съ Леонтіемъ, а никакой возни не было. Леонтій стоялъ подъ окошкомъ и звалъ Дуньку гулять въ трактиръ. Дунька хотѣла лѣзть въ окошко, чтобъ спрыгнуть ему на руки, а я ее удерживала. И никакой возни не было. Потомъ вдругъ является вотъ эта самая пьяная Варвара… Является, голоситъ пѣсни и упала на порогѣ. Ну, тутъ мы ее подняли и уложили на койку, а она сапогомъ какъ шваркнетъ въ стекло, да и разбила. Ни я, ни Дунька ни душой, ни тѣломъ не виноваты. Дунька вышла къ Леонтію черезъ двери и самымъ тихимъ манеромъ отправились они въ трактиръ.

Глѣбъ Кириловичъ, бывшій тутъ-же, около конторы, и слышавшій эти слова Матрешки, вздрогнулъ. Его словно что укололо въ сердце и бросило въ жаръ. Онъ въ волненіи заходилъ около конторы. Дѣло въ томъ, что все разсказываемое Матрешкой относительно Дуньки и Леонтія было въ вечеръ Перваго Спаса, то-есть 1-го августа, а Первый Спасъ, приходился уже послѣ того памятнаго для него дня, когда онъ имѣлъ свиданіе съ Дунькой въ олешникѣ, и гдѣ во время сдѣланнаго ей угощенія предложилъ ей «наплевать на Леонтія и выдти за него, Глѣба Кириловича, замужъ», и она согласилась на это, дала ему слово.

«Въ вечеръ Перваго Спаса Дунька была съ Леонтьемъ въ трактирѣ. Отправилась съ нимъ въ трактиръ уже въ то время, когда въ казармѣ всѣ ложились спать, разсуждалъ онъ. Неужто-же она даже послѣ сейчасъ даннаго слова наплевать на Леонтія надувала меня? Господи Боже мой, да что-жъ это такое! Можетъ быть, и теперь надуваетъ»? задавалъ онъ себѣ вопросъ, припоминалъ всѣ слова Дуньки, всѣ ея поступки за послѣднее время, всѣ ея ласки и не находилъ себѣ отвѣта. «Что-же это будетъ, ежели всѣ ея слова пустяки, что она забыла Леонтія и полюбила меня»!

И Глѣбъ Кириловичъ мучился сомнѣніемъ. Онъ хотѣлъ тотчасъ-же подойти къ Матрешкѣ и подробнѣе разспросить ее о сейчасъ разсказанномъ ею про Дуньку въ вечеръ Перваго Спаса, но посовѣстился Мухомора. Мухоморъ не отходилъ отъ Матрешки и точилъ съ ней лясы.

Промелькнуло у Глѣба Кириловича въ головѣ бѣжать сейчасъ Дунькѣ и просить ее вывести его изъ сомнѣнія, но и это онъ оставилъ, успокаивая себя тѣмъ, что, можетъ быть, Матрешка вретъ, разсказывая про Дуньку небылицы, просто сочиняетъ, чтобы выгородить себя и доказать, что она разбила стекло въ казармѣ.

Онъ на минуту не успокоился, но тутъ къ конторѣ подошелъ Леонтій. Глѣбъ Кириловичъ взглянулъ на Леонтія и ненависть, страшная ненависть разлилась въ немъ къ Леонтію. Глѣбъ Кириловичъ готовъ былъ броситься на Леонтія и задушить его но удержалъ себя. У него тряслись руки и ноги судорожно искривились губы.

– За разсчетомъ пришелъ? спросилъ Леонтія Мухоморъ.

– Да, братъ, за разсчетомъ. Прощай, здѣшнія палестины! Денежки получу, краличекъ писаныхъ пивкомъ попою и фю-ю-ю по машинѣ въ деревню! свистнулъ онъ, подмигивая Матрешкѣ и хлопая ее ладонью по плечу.

– Смотрите-же, полтину вѣдь обѣщали на пивѣ пропоить, замѣтила ему Матрешка.

– Рубль пропою, отвѣчалъ онъ и опять залихватски свистнулъ. – Мнѣ нонѣ деньги-то съ неба сыплятся, прибавилъ онъ, но тутъ замѣтилъ Глѣба Кириловича, умолкъ и издалека поклонился ему.

Черезъ нѣсколько времени онъ подошелъ къ Глѣбу Кириловичу и тихо спросилъ:

– Сейчасъ уговорныя деньги отдашь? Я за разсчетомъ пришелъ.

– Пришелъ, да не разсчитался, заикаясь отъ гнѣва, произнесъ Глѣбъ Кириловичъ. – А ты прежде получи отъ прикащика паспортъ въ руки, а потомъ и деньги отъ меня возьмешь…

– Что-жъ, за этимъ дѣло не станетъ, отвѣчалъ Леонтій и направился въ контору, замѣтивъ, что оттуда уже вышелъ какой-то рабочій.

Въ конторѣ Леонтій, какъ и другіе, о чемъ-то заспорилъ съ прикащикомъ и черезъ нѣсколько времени вышелъ оттуда на дорогу, держа въ рукѣ паспортъ и двѣ рублевыя бумажки.

– Кофею вдругъ вздумалъ мнѣ два фунта навязывать прикащикъ. Нѣшто мы бабьимъ напиткомъ пользуемся? проговорилъ онъ. – И такъ ужъ отъ разныхъ поборовъ при разсчетѣ не оберешься, а тутъ вдругъ бери его кофей. Да и кофей-то если-бы былъ настоящій, такъ можно было-бы невѣсткѣ въ деревню гостинцемъ свезти, а то кофей изъ сушенаго гороху.

Проговоривъ это, Леонтій подошелъ къ Глѣбу Кириловичу и ткнулъ въ его сторону паспортомъ.

– На, вотъ, господинъ обжигало, любуйся… Паспортъ въ рукахъ, сказалъ онъ.

То блѣднѣя, то краснѣя отъ волненія, Глѣбъ Кириловичъ вынулъ изъ кармана девять рублей бумажками и пятьдесятъ копѣекъ мелочью и сунулъ ихъ Леонтью, прибавивъ:

– Только завтра-же поѣзжай въ деревню.

– Дай отгулять праздникъ-то. Въ понедѣльникъ уѣду. Ничего не откушу у твоего сокровища; все при немъ останется.

Глѣбъ Кириловичъ хотѣлъ что-то сказать, но только пошевелилъ сухими воспаленными отъ волненія губами, затѣмъ быстро повернулся спиной къ Леонтью и зашагалъ отъ конторы. Сзади себя онъ слышалъ звонкій смѣхъ Леонтья. Хохоталъ также Мухоморъ, хихикала и Матрешка, какъ еще показалось. Онъ стиснулъ зубы и сжалъ кулаки, но не оборачивался. На его глазахъ показались слезы, давно уже подступавшія къ горлу.