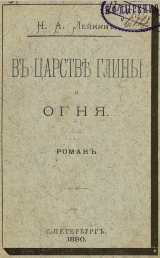

Текст книги "В царстве глины и огня"

Автор книги: Николай Лейкин

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)

X

Только черезъ часъ вылѣзла Ульяна изъ-подъ дровъ, когда привозившіе подъ шатеръ дрова рабочіе сообщили, что Панфила поймали, связали и заперли въ чуланъ, но, и вылѣзши изъ-подъ дровъ, она еще боялась уходить отъ Глѣба Кириловича.

– Позволь мнѣ, голубчикъ, еще посидѣть здѣсь у тебя и похорониться, а то я боюсь, какъ-бы онъ опять не вырвался, да не сталъ меня искать, упрашивала она Глѣба Кириловича. – Вѣдь онъ пьяный-то сильный-пресильный, и никакія веревки, никакіе запоры ему ни почемъ.

– Въ мучной чуланъ, слышишь, заперли. Мучной чуланъ крѣпкій и запоры у него надежные, успокаивалъ ее Глѣбъ Кириловичъ,

– Все-таки я посижу у тебя чуточку. Пусть онъ тамъ утишится и заснетъ. Вѣдь ужъ онъ пьяный заснетъ, такъ тогда его хоть полѣномъ по брюху колоти, такъ не разбудишь. Лиха бѣда только заснуть-бы ему.

– Ну, сиди, коли такъ.

Ульяна присѣла на обрубокъ дерева и заговорила:

– Вотъ гдѣ-бы работать, а тутъ сиди да жди. Смучилъ онъ меня, подлецъ. Ясныхъ дней отъ него, мучителя, не знаю. Ахъ, какъ я была глупа и неосторожна, что связалась съ нимъ по веснѣ! И хоть-бы землякъ онъ мнѣ былъ, а то и того нѣтъ.

– Такъ развяжись, угрюмо отвѣчалъ Глѣбъ Кириловичъ.

– Да ужъ давно вниманія на него не обращаю; а онъ, дакъ напьется, по старой памяти надо мной тиранствуетъ. Вѣдь то-то и диво. Всѣ заводскіе дивятся. Тверезый онъ и не глядятъ на меня, а какъ пьянъ, подай ему по старой памяти на похмелье. Ахъ, какъ наша сестра глупа! но есть такъ глупа, что и сказать невозможно. Всегда на безобразниковъ нарывается. На тихихъ-то да на скромныхъ и вниманія не обращаетъ. а вотъ на такого идола и нарвется. А потомъ и близокъ локоть, да не укусишь. И всѣ мы, голубчикъ, таковы… Да вотъ хоть-бы взять Дуньку… Ты къ ней и такъ, и эдакъ, а она носъ воротитъ. Носъ отъ тебя воротитъ, а съ разными трактирными путаниками хороводится.

– Ну, ужъ насчетъ Дуньки-то ты оставь!.. нѣсколько смутившись, произнесъ Глѣбъ Кириловичъ.

– Да вѣдь я, голубчикъ, говорю это жалѣючи тебя, а не какъ либо… Видишь и жалѣешь. Вѣдь я примѣчаю, все примѣчаю. И всѣ заводскія женщины дивуются на Дуньку, какая она дура. Никакого своего счастія не понимаетъ. Будто мы не видимъ, какъ ты около нея увиваешься! Все видимъ. А она тебѣ поворотъ отъ воротъ. Конечно-же, дура: ты или Леонтій! Вѣдь тутъ и соображать не надо, кто лучше, а она къ Леонтію… Одно только, что тотъ пѣсенникъ, сказочникъ да прибауточникъ.

– Брось… опять пробормоталъ Глѣбъ Кириловичъ.

– Да чего бросить! Бросать не зачѣмъ. Я тебѣ такъ благодарна, что ты меня схоронилъ подъ шатромъ отъ Панфила, что только и дѣла моего теперь будетъ, что надъ Дунькинымъ ухомъ о тебѣ зудить, продолжала Ульяна.

– За это спасибо. А только брось.

– Денно и нощно буду ей глаза открывать, какой ты хорошій человѣкъ. Вѣдь вотъ съ весны денно и нощно мы на тебя смотримъ и видимъ, что ты, какъ красная дѣвушка, воды не замутишь. А она, подлюга, этого не понимаетъ. Вотъ только отсижусь, сейчасъ пойду къ ейному шатру и буду ей насчетъ тебя разговоръ разсыпать, не унималась Ульяна, улыбнулась, показала рядъ прелестныхъ бѣлыхъ зубовъ и прибавила:– А только и тебѣ я, Глѣбъ Кирилычъ, скажу: не такъ ты дѣйствуешь. Съ нашей сестрой на заводѣ такъ нельзя, какъ ты орудуешь. Ты все тихохонько, съ улещливыми словами, съ сурьезнымъ разговоромъ, а вѣдь не всякая наша сестра тихенькихъ да сурьезныхъ любитъ. Ты переломи себя, да съ шуточками и прибауточками нахрапомъ и дѣйствуй. Право слово! Чего ты передъ ней разстилаешься-то! Она дѣвка-загуляй.

Глѣбъ Кириловичъ вздохнулъ и далъ такой отвѣтъ:

– Знаю. И вотъ отъ этого-то загуляя мнѣ и хочется ее отвести.

– А ужъ это ты потомъ. Чего тебѣ нюни-то распускать? Она дѣвка веселая, бойкая! Ты вотъ ее погулять пригласи, пѣсню ей спой, пивкомъ попотчуй – тутъ она и будетъ твоя.

– Охъ, это пиво! Жалость меня беретъ, когда она и говоритъ-то о пивѣ. Отучить мнѣ ее хочется отъ пива и отъ трактира.

– Сразу нельзя. Ты потихоньку… Ну, да я ей поговорю. Ужъ разстараюсь я для тебя передъ ней, въ конецъ разстараюсь. Очень ужъ я тебѣ благодарна, что ты мнѣ укрыться-то отъ Панфила далъ.

– Спасибо, спасибо тебѣ! бормоталъ Глѣбъ Кириловичъ, не смотря на Ульяну, помолчалъ, обернулся къ ней и спросилъ:– Какъ тебя по отчеству-то? Ульяна…

– Ульяна Герасимовна…

– Я тебѣ, Ульяна Герасимовна, вотъ что скажу… Я къ этой Авдотьѣ Силантьевнѣ такую склонность души чувствую, что ежели-бы только она остепенилась, то я и настоящимъ манеромъ обзаконилъ-бы ее. Я не какъ другіе заводскіе. У меня душа…

Въ подтвержденіе своихъ словъ Глѣбъ Кириловичъ ударилъ себя въ грудь, слезливо заморгалъ глазами и отвернулся. Ульяна удивленно выпучила глаза.

– О?! заговорила она. – Ну, скажи на милость, какой душевный человѣкъ, а дура-дѣвчонка этого не понимаетъ! Бепремѣнно вразумлю ее, дуру, сегодня. Ты ей самой-то говорилъ объ этомъ?

– Тонкія слова подводилъ, и наконецъ изъ моихъ вздоховъ должна она понять, что я съ чувствительностью къ ней, а не какъ съ озорничествомъ.

– Вотъ въ томъ-то и дѣло, что наша сестра тонкихъ словъ не понимаетъ, а кто взялъ надъ ней силой команду, тотъ и правъ. Глупа, глупа Дунька, совсѣмъ глупа, твердила Ульяна въ раздумьи. – Ну, прощай, Глѣбъ Кирилычъ. Спасибо тебѣ за спасеніе и за ласку. Сейчасъ пойду къ твоей Дунькѣ и начну ей зудить про тебя и прозужу до самаго обѣденнаго звонка. Теперь ужъ до обѣда нечего мнѣ приниматься за работу. Побуду около нея и позужу. Что это, въ самомъ дѣлѣ, за дура такая, что никакъ своего счастія понять не можетъ! Ну, прощай, голубчикъ! Еще разъ спасибо.

– Тебѣ, Ульяна Герасимовна, спасибо за твою жалость, откликнулся Глѣбъ Кириловичъ.

Ульяна стала сходить по стремянкѣ изъ-подъ шатра, но вышла не вдругъ. Она долго смотрѣла на право и на лѣво, не видать-ли гдѣ Панфила, не караулитъ-ли онъ ее, и наконецъ нерѣшительно поплелась въ глубь завода за мельницы, гдѣ на столахъ формовали кирпичъ порядовщики и порядовщицы. Она направлялась прямо къ Дунькѣ.

XI

Дунька попрежнему формовала кирпичъ. Работа такъ и кипѣла.

– А ты понедѣльничаешь? встрѣтила она вопросомъ Ульяну, когда та подходила къ ея столу.

– Да за неволю будешь понедѣльничать, коли Панфилъ съ самаго ранняго утра покою мнѣ не даетъ, отвѣчала Ульяна. – Смучилъ всю… Какъ только во мнѣ душа держится! Ты знаешь, дѣвушка, вѣдь онъ чуть не убилъ меня. Спервоначалу съ ножомъ за мной гонялся, а потомъ съ топоромъ.

– Слышала я. Заводскіе проходили мимо, такъ сказывали. Дивлюсь я на тебя, Уля… И что это тебѣ за охота съ этимъ человѣкомъ вязаться!

– Здравствуйте! Снова-здорово! воскликнула Ульяна. – Да вѣдь я, кажется, всему заводу сто разъ разсказывала, что ужъ давно съ нимъ не вяжусь.

– Ну, и наплюй на него.

– И давнымъ-давно наплевала, да что-жъ ты подѣлаешь, коли онъ ко мнѣ пристаетъ. Я ужъ и приказчику жаловалась на него, а приказчикъ говоритъ: «мнѣ, говоритъ, какое дѣло». Вѣдь никто не вѣритъ, что я ему теперь ни два, ни полтора. Всѣ за сожительницу считаютъ.

– Мудреное дѣло у васъ! покачала головой Дунька.

– Да ужъ и я скажу, что мудреное, согласилась Ульяна и прибавила:– а что я отъ него, подлеца, выношу каждый праздникъ, такъ просто страсти подобно! Вѣдь синяковъ заживить не могу. Въ будни, когда онъ трезвый, онъ человѣкъ какъ человѣкъ и вниманія на меня не обращаетъ, а какъ въ праздникъ напьется, и давай ко мнѣ приставатъ, чтобы я ему дала на похмелье.

– А вотъ Леонтій гроша мѣднаго отъ меня не требуетъ и еще самъ меня по праздникамъ пивомъ поитъ, похвасталась Дунька.

– Ну, ужъ Леонтій твой! Тоже ягода. На всѣхъ заводскихъ бабъ и дѣвокъ вѣшается:.

– А пускай его вѣшается. Вѣдь мы не связаны. Вотъ Александровъ день придетъ, съ кирпичомъ забастуемъ, расчеты получимъ – онъ въ сторону, а я въ другую. А только врешь ты, дѣвушка, ни на, кого онъ не вѣшается.

– А хочешь наведу, хочешь покажу?

– Ну, вотъ! Умѣетъ концы хоронить, такъ и пускай ихъ хоронитъ. Вѣдь я ежели и путаюсь съ нимъ, то только изъ-за того, что онъ веселый. Компанію пріятно раздѣлить – вотъ изъ-за чего. Онъ и пѣсню споетъ, онъ и попляшетъ. А какъ онъ жида, нѣмца пьянаго представляетъ, такъ просто животики надорвешь смѣявшись. Опять-же и пріятели у него веселые: Мухоморъ-солдатъ, Гришка… Вотъ мы въ праздникъ вмѣстѣ и путаемся.

Ульяна присѣла на траву у лежавшей около Дунькина стола кучи глины и сказала:

– Не знаешь цы дѣны себѣ, Дунечка, счастія своего не понимаешь.

– Это ты про что? широко открыла на нее свои глаза Дунька.

– Про твою выгоду, вразумить тебя хочу, на хорошее наставить. Я все-таки старше тебя. Мнѣ съ Петрова дня двадцать седьмой годъ пошелъ; ужъ я по заводамъ-то маялась-маялась, а тебѣ еще есть-ли, нѣтъ-ли двадцать-то годовъ?

– Девятнадцать на Евдокію стукнетъ. На заводѣ тоже второй годъ работаю. Ну, а что-же?

– Глупа ты. А коли хочешь быть умной, то не должна отпираться отъ своего счастья. Брось ты Леонтья и полюби ты Глѣба Кирилыча.

– Пусть броситъ нюни распускать – и его полюблю. А то вѣдь онъ тоску на меня наводитъ, такъ пріятно-ли… Вдругъ онъ вчерась подошелъ ко мнѣ и битый часъ…

– Да ты все не то, ты все не такъ… перебивала Дуньку Ульяна. – Вѣдь онъ тебя, дѣвушка, обзаконить хочетъ.

– Обзаконить! протянула Дунька и тутъ-же прибавила:– А какая мнѣ корысть отъ его закона? Теперь только наставленія читаетъ, а въ законѣ чтобъ бить меня?

– Не таковскій онъ человѣкъ, Авдотья, совсѣмъ не таковскій.

– Да ты почемъ знаешь, что онъ хочетъ меня обзнакомить?

– Самъ мнѣ сейчасъ сказалъ. Вѣдь я у него подъ шатромъ сію минуту отъ Панфила скрывалась. Такой ласковый, пріютилъ меня, за дрова спряталъ, дровами прикрылъ.

– Такъ вотъ ты-бы за него замужъ и выходила-бы.

– Да не только-бы вышла, а даже выскочила за него замужъ, только-бы онъ мнѣ мигнулъ. А вотъ онъ мигаетъ-то тебѣ, а ты, дура, своего счастія не понимаешь. Вѣдь онъ обжигало. Пятьдесятъ рублей жалованья въ мѣсяцъ на всемъ готовомъ получаетъ.

– Да коли онъ скучный.

– Скромный онъ, а не скучный. Ты разочти: пятьдесятъ рублей!

– Чтожъ, я и сама понатужусь, такъ больше двадцати рублей въ мѣсяцъ могу вышибить. Даже двадцать пять.

– Двадцать или пятьдесятъ! Да изъ двадцати-то рублей ты должна шесть рублей за харчъ отдать, чайку да сахарку съ кофейкомъ себѣ купить, а онъ на всемъ хозяйскомъ. Пятьдесятъ рублей… И всю зиму будетъ такъ получать, потому что кирпичъ обжигать будутъ вплоть до великаго поста, а то такъ и до Пасхи. Только самая малая перемежка и будетъ.

– Ну, и пускай его.

– «Я, говоритъ, ежели-бы женился, то ужъ въ работу ее не пустилъ на заводъ, а сдѣлалъ-бы бѣлоручкой. Сидѣла-бы она у меня дома, хозяйствомъ занималась да кофеи-чаи распивала», говорила Ульяна и прихвастнула, потому что этого Глѣбъ Кириловичъ ей не говорилъ.

– Я работы не боюсь. Это мнѣ наплевать, отвѣчала Дунька. – Руки-то вотъ растрескались, вспухли отъ глины, а я на ночь смажу постнымъ масломъ – и опять ничего!

– Мой совѣтъ, Дунька, не воротить тебѣ отъ него рыла, а полюбить его. Будешь ты за нимъ какъ сыръ въ маслѣ кататься.

– Да вѣдь онъ на манеръ кикиморы скучный.

– Не можетъ-же онъ быть веселый, коли онъ по тебѣ тоскуетъ, что ты отъ него отворачиваешься. Опять-же ревность насчетъ Леонтія.

Дунька задумалась.

– Да и ничего мнѣ Глѣбъ насчетъ закона пока еще не говорилъ, сказала она, послѣ нѣкотораго молчанія. – Это самъ онъ тебѣ про законъ-то говорилъ? спросила она Ульяну.

– Самъ, самъ… И лицо такое грустное, грустное, а на глазахъ даже слезы.

– Вотъ это-то, дѣвушка, я и не люблю, вотъ это-то мнѣ и претитъ. Я сама веселая. Законъ… въ законъ вступить… Да вѣдь насчетъ закона-то надо у матери благословенія просить. Вѣдь у меня мать въ жизности.

– И попросишь. Мать-то, я думаю, обѣими руками перекрестится, когда узнаетъ, какой человѣкъ къ тебѣ сватается. Ну, что-жъ мнѣ ему сказать, обжигалѣ-то, то-есть Глѣбу-то Кирилычу? Обрадовать мнѣ его отъ тебя? допытывалась Ульяна.

– Да ничего не говори. Скажетъ онъ мнѣ самъ и я тогда ему скажу, отвѣчала Дунька.

– Неужто попрежнему будешь артачиться?

– Ну, ужъ это мое дѣло.

Дунька улыбнулась, зацѣпила изъ кучи обѣими руками пригоршню глины и вложила ее въ форму. Въ это время раздался звонокъ, призывающій рабочихъ къ обѣду.

XII

Застольная, большая сарайнаго вида комната, съ грязнымъ поломъ, срубленная изъ барочнаго лѣса, неоштукатуренная и ничѣмъ неоклеенная, съ черными закоптѣлыми стѣнами, кишѣла народомъ, явившимся обѣдать. Тутъ были мужчины, женщины и дѣти. Все это толпилось около котловъ, вмазанныхъ въ широкую печку, помѣщающуюся въ углу комнаты, усаживалось на скамейки за длинный во всю комнату, ^наскоро сколоченный изъ досокъ столъ, на которомъ уже были разставлены большія глиняныя и деревянныя чашки съ налитыми щами, лежалъ хлѣбъ, нарѣзанный увѣсистыми кусками, и деревянныя ложки. Пахло прѣлью, кислой капустой, било въ носъ жилымъ запахомъ. Столъ былъ ничѣмъ не покрытъ. Надъ нимъ носились и ползали тысячи мухъ. Рабочіе все прибывали и прибывали. Нѣкоторые явились съ своими чашками и ложками. Шумъ и гамъ отъ говора были страшные. Матка-стряпуха, грязная кривая старуха, босая, съ подоткнутымъ за поясъ подоломъ платья и съ засученными по локоть рукавами, стояла около котловъ и наливала уполовникомъ щи въ подставляемыя ей чашки. Это явились къ обѣду порядовщики и порядовщицы, дѣлающіе кирпичъ, обрѣзчицы, складывающія высохшій кирпичъ-сырецъ въ «елки», приготовляя его для отправки на обжиганіе въ печь, и мальчишки-погонщики. Земляники харчевались отдѣльно и имѣли свою матку. Тутъ-же въ застольной была и Дунька. Она обыкновенно ѣла съ Матрешкой изъ одной чашки. Получивъ отъ стряпухи щей и запасшись хлѣбомъ, Дунька и Матрешка усѣлись на кончикъ стола и принялись хлебать. Щи были жидкія, солонина измочаленная и «съ душкомъ», тѣмъ не менѣе онѣ ѣли съ большимъ апетитомъ.

– Вѣдь вотъ винца-то выпьешь хоть чуточку, совсѣмъ особь статья выходитъ. Вотъ и башка послѣ вчерашняго трещать перестала и на ѣду потянуло, а много-ли мы съ тобой выпили-то? Всего на всего крючокъ, говорила Дунька Матрешкѣ.

– Еще-бы… Не даромъ-же наши мужики опохмеляются, отвѣчала та.

– Много безобразно, а немножко выпить такъ куда какъ хорошо! продолжала Дунька. – Вѣдь я вотъ все утро словно изломанная работала, а теперь совсѣмъ полегчало и на душѣ стало чудесно.

– Хлѣбъ сыръ, хлѣбъ солодовый! слышится у мужчинъ, усѣвшихся около большихъ чашекъ. – Эй, матка! Смотри, какой хлѣбъ. Всѣ корки отстаютъ и самъ онъ ровно замазка. Ты смотри у насъ!

– А ужъ на хлѣбъ жальтесь хозяину. Такую муку прислалъ, что просто срамъ. Вся, вся солодовая, отрубей въ ней пропасть. Мучаешься, мучаешься съ хлѣбомъ – не выпекается да и что ты хочешь. Хоть плачь.

– Мука плоха, да и сама лѣнишься промѣшивать. Видишь, комки какіе!

– А ты приди прежде да посмотри, какъ я около тѣста-то ломаюсь, а потомъ и говори. Словно ломовая лошадь. Комки отъ подмочки. Мука подмоченная, въ ней ужъ комки-то. Словно желваки какіе свалялись. Да это еще послѣдняя мука, а новая, что хозяинъ прислалъ, такъ еще хуже. На стѣну полѣзете, когда изъ той муки хлѣбъ испеку. Я вотъ сегодня послѣ обѣда мѣсить тѣсто буду, такъ придите да посмотрите. Вы хозяина за бока, а не ко мнѣ приставайте. Онъ вамъ муку поставляетъ. Мое дѣло сторона, не хочу я смутьянства, а только и мѣшки неполные, нѣтъ въ мѣшкахъ настоящаго вѣса.

– Зачѣмъ-же староста такую муку принимаетъ? Гдѣ староста? Старосту сюда! Гдѣ Демьянъ Уваровъ? раздавались голоса.

– А староста вашъ сегодня со вчерашняго безъ заднихъ ногъ валяется. И къ обѣду не явился, отвѣчала стряпуха. – Зачѣмъ такого выбираете? Сами виноваты.

– По боку Демьяна! По боку! Ну его, къ лѣшему въ болото! Новаго выберемъ, говорили мужики. – Подохнешь при его пріемкѣ харчей.

– Да и слѣдуетъ, слѣдуетъ, подхватили женщины. – Вонъ щи-то какія! Ложкой ударь – пузырь не вскочитъ, а все изъ-за того, что солонину жилистую и тухлую принимаетъ. Нѣшто отъ сухой и тухлой солонины можетъ быть наваръ? А староста пьетъ да пьетъ. Вы допросите его прежде, на какіе шиши онъ пьетъ. Три дня въ недѣлю человѣкъ пьяный валяется, такъ, знамо дѣло, харчи не могутъ быть хороши. Ему на пропой нужно. Хозяинъ сунетъ ему при пріемкѣ рубль-цѣлковый, такъ онъ и песокъ вмѣсто муки радъ принять. Щи… Нѣшто это щи? Да и матка-то тоже… И матку-то пора по шеѣ!

– Ну, ужъ на счетъ щей, хадды, вы зарылись! Это вы врете! взвизгнула матка-стряпуха. – Понятное дѣло, кто съ воскресенья зѣнки нальетъ, такъ тому какія хочешь щи подай, такъ онѣ будутъ неладны. А щи вкусныя-превкусныя.

– Какъ ты смѣешь насъ пьянствомъ корить? Сама пьяница. Съ Демьяномъ-то старостой вы вмѣстѣ и пьете, крикнула ей какая-то женщина.

– А ты видѣла? Ты замѣчала? Докажи, когда я была пьяна? подскочила къ ней стряпуха.

– Вчера подъ кустомъ сидѣла и съ Маланьей сороковку охолащивала.

– Сороковку-то на двоихъ? Господи Боже мой! Такъ вѣдь я не каторжная. И мнѣ въ Христовъ праздникъ чуточку выпить надо. А что насчетъ щей, то прямо скажу: зарылись. Съ похмельной головы зарылись. Ужъ на счетъ хлѣба я ничего не скажу, а щи дай Богъ всякому… Сама куска не доѣмъ, а артельный котелъ я берегу.

– Да, бережешь ты себѣ на сороковки. Хозяинъ сшильничаетъ, староста сшильничаетъ и утянетъ, матка хорошіе куски солонины на сторону продастъ, такъ нѣшто могутъ быть щи хорошія! кричали женщины.

Началась общая перебранка.

– Старосту по шеѣ! Демьяна по шеѣ! Будетъ ему насъ пропивать! Пусть Антипъ будетъ старостой! Антипъ божескій мужикъ. Онъ будетъ по божески… галдѣли на одномъ концѣ стола мужчины.

– Такой-же и Антипъ будетъ, ежели не хуже! Гдѣ онъ, Антипъ-то? Тоже сегодня на работу не явился и въ трактирѣ кутитъ, откликались съ другаго конца стола мужики. – Хозяина надо за бока. Подставь ему голову-то, такъ не то еще будетъ. Падалью станетъ кормить. Бери кусокъ солонины, бери кусокъ хлѣба. Прячь, ребята. Хозяинъ на заводъ придетъ, такъ мы ему эти куски въ носъ и сунемъ. Пусть фрикаделекъ-то пожуетъ. Муку ему обратно, солонину обратно!

– Капуста промозглая! визжали женщины.

– Все обратно! А много будетъ куражиться и не захочетъ обратно брать, такъ къ становому! Становому пожалимся! Пусть доктора вызываетъ, пусть освидѣтельствуетъ. А потомъ ходока выбрать да къ мировому. На то мировой есть. Я по заводамъ-то хожу десятый годъ, такъ ужъ эти порядки-то знаю, ораторствовалъ рыжій мужикъ. – Что хозяину-то въ зубы смотрѣть! Смотри ему въ зубы, такъ онъ на шею сядетъ и ноги свѣситъ.

– Фабричный инспекторъ еще, братцы, есть… Онъ обязанъ… напоминалъ кто-то.

– И фабричному инспектору прошеніе! продолжалъ рыжій мужикъ. – Солдатъ-Мухоморъ напишетъ. Онъ грамотный, тонко грамотный… Письма пишетъ, такъ какъ по маслу…

– Да и Зиновій напишетъ. Гдѣ Зиновій?

– Я здѣсь! откликнулся молодой парень съ подстриженными усами и въ розовой ситцевой рубахѣ.

– Напишешь?

– Въ лучшемъ видѣ напишу.

– Пиши. Завтра-же пиши. Мы тебя за это попоимъ пивомъ артелью.

Щи отхлебали и потянулись съ той-же посудой за кашей. Стряпуха наваливала въ чашки кашу-размазню, сваренную съ саломъ. Кашу тоже начали критиковать.

– Затхалью пахнетъ. Свиньи не будутъ ѣсть. Какая это крупа? Эта крупа, ежели птицъ на птичьемъ дворѣ кормить, такъ и то не годится! поднимались голоса.

– Крупа плоха, изъ рукъ вонъ плоха. Это и я артели скажу, поддакивала стряпуха. – А что насчетъ щей…

– Молчи, вѣдьма! Становой разберетъ.

– Инспектору! Инспектору! Что тутъ становой? Становой пріѣдетъ, накричитъ. Инспекторъ лучше! раздавался споръ.

– Главное, хозяина за бока! Хозяину кусками въ нюхало тыкать. Что ему въ зубы-то смотрѣть! Смотри, какой я кусокъ солонины припряталъ. Нѣшто это солонина? Вареная, и то за версту пахнетъ.

Обѣдали не въ одной застольной. Нѣкоторые рабочіе, въ особенности женщины, вышли съ чашками на крыльцо и хлебали на крыльцѣ и около крыльца. Мальчишки-погонщики, кончившіе ѣсть раньше другихъ, выбѣжали къ нимъ на крыльцо и сообщили, что завтра насчетъ харчей съ хозяиномъ разговаривать будутъ, а потомъ и начальству жаловаться станутъ.

– Да и давно пора на него, подлеца, пожаловаться! загалдѣли хлебающіе на дворѣ. – На пріемкѣ кирпича за тысячу – тысячу триста требуетъ, свою тысячу о тринадцать сотъ завелъ, а самъ порядовщиковъ гнилью кормитъ. Вѣдь ужъ терпѣли, пока у него тысяча изъ двѣнадцати сотъ была, а теперь, наткось, тринадцать сотъ въ тысячѣ захотѣлъ, ненасытная его утроба! Завтра-же, не дожидаясь его самого, послать ходоковъ къ становому! Пусть жалятся!

– Старосту долой! Матку по шеѣ! кричали покончившіе обѣдать и выходившіе изъ застольной на дворъ рабочіе.