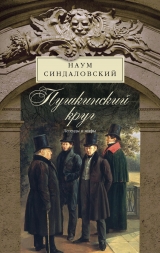

Текст книги "Призраки Северной столицы. Легенды и мифы питерского Зазеркалья"

Автор книги: Наум Синдаловский

Жанр:

История

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Особого внимания городского фольклора удостоены и некоторые отдельные захоронения в Петербурге. 16 апреля 1813 года на одной из военных дорог в Силезии неожиданно скончался Михаил Илларионович Кутузов. Тело полководца набальзамировали, перевезли в Петербург и торжественно захоронили в Казанском соборе, а часть останков, извлеченных при бальзамировании, запаяли в цинковый гробик и погребли в трех километрах от Бунцлау на кладбище Тиллендорф. Впоследствии на этом месте был установлен памятник. Вероятно, тогда и родилась легенда, которая вот уже более двух столетий поддерживается довольно солидными источниками. Согласно ей, в Петербурге в Казанском соборе покоится только тело великого полководца, а сердце, во исполнение последней воли фельдмаршала, осталось с его солдатами и захоронено на кладбище Тиллендорф. «Дабы видели солдаты – сыны Родины, что сердцем он остался с ними», – будто бы сказал, умирая, Кутузов. Легенда со временем приобрела статус исторического факта и даже попала на страницы Большой советской энциклопедии.

Между тем еще в 1933 году специальная комиссия произвела вскрытие могилы Кутузова в Казанском соборе. Был составлен акт, где сказано, что «вскрыт склеп, в котором захоронен Кутузов… слева в головах обнаружена серебряная банка, в которой находится набальзамированное сердце».

Тогда появилась еще одна легенда. Да, утверждала она, сердце Кутузова действительно было захоронено в Бунцлау, но церковь отказалась принимать участие в погребении тела без сердца, и, по повелению Александра I, сердце полководца было извлечено из могилы в Силезии и перевезено в Петербург.

Согласно энциклопедическим словарям, поколением считается время, равное приблизительно чуть менее 30 годам, что соответствует промежутку между рождением отца и сына или матери и дочери. Если это так, то, как ни считай, из примерно 200 поколений людей, живших на земле от сотворения мира по версии Библии, около 11 поколений имеют прямое отношение к Петербургу. Именно столько поколений прошло сквозь триста лет его существования. Чуть более 3 из них являются нашими современниками и живут в сегодняшнем Петербурге. Это, как выражаются ученые, родственники одной ступени родства: родители, дети, внуки, иногда – правнуки. Но ведь и те восемь поколений горожан, которые покоятся на петербургских погостах, тоже наши с вами родственники. И все они имеют право на память. А то, что их гораздо больше «там», чем «здесь», так об этом со знанием дела говорили еще древние римляне, не случайно возводя «любовь к отеческим гробам» в высшую степень человеческих добродетелей.

Обитатели петербургского Зазеркалья

Если рассматривать Петербург как единый, с профессиональным умением сделанный и потому легко читаемый литературный текст со всеми присущими виду жанровыми особенностями, то его с полным основанием можно считать уникальным для России, а может быть, и для всего мира, образцовым примером полного единства формы и содержания. И действительно, прагматичный, придуманный одним человеком в сугубо практических, утилитарных целях не столько для частного проживания в нем, сколько для выполнения общественных, а еще более государственных административных функций и выращенный искусственным путем в некогда безжизненных просторах непроходимых финских болот, Петербург едва ли не с основания превратился в безупречную чиновничью бюрократическую машину, в безотказный, хорошо отлаженный бездушный аппарат по выработке указов, распоряжений, предписаний, инструкций и директив. Даже внешний вид Петербурга с его четкими, геометрически выверенными и математически рассчитанными перспективами улиц, строгими, безупречно прямыми углами перекрестков, холодными, продуваемыми ледяными ветрами просторами площадей и строгим армейским строем классических колонн на фасадах зданий настраивал на безответное и безусловное подчинение. Ощущение огромного, общегородского казенного присутственного места дополнялось абсолютным преобладанием на улицах столицы мужского населения, которое невольно обращало на себя внимание ведомственной одеждой форменного покроя, в том числе офицерскими мундирами, поповскими рясами и гимназическими тужурками. Ношение форменных одежд в столичном Петербурге превратилось едва ли не в обязательный ритуал. И это понятно. Форма требовала от ее носителей соответствующего содержания: особой подтянутости в фигуре, деловитости в походке, важности во взгляде, значительности в осанке. Так замыкался иерархический круг. Все подчинялись кому-то и, в свою очередь, требовали подчинения себе от кого-то другого.

Все это так. Но одновременно с этим постоянно сжимающаяся пружина такой всеобщей казенщины провоцировала в общественном сознании и обратную реакцию, которая выкристаллизовывалась во внутреннюю свободу духа и полет фантазии. В истории официальной духовности это в конце концов вылилось в то, что именно Петербург, несмотря на подавляющие признаки казарменности, стал подлинной колыбелью золотого века русской литературы, музыки, живописи, а в неофициальной, народной, низовой культуре – в живом интересе к городскому фольклору, в том числе к мистическим легендам о городских призраках и привидениях, метафизическая ирреальность которых каким-то невероятным образом уравновешивала и облегчала бремя повседневного реального существования.

Вообще, надо сказать, такие фантомы как городские призраки, широко известные из старинных романтических легенд о средневековых английских или немецких замках, были порождением западной народной культуры, и нам достались по наследству, наряду с другими ценностями, лежавшими в основе общеевропейской цивилизации. И тот факт, что они легко прижились на петербургской почве, лишний раз доказывает, что Петербург стал первым по-настоящему европейским городом в глухой, забытой Богом азиатской России. Ведь даже самый страшный из призраков – пресловутый «призрак коммунизма», рожденный в 1848 году в Германии в болезненном воображении двух вполне образованных и почтенных немецких бюргеров Карла Маркса и Фридриха Энгельса, более пятидесяти лет пробродив по тесным дорогам цивилизованной Европы и не найдя там серьезной поддержки, сумел материализоваться только в Петербурге, городе, сменившем незадолго до этого свое исконное имя на новое. И вправду, права народная примета: менять имя, данное при рождении – не к добру. Кстати, и терять свои иллюзорные очертания «призрак коммунизма» начал с возвращения Санкт-Петербургу его исконного имени, хотя фольклор предвидел это задолго до всенародного референдума 1991 года, утверждая, что: «Если бродит призрак коммунизма, значит, коммунизм умер».

Между тем анонимность призрака не более чем дань признания европейских корней петербургских привидений. Это там, в европейских странах с их многовековой историей, за давностью лет забыты многие имена подлинных владельцев старинных замков, а их мифологизация имеет более обобщенный характер. И именно это обстоятельство со временем превращает легенду в обыкновенный миф, то есть выдумку, сказку. Знаменитая лексическая триада «Легенды, предания и мифы», скорее всего, относится к западноевропейской низовой культуре и по отношению к Петербургу применяется чаще всего по инерции, в силу жестких идеоматических свойств самой грамматической конструкции. Мифов, как таковых, в петербургском фольклоре практически нет. А герои легенд и преданий в абсолютном своем большинстве персонифицированы. Триста лет существования достаточно малый срок для иного отношения к своей истории. Как уже говорилось, от первого петербуржца – Петра Великого – нас отделяет всего лишь десять-одиннадцать поколений, а если учесть, что три, а то и четыре поколения живут в одном временном пространстве и соприкасаются друг с другом, то близость ушедших в иной мир становится вообще эфемерной.

Исключение составляют, пожалуй, только немногочисленные, по сравнению с общим количеством всех петербургских легенд и преданий, таинственные рассказы о безымянных призраках. Герои таких ирреальных историй действительно не имеют собственного исторического имени, хотя на самом деле городской фольклор и их называет, умело используя при этом вместо личных имен собирательные существительные: Монах, Строитель, Архитектор и так далее. Это вовсе не противоречит исторической истине. В ходе нашего повествования мы встретимся как с теми, так и с другими обитателями многопризрачного зазеркального Петербурга.

Упоминания об обитателях потустороннего Петербурга в городском фольклоре появились рано. Таинственные рассказы о неожиданном появлении первых городских призраков, безымянных болотных кикимор, чертенят в человеческом образе с рогами и копытами, шепотом передавались из уст в уста. В народе их появление связывалось с пугающими предсказаниями о скором конце Петербурга и потому решительно пресекалось властями. Большинство выловленных рассказчиков, да и слушателей подобного фольклора тут же отправлялись в застенки Тайной канцелярии, оказывались в руках многоопытных мастеров розыскных дел и заканчивали на дыбе или на эшафоте. Некоторые дела сохранились. Вот как известный петербургский историк XIX века М. И. Семевский на основании Документов Тайной канцелярии рассказывает легенду о происхождении знаменитого пророчества «Быть Петербургу пусту!»:

«Ночь на 9 декабря 1722 года проходила спокойно: перед часовым Троицкой церкви лежала пустая площадь; в австериях и вольных домах потухли огни, умолкли брань и песни бражников, и на соборной колокольне ординарные часы пробили полночь.

Еще последний удар часового колокола не успел замереть в морозном воздухе, как Данилов с ужасом заслышал странные звуки. По деревянной лестнице, тяжелыми шагами, привидение перебрасывало с места на место разные вещи. „Великий стук с жестоким страхом, подобием беганья“ то умолкал, то снова начинался… Так продолжалось с час… Испуганный часовой не оставил своего поста, он дождался заутрени, но зато лишь только явился псаломщик Дмитрий Матвеев благовестить, солдат поспешил передать ему о слышанном.

Дмитрий стал оглядывать колокольню и скоро усмотрел, что стремянка – лестница, по которой карабкались обыкновенно для осмотра к самым верхним колоколам, оторвана и брошена наземь; „порозжий“ канат перенесен с одного места на другое, наконец, веревка, спущенная для благовесту в церковь с нижнего конца на трапезе, на прикладе обернута вчетверо.

Псаломщик передал о виденном и слышанном всему соборному причту; утреня и обедня проведены были в толках о странном привидении. „Никто другой, как кикимора“, – говорил поп Герасим Титов, относясь к дьякону Федосееву. Тот расходился в мнениях по этому предмету: „Не кикимора, – говорил он, – а возится в той трапезе… черт“. – „Что ж, с чего возиться в ней черту в трапезе?“ – „Да вот, с чего возиться в ней черту… Санкт-Петербургу пустеть будет“».

Троицкая площадь. С гравюры А. Ростовцева 1720-х гг.

Дело получает огласку. И вот молва о том, что объявилась-де на Троицкой колокольне кикимора, не к добру-де она, Петербург запустеет, электрической искрою пробежала по площади и задворкам столицы.

Как видим, первыми жителями петербургского Зазеркалья были вечные традиционные герои древней русской языческой мифологии. Петербург в силу крайней малости своего возраста еще не мог обзавестись собственным персонофицированным именословом. Очень скоро это произойдет. Менее чем через три года после событий в рассказанной старинной легенде, в январе 1725 года скончается первый гражданин Петербурга, его великий основатель, император Петр I. Волею городского фольклора он станет и первым петербургским призраком, имеющим собственное, личное имя и собственную биографию.

Глава II

Дворцовые призраки: монархи и фавориты

Призрак Петра Великого

Мифологизация образа первого русского императора, великого реформатора и основателя Петербурга Петра I началась задолго до его кончины. Государственная историография мало того что следовала за ним буквально по пятам, героизируя и возвеличивая образ монарха, но, выражаясь фигурально, опережала каждый его шаг. Однако этого, вероятно, было недостаточно. Известно, что официальная история с информацией обходится бесцеремонно. Она либо стыдливо недоговаривает, либо бесстыдно искажает, либо откровенно лжет. Вот почему параллельно с официальной в народе слагалась и другая, своя, потаенная история Петра. Она складывалась из таинственных преданий, замысловатых легенд и невероятных мифов. И если официальные жития царя смахивали на триумфальные реляции, в которых даже поражения выглядели победами, то в фольклоре жизнь Петра представлялась несколько иной. Она была далека от одических песнопений по случаю тех или иных достижений, однако по драматизму исторических обстоятельств, нечеловеческому накалу страстей и остроте жизненных ситуаций вполне могла соперничать с трагедиями, вымышленными для актерских представлений слугами Мельпомены. Но главное, многие легенды о жизни Петра носили столь мистический, ирреальный характер, что в значительной степени предопределили появление его призрачной тени почти сразу после преждевременной кончины императора.

Следуя неумолимой логике античной драмы, действие начинается с пролога, в котором боги предсказывают рождение Петра Великого. В петербургском фольклоре сохранилась легенда, восходящая к допетровской Московской Руси, Руси царя Алексея Михайловича. В то время в Москве жил известный ученый человек, «духовный муж», прославившийся в хитроумной науке предсказания по звездам, Симеон Полоцкий. 28 августа 1671 года Симеон заметил, что недалеко от Марса появилась необыкновенно яркая звезда. На следующее утро звездочет отправился к царю Алексею Михайловичу и поздравил его с сыном, якобы зачатым в прошедшую ночь «во чреве его супруги царицы Натальи Кирилловны». В те времена предсказания, основанные на наблюдениях звезд, считались весьма серьезными, и Алексей Михайлович не усомнился в пророчестве. Спустя девять месяцев, 28 мая 1672 года, когда Симеон пришел во дворец, царица уже мучилась в родах. Но Симеон с необыкновенной твердостью сказал, что еще двое суток царица должна страдать. Между тем роженица так ослабела, что ее, в преддверии возможной смерти, причастили святых тайн. Но и тогда Симеон Полоцкий утешал царя, утверждая, что Наталья Кирилловна будет жива и через пять часов родит сына.

Еще через четыре часа Симеон бросился на колени и стал молить Бога, чтобы царица еще не менее часа терпела и не разрешалась от бремени. «О чем ты молишь? – вскричал тишайший царь, – царица почти мертва». – «Государь, – проговорил Симеон, – если царица родит сейчас, то царевич проживет не более пятидесяти лет, а если через час – доживет до семидесяти». Увы, именно в этот момент родился царевич, крещенный Петром – именем, определенным, как гласит то же предание, Симеоном Полоцким. Как известно, Петр умер в январе 1725 года в страшных муках, не дожив нескольких месяцев до 53 лет. Но к этому мы еще вернемся.

Между тем известно и более раннее пророчество. В 1595 году физик и математик Иоанн Латоциний в книге «О переменах государств» предсказал, что «известно есть, что зело храбрый принц придет от Норда во Европе и в 1700 году начнет войну и по воле Божией глубоким своим умом получит места, лежащие за зюйд и вест, под власть и напоследок наречется императором». Пророчество ученого мужа Латоциния оказалось исключительно точным. Именно в 1700 году «храбрый принц глубоким умом своим» вздыбил Россию перед прыжком в будущее, и Россия замерла перед ужасом выбора, продиктованного несокрушимой волей одного-единственного человека. Если не считать горстки единомышленников, Петр действительно был одинок среди явных и скрытых, а то и просто откровенных врагов реформ. Против него была старая патриархальная Москва, за плечами которой стояла многовековая феодальная традиция замкнутого, обособленного от мира дремотного неторопливого существования. Энергичный, деятельный, стремительный Петр не вписывался в традиционные представления Москвы о царе, выглядел чужаком, белой вороной. Такими чужаками у степенных москвичей слыли немцы в Лефортовской слободе. Уж не немец ли и сам Петр? Рождались легенды.

Действительно, поговаривали, что Петр вовсе и не сын тишайшего царя Алексея Михайловича, а отпрыск самого Лефорта. Будто бы государь Алексей Михайлович говаривал своей жене, царице Наталье: «Если не родишь сына, учиню тебе озлобление». Об этом знали дворовые люди. И когда родилась у царицы дочь, а у Лефорта в это же время – сын, то, страшась государева гнева, втайне от царя, младенцев обменяли. И тот Лефортов сын царствует на Руси и доныне. Да ведь оно и видно: государь жалует иностранцев и всегда добрее к ним, чем к русским.

Но если и не верилось кому-то в историю с подменой младенцев, то тут же предлагалась другая, более правдоподобная, по мнению рассказчиков, легенда о том, как во время поездки в Швецию царь Петр был пленен и там «закладен в столб», а на Руси вместо него был выпущен немчин, который и царствует ныне. И как же этому не поверить, если, возвратившись из-за границы в Москву накануне нового, 1699 года, царь не заехал в Кремль, не поклонился чудотворным мощам православных святых, не побывал у гробов своих родителей в Архангельском соборе, а сразу полетел в Немецкую слободу, где всю ночь пировал у Лефорта. Одно, слово – немчин. Или еврей, поговаривали, крестясь, обыватели. А если не то, не другое, то значит – Антихрист. И город его новый на финских болотах – город Антихриста, потому что на таком топком гибельном болоте невозможно построить большой город. Видать, говорили люди, строил его Антихрист и не иначе как целиком, на небе, и уж затем опустил на болото. Иначе болото поглотило бы город дом за домом.

В мистическом цикле легенд о Петре I есть странный рассказ о грядущей судьбе любимого детища Петра – Петербурга. Как известно, в августе 1724 года, за полгода до своей кончины Петр решил перенести мощи святого покровителя новой столицы Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. По значению это событие приравнивалось современниками к заключению мира со Швецией. Караван, на котором мощи доставили в Петербург, царь с ближайшими сановниками встретил у Шлиссельбурга и, согласно преданиям, сам стал у руля галеры, а бывшие с ним приближенные сели за весла.

Воинствующий атеизм послереволюционных лет породил легенду о том, что на самом деле никаких мощей в Александро-Невской лавре не было. Будто останки Александра Невского (если только они вообще сохранились в каком-либо виде, наставительно добавляет легенда) сгорели во Владимире во время пожара Успенского собора. Вместо мощей Петру I привезли несколько обгорелых костей, которые, согласно легендам, пришлось «реставрировать», чтобы представить царю в «надлежащем виде». По другой, столь же маловероятной легенде, в Колпино, куда Петр специально выехал для встречи мощей, он велел вскрыть раку. Рака оказалась пустой. Тогда царь «приказал набрать разных костей, что валялись на берегу». Кости сложили в раку, вновь погрузили на корабль и повезли в Петербург, где их встречали духовенство, войска и народ.

Троицкий собор Александро-Невской лавры

Во избежание толков и пересудов Петр будто бы запер гробницу на ключ. Легенда эта включает фрагмент старинного предания, бытовавшего среди раскольников, которые считали Петра Антихристом, а Петербург – городом Антихриста, городом – проклятым Богом. По преданию, Петр дважды привозил мощи святого Александра в Петербург, и всякий раз они не хотели лежать в городе дьявола и уходили на старое место, во Владимир. Когда их привезли в третий раз, царь самолично запер раку на ключ, а ключ бросил в воду. Правда, как утверждает фольклор, не обошлось без события, о котором с мистическим страхом не один год говорили петербуржцы. Когда Петр в торжественной тишине запирал раку с мощами на ключ, то услышал позади себя негромкий голос: «Зачем это все? Только на триста лет». Царь резко обернулся и успел заметить удаляющуюся фигуру в черном.

Умер Петр 28 января 1725 года рано утром, в ужасных, нечеловеческих страданиях, на руках Екатерины… и в полном душевном одиночестве. Широко известна легенда о том, как перед самой кончиной Петр слабым голосом потребовал аспидную доску и непослушной рукой нацарапал на ней два слова: «Отдайте все…». Дальше рука не повиновалась. Не было сил. Или дело вовсе не в силах? Может быть, в последний момент угасающим умом всесильный и могущественный монарх понял, что «отдать все» некому? Полное одиночество и таинственный мрак небытия.

Сразу после смерти Петра I скульптор Бартоломео Карло Растрелли вылепил жутковатую на вид так называемую «восковую персону», или, как тогда говорили, «автомат Петра» с натуральными, Петровыми волосами и в его собственной одежде. Идея воскового портрета императора будто бы пришла Петру в голову еще при жизни. Уже тогда речь шла о статуе сидящего в кресле государя. Современники передают слова императора, якобы сказанные тогда: «Хоть фигура сия после кончины посидит спокойно». Первоначально «восковая персона» хранилась в Кунсткамере, и этот Петр, казавшийся многим ожившим призраком императора, еще долго наводил ужас на своих бывших «птенцов». Вот как изобразил писатель Юрий Тынянов встречу генерал-прокурора Павла Ягужинского с царским чучелом:

«Влетев в портретную, Ягужинский остановился, шатнулся и вдруг пожелтел. И, сняв шляпу, он стал подходить. Тогда зашипело и заурчало, как в часах перед боем, и, сотрясшись, воск встал, мало склонив голову, и сделал ему благоволение рукой, как будто сказал: „Здравствуй“.

Этого генерал-прокурор не ожидал. И, отступя, он растерялся, поклонился нетвердо и зашел влево. И воск повернулся тогда на длинных и слабых ногах, которые сидели столько времени и отмерли, – голова откинулась, а рука протянулась и указала на дверь: „Вон“.<…> И Павел Ягужинский стал говорить, и он стал жаловаться. <…> И воск, склонив голову в жестких Петровых волосах, слушал Ягужинского. И Ягужинский отступил. Тогда воск упал на кресло со стуком, голова откинулась и руки повисли. Подошел Яков, шестипалый, и сложил эти слабые руки на локотники».

Второй анекдот связан с личным поваром Петра I Фельтеном. Несмотря на то, что Петр любил своего обер-кухмистера и доверял ему, он редко прощал ему проступки, «сделанные с намерением или по небрежению». Впрочем, точно таким же было отношение Петра и к другим своим приближенным. Однажды, уже после смерти императора, Фельтен посетил Кунсткамеру, где хранится изображение Петра Великого в собственном его платье со многими другими вещами, которые государь употреблял, и, увидев, между прочим, государеву трость, стоявшую в углу, сказал господину Шумахеру, своему зятю: «Эту мебель, зятюшка, можно бы и спрятать, чтобы она не всякому в глаза попадалась, может быть у многих, так же как и у меня, зачешется спина, когда они вспомнят, как она прежде у них по спине танцевала».

Сейчас встретиться с этим, оживающим в глазах многих посетителей, призраком великого императора можно в одном из залов Эрмитажа. Замечательная восковая фигура основателя Петербурга Петра I находится там.

Две посмертные легенды, возникшие едва ли не сразу после кончины Петра, наиболее точно характеризуют отношение народа к этому необыкновенному человеку – в меру грешному и в меру святому. С одной стороны, жила в народе героико-романтическая легенда о том, что их император погиб от борьбы со слепой стихией, спасая во время бури тонущих людей – любимых сынов его России.

С другой – многие прочно связали смерть Петра с крупнейшим стихийным бедствием первой четверти XVIII века – осенним петербургским наводнением 1724 года. То Бог прислал волну за окаянной душой Антихриста. Хорошо известно, что в определенных кругах Петра называли «окаянным, лютым, разбойником церковным и двоеглавым зверем», присвоившим себе главенство и над церковью, и над государством, Антихристом, рожденным «тишайшим царем» от второй жены, а значит, в блуде. Потому и умер он не как все люди по промыслу Божьему, но как Антихрист, отравленный такими же, как он, Антихристами. И действительно, согласно одной маловероятной легенде, Петра отравили, предложив ему попробовать новый сорт конфет. Буквально через несколько часов у него началась рвота, онемение в руках и жжение в животе. А к утру он скончался.

В этой связи вспомнилось давнее пророчество некоего старца, который еще мальчику Петру предсказывал, что смерть придет к нему в виде дерева, посаженного вверх корнями. Незадолго до смерти царя, согласно одной малоизвестной легенде, в Летнем саду садовник, шутки ради, посадил два деревца – сосенку и дуб – ветками в землю. Видел ли это царь, не известно, но скончался он всего через несколько дней после того.

Впервые посмертный призрак Петра явился его вдове императрице Екатерине I во сне буквально за несколько дней до ее кончины. Сначала она увидела себя, сидящей за столом в окружении придворных. Вдруг «появляется тень Петра, одетая, как одеваются древние римляне. Петр манит к себе Екатерину. Она идет к нему, и они уносятся под облака». Оттуда она бросает взор на землю и видит там своих детей среди шумно спорящей между собой толпы разноплеменных народов. Екатерина просыпается и пытается истолковать этот сон. Да, похоже, она скоро умрет, и «по смерти ее в государстве будут смуты».

Затем на несколько десятилетий всякие упоминания о появлении призрака императора в фольклоре исчезают, пока вновь не всплывают в связи с бурным обсуждением в обществе предполагаемого места установки памятника основателю Петербурга. Как оказалось, без потустороннего вмешательства выбор места не обошелся.

Памятник Петру I, созданный французским скульптором Этьеном Фальконе, был открыт 7 августа 1782 года в центре Сенатской площади при огромном стечении народа, в присутствии императорской фамилии, дипломатического корпуса, приглашенных гостей и всей гвардии. Это была первая монументальная скульптура, установленная в Петербурге. Место установки было определено еще в 1769 году «каменным мастером» Ю. М. Фельтеном. Его работа, за которую он был переведен из разряда мастеров в должность архитектора, так и называлась «Проект укрепления и украшения берегов Невы по обеим сторонам памятника Петру Великому».

Между тем в народе живут многочисленные легенды, по-своему объясняющие выбор места установки памятника. Вот одна из них: «Когда была война со шведами, – рассказывает северная легенда, – то Петр ездил на коне. Раз шведы поймали нашего генерала и стали с него с живого кожу драть. Донесли об этом царю, а он горячий был, сейчас же поскакал на коне, а и забыл, что кожу-то с генерала дерут на другой стороне реки, нужно Неву перескочить. Вот, чтобы ловчее скок сделать, он и направил коня на этот камень, который теперь под конем, и с камня думал махнуть через Неву. И махнул бы, да Бог его спас. Как только хотел конь с камня махнуть, вдруг появилась на камне большая змея, как будто ждала, обвилась в одну секунду кругом задних ног, сжала ноги, как клещами, коня ужалила – и конь ни с места, так и остался на дыбах. Конь этот от укушения и сдох в тот же день. Петр Великий на память приказал сделать из коня чучело, а после, когда отливали памятник, то весь размер и взяли из чучела».

И еще одна легенда на ту же тему, записанная в Сибири: «Петр заболел, смерть подходит. В горячке встал, Нева шумит, а ему почудилось: шведы и финны идут Питер брать. Из дворца вышел в одной рубахе, часовые не видели. Сел на коня, хотел в воду прыгать. А тут змей коню ноги обмотал, как удавка. Он там в пещере на берегу жил. Не дал прыгнуть, спас. Я на Кубани такого змея видел. Ему голову отрубят, а хвост варят – на сало, на мазь, кожу – на кушаки. Он любого зверя к дереву привяжет и даже всадника с лошадью может обмотать. Вот памятник и поставлен, как змей Петра спас».

Со слов некоего старообрядца петербургский писатель Владимир Бахтин записал легенду о том, как Петр I два раза на коне через Неву перескочил. И каждый раз перед прыжком восклицал: «Все Божье и мое!» А на третий раз хотел прыгнуть и сказал: «Все мое и Божье!» То ли оговорился, поставив себя впереди Бога, то ли гордыня победила, да так и окаменел с поднятой рукой.

В одном из северных вариантов этой легенды противопоставления «моего» и «богова» нет. Есть просто самоуверенность и похвальба, за которые будто бы и поплатился Петр. Похвастался, что перескочит через «какую-то широкую речку», да и был наказан за похвальбу – окаменел в то самое время, как передние ноги коня отделились уже для скачка от земли.

В варианте той же самой легенды есть одна примечательная деталь: Петр Великий «не умер, как умирают все люди: он окаменел на коне», то есть был наказан «за гордыню, что себя поставил выше Бога».

Но вот легенда, имеющая чуть ли не официальное происхождение. Как-то вечером наследник престола Павел Петрович в сопровождении князя Куракина и двух слуг шел по улицам Петербурга. Вдруг впереди показался незнакомец, завернутый в широкий плащ. Казалось, он поджидал Павла и его спутников и, когда те приблизились, пошел рядом. Павел вздрогнул и обратился к Куракину: «С нами кто-то идет рядом». Однако тот никого не видел и пытался в этом убедить цесаревича. Вдруг призрак заговорил: «Павел! Бедный Павел! Бедный князь! Я тот, кто принимает в тебе участие». И пошел впереди путников, как бы ведя их. Затем незнакомец привел их на площадь у Сената и указал место будущему памятнику. «Павел, прощай, ты снова увидишь меня здесь». Прощаясь, он приподнял шляпу, и Павел с ужасом разглядел лицо Петра. Павел будто бы рассказал об этой мистической встрече с призраком Петра своей матери императрице Екатерине II, и та приняла решение о месте установки памятника.

Появление на берегах Невы бронзового всадника вновь всколыхнуло извечную борьбу старого с новым, века минувшего с веком наступившим. Вероятно, в среде старообрядцев родилась апокалипсическая легенда о том, что бронзовый всадник, вздыбивший коня на краю дикой скалы и указующий в бездонную пропасть, – есть всадник Апокалипсиса, а конь его – конь бледный, появившийся после снятия четвертой печати, всадник, «которому имя смерть; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертой частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Все как в Библии, в фантастических видениях Иоанна Богослова – Апокалипсиса, получивших удивительное подтверждение. Все совпадало. И конь, сеющий ужас и панику, с занесенными над головами народов железными копытами, и всадник с реальными чертами конкретного Антихриста, и бездна – вод ли? Земли? – но бездна ада – там, куда указует его десница. Вплоть до четвертой части земли, население которой, если верить слухам, вчетверо уменьшилось за время его царствования.