Текст книги "Мишкино детство"

Автор книги: Михаил Алексеев

Жанр:

Детская проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)

ПРАБАБУШКА

Спроси своих товарищей, с каких лет помнят они себя, и один вам скажет, что с пяти, другой – с шести, третий – с восьми, а четвёртый вдруг объявит, что с трёх лет. В это трудно поверить, но такое бывает со многими. Весьма возможно, что человек не вспомнит, что было с ним в семь, восемь и даже в десять лет, но он хорошо запомнил то, что случилось с ним или с близкими для него людьми, когда самому ему было не более трёх лет.

Михаил, младший из харламовских внуков, помнит себя именно с трёх лет.

Вот он, ещё не Михаил, просто Мишка, Мишатка, Мишанька, сидит на печи, свесив босые ноги, и наблюдает за прабабушкой Настасьей, которая готовится поить только что появившегося на свет телёнка молоком – молозиевом.

Мишка голоден, как были голодны все в том тысяча девятьсот двадцать первом году, но он уже знает, что молоко это людям нельзя ещё пить – оно слишком густое, солоноватое, по цвету напоминает куриный желток, пронизанный тончайшими, еле видимыми нитями кровеносных сосудов зародыша. Его и сдаивают не в обычную доёнку, а в ведро, которое почему-то называют «поганым». И ведро это всё в жирных, клейких потёках. Его долго отмывают кипятком, но и после того поверх зачерпнутой им воды мерцают тысячи золотых монет-звёздочек. Нужно ждать дня, когда – после восьмого или девятого удоя – молоко побелеет, утратит излишнюю солоноватость и вязкость. Тогда его можно будет пить не только телку, кошке, но и людям, в первую очередь, конечно, ребятишкам. О, как ждут они этого дня! Для них это великий праздник, для телка же – скорей первый день великого поста: он уже не получит молока в чистом, натуральном, так сказать, виде – теперь придётся довольствоваться разбавленным. Поначалу он ничего не поймёт и, не подозревая, какую шутку проделали с ним люди, доверчиво окунёт прямо с ноздрями, до самых глаз, свою морду, жадно потянет в себя содержимое таза и только уж потом резко подымет голову и, недоуменно глядя на стоявшую рядом старуху, взмыкнет, как бы спрашивая: «Это что же вы со мною делаете, люди?» С его губ сорвутся жидкие синие капли, и кошка, которая всегда тут как тут, начнёт слизывать их с пола, тоже удивляясь: «Почему так невкусно?»

– Не нравится? – обратится к ним Настасья Хохлушка. – Что же поделаешь? Нам тоже хочется молочка. Одна у нас с вами кормилица.

Кормилица – это Пестравка. Скоро её введут в избу, чтобы подоить. Пестравка ждёт этой минуты и уже стоит у сеней, легонько трогая крутым отполированным рогом дверную щеколду: пора, мол, пускайте! На примятом потемневшем снегу, под большим брюхом коровы, перекатываются серые комочки воробьёв, расхаживают куры и, разгребая ногами, клюют что-то; белоглазая галка, воровски косясь то в одну, то в другую сторону, длинным и острым, как шило, клювом выдёргивает из Пестравки шерсть, набирает её целый пучок и улетает к церкви. Но вот, почуяв что-то, воробьи вспархивают, куры отбегают. Отворяется дверь – и Пестравка входит в избу. Входит быстро, смело, с достоинством, как и полагается кормилице. В избе сразу же становится тесно, и сама изба, до этого такая просторная, делается маленькой, игрушечной: коровий хвост где-то у порога, а рога – впереди, у самого окна, и нелегко потом будет развернуть Пестравку на выход.

Перед тем, как впустить её в избу, ребятишек – всех до единого – загоняли на печь, чему они не сопротивлялись: оттуда, с высоты, удобнее было глядеть на корову, стряхивать с её острой хребтины разные соломинки, былки, воробьиный и галочий помёт. Пестравке нравилось это, и она, блаженно зажмурившись, вроде бы подрёмывала, лениво жуя жвачку. Настасья Хохлушка, закончив дойку, брала скребницы и чесала начинавшую линять Пестравку, оставшуюся в скребнице шерсть отдавала Любашке, Машутке и Настеньке. И те с помощью мыла, клея и ещё каких-то ими же изобретённых растворов скатывали из этой шерсти маленькие аккуратные мячики и по весне играли в лапту и просто в свою девичью игру – в мячик.

Итак, Мишатка сидит на печке и наблюдает за тем, как прабабушка, или «старая бабушка», как звали её дети, принимается поить телёнка, – телёнок прожил на свете всего несколько часов, ночью его принесли вон в той, ещё не просохшей дерюге, которая сейчас лежит у вздрагивающих, расползающихся, неуверенных, голенастых ног новорождённого. Приучить телёнка пить из таза – дело нелёгкое, требующее терпения и особой сноровки. Этими-то как раз качествами в полной мере и обладала Настасья Хохлушка. Другая в подобных случаях поступает очень просто: сунет в рот телёнку один или сразу два пальца, предварительно окунув их в тёплое парное молоко, и подводит телёнка к тазу: рука вместе с мордой животного опускается в таз, и телёнок, повиливая хвостом от удовольствия, самозабвенно сосёт палец, всасывая заодно и молоко. К этому он так привыкает, что уж потом, сколько ни бейся, ни за что не станет пить самостоятельно. Но и это ещё не всё: телёнок приобретает дурной и вредоносный порок – начинает жевать всё, что попадается ему на глаза и к чему может дотянуться своей обслюнявленной мордой: шубу, поддёвку, варежку, одеяло, судомойку, шаль. И порок этот почти неизлечим, как, скажем, курение табака у человека.

Потому-то Настасья Хохлушка и придумала свой способ кормления: телёнок сразу же должен пить сам. Она подталкивает животное к тазу, крепко-крепко обнимает его шею и тычет мордой в пойло. Телёнок фырчит, бодается, пробует вырваться, но Настасья Хохлушка неумолима – не отпускает и нисколько не сокрушается от того, что её питомец поначалу не отхлебнёт ни капельки.

– Хай будэ так! Не околеет. Завтра як миленький начнёт пить.

Голод есть голод. Не только людей заставляет он быть сообразительнее и предприимчивей. На следующий день, как и предполагала старуха, телёнок, как бы уразумев вдруг что-то чрезвычайно важное в жизни, сам подходит к тазу и начинает пить молоко, да так, будто делает это по меньшей мере в сотый раз. И, глядя на него, довольная им и в особенности собою, Настасья Хохлушка скажет:

– Давно бы так, голубок. Добре!

На этот раз, однако, Пестравка «принесла» бычка с небывало упрямым характером.

Он наотрез отказался пить молоко. Вот уже второй день мается с ним Настасья Хохлушка.

Последняя её попытка образумить непокорного телка закончилась для неё совсем плохо: вырвавшись из рук, бычок так боднул крутолобой своей головой, что в кровь разбил бабушкино лицо и содрал с левой её щеки большую, с двумя длинными чёрными волосинками родинку, придававшую лицу Настасьи Хохлушки какую-то особую доброту и привлекательность.

Завидев кровь, Мишка пронзительно заорал. На его крик из другой комнаты выбежали Фрося, Дарьюшка, Пиада и самая молодая из снох, жена Павла, высокая красавица Феня. Они подняли старуху, подвели к умывальнику, умыли. И тогда кто-то из них, кажется Дарьюшка, сказала:

– Вот напасть-то! Рак ещё приключится.

Последние слова на всю жизнь врезались в Мишкину память.

В ту пору он не мог понять, как это рак, которого брат Санька много раз ловил в Грачёвой речке и Игрице, как это он может «приключиться» у старой бабушки?..

Однако с Настасьей Хохлушкой стало твориться неладное. Вскоре на месте сшибленной родинки появилось большое тёмно-коричневое пятно, потом пятно это сделалось дырой, через которую вытекало молоко, когда старуха пила его из кружки; Михаил Аверьянович приносил из лесу и сада разные травы, но так и не напал на целебную для такой болезни.

Настасья Хохлушка умерла весной. Перед самой смертью она подозвала младшего правнука и попросила:

«Мишанька, полезь-ка, ридневенький, на подволоку и достань яблочко…»

Фрося, услышав это, добавила от себя:

– От медовки, сыночка, слышь?

Настасья Хохлушка не съела яблоко. А долго нюхала его, прижимая к обезображенному страшным недугом лицу. Потом вроде бы даже улыбнулась и тихо вымолвила:

– Хорошо.

Сама сложила руки на груди, сама прикрыла глаза и через минуту была уже мёртвой.

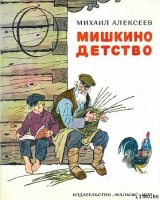

ДЕД МИХАИЛ И МИШКА

Мишке, перекочевавшему в дедушкин сад, захотелось однажды непременно увидеть и подержать в руках птичку, которая так хорошо поёт. – Пойдём, Мишуха, я покажу тебе всё наше богатство. Михаил Аверьянович поднял внука на руки и вышел из шалаша.

Осторожно приблизились к кусту крыжовника… Михаил Аверьянович опустил внука на землю, предостерегающе приложил два пальца к губам – молчи! – наклонился над крыжовником, уже отцветшим и сверкавшим под солнцем изумрудными бусинками только что завязавшихся плодов. Соловей-самец ещё раньше вспорхнул и теперь без особой, казалось, тревоги наблюдал из соседнего куста. Самка продолжала сидеть в гнезде и, скосив голову, следила за рукой Михаила Аверьяновича чёрной живой крапинкой глаза. Она не взлетела и тогда, когда рука коснулась её. Михаил Аверьянович поднял птицу и кивнул внуку в сторону гнезда: «Глянь-ка, сынок!» В круглом гнезде лежали четыре голубые горошины. Мишка судорожно потянулся было к ним, но дед тихо, настойчиво остановил его руку, сказал:

– Этого делать нельзя, Мишуха. Уронишь яичко – оно и разобьётся, пропадёт. А из него скоро птичка выродится и будет так же хорошо петь. Понял? Ну и умница, молодец. Теперь пойдём, я тебе ещё что-то покажу…

Михаил Аверьянович положил соловьиху на гнездо, поглядел, как она, легко оправив перья, отряхнувшись, уселась, замерла в мудрой неподвижности, и, взяв внука опять на руки, направился в дальний угол сада, к кусту калины. Там, внутри куста, на сучьях, похожих на человеческую ладонь, лежало крест-накрест несколько палочек, и было странно и боязно видеть на ветхом сооружении два нежно-белых яичка.

– Это горлинка снесла. Лесная голубка. А вон она и сама. Видишь? – Михаил Аверьянович указал на плетень, где сидела серая, с бело-дымчатым брюшком птица с маленькой точёной сизой головкой. – Ну, а теперь пойдём проведаем сороку-воровку. Как она там поживает, шельма? Только ты в тёрн-то не лезь, уколешься. Я принесу и покажу тебе её яичко.

Сама великая мошенница, сорока, была недоверчива и подозрительна. Чуть заслышав людские шаги, она неслышно скользнула из большого своего, сооружённого из сухих веток и отороченного колючим терновником гнезда и, чтобы отвлечь внимание человека, затараторила, загалдела далеко в стороне, перелетая с дерева на дерево.

Михаил Аверьянович долго искал отверстие, куда бы можно было, не уклонившись, просунуть руку, и, найдя, наконец, нащупал на тёплом дне гнезда, устланном чем-то мягким, шесть горячих яиц. Взял одно и вернулся к внуку.

В маленькой ладошке Мишки оказалось продолговатое серо-зелёное, кое-где усыпанное золотистыми веснушками яичко. Мишка просиял весь, покраснел и торопливо вернул яйцо деду. Тот зажал его между большим и указательным пальцами правой руки, приложил к глазу и посмотрел на солнце. Яйцо не просвечивалось, было непроницаемым.

– Насижено, – глухо и виновато сказал Михаил Аверьянович и поспешил к гнезду.

Потом они вышли за пределы сада и углубились в лес. Черёмуха отцвела, но лес весь ещё был полон настойного, терпкого её запаха. Туго гудел шмель. Порхали разноцветные бабочки. У старого, полуистлевшего пенька горкой возвышался муравейник. Его хозяева сновали туда-сюда, таскали крупные желтоватые яйца, каких-то паучков, букашек, а одна муравьиная артель всем миром волокла гусеницу. От муравейника пахнуло парным кисловатым зноем.

На поляне, куда они вышли, цвёл шиповник, и дед с внуком как бы погрузились в медовую душную яму, пчёлы и шмели гудели тут особенно густо и озабоченно.

Пошли дальше. Лес становился всё темнее. Приходилось идти, пригнувшись, одной рукой всё время обороняясь от гибких веток, норовивших больно хлестнуть по лицу. В частом подлеснике, увитом ежевикой и хмелем, заросшем пахучим дягилем, борчовкой, дикой морковью, волчьей радостью и папоротником, они остановились, и Мишка ликующе закричал:

– Деда, варежка, варежка!

– Нет, сынок, то не варежка. Вот погодь-ко …

На тоненькой гибкой лозине бересклета висело нечто очень схожее с рукавичкой или с детским валеным сапожком. Напоминало это нечто и глиняный рукомойничек с небольшим краником, выведенным вбок и немного книзу, – для того, видать, чтобы не затекала вода. Привязано оно было к ветке той же крапивной, либо конопляной, либо ещё какой, добытой из волокнистого стебля пенькой, которая составляла основу всего сооружения.

Михаил Аверьянович тихо притронулся пальцем к жилью. Из мягкого горлышка вынырнула совсем крошечная, с мизинец величиной, пичужка и вмиг пропала, сгинула в зарослях.

Михаил Аверьянович наклонился, заглянул в горлышко, но ничего не увидел: гнездо было глубокое, а боковое отверстие, вытянутое трубочкой, не позволяло посмотреть на дно.

– Дедушка, давай возьмём с собой этот домик.

– А зачем? Разве можно обижать птичку! Глянь-ка, сколько трудов она положила!

– А ты мне ещё что покажешь? – спросил Мишка и вдруг закричал: – Вон, вон она, вижу, вижу! – Острый детский глаз увидал неподалёку от гнезда ту самую птичку, которая только что выскочила из своего домика, потревоженная людьми. – Дедушка, как её зовут?

– Ремезом её величают… Ну, пойдём, пойдём! Я тебе, Мишуха, ещё и не такое покажу, дай срок. А сейчас пойдём, яблони пить захотели. Напоить их надо.

Они вернулись в шалаш, чтобы захватить ведро, и тут увидели ужа.

– А у нас с тобой, Мишуха, гость. Бачишь, какой? А венец-то, корона-то – прямо царская! Как бы это нам его назвать, а? Должно же быть у него имя … Может, царём? Пускай будет так: Царь! Пускай правит у нас всеми лягушками-квакушками, ящерицами-ползушками и другой разной тварью.

Царь лежал, свернувшись на подушке, в том месте, куда падал, просунувшись сквозь дырявую крышу, солнечный луч. Заслышав шаги, ползучий государь поднял золотую коронованную голову, монарше-сердито пошипел, постриг воздух раздвоенным, похожим на ласточкин хвост язычком и, волнисто извиваясь, не спеша пополз к краю кровати. Михаил Аверьянович поймал его и, к великому ужасу и ликованию внука, положил себе за пазуху.

– Вот так. Погрейся трошки, ваше величество. Ну как? Добре? То-то же. Ишь ты, притих, понравилось, видать. Ну, правь своим царством-государством. Да поумнее правь, не обижай подданных-то своих. Хорошо?

Михаил Аверьянович постоял минуты две неподвижно, затем осторожно вынул ужа из-за пазухи и так же осторожно положил на землю.

Царь высоко поднял голову и, покачивая ею, страшно важный, величественно пополз под кровать.

– Видишь, Мишуха, мы не одни с тобою в саду. Пускай живёт! Всем места хватит на земле. Добре?

– Добре! – подтвердил Мишка солидно.

– Ну, пошли. Яблони кличут нас, чуешь?

И, повеселев, Михаил Аверьянович засмеялся, счастливый.

Мишка очень любил ходить в лес с дедушкой. Он давно заметил, что при дедушке лес не то чтобы преображался, но делался как-то светлее и странно похожим на самого дедушку. Мишка чувствовал в нём себя так, словно бы его обнимал кто-то большой и ласковый. Дубы добродушно улыбались, широко раскинув могучие руки-сучья, будто и в самом деле собирались заключить мальчишку в свои объятия. Осины весело лопотали на непонятном языке, радостно хлопали ладошками – трепетными даже при полном безветрии своими листьями, приветствуя старых знакомых. Ближе к осени на узкую лесную дорогу то в одном, то в другом месте высовывались тонкие и цепкие руки ежевики с пригоршнями спелых ягод: нате, добрые люди, угощайтесь! Стволы молодых лип наперебой выставляли перед ними свою атласную прочную кожицу: раздевайте меня, лучшего лыка вам не найти!

Михаил Аверьянович шёл и мурлыкал себе под нос какую-то песенку, похожую на «Во саду ли, в огороде». Мишка вспомнил, что дедушка почти всегда поёт какую-нибудь песню и вообще в семье Харламовых любят петь и взрослые и дети. Отчего бы это? Ведь не так уж сладко живётся им на свете, а поют. Мишка не вытерпел и спросил деда. Михаил Аверьянович ответил не вдруг. Подумав, он приподнял внука на уровень своего лица и, заглянув, кажется, прямо в Мишкину душу, сказал очень памятно:

– Мы, Мишанька, почесть всё лето проводим в саду. А в саду-то птицы. А птицы поют песни. Знать, от них это у нас …

Сдирая с дерева лыко, Михаил Аверьянович морщился, словно ему самому было больно, и, как бы извиняясь за причинённые дереву страдания, виновато бормотал:

– Ну что ж поделаешь? Нужны вы нам …

Однажды они увидели по дороге ясенёк, по которому какой-то прохожий, забавляясь, беспечно тюкнул топором. Тюкнул и пошёл себе дальше, а раненое дерево хворает, и алый сок, стекающий из ранки, напоминает живую кровь.

Михаил Аверьянович нахмурился, нашёл в кармане у себя тряпку и туго перевязал рану, сказав при этом в адрес прохожего:

– Болван!

Мишка же, молча наблюдавший за дедом, думал о своём.

Теперь, кажется, он начал – не столько, правда, разумом, сколько детской душой своей – понимать, почему дедушка почти никогда не говорил людям грубых слов и вообще старался не обижать, хотя самого-то его и били – старая бабушка рассказывала об этом, – а обижают и по сей день …

Не далее как вчера в сад к ним забрёл пьяный и страшный, как бирюк, богатый мужик Андрей Гурьянович Савкин и наговорил Михаилу Аверьяновичу много постыдно-пакостных слов, угрожал расправой над его сыном Павлом и старшим внуком Ванюшкой, дравшимся за Советскую власть против банд Антонова.

Думалось, дедушка, который был вдвое сильнее Савкина, изобьёт его до смерти и выбросит в канаву, как выбрасывают туда дохлых собак, а вместо этого он только сказал глухо и внушительно – так говорил всегда, когда внутри у него подымалась буря:

– Не балуй, Андрей Гурьяныч … – и добавил ещё внушительнее: – Власть-то ваша, кажись, кончилась. Не ровен час – могу и отколотить, давно пора …

Савкин от этих слов мгновенно отрезвел. Пощупал крохотными угрюмыми глазами стоявшего против него бородатого великана, повернулся и молча пошагал из сада.

– Так-то вот лучше! – удовлетворённо вздохнул Михаил Аверьянович, разжимая кулаки и как бы радуясь тому, что не пришлось пустить их в дело: он, похоже, чувствовал, что недалёк был от этого …

Мишке нравилось наблюдать за дедом, когда он плетёт лапти. Плёл он их в одну, в две и в три лычки. При этом единственным его инструментом была плоская, загнутая железяка – таким вот бывает собачий язык, высунутый в знойную погоду. Штука эта называлась весьма странно: кочедык. Она доставляла Мишке немало неприятностей, потому что дед любил донимать внука:

– Скажи, хлопчику: «Вывернулась лычка из-под кочедычка».

У Мишки же получалось: «Вывернулась лычка из кадычка».

Михаил Аверьянович радовался, как ребёнок, и предлагал повторять за ним скороговорку про того самого грека, который ехал через реку.

Мишка повторял, и, как ни следил за языком своим, у него всё-таки выходило:

Сунул грека

В руку реку…

Видит рака —

В реке грек.

Старик хохотал от души и предлагал новое присловье:

– А ну-ка, хлопчику, вот ещё такое: «Раз дрова, два дрова, три дрова».

– Это я мигом, дедушка! – храбро объяснял Мишка и громко декламировал:

Раз дрова,

два двора…

– Ха-ха-ха! «Два двора»! Эх ты, а говорил – мигом! – ловил его на ошибке дед, и синие глаза его смотрели на внука ликующе и победно. Не задумываясь, он выкрикивал следующую присказку и заставлял повторять её:

На дворе трава,

На траве дрова,

На дровах двора

Не растёт трава.

Мишкин язык, конечно, не мог пробраться сквозь эти словесные дебри и быстро запутывался в них, что приводило Михаила Аверьяновича в неописуемый восторг. Воодушевляясь, он подбрасывал внуку одно присловье за другим, ловко расставлял хитроумнейшие сети из обыкновенных слов и, похоже, испытывал удовольствие птицелова, видя, как внук барахтается в этих сетях. Присказки-ловушки были, как правило, безобидными, но были и коварные. Михаил Аверьянович обычно приберегал их под конец своей забавы.

– Слушай, хлопчику, внимательно и отвечай мне, – обращался он в таких случаях к внуку, а затем начинал:

Гришка, Мишка и Щипай

Ехали на лодке.

Гришка с Мишкой утонули —

Кто остался в лодке?

– Щипай! – тут же отвечал ничего не подозревавший мальчишка.

А Михаилу Аверьяновичу только того и надо было:

– Щипать, значит? Ну, так что же, это можно. Вот тебе, вот!

Бескочечно довольный тем, что и на этот раз хитрость его удалась, он легонько щипал внука за усыпанную цыпками икру.

Мишка визжал. Не столько, разумеется, от боли, сколько от досады, что так-то легко околпачен дедушкой. Обидевшись, он убегал от Михаила Аверьяновича в глубину сада, ложился на траву и глядел вверх. Над ним склонялись ветви, отягощённые яблоками. «Как овечий хвост», – повторял он слова дедушки, который любил говорить так, когда на яблоне уж очень много плодов. Мишка вспоминал, какой у овцы хвост, но никакого сходства с яблоневой веткой не находил. Всё: яблони, и яблоки, и сливы, и смородина, и тёрн – весь сад сейчас был похож на дедушку точно так же, как похож был на него и лес, когда Михаил Аверьянович входил в него. Сад тоже добродушно подсмеивался над Мишкой. В шелесте листьев ему чудилось:

Гришка, Мишка и Щипай …

– Ну и щипай! А тебе-то какое дело?! – кричал Мишка на анисовку, под которой лежал и которую вообще-то очень любил: по анисовке хорошо лазить, сучьи её упруги, не ломаются, а главное – без колючек, не то что у бергамотки или даже у медовки, которая только с виду тихоня и недотрога, а сама вся покрыта мелкими иголками. Полезь-ка на неё – исцарапает, как кошка.

«Отчего это, – думал Мишка, лениво откусывая от яблока, подкатившегося прямо к его голове, – отчего, когда в саду дедушка, сад похож на него, а когда придёт дядя Петруха, то сад похож на дядю Петруху?»