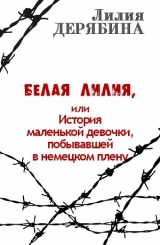

Текст книги "Белая лилия, или История маленькой девочки, побывавшей в немецком плену"

Автор книги: Лилия Дерябина

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)

Глава восьмая

Лагерь для военнопленных в Гёттингене

Лагерь (немцы называли его трудовой лагерь), куда нас привезли, предназначался для военнопленных, а также взятых в заложники членов партизанских семей из Советского Союза, которые должны были работать на паровозоремонтном заводе. Поэтому в лагере находились пленные красноармейцы, женщины, дети разных возрастов, и даже старики.

Лагерь специально расположили рядом с крупным железнодорожным узлом, чтобы западные союзники нашего государства его не бомбили, так как бомбы могли упасть на лагерь. Вся территория, огороженная колючей проволокой, через которую пропускался электрический ток, охранялась вооружёнными немецкими солдатами. Пленные жили в бараках на 300 человек, спали на двухъярусных нарах, на которых лежали жёсткие матрасы и тонкие заношенные одеяла.

Для пленных был установлен строгий порядок. Подъём в 5 часов утра. Все шли в столовую, где получали полный котелок баланды из брюквы. Порция выдавалась на целый день: хочешь, съедай всё сразу или оставь до вечера. Оставлять было опасно: голодный сосед по нарам мог съесть. Некоторые брали котелки с собой на завод, чтобы доесть во время короткого перерыва.

На работу водили строем в сопровождении вооружённые солдаты с овчарками. Если кто-нибудь из пленных делал шаг в сторону, солдаты спускали собак. Однажды стоявшая на обочине дороги, по которой двигались пленные, пожилая немка протянула кусок хлеба. Какой-то ребёнок выскочил из строя и схватил хлеб. Он только успел затолкать его в рот, как спущенные собаки кинулись к нему и растерзали у всех на глазах. Колонна пленных в ужасе закричала, а немка закрыла лицо руками и села на землю. Раздались выстрелы вверх, собаки злобно оскалились. И в наступившей тишине послышалась команда: «Бегом марш! Быстро!» Такая же участь постигла и выпавшего из строя старика, у которого не было сил идти дальше.

Работали по 12–14 часов в день с двумя перерывами по 30 минут. Первое время один раз в день работающим пленным выдавали 100 грамм хлеба, испечённого непонятно из чего. Те же, кто оставался в лагере, хлеб не получали. Поэтому многие женщины, у которых оставались в лагере дети, тайком от мастера прятали хлеб в одежду, чтобы их подкормить. Но уже с лета 1944 года они лишились и этого куска.

На территории лагеря были расположены: здание администрации – у самых ворот, поодаль – казарма для солдат-охранников, рядом – столовая для немцев. В глубине виднелось одноэтажное каменное здание, где находилась баня для пленных. На заводе работали не только пленные, но и немцы: инженеры, мастера и другие специалисты. Администрация завода, так же как и администрация лагеря, очень боялись подхватить какую-нибудь заразу от «русской свиньи», поэтому всех пленных, и детей, и взрослых заставляли каждый день умываться и мыть ноги, а раз в неделю мыться в бане. При этом во время мытья немцы в помещение бани впускали какой-то газ, который должен был убивать вредных микробов и насекомых. Но многим от этого газа становилось плохо, а некоторые даже умирали. Особенно тяжело переносили газ дети. Но немцев это не волновало, новые партии пленных поступали постоянно.

Нас поселили в бараке, который находился напротив здания администрации лагеря. Я спала на втором ярусе нар, мама с сыном – на нижнем. В лагере было много военнопленных, женщин с детьми и детей 13–17 лет без родителей, а также и молодых женщин без детей. Все пленные, в том числе и дети, работали на заводе. В лагере оставались только дети младше восьми лет. Оставались одни, без присмотра взрослых, поэтому те, кто постарше, присматривали за младшими. Правда, в штате администрации лагеря числилась надзирательница, которая должна была воспитывать детей и учить их немецкому языку и немецкому порядку.

Звали её фрау Марта. Это была импозантная дама: высокая, очень полная, вся затянутая в кожаную одежду, которая скрипела при каждом движении. Она всегда ходила с длинной тростью. Фрау Марта знала русский язык, но плохо. Она заставляла нас говорить на немецком и, если кто-то неправильно произносил слова, очень больно била этой тростью. И ещё у неё была одна изуверская привычка: увидев мальчика без штанишек, сажала его к себе на колени и начинала крутить ему писульку, а если мальчик начинал плакать от боли, фрау Марта хлёстко била по голове. Девочек она тыкала хлыстом в живот или пинала ногами.

Дети боялись её как огня и, завидев в воротах лагеря монументальную фигуру фрау Марты, прятались кто куда. Особенно ей понравился мой брат Эдик. Ему тогда было два года, голубоглазый и белоголовый. Увидев его впервые, фрау Марта воскликнула: «О! Этот мальчик похож на арийца!». Она ущипнула Эдика за щёчку, но так больно, что он заплакал и бросился к матери на руки. Фрау Марта спросила у моей мамы: «Ты спала с немцем? Ребёнок от немца?» Мама возмущённо замахала руками: «Нет, нет! Мой муж русский и сын русский!» Фрау Марта злобно хлестнула её по лицу тростью. Мама вскрикнула и приложила руку к щеке, сквозь пальцы выступила кровь. Фрау Марта круто развернулась на каблуках своих до блеска начищенных русским пленным сапог и двинулась к зданию комендатуры.

С того времени она постоянно приходила в наш барак и, если видела бегающего без штанишек Эдика (штаны у него порвались, и он ходил в длинной женской кофте), брала его на руки, садилась на наши нары, угощала его кусочкам хлеба или сахаром и начинала своё развлечение. Первое время он терпел её действия ради угощения. Но фрау Марта усилила свой крутёж, Эдик плакал, отталкивал её руки и однажды даже укусил её. Она избила его хлыстом так, что он несколько дней не мог вставать.

Так как мама работала на заводе с раннего утра до позднего вечера, она не знала о действиях надзирательницы. Я рассказала ей о том, что случилось. На другой день мама на работе обратилась к своему мастеру-немцу с просьбой принести какие-нибудь штанишки сыну. Старый немец был добрым человеком. Маленький тщедушный старичок (мужчины помоложе находились на фронте), он иногда, украдкой, чтобы никто не увидел и не донёс в гестапо, давал моей маме какую-нибудь одежду, кусочек хлеба, варёную картошку.

Уже шёл 1944 год, в Германии чувствовался недостаток продуктов питания, немцы получали их по талонам в ограниченном количестве. Большинство же немцев, работающих на заводе, обращались с пленными из Советского Союза как со скотом.

После того как мама надела на сына принесённые мастером штанишки с резинками, фрау Марта перестала преследовать его. Вскоре она исчезла из лагеря, а взамен появилась молоденькая девушка, которая совершенно не обращала внимания на детей и большую часть времени проводила около солдат, охранявших лагерь, или на кухне, где готовили еду для солдат. Дети очень быстро это поняли, но, наученные горьким опытом, при её появлении в лагере моментально разбегались в разные стороны.

В 1944 году всё население Германии работало на Рейх, и в нашем лагере ощущался острый дефицит гражданских должностей. Летом этого года в администрации случайно узнали, что моя мама владеет немецким языком. Её забрали с работы на заводе и заставили вести учёт прибывающих и убывающих пленных (умерших от истощения, убитых за провинности, увезённых больных в так называемую «русскую» больницу и выбывших по другим причинам).

Германская экономика, работающая на войну, переживала тяжёлые времена. Не хватало продуктов питания, одежды, электроэнергии, бензина и многого другого. По этой причине электрический ток, пропускаемый по проволочному ограждению, стали периодически отключать, но делали это секретно, чтобы пленные не разбежались. Но мы, дети, каким-то образом узнавали время отключения, пробирались к ограждению подальше от здания администрации, проделывали под проволокой руками и палками лаз, вылезали через него наружу и бежали к мусорной свалке. Там мы рылись в куче мусора, отыскивая старую одежду, остатки продуктов: кусочки хлеба, подгнившие овощи и фрукты, и даже поломанные игрушки. Все трофеи мы приносили в барак и там делились с теми, кто был слишком мал или слаб от голода и болезней.

Однажды, когда я побежала к проволоке, за мной увязался мой брат Эдик. Ему было всего два с половиной года, он еле ковылял на своих рахитичных ножках, и мы не могли с ним догнать наших товарищей, поэтому я повела своего братика на самую близкую к лагерю свалку. Она была маленькая, и на ней редко можно было найти остатки продуктов. Около свалки мы нашли заплесневелую корочку хлеба, и хотя были голодны, выбросили её. Вскоре мы нашли полбуханки хлеба, которую я спрятала подмышку. Эдик зачем-то прихватил с собой кастрюльку без дна, и мы двинулись к лагерю.

В этот момент из-за угла свалки появился очень худой человек: на голове ёжиком торчали пучки волос, подбородок зарос седой щетиной, на нём была одета грязная исподняя рубашка, затёртое галифе, ноги босые и сильно израненные. Он кинулся к брошенной нами заплесневевшей корке хлеба и вцепился в неё зубами. Мы вначале остолбенели, а потом я неосознанно протянула этому человеку, который оказался голоднее нас, спрятанный подмышкой хлеб. Он жадно схватил его, что-то промычал, из глаз его покатились слёзы. Махнув рукой, человек куда-то побежал, а мы с братом двинулись к нашему лагерю.

Погода была прекрасная, светило солнышко, мы шли вдоль реки по зелёной аллее. Наш лагерь располагался на другой стороне реки, нужно было перейти мост. Мы, находясь на его середине, услышали гудок сирены, оповещающий о налёте самолётов. Я заторопила брата, ведь в любой момент может начаться бомбёжка, и мама будет сильно переживать из-за нашего отсутствия!

И действительно, стоило перейти мост, как сзади раздался свист падающей бомбы. Мы оглянулись: от прямого попадания бомбы мост завалился в реку. Подойдя к проволочному заграждению, увидели маму, пролезли под проволоку. Она ударила нас, а потом обняла и расплакалась. Эдик вытирал своими ручонками её слёзы, утешал: «Мамочка, не плачь! Мы тебе принесли кастрюльку» – и подал ей кастрюльку без дна. Мама посмотрела на неё и рассмеялась: «Сыночек, что я буду в ней готовить? Ведь у нас нет ничего». А Эдик ответил: «А мы ещё сходим на свалку и что-нибудь найдём». Мама подхватила его на руки, и мы вместе пошли в укрытие прятаться от бомбёжки.

Мой братишка нашёл ещё один способ добывать пищу. Он был беленький, с яркими голубыми глазами, бойко говорил по-немецки. Когда Эдик видел, что какой-нибудь солдат из охраны лагеря жует бутерброд или что-то ещё, он подходил, дёргал за штанину и говорил по-немецки: «Папа! Папа! Я хочу кушать». Кто-то из солдат мог дать ему кусочек, а кто-то отгонял или просто отворачивался.

И вот однажды Эдик увидел у дверей немецкой столовой солдата, держащего в руке большой кусок хлеба. Он подбежал к нему и, по привычке дёрнув за штанину, попросил хлебушка. Солдат долго смотрел на него, продолжая жевать, потом остаток хлеба бросил на землю, а когда Эдик кинулся к хлебу, сильно ударил его сапогом. От удара Эдик кубарем прокатился несколько метров, кое-как поднялся и молча пошёл к маме. Он хотел ей что-то сказать, но только открывал рот и ничего не мог произнести. Уткнувшись в мамины колени, он горько расплакался.

Почти три месяца Эдик не разговаривал, потом, наконец заговорил, но так сильно заикался, что никто не мог его понять, даже мама. Я ему служила переводчиком, потому что только я знала, что он хочет сказать. Эдик после этого случая стал нервным, боялся подойти к солдатам, не играл с ребятами, потому что они его не понимали. И он на всю жизнь остался заикой. В те годы не лечили заикание, да и не до того было в послевоенные тяжёлые годы.

Глава девятая

Донос в гестапо

Осенью 1944 года в наш лагерь приехал бывший советский генерал Власов, добровольно сдавшийся немцам и с их одобрения создававший так называемую «русскую освободительную армию». Он ездил по лагерям для военнопленных и вербовал добровольцев в свою армию. В нашем лагере добровольцев не нашлось. На другой день немецкие власти прислали военно-медицинскую комиссию и, отобрав десятка два более или менее здоровых ребят, надели на них форму РОА, погрузили в эшелон и повезли на фронт.

Но никому не хотелось воевать против своей страны, а потому ночью несколько ребят разобрали пол в вагоне и сбежали. Однако наш лагерь находился в глубоком тылу, фронт далеко, бежать некуда, и ребята вернулись в лагерь. Они обратились к моей маме за помощью. Она выдала им нагрудные номера погибших пленных, которых не успела занести в журнал учёта. Мы, пленные, для немцев были все на одно лицо, а потому администрация лагеря ничего не заметила. Но кто-то написал в гестапо донос, и за нашей мамой приехала чёрная машина.

Дней десять мы о ней ничего не знали, потом чёрная машина приехала за мной. Меня ввели в большую слабо освещённую комнату. Слева стоял стол, за которым сидел офицер в чёрной эсэсовской форме, перед ним лежала стопка бумаг и стек, непременный атрибут офицеров гестапо. Справа у стены – железный стол, на котором лежали какие-то металлические инструменты, и рядом лавка, тоже железная. Вскоре я на себе узнала, для чего всё это!

Два дюжих гестаповца в чёрной форме с засученными рукавами ввели женщину. Поначалу я даже не узнала свою мать, а узнав, вздрогнула: она еле держалась на ногах, вся в синяках, лицо опухшее, в волосах седые пряди. Но больше всего меня поразили её глаза: яркие зелёные, они стали чёрными, видимо, от перенесённых пыток расширились зрачки. Увидев меня, она рванулась из рук гестаповцев, но они крепко держали её.

Один из гестаповцев схватил меня и, положив на лавку, привязал верёвкой. Меня били нагайками, и из попы брызгала кровь, вырвали ноготь. Мама молчала, я тоже. Почему я молчала?

Горький опыт оккупации и плена научил меня терпеть и молчать. Если кричишь, пытаешься вырваться, тебя просто прибьют. Нам доставалось и нагайками, и стеком, пинком сапогами, натравливали собак. Часто детей сажали в карцер, из которого они выходили в ужасном состоянии. Мне вообще чаще доставалось. Я была очень шустрой. Рыскала по всему лагерю в поисках чего-нибудь съестного. Я даже умудрялась пробраться в солдатскую столовую и стащить что-нибудь для брата, ведь он был совсем маленький! И неоднократно попадала в карцер. А мама всегда учила: «Терпи, молчи! Мы должны выжить и вернуться домой. Будь сильной!»

Но когда гестаповец схватил раскалённую железяку, я услышала истошный крик матери – это был крик раненого зверя. И когда он приложил раскалённое железо к моей груди, я тоже закричала и потеряла сознание. Очнулась я уже в бараке. Вокруг меня суетились женщины. Они плакали, смывая с меня кровь, и я услышала, как они говорили: «Бедная девочка в восемь лет стала седая!» В тот момент я даже не поняла, что речь идёт обо мне.

Женщины кое-как состригли волосы на голове, которая была пробита, промыли мои раны, наложили на них листья подорожника: других лекарств у нас не было. Сильно болел ожог на груди, кровоточил палец с вырванным ногтем, я не могла сесть на попу, так как вся кожа на ней была порвана нагайками. Скорую помощь не вызывали. Все знали: тех, кого увозила «скорая», в лагерь уже не возвращались. Их увозили в крематорий.

Через два дня привезли мою маму и бросили на нары, я встала, чтобы помочь уже ей. Она была в ужасном состоянии: бредила, не понимала, где находится, звала то меня, то Эдика, ругалась по-немецки и по-русски, всё время просила пить. Я подавала ей воду в ковше, вдруг она выхватила у меня ведро и вылила его на себя, а потом начала биться. На шум прибежали солдаты, привязали её к нарам, но она продолжала биться. Тогда немцы вызвали машину скорой помощи и, кое-как затолкав в неё нашу маму, отправили её в «русскую больницу».

Глава десятая

Моя мама и монахини

Три месяца мы ничего о ней не знали и решили, что она погибла. Вдруг к нам в барак пришла надзирательница и, взяв за руки меня и брата, повела к зданию администрации. Там на ступеньках стояли две монахини. Увидев нас, они всплеснули руками и расплакались. Вид у нас был ужасный: мои раны гноились, белые волосы клочками торчали на голове. У Эдика ножки стали кривые, живот надулся. Одежда рваная, и мы сильно оголодали.

Когда маму увезли на «скорой помощи», мы с братом остались без материнского присмотра. Женщины, живущие в одном с нами бараке, работали на заводе по 12–14 часов, у них были свои дети, о которых нужно было заботиться. Не было лекарств и бинтов. Если заболевал кто-то, увозили в «русскую больницу», из которой никто не возвращался. Жильцы нашего барака пытались нам помочь нам. Но чем они могли помочь? Раньше время от времени в лагерь привозили в больших крытых машинах ношеную одежду и обувь, выгружали всё посреди лагеря. Пленных отпускали в этот день с работы пораньше, и все дружно рылись в образовавшейся куче, выбирая для себя нужное. А с середины 1944 года такие привозы прекратились. Поэтому люди даже одеждой не могли с нами поделиться.

Я, как и все, вставала утром в 5 часов и с двумя котелками шла в столовую получать баланду из брюквы. Ела сама и кормила брата. Он с трудом глотал жижу, хныкал, отталкивал котелок, просил хлебушка. Я не могла, как раньше, лазать под проволоку и ходить на свалку на поиски продуктов. После пыток я ослабла, мои раны ныли и не давали покоя. У Эдика ножки стали рахитичными, живот от баланды из брюквы надулся. Одежда наша порвалась, и мы сильно оголодали. Монахини подхватили нас на руки и понесли к воротам. Надзирательница что-то им говорила, но они её почти не слушали.

За воротами стояла повозка, запряжённая старенькой лошадкой, и мы поехали в неизвестность. Эдик прижался ко мне и с испугом смотрел на женщин в непонятных одеждах. Одна монахиня управляла лошадью, а другая укрыла нас одеялом. Стояла глубокая осень, а мы с братом были полураздеты.

Наш «экипаж» остановился у старинного собора. Открыв большим ключом массивную дверь, монахини ввели нас в комнату, где на кровати сидела наша мама. Я заметила, что синяки и отёки на её лице прошли, глаза уже не чёрные, а зелёные, но какие-то мутные. Она посмотрела на нас, глаза её загорелись. Она протянула руки, но вдруг забилась в судорогах и упала на кровать. Монахини нажали какую-то кнопку и быстро вывели нас. Навстречу бежал доктор в белом халате. Монахини, что-то сказав ему, повели нас в другую комнату, раздели и посадили в ванну, а одежду выбросили в ведро.

После ванны нам дали чистую одежду: Эдику брючки на бретельках, рубашку, тёплую курточку, носки и ботинки, а мне – платье с длинными рукавами, тёплые трусики, ботинки. Все мои раны протёрли, намазали мазью и перевязали. А потом нас накормили манной кашей. Она была без масла, без сахара и молока, но нам казалось, что ничего вкуснее ни до, ни после войны мы не ели! Мы до блеска вылизали свои тарелки. И долго ещё потом мы с братом вспоминали эту кашу. Монахини смотрели на нас и плакали. К вечеру они отвезли нас в лагерь, положив нам в карманы немного сухарей.

Дня через три дня они снова приехали за нами. В монастыре нас сразу отвели в комнату мамы. Она быстро встала с кровати, обняла нас и расплакалась. Осмотрев меня и увидев, какие страшные незаживающие раны на мне, она снова заплакала. Монахини дали выпить ей какое-то лекарство.

Успокоившись, она рассказала, что у неё было буйное помешательство, здесь её очень хорошо лечат, несмотря на то, что она русская. В монастыре много больных разных национальностей, в том числе и немцев, особенно детей, и поэтому она старается помогать монахиням в благодарность за лечение.

Ещё несколько раз за нами приводили в монастырь. В один из таких приходов мы увидели женщину, которая разговаривала с нашей мамой по-немецки. Она подошла к нам, осмотрела Эдика, а потом меня. Особенно внимательно осмотрела мои раны. Повернувшись к маме, она что-то сказала ей, я поняла только «отдай мне». Мама отрицательно замотала головой: «Нет». Женщина снова настойчиво и быстро стала говорить, показывая на меня. Я не понимала, что она говорит, но почему-то почувствовала к ней доверие, я даже подошла поближе, чтобы лучше понять, что она говорит. Женщина обняла меня, и я прижалась к ней. Мама удивлённо глянула, помолчала и через паузу сказала: «Доченька, хочешь пойти к этой тёте жить?» Я не раздумывая ответила: «Да, хочу». Мама задумчиво посмотрела на меня и махнула рукой: «Ну, хорошо». Женщина заулыбалась, снова обняла меня. Они о чём-то с мамой поговорили.

Когда женщина ушла, мама сказала мне: «Эту женщину зовут фрау Анна, она ненадолго возьмёт тебя к себе, чтобы подлечить. Как только монашки отпустят меня, фрау Анна придёт, и ты некоторое время поживёшь у неё, подлечишься».

По требованию администрации лагеря через три дня мама вернулась в лагерь. Она рассказала, почему попала в гестапо, что там происходило, и как оказалась в монастыре.