Текст книги "Том 4. Последний фаворит. В сетях интриги. Крушение богов"

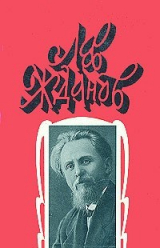

Автор книги: Лев Жданов

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]

Екатерина на досказала, снова порывисто поднялась и зашагала по светлой, с зеркальными стенами комнате, служащей вместе и спальней, и рабочим кабинетом императрицы.

Нассау хотел было что-то заметить, но Екатерина снова заговорила с затаенной горечью:

– Коли своим не стыдно, что же с чужих взыскивать?! Бог с ним. Буду вперед еще осторожнее с людьми… Особливо галльского происхождения!

– Я не решаюсь оспаривать вашего мнения, государыня, – осторожно начал принц, – но все же думается, вас могли ввести в некоторое заблуждение… Может быть, даже против воли, с самыми лучшими намерениями…

– Надеюсь, светлейший мне зла не пожелает… да иные тоже. Мне зло – им зло. Толкуют, что каждый из моих вельмож от какого-либо из дворов получает хорошие поминки, если не постоянные субсидии. Если бы и так. В конце концов, я им больше всех плачу. Мне они и должны служить лучше всех. Так и бывает. Помните это, милый принц. А пока покончим этот разговор. Торопите с флотилией. Если нужно еще денег или чего иного, говорите прямо мне. Я взяла на себя ведение этой войны. Надеюсь, что для шведов и меня хватит… Подите с Богом…

– Да хранит вас Господь, государыня.

Когда принц уходил, Захар Зотов, один из двух камердинеров, постоянно дежурящих за дверью спальни, появился на звонок государыни.

С самой Екатериной вдруг произошла мгновенно удивительная перемена. Глаза ее потухли, приняв бледный, сероватый оттенок вместо голубого, им обычного. Пылающее лицо, как будто от внутренней затаенной боли, перекосило страдальческой гримасой, и оно покрылось морщинами, особенно у рта и вокруг глаз. Потерявшие напряжение мускулы лица давали заметить, что подбородок ее, обычно немного выступающий вперед, может заостряться, как у самой дряхлой старухи, даже такой полной, как Екатерина.

Даже высокая, налитая еще грудь под свободным платьем как-то сразу ввалилась, подряблела.

Сильный нервный подъем удивительно молодил Екатерину.

Минуту тому назад никто не поверил бы, что этой женщине недавно исполнилось шестьдесят лет.

А сейчас на ее лице, на всей согбенной, усталой фигуре, казалось, яркими знаками проступила далекая дата: 29 мая 1729 года, день появления на свет принцессы Софии Ангальт-Цербстской, которую теперь, уже при жизни, современники, весь цивилизованный мир называл Екатериной Великой.

– Что с вашим величеством? Нездоровится, матушка? – заботливо спросил Захар, взгляд которого привык замечать малейшее изменение в чертах этого давно знакомого ему лица. – Лекаря не позвать ли? Рочерсона?.. Я сейчас скажу…

– Нет, постой… Так, обычное у меня… Колика моя подступила. Дай воды… Вот и полегчало… Благодарствуй… Откажи там всем, если ждут… Довольно на нонешний день…

– Почитай никого и нет. Вяземский князь один… Я сейчас… А к вам, матушка, кого звать? Марью Савишну, может? В постельку, может?..

– Нет… Тут еще мне надо… Попроси Анну Никитишну… Она знает… Ждет, поди, у себя. Мы сговаривались с ней… Скажи, прошу ее… Ступай… Успокойся. Видишь, легче мне…

И новым усилием воли старая, больная женщина заставила себя принять свой обычный бодрый, ясный и ласковый вид.

– Слушаю, матушка… Иду…

Привычный ко всяким переменам в этой сложной натуре, в этой царственной артистке, одаренной необычайной способностью казаться такою, какою она сама хотела, любимец ее Захар вышел из покоя, незаметно покачивая седой головой, украшенной пышным пудреным париком.

* * *

– Ну, что, узнала, Annete? Говори, рассказывай все прямо. Мне надо знать. Правда это? Правда все, что я слышала?.. Или обносят его? Мне надо знать… Говори прямо, не бойся: я спокойна и сильна… Со мной ничего не будет…

Так засыпала вопросами Екатерина Анну Никитишну Нарышкину, как только ее старинная подруга появилась на пороге.

– Успокойся. Сейчас все скажу – по крайней мере то, что сама знаю. Прошу тебя, не волнуйся, не страдай так. Это и меня заражает… Ну присядь, если можешь. Сюда на диван. Вот так. Ну а я у твоих ног. Помнишь, как мы часто сиживали с тобою в наши минувшие годы?.. Так. Дай руку… Я так люблю твои руки. Ни у кого, нигде не видала я такой красивой, нежной… такой бархатной и сильной руки… Сейчас, сейчас… скажу… Не волнуйся. Ничего особенно важного нет. Потому я и не спешу. Вот теперь лицо твое стало светлее. И хорошо. Слушай… Знаешь, как это по-русски говорят… – И до сих пор сыпавшая французской речью Нарышкина произнесла чистым московским говорком: – Нет вестей – добрые вести.

– Нет вестей?.. – тоже по-русски, чуть-чуть выдавая свое немецкое происхождение отчеканиванием согласных, протяжно по-своему переспросила Екатерина. – Как же это, помилуй? А вести были, и весьма не отменные… Слышь, говорят…

– …што кур доят. Лих, молока никто не пил… Так и тут. Со всех концов про Щербатову про княжну толки. А как стали с самими со стариками говорить, те и на дыбы: «Да нет, да быть не может».

– Нашли кого пытать… Они не скажут. Меня боятся, гнева моего. Старики старомодные…

– А может, и так, – незаметно наблюдая за Екатериной, согласилась Нарышкина.

Что-то сдержанное замечалось в ее движениях, словах, в самом звуке голоса. Как будто она хотела приготовить к неприятному известию старую подругу и вела дело так, чтобы полегче нанести удар.

В другое время Екатерина сейчас заметила бы непривычную манеру подруги. Но теперь, занятая одной жгучей, неотвязной мыслью, она больше прислушивалась к собственным ощущениям и словам, чем к чему-нибудь иному.

– Статься может, и права ты, душенька, – протяжно, в тон Екатерине, повторила Нарышкина.

– Как права? В чем? Вестимо, права… А ты еще споришь… С ней он, с этой змеей подколодной, с девчонкой наглой стакнулся… Меня осмеяли… И это им так не пройдет. А ты еще уверяешь, что нет ничего… Ты…

– Дай срок. Не сбей с ног… Послушай спервоначалу, что я… В ту пору и будешь грозой метать… Оно хоть идет к лицу тебе, как у тебя очи так почернеют, да я не кавалер. И без того люблю тебя безмерно. Договорить-то позволь, душенька.

– Говори. Только я ничему не верю…

– И на том спасибо. Много, поди лет сорок с лишним, дружбу ведем, а такого не слыхала. Видно, шибко засел этот «кафтанчик красный» вот тут у тебя?.. – И фамильярно Нарышкина дотронулась рукой до груди своей державной подруги.

– Оставь! Что говорить хотела? Сказывай. Слушаю я… И не думай вовсе, чтобы уж очень он мне… Ну, понимаешь… Вынести того не могу, когда не я первая абшид даю. Когда по столице и повсюду говор пойдет: постарела, мол… Прошло, мол, мое время… Вот, мол… Да нет, быть того не должно…

– И не будет. Приятно, когда слышу речи такие твердые… Ну мало ль дури на свете? Смазливая рожица княжны приворожила его… Ненадолго, поди. Первого родит – сама рожном станет. Видала я таких, как она… Тебе ли чета? Хоть и внучкой тебе быть может… Только годами и взяла… Да тем, что, гляди, если правду врут, он первый к ней коснулся… Это лестно мужчине… Плод какой, подумаешь, диковинный… что у каждой девки дворовой в тринадцать лет найдется… Ну да шут с ними… Пусть лакомится на здоровье… Меня послушай. Знаешь, душенька… царица ты моя любимая… Твоя радость – моя радость. А всегда я понять плохо могла: что тебе в нем полюбилось? Вспомни, как светлейший с него портрет тебе показывал, сватал молодчика после покойного нашего, незабвенного; как это ловко ты вымолвила: «Рисунок хорош, да краски неважные». А по мне, совсем линялый твой «красный кафтан»… Привыкла к нему ты, вот и все… А то…

– Оставь, молчи… Пустое несешь… И умен, и образован, не похуже Андрея Шувалова… Собой сколь хорош, не слепа ты, поди… Не люблю, когда лукавят. Роду прекрасного… От корня высокого, от Рюрика… Всем взял… И… что от тебя таить?.. Надоел бы он мне… будь и во сто раз лучше, так и спустила бы на воду, как икону старую… Как другим приводилось плыть… И Орлу моему, и светлейшему, другу неизменному, и прочим… А тут насупротив того. Вот без этой причины, а уж у нас и в Европе толки идут: больна я смертельно… Рак меня грызет, помираю-де совсем… Поневоле, кто не верил, верить станет, как узнают, что самые близкие прочь бегут… Что одна я… всеми кинутая, отброшенная…

– Да помилуй, душенька, chere Catherine[4]4

Дорогая Екатерина (фр.).

[Закрыть], побойся Бога… Тут же под боком молодые люди режутся, стреляются от страстей своих к тебе, а ты говоришь…

– Что еще там? Кто еще?.. Все твой вздор? Слыхала я.

– Не слушай, если неохота. Я этим не торгую. Знаешь, если и думаю – о твоей только радости… Про тебя на самом деле кто бы не дерзнул чего такого помыслить… И сам как увидит, что бросаешь ты его без дальних слов, «кафтан» этот линялый…

– Молчи… Ты опять о ротмистре твоем… Об этом с женским лицом… Глаза у него красивые, правда. Я заметила. И рот приятный… Даже, знаешь, он мне чем-то Александра Димитрича покойного, ангела моего, припоминать стал… Веришь ли?

– Как не верить? Лучше еще его. Сила какая, ежели бы ты знала… Что про него рассказывают!.. Повторять даже стыжусь. Большой шалун… по сердечной части. Неутомим ни в чем… А характер голубиный. Сын такой нежный… почтительный… Брат редкий. Сестры у него… Просто он им матери лучше… Бриллиант, а не мужчина… и… – Нарышкина снова перешла на французскую речь: – Нас уж так любит… умирает от страсти… Я не зря говорю… Даже на свою жизнь покушался. Едва удержали…

– Не верю…

– Ваша воля… А я бы не то поверила… Сама бы такого подыскала молодчика… и зажила бы превесело. А «кафтанчик» за дверь…

– Ах, вот как…

– Разумеется. Пусть женится на ком хочет после того. От тебя отставка ему, не тебе от него…

– Вот как! Женится?! Наконец-то выговорила. Правда, значит, жениться он сбирается. Все уж знают? Вот куда ты вела?

– Да, нет, так только…

– Знаю я тебя. Всегда вокруг да около… Прямо не скажешь. А еще другом себя считаешь моим. Не верю я и тебе ни единого слова… Теперь вижу, в чем дело. Помешал кому-либо граф. И выдумали всю эту повесть… И мне иного подставляете. Полагали, я на свежую приманку так и накинусь, мальчика отличу… и от себя отгоню человека, который несколько лет подряд без пятна здесь прожил… Все я поняла… Не удастся вам ваша затея… Я вовремя спохватилась. Правда, есть между мной и графом полоса серая… Да не вовсе пропасть. Может, и нравится ему девчонка… Не беда… Побалует с ней и бросит. Меня не кинет. Я себя знаю… И ты меня знать должна… и все вы… Ступай, оставь меня…

Нарышкина с нескрываемым сожалением посмотрела на свою подругу, по-видимому нисколько не обидясь на упреки и подозрения, брошенные ей в лицо страдающей женщиной.

Отвесив глубокий, почтительный поклон, она направилась к выходу.

Быстрым движением, на какое нельзя было считать способной эту пожилую, грузную женщину, Екатерина кинулась за подругой и остановила ее у самых дверей:

– Постой, погоди… Не сердись… Не уходи так… молча… Неужели же ты не видишь, как я страдаю?.. Не смейся надо мной… Сама не рада сердцу моему старому, глупому… А не слушает оно ни лет, ни разума… Только в нем и мука, и отрада моя… Со всем умею справиться… Все разберу, со всем справлюсь, если нужда приходит… А вот с собой не могу… Теряю разум… как дитя малое становлюсь. Ты знаешь. Ты добрая… Ты любишь… Так не сердись. Останься. Помоги. Научи, что делать. Помоги, как быть…

И совсем по-женски, спрятав лицо на груди подруги, Екатерина залилась слезами.

– Ждать… одно осталось… Думаю, что не долго уж. Больше и сказать ничего не умею. Попробуй сама хорошенько спроси его… Вот хоть нынче… После обеда, как останетесь вдвоем, и приступи к нему… Пора маску снимать…

– Маску?.. Так ты уверяешь?.. Нынче?.. Ох, Анеточка, я сколько раз пробовала! А приступить духу не хватает… Глупые мы… Самые сильные женщины, а все же глупые… Хорошо, я возьму на себя решимость… Я спрошу… Только ты близко будь… Если правда… Если он мне скажет так, прямо… Не знаю, перенесу ли. А надо же узнать… Покончить надо. Теперь такая пора трудная. Враги кругом. Людей нету… Сама чуть не фураж для солдат собирать должна… Тут враги… На юге война… На западе Пруссия кулаки сжимает. Даже придется, того гляди, из Польши войска выводить… Царство шатается… Надо весь ум собрать, всю душу взбодрить… А тут сердце мое растерзано, думам мешает, лишает смысла и памяти… Нельзя так. Правда, ждать нечего. Один конец. Мне мое царство десятка графов дороже… Хоть бы и любил меня… Хоть бы и на время задурил. Надо кончать. Без любви без всякой, ты права, лучше этого мальчика приблизить. Пусть место занимает… И спокойней буду. Двадцать семь лет честно послужила трону… И теперь надо обо всем забыть… Решу. Нынче… А ты своего ротмистра готовь. Чтобы не подумал этот зазнайка, что я жалеть по нем стану… Иди… зови мне Козлова… Чесаться, одеваться пора… К столу время… Выйду – похвалишь меня. Никто не заметит, что у государыни у всероссийской сердце может, как у простой слабой женщины, тосковать и кровью обливаться… Тебе спасибо, милая… Сумела мне доброе слово, как надо, сказать… Зови людей моих…

Быстрыми шагами направилась государыня в свою уборную.

Нарышкина со вздохом облегчения последовала за нею.

* * *

Объяснение произошло в тот же день, после обеда, и длилось около четырех битых часов.

В семь часов граф Димитриев-Мамонов, измученный, бледный, вышел из комнаты Екатерины, поднялся во второй этаж флигеля, который занимал во дворце, кинулся на диван в кабинете и долго так лежал, мрачный, безмолвный, не пуская к себе никого.

Екатерина с пылающим лицом, с заплаканными глазами, которые даже припухли от слез, впустила к себе Нарышкину, и долго они толковали вдвоем.

О сцене сейчас же сделалось известно всюду во дворце, и хотя подробностей никто не знал никаких, но догадки, высказанные с разных сторон, были довольно близки к истине.

Совершенно неожиданно ровно в девять государыня появилась из своей спальни и вместе с Нарышкиной быстро прошла в парк, к светлому, красивому пруду, брошенному искусной рукой среди обширной зеленой лужайки, от которой лучами расходились в разные стороны тенистые, ровные аллеи. Причудливо подстриженные деревья и кусты, густые, стеной поднятые зеленые изгороди окаймляли лужайку, как живой забор… Только темные пролеты аллей нарушали сплошную зелень оград, как бы прорывая их своею заманчивой, густеющей, что ни дальше поглядеть, темнотою.

Белые ночи придавали особый, мертвенно-серебристый отблеск и гладкой поверхности озера, и свежей, зеленой листве.

Ночной свет, разлитый повсюду и не дающий тени, настраивал на грустный, но в то же время мирный лад.

– Как сильно по вечерам пахнут цветы! – заметила Екатерина, проходя мимо цветника. – Можно подумать, что это час их любви…

– Говорят, что так оно и есть, ваше величество…

– По вечерам?.. Когда село солнце… Когда тихо…

Когда все заботы отошли… Когда прохладно и легче дышать. А они не глупы, эти цветы… – покачивая головой, негромко, как будто рассуждая сама с собой, сказала государыня.

– Все, что живет, цветет и любит, – все это создано не без ума, ma chere!..

– Правда твоя, Аннет.

Екатерина глубоко вздохнула, и они медленно двинулись вдоль пруда.

На одном из поворотов, когда веселый подстриженный густой кустарник вдруг раздвинулся, открывая вид на озеро, они совсем близко перед собой различили на скамейке темную фигуру сидящего мужчины, военного.

Он был погружен в глубокую думу и, казалось, не слышал, не замечал приближения государыни и ее спутницы.

Екатерина готова была свернуть в сторону, чтобы не видеть чужого, постороннего лица и самой не показаться в таком расстроенном виде, как была сейчас.

Но Нарышкина, словно не понимая ее намерения, спокойно подвигалась по аллее, не выпуская руки подруги, как держала ее раньше.

Шагах в пяти-шести от скамьи, куда привела обеих аллея, они очутились почти лицом к лицу с сидящим.

Это был Платон Зубов, бледный, мечтательный.

Глаза его были опущены, словно на дне пруда, который был у его ног, лежала какая-то великая загадка, поставленная ему для разрешения.

Шорох шагов по аллее вывел его наконец из задумчивого оцепенения.

Узнав обеих дам, ротмистр вскочил, вытянулся, отдавая честь, и в то же время, словно против воли, взгляд его, более чем это предписано артикулом, впился в лицо государыни.

Взгляд Екатерины невольно скрестился с этим жадным, горящим, как показалось ей, взглядом.

Что-то давно знакомое, приятное напомнил и всколыхнул в ней этот упорный, наивно-дерзкий, хотя и полный почтительного обожания взгляд.

И сейчас же он потух, опустился вниз, как будто не вынес ответного взора, брошенного ему помимо воли этой неувядающей очаровательницей, Семирамидой Севера, по словам друзей… Мессалиной новых дней, по отзыву завистников, врагов и клеветников.

Ласково, приветливее обыкновенного кивнув головой молчаливому мечтателю, Екатерина прошла мимо своей твердой, величавой походкой.

И, не оборачиваясь, не видя, она ясно чувствовала на себе, на плечах, на кончике уха, вдруг зардевшегося отчего-то, все тот же упорный, жадный взгляд красивых, больших, бархатных глаз.

– А знаешь, он совсем недурен собой, – после долгого молчания бросила она Нарышкиной, словно мимоходом.

– Так все говорят, – отозвалась та, давно уже ожидавшая этих именно слов.

И снова в молчании обе пошли они дальше…

Десять ударов протяжно и звонко пронеслись над озером, улетели в эту ночную, причудливо-светлую даль.

Молча направилась Екатерина к своему флигелю, простилась с Нарышкиной и вошла к себе.

А Нарышкина, вместо того чтобы внутренними переходами пройти на отведенную ей половину, снова показалась в парке, как бы желая еще побродить в старом саду, под развесистыми вековыми липами, осеняющими тут дворцовые флигеля.

И снова ей встретился Зубов, как будто поджидающий свою покровительницу.

– А вы не пошли на покой? Не спится, Платон Александрович? С чего это? В наши годы бессонница – еще понятная вещь, – протягивая руку ротмистру, насмешливо заговорила Нарышкина. – А вам, молодым людям… Интересно, какая муха вас пикировала? Говорите…

Зубов, почтительно прижав к губам теплую, еще красивую руку придворной затейницы, многое состряпавшей и разладившей на своем веку, мягким, негромким голосом, по своему обыкновению, заговорил:

– Разве можно уснуть?! Дивная пора… Primavera – gioventu del anno[5]5

Весна – юность года (ит.).

[Закрыть].

– Yioventu primavera della vita[6]6

Юность – весна жизни (ит.).

[Закрыть]. Браво, вы и это знаете?! Совсем молодец. Недаром сейчас государыня так лестно отозвалась о нашем маленьком ротмистре… Avanti, sempre avanti![7]7

Вперед, только вперед! (ит.)

[Закрыть] Теперь либо никогда… Слыхали, какая была сегодня продолжительная баталия?

– Говорят во дворце. Никто толком не знает, в чем суть.

– Особенно нечего и знать… Он не глуп, как оказывается. Не дает ей напасть. Первый делает вылазки. О княжне ни слова. Боится, чтобы в припадке гнева она не решилась на что-нибудь ужасное. Надо бы его успокоить, что, наоборот, откровенность пробудит в ней великодушие. А он вместо того толкует о своем раскаянии. Его положение фаворита заставляет-де краснеть такого безупречного дворянина, как граф Димитриев-Мамонов… И прочее и прочее.

– Дерзкий глупец!..

– Вот-вот. И я полагаю то же самое… Но мужайтесь. Вы замечены. С ним дело начато… Шар покатился с горы, и остановить его уже нельзя. Не нынче завтра наступит решительная развязка. Я государыню знаю… Хотя немного и моложе ее…

– О, вы…

– Без лести и комплиментов… Я ревную за нее даже к себе самой… Да-да, помните: мы очень ревнивы. Будьте осторожны всегда и во всем… Ну, вот я вам почти все и сказала… Мы у дверей моих покоев… Благодарю вас. Доброй ночи, Платон Александрович… Спите спокойно… Кстати, князь Вяземский тоже как-то ввернул словечко за вас. Про Салтыкова уж и говорить нечего. Признаться, у вас хорошая опека… А мы к этому прислушиваемся. Кого все хвалят, – значит, стоит похвал… Так думает государыня.

– А вы, Анна Никитишна? Я хотел бы знать: как вы?..

– А мне?.. Нравится тот, кто… мне нравится… Et voila tout[8]8

Вот и все (фр.).

[Закрыть]. Доброй ночи. Не бледнейте: вы мне тоже нравитесь… Спите сладко… Пусть вам грезится то, что должно скоро сбыться… влюбленный Адонис!.. Ха-ха-ха!

И Нарышкина скрылась за своей дверью, оставив Зубова в каком-то непонятном для него состоянии, где ожидание, надежда и полное отчаяние тесно переплетались между собою в трепещущей, возбужденной душе.

* * *

По воскресеньям особенно шумно и людно бывает во дворце и в парке Царского Села.

Государыня из церкви проходит в большой зал, куда собираются все, кто имеет право приезда в эту летнюю резиденцию.

Великий князь Павел Петрович с Марией Федоровной, раньше часто посещавшие государыню, теперь по долгу службы, так сказать, являются в воскресные и праздничные дни с лицами ближайшей свиты на поклон к императрице.

А парк наполняется самой разнообразной местной и столичной публикой, которую привлекает желание хотя бы издали увидеть любимую государыню.

Стеснений, охраны особой не полагается никакой.

Именно теперь, когда во Франции кипит революционный котел, когда и в северную столицу донеслись темные вести о подготовляемом покушении на Екатерину, она не позволяла принять каких-либо чрезвычайных мер.

Генерал-адъютант Пассек, дежурящий во дворце, приказал было только удвоить караулы. Но государыня узнала и велела все отменить.

– Бог и мои дела, любовь моего народа – вот что охранит меня лучше сотни бравых гренадеров с ружьями! – улыбаясь, заметила она огорченному Пассеку.

И восторг, всколыхнувший его грудь, смешался с чувством неясного опасения, не ушедшего сразу из недоверчивой души.

Несмотря на воскресный день и все волнения минувшего дня, Екатерина проработала обычным порядком со своими секретарями, приняла очередные доклады, теперь, по случаю войны со шведами и турками, имеющие особую важность.

Последний занял свой стул за вырезным столом против государыни ее любимый статс-секретарь А. В. Храповицкий.

Семья Храповицких издавна имела прочные связи с русским двором по отцу, служившему лейб-кампанцем при покойной императрице Елисавете, но еще больше с женской стороны.

Мать самого Храповицкого была дочерью Елены Сердюковой, побочной дочери Великого Петра, которую царь пристроил за одного из своих приближенных.

Таким образом, Храповицкий от рождения считался не только в ряду постоянных слуг, но даже свойственником Елисаветы Петровны и преемников ее.

Кроме того, многочисленные связи и материальный достаток дали возможность юноше избрать себе любой род службы при дворе.

По обычаю той поры, он начал с военной карьеры, затем перешел на гражданскую службу. Везде проявил врожденный такт, необычайную мягкость – вероятно, наследие предка-поляка, своего прадеда, – но выдвинуться нигде не успел. Отчасти причиной служило полное отсутствие у Храповицкого честолюбия в его высшем смысле.

Затем его ленивая натура славянина в связи с какой-то болезненной наклонностью к грубому пьянству и разврату, главным образом, остановила быстрые сначала успехи Храповицкого по службе и даже в литературе, где он пробовал силы, выступая довольно удачно.

Эта самая литературность и доставила ему прочное и очень почетное положение статс-секретаря, удобное именно тем, что отнимало очень мало времени, давая возможность жить так, как хотелось этому странному человеку.

Их двое было, таких чудаков, при екатерининском дворе: он и Безбородко.

Граф Священной империи, государственный канцлер, один из первых богачей, Безбородко, также поляк происхождением, как и Храповицкий, пятнадцать лет тому назад быстро выдвинулся при Екатерине благодаря своей сметке, гибкости и уменью ловить момент. Злые языки даже толковали, что Екатерина, несмотря на грубоватую наружность молодого секретаря, на короткое время приблизила его было к себе, как и многих иных, но места фаворита он не получил. В этом отношении, очевидно, дарования его не соответствовали важности положения.

Прозванный в юности Хохлом за свою простоватую внешность и сильный малорусский говор, Безбородко остался неизменен и на высоте.

Распутный, обжора, пьяница, содержа настоящий гарем, Безбородко, как это знали все, по субботам уходил из своего богатого дворца одетый простым обывателем, с сотней рублей в кармане и в самых грязных притонах пьянствовал и развратничал до понедельника утра.

Затем возвращался домой, где короткий сон и холодные ванны возвращали ему все самообладание и важный вид вельможи.

Так же – по странному совпадению – поступал и Храповицкий.

Кончалось его дежурство во дворце, не предвиделось дел, по которым государыня могла бы вызвать его не в урочное время, и Храповицкий отводил душу, посещая самые грязные притоны столицы, где не раз в пьяном виде затевал даже драки, рискуя быть искалеченным, если не убитым на месте.

Все передавали случай, когда явился к Храповицкому утром какой-то посетитель и обомлел.

Накануне в притоне пришлось ему в ссоре избить пожилого толстяка с наглым лицом, по пьяному делу буянящего и оскорбляющего других.

Взглянув утром на Храповицкого, в руках которого находилось важное дело, касающееся просителя, последний узнал в сановитом вельможе вчерашнего пьяного толстяка. Сомневаться нельзя было уже потому, что на лице его, замазанные, покрытые пластырями, сохранились явные следы ночного побоища.

Добрый по душе, Храповицкий ласково принял вчерашнего обидчика, как будто никогда с ним не сталкивался, и решил его дело как только мог лучше.

Стоя вне всяких партий, уверенный в своем личном положении, Храповицкий не интриговал, не подкапывался ни под кого из окружающих – напротив, был со всеми в хороших отношениях, хотя и не старался услужить никому из враждующих между собой придворных и фаворитов.

За ним не примечали и другого, общего для всех греха – лихоимства.

– Готова дать на сожжение руку, что Храповицкий взяток не берет, – сказала о нем как-то государыня, которая хорошо знала всех своих приближенных с их достоинствами, недостатками и грешками.

Поэтому Храповицкий долгое время пользовался особым доверием Екатерины. Совсем под конец ее жизни умному придворному пришлось сломать себе шею на самой, казалось бы, безобидной вещи.

Ежедневно для потомства записывал Храповицкий все, что слышал во время своих докладов от императрицы.

В правдивую запись он не вносил ничего от себя: ни мыслей, ни соображений, ни личных чувств. Как в зеркале, отразилась тут одна сторона жизни этой сложной женщины, желающей всегда и во всем остаться госпожой, испытывать других, а не служить предметом изучения.

Узнав о записях человека, которого она считала простым инструментом в своих искусных руках, Екатерина постепенно отдалила от себя тайного наблюдателя или соглядатая, как она решила, который, может быть, передаст будущим поколениям не то именно, что она сама решила сказать о себе…

Это случилось потом… Теперь же, в 1789 году, Храповицкий еще пользовался полной доверенностью и близостью к императрице.

По общему мнению, он того вполне заслуживал.

Толстый, немолодой, страдающий одышкой, он проявлял юношескую легкость и изворотливость ужа, когда этого требовалось, чтобы услужить государыне.

Словом, в нем Екатерина нашла идеального, образованного, умного, неподкупного секретаря-лакея, то именно, чего искала и в своих сановниках и даже в большинстве фаворитов, которых называла своими воспитанниками…

В числе других обязанностей Храповицкий докладывал Екатерине о более важных и занимательных открытиях, какие делал петербургский «черный кабинет», занимаясь очень успешно перлюстрацией, как это называлось тогда.

Переписка иностранных послов, посылаемая по почте, как и письма своих сановников, почему-либо заподозренных или интересующих государыню, – все это осторожно вскрывалось, с более интересных снимались целиком или частично точные копии, после чего письмо, снова тщательно запечатанное, отправлялось по назначению.

Такой шпионаж в связи с изданием «Санкт-Петербургского Вестника», заменяющего позднейшее Осведомительное бюро, позволял не только узнавать настоящее общественное мнение и создавать его или по крайней мере направлять по возможности в сторону, приятную и желательную для Екатерины и ее политики, внутренней и внешней отчасти.

– Сегодня, видать, не особый улов, – с обычной ласковой улыбкой заметила Екатерина, когда Храповицкий доложил ей число и содержание писем, копии с которых лежали у него наготове в портфеле. – Все старое… Жалобы на нас, недовольство Россией… ее управлением, нравами, климатом… Да, ради Бога, кто же тянет сюда всех силой? Смешной народ. Каждый должен устраиваться, как может лучше по своим силам и умишку… И мы так делаем. В чем же беда? Покуда, не глядя на многие невзгоды, мое маленькое хозяйство идет себе кое-как, без особого урона и вреда. Надеюсь на лучшее впереди. А они пускай себе лают… Постой, дай-ка сюда еще письмо француза… графа нашего…

Быстро нашел и подал Храповицкий листок, на котором было скопировано последнее послание версальского посла, графа Сегюра к ла Файэту в Париж.

– Тоже человек весьма мало понятный… Что пишет! Поздравляет со вступлением на столь опасный, бунтовщичий путь… И кому! Столь ярому честолюбцу и открытому якобинцу де ла Файэту?.. Может ли так писать королевский посол? Скажи прямо твое мнение.

– Думается, это без всякой дурной мысли, ваше величество. Они же и кузены.

Екатерина быстрым взглядом окинула секретаря.

Тот глядел ей прямо в лицо своими добрыми, заплывшими глазами.

– Пожалуй, ты и прав. Дело проще, чем я полагала. Хотя графом я вообще не очень довольна. Мало ли тыкала я ему в глаза лучшими правилами французской старой доблести, рыцарским обычаем! А он стал лукавить с нами… Я вовремя сметила. А что касается господина Файэта… Король сделал промах. Нынче там не умеют пользоваться распоряжением умов. Этого Файэта на месте короля я, как явного честолюбца и знатного родом, взяла бы к себе. Сделала бы своим защитником против врагов. Заметь, что и делала здесь, у нас, с моего восшествия…

– И звезда от звезды разнствует, государыня.

– А, вот как… Благодарствуй на похвале. Но то помни: я только женщина. Он же король, муж. О, если бы вместо этих юбок имела я право природное носить штаны! Я была бы в силах за все в царстве ответить… Как ни велика наша держава… управляют, слышь, и глазами, и рукой… Как Петр, как иные… А у женщин есть лишь уши. Да и те золотом занавешены порою… либо иной женской слабостью. Как скажешь?

– Взгляните, государыня, на дела свои. Они громче моего отвечают и вам самим, да и миру целому…

– Э, ты, толстяк… тонким льстецом стал. Где это научился, говори? Не от французов ли, что за их стоишь? Гляди! Je vous tuera avec un morceax du papier[9]9

Я вас убью одним листком бумаги! (фр.)

[Закрыть].

И быстрым, каким-то девически-шаловливым жестом, свойственным ей одной, Екатерина слегка коснулась выдающегося живота Храповицкого свернутым листком, который держала в руке, засмеявшись при этом громким, обычным смехом.