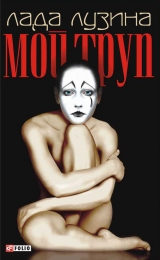

Текст книги "Мой труп"

Автор книги: Лада Лузина

Жанры:

Детективная фантастика

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

А когда Костя вернулся в Киев, меня попустило. Настолько, чтоб сказать с самоироничным смешком:

«Ты хоть представляешь, как сильно я любила тебя?»

«Любила? – он посмотрел на меня. Это был знакомый мне взгляд человека, преданного другом. – Ты любила меня как мужчину? Значит, все, что между нами было, объяснялось только твоей манюрской влюбленностью? Я думал, у нас серьезные отношения… Я интересен тебе как личность!»

Он обиделся – обиделся так крупномасштабно и сильно, что мне некуда было втиснуть ответную обиду. Он объяснял наши отношения высокодуховным родством. Он считал меня своим главным, лучшим, избранным другом. Он был из нашего мира, где все спят со всеми и звенит бойкий лозунг «Отсутствие секса – портит дружбу». Он не замечал мою взрезающую вены любовь!

Но он был моим другом и остался им.

* * *

Голубой друг тридцатилетней неудачницы – так затасканно и избито, использовано в сотне американских комедий. Я ненавидела растиражированный фарсовый образ голубого, впечатавшийся в неокрепшие умы: существо с манерными руками, разговаривающее противным фальцетом, ехидно подкалывающее свою подружку: «Ну что ты сидишь, пойди, трахнись с ним».

Знали б они Костю! Главного блюстителя моей морали и нравственности. Костю, относившегося к обязанностям лучшего друга с трагической серьезностью. Он был совсем не комедийным героем…

Именно он убедил меня не прописывать мужа (бабушка была не против), и именно он, когда три года назад бабушка Люся умерла, взял на себя организацию ее похорон. Он один всерьез интересовался моей карьерой, читал черновики статей, уговаривал меня поступать в аспирантуру и снова писать о театре. И он же раскритиковал меня в пух и прах, когда я попыталась сделать это:

«Разве так тебя учили писать?»

Он был прав. Пять лет меня учили неписать так! «Только плохие критики опускают режиссера, не подкрепляя шпильки примерами, – склонял нас И. В. – Сказал – докажи. Иначе это не критика, а базарная ругня».

«Янис, пойми, – защищалась я, – театральных журналов давно нет. Мне нужно как-то опубликовать это…»

«Не нужно. Лучше не делать вообще, чем делать говно!»

Он решил за меня.

Он часто решал за других и чаще других беспокоился о благополучии нашего «общества неврастеников». Не удивительно, что он предлагал выломать дверь. Не удивительно, что он не находил себе места, сел ли Андрей в самолет? Не удивительно, что он обозвал Арину… Хоть все нерушимые принципы Кости Гречко причудливо переплетались с законами нашего блядского мира, он навсегда остался воспитанным мальчиком из хорошей семьи. Он не осудил бы Арину, если б Доброхотов решил бросить Олю и сообщил ей об этом, встав на колени, отрыдав положенных пятнадцать минут, а затем трахнул Арину у нее на глазах.

Но Арина не должнабыла покушаться на Олино добро лишь на основании опьяненья последнего. Сашик не долженбыл соглашаться на позорный сюжет лишь потому, что мечтает засветиться. Андрей долженбыл улететь, а я…

«Ты должнавызвать милицию», – услышала я Костин голос.

«Янис, ты что? – дернулась я. – Я – первая подозреваемая. Все свидетельствует против меня. Но ты ж веришь, что я не убивала его?»

«Ты говоришь мне правду?»

«Конечно».

«Конечно, я верю».

«А ты можешь сказать ментам, что позже ты вспомнил, как я ушла в спальню одна?»

«Как я могу сказать это, если это неправда? Как я буду выглядеть? Зачем я тогда стучал в дверь?»

«Ты просто забыл…»

«Не заставляй меня делать из себя идиота! Если Андрея убил кто-то из нас, ты не должна прятаться – ты должна вызвать милицию. Ты не должна убирать квартиру – ты замоешь улики. Если Андрей мертв, мы не вправе им лгать – мы должны рассказать все, как есть. Если ты не убивала его, милиция докажет это».

«Ян, это же не советский фильм!…»

«…твоего отца» – я не успела договорить. Моя сцена оборвалась.

До того, как Костя успел завершить:

«Скажи, Любовь моя, разве я не прав?»

До того, как я успела ответить:

«Прав… Ты прав…»

* * *

Я никогда не понимала персонажей трагедий!

Даже тогда, когда была им сама… Я не понимала, как, находясь в здравом уме, люди сами идут на смерть – даже тогда, когда кончала с собой. Мое самоубийство было моим эгоцентризмом. Я не понимала альтруизма и еще меньше понимала, как можно умереть ради принципов, а тем паче погубить других ради них.

В эпоху моей курсовой «Смерть в творчестве Жана Ануя» мы много говорили об этом с Костей. Он подарил мне двухтомник Ануя – Янис прислал его из Питера. И только тогда я осознала, насколько трагический персонаж мой возлюбленный автор французских комедий.

Они шагали из пьесы в пьесу маленькие, хрупкие, беззащитные воители – любимые герои Ануя, – обреченные на гибель уже потому, что не могут принять несовершенные законы героев жизнеспособных.

«Или, что более точно, жизнь вообще, – добавляла я. – Ануевские Антигона и Жанна д'Арк могли выжить. Они просто хотелиумереть».

Но Костя понимал это иначе. Он даже злился: «Значит, для того, чтобы это понять, тебе не хватает воспитания!» Он снова был прав. Он всегда был прав, Костя Гречко, наследный принц кинематографа, – он мог стать главным героем ануевской трагедии и взойти на костер с гордо поднятой головой. Без всяких метафор. Он взошел бы!

В то лето в конце второго курса никто не сомневался, что Костино будущее будет блестящим – он получит место в лучшем театре по праву рожденья. Ведь у него такой папа, такая мама, и все избранные мира искусств связаны между собой.

Но два года спустя, когда Костя окончил художественный институт, театр бился в конвульсиях, кино впало в кому – умерло почти на десять лет. Помещенья на киностудии Довженко сдавали под офисы. Костина мать осталась без работы и занялась торговлей бельем, отец начал пить по-черному. Все наши знакомые кинооператоры с кинофака стали фотографами, режиссеры – клипмейкерами, во всяком случае, самые пробивные из них. И, прояви Костя немного изворотливости, он попал бы в обещанный театр. Но он не собирался изворачиваться.

Он с детства знал, что должен прийти туда под звуки фанфар, и проситься, вертеться, крутиться, пробиваться, подстраиваться – было ниже его достоинства. Он уехал в Питер, но продержался недолго: «Сплошные интриги. И нужно постоянно лизать задницу этому хаму… Я хочу просто заниматься искусством!»

В лунное лето после двух разводов Арина часто вспоминала своего «бывшего»: «Понимаешь, он гордый. Он три раза увольнялся с работы. С ним, видите ли, обращались по-хамски. А с кем не обращаются по-хамски? Со мной? Но я же терплю? Последние месяцы он жил на мои деньги и меня же пинал за то, что я беспринципная сучка и лезу во все дыры без мыла».

Да, Арина лезла во все дыры без мыла. И пролазила. И я одна знала, сколько нестерпимого ей довелось претерпеть, защищаясь одним умением ржать над собой, глядя со стороны на свои неприглядные позы и ракурсы. Каждый раз, когда жизнь доводила нас с ней до кричащего отчаяния, мы утешали себя мыслью, что напишем об этом пьесу… И она будет очень смешной! На грани фола.

Мы с Ариной всегда улавливали переменчивый жанр времени.

Я плохо знала ее мужа, но услыхала о нем достаточно, чтобы понять: у них с Костей была одна проблема – они жили по законам трагедии. В новом мире, построенном по законам примитивного фарса – ток-шоу (кто первый ответит, добежит, доплюнет, дотерпит, тот и герой). В детстве таких, как Костя, называли «мажорами», ныне даже такие, как Перис и Ксюша Собчак, лезли из кожи, доказывая право на звездность и не стесняясь самых забористых поз.

Площадный фарс стал жанром нового века. Во время «оранжевой» революции я увидала его возрождение своими глазами. Средневековый театр дель арте царил на площади Независимости. Актеры в огромных гипертрофированных масках известных политиков разыгрывали сальные сцены и били другу друга с энтузиазмом Пьеро и Арлекина. То, о чем я читала в покрытых пылью учебниках, вдруг материализовалось, доказывая, была бы площадь – будет и театр площадей. Отныне в площадном фарсе публичной жизни любая обуржуазившаяся мадам Помпадур [13]13

Мадам Помпадур– фаворитка французского короля Людовика XV. Как и другие любовницы монарха, высмеивалась в скабрезных представлениях уличных театров.

[Закрыть]получала по заду арлекинской дубинкой и старательно смеялась в ответ. Мир, в котором мы жили, жил так!

«Жанна, постарайся понять, что в твоем отказе есть что-то бессмысленное… надо только, чтобы ты сказала нам "да"» [14]14

Цитата из трагедии Жана Ануя «Жаворонок» о Жанне д'Арк.

[Закрыть].

Семь лет назад Гречки продали свою квартиру на Липках. Какой-то новый русский (тогда словосочетанье еще не вышло из речи) хотел купить ее. Но Костя сказал «нет» «распальцованному быдлу», хоть тот давал больше, чем второй покупатель. Он отказался от денег из принципа. Точно так же, как Жанна Ануя из принципа отказалась от жизни.

– Остановите, пожалуйста! – крикнула я водителю маршрутки.

* * *

Я давно проехала свою остановку.

Такое случалось со мной часто – стоило мне глубоко задуматься, автобус увозил меня черт знает куда. Один раз я добралась до нужной мне станции метро после трех промашек: спохватывалась, пересаживалась на противоположную линию, снова проезжала ее… Мне ничего не стоило, садясь к телевизору, поставить перед собой пепельницу и стакан для воды и, задумчиво глядя в экран, налить воду в пепельницу. Взять в дорогу два тюбика: с кремом и зубной пастой и почистить зубы ночным кремом. И все из-за дурацкой привычки думать!

Задумавшись, я натыкалась на людей и столбы и начинала разговаривать вслух сама с собой. И. В. заставлял нас анализировать вслух – еще одна привычка, кажущаяся в нормальной жизни симптомом шизофрении.

«Богданчик» прильнул к обочине. Я выпрыгнула. Широкая трасса была разделена по центру забором. Чтоб перейти на другую сторону, следовало прошагать метров сто до моста. Но зачем?

Костя не станет помогать мне. И его не остановит тот факт, что он губит меня. Так же, как его никогда не останавливало то, что он губит себя. Мне всегда казалось, что он страшно талантливый – ему просто не повезло, он не нашел своего режиссера, свой театр и теперь вынужден кочевать по провинциям. Но, быть может, в мире больше не существовало его театра – театра, куда он мог прийти в роли наследного принца и заниматься чистым творчеством без помех, без интриг, зная, что все проблемы решит «народное» имя его папы.

Он навечно остался в той, прежней эпохе, где таким, как он, не нужно плясать ни под чью дуду. Аристократом, не желающим жить по законам плебейского времени выскочек. И не живущим…

Последнее время он не живет. Он отторгает жизнь. Он почти не работает. Он перессорился со всеми театрами во всех городах. Он живет на деньги Саши. Он живет – по-настоящему – только на небольшой территории наших веселых вечеринок, с неизменной всю сотню лет программой.

А я?

Возле магазина «Цветы» стояла бочка с квасом. Они объявились несколько лет назад и теперь каждое лето согревали меня своим появлением. Желтая бочка была такой же, как в детстве, и мне казалось, что «КВАС» написано тем же шрифтом.

Я протянула продавщице металлический рубль и приняла от нее пластиковый стаканчик. В детстве квас наливали в пузатые кружки, самую микроскопическую порцию – в граненый стакан. Но пластик не мог подточить моего счастья. Я сладостно опустошила стаканчик и слизнула с губ пену.

Я часто покупала на улице квас ради уютного чувства возвращения в детство. Однажды я пришла к бочке с бутылкой от «колы» и приобрела целый литр. Но оказалось, счастье невозможно поймать в бутылку. Дома квас показался не таким уж и вкусным. Потому что для счастья нужно было все это: сияющий день, бочка, «как в детстве», шаг под тень зонтика, защищающего продавщицу от солнца, краник, из которого льется влага, секунда, когда ты подносишь стаканчик к губам, рыжая пена и холод, обхватывающий разгоряченное небо, – только так, только так…

Я швырнула стаканчик в привязанный к бочке кулек. Было искушение заказать второй – но это была только жажда продлить мгновение счастья, очерченного тенью от зонтика продавщицы. Пить больше не хотелось – вот в чем беда. Нельзя два раза войти в одну и ту же воду. Нельзя. Невозможно…

Но я так и не вышла из тени прежней профессии, театрального института, веселой, беззаботной студенческой жизни. Каждый год, когда наступал сентябрь, мне хотелось вернуться в наш институт – поступить туда еще раз, еще раз прожить эти пять лет. Или бросить все и пойти преподавать в театральный… увы.

Я давно не считала себя театроведом, давно не имела отношения к театру, давно не была студенткой и субреткой из французской комедии – но упрямо стояла на месте.

– Вы что-то еще хотите? – спросила продавщица. На ней было голубое платье в цветочек, похожее на летний халат моей бабушки, и синий фартук, усыпанный черными горошинами. Она не понимала, зачем я стою рядом с ней, и это нервировало ее.

«Я стою, потому что не знаю, куда мне идти», – подумала я.

Это была правда. Я не знала, куда мне идти сейчас. Я не знала, куда мне идти вообще.

Только не к Косте. Он заставит меня вызвать милицию. А если я откажусь, вызовет сам… И не предаст нашу дружбу! Он будет носить мне передачи в тюрьму, писать письма с картинками. И если там, в тюрьме, я покончу с собой, организует мне похороны и оплатит их, даже если ему придется сдать на год свою однокомнатную квартиру и перебраться к Саше. Он будет приходить ко мне на могилу в мой день рожденья и в День театра, носить цветы, лить на землю шампанское. Он будет таскать с собой Сашика. Ведь Сашик долженуважать его дань памяти подруги…

Я все же протянула продавщице еще один рубль. Она обменяла его на стакан. Вид у нее был недовольный. Я не развеяла ее подозрений. Я стояла и обреченно смотрела на пенную влагу – если я выпью ее, мне станет плохо. Так же плохо, как стало вчера на стадии интервью с Доброхотовым.

Первый раз я пыталась покончить с собой из-за несчастной любви к Косте. Второй раз – из-за несчастной любви к Косте. Третий и все последующие – из-за бессмысленности собственной жизни.

Держа полный стакан в руке, я пошла вдоль дороги. Если бы я шла с этим стаканом по сцене – я была бы символом всей своей тупиковой, набившей оскомину жизни.

Пена в стакане осела. Я вылила квас на траву и бросила емкость в урну. Если бы я была на сцене, мой поступок вполне мог символизировать отказ от всех прошлых заблуждений.

Но что делать дальше? Как закончить мизансцену? Самоубийством? Канканом? Врубить церковные песнопения?

Если бы я была на сцене, режиссер придумал бы мне два десятка красивых финалов. Проблема лишь в том, что я – не на сцене! Люди – не актеры. А жизнь – не театр, где у каждой истории есть тема, идея, сверхзадача. Где все поступки – логичны, все ошибки – зачем-то, и даже карандаши роняют не просто так, а с большим смыслом.

«Жизнь и театр подчиняются одним и тем же законам», – оспорил Игнатий Сирень.

Как я могла забыть? Этот спор, начатый в конце последнего курса, мы так и не успели закончить. И. В. категорично не принимал мою теорию театра-не-жизни:

«Спроси у любого психолога, и он скажет тебе: все жесты, все слова – что-то значат. Даже те, которым мы не придаем никакого значения. Даже наши оговорки – диагноз. И если ты не слепоглухонемой идиот, который видит только то, что привык видеть, хочет видеть, научен видеть… В чем твоя проблема?» – гаркнул он.

«Не знаю я…»

«В чем проблема главной героини?»

«Она плыла по течению. И приплыла… А кроме того, ее могут обвинить в убийстве», – ответила я.

Почему так легко анализировать пьесу? Почему так трудно понять свою жизнь, даже если она похожа на банальную пьесу?

«Какие изменения происходят с героиней по ходу?»

«Она начинает оценивать свое окруженье реально. Она начинает думать. Но от этого ей только хуже…»

«Ну, так думай дальше, работай мозгами. – Игнатий Сирень был вечно глух к моим жалобам. – Ты ж не слепоглухонемая идиотка».

Спорный вопрос.

Мозгами… Ну ладно.

Исходя из законов трагедии, Костя мог убить Андрея. Достаточно предположить, что в предпоследнем действии пьесы между ними образовался конфликт.

* * *

Однажды Костя ударил меня. Вернее, меня ударил шкаф, но вряд ли его можно в том обвинить – Костя толкнул меня. Больше часа мы яростно спорили, был ли прав Галилей, отказавшись от своих убеждений.

«Конечно, прав, – горячилась я, – он не пошел на костер и все равно вошел в историю с текстом «"И все-таки она вертится!"».

Как и прежде, я измеряла жизнь результатом, включая красивый надгробный памятник. Как в пору нашей любви, считала «Не важно как, лишь бы быть!…» Как и Арина, я всегда принимала похабные законы ток-шоу: кто вымутил приз, тот и прав. Мне всегда было трудно понять антитеатроведческую теорию Кости: «Не важно, для чего ты живешь, важно как…»

«Да пойми ж! – не знаю зачем, я пошла до конца, уповая на свою упрямую логику. – Галилей получил и то и другое! И жизнь, и посмертную славу. И теорию его позже признали. Так кому, в каком месте лучше, оттого что Джордано Бруно сгорел за идею живьем? Только фанатики умирают из принципа! И дураки. И, если хочешь знать, настоящая Жанна д'Арк тоже подписала отречение, потому что хотела выжить. Ее просто подставили и все равно сожгли. Но она не была принципиальной дурой!»

Мы перешли на крик, завелись, замахали руками… Мой забитый материалистической логикой затылок с грохотом врезался в шкаф. И, как всегда в экстремальных ситуациях, я ощутила бескрайнюю пустоту. И она была сильнее, чем боль.

«Ты же мог убить меня, Янис, – еле слышно сказала я. – Из-за чего? Из-за Галилея?»

«Прости, – выдохнул он. – Но ты не должнатак говорить. Знаешь, мне легче убить тебя, чем поверить, что ты настолько не понимаешь меня!»

«И что дает нам эта сцена?» – заинтересованно спросил Игнатий Сирень.

Глава шестая

Может быть, я не такая, какой ты хотел меня видеть. Не та, которую ты выдумал в первый день нашего счастья… Но не требуй у меня большего… Позволь мне жить. Жан Ануй. «Эвридика»

Почему мне стало так больно? Так трудно дышать…

«Ты не ешь почти сутки», – услужливо предположил здравый смысл.

Когда я ела последний раз? Вчера – во время обеденного перерыва. Это хорошее объяснение, очень хорошее.

Почему мне захотелось бежать – мчаться, нестись… Почему? От кого?

Мне нужно было увидеть кого-то. Хоть кого-нибудь! Прямо сейчас.

Я воскресила мобильный.

«Здравствуй, моя любимая девушка», – поприветствовал меня Андрей с того света.

Я не знала, кому позвонить.

Телефон вскрикнул, решив вопрос за меня, – это было хорошее решение. Очень хорошее!

– Почему ты не берешь трубку?! – Сашик взволнованно пропустил приветствие.

Саша всегда был заменителем Кости – чем-то вроде сорбита, заменителя сахара.

– Яныч звонит тебе! Он просил меня позвонить тебе…

– Я не могу говорить с ним сейчас, – открестилась я.

– Не можешь. У него сдох телефон. Он с утра барахлил… Яныч звонил тебе из автомата. В два он приедет домой. Позвони ему на домашний…

– Давай встретимся!

– Что-то случилось?

– Грустно.

Объяснение было исчерпывающим.

– Я на репетиции в Октябрьском дворце. Слушай… а твой мундштук с тобой?!

– Кажется, да.

Я зажала телефон меж плечом и щекой и полезла в сумку – подаренный Костей янтарный мундштук болтался обычно где-то на дне.

– Привези его. Мне нужны «брульянты»!

– И с кем он будет играть?

– Знаешь Марлену, ведущую «М-1»?

– Нет. Но неважно…

Телефон не ошибся. Сашик поднял мне настроение. От его просьбы дохнуло безопасно-бутафорской, безумной атмосферой театрального праздника.

Мир – театр. И все мои вещи – были актерами. Моя ночная рубашка выступала на Олином первом прослушивании в роли русского сарафана. Мой древний утюг снимался в кино в роли орудия убийства (убийцу, проломившего им череп жертве, играл мой тогдашний любовник). Кальсоны моей бабушки участвовали в поставленном Сашей капустнике, танцуя на попах кордебалета. И если бы бабушка знала, как низко пали ее кальсоны, то больше б никогда не подпустила их к телу. Мне не судилось играть на сцене. Но каждый предмет в моем доме регулярно получал ангажемент…

– Нашла. Везу!

– Жду, моя радость.

Радость Сашика тоже адресовалась не мне, а моему мундштуку.

* * *

Метро выплюнуло меня на Институтскую улицу. Пространство вокруг Октябрьского дворца орало огромными разноцветными афишами. Лето – гастрольный период.

Я зашла с черного входа, бросив направо:

– Я к администратору театра Виктюка.

Охранник кивнул – важно не что вы говорите, а как.

Я сделала шаг…

И перешагнула шестнадцать лет!

Я вспомнила свой первый раз так полно, что захотелось смеяться.

«Первый раз» – так можно сказать о мужчине, а не о закулисье…

Под час поступленья в театральный, я рванула на день в Москву – кто-то из студентов сказал, что Виктюк поставил невероятный спектакль «Любовь».

Я не имела понятия, где и когда его будут играть. Ни билета на премьеру, ни денег на билет у меня не имелось. Решение ехать я приняла за два часа до отхода поезда. Но по дороге мной был разработан блистательный план: от речи «Я приехала из Киева, только чтобы посмотреть его!» до расчета траектории падения в ноги билетеру с криком и плачем «Я умру, если не увижу!…» Я не сомневалась, что попаду. В восемнадцать я вообще не сомневалась в себе.

В Москве я бросилась к театральному киоску и выяснила, что «Любовь» сегодня нигде не идет, не идет совсем и когда будет идти неизвестно. Это не произвело на меня впечатления.

Я узнала у киоскера адрес театра. Там на стене висели содранные афиши «Служанок» и объявление, что в связи с болезнью артиста они отменяются. Я открыла дверь, вошла и потребовала у первого встреченного ответа на вопрос: когда будет «Любовь»? «Администратор театра дальше по коридору», – ответил он. Слова оказались роковыми.

Я бродила по запутанным полутемным коридорам за сценой, дергала по очереди все запертые двери со звенящими за ними безответными телефонными звонками. Я натыкалась на декорации «Служанок» и восторженно гладила их белоснежную красоту. Я слышала голоса, замирала, прислушивалась, шла на звук – безрезультатно. Словно в заколдованном замке, я не могла найти никого. Но я была дома!

Там я повстречала его – необъяснимое, врожденное чувство. Я вышла на сцену и легла на бело-голубую козетку Мадам [15]15

Мадам – персонаж спектакля Р. Виктюка по пьесе Ж. Жене «Служанки».

[Закрыть], я смотрела во тьму колосников, как смотрят на небо. Я была дома! Я еще никогда не была за кулисами театра.

Минут сорок спустя я отыскала в вымершем здании женщину, сказавшую, что Виктюк репетирует «Любовь» в ДК ГПЗ, и объяснившую мне, где это находится. Я помчалась туда. Глупость не меньшая, чем рывок в Москву, – надеяться, что режиссер назначает репетиции, подстраиваясь под мой приезд, было так же наивно, как ждать, что он подтасует под меня премьеру… Но он был там. Моя «Любовь» ждала меня. Она знала, когда я приду.

На входе меня остановила дежурная и грубо спросила, куда я. «Я к администратору театра Виктюка», – отрикошетила я. Она выразила свои сомнения в том, что он присутствует на репетиции. Но я срезала: «Мне сказали, он там!» таким тоном, что она не решилась уточнить, кто именно.

Эту фразу я повторяла всем преградам, встречающимся на пути.

Я ловила долетающие из зала слова, но все двери были закрыты – я облизывалась и ходила кругами. Я даже попыталась залезть на софиты над сценой, но с них я видела только верхнюю часть декорации, слышала музыку и крики Виктюка. К тому же я боялась упасть, и это серьезно препятствовало духовному наслажденью искусством. Кто не залазил на такую высоту, тот меня не поймет.

Наконец я отыскала единственную открывающуюся дверь и вошла… прямо на сцену. Нисколько не смущаясь, села на стоявшую там скамейку и стала смотреть.

Позже я видела множество репетиций множества режиссеров – но больше никогда не видала репетицию, которая была спектаклем сама по себе. Виктюк орал, Виктюк махал руками, Виктюк подпрыгивал, Виктюк танцевал, Виктюк пел – он был живым воплощением титула «Человек-оркестр». Он дирижировал всем! Спектакль вытекал из него, как нити паутины из паучьего тела, материализуясь прямо у меня на глазах в рисунок ролей. Он вдыхал жизнь в актеров, делая их страдающими, сострадающими, страшными, страстными – любыми!

«Нюх… Это сцена нюхов, – вещал он. – Нет, ты не то нюхаешь! Доця, ты сейчас сидишь в туалете. Защита от жизни должна быть тончайшей. Вот так… Да… Ге-ениа-ально! Теперь дай мне "брульянты"».

Я внимала ему, открыв рот. Недолго – минут пять. Из зала скакнула помреж и без предисловий выдворила меня обратно, связав ручки двери веревочкой с той стороны. Коли вы думаете, что это остановило меня, – зря. Если я видела цель, баран в сравненье со мной мог показаться образчиком покорности. Я хотела туда! Нет – я осталась там!…

Я сорвала ветровку, бросила на пол, села и, прижав ухо к дверной щели, из которой доносился волшебный виктюковский голос, провозгласила:

«Ну, дудки! Я отсюда никуда не уйду!»

Через два часа я обжилась, достала бутерброды и термос. Веревку развязали – работники сцены постоянно ходили взад и вперед. Я отвечала на их шутки. А поскольку дверь к тому времени я считала своей личной собственностью, на каждого, кто пытался прикрыть ее поплотней, я возмущенно прикрикивала: «Не закрывайте. Мне не слышно!» Передо мной извинялись, дверь открывали…

Когда же, появившись оттуда, помреж узрела мою сидячую забастовку в комплекте с пикником на обочине, первые десять секунд она не могла сказать ничего, а придя в себя, произнесла: «Можешь зайти».

И я зашла…

* * *

Верно, это и помогло мне со временем стать пробивным журналистом.

Во всех театрах, во всех гастрольных дворцах я чувствовала себя – у себя. Я никогда не шла на интервью к известному артисту – я шла к себе домой. Это они были в гостях у меня!

Любой театр в любой стране был моим домом. Я узнавала свой дом по неуютному уюту кулис, по запаху театральной пыли, по гулкости голосов и шагов. На все спектакли у меня был один билет – студенческий, и я всегда садилась в партере в первых рядах на чье-то пустое место. Во всех театрах, во всех городах свободное театральное кресло ждало меня – театр ни разу не изменил нашей любви.

Кто знает, вдруг мое кресло ждет меня до сих пор? Ждет каждый вечер. А я не прихожу…

Я уже никогда не приду.

Я прикоснулась к прохладной, выкрашенной скупой масляной краской стене Октябрьского дворца и прижалась к ней щекой:

«Сколько мы не виделись?»

С третьего по пятый курс я отработала в Октябрьском три фестиваля. Я помнила причудливую путаницу его коридоров, где любой неофит мог заблудиться и с компасом. Каждая потаенная дверь – была тут моей подружкой, каждый пуфик в фойе был моим другом, помнившим «наши проказы в Мобеже». Сколько театров я помнила наизусть, от подвалов до крыш, на которые я так любила залазить, чтоб покурить, взирая с презрительной высоты на нестоящую – настоящую жизнь?

В «Ностальгии» Тарковского Родина представлялась герою в виде огромной, грязной лужи – Янис смеялся над этой метафорой. Я всегда понимала ее! Можно любить свою лужу до самозабвения, до коленопреклонения, до крика, до спазмов в горле.

«Только не говорите мне, что вы любите театр!» – фыркнул Игнатий Сирень на первой консультации. Я не поняла его. Я поступила случайно… Но в тот день на репетиции виктюковской «Любви» я полюбила Театр. ПОЛЮБИЛА с большой буквы! ПО-ЛЮ-БИ-ЛА по слогам. Полюбила его атмосферу встревоженного уюта, его миротворчество, его правду и ложь и написала однажды, что Театр кажется мне душой Города, а жизнь за его стенами – лишь грубой телесной оболочкой, а может, моя душа – это театр. Как давно это было… Я почти перестала ходить в театр.

Я прошла через сцену, махнув рукой Сашику. Он вытянул губы, изобразив поцелуй, продолжая хлопать в ладоши с энергичностью заводного зайца.

– Раз-два-три… Пошла на выход!

Ведущая «М-1» в вызывающе модном платье устремилась к микрофону.

– Остановилась. Да, в этой точке. Запомнила? Обернулась, махнула рукой. Ге-ениа-ально!

Ничего гениального в ее взмахе не было. И почему Саша не позвал подхалтурить нашу Олю?

– Музыка! – Сашик выбросил руку вверх. Грянула музыка – он словно поймал рукой музыку. Характерный виктюковский жест.

В постановках своих корпоративов Сашик постоянно использовал багаж наших прошлых театральных любовей. Может, это была ностальгия, а может, у всех у нас давно не было за душой ничего, кроме прошлого.

Под вальс из виктюковской «Рогатки» на сцену вынесли восемь кресел – бутафорских тронов с золоченой резьбой из спектакля «Ложь» театра Франко. «Ложь» сняли со сцены лет восемь назад. Лет десять назад там играл Саша. Надо же, кресла еще живы…

– Первое место по Украине по количеству персональных продаж получает… – ведущая Марлена запнулась, заглянула в листочек. – Светлана Карупко!

«Персональных продаж…»

Похоже на церемонию награждения в клубе профессиональных проституток. Впрочем, проституция – растяжимая вещь. Однажды Костя дал гениальное определение слова на «б». «Блядь – это человек, который занимается сексом, чтобы заполнить пустоту внутри».

Коли так, слово «секс» можно заменить на любое другое. За исключением принципиального Кости, все мы были выходцами из театрального, перелицевавшими свои профессии под прейскурант нынешних цен. Все мы были больны пустотой.

– Доця моя, – Сашик прыгнул к ведущей, – не надо так официально. Ты сейчас сидишь в туалете.

«М-1» прыснула. Ей было лет двадцать. Она не застала эру «Любви» Виктюка.

– Пойми, ты не просто называешь имя – ты делаешь Светлану Карупко лучшей. Первой! Твои слова перерождают ее. Помнишь у Леси? «Ти душу дав меш…»

Шестнадцать лет вернулись, окутав мой мозг грязной ватой.

Мало что в мире вызывало у меня такое трудновыносимое чувство безысходности, как мысль:

«Сашик мог стать хорошим актером. Почти гениальным…»

* * *

Он должен был стать им. В фатальном – укравшем Костю – студенческом спектакле они с Олей играли Мавку и Лукаша. Что-то магическое было в той постановке, что-то заставляющее до боли, до спазмов счастья прочувствовать смысл лесьукраинковской фразы «Ти душу дав менi, як гострий нiж дае вербовiй тихiй гiлцi голос…»

Когда Олина Мавка умирала, казалось, бессмертие можно вдохнуть вместе с воздухом в зале. Когда Сашин Лукаш умирал, казалось, Любовь навеки покинула мир.

Со студенческой сцены обоих пригласили в постановку «Лесной песни» в театре Франко. Двух студентов сразу на главные роли – редчайшая вещь. На моем веку такое случилось однажды.

Так что спектакль и впрямь, видно, был роковым. Возжелав приобщить Костю к чародейному театральному действу, я расплатилась за любовь к театру – Костей. А Сашик расплатился за Костю – театром.

Янис не попал во Франка. И Сашик ушел оттуда с двух главных ролей и поехал за Костей в Питер, как жена декабриста. В Петербурге Сашик тоже пристроился в театр и снова уволился, когда Костя решил вернуться.

Не помню, сколько раз он увольнялся потом. Я помню причины. Их было всего две – обе знакомые. Одни театры, по мнению Кости, были (и таки были) непрофессиональным говном, иные, напротив, – слишком профессиональными, чтоб прощать Саше срыв репертуара. Он вечно удирал вести выездные концерты, вечеринки в ночных клубах – Костя почти не зарабатывал денег. А театр не давал их – их приносил конферанс, рекламные ролики или что-то вроде этого.