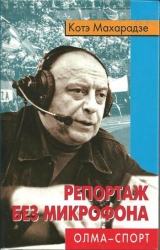

Текст книги "Репортаж без микрофона"

Автор книги: Котэ Махарадзе

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

«Пайчадзе галиса…»

Не надо спешить к телефону. Ни один знакомый вам грузин не скажет, что означает слово «галиса». Он, скорее всего, растеряется и будет клясться, что в грузинском словаре такого слова нет. Зато каждый грузин знает, кто такой Пайчадзе, а если он еще неравнодушен к футболу, то непременно начнет убеждать вас, что подобного футболиста не помнит земля, что Борис Пайчадзе – Карузо футбола, как прозвали его в Европе, что в составе тбилисских динамовцев во все времена он был и остается лучшим футболистом. Кстати, недавнее подведение спортивных итогов Грузии XX века дало именно такой результат: Пайчадзе был назван футболистом № 1 прошлого столетия.

Скажу сразу: «галиса» – армянский глагол и переводится на русский как «идет». Итак – Пайчадзе идет!.. Впрочем, давайте по порядку.

На протяжении всей жизни судьба одаривает человека самыми неожиданными впечатлениями. Некоторые из них настолько сильны, что вызывают в памяти, душе настоящее потрясение. Они опрокидывают, переворачивают сложившиеся мнения и суждения, ломают стереотипы, заставляют иными глазами посмотреть на жизнь, переосмыслить пройденное. Особенно много ярких впечатлений в детстве и юности. Они молнией врезаются в жизнь, надолго оставляя воспоминания о себе. Иногда это реальные личности – юность творит кумиров, – иногда герои книг, фильмов, спектаклей, чаще события, свидетелем или участником которых ты стал.

С годами жизнь медленно отметает случайное, наносное, запавшие в голову по молодости лет и наивности восприятия. Но некоторые впечатления, даже пройдя сквозь фильтр многих лет, остаются неизгладимыми на всю оставшуюся жизнь, и вышибить их из памяти не могут ни годы, ни превратности судьбы, ни сотни прочитанных книг, ни десятки стран, в которых побывал, ни рождение детей, а затем и внуков. Вот такие редкие впечатления, по сути истинные потрясения, меняют природу чувств и характер человека, влияют на его дальнейшую судьбу.

Об одном из таких потрясений, испытанном в детстве, я и хочу поведать.

…Пасмурно. Моросит мелкий дождь. Мы с мамой сидим на трибуне стадиона и ждем начала футбольного матча «Динамо» (Тбилиси) – «Спартак» (Ереван). В голове – ширь ипподрома, в глазах – оранжевый мазок сорочки жокея. Там – величие и раздолье, тут – все куце, серо, мелко. Там – все было залито солнцем, тут – надо же, бурые тучи нависли над стадионом. Гурьбой выбегают 22 спортсмена – 11 бело-голубых, 11 красно-белых, в длинных, почти до щиколоток, смешных трусах. Никаких номеров на майках, никаких опознавательных знаков. Они появятся лет через, десять, а пока все какие-то одинаковые, безликие, что ли. Не слышно и бодрящих звуков знаменитого марша Блантера: он еще не написан.

Выделяется на поле лишь один. Весь в черном, как злодей в балетных спектаклях. Мне, не разбирающемуся в деталях, все время казалось, что он всем мешает: и футболистам, и зрителям, и самой игре. Мама объясняет: «Этот в черном называется судьей и свистит он вовсе не потому, что мешает, а, наоборот, для наведения порядка». Но эти объяснения никак не вяжутся с тем, что я вижу своими глазами – ну точно, всем мешает.

– Пайчадзе сегодня не играет, – проносится по трибунам.

Приподнятое настроение зрителей сменяется некоторым разочарованием.

– Жаль, – слышу чей-то голос сзади, – но ничего. Ереванский «Спартак» – команда класса «Б», обыграем и без Пайчадзе.

Нечего сказать – «жаль». Одним глазом посматриваю на маму. Она, хоть и не подает вида, все-таки как-то сникла. Глаза бегают в растерянности. Ни я, ни она толком не знаем, что это такое – класс «А», «Б» и «В». И вообще, какого черта мокнем под дождем, если нет того, ради кого мы пришли. Далеко не праздничное мое настроение испорчено вконец. С трудом досмотрел первый тайм. Мое оживление вызывали не забитые в ворота мячи (команды забили по одному голу), а, скорее, смешные падения, несуразные движения, и, наконец, куча мала, что в середине тайма образовалась как раз под нами, у южной трибуны.

И тут, как в старых наивных фильмах, когда при радостных событиях обязательно светит солнце, перед самым началом второй половины игры тучи рассеялись и ярко засияло солнце. В общем, произошла полная смена декораций и освещения. Гости уже появились на поле. С интересом наблюдал я за их вратарем, бойко проделывающим в воротах разминочные прыжки и приседания. Динамовцы почему-то опаздывали с выходом на поле. А вратарь гостей все продолжал прыгать и приседать. И вдруг, в середине очередного прыжка, он словно застыл в воздухе в невероятном стоп-кадре. Его оцепенение сменилось выкриком, похожим на вопль встревоженного зверя. Никто ничего не понял. Через несколько секунд он повторил свой клич, но уже с расстановкой и со смыслом, указывая при этом рукой в сторону туннеля, откуда на поле выходят команды:

– Пай-ча-дзе, га-ли-са!

Пайчадзе идет! Вот что сообщал вратарь своим партнерам. И они как вкопанные замерли на своих местах. На какой-то волшебный миг замер и весь стадион. Двигался только один человек, на которого были устремлены все взоры: одиннадцатым, последним из дружины бело-голубых, выбегал на зеленый газон Борис Пайчадзе, как в огненном грузинском танце, резко перепадая с ноги на ногу.

Все, что происходило до него, – мгновенно забылось. «Пайчадзе галиса», – как заклинание звенело у меня в ушах. А этот чародей!.. Что он вытворял на поле, что выделывал! Я не знал тогда, что этот проход-молния назывался дриблингом, полное сказочной пластики движение – финтом, что это – пас, а вот это – ложный замах. Да ну их к черту! Какое имеет значение, что и как называется. Ведь главное в футболе – магия самой игры, и индивидуальной, и командной, и, конечно, забитые голы.

Первое причастие ко всему этому и состоялось у меня в тот день.

Много лет спустя я прочитал в старой газете, что тот памятный матч закончился победой тбилисцев со счетом 4:1. Посчитав это ошибкой, перепроверил в другом месте. Оказалось, все правильно, статистика не врет. Тем не менее мне и сегодня кажется, что в тот день динамовцы, ведомые Борисом Пайчадзе, забили шесть или семь мячей. Вот таким ярким, неправдоподобным было впечатление, врезавшееся в память, и я не испытываю никакого желания изменить его. Пусть для всех, для истории футбола этот матч закончился со счетом 4:1, у меня же другое исчисление, другое измерение этого события, не матча, а именно события. Не хочется проверять гармонию алгеброй…

Баловнем судьбы прожил свою спортивную жизнь этот человек. Казалось, все получалось легко, непринужденно, но за видимой легкостью и ярким талантом стоял огромный труд. Он часами после тренировок оставался один и без устали отрабатывал различные приемы.

Не буду утомлять вас рассказом о длинной веренице удивительных матчей Пайчадзе, но, описав первую игру, расскажу и об его уходе из большого спорта, о его последнем матче.

Всем арсеналом футбольной мудрости и игровой техники владел Пайчадзе, но был у него и недостаток, причем довольно существенный. Он не то чтобы плохо, а вообще не играл головой. Странно, не правда ли? Такой мастер, а играет, простите за каламбур, хоть и с головой, но не головой. Это было трудно заметить. Пайчадзе сторицей возмещал этот пробел: то примет мяч на грудь, то пропустит его и затем ногой «укротит». Все было так естественно. Дриблинг, финты, удары с обеих ног, умение играть в тесном окружении, а то и в кольце нескольких соперников, «предлагать» себя, открываться, опережать… А вот как только дело доходило до удара головой, он мастерски подменял его другим приемом из своего технического арсенала, иным продолжением игры.

Ему пошел 35-й год. Возраст, согласитесь, по любым футбольным меркам преклонный. Замученный травмами, переломами, операциями, он все-таки не покидал капитанского мостика. Тренеры щадили, не переутомляли его, и, к большому сожалению болельщиков, Пайчадзе все реже появлялся на поле. Он доигрывал свой последний сезон.

Динамовцы играли с рижской «Даугавой». Я еще не сидел в комментаторской будке, а был простым зрителем, заядлым болельщиком. Рижане тогда намного уступали по классу тбилисцам. Но как ни старались динамовцы, в первой половине у них игра не пошла, и команды ушли на отдых при ничейном результате. Пайчадзе, как и в том, первом матче, не играл с начала и появился лишь во втором тайме…

…Матч подходил к концу, а счет по-прежнему оставался ничейным. И тогда Пайчадзе сделал то, чего не удавалось сделать никогда. Атака динамовцев, одна из последних в этой игре, развивалась по флангу. Как опытный, старый лев, точно выбирающий место в момент атаки, Пайчадзе ринулся к штрафной площадке, подгоняемый шестым чувством. Как только мяч, посланный с фланга, начал нависать на штрафную, взметнулся в воздух и Пайчадзе. Секундой раньше, секундой позже он не успел бы ни пнуть мяч ногой, ни протолкнуть грудью. Линии полета мяча и движения тела футболиста скрестились у одиннадцатиметровой отметки, и Пайчадзе в красивейшем прыжке, в падении, головой – да, да, головой! – послал мяч в сетку ворот. О таком голе мог бы мечтать любой виртуоз игры «на втором этаже».

Так ушел из футбола великий маэстро, под занавес, как у поэта, «краской смазав карту будня», зачеркнув единственное белое пятно в своей яркой спортивной карьере…

Я познакомился с Борисом Соломоновичем в 1955 году при весьма любопытных обстоятельствах. Мы с моим ближайшим другом аж с самого детского сада, позднее – доктором наук, профессором Нодаром Джанберидзе, вместе прилетели в Москву. Занимаясь каждый своими делами, мы, как подобает истинным болельщикам, все приурочили к игре, ставшей легендой, к матчу между тогдашним чемпионом мира сборной командой ФРГ и сборной нашей страны. Могли приехать и раньше, да и позже, но упустить такой шанс – тогда ведь не было телерепортажей – нам показалось немыслимым. Но как попасть на этот матч? Где достать билеты? До начала моей комментаторской деятельности оставалось еще два года. Никаких знакомств, никаких возможностей. Единственное на что могли рассчитывать – пойти с утра на Петровский бульвар и приставать к каждому прохожему с вопросом: нет ли лишнего билетика?

И вдруг накануне у гостиницы «Москва» мы увидели Бориса Пайчадзе. Он уже давно закончил выступления и прилетел на матч как зритель. Мы решили подойти к нему и для начала представиться.

Легко сказать – представиться. А кто мы, собственно, такие? Молодой артист и молодой искусствовед (хотя Нодар уже тогда ходил в кандидатах наук). Рискнули все-таки. Борис Соломонович лукаво улыбнулся:

– Чего вы в обход-то действуете? Атакуйте прямо. Билеты вам нужны, да?

Мы с Нодаром стыдливо опустили глаза и кивнули головой.

– Завтра в 3 часа встретимся на этом месте. Смотрите, опоздаете – ждать не буду.

Что значит опоздаете?! Пришли на час раньше назначенного времени. Получили обещанные билеты и задолго до начала матча пошли на стадион, не веря своему счастью. Это и вправду было пределом наших мечтаний – сидеть на северной трибуне рядом с самим Борисом Пайчадзе и наблюдать за игрой сборной СССР с самим чемпионом мира. И вдобавок ко всему встреча завершилась победой нашей команды.

Поди забудь такой день!

Уже после мы очень сблизились, можно сказать, подружились. Борис Соломонович до преклонного возраста был директором спорткомбината «Динамо», куда входят наш любимый стадион, носящий ныне его имя, баскетбольный и боксерский залы, плавательный бассейн и многое другое. Я приступил к работе комментатора, и само дело сближало нас…

…Как-то вечером он позвонил ко мне домой и попросил зайти. Минут через десять я был у него.

– Скоро мой юбилей, – начал Пайчадзе. – Уже шестьдесят, представляешь?

Я, естественно, знал об этом. Спортивная общественность республики особо готовилась к этому событию.

– Не хотел справлять, но настояли. Будут выступать, хвалить, переборщат, наврут, будет много лести. Не люблю я всего этого. Все одинаково, неправдоподобно хвалят – и плохого, и хорошего. Предлагали разных докладчиков – отказался. Родился в таком-то году, сыграл столько-то матчей, забил столько-то и т. д. Разве это дело? Если не против, уважь, выступи ты и толкни какой-нибудь необычный «спич», без всяких восторгов и громких слов. Ну что, согласен?

Как я мог отказаться?! Сразу же согласился, втайне гордясь, что его выбор пал на меня. И чтоб следовать строгому наказу Пайчадзе, скажу «без громких слов»: это было одно из самых лучших моих выступлений…

Заканчивая рассказ о Борисе Пайчадзе, хочу привести пару примеров из «эпистолярного жанра», адресованного легендарному футболисту.

В первые послевоенные годы по письмам и телеграммам болельщиков проводился один из знаменитых спортивных плебисцитов с целью выявления лучших спортсменов года. Среди многих писем было одно из тогдашнего Куйбышева. Его автор спортсменом № 1 назвал Пайчадзе, тут же пояснив, что делает это, несмотря на то, что никогда в жизни не видел его на футбольном поле. «Но я видел тбилисского динамовца Гайоза Джеджелава и был потрясен. Если так бесподобно играет Джеджелава, то каким же должен быть Пайчадзе!»

Заслуги Пайчадзе не раз отмечались высокими правительственными наградами. Когда он получил свой первый орден, среди многих поздравлений была одна телеграмма, которая заканчивалась словами: «С вами не знаком, но не мог не приветствовать большого художника и не поздравить с высокой наградой. Если когда-нибудь вам понадоблюсь, очень прошу обратиться. Я – композитор, живу в Ленинграде. Мой адрес: Ленинград, 101, Большая Приморская, 59. Дружески жму вашу руку. Дмитрий Шостакович».

Тбилисская зима 42-го года

Это была удивительная зима в Тбилиси. Большая группа выдающихся деятелей искусства из Москвы, Ленинграда, Украины была эвакуирована в столицу Грузии. Немирович-Данченко, Качалов, Книппер-Чехова, Рыжова, Тарханов, Массалитинова, балерина Марина Семенова, певцы Гришко, Частий, Кипоренко-Доманский, известные композиторы и пианисты Сергей Прокофьев, Игумнов, Гольденвейзер и многие другие. Приехал к себе на родину и Вахтанг Чабукиани.

…Свыше 400 тысяч своих сынов послала Грузия на защиту родины. Они героически сражались на фронтах войны. Более 200 тысяч из них сложили головы в битвах с фашистами. Это общеизвестно. Возможно, эта цифра не производит впечатления. По сравнению с ужасающими жертвами войны и потерями других народов, конечно же, это – капля в море, но факт и то, что вся Грузия оделась в шинель, и больше некому было идти на смертный бой. Как известно, ни один танк не прорвался на территорию республики, ни один вражеский солдат не ступил на ее землю. Не было уличных боев ни в Тбилиси, ни в других городах. Воины-грузины бились за Москву, Ленинград, Сталинград, штурмом брали Варшаву, Вену, Будапешт, наконец, дошли до Берлина и водрузили Красное Знамя победы над Рейхстагом. Сделали это русский воин Егоров и грузин Кантария…

В те тяжелые дни в Тбилисском оперном театре давались спектакли и концерты, о которых мечтал бы каждый и в мирное время.

Настоящий праздник высочайшего искусства! Нет, это ничем не напоминало пир во время чумы. Это было, скорее, проявлением веры в свои силы, убежденности в победном исходе войны. Все отдавая фронту, народ продолжал жить напряженной, но полнокровной жизнью. Ведь нашли в себе силы герои обороны Ленинграда в тяжелые дни блокады грянуть седьмой симфонией Шостаковича, потрясшей весь мир и врага в первую очередь.

Отрывки из спектаклей Художественного и Малого театров, арии из опер, балетные дивертисменты, замечательные чтения Василия Ивановича Качалова, встречи и беседы Немировича-Данченко, посещение им спектаклей и репетиций в театрах Руставели и Марджанишвили, лекций в театральном институте. Все это наполняло город удивительным ароматом театральных грез. Тбилисцы видели все это, присутствовали на этих удивительных вечерах. Счастье было столь огромно, что порой забывалось: враг ведь в двухстах километрах от города.

Когда слух об эвакуации мхатовцев прошел по Тбилиси, мало кто поверил в это, скорее, было не до этого. Ошеломляющее начало войны подавляло и угнетало. Мы, юноши, свыклись с мыслью, что непобедимая Красная Армия мгновенно разгромит противника – и сделает это, как нас учили, на территории врага. Трудно было поверить в то, что происходило на самом деле: раз за разом проигрывались отдельные битвы, оставлялись десятки городов и сотни сел. Ленинград – в блокаде, фашисты – под Москвой, фронт вплотную приблизился к главному Кавказскому хребту. После полуночи Тбилиси погружался в кромешную темноту. Мы с трудом находили дома и квартиры друг друга. Если собирались, сидели в темноте. Почти в каждой семье лежали извещения о гибели близких. Место наших постоянных встреч, всегда праздничный и шумный проспект Руставели, который, по инерции все называли Головинским проспектом, потерял свою прелесть и праздничность, как-то приуныл, а с наступлением ночи вовсе терял свое лицо, становился холодным и чужим.

Все было необычно. Мы не понимали, почему в срочном порядке отвели большое здание рядом с фуникулером под военный госпиталь, пока не увидели первых раненых в городе. Это были военные моряки. Я впервые увидел воочию человека в тельняшке, притом тяжело раненного. Раньше тельняшка мелькала только на экране и в спектаклях. Несколько раз появились над городом «Мессершмитты». Зенитчики открыли по ним огонь. Мы подбирали осколки снарядов, но делали это как-то весело и задорно, еще не до конца понимая весь ужас происходящего. Война казалась нелепой, происходящей где-то в другой части планеты…

Ребята сразу пронюхали, где разместились мастера искусств, и мы всей ватагой шли к гостинице «Тбилиси», что напротив нашей школы, рядом с Театром Руставели.

Так было угодно судьбе, что все главные события моей жизни происходили именно здесь, на этом родном, дорогом моему сердцу пятачке. Здесь я десять лет проучился в школе, потом, перейдя наискосок, чуть левее, переметнулся в театральный институт – еще на четыре года, затем всего лишь спустился вниз на три этажа, в Театр Руставели – плюс еще двадцать два года. Прибавьте к ним три года, проведенных опять-таки в первом детском саду, в сумме получится почти сорок лет жизни – с трехлетнего возраста до ранга молодого, но почтенного дедушки. Кто мог подумать, что мне когда-нибудь придется расстаться с этим пятачком, перейти в другой театр и начинать все сначала, почти с нуля. Но это – другая глава моей жизни…

Итак, мы у гостиницы «Тбилиси». Народу – полным-полно. Всем хочется увидеть живьем Немировича-Данченко, Качалова, Книппер-Чехову, Тарханова и других. Немирович-Данченко – это особая статья. То, что он тбилисец, знали все, но не всем было известно, что он воспитанник первой гимназии. «Наш!» – с гордостью говорили мы. Его фамилия украшала доску у входа в школу с именами выдающихся деятелей – выпускников гимназии и школы. Уточнить, в каком классе, в какой комнате, за какой партой он сидел и учился, так и не удалось. Вот мы и уверяли всех, что это было именно в нашем классе. За неимением опровергающих фактов, остальным приходилось нехотя соглашаться. Но мало кто знал тогда, что Немирович-Данченко родился рядом с моей деревней Натанеби, в селе Шемокмеди Озургетского района, где сейчас открыт Дом-музей. В юношеские годы все это, как мне казалось, возвышало меня над сверстниками. В глубине души я считал себя самым близким человеком высокого гостя.

Вот в дверях гостиницы появляется Владимир Иванович Немирович-Данченко. Было невозможно поверить, что ему 83 года. Подтянутый, весь какой-то «накрахмаленный». Быстрый шаг, стремительные движения. Тыльной стороной ладони часто поглаживает свою необычайной белизны бороду. Все в нем было необычно, не так, как у всех. Его встретили в дверях несколько человек и куда-то повели. Мы пристроились к сопровождающей его группе. Пересекли проспект, взяли чуть левее и, наконец, вошли… во двор нашей школы. Немировича, Качалова, Книппер-Чехову и других узнавали сразу, и этот короткий отрезок пути был пройден под непрерывные аплодисменты. Но, Боже мой, куда же деваться нам, пропустившим уроки?! Мы уже во дворе школы. Устроились за мощной спиной самого Качалова.

Оказывается, первое, что попросил Немирович-Данченко, – посетить родную школу и найти дом, где он когда-то жил. Желание было удовлетворено лишь частично. Владимир Иванович походил по школе с несколько грустным видом, о чем-то поговорил с окружающими, иногда улыбаясь воспоминаниям. Уходя, он обернулся, еще раз взглянул на школу, глубоко вздохнул и удалился. А дом, где он жил, так и не нашли: его просто снесли по причине реконструкции городских улиц.

В те дни он был приглашен и в театральный институт. Руководство института решило устроить гостю пышную встречу. Отобрали самых красивых Девушек с разных курсов и факультетов, одели всех в белые парадные платья. У каждой по гвоздике в руках, стоят такой живой аллеей по всей длине лестниц. Институт находился на самой верхотуре Театра Руставели, примерно на высоте шестого этажа. Естественно, тогда не было никакого лифта, и все чуть-чуть побаивались, не окажется ли этот парад-проход слишком большой нагрузкой для гостя. В институте быстро нашли выход из положения, отыскали решение «сценического куска». Каждая студентка, вручив гостю гвоздику, должна была подхватить под руку Владимира Ивановича и пройти с ним три шага, затем то же самое проделывала следующая, стоящая наискосок, затем другая и т. д. Репетировали долго, усердно и наконец добились четкой синхронности в движениях. Автором такого решения был Додо Алексидзе. Когда он прорепетировал все с начала до конца, сам «исполняя» роль Немировича-Данченко, все было сделано настолько хорошо, что руководство института с восторгом встретило «сдачу спектакля». Но удачно отрепетированный ход не всегда «срабатывает» на самой премьере. Когда Владимир Иванович вошел в здание института, он остановился как вкопанный, настолько красиво и необычно все выглядело. Белизна мрамора на ступеньках, стройные, как на подбор, красавицы в белых платьях, с белыми, красными, розовыми гвоздиками в руках… Он явно был ошарашен. Расцеловав первую пару девушек, пошел к лестнице. Его подхватили с обеих сторон. Через несколько шагов – снова гвоздики, и другая пара красавиц берет гостя под руку. Приближаясь к третьей паре студенток. Владимир Иванович резко остановился. Секундное раздумье – и, легко высвободившись от корректно и красиво навязанной помощи, развел руки в стороны, как бы показывая, что ни в чьей подмоге не нуждается, и быстро-быстро. моментами перепрыгивая через ступеньки, помчался вперед. Трудно передать, какими аплодисментами был встречен он в конце своего спринтерского «пролета». Задумка Додо Алексидзе была легко разгадана. И если находчивость Владимира Ивановича никого не удивила, то юношеская спортивная форма человека, разменявшего девятый десяток, не могла не вызвать восхищения. Ничего показного в этом не было. Кому и что должен был доказать Немирович-Данченко, перед кем ему нужно было покрасоваться?.. Это был спонтанный всплеск энергии вечно юного сердца…

В. И. Немирович-Данченко выступал с публичными лекциями в Доме офицеров. Мне очень трудно вспомнить сейчас подробности его бесед, но, как юноше, уже решившему стать артистом, мне запомнились некоторые его мысли, касающиеся актерского ремесла. Помнится его удивительное отношение к артисту. Профессию актера он ставил во главу угла всего театрального искусства. Теорией «трех секунд» он назвал свою позицию, утверждающую, что все в театре делается ради тех двух-трех секунд актерского взлета, которые покоряют зрителя. Из-за этих нескольких секунд ходит в театр народ. Из-за них существует здание театра, дирекция, оркестр, работают режиссеры, драматурги, художники, технический персонал, администрация. Идеалом театра назвал Немирович-Данченко точную и слаженную работу всех этих звеньев – от автора пьесы до рабочего сцены, – сосуществующих ради этих секунд взлета актерского гения. Как это не вяжется с принципами построения театра, проповедываемыми некоторыми современными режиссерами, где артист отбрасывается на второй план, где предпочтение отдается тому, кто меньше выделяется своей самобытностью и дарованием, кто покорнее, податливее, задает как можно меньше вопросов.

Каждый шаг Немировича-Данченко, каждое его выступление было в центре внимания театральной общественности, но все с особым интересом ждали его оценок спектаклей грузинских мастеров сцены. Нам было что показать и чем удивить, во всяком случае, так казалось.

Наконец, он побывал в Театре Руставели, затем и в Театре Марджанишвили.

Владимир Иванович несколько раз смотрел руставелевскую постановку «Отелло». Ему очень понравился и спектакль в целом, и особенно Акакий Хорава, о котором он не раз говорил, что это лучший из всех наших Отелло и что это не просто талантливо сыгранная роль, а целое явление в театре.

После завершения одного спектакля Немирович-Данченко, по свидетельству очевидцев, встретился с исполнителем главной роли, сердечно поздравил его, а через минуту, глубоко задумавшись, сказал:

– Я вот прожил три жизни и до сих пор не могу понять, что это такое: «Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним!»

Тогда Акакий Алексеевич стал рассказывать о том, что он вкладывает в эти слова, как он понимает этот знаменитый монолог Отелло перед сенаторами.

Немирович-Данченко ходил по комнате, слушал с большим вниманием.

– Очень интересно! – воскликнул он, когда Хорава закончил. – Я об этом и не думал. – И, подойдя к актеру, поцеловал его.

Между прочим, не только Немирович-Данченко – все наши «старики» единодушно считали, что Хорава в роли Отелло достигает подлинных вершин сценического искусства. Качалов, например, заявил, что не видел таких Отелло ни у нас, ни среди гастролеров…

К тому времени во мне окончательно созрело решение поступить в театральный институт, и нетрудно представить себе, каким стимулом послужили эти удивительные вечера. Открылся новый, доселе незнакомый мир театра, драматического искусства. Я уже закончил хореографическую студию и, к великому удивлению членов семьи, друзей и, наверное, педагогов по студии, окончательно расстался с балетом.

Решение выглядело, по крайней мере, странным, потому что в дипломном спектакле я успешно исполнил сразу две партии в балете Делиба «Копеллия». Танцевал остро характерную роль Копеллиуса и героя – Франца. В один день – одного, в другой – второго. Мне и сейчас не до конца ясно, почему я пришел к такому решению. С позиций сегодняшнего дня и с учетом опыта прожитых лет я рад, что так случилось. Не то давным-давно стал бы пенсионером, но тогда…

Быть может, настораживала полупрофессиональная постановка дела и не до конца сформировавшаяся позиция, когда балет фактически существовал как бы в виде придатка театра, как бы «при опере». В те годы я вряд ли чувствовал и понимал это. Но какая-то неудовлетворенность была всегда. Первые шаги в освоении сложнейшего жанра искусства без ошибок и очевидных промахов не обходились. Так, например, мы уже лихо проделывали сложные «со-де-баски» и разные «рон-де-жаны», крутили пируэты и даже осмеливались пройтись в верчении по кругу, а вот станцевать простой танец на вечеринке не умели.

Помню, на первомайском празднике в школе меня попросили сплясать что-нибудь – как-никак ученик хореографической студии. Мои одноклассники, «непрофессионалы», без всякого приглашения пошли танцевать, кто во что горазд. А я… стоял, как болван, ничего не зная, ничего не умея. Вот если бы здесь был балетный станок у стены, я бы всем показал. Встал бы в третью или пятую позицию, сделал бы глубокое «плие» – приседание… Арабески? Пожалуйста. «Тан-дю-батман»? Извольте. А сплясать обыкновенный, незатейливый танец – не умел. Вот как было. В студии у нас считалось чем-то вроде плохого тона танцевать «гопак» или «кинтаури». Этому никто не обучал. И нас, естественно, одолевали сомнения. Вроде бы учимся танцам, а танцевать не умеем. Потом, конечно, все прояснилось, но такие сомнения были, и они тогда наводили на мысль: стоит ли продолжать заниматься балетом?

Так или иначе, по той или иной причине, балет как-то незаметно отошел на второй план, и я был рад, что появилась новая любовь, новое устремление – театр. А знакомство с искусством гигантов МХАТа помогло окончательно утвердиться в выборе.

Настоящее потрясение, иначе не скажешь, я испытывал на творческих вечерах Василия Ивановича Качалова. Кажется даже неправдоподобным, что в течение одного вечера в исполнении этого легендарного еще при жизни актера мы с друзьями слушали отрывки из «Воскресенья» Толстого и «Братьев Карамазовых» Достоевского, монологи шекспировских Гамлета и Ричарда III, стихотворения Маяковского, Есенина, Блока, Мицкевича и многое другое.

Качалов часто и с удовольствием выступал перед большой аудиторией. Ему, привыкшему к насыщенной каждодневной работе в театре, было немыслимо жить в Тбилиси в другом, спокойном ритме. Почти на каждом таком представлении он существенно обновлял свой репертуар. Неизмененными оставались лишь монологи Ричарда. Зритель знал об этом и каждый раз с нетерпением ждал их. Объявив номер, спокойный и импозантный Качалов резким движением поворачивался спиной к зрителю, делал паузу и, стремительно развернувшись, начинал монолог. Он не только читал, в привычном понимании концертного исполнения, но и играл сцену с полной отдачей. Правая нога была отставлена чуть назад и становилась какой-то деревянной. Не прилагая вроде никаких внешних усилий, Качалов достигал удивительного перевоплощения – плечистый, статный Илья Муромец на глазах превращался в хромого и кривого урода.

Постоянно разнообразя сцены и монологи, Качалов в Тбилиси сыграл почти всего Ричарда. Ну а сыграть этот образ в театральной постановке, как мы узнали позже, так и осталось его несбыточной мечтой. Увы, даже у великих не все мечты сбываются. Вроде им все подвластно, все доступно, но актерская мечта – вещь коварная. Она не всегда зависит от желаний и устремлений самого артиста. Тут и репертуарный план – годовой и перспективный, планы, а иногда и капризы режиссеров отсутствие достойного партнера и всякое другое

Впоследствии я узнал, что «Ричард III» неоднократно вносился в перспективный план Художественного театра, но дальше дело не пошло. Шекспировский репертуар артиста ограничился «Гамлетом» и «Юлием Цезарем»…

Но вернемся к тбилисской зиме сорок второго, зиме тревоги нашей (ведь шла война) и зиме свалившегося с неба счастья: мы стали свидетелями незабываемого, неповторимого.