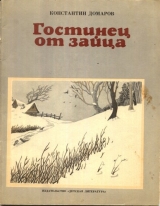

Текст книги "Гостинец от зайца (рассказы)"

Автор книги: Константин Домаров

Жанр:

Детская проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)

Константин Домаров

Гостинец от зайца

(рассказы)

Петька-пимокат

В голубых от лунного сияния сугробах утонули избы Ключевой, надвинув на самые глаза-окна белые заячьи шапки.

За полночь. А в избушке на краю деревни волчьим глазом мерцает огонёк коптилки. Это хромой пимокат дед Савелий и подросток Петька валяют для фронтовиков пимы.

Тусклый огонёк освещает часть стены и неподвижную фигуру Петьки, который, кажется, весь увлечён однообразной, заполнившей тесную избушку музыкой станка, похожей на шмелиное жужжание: джу-джиу! Джиу-джу!

Петька сидит на высокой треноге с двумя приступочками и берёзовым гладким лучком [Лучок – изогнутая деревяшка с крючком на конце] дёргает струну, прикреплённую к станине. Станина подвешена на ремне к низкому потолку. Струна звенит, взбивает в плетёной корзинке шерсть, и шерсть эта тёмной, но лёгкой, почти воздушной струёй льётся из корзины на серый полог. А чтобы тёмная шерстяная струя не прерывалась и была бы одинаково ровной, Петька внимательно за ней следит и левой рукой управляет станиной.

Случается, что на струну, как на веретено, накручивается шерсть, и тогда Петьке приходится её обирать. Потому пальцы у него серые, почти чёрные, и резко пахнут овцой. Но Петька не обращает внимания. Руки отмоются. Зато чувствует он себя настоящим человеком. Своим трудом он помогает фронту, а фронт в его понятии – это прежде всего отец и брат Захар. Валенки, которые они сейчас катают с дедом Савелием, может, как раз попадутся и отцу и брату. Вот бы попались!..

Монотонно гудит струна, и Петьке под эту музыку лезет в голову невесть что. Но голова клонится на грудь, глаза невольно слипаются.

– Устал? – доносится глухой голос деда Савелия.

Чуть заваливаясь набок, старик отошёл от длинного стола, на котором раскладывал шерсть под укатку для заготовки новой пары валенок. Рукава у него по локоть закатаны, видны набухшие, как жгуты, вены. Худое, в чёрной щетине лицо потное, глаза провалились, но смотрят на Петьку по-отечески ласково, участливо.

В избушке жарко, потому что печку постоянно надо топить, чтобы сушить в ней свалянные пимы, которые замочены в кадке с кислотным раствором. Дух тут тяжёлый. К нему надо привыкнуть, чтобы выдерживать его по нескольку часов кряду.

Дед Савелий кажется Петьке то ли колдуном, пришедшим из сказки, то ли добрым волшебником, то ли тем же Левшой, о котором он недавно вычитал в книжке.

Да, скорее всего, он ему напоминает Левшу, человека с золотыми руками, подковавшего блоху. Старик не левша, он калека, а руки у него в самом деле золотые. Катает он эти пимы, будто пироги стряпает. День и ночь не отрывался бы от своего дела.

– Отдыхать будем потом, – говорит он Петьке. – Не время покоя, когда кругом такое горе.

«Да, да!» – мысленно соглашается Петька.

Сейчас у Петьки каникулы, и он решил не терять даром времени. Пришёл вот сюда так, из любопытства вроде, да и увлёкся. Старик стал учить его пимокатному ремеслу. Пригодится, мол.

– В своё время, я тоже как ты вот, – говорит дед Савелий. – Пимокат у нас был, мужик весёлый. Любил между делом порассказывать всего. Ты его слушаешь, а сам всё, как ты вот, высматриваешь, на ус мотаешь. И не хитрое вроде дело-то, а нужное. Вот и учись, сынок.

Петьке и самому вот как хочется перенять от деда Савелия пимокатное дело. Да и перенял уж многое, но главное – то, что с ним старику работать легче. И веселее.

– Ого, сколько намолотил! – говорит старик, глядя на полог с набитой шерстью. – На сегодня довольно. Слазь-ка со своего трона, да перекусим маленько на сон грядущий.

У Петьки всё тело ноет от усталости, будто жужжание струны отзывается в нём ноющим эхом. Он осторожно спускается с треноги, а старик уже зачерпнул ковшиком из кадушки колодезной воды и ждёт его возле лохани у порога.

Потом они сидят за шатким столиком возле оконца, в которое заглядывает морозная зимняя ночь. Достают из закопчённого чугунка картофелины в мундире, чистят, посыпают крупной солью и едят с молоком, что принесла им вчера в кринке хлопотливая бабка Алёна – жена старика Савелия.

Петька ост жадно – проголодался. Дед Савелий пододвигает ему чугун, наливает из кринки в железную кружку молока. – А ты сам чё, дедушка? – спрашивает Петька, и старик поспешно отвечает:

– Ешь, ешь. Мне што? Я старею, а тебе надо расти, крепнуть. Нажимай, Петруха.

Старик достаёт кисет, сворачивает цигарку, и вот уж слоистый дым поплыл в жарком, душном воздухе.

– В гражданскую, – слышит Петька глухой голос старика, – когда мы Колчака гнали, был в нашем отряде партизанском такой же, как ты, мальчишка. Тоже Петькой звали. Бедо-овый! Отца у него белогвардейцы расстреляли.

Петька весь внимание. Любит он слушать про гражданскую войну. И видит уж он, как тот Петька переплывает через быструю речку Тартас и сообщает партизанам о белогвардейском отряде, что зверствует в их Ключевой. Потом он ходит в разведку, приносит важные сведения. Но вот мальчишку схватили колчаковцы и казнили.

Петька давно уж отставил в сторонку кружку с молоком и весь напрягся. Немальчишеская ненависть в нём ко всем врагам Советской власти, что были и что есть теперь. Дед Савелий тоже молчит угрюмо, глубоко затягиваясь табачным дымом. Потом говорит:

– Вот она какая история. Война – дело не шутейное. Тут уж кто кого. Но должны мы их! Верно, Петруха?

– Верно, дедушка Савелий! – И Петька сжимает свой крепкий кулак. – Всё равно мы их, этих гадов фашистов!..

Дед Савелий оборачивает войлоком деревянные колодки, уминает ладонью шерсть, копошится. Петька тем временем засыпает на топчане возле печки тревожным сном.

Просыпается он неожиданно от тихого говора.

В избушке светло. Солнечные лучи весело играют на серой стене, на крашеной жёлтой двери, которая кажется сейчас золотой.

За столиком, тоже залитым солнцем, сидит бригадир Саня Дементьев. Перед ним раскрытая тетрадка, и он в ней что-то записывает карандашом. Горбоносое, худощавое лицо Сани кажется свежим, помолодевшим.

– Молодцы! – одобрительно говорит он. – Восемь пар-это совсем хорошо!

Только теперь замечает Петька сложенные на большом пимокатном столе готовые пары валенок. Дед Савелий опускается с приступка, и в руках у него ещё одна пара валенок. Серых. – Стараемся, Лександр Дементич, – говорит он бригадиру и тут же начинает кусочком пемзы подчищать головки валенок.

– Здорово, пимокат! – приветствует бригадир Петьку. – Ну, как спалось?

– Хорошо, – отвечает Петька. – Во сне на фронте побывал.

– Ну и как, одолел фашистов? – И, не ожидая ответа, бригадир говорит: – Ничего, Петя, сломаем мы и этого зверя. Не на тех нарвался. Сегодня вон по радио сообщили – наши три города освободили, на сто с лишним вёрст продвинулись вперёд. Так что можно считать – в этой победе есть и твоя доля, сынок.

– Ура! – рванулась из Петьки радость. – Пускай наши пимы, Лександр Дементич, и будут подарком бойцам за их победу. Пускай надевают да покрепче бьют врага. Так ты им и напиши. Напиши! – говорит дед Савелий.

А Петька думает, что письмо бойцам следовало бы написать ему, рассказать, как они тут с дедом Савелием стараются, чтобы побольше дать фронту пимов. Но нет ни бумаги, ни карандаша, а просить у бригадира неловко.

Дед Савелий ставит прямо на столик перед бригадиром почищенные им серые валенки и говорит:

– Это вот девятая пара будет.

Бригадир берёт один валенок, с улыбкой рассматривает его, одобрительно качает головой и густо гудит:

– Чи-истая работа! В таких катанках можно аж до самого Берлина. Верно, Петя?

– Вот бы здорово! – говорит Петька и вдруг весь загорается: – Дядя Шура, дайте мне карандаш.

Он вспомнил, что девчонки вышивают на кисетах «Дорогому бойцу» и «Бей крепче фашистов». Это куда сложнее, чем химическим карандашом написать на валенке.

Он тут же берёт со стола валенок, смачивает вверху голенище и аккуратно выводит:

«Товарищ боец, громи фашистов, шагай до самого Берлина!» И чуть ниже: «Петька-пимокат».

След

Кто-то постучал в окно, и бабка Анна прислушалась. Уж не почудилось ли? Нет, опять постучали.

Бабка Анна подошла к окну. Опершись сухими руками о подоконник, посмотрела на улицу и никого не увидела.

Давно уже живёт она одиноко. Много лет назад вот так же постучали в окно и пришло чёрное известие о гибели мужа. В другой раз постучал почтальон – принёс горестную весть: сын Андрей пропал без вести. С тех пор и ждёт она его.

Теперь-то чего уж ждать? Но при стуке всякий раз в слабой надежде вздрагивает сердце.

Полуденное солнце весело играло в луже после недавно прошедшего грозового ливня. Трава под плетнём соседки Акимовны радостно зеленела. Куры греблись деловито в чёрной канаве под самой хатой. Вот взвился на плетень огненно-яркий драчливый петух, затрещал крыльями, закукарекал. Даже через глухие окна был хорошо слышен его протяжный ликующий голос.

Бабка Анна открыла дверь – на крыльце незнакомые ребятишки. Стайка целая. О чём-то между собой переговариваются, на окна посматривают.

– Здравствуйте, бабушка Анна! – почти разом поздоровались они с ней.

– Здорово, детки, здорово, милые, – ответила старушка, не удивляясь тому, откуда они её знают. – Какие же вы все нарядные да красивые! И с какой ко мне весточкой? Просто проведать пришли?

– Мы, бабушка, – сказала Марина, смуглолицая кареглазая девочка, – пришли к вам от всего пионерлагеря «Орлёнок». Наверное, вам нужна помощь. Мы хотим взять над вами шефство.

– А ещё мы красные следопыты, – вступил в разговор Антошка, светловолосый, с дерзко вздёрнутым носом. – Понимаете?

– Так-так, – кивала старушка, несколько озадаченная мудрёными словами «шефство» и «красные следопыты». Однако понимала, что за ними скрывается что-то хорошее. Пригласила ребят в дом.

– Что ж это мы? Заходите в хату, раз такое дело. Гостями будете. – И сгорбленно, не торопясь, пошла в сенцы. Ребята цепочкой за нею следом.

В хате бабка Анна усадила ребят на лавку, захлопотала:

– Чем же вас, дорогих моих, угостить?

– Да мы, бабушка, недавно пообедали, – сказал Антошка. Кареглазая Маринка добавила:

– Мы, бабушка, сытые. Спасибо!

Но бабка Анна уже полезла в шкаф, достала банку вишнёвого варенья, пригласила пионеров к столу.

– Как же, как же, – наговаривала она тихо, ласково. – Вы же у меня такие гости…

Она сходила в сенцы и вернулась с кринкой молока. Из печи, гремя заслонкой, вытянула сковородку с подрумяненными блинчиками. Ребята тем временем рассматривали жильё старушки. Порядок. Чистенько, уютно. Нарядные шторки на окнах, кровать аккуратно заправлена.

Со стены из тёмных рамок, убранных красиво шитыми рушниками, смотрят два лица – пожилого мужчины, с усами, и совсем ещё юного, безусого и остроглазого. Так похожи друг на друга! Понятно: отец и сын. Те, что не вернулись с войны.

– Ой, девочки! – воскликнула вдруг и тут же закрыла рот ладошкой девчушка с льняными косичками. – След!..

– Ты что, Тоська? Какой след? – не поняла Маринка.

– Приснилось тебе? – спросил и Антошка, но тут же сам увидел на полу, на жёлтой краске, след от сапога или ботинка – не разберёшь.

– Ну и что? Экое открытие! Ничего тут удивительного. А в общем-то… Это бабка Анна наверно красила, потом и наступила нечаянно. Может, не заметила: глаза-то слабые небось. – Так заключил Антошка, пока бабка Анна находилась в сенцах.

Потом они ели тягучее, как мёд, варенье с блинчиками, прихлёбывая из кружек холодное молоко. Бабка Анна сидела с краешку стола, нежно глядя на ребят. Ей отчётливо виделся сынок Андрюшка, когда он был таким же вот мальчишкой и так же лакомился вареньем.

– Вку-усное! – сказала девочка с косичками, и все остальные её поддержали.

– Вы, бабушка, сами варили? – спросила Маринка.

– Сама, сама, доченька, – закивала старушка. – Кушайте на здоровье. Мой-то Андрюшенька тоже варенье любил. Каждый год варю и теперь.

Бабка Анна печально посмотрела на стену, на портреты в рамках. Ребята притихли.

– На Никифора, мужа моего, – сказала бабка Анна тихо, – похоронка пришла, а сынок Андрюша – тот пропал без вести. А мне не верится. Нет. Вон у Акимовны, соседки моей, на сына Марка и похоронка была, а он, Марк-то, после войны домой вернулся. А тут – без вести. Как же так?

Бабка Анна тяжко вздохнула. Вздохнул и из ребят кто-то. Антошка сказал:

– Мы, бабушка, узнаем о вашем сыне.

– Да что ты, сыночек? – с надеждой посмотрела на мальца старушка. – Ой, нет! – закачала сокрушённо головой. – Куда уж теперь?..

– Мы же красные следопыты, – повторил Антошка. – Мы уж постараемся. – И, посмотрев на пол, спросил: – Бабушка Анна, а вы сами полы красите?

– Сама, сама, сыночек, – поспешила старушка. – Сама. В привычке это у меня. С тех пор…

– А вы, бабушка, – опять сказал Антошка, – вы вон… вы, наверно, наступили на крашеное и забыли. След вон… Бабка Анна повернула голову, пристально посмотрела, куда указывал Антошка, усмехнулась горько, сказала:

– Ой, деточки вы мои дорогие! Следу-то этому уже сколько лет! Это ведь след сыночка моего. Андрюшеньки. Вот я вам расскажу…

Ребята замерли, слушая бабку Анну.

Перед самой войной они из старой развалюхи перебрались в эту тогда ещё новую хату. Пожить в ней не успели, как грянуло. Сперва забрали Никифора, потом, к самой осени, – сына Андрея. А перед этим затеяли они покраску полов. Половину покрасили, а тут… Прибегает Андрей в хату, сообщает: «Мама, я ухожу на войну!»

– Благословила я его, а потом уж, когда выплакалась, опять за покраску принялась. И вижу, следочек его, Андрюшеньки, остался. Я опять реветь, а закрашивать не стала. След-то в дом, а не из дома. Вернётся. Пускай хоть раненый-покалеченный, а вернётся. Вот я от той поры и не закрашиваю его, след моего сыночка. – Бабка Анна вздохнула глубоко-глубоко и закончила грустно: – Да, всё мне думается: заходит в хату Андрюша… Заходит… Уж раз одной ногой он тут, то и второй ступит обязательно…

Ребята молча смотрели то на бабку Анну, на катившиеся по морщинистым щекам слёзы, то на след. Они знали, что сын не вернётся, но им, также как и бабке Анне, тяжело было в это верить.

Первый крючок

Кузница стоит на краю Алёшкиной деревни Ключевая, у бе рёзовой рощи, близ речки Тартас. Целыми днями без умолку слышатся оттуда весёлые звоны. Это кузнец дядя Игнат и молотобоец дядя Петя выковывают детали для плугов, борон, сеялок и даже для тракторов, которые будут работать в поле.

Алёшка не может равнодушно слушать, как поёт железо, и потому всегда его сюда тянет и тянет. В кузнице Алёшку встречают как своего.

– А вот и наш помощничек, – улыбается высокий, широкоплечий, с большими сильными руками молотобоец дядя Петя и обнимает Алёшку за плечи: – Ну, здоров, Алексей Иванович! Как поживаем? Хорошо? Вот и прекрасно. Садись тогда на своё место и раздувай горно, а я поучусь у тебя.

Алёшка смеётся, показывая редкие зубы, и важно идёт к горну.

– А ну, что ты там в сумке несёшь? – останавливает его кузнец дядя Игнат.

Алёшка достаёт тетрадки и подаёт ему. Кузнец бережно, чтобы не запачкать, берёт их и смотрит. Но Алёшке нечего бояться. Отметки у него хорошие.

– Да ты, парень, совсем молодец, – хвалит Алёшу дядя Игнат. – Выйдет из тебя человек, непременно выйдет. – И кузнец сметает с верстака, где должен сесть хлопец, пыль, подстилает какую-то тряпку, чтобы Алёшка не запачкался.

Алёшка сидит на тёмном от копоти верстаке и ритмично дёргает за деревянный, отполированный до блеска руками рычаг – казык. Мех тяжело сопит, и пламя в горне разгорается всё сильнее. Синие языки пробиваются сквозь уголь, растут и сливаются в бледно-жёлтое пламя.

Дядя Игнат кладёт в горно железо и загребает его углем.

Изумрудные кудри дыма ударяются в большой железный ковш, перевёрнутый над горном, катятся в трубу.

Пахнет кисло дымом и жжёным железом. Время от времени дядя Игнат проверяет, хорошо ли накалилось железо. Когда оно раскалилось и стало белым, он выхватывает его из пламени щипцами, кладёт на наковальню, и сиреневая окалина сыплется на земляной пол.

Дядя Игнат и дядя Петя берутся за молотки.

Гремит, поёт железо.

Три-та-та! Ти-ти! Так-так! – вызванивает молоток в руках дяди Игната.

Так! Так! Так! – тяжело поддакивает молот дяди Пети.

Алёшка повторяет про себя: «Так! Так! Так!», словно помогает дяде Пете бить тяжёлым молотом по железу. И ему кажется, что молот в руках молотобойца Петра легче подымается вверх и резче опускается на наковальню.

Мальчик с интересом наблюдает за тем, как железо под ритмичными ударами кузнеца Игната и молотобойца Петра из белого становится бледно-жёлтым, потом оранжевым, дальше делается красным, малиновым и, наконец, фиолетовым, а затем – тёмно-синим.

А молотки сверкают, железо поёт. Алёшка подстраивается под ту песню, и у него выходит:

Взвейтесь кострами,

Синие ночи!

Мы – пионеры,

Дети рабочих.

Но вот песня стихает, и в кузнице становится совсем тихо. Тогда дядя Игнат бросает готовую поковку в кадушку с водой, и в кузнице слышится сердитое бормотание. Клубы пара устремляются к самому потолку.

Дядя Игнат утирает рукавом блузы вспотевшее лицо и, усмехаясь, хитро подмаргивает Алёшке, у которого от восторга замирает сердце.

Алёшка давно уж дома начал «кузнечить». Насобирал разных железяк и поскладывал их за сараем. Целыми днями, бывало, сидел он в своей «кузнице», громыхал железом. Что-то мастерил. Но ничего не получалось… Вот если бы посмотреть, поучиться у кого-нибудь…

И стал Алёшка ходить в кузницу.

У дяди Петра и дяди Игната всё получается легко и просто. Надо только быстро бить по раскалённому железу молотком.

Алёшке так уж хочется выковать что-нибудь, только он всё боится сказать об этом дяде Игнату. А сегодня не выдержал.

– Дядя Игнат, – говорит он, – а можно мне?..

– Попробуй, – соглашается кузнец. – Вот тебе железо. Выкуй из него для начала крючок.

Алёшка с радостью суёт прут в горно, нагревает его, затем берёт в руки молоток и принимается за дело.

Тук-тук-тук!.. Тук-тук!.. – мягко стучит по раскалённому железу.

Алёшке всё хочется делать так, как делает дядя Игнат.

Но молоток в его руках не вытанцовывает почему-то, не выбивает дробь, и наковальня поёт не так весело. Железо совсем остывает, и Алёшке приходится снова его нагревать…

Неровно стучит молоток. По Алёшкиному лицу течёт пот. Ему жарко. А дядя Игнат сбоку подсказывает:

– Поворачивай железо! Скорее! Вот так. Молоток опускай чуть резче, не бойся. Хорошо! А теперь надо нагреть.

Алёшка снова суёт железо в горно.

Снова звенит наковальня. Тяжело дышит Алёшка, но молоток из рук не выпускает.

Дядя Игнат подсказывает, как повернуть железо, как ударить, как загнуть колечко. И Алёшка старается.

Наконец, кажется, крючок готов. Алёшка смотрит на него и не верит своим глазам. Крючок как крючок. Самый настоящий! Правда, большой и некрасивый, но ничего.

Алёшка долго крутит его в руках и усмехается. Усмехаются и дядя Игнат, и дядя Петя.

– Ну вот, – говорит дядя Игнат, – ты уже и кузнец. Сам крючок смастерил. Когда-то и я выковал такой же вот крючок, да и зацепился им за своё дело. Крепко зацепился, на всю жизнь. Выходит, и ты, Алёшка, тоже… Кузнецом будешь, меня сменишь. Не так ли?

«Конечно же так!» – хочется сказать Алёшке, но он лишь смущённо улыбается.

Звёзды

С дальних покосов, из-за Гагауч-озера, Никитушка с дедом Михеем возвращались вечером. Просёлок вился между шёлковыми лугами, широко раскрывшимися перед Никитушкиными глазами. Рессорная бричка мягко катилась вперёд, маслянисто пощёлкивая втулками колёс. Дед Михей держал вожжи и рассказывал обо всём, что интересовало мальчика. А вся эта поездка, весь день были для Никитушки как удивительное путешествие, как праздник.

На полевом стане Никитушку встретили приветливо. Там он и на тракторе с отцом поездил, даже за рычаги подержался. Отец без шуток сказал:

– Ну вот, ты уж и работник, законно заслужил свой обед.

И повариха тётя Марина потчевала Никитушку пахучим полевым борщом. Сидевшие за длинным столом мужчины перекликались весело: «Нашего полку прибыло! На одного богатыря-хлебороба больше стало!»

Никитушке было неловко, но сознавал он себя своим, не лишним тут человеком.

Погожий летний день кончался. Малиновое солнце опустилось на зубцы дальнего ельника, поиграло на прощание, поплавилось и стало быстро прятаться за лес. Какое-то время ещё ало горела его горбушка, а уж с востока набегали зябкие волны вечерних сумерек.

– Видать, к перемене погоды, – заметил дед Михей, провожая закат. – Как бы дождя не нанесло – помешает сеноуборке.

А вот и высеялись в густо-синем небе звёзды – сиреневые, голубые, зелёные. Замерцали живо, заискрились – глаз не оторвать.

Засмотрелся Никитушка на звёзды и не почувствовал даже, как дед Михей его дерюжкой укутал, что-то наговаривая, будто убаюкивая. Но спать Никитушке ничуть не хотелось.

И вспомнились ему слова бабушки Василины. Говорит она, что это бог как только уберёт с неба солнце, так и начинает зажигать лампадки-звёзды, развешивая их по всему небу. И луну повесит, чтобы светлее было. Вот Никитушка и решил спросить у деда, что он об этом думает.

Дед Михей сперва в небо зачем-то посмотрел, потом на Никитушку, улыбнулся и сказал:

– Значит, огоньки бог зажигает? Хе-хе! Ну и бабушка!

Её только послушай. Нет никакого бога, Никитушка. Руками человека всё хорошее, всё доброе на земле создаётся. Вот как твой отец и повариха тётя Маша. Ну, а звёзды… Нет, не бог звёзды зажигает… Много загадок природы учёные уже разгадали. Разгадали и эту. А вот послушай, какая сказка есть…

Дед помолчал, прокашлялся и начал рассказывать:

– Было это давным-давно, при царе Горохе. И звёзд-то тогда никаких не было. Жил в те времена на клочочке земли промеж дремучих лесов бедный мужик. Труженик большой. И была у него кривобокая избёнка да ещё хромоногая лошадёнка, а детей – куча мала. Всковырял он кое-как сошкой пашенку за избёнкой, а уж и ночь надвинулась тёмная – хоть глаза выколи. Позарез бы пашню зерном засеять, да как?

А зерно и просит: «Ты уж, – говорит, – мил человек, брось меня в землю. Томиться-то мне нельзя. В парах-то я поскорее прорасту для тебя и твоих ребятишек булками и калачами. Сей, засевай!»

Что тут делать? И устал мужичок, и голод грызёт, а зерно-то в лукошке томится.

Подумал-подумал да и решился: «Хоть и по темноте кромешной, а разбросаю по пашне зерно, раз так оно просится».

И стал засевать полоску рожью. Берёт он то зерно пригоршнями из лукошка и этак вот бросает. А куда оно летит, зерно-то, не разберёшь. Небо-то сажи черней. Тогда ни звёзд тебе никаких, ни луны. Темень, и всё тут. Дело надо до конца довести. Только совсем выбился из сил тот мужичок. Над лукошком сник весь да и просит: «Не могу я больше, не могу. Прости уж ты меня, святой наш хлебушко. На зорьке уж всё засею».

А тут… чудо великое! Глазам своим не верит: зерно-то в лукошке как засветится, засияет. Вот те на-а! Да что же это такое? А ну-ка, а ну-ка…

Бережно взял он из лукошка горсть того сияющего зерна и сыпанул по чёрному небу. И как только он сыпанул, опять диво дивное: загорелись в небе звёзды. Посветлело от них вокруг. Мужику и пашню всю хорошо стало видно.

Так он и засеял её зерном тем чудесным.

Вот и вся сказка. А звёзды-то с той поры так и горят-переливаются. И не гаснут. И выходит, что звёзды вот эти наши – крестьянские звёзды. Вот ведь оно что, Никитушка. Вот такая она правдивая история.

Дед умолк, а Никитушка лежал как заворожённый. Сказок всяких наслышался он от деда Михея, а такой он не слыхивал.

Неожиданно полыхнула в небе молния – широкая и длинная. Но нигде не треснуло, не громыхнуло. Всё было тихо-тихо. И опять, и опять полыхнуло, да так сильно, что вокруг всё озарило: и тёмный лес, и притаившееся вдоль опушки пшеничное поле.

Никитушка в небо посмотрел, а оно уже задёрнуто чёрными тучами, и меж туч, как в чистой воде, поблёскивают звёзды.

– Дедушка, – спросил тихо Никитушка, – а почему грома нет?

– А это, Никитушка, не гроза, – ответил дед Михей. – Это хлебозары. Они хлебушко зорят. Он, хлебушко, от них золотым зерном наливается. Тем, что я тебе рассказывал. Посмотри вон на поле, посмотри.

Молния вновь плеснула по небу, и Никитушке показалось, будто пшеничные колосья вздрогнули, стали вытягиваться и полниться молочным светом. Вот это да-а!

– Счастливые мы с тобой люди, внучек, – сказал дед Михей. – Урожай богатый соберём, жизнь ещё лучше станет. – И дед Михей тихонько запел свою любимую песню.

Никитушке захотелось выбраться из своего уютного гнёздышка, придвинуться к деду Михею и подтянуть ему. Но он засмотрелся в небо, где всё так же полыхали хлебные зори и сиренево мерцали между тучек звёзды. И думалось Ники-тушке, что звёзды-то эти – его, крестьянские.