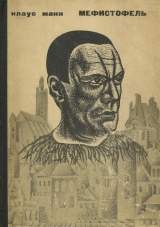

Текст книги "Мефистофель. История одной карьеры"

Автор книги: Клаус Манн

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

– Телеграммы, конечно, все тебе. Меня никто не поздравит.

Барбара засмеялась, как ему показалось, довольно презрительно и даже самодовольно:

– Напротив, Хендрик. Многие поздравили одного тебя – например, Мардер.

Из высокой пачки писем, открыток и телеграмм она выбрала те, что были адресованы Хендрику. Кроме Теофиля Мардера, чье поздравление к свадьбе было составлено в многозначно-корректных, явно презрительных оборотах, лежали поздравления от маленькой Ангелики Зиберт, директоров Шмица и Кроге, Гедды фон Герцфельд и – он ужаснулся – от Джульетты. Откуда она узнала адрес, дату? Хендрик побледнел, смял телеграмму. Чтобы отвлечь внимание, он несколько преувеличенно восхищался подарками, которые получила Барбара: фарфор и серебро, хрусталь, книги, украшения, любовно и тщательно выбранные друзьями и родственниками.

– Что со всем этим делать? – спросила Барбара, беспомощно оглядывая разложенные по столу сокровища. Хендрик подумал о том, что элегантные вещицы очень неплохо выглядели бы в его гамбургской комнате. Но он ничего не сказал, усмехнулся и пожал плечами.

Подошел молодой человек, присутствие которого несколько беспокоило Хендрика, – Себастьян. Он говорил с Барбарой торопливо, на каком-то трудно постижимом, богатом интимными намеками жаргоне. Хендрик лишь с трудом улавливал суть. Он про себя отметил, что этот юноша, которого Барбара называет лучшим другом юности, о котором она говорит, что он пишет прекрасные стихи и умные статьи, ему крайне несимпатичен. «Он высокомерен и несносен!» – думал Хендрик, тушуясь в присутствии Себастьяна, хотя тот был с ним крайне любезен. Но именно эта ни к чему не обязывающая, чуть снисходительная любезность оскорбляла его. Пепельно-светлые волосы Себастьяна густо падали на лоб; у него были благородные, несколько усталые черты, длинный нос, а глаза серые, с поволокой. «Наверное, его папаша тоже профессор или что-нибудь в этом роде, – решил Хендрик. – Избалованный, остроумный – такие и портят души девушек, подобных Барбаре».

После еды сидели вместе в погребке: на террасе стало слишком жарко. Фрау Белла сочла своим долгом поговорить о литературе. Она рассказала, что в поезде прочитала что-то ужасно милое, буквально захватившее ее, – как, бишь, фамилия автора, «ну, вот этого русского, великого! Самого великого!» – восклицала бедняга, терзаясь.

– И как же я могла позабыть фамилию, это же мой любимый писатель!

Николетта спросила, не о Толстом ли речь.

– Совершенно верно – Толстой! – радостно подтвердила фрау Белла. – Я же говорю – величайший! Это была какая-то совсем новая его вещь…

Скоро выяснилось, что эти восторги у матери Хефгена вызвал рассказ Достоевского. Хендрик покраснел как рак. Чтобы сменить тему разговора и доказать высокомерному обществу, что в трудные минуты он не предает своей матери, он стал демонстративно обращаться только к ней и, весело хохоча, перебирал смешные приключения из прошлого. Как было смешно, когда мать и сын на масленицу устроили маскарад и напугали отца Кёбеса! Фрау Белла переоделась пашой, а маленький Хендрик, которого тогда звали Гейнцем (но это сейчас не упоминалось) – Баядерой. Все перевернули вверх дном. Папаша Кёбес не верил своим глазам, когда заявился домой.

– Мама первая поняла, что мое призвание – театр, – сказал Хендрик, любовно глянув на мать. – Отец долго не хотел об этом слышать.

Потом он рассказал историю о том, как начиналась его театральная карьера. Это было еще во время войны – в 1917 году, – Хендрику только что исполнилось восемнадцать, когда он на газетном клочке нашел объявление, из которого явствовало, что фронтовой театр на оккупированной территории в Бельгии ищет молодых артистов.

– Но я не могу произнести, где именно нашел обрывок газеты, решившей мою судьбу… – Так как все смеялись, он сделал вид, будто ему очень стыдно и, закрыв руками лицо, выдавил из себя: – Да, да, боюсь, вы угадали…

– В уборной! – ликующе воскликнула генеральша, и смех ее заколыхался от глубоких басов до серебристой трели.

Пока нарастало общее веселье, Хендрик перешел к анекдотам из жизни бродячего театра, где ему приходилось играть роли отцов. Теперь он мог, не стесняясь, пустить в ход давно испытанный репертуар и снова блистать: ведь в этом кругу никто не знал этих сюжетов. Только Барбара частично их уже знала, и потому наблюдала за рассказчиком удивленным взглядом, выражавшим даже некоторое отвращение.

Вечером пришло несколько друзей, и Хендрик смог надеть неоплаченный фрак, который удивительно ему шел. Стол украсили цветами. После жаркого тайный советник постучал вилкой по бокалу шампанского и произнес речь. Он обратился со словами приветствия к присутствующим и прежде всего к матери Хендрика и его сестре – причем фрау Беллу он с шутливой учтивостью назвал «еще одной молодой фрау Хефген», – а потом перешел к теме о браке и к личности и заслугам перед искусством своего нового зятя в частности. Тайному советнику, тщательно и ловко подбиравшему слова, удалось характеризовать артиста Хефгена как некоего сказочного принца, который днем кажется незаметным, а вечерами магически преображается.

– Вот он! – воскликнул Брукнер и длинным узким пальцем показал на зардевшегося Хендрика. – Вот он, только взгляните на него! Он кажется стройным молодым человеком – конечно, он очень внушительно выглядит в своем отлично скроенном фраке, но тем не менее он относительно незаметен. Незаметен именно в сравнении с той сложной волшебной фигурой, что вечером при свете рампы движется по сцене. Тогда он сияет, тогда он неотразим.

И воодушевленный темой, ученый сравнил артиста Хефгена – хоть на сцене его ни разу не видел, а знал лишь в качестве исполнителя стихов Рильке – со светляком, который днем по скромности прячется, чтобы тем более обольстительно преображаться по ночам. Тут Николетта пронзительно захохотала, а генеральша загремела цепочкой лорнета.

В заключение тайный советник произнес здравицу в честь юной пары. Хендрик поцеловал Барбаре руку.

– Как ты прекрасна! – сказал он и задушевно ей улыбнулся.

На Барбаре было платье из тяжелого желтоватого шелка. Николетта его раскритиковала, утверждая, что оно не модно, надуманно, что сразу видна рука домашней швейки. Но никто не мог оспаривать, что платье ей удивительно к лицу. Над широким воротом из старинных кружев – один из свадебных даров генеральши – трогательно и стройно поднималась загорелая шея. Улыбка, которой она ответила Хендрику, была несколько рассеянна. И на кого направлен этот черно-голубой, мягкий, испытующий, несколько озабоченный взгляд? Во всяком случае, не на него, не на Хендрика. Внезапно сбитый с толку, он обернулся. Он увидел Себастьяна – друга Барбары: нескладный, с поникшими плечами, вытянув вперед голову, он стоял всего лишь в нескольких шагах от юной четы. Его лицо было омрачено и выражало настороженную чуткость. Он странно двигал пальцами обеих рук – будто играл на рояле. Что это? Или он подает Барбаре тайные знаки, понятные только им двоим? И к чему он прислушивается, проклятый? И отчего такая грусть на его лице? Может, он любит Барбару? Конечно, он ее любит. Наверное, он хотел на ней жениться. Может быть, когда-то давно они по-детски обручились?

«А я ему все испортил, – подумал Хендрик, не зная, радоваться или ужасаться. – Как он меня ненавидит!»

Он отвернулся от Себастьяна и посмотрел на других гостей – друзей высокого дома. И нашел, что у всех мрачные лица. Хендрик не разобрал имен в момент знакомства. Но, очевидно, все это были профессора, писатели, знаменитые врачи. Несколько молодых людей, как ему показалось, мистически походили на Себастьяна. Девушки в своих вечерних туалетах казались наряженными в маскарадные платья, как если бы в обычное время они носили серые штаны из фланели, белые халаты, как в лаборатории, или зеленые фартуки садовников. Во взглядах, направленных на него, Хендрику чудилась зависть, смешанная с презрением. Неужто они все так любят Барбару? И он у всех ее отнял? Значит, с ним, вторгшимся в их жизнь подозрительным типом, садятся за один стол только ради загадочного – и, очевидно, мимолетнего – каприза Барбары? Говорили о тысяче нейтральных вещей: о новой книге, о новой театральной постановке, о политическом положении, которое всех беспокоило. А Хендрик думал, что все заняты только им. Говорят только о нем, смеются только над ним…

Ему хотелось спрятаться, так тошно ему вдруг стало. Тайный советник просто решил поиздеваться над ним в своей речи. И вдруг все, что он пережил сегодня, показалось унизительным. И смешанное с иронией благожелательство тайного советника, еще недавно столь лестное ему, ведь по сути куда унизительней любой строгости и откровенного высокомерия… Лишь теперь Хендрику стало ясно, сколько презрения и в веселой бесцеремонности генеральши. Правда, она импозантна, она настоящая гранд-дама и выглядит великолепно, вот хоть бы сейчас, когда царственной походкой, беззаботно бренча цепочкой от лорнетки, приближается к юной чете – вся в белом, вокруг шеи в три ряда цепь из больших, мерцающих матовым блеском жемчужин. Если за обедом в своем сером костюме она напоминала маркизу XVIII века, то теперь в белом своем платье, украшенном драгоценными камнями, походила скорее на римского папу. Величавость манер и осанки контрастировала со смелой непринужденностью ее речей.

– Мне надо чокнуться со светляком и с моей маленькой Барбарой! – выкрикнула она. И помахала бокалом с шампанским.

Из другого угла к ним подошла Николетта, тоже с бокалом в руке. Она сверкала глазами, а ярко накрашенные губы тонко кривились.

– За здоровье новобрачных! – воскликнула генеральша.

– За ваше здоровье! – крикнула Николетта.

Хендрик сначала чокнулся с царственной бабушкой. Потом с Николеттой – девушкой, которую занесла в эту среду судьба, столь же необычная, как и его собственная. Эту поразительную личность, из любопытства и снисходительности терпимую тайным советником и самоуверенной генеральшей, охраняла глубокая любовь Барбары. В этот миг Хендрик очень ясно ощутил чувство близости – что-то вроде братской симпатии к Николетте. Он понял: они равные. Правда, отец ее был литератор и авантюрист, чаровавший богему конца прошлого и начала нынешнего века жизнеспособностью и циническим умом, в то время как мещанская мелкотравчатость папаши Кёбеса не могла очаровать никого и лишь вызывала злобу кредиторов. Но среди всех этих образованных, богатых (правда, большинство из присутствующих вовсе не были богаты, но Хендрик всех считал чуть ли не миллионерами), среди уверенных, ироничных, умных людей, с которыми Барбара чувствовала себя как рыба в воде, оба они с Николеттой играли одну и ту же роль – двух белых ворон. И обоим в глубине души хотелось использовать это общество для собственного возвышения, а потом, вознесясь, отомстить всем этим господам.

– За ваше здоровье! – отвечал Хендрик. Его бокал, тихо звеня, соприкоснулся с бокалом Николетты.

Барбара, смеясь и болтая, обходила стол и подошла тем временем к своему отцу. Она молча обвила руками его шею и поцеловала его.

Прекрасную гостиницу на берегу одного верхнебаварского озера рекомендовала Николетта, сопровождавшая молодую чету в маленьком свадебном путешествии. Барбара была здесь очень счастлива: она любила эти места, здешние холмы, луга, леса и воды, такие непритязательные и все же не лишенные романтической прелести. При бурной погоде казалось, что горы совсем близко, а при свете заката их острые вершины и заснеженные склоны словно заливало кровью. Но еще прекраснее казался Барбаре вид этих гор, когда они за час до темноты величаво бледнели в ледяном покое, словно созданные из хрупкой, драгоценной субстанции – не из стекла, металла или камня, но из чего-то совершенно невиданного.

Хендрик не воспринимал очарования и величия местности. Атмосфера элегантного отеля беспокоила и будоражила его. Он вел себя с официантами недоверчиво и раздраженно. Он утверждал, что его они обслуживают хуже, чем остальных, и упрекал Барбару, что она заставляет его жить не по средствам. С другой стороны, ему льстила избранность публики, населявшей гостиницу.

– Кроме нас, тут почти исключительно англичане! – удовлетворенно отмечал он.

Несмотря на нервозность Хендрика, они знали тут и веселые часы. По утрам все трое лежали на деревянных мостках, выдававшихся далеко в голубую воду, к которым днем причаливал маленький, белый с золотом, смешной кораблик. Николетта занималась гимнастикой и тренировалась. Она прыгала через веревку, ходила на руках, выгибалась, касаясь лбом земли, а Барбара лениво грелась на солнышке. Но зато во время купания Барбара давала сто очков вперед усердной Николетте: Барбара быстрее и дольше плавала. Что касается Хендрика, то он и вовсе не годился для спортивных соревнований. Он кричал, как только окунал ноги в холодную воду, и лишь после долгих уговоров и насмешек Барбара заставляла его проделать несколько плавательных движений. Избегая глубоких мест, мучительно морщась, Хендрик страдал в опасной стихии. Барбара весело за ним наблюдала. Как-то раз она крикнула ему:

– Ты до смешного похож на мать – особенно когда плаваешь. Боже, ведь у тебя просто ее лицо!

Хендрик от смеха не мог уже грести руками и так наглотался воды, что чуть не утонул. Зато как блестяще он проявил себя вечером на танцах! Все гости и даже официанты пришли в восторг, когда он повел в танго Николетту, а потом Барбару. Никто другой не умел так грациозно и величаво передвигаться.

Это был настоящий концерт. Все хлопали, когда Хендрик кончил. Он раскланялся, улыбаясь, словно на сцене. Когда он чувствовал себя частью публики – человеком среди многих, – он испытывал робость, ему бывало не по себе. Уверенность возвращалась к нему, он чувствовал себя победителем, когда имел возможность отделиться от публики, вступить в полосу яркого света и сиять. По-настоящему безопасно он чувствовал себя лишь на возвышении, один на один с толпой, которая существовала лишь для того, чтобы преклоняться перед ним, восхищаться им, рукоплескать.

Как-то раз вдруг выяснилось, что на берегу озера, красоты которого так горячо расхваливала Николетта, находится вилла Теофиля Мардера. Барбара затихла, и глаза у нее почернели от задумчивости, когда она об этом узнала. Сначала она отказалась посетить сатирика. Но в конце концов позволила Николетте себя уговорить и согласилась принять участие в экскурсии. Озеро пересекли на белом с золотом пароходике, который так часто наблюдали с мостков. Погода была прекрасная. Легкий свежий ветер играл синей, как небо, водой. Чем веселее становилась Николетта, тем тише делалась Барбара.

Теофиль Мардер поджидал гостей на берегу. Он был в спортивном костюме в крупную клетку с широкими брюками-гольф и белом тропическом шлеме, который очень странно на нем выглядел. Разговаривая, он не вынимал изо рта короткой английской трубки. Когда Николетта его спросила, с каких это пор он курит трубку, он в ответ рассеянно улыбнулся.

– Новый человек – новые привычки. У меня превращенья. Я каждое утро пугаюсь самого себя. Когда я просыпаюсь, я уже не тот, каким заснул вечером. Мой ум за ночь делается куда сильней. Во сне мне удаются невероятные открытия. Поэтому я так много и сплю: не меньше четырнадцати часов в сутки.

Это сообщение – вряд ли способное устранить беспокойство, возбуждаемое тропическим шлемом, – сопровождалось задушевным блеющим смехом. Но потом Теофиль снова стал вести себя прилично. С Хендриком и Николеттой он был изысканно любезен, а Барбару, казалось, просто не замечал.

После того как они поели в большей, светлой и элегантной столовой, облицованной панелями некрашеного дерева, Теофиль обнял Хефгена за плечо и отвел в сторону.

– Ну вот, между нами, мужчинами, – сказал драматург, полыхая взглядом и чмокая синими губами. – Вы довольны вашим экспериментом?

– Каким экспериментом? – поинтересовался Хендрик.

На это последовал громкий смех. Теофиль еще сильнее зачмокал алчным ртом.

– Как это каким? Разумеется, вашей женитьбой! – прошептал он сипло. – Вы же тот еще типаж. Пуститься на такое! С этой дочкой тайного советника нелегко сладить. Я пытался, – признался он, и глаза его злобно сузились. – Она вам не принесет радости, дорогой. Она же недоделанная, поверьте уж мне, самому тонкому знатоку нынешнего времени, – она недоделанная.

Хендрика так поразило это слово, что у него из глаза выпал монокль. Тем временем Мардер весело ткнул его в живот.

– Ладно, не обижайтесь! – воскликнул он, внезапно придя в самое блестящее расположение духа. – Может, у вас что-нибудь и получится, кто знает… Вы же тот еще типаж…

После обеда он беспрерывно жаловался на тотальное отсутствие дисциплины, которое так печально окрашивает эпоху. При этом он не уставал бесчисленное количество раз повторить свои испытанные утверждения и восклицания. Он беспрестанно уверял:

– Ни единой личности! Только я один. Как я ни осматриваюсь кругом! В целом мире только я один!

Он запальчиво сравнивал себя с некоторыми великими мужами прошлого, а именно с Гельдерлином и Александром Великим. Потом стал раздраженно хвалить «доброе старое время», когда он сам был юн, и в этой связи перешел к тайному советнику Брукнеру.

– Ужасно скучный старик, – говорил Теофиль. – Но все же солидная старая школа, не шарлатан. Все-таки он достоин уважения. А дальше – хуже. Наше время порождает только кретинов и уголовников.

Потом он повел троих молодых людей в свою библиотеку, насчитывавшую несколько тысяч томов, и потребовал, чтобы они «сперва немного поднатаскались».

– Вы же ничего не знаете! – заорал он неожиданно. – Всеобщая неграмотность, одичание! Просто кошмар! Абсолютно опустившееся поколение. И потому всеобщая европейская катастрофа неизбежна, а с высшей точки зрения и вполне заслуженна!

Когда он принялся проверять, знает ли Хендрик спряжение неправильных греческих глаголов, Барбара решила, что пора уходить.

По дороге домой, на пароходе, Николетта объявила, что ее отец-авантюрист, должно быть, был совершенно такой же, как Теофиль Мардер.

– У меня ведь не сохранилось ни одного портрета, – сказала она и задумчиво посмотрела на воду, уже лишенную солнечных бликов, жемчужно-серую и тронутую покоем сумерек. – Ни одного портрета – только трубка для опиума. Но наверняка у него было много общего с Теофилем. Я чувствую. Поэтому я ощущаю с Мардером такое родство.

После маленькой паузы Барбара сказала:

– Я уверена, что твой отец был гораздо милее, чем этот Мардер. Мардер ведь не слишком приятен.

Николетта злобно, весело глянула на нее кошачьими глазами и тихонько усмехнулась.

Николетта теперь чуть не каждый день совершала поездку на берег, где была вилла Мардера. Она уезжала в полдень и возвращалась обычно поздно ночью. Барбара становилась все тише и задумчивей, особенно в те недолгие часы, которые проводила вместе с Николеттой.

Впрочем, неразумный и упрямый флирт Николетты с Теофилем был не единственной причиной, заставлявшей Барбару задумываться. Когда она ночью лежала одна в постели – а она лежала одна, – она прислушивалась к себе, стараясь понять, легче ли ей или хуже из-за странного, несколько даже позорного поведения Хендрика, которое ведь можно было охарактеризовать как осечку. Да, ей было легче, но и хуже.

Комнаты Барбары и Хендрика соединяла дверь. В поздний час Хендрик обыкновенно заходил к жене, картинно облачась в слегка уже потрепанный роскошный халат. Запрокинув голову, приопустив веки на мерцающий косой взгляд, он спешил к Барбаре и уверял ее певучим голосом, что он так рад, так благодарен ей и что она навсегда смысл его жизни. Он обнимал ее, но как-то вскользь и, держа ее в объятьях, бледнел. Он страдал, он трясся, пот выступал у него на лбу. Стыд и злость наполняли его глаза слезами.

Он не был подготовлен к этому фиаско. Он думал, что любит Барбару, да он и любил ее. Может быть, его испортила дружба с принцессой Тебаб? Ах, он не мог себе представить зеленых сапожек на красивых ножках Барбары. Тщетные объятия были мучительны. В глазах Барбары, содержавших лишь молчаливый и несколько удивленный вопрос, он читал упрек и презрение. И он болтал, болтал о том, что ни приходило в голову. Это его взбадривало, он бегал по комнате, трясясь от нервного смеха.

– А у тебя тоже есть гадкие воспоминания, как у меня? – спрашивал он Барбару, неподвижно лежавшую в постели и наблюдавшую за ним. – Знаешь, такие, что от них бросает то в жар, то в холод!

Прислонясь к ее постели, лихорадочно, торопливо, с нездоровым румянцем на щеках, снова содрогаясь от смеха, он начинал:

– Мне было, наверное, лет одиннадцать или двенадцать, когда я стал петь в хоре мальчиков нашей гимназии. Мне это доставляло огромную радость, и я, кажется, вообразил себе, что пою лучше всех. Но вот сюда-то и вклинивается то жуткое, гадкое воспоминание – вот послушай, в пересказе это не так уж страшно. Наш детский хор должен был по случаю чьей-то свадьбы участвовать в церковном празднестве. Это было большое дело, все ужасно волновались. А меня черт дернул особенно отличиться. Когда настала очередь выступить нашему хору, мне пришла в голову отвратительная идея взять октавой выше всех. Я очень гордился своим сопрано и решил, что мой звонкий голос под сводами церкви произведет невероятный эффект. Я надулся и запел, и тогда учитель пения, который дирижировал хором, посмотрел на меня скорее с отвращением, чем с укором, и сказал: «Замолчи!» Ты понимаешь, Барбара? – воскликнул Хендрик, закрывая ладонями пылающее лицо. – Понимаешь, как это ужасно! Совершенно сухо, совершенно тихо он мне сказал: «Замолчи!» А я-то себя вообразил чуть не победным архангелом!

Хендрик умолк. И после долгой паузы сказал:

– Воспомнишь такое, и словно в ад спускаешься. – И недоверчиво он спросил: – А у тебя нет таких воспоминаний, Барбара?

Нет, у Барбары не было таких воспоминаний. И Хендрик почувствовал раздражение, почти злобу.

– Вот именно! – воскликнул он, и в глазах его вспыхнул злой огонь. – Вот именно! Тебе в жизни не приходилось по-настоящему стыдиться. А со мною это часто случалось. То происшествие было только первым. Мне часто бывало так совестно, я так мучился, будто меня черти поджаривают на сковородке. Ты понимаешь, Барбара? Можешь ты меня понять?