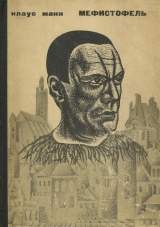

Текст книги "Мефистофель. История одной карьеры"

Автор книги: Клаус Манн

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Ноги ее нельзя было назвать безупречными, скорее они были несколько толстоваты. Но она демонстрировала их в черных шелковых чулках так победоносно, что категорически отпадало всякое сомнение в их красоте – в точности так же, как Хендрик умел держать свои грубоватые руки, как если бы они были тонкими и благородными. Николетта закидывала ногу на ногу, смотрела сверкающим взглядом, загадочно улыбалась и юбку подтягивала выше колен. Хендрик, конечно, сразу раскусил этот маневр, но именно оттого и пришел в восторг. Впрочем, как легко было представить себе на этих ногах – которые заприметил даже такой знаток, как Бонетти – зеленые сапожки – обстоятельство, делавшее Николетту еще притягательней. Хендрик откидывал бледное лицо и алчно вращал бриллиантовыми глазами. Николетта ему нравилась.

Еще понравилось ему, что она точно и откровенно сказала о своем происхождении. Ему импонировало все эксцентрическое, все сомнительное, поскольку сам он был из заурядной мещанской семьи. Николетта призналась, что не помнит своих родителей.

– Мой отец был авантюрист, – объявила она, высоко подняв голову, весело и гордо. – Мама была маленькая танцовщица в Парижской опере, и очень глупая, как я слышала, но у нее, говорят, были совершенно божественные ноги.

Она вызывающе глянула на собственные ноги, которые подавала как божественно прекрасные.

– Папа был гений. Он умел жить на широкую ногу. Он умер в Китае, где оставил семнадцать чайных и огромные долги. Единственная память о нем у меня – трубка для опиума.

В своем номере в гостинице она продемонстрировала Хендрику эту реликвию. С корректностью, за которой проглядывали чертики, она спросила его, хочет ли он чаю или кофе. Заказ она передала официанту по телефону тоном жестокого, безжалостного приговора. Потом она стала подробно рассказывать о своем детстве.

– Училась я мало, – сказала она. – Но я умею ходить на руках, бегать на катящемся шаре и кричать совой.

Букварем ей служил достойный всяческих похвал журнал «La Vie Parisienne». [6]6

«Парижская жизнь». ( Франц.)

[Закрыть]Росла она то во французских интернатах, откуда ее часто вышибали из-за диких проказ, то в доме тайного советника Брукнера, которого она называла другом юности своего отца.

О тайном советнике Брукнере Хефген слышал раньше. Произведения этого историка были знамениты. Впрочем, Хендрик их не читал. Зато он знал, что общественное положение тайного советника столь же значительно, как и необычайно. Исследователь и мыслитель был не только одной из самых представительных и наиболее обсуждаемых фигур в немецком и европейском научном и литературном мире. Ему приписывали также и интимные связи в политических кругах. Известна была его дружба с социал-демократическим министром; с другой стороны, у него были связи и g рейхсвером: его покойная жена была дочерью генерала. Много поводов для комментариев дала поездка тайного советника по России, где он выступил с циклом лекций. Тогда националисты организовали против него травлю в печати. С тех пор многие стали с горечью поговаривать, что исторические взгляды Брукнера подверглись марксистскому влиянию. Случалось, что студенты свистели, когда он поднимался на кафедру. Но его всемирно известное имя и спокойная, уверенная осанка утихомиривали разбушевавшихся студентов. Тайный советник выходил из всех скандалов победителем. Он оставался неприкасаемым.

– Старик великолепен, – говорила о нем Николетта. – Он и в людях разбирается. Он, например, был очень привязан к папе. А мне он позволял делать все, что вздумается. Правда, он немного занудлив, но я ничего, терпела.

Лучшей подругой Николетты, по сути ее сестрой, была Барбара, дочь Брукнера.

– Она такая прелесть! И такая добрая! – Взгляд Николетты стал нежным, когда она произносила эти слова, хоть она и тут не могла забыть о четкой, звенящей артикуляции.

К премьере «Кнорке» ждали не только Теофиля Мардера, но и Барбару.

– Мне не терпится ее тебе показать, – сказала Николетта Хендрику. – Может быть, она тебе даже не особенно понравится. Но ты будь, пожалуйста, мил с ней ради меня. Она несколько робка, – сказала Николетта, твердо ударяя на гласные.

В день великой премьеры прибыла Барбара Брукнер. Мардер приехал лишь к вечеру, берлинским скорым. Хефген познакомился с Барбарой перед самым началом представления, когда пил в столовой коньяк. Николетта, отчетливо артикулируя, звонко произнесла:

– Это моя самая любимая подруга, Барбара Брукнер, – и при этом сделала церемонный жест под черной крахмально-плиссированной накидкой.

Хендрик был слишком взволнован, чтобы повнимательней разглядеть юную девушку. Он второпях проглотил коньяк и исчез. В уборной он нашел два огромных букета – белую сирень от Ангелики Зиберт и чайные розы от Герцфельд. Чтобы умилостивить небеса добрым поступком, Хефген широким жестом выдал маленькому Бёку, который всегда являлся на премьеры заплаканным, пять марок, что, впрочем, не вполне погашало долг в семь марок пятьдесят пфеннигов.

Премьера комедии «Кнорке» прошла блестяще: едкие остроты точным прицелом попадали в цель, обрывистые диалоги щекотали нервы, то и дело вызывая в зрительном зале смех – то испуганный, то счастливый, – но больше всего восхищала точная, грациозная, блистательная сыгранность Хефгена с новой звездой – Николеттой фон Нибур, которая «гастролировала по приглашению». После второго акта оба исполнителя главных ролей много раз выходили на аплодисменты восторженной публики. В антракте к Хефгену заявился сам Теофиль Мардер, его сопровождала Николетта.

Беспокойный, но проницательный взгляд Мардера обежал все предметы в уборной и, наконец, остановился на Хендрике, который в изнеможении сидел перед зеркалом. Николетта осталась стоять у дверей, почтительно затихнув. После долгой паузы Мардер сказал пронизывающим начальственным голосом:

– Вы тот еще типаж.

Его жесткий, все схватывающий взгляд не отрывался от красиво нагримированного лица Хендрика.

– Вам понравилось, господин Мардер? – Хефген пытался очаровать сатирика жемчужным взглядом и томной улыбкой.

Но Теофиль сказал:

– Ну да… – и бессовестно добавил: – Ну да, господин… Как я запамятовал – ваше имя?

На сей раз Хендрик все же несколько обиделся. Тем не менее он назвал свое имя напевно-завлекательным голосом. На это Мардер откликнулся:

– Хендрик, Хендрик – очень забавное имя, признаться, должен сказать – очень смешное! – Это прозвучало так презрительно, что у Хефгена мороз пробежал по коже. Но вдруг писатель воскликнул с пугающей веселостью: – Хендрик! Почему Хендрик? Конечно же, вас зовут просто Гейнц! Зовут его Гейнцем, а он называет себя Хендриком! Ха-ха-ха, ей-богу, неплохо!

Он смеялся пронзительно, долго, от чистого сердца; Хефген, потрясенный этим злым ясновидением, побледнел и вздрогнул под розовой маской. Николетта, не вмешиваясь, весело переводила сверкающие кошачьи глаза с одного на другого. Теофиль снова посерьезнел, как будто задумался, и принялся шевелить голубыми губами под черными усиками. Эта игра губ как-то зловеще напоминала всасывающие движения растений, пожирающих мясо, или рыб, хватающих добычу. В заключение Мардер сказал:

– Вы тот еще типаж. Сильный талант – чувствую нюхом, у меня очень тонкий нюх. Еще поговорим! А потом вместе поедим! Пошли, дитя!

Он взял Николетту под руку и покинул уборную. Хефген остался в полном замешательстве.

Он полностью овладел собой, только когда уже стоял на сцене в огнях рампы. Зато в третьем акте он по смелости взлета превзошел все, что когда-либо прежде демонстрировал на сцене. Публика бесновалась. Когда упал занавес, Николетта, осыпанная цветами, бросилась Хефгену на шею и сказала:

– Теофиль опять нашел точное слово – ты действительно тот еще типаж!

Подошел Кроге, пробормотал какую-то любезность. Он заверил фрейлейн фон Нибур, что для него большое удовольствие продолжать с ней совместную работу. Завтра утром он просит ее прийти в бюро обсудить условия. Николетта тут же продемонстрировала свою коварно-корректную мину, церемонно поклонилась и выразила свое категорическое удовольствие по поводу решения директора.

Теофиль Мардер пригласил обеих молодых дам и артиста Хефгена в очень дорогой, скорей буржуазно солидный, нежели модный ресторан. Хендрик здесь еще ни разу не был, и это дало Мардеру повод резко заявить, что тут единственная «лавочка» в Гамбурге, где мало-мальски прилично кормят, по крайней мере нормальная еда и хороший старый стиль, во всех же других местах подают только прогорклый жир и вонючее жаркое, а здесь бывают благородные господа, которые знают толк в жизни. И винный погреб недурен.

Действительно, на отделанных коричневыми панелями стенах висели картины из охотничьей жизни и красивые ковры, а за столиками сидели лишь пожилые господа с видом миллионеров. Но внушительней их всех выглядел метрдотель. В почтительности, с которой он принял заказ Теофиля, можно было заподозрить некоторую ироничность. Мардер предложил начать с лангустов.

– Что вы на это скажете, любезнейший Хендрик? – спросил он у Хефгена с той коварной корректностью, которой Николетта, по всей вероятности, обучалась у него.

Хендрик не знал, что ответить. Он чувствовал себя несколько неуверенно и смущенно в этом дорогом ресторане. Ему показалось, что метрдотель с пренебрежением глянул на его смокинг, в нескольких местах сиявший жирными пятнами. Под оценивающим взглядом изысканного официанта Хендрик на миг, но очень явственно почувствовал свою революционную сущность.

«Мне не место в этом ресторане для капиталистических эксплуататоров», – подумал он злобно, в то время как ему наливали белое вино. Теперь он корил себя за то, что все время откладывал открытие Революционного театра. Но Мардер его разочаровал. Этот безжалостный ясновидящий и опасный критик буржуазного общества проявил при ближайшем рассмотрении сомнительные реакционные наклонности. У него грубый, начальственный голос, злобный взгляд, на нем слишком безупречно пошитый темный костюм со слишком тщательно подобранным галстуком, что же касается лангустов, только что поданных к столу, то он с роковым знанием дела выбирает самые лучшие. А ведь у него немало общего с теми персонажами, над которыми он издевается в своих пьесах! Вот он нахваливает доброе старое время, когда он был молод, – о, с ним не идет ни в какое сравненье новая упадочническая суета! – а сам не спускает холодных, беспокойных, алчных глаз с Николетты, которая, со своей стороны, тонко изгибает не только губы, но и все тело в металлически сверкающем вечернем платье.

Барбара тихо сидела рядом. Хендрик, которому претил вызывающий флирт Николетты с Мардером, наконец, обратил внимание на Барбару. И тут он заметил: ее взгляд испытующе обращен на него. Хендрик Хефген испугался.

В глубине сердца он испугался того, что он увидел в Барбаре Брукнер прелесть, какой еще никогда не замечал в другой женщине. Он встречал много женщин, но такой – никогда. Рассматривая ее, он мысленно перебирал в очень точной последовательности – так, как если бы надо было подвести итоговую черту под длинным и грязным прошлым – всех женщин, с какими он когда-либо имел дело. Он как бы устроил им смотр, всех вспомнил, чтобы всех забраковать: крепких и бодрых девиц с Рейна, без всяких церемоний и жеманства приобщивших его грубой реальности любви, вполне зрелых, но еще стройных приятельниц матери Беллы; молодых, но не слишком нежных приятельниц его сестры Йози; опытных берлинских уличных див и не менее деловитых шлюх из немецких провинций, оказывавших ему те особые услуги, которых он от них требовал, таким образом отбивая вкус от менее острых, более обычных удовольствий; всегда готовых к услугам актрис, которых он, однако, дарил этой честью лишь в самых редких случаях, а чаще заставлял довольствоваться его капризной, обольстительно жестокой дружбой; и множество поклонниц – то девически робких, то патетически-томных, то иронически-умных. Они предстали ему еще раз, демонстрируя лица и фигуры, чтобы тотчас отступить, исчезнуть, растаять перед только что открытой, ни на что не похожей прелестью Барбары. Даже Николетта – занятная дочь авантюриста и очаровательная собеседница, со всей ее корректностью и испорченностью стала почти комическим персонажем. Хендрик пожертвовал ею, его интерес к ней потух – но чем бы он не пожертвовал в этот заряженный роком, решительный, сладкий миг? Не было ли это первым большим предательством по отношению к Джульетте, томной возлюбленной, именуемой им самим смыслом его жизни и великой силой, обновлявшей и омывавшей его собственные силы? С Николеттой, на ногах которой можно было себе представить зеленые сапожки, он никогда бы всерьез не мог обмануть Джульетту. В самом крайнем случае она могла стать эрзацем Черной Венеры, но, конечно, не ее соперницей. Соперница же сидела здесь. Она испытующе рассматривала Хендрика, когда он, в свою очередь, стал ее рассматривать, – не обольстительно косясь, не загадочно сверкая глазами, но с подлинным волнением, делающим человека беспомощным. Она опустила взгляд и отвернулась.

Ее очень простое черное платьице – знаток мог бы определить, что оно сшито нехитрой домашней портнихой, ~ платьице с белым, как у школьницы, крахмальным воротничком, оставляло открытыми шею и худые руки. Нежное и тонкое лицо было бледно; шея и руки смуглы, с золотистым отблеском – как спелая кожа благородных, напоенных ароматом долгого лета яблок. Хендрик старался доискаться, что же напоминает ему этот драгоценный отблеск, еще больше поразивший его, чем лицо Барбары. Ему вдруг вспомнились женские портреты Леонардо, и он даже слегка растрогался, что, пока Мардер хвастает знанием рецептов старинной французской кухни, он сам молчит и думает на столь благородные и возвышенные темы. Да, именно на иные портреты Леонардо походила окраска ее плоти – сочный, нежный и при этом восприимчивый тонкий цвет. Был этот цвет у него и на портретах юношей, там, где тень окутывает их голые, милые руки. Лишь юноши и мадонны на картинах старинных мастеров могли сравняться с ней прелестью.

Облик Барбары Брукнер заставил восхищенного Хендрика вспомнить о юношах и мадоннах. Идеальные юноши отличались той же восхитительной худобой. У мадонн же было такое лицо. Так они раскрывали глаза – именно так, как сейчас Барбара: глаза под длинными, черными и неподвижными, но совершенно естественными ресницами. Глаза сочного синего, отливающего чернотой цвета. Вот такие глаза были у Барбары Брукнер, и смотрели они очень серьезно, испытующе, с дружеским любопытством, временами слегка плутовски. Да и вообще это благородное лицо не лишено было плутовских черт: вовсе не скорбное и не повелительное лицо мадонны – скорее лукавое лицо. Довольно большой, влажный рот улыбался мечтательно, но не без нежной хитрости. И почти уже дерзостью казалось, что узел пышных пепельно-светлых волос несколько косо сидел на затылке. Пробор же был проведен очень аккуратно и точно посредине.

– Что вы так смотрите? – в конце концов спросила Барбара, так как восхищенный Хендрик не сводил с нее глаз.

– А нельзя? – спросил он тихо.

Она сказала с кокетливой развязностью, за которой скрывалось смущение:

– Нет, почему же, смотрите на здоровье…

Хендрик понял: ее голос доставляет такое же наслаждение уху, как цвет кожи – глазу. Казалось, и голос ее тоже сочного, спелого и нежного тона. И он тоже сверкает, у него тоже драгоценный темный отблеск. Хендрик вслушивался в голос с тем же самоотречением, с каким он за минуту до того всматривался в нее. Для того чтобы она говорила и говорила, он задавал ей вопросы. Ему хотелось узнать, как долго она собирается остаться в Гамбурге. Она ответила с неловкостью, выдававшей отсутствие привычки, посасывая сигарету:

– Пока Николетта будет здесь играть. Все зависит от успеха «Кнорке».

– О, вот когда меня по-настоящему радует, что публика сегодня так долго аплодировала! – сказал Хендрик. – Думаю, что и отзывы в прессе будут хорошие.

Он заинтересовался ее занятиями. Николетта упомянула, что Барбара посещает университет. Она говорила о социологических, исторических семинарах.

– Но я там занимаюсь так нерегулярно, – сказала она рассеянно и чуть насмешливо. И она облокотилась на Стол и сплела узкие пальцы.

Наблюдатель не столь пристрастный счел бы ее движения, такие трогательно-застенчивые и милые в глазах Хендрика, почти неловкими. Натянутость выдавала в ней провинциалку, не очень светскую профессорскую дочку, и эта натянутость была в контрасте с умным и веселым, открытым ее взглядом. В ней была неуверенность человека, который в определенном, но очень тесном кругу очень любим и избалован, но вне пределов этого круга склонен ощущать комплекс неполноценности. В присутствии же Николетты Барбара, кажется, привыкла быть на вторых ролях. Поэтому она обрадовалась и, пожалуй, развеселилась, что этот чудаковатый актер Хендрик Хефген так демонстративно предпочел ее, и она не без удовольствия продолжала с ним беседу.

– О, чем я только не занимаюсь, – сказала она задумчиво. – Вообще-то я рисую… Много занималась театральными декорациями.

Это было для Хендрика ключевое слово. Теперь он повел разговор более оживленно. Воодушевясь, с горящими щеками он говорил о преобразованиях декоративного стиля, обо всем том, что в этой области остается открыть или подновить, улучшить. Барбара слушала, отвечала, смотрела испытующе, улыбалась, делала трогательно-неловкие движения руками, голос ее звучал плутовски-рассеянно, и она высказывала разумные, продуманные суждения.

Хендрик и Барбара болтали тихо и увлеченно. Николетта и Мардер тем временем пожирали друг друга сверкающими взглядами. Оба пустили в ход все свое искусство обольщения. Прекрасные хищные глаза Николетты блестели еще больше, чем всегда, четкость ее произношения достигла апогея. Между ярко накрашенных губ, когда она смеялась и говорила, блестели маленькие, острые зубы. Мардер, со своей стороны, выбрасывал интеллектуальные фейерверки. Его подвижный, вздрагивающий рот, производивший нездоровое впечатление голубоватой окраской, почти не закрывался. Впрочем, у Мардера была склонность с большим напором повторять одно и то же. Прежде всего он страстно настаивал на том, что нынешнее время, самым беспристрастным и признанным судьей которого он себя считал, сквернейшее, безнадежнейшее из всех времен. Ныне не существует духовного движения, никаких общих тенденций. Но прежде всего этому времени недостает личностей. Он, Мардер, – единственная личность на весь мир – и его недооценивают. Сбивало с толку то обстоятельство, что наблюдатель и судья европейской погибели не противопоставлял этому отпетому времени будущего, которое стоило бы любить и ради которого стоило бы ненавидеть сущее. Напротив, унижая современность, он восхвалял прошлое, которое именно он-то и видел насквозь, над которым он-то и насмехался и которое он так расчихвостил в своих драмах. Возбужденная Николетта не была склонна чему-нибудь удивляться. Иначе ей показалось бы странным, что именно человек, сам себя называвший классическим сатириком буржуазной эпохи, теперь превозносил до небес офицеров старой немецкой армии и рейнских промышленников, видя в них идеал безупречной дисциплины и личной отваги. Старый насмешник, чей самовлюбленный, но бесхребетный радикализм выродился в нечто реакционное, провозглашал славу физическим и моральным качествам прусских генералов и, как раздраженный унтер-офицер, издевался над дряблой мягкотелостью нынешнего поколения.

– Никакой дисциплины! Нигде! – кричал он так громко и злобно, что почтенные господа, сидевшие за красным вином, удивленно поворачивали головы. – Женщины и те совершенно распоясались, – утверждал взбешенный Мардер. – Они уже ничего не смыслят в любви, они превратили ее в гешефт, они такие же поверхностные и вульгарные, как мужчины. – На этом месте Николетта засмеялась так вызывающе, что Мардер галантно добавил: – Есть, конечно, исключения.

Но тут же снова пошел все хаять. По его мнению, для немецких мужчин перестали существовать такие понятия, как порядок и уважение с тех пор, как отменена всеобщая воинская повинность. Сегодня из-за этой загнившей демократии все стало мишурой, подделкой, обманом, созданным рекламой.

– Если это не так, – спрашивал Мардер с горечью, – то почему тогда не я первый человек в государстве? Разве невероятная сила моего гения не призвана решать самые важные проблемы общественной жизни? А ведь сегодня, когда утрачены все стимулы к пониманию подлинных масштабов, мой голос стал голосом общественной нечистой совести, да и то его почти не слышно!

Глаза его горели, худое лицо, контрастировавшее бледностью с чернотой усов, исказилось. Чтобы успокоить его, Николетта напомнила ему, что ни один другой из современных драматургов не ставится так часто, как он. Он слегка польщенно улыбнулся, но уже через несколько секунд вновь помрачнел. И вдруг заорал на Хендрика Хефгена, поглощенного задушевным разговором с Барбарой:

– А вы, милостивый государь, может быть, служили?

Хендрик, обескураженный и возмущенный столь грубым обращением, обратил к нему растерянное лицо. Мардер наседал:

– Отвечайте-ка, милостивый государь!

Натужно улыбаясь, с трудом Хендрик выдавил:

– Нет, конечно, нет… Слава богу, нет!

И Мардер торжествующе расхохотался:

– Вот вам опять! Никакой дисциплины! Полное отсутствие личности! Или вы скажете, что у вас есть дисциплина? Или, может быть, вы личность? Все сплошная мишура, все эрзац, все сплошное плебейство, куда ни глянь!

Это уже было нагло. Хендрик не знал, как реагировать. Он чувствовал, что в нем вскипает ярость. Но ради дам, а также из-за того, что ему импонировала слава Мардера, он решил избежать скандала. К тому же он решил, что писатель психически болен. Но какая удивительная перемена произошла в Мардере! Вдруг голос обрел зловеще приглушенный тон, а глаза стали пророческими:

– Все это кончится страшно. – Он прошептал это, но в какие дали, в какие пропасти заглянул теперь его взгляд, разом получивший проникновенную силу? – Случится страшное, помяните мое слово, дети, когда это случится, я это предвидел, предугадал. Наше время гниет, оно воняет. Вспомните меня: я это раньше всех унюхал. Меня не проведешь. Я предчувствую катастрофу. Она будет беспримерной. Она поглотит всех, и никого не будет жаль, кроме меня. Все, что существует, треснет по швам. Все прогнило. Я все нащупал, проверил и проклял. Когда все рухнет, мы окажемся под обломками. Мне и вас жаль, дети, ибо вам не придется прожить вашу жизнь. А я прожил прекрасную жизнь.

Теофилю Мардеру было пятьдесят лет. Он три раза был женат. Его ненавидели и высмеивали. Он познал успех, славу и богатство.

Так как он умолк и тяжело дышал, остальные, сидевшие с ним за столиком, тоже не произносили ни звука. Николетта, Барбара и Хендрик опустили глаза.

Вдруг настроение Мардера круто изменилось. Он разливал красное вино, стал обворожителен. Хефгена, которого только что оскорбил, он теперь осыпал комплиментами.

– Я, конечно, знаю, – сказал он покровительственно, – роль выигрышна, диалог бесконечно остроумен. Но эти несчастные, нынче называющие себя актерами, до того бездарны, что даже и в моих пьесах им удается быть бескрылыми и скучными. А вы, Хефген, по крайней мереимеете понятие о том, что такое театр. Среди слепых вы мне представляетесь одноглазым. Ваше здоровье! – И он поднял стакан. – Кажется, вы неплохо спелись с нашей Барбарой, – заметил он весело.

Барбара серьезно подняла глаза, глянула на его язвительную усмешку. Хендрик помедлил, прежде чем чокнуться с Теофилем. Ухарский тон драматурга по отношению к чудесной Барбаре он воспринял как непристойность. Казалось, Мардер, громко хваставшийся не только своими познаниями в винах и соусах, но и безошибочным нюхом на женщин, вообще не замечает Барбару. Он смотрел на одну только Николетту, а та, в свою очередь, тщательно избегала нежных и озабоченных взглядов Барбары.

Мардер заказал шампанское к сладостям, которые только что принес изысканный официант. Было уже за полночь. Солидный ресторан, где не осталось посетителей, кроме этих четырех странных людей, давно бы уже закрылся. Но Мардер дал понять официантам, что те получат приличные чаевые, если задержатся на посту несколько дольше обычного. Великий сатирик, бдительная совесть испорченной цивилизации, теперь демонстрировал свой талант простодушия. Он рассказывал анекдоты из быта прусской военщины и из еврейского быта. Изредка он взглядывал на Николетту, чтобы отметить:

– Великолепная девушка! Дисциплинированная особа! Сегодня это исключительная редкость!

Или рассматривал Хефгена и бодро кричал?

– Этот так называемый Хендрик – тот еще типаж! Колоссально! Феномен! Он доставляет мне удовольствие! М-да!

Хендрик не мешал ему говорить, хвастаться, сиять. Он не завидовал его триумфу. У него не было ни малейшего желания с ним конкурировать. Пусть себе Мардер господствует за этим столом. Хендрик искренно смеялся над его шутками. Хефген испытывал в этой ситуации нежное и странное наслаждение: рядом с весело расходившимся Теофилем он сам казался себе притихшим и изысканным – а это редко удавалось. Таким тихим, изысканным человеком он должен был показаться и Барбаре, которой вряд ли нравилась громкость Мардера. Хефген чувствовал, что испытующий взгляд Барбары с любопытством и симпатией направлен на него. Он знал, что понравился девушке. Самые радужные надежды закрались в его взволнованное сердце.

Расстались поздно и в прекраснейшем настроении. Хендрик отправился домой пешком. Ему хотелось подумать о Барбаре. Чувство чистой влюбленности было ему абсолютно внове, к тому же оно приятно разрослось под воздействием сильных и дорогих напитков. «В чем ее секрет? – думал восторженный Хефген. – Я думаю, ее секрет в абсолютной порядочности. Она самый порядочный человек из всех, кого мне приходилось видеть. Она и самый естественный человек из всех, кого я встречал. Она могла бы стать моим добрым ангелом».

Он остановился посреди улицы, тьма была нежная, ароматная. Ведь уже почти лето. Он ведь и не заметил, как прошла весна. Сердце его испугалось счастья, о котором не подозревало, к которому не было подготовлено опытом.

«Барбара будет моим добрым ангелом».

Встречи с принцессой Тебаб на следующий день он ждал с ужасом. Он должен был попросить свою учительницу танцев на время прекратить посещения. К этому решению его вынудило новое, большое чувство к Барбаре. Но он заранее страдал от мысли, что не увидит больше Джульетту, и дрожал, предчувствуя вспышку ее ярости. Он пытался объяснить ей перемену ситуации в самом спокойном тоне. Но голос его дрожал, и стервозная улыбка ему не удавалась, напротив, он попеременно то белел, то багровел, и большие капли пота собирались у него на лбу. Джульетта бесновалась, орала, что не позволит себя выбросить, как тряпку, что она этой фрейлейн Николетте, из-за которой он пошел на такую наглость, выцарапает глаза. Хендрик, приготовившийся к тому, чтобы сразу же отведать хлыста, умоляя ее успокоиться, заверял, что фрейлейн фон Нибур никакого отношения к делу не имеет.

– Ты мне говорил, что я смысл твоей жизни, и прочую подобную ерунду, – бранилась принцесса Тебаб.

Хендрик прикусил губу и пытался принести ей свои извинения.

– Ты лгал мне! – кричала дочь вождя. – Я всегда думала, что ты врешь самому себе, но нет, ты врал мне! Сколько ни живи, никогда до конца не узнаешь, как подл человек бывает!

Ее громовой голос и лицо выражали подлинное возмущение и самое горькое разочарование.

– Но я за тобой не побегу, – заключила она гордо. – Я не из тех, кто бегает за мужиками, пусть другая избивает тебя вместо меня – пожалуйста!

Хендрик обрадовался, что она не будет за ним бегать. Он сделал ей денежный подарок, она, ворча, его приняла. Но уже стоя на пороге, еще раз продемонстрировала свою торжествующую улыбку.

– Только не думай, что ты от меня отделался, – сказала она и весело ему кивнула. – Когда я тебе опять понадоблюсь – ты знаешь, где меня найти.

Теофиль Мардер уехал после бурного объяснения с Оскаром X, Кроге. Автор «Кнорке» добивался от директора, чтобы тот на нотариально заверенной бумаге обещал ему, что пьеса будет поставлена минимум пятьдесят раз. Кроге, конечно, отказался дать такую гарантию, на что Мардер сначала пригрозил прокурором, а потом, когда угроза не возымела действия, объявил руководителя Гамбургского Художественного театра абсолютным нулем – «ни личности, ни дисциплины», – обманщиком, дельцом, невежественным халтурщиком и типичным представителем вонючей, обреченной на смерть эпохи.

На такого рода оскорбления даже такой сговорчивый малый, как Кроге, не мог реагировать спокойно. Ссорились в продолжение часа. После чего Мардер в отличном расположении духа сел в берлинский экспресс.

Хендрик, Николетта и Барбара встречались каждый день. Случалось, что Хендрик встречался с Барбарой и без Николетты. Гуляли, катались на лодке по Альстер, сидели на террасах, посещали галереи. Много болтали, сблизились. Хендрик рассказывал Барбаре то, что считал нужным ей открыть: он ей высказывал свои убеждения, объявлял о своих надеждах на мировую революцию и на миссионерское значение Революционного театра. В драматически прикрашенной форме он рассказал ей историю своего детства, обрисовал свой домашний быт, своего отца Кёбеса, мать Беллу и сестру Йози.

О своем детстве рассказывала и Барбара. Хендрик понял, какие две фигуры были до сих пор в ее жизни центральными: любимый отец и Николетта, подруга, к которой она относилась с заботливой нежностью. Эта жаждущая приключений яркая девушка давала ей много поводов к беспокойству. Но самую большую тревогу Барбаре внушали ее нынешние отношения с Мардером. Барбара испытывала к нему отвращение, Хендрик это сразу почувствовал. По ее вскользь кинутым презрительным намекам можно было понять, что Теофиль прежде, чем познакомиться с Николеттой, страстно ухаживал за Барбарой. Она же резко его отшила. И Теофиль ее возненавидел. Тем больше ему повезло с Николеттой. Она объясняла каждому, кто хотел это слышать, очень четко артикулируя, что Теофиль Мардер единственный полноценный, подлинно серьезный и значительный человек, которым в настоящее время может похвастаться Европа. Почти ежедневно она долго говорила с ним по телефону, хотя Барбара давала ей понять, насколько серьезно она это не одобряет. Николетта же блестящими, благожелательными глазами наблюдала за тем, что происходило между Барбарой и Хендриком. Ей было приятно, что Барбара, чья нежная забота слегка тяготила Николетту, сама ввязалась в сентиментальное приключение. Николетта делала все от нее зависящее, чтобы способствовать развитию их отношений. Она говорила Хендрику, входя вечером в его уборную: