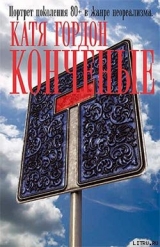

Текст книги "Конченые"

Автор книги: Катя Гордон

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)

27…

Дети возвращаются из школы. Они идут, обескровленные и покорные, делать домашнее задание – спать – вставать по будильнику – и опять идти в школу. Мы с сочувствием смотрим на них через лобовое стекло. Скоро в машине станет совсем холодно тусоваться. Аккумулятор сел. Мы как обычно что-то прогуливаем.

– Бедолаги… – говорит Бардина.

Медведев сидит какое-то время молча, и, вдруг, словно, вспомнив сон, начинает:

– Недавно приезжал Ким Чен Ир на поезде… А потом, тоже на поезде, приезжал Солженицын. И Солженицын, который вообще крутой писатель, гонениям подвергался, «Архипелаг Гулаг», – так он приехал и рассказал: что такое демократия, и что россиянам надо делать. А потом сел на поезд и уехал, и Ким Чен Ир уехал…

– И что? – Бардина удивленно смотрит на оратора.

– Я подумал о том, какая у нас, благодаря железнодорожным путям, связь между разными государствами.

Скворцов потрошит сигарету Беломора:

– В политику тебе пора… Там нужны люди, которые так неординарно выводы делают…

– Спасибо, брат, – сказал Медведев и опять ушел в воспоминания.

Урюкова что-то пишет в свой дневник, но тоже участвует в разговоре:

– Они приезжали в разное время – и для разного… А Солженицыну дали квартиру – и он остался у нас жить. Но все равно: какого хрена мы этого мэтра с бородой должны слушать?

– Он «Матренин двор» написал. Талантливый… – напоминаю я, и думаю о том, что мне не хочется идти домой.

– Ну и хрен с ним – предлагает Лукьянов, – Он меня тоже напряг, хотя я не агрессивный. Сидит такой с бородой, правду говорит. А все смотрят на него: а – тя – тя, его же репрессировали когда-то… Поднимите руки кому не насрать на Солженицына!

Мы не подняли руки вероятно потому, что было глупо поднимать руки: была осень, школьников везли поездами в Архипелаг Гулаг, Ким Чен Ир, улыбаясь, махал нам из тамбура, холодало…

28…

В пятом классе к нам пришла новая учительница. Ее звали Екатерина Николаевна. Я влюбилась в нее с первого взгляда: она расписывалась красиво, говорила красиво, волосы красиво собирала кудрями на затылке, и было ей шестьдесят лет. Несмотря на то, что она была из Советского Союза, голова у нее была совершенно не совковая. Она не наливалась клубничным киселем, если я приходила без формы, она не говорила долгие речи о любви к тому, чего мы толком и не знали. Каждое утро я проделывала крюк и заходила за ней перед уроками.

Мы идем медленно и тихо. Там, в школе, мы сделаем вид, что между нами ничего нет. Я одна из многих, она – просто училка. А сейчас мы хрустим снегом и дышим снегом. Я иногда начинаю говорить что-то: в голове возникают начала предложений, но они ничем не заканчиваются… У Екатерины Николаевны толстые ноги. А в голове у нее наши тетради с домашним заданием, и если долго – долго всматриваться ей в глаза, то увидишь прописные буквы… «В ее глазах я читаю…». Екатерина Николаевна очень справедливая. Однажды у нее деньги из сумки попятили – она с воришкой поговорила, но никаких общественных наказаний не было. А директриса предлагала… Я больше ничего о Николаевне не помню. Она осталась там, в Перестройке, в белой ванной, в которую она по утру рухнула с сердечным приступом… И вода текла на лицо, на наши тетрадки с домашним заданием. А я шла в школу одна, впервые осознавая силу одного простого мгновения, которое с тяжелым скрипом закрывало за мной чугунную дверь.

29…

Скворцов открывает мне дверь в одних трусах.

– Скворцов, дай ключи от машины.

– Она же не ездит.

– Я в курсе, Скворцов.

Скворцов исчезает в комнате. Я разглядываю обувь в прихожей. Узнаю ботинки Бардиной.

– Вот – говорит Скворцов и протягивает ключи.

– Привет Бардиной, – говорю я и ухожу.

30…

Я сижу в машине. Уже темно. Мимо ходят люди. Вот идет бабка, тащит вниз головой знакомый плакат. Парень и девушка весело ныряют в подъезд. Я поднимаю ворот свитера – устраиваюсь поудобнее. Родители тащат за руки ребенка, который висит посередине как маленькая обезьяна. Неужели там – в этих маленьких кухнях с громкими холодильниками и капающими кранами – идет жизнь? Надо спать. Спокойной вам ночи, приятного сна…Уже в полусне я вижу Екатерину Николаевну перед лобовым стеклом, которая машет мне рукой.

31…

Светло. Я еду за рулем на скворцовской машине.

– Куда мы едем? – спрашиваю я и поворачиваю голову назад.

Сзади сидят Скворцов с Бардиной:

– На Красную площадь.

– А зачем? – спрашиваю и продолжаю рулить.

Вот уже сзади сидит Урюкова, Лукьянов, Медведев и Никита:

– Хоронить Ленина – отвечают они.

Теперь я вижу на соседнем сидении Екатерину Николаевну.

– Здравствуйте… – говорю я.

– Здравствуй Оленька, здравствуй – отвечает она, не открывая рта.

Мы вышли на улицу. Светло и тихо. Звуки наших шагов и ток в проводах выше. Мы стоим у подъезда и глядим в пустой город.

– Где люди? – безразлично спрашивает Бардина и затягивается.

– Сдохли… – спокойно отвечает Арсентьев.

– Мне страшно – спокойно говорит Лукьянов.

– А Симпсонов теперь не будут показывать? – говорит кто-то.

Мы идем. На рекламном щите – порванная морда знакомого депутата.

– Сколько теперь свободных квартир… – думаю я.

– А куда мы идем? – спрашивает Медведев.

– Мы всегда идем за бухлом, – напоминает Скворцов.

Я оборачиваюсь. Урюкова стоит позади нас, в самом центре Красной площади.

– Урюкова! – мой голос раздается глухо.

– Урюкова не отвечает.

А потом мы отколупываем камни с Красной площади. Они даются с трудом, но это только злит нас. Куранты не бьют. Мы докапываемся до земли, глинистой и тугой как брюхо беременной тетки. Урюкова несет Ленина, как младенца. Он почти невесом, он – полый и давно мертвый. Он перегибается в ее руках и утыкается лицом ей в грудь. Его рубашка и брюки оказываются бутафорией, и мы видим его голую рыхлую попу и спину.

Мы кладем его в яму.

– А правда, что он совсем пустой внутри? – интересуется Арсентьев.

– Можно посмотреть… – предлагает Никита.

И мы отдираем от него приклеенный муляж рубашки. Рубашка отдирается с кусочками крашеной кожи. Со стороны сердца мы находим отверстие.

– Аккуратно! – говорит Арсентьев, когда Скворцов залазит в него рукой.

Скворцов достает оттуда октябрятскую звездочку и цветные стекляшки, прыгалки и видеокассету с порнухой. Мы находим там резиночку и мел, сандалии с отрезанными мысками. Из сердца Ленина мы достаем букварь с гимном СССР на обложке и заколки для чужих волос. Крестик и фото Майкла Джексона… Мы сидим на Красной площади – разглядываем знакомый хлам.

Теперь мы пихаем его обратно в Ленина. Мы забрасываем Ленина землей и камнями. Мы прыгаем на нем, чтобы он лучше утрамбовался, и на площади не было бугра.

– Я пойду… – говорю я.

– Куда? – спрашивают они.

Я оглядываюсь по сторонам и понимаю: не – ку – да. Становится страшно, что мне придется провести всю жизнь с этими дураками. Я просыпаюсь.

32 …

Через лобовое стекло на меня смотрит Скворцов. Я открываю ему дверь.

– Тебе чего спать негде? – он садится на соседнее сидение.

– Скворцов, а сколько еще надо на головку блока?

– Много.

– Ну сколько?

– Точно не скажу. Ну штуку…

– У тебя с Бардиной любовь? – спрашиваю.

– Какая любовь, если бабок нет.

– Ты если хочешь, можешь ко мне зайти – у меня никого.

– Спасибо, Скворцов. Я к Урюковой зайду – она сегодня выписывается.

33…

Урюковой зашили запястья. Врач взял иголку, нитку, и пока обколотая успокоительным и обезболивающим Урюкова сомнамбулически выдавала обрывки предложений о бессмысленности бытия, он штопал ей руки. Штопал и думал о том, на чем же ему лучше ехать домой (в метро – час пик, а в городе пробки). Урюкова говорила:

– Не нужна…боль…невозможно… не верю…страна… Пашкамудак…

А дядька в белом халате штопал урюковские запястья как носки и думал о метро и пробках.

Тусовки у заштопанной Урюковой возобновились скоро. У Урюковой всегда было что поесть, и к несознательной порче имущества филолог Урюкова относилась лояльно.

– Еп… – Лукьянов сблевал на ковер.

– Да, Лукьянов… – спокойно говорит Урюкова и идет за тряпкой. Она теперь ходит медленнее, плавнее. Каждый ее шаг полон смысла (она много страдала).

– Лукьянов…

– Ну… – мычит Лукьянов мне в ответ.

– Зачем ты столько пьешь, Лукьянов? У тебя же своя квартира. Родители деньги дают…

Урюкова плавно входит в комнату с тряпкой. Она молча дает ее Лукьянову.

Я ухожу на кухню.

– Ты читал «Картезианские размышления»? – Бардина сидит на табуретке.

– Я к Мамардашвили холоден… – Скворцов курит «Житан». Вот Лосев – это да… Философия имени… Он мне близок…

– Слушай, Бардина! За сколько ты хату снимаешь? – я вторгаюсь в разговор.

– А? – не сразу реагирует Бардина. Она смотрит на меня прозрачными серыми глазами, и я вижу через них картины музеев мира, стеллажи с хорошо изданными книгами и растерянное лицо Мамардашвили.

– Че пьете? – спрашиваю я.

– Нам не обязательно пить для того, чтобы общаться друг с другом.

Приходит Лукьянов с тряпкой. Я ухожу в гостиную.

В гостиной Урюкова курит траву. Она подносит тонкую забинтованную кисть ко рту – затягивается и созерцает. Она созерцает Медведева, который созерцает телевизор. Очевидно, что обкуренный Медведев видит, как новорожденные, – световые пятна и не больше. Белое, желтое, вот темное пятно – это я прошла между ним и телевизором. Я беру у декаденствующей Урюковой косяк и тоже затягиваюсь. Она не обращает на меня внимания. Я подхожу к окну. За окном, как всегда, зима. Екатерина Николаевна идет в школу. Я иду рядом. Мы еще живы.

– Медведев! – я слышу голос Урюковой. – Для чего ты есть, Медведев?

Медведев видит световые пятна. Медведев не слышит вопроса Урюковой.

– Лена Бардина! – кричит Урюкова, – Вы все!

Я слышу как на истеричный призыв Урюковой народ собирается в гостиной.

– Че, Симпсоны начались? – кто-то пьяно спрашивает.

– Вы все для чего? Для чего вы все? Что вы в этой жизни вообще можете? А ты че в окно пялишься? В МГУ учатся…

Урюкова затянулась.

– Конченые вы…

Лукьянову опять стало плохо.

34…

Сплю в машине. Очень надоело просыпаться.

35…

Я вхожу в нашу квартиру. Мама, как всегда, сидит у окна. Что можно увидеть в окна спальных районов? Только другие окна – больше ничего. Квадратики и квадратики. А мама сидит у окна.

– Мам, – говорю я, – что сидишь?

– Думаю… – отвечает.

– О чем? – спрашиваю.

– Да так… – отвечает.

– Хочешь, я что-нибудь приготовлю? – спрашиваю.

– Ты не умеешь… – отвечает.

– Ты мне не давала шанса… Я могу макароны по-флотски. Для этого мне нужны три мелко нарубленных морячка и макароны – больше ничего.

– Глупо… – говорит мама, не отрываясь от окна.

– Угу… – подтверждаю я.

– А что ты видишь в окне? – спрашиваю я.

– Ничего… – тихо она.

– А зачем смотришь?

– Чтобы просто смотреть… Отдыхаю.

– Тебе чаю налить? – я хочу что-то сделать для нее.

– Ну, налей…

– А мессия с нами будет чаевничать? – спрашиваю.

Мама молчит.

– Извини, че – то с юмором у меня… – становится стыдно.

Хочется обнять маму – и что-то приятное ей наврать. Вечер.

Я уже было кладу руку ей на плечо – но боюсь, что придется остаться.

– У меня все хорошо. Я живу у Урюковой – у нее места много. Вот мобильный подключила.

Я быстро переодеваюсь. Беру сотню долларов из своего потайного места и собираюсь уходить…

– Андрюша из Лондона приехал. Тебя искал. Хороший мальчик – говорит мама.

36…

– Привет – говорю я Андрюше из Лондона.

– Привет – говорит Андрюша.

– …дела.

– …дела.

– Пойдем.

– Пойдем.

Перекличка закончена. Мы оставляем каменного Маяковского и куда-то идем.

– Что нового? – спрашиваю.

– Вот был в Лондоне. Устал. Отец просил помочь по работе, но я уже не могу терпеть этот Лондон. Я ему предлагал: давай откроем филиал в Амстердаме…

Он что-то продолжает говорить. Холодно. Я думаю о своем… Неужели возможна между людьми близость. Неужели можно протянуть руку и, дотронувшись до другого, почувствовать что-то больше, чем его туловище. Неужели кому-то что-то можно рассказать словами? Вот мы с Андреем спали. Мы пьяно говорили друг другу о любви и крепко обнимались, как в плохом кино. Потом, по утру, пряча помятые лица, мы шли в туалет, одевались и расползались по домам. И не было ничего трагического в нашем расставании. Не было никакого раскаяния. Было по фиг – хотелось есть.

– А ты что делала? – Андрей смотрит на меня.

– Я учила китайский язык.

– Зачем?

– Он же самый сложный. Я подумала, что если я выучу самый сложный язык на Земле – мне станет легче выражать своим мысли…

– Да? – Андрей задумался.

– Гоню… – успокаиваю его я.

Мы заходим в кафе. Густой кофейно-сливочный воздух вбирает нас в себя. Становится спокойно. Мы сидим друг напротив друга. Я заказала глинтвейн. Алкоголь помогает в борьбе с безразличием.

– Я вспоминал о тебе там, в Лондоне.

– И я о тебе…

Так, с час где-то, мы друг другу врем – пьем глинтвейн, договариваемся пойти в театр, дежурно целуемся взасос– и расходимся.

37…

Встретились с отцом. Гуляем по лесу. Мы одного роста.

Я пережидаю эти часы, спрятавшись под письменный стол. Вроде бы я иду, а на самом деле… Много стволов деревьев. Мы почти ни о чем не говорим – не о чем. Я собираю пыль и потерянные карандаши. Мы идем. Кажется: мы оба решаем за счет этой пустой прогулки свои проблемы с совестью. Он меня не любит – я его тоже. Мы, наверное, вообще никого не любим.

– Который час? – нас отвлекает от пустоты длинный мужчина с красным носом и собакой.

– Четыре… – наугад говорю я.

Отец смотрит на часы:

– Действительно, четыре…

– Раз «действительно, четыре» – то и мне пора – утверждаю я.

Мужчина с «носом» и собакой благодарит нас и уходит. Ухожу и я, – отец остается с «носом», среди деревьев – все хорошо, что хорошо…

38…

Ник повел меня к какой-то знакомой бабке, которая должна была помереть. У бабки была большая квартира, и отчего-то не было детей.

Мы вошли в сумрачное пространство бабкиных хором. В таких когда-то жили советские адмиралы и политработники – мебель еще помнит их разговоры в полголоса. В квартире пахнет хлоркой и лекарствами, – в прихожей висит какой-то график дежурств.

– Екатерина Васильевна! – крикнул Ник.

Что-то большое зашевелилось в гостиной.

Разувшись, мы пошли навстречу шороху.

В огромной комнате, на огромной кровати лежала огромная бабка. Я почувствовала себя лилипутом в стране Гулливеров. Бабка устало смотрит на нас, разложив тяжелые прозрачные руки на белом одеяле.

– Никита… – выдыхает бабка.

– Здравствуйте – как – ваше – вот решил – навестить…

Бабка указывает нам на стулья. Мы садимся.

– Вот Оля… – начал Никита, – она – сирота…

Я икнула.

– У нее совершенно никого нет… Она бы хотела отдать кому-то свою заботу – хотела бы…

– Оля? – бабка прервала Никиту. – Какая Оля?

Стало понятно, что бабка в маразме.

– Вот, Екатерина Васильевна, – Вот – Оля… – Никита показывает на меня.

– А… – выдыхает бабка.

А вдруг, действительно, эта гигантская бабка поутру умрет. Вдруг она так полюбит меня сегодня к вечеру, что квартиру оставит мне. А я обещаю приходить к ней на могилу, обещаю протирать от пыли кувшин с ее прахом. Я высажу ирисы в ее память и буду хранить свято ее побрякушки. Вдруг, если Там кто-то есть, он трезво посмотрит на нас через бетонные перекрытия этого домины, прокалькулирует что-то в уме: бабка при смерти – у нее есть квартира, девушке еще жить и жить – квартиры у нее нет – и все сбудется…

В прихожей крякнул замок: в квартиру кто-то вошел.

– Светочка… – тяжело улыбнулась бабка.

В комнату, широко улыбаясь, вошло небесное создание в белом халате. Молодая девушка держала в руках пакеты и букет цветов.

– Я же говорила – я быстро… – Создание поцеловало гигантскую бабку, представилось Светой и ушло на кухню.

– Светочка… Бог мне дочку послал… – радостно заскрипела бабка

Мы вышли на лестничную площадку.

– Вот сука эта Светочка… – Никита нажал на кнопку.

– Я все равно бы не стала ее фекалии выносить.

– Вот и сиди с мамашей, белоручка!

Никита, поморщившись, зашел в кем-то обоссанный лифт.

39…

Перед сном, в машине, я читаю с фонариком объявления про покупку и сдачу квартир. Я представляю, что у меня есть возможность купить любую. Я пью чай из баночки, грею ноги о грелку, которая у меня в ногах. Странная тесная жизнь в машине с треснувшей головкой блока. Батарейка фонаря села.

40…

Вероятно, на квартиру можно заработать. Хотя с трудом себе это представляю.

Когда – то я пыталась работать. На рекламной акции я раздавала шоколадные конфеты. Тысячи голодных людей набрасывались на меня и разбирали шоколадки. Было страшно. Потом я работала в магазине одежды – это было противно. Самая лучшая работа у меня была на телеке: я работала редактором на одной передаче.

И вот я точно знаю: если снять экран телевизора и заглянуть в темную коробку прямо с головой, и ждать пока глаза привыкнут к темноте, – то ты увидишь сначала робкие тельца муравьев, которые тащат куда-то свои яйца, вскоре всплывет рыхлое месиво опарышей и червей; в жестких английских костюмах мелькнут тараканьи силуэты, и там, совсем в глубине, будет жадно дышать мертвая голова, пожирая яйца и наводя ужас на тараканов. И это самое волшебное экранное стекло превращает их в лица и слова – они улыбаются и берут за горло – и лижут и сосут – и учат покупать и голосовать. Я знала только двух порядочных людей на телеке. Одного всегда пыталась сожрать мертвая голова, второй постепенно превратился в нее сам. Хорошая была работа.

41…

С «андрюшей-из-лондона» мы пошли в театр.

Театр – это всегда лотерея, а в лотерею всегда выигрывает один из миллиона. Когда погасили свет, на первой фразе стало ясно, что мы опять проиграли – косая крашеная директриса труппы, слюнявя пальцы начала нехитрый подсчет выручки. У меня началось мучительное долгое лишнее время. Когда затылки зрителей были досконально изучены – я попыталась заглянуть в себя. Во мне было темно и тихо – свет погашен. Иногда что-то начинало механически шуршать, но вскоре затихало. Мыши… Декарт думал сколько там раз в год? Вот и я, как Декарт… В темноте я нащупала пару старых фотографий, обрывки прописей… ЕН – узнала подпись в своей тетради. Хотелось спать и писать – и что-то лживое и надуманное под названием «этикет» мешало мне свалить с этой лажи.

На сцене шла беседа: при этом актеры так четко и правильно выговаривали слова, что было не понятно, как они друг друга понимают. Оставались только странные физиологические буквосочетания – экзерсисы по технике речи.

А Андрей смотрел не отвлекаясь. Он, вероятно, кровь из носу, во что бы то ни стало, хотел получить эстетическое удовольствие за свои триста рублей. И, казалось, что кровь действительно потечет из его носа – так он был напряжен.

А потом мы вышли из театра. Зашли в кафе. Вышли из кафе. Зашли в магазин – купили вина – вышли из магазина. И жаль, что я навечно не осталась в магазине потому, что потом мы поехали к Андрею.

Еще в прихожей меня насторожила маразматическая чистота: тапки стояли парами, на одинаковом расстоянии друг от друга; на трельяже были аккуратно расставлены разные штучки; пол был такой чистый, что я начала скучать по звуку отлипающей от линолеума голой пятки.

– У тебя убираются? – спрашиваю.

– Да нет… – Андрей аккуратно развешивает одежду и надевает тапочки.

Размеры квартиры меня вполне устраивают – вид хороший, санузел совмещенный…

Андрей аккуратно режет сыр и достает виноград. Мы культурно начинаем выпивать.

– Как тебе спектакль? – только теперь интересуется он.

– Говно – спектакль, – честно отвечаю я.

Он удивленно смотрит на меня, как будто мы смотрели два разных спектакля (он – Эфроса, а я – Чусову…)

– Ты знаешь… Прости за откровенность…, – начинает он, – но, во-первых, у меня в доме не принято выражаться… Да и такой красивой девушке – это не идет.

На этой фразе стало ясно, что эта квартира мне не подходит, и надо было бы уйти, но…

– Это очень хороший спектакль. Хотя… Ты же всего лишь женщина… – закончил Андрей и, держа двумя пальцами ножку, опустошил бокал.

Небо Небесное и Екатерина Николаевна точно помнят, как я пыталась перевести разговор на сыр, на машины, на квантовую телепортацию, но Андрей не унимался. Он глушил вино и рассуждал об искусстве… Когда он начал читать свои стихи, я не выдержала и собралась уходить.

– Ты че… – пьяно спросил меня Андрей.

– Ни че… – я пошла в прихожую.

– Че обиделась, правда?

– Да. – подтвердила я.

– Стой… – он схватил меня за руку, – стой…

Он повис на ней как пьяная собака, если такие бывают.

– Хватит, – попросила я.

И тут, точно не помню, но Андрей, у которого мама профессор и папа профессор, со всей дури ударил меня по голове. От неожиданности и боли я упала. Он что-то кричал -про театр и про женщин, но я почти ничего не слышала… Потом он ушел в комнату и лег на кровать. Какое-то время он всхлипывал – потом уснул.

Я сидела в прихожей, ошарашенная, что мне вот так неожиданно врезали. Я думала о том, что меня девять месяцев носили, а потом десять лет учили, а потом, еще пять лет учили и на протяжении всего этого времени лечили, чтобы вот этот театрал мне вмазал в лоб?

Я встала – голова кружилась. В ванной я нашла бритву и пошла к нему в комнату. Он спал. Стыдно, конечно, уважаемые Екатерина Николаевна и Декарт, но я зачем-то выбрила ему на затылке неприличное слово.