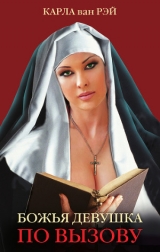

Текст книги "Божья девушка по вызову. Воспоминания женщины, прошедшей путь от монастыря до панели"

Автор книги: Карла ван Рэй

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Вторая часть

Первые неприятности

В ФЕВРАЛЕ 1957 года в Мельбурне стояла жара. Незнакомая в таком виде даже себе самой, в сопровождении гордых, улыбающихся родителей я шла, выпрямив плечи, мимо кипарисовой изгороди, что протянулась от дома до самого монастыря. Я подошла к задней двери обители, где меня встретила величественная улыбка матери-настоятельницы. Это был день чеширского кота: таких улыбок я раньше никогда не видела, а самая широкая улыбка была на лице у преподобной матери Винифред, чеширского кота во плоти, как я назвала ее про себя.

Я стала кандидаткой, «той, кто просит»: в данном случае я просила подтверждения, что могу стать монахиней. Со мной было еще пять девушек, все пришли прямо из школы. Я даже не успела закончить учебный год, как и некоторые другие. Через несколько лет в монастырь примут мою пылкую младшую сестру Берту, которой едва исполнится шестнадцать; она будет рада сбежать из дома и при этом получить пристанище.

Я не могла позволить себе сомнения в собственных мотивах. Мотивы, кажется, не тревожили и монахинь. Они не могли пристально изучить столь необходимое им пополнение, даже если бы в их распоряжении оказался психологический метод выяснения скрытых мотивов поступков, совершаемых кандидатками. В конце концов, мне понадобилось тридцать лет, чтобы осознать, почему я считала, что у меня нет иного выбора, кроме монастыря.

«Господь узрит тебя, кто бы ты ни был. Он позовет тебя по имени. Он видит и понимает тебя, поскольку Он тебя создал…»Эти слова возникли передо мной на клочке бумаги, который я однажды нашла на улице по дороге из школы. Они глубоко меня тронули, и я сберегла этот грязный клочок, словно карту с сокровищами. Безусловно, я нуждалась в том, кто знал меня, поскольку я себя не знала и никто другой, кажется, тоже. Мне нужна была надежда, что Бог, Который, как там было написано, знает меня по имени, действительно меня «узрит». Я не могла позволить себе отвернуться. «Ты не можешь любить себя так, как любит тебя Он… Он обнимает тебя и берет на руки».Какие приятные слова для человека, сомневающегося в существовании любви.

Я попрощалась с родителями, зная, что, скорее всего, буду ежедневно видеться с отцом во дворе монастыря, а если нет, он найдет способ со мной встретиться. А мать была всего в минуте ходьбы. В глазах у них стояли слезы. Знай они, что меня ожидало, они могли бы закричать или насильно увести меня прочь. Но ничего подобного не произошло. В тот день ощущалась фантастическая атмосфера священного жертвоприношения и слепой веры.

Меня привели во внутренние покои, куда столь часто на моих глазах удалялись монахини и где, как мне представлялось, они превращаются в невероятных, нечеловеческих созданий. Однажды в школе меня потрясло, когда мать Энтони вынула из бездонного кармана своей юбки носовой платок и энергично высморкалась перед всем классом. Потрясение явилось следствием доказательства ее принадлежности к человеческому роду и эстетической неприятности всего зрелища. Сейчас у меня было необычное ощущение, что я, наконец, и сама оказалась за сценой. Понятно, что я вступала в ВСИ, орден, монахини которого учили меня все эти годы.

На следующий день, выйдя на солнце в черных рясах, передниках, коротких накидках и белых сетках для волос, каждая кандидатка сфотографировалась на память для родителей – в монастыре такое практиковалось впервые.

Первые несколько месяцев мы вставали в шесть пятнадцать утра и отправлялись на двадцатиминутное размышление, длившееся до семичасовой службы. Послушница бежала по спальне, тревожа утреннюю тишину криками «Хвала Иисусу!» с такой набожностью и настойчивостью, на какую только была способна. Она не уходила до тех пор, пока не слышала «Аминь» из-под каждого полога. Подъем был первым радостным актом послушания. Я буквально подлетала на постели.

Спальня послушниц и кандидаток изначально была часовней, но никогда не использовалась по этому назначению, поскольку находилась на третьем этаже. Белые пологи отгораживали друг от друга двенадцать кроватей, делая место больше похожим на спальню ангелов или фей. Двойные дубовые двери походили на крылья, а в дальнем конце, на пятигранной стене, придававшей комнате закругленный вид, располагались высокие подъемные окна. Полы, как и во всем здании, были из полированного дерева. На металлических проволочных кроватях лежали простые матрасы из конского волоса. Дома я спала на ка– поке, растительном пухе, пыльном, комковатом, но невероятно удобном по сравнению с жестким волосяным матрасом. Однако к нему нужно было просто привыкнуть, и никто не жаловался.

Кандидаток постепенно знакомили с жизнью монастыря. Мы делили жилые помещения с послушницами, которые пребывали здесь уже целый год и носили полное черное монашеское одеяние, если не считать белого чепчика и плата. Кроме встреч в часовне и на некоторых чтениях, мы, кандидатки и послушницы, были отделены от остальных. Это означало, что на данном этапе нас ограждали от повседневных занятий тех, кто принес постоянные обеты, – или, скорее, ихограждали от нас.Несмотря на весь свой оптимизм, я все еще боялась черного одеяния.

Единственная белая деталь этого одеяния – накрахмаленная полоска ткани в виде полумесяца – закрывала лоб, а вокруг лица располагался белый жестко накрахмаленный обод. Несмотря на настойчивую рекомендацию Папы Пия XII, высказанную на религиозном конгрессе в Риме в 1950 году, согласно которой монахини должны были модифицировать свое облачение в соответствии с требованиями времени, никаких изменений внедрено не было. Через десять лет после ухода в монастырь у меня начнутся кошмары, связанные с этой маленькой белой деталью, единственной частью меня, что символически осталась нетронутой.

САМОЕ начало моей монастырской жизни было прекрасным: стояло лето, впервые вокруг не было школьников и суровых требований. Нам дали много времени, чтобы мы постепенно привыкли к правилу молчания, и мне было хорошо в компании тех, для кого все окружающее казалось столь же новым, как и для меня.

В большой квадратной комнате послушниц был скрипучий пол из широких деревянных досок. В этом приятном месте у каждой из нас стоял свой собственный стол, за которым мы изучали правила монастыря, священные книги, жизнь основательницы нашего ордена мадам де Бонно д'Юэ и жития святых. Там мы писали письма, держали требники и уставы.

Каждый день мы собирались на отдых: у нас был целый час после обеда и полчаса вечером, перед молитвами. В середине комнаты ставили два больших стола, и мы, послушницы и кандидатки, вместе садились за них. Если позволяла погода, мы выходили на улицу, прогуливаясь в тени большого дерева или поливая два маленьких дуба, растущих в конском загоне неподалеку.

В те дни мы не страдали от отсутствия юмора. Юмор не позволял всему странному и необычному в нашей жизни приобретать мрачные оттенки. Тем не менее, когда мы впервые присоединились к монахиням в общем зале для ежедневных молитв и одна из сестер встала на колени, громко обвиняя себя в совершенных проступках, прося настоятельницу и всех нас простить ее и молиться за нее, я покраснела. Мне казалось, что я совершаю нечто неприличное, наблюдая такую откровенность. После этого я пошла в часовню. Там меня ждало еще одно потрясение: сестры целовали пол при входе и выходе! Позже я видела, как они целуют пол в трапезной – так и не поняла, почему, – а в особо серьезных случаях – обувь почитаемых монахинь, чаще всего преподобной матери-заместительницы.

У меня возникло стойкое ощущение, что я оказалась в средних веках. В ужасе я наблюдала, как одна из кандидаток ела, опустившись на колени и превратив свой стул в стол. Она находилась немного в стороне от остальных и не имела возможности накладывать себе пищу. Я поняла, что такое случается довольно часто и указывает на добровольный уход от общества вследствие нарушения какого-то правила. Если кто-то посочувствует ей и накормит, униженное извинение считается принятым. Иногда во время трапезы настоятельница позволяла такой сестре присоединиться к остальным, заняв свое место за столом. Всегда можно было рассчитывать на то, что вас накормят и простят, так что подобные сцены представляли собой лишь ритуал послушания.

Наша первая наставница казалась воплощением нравственного величия: у нее была прямая спина, суровый взгляд, тонкая наблюдательность, чувство юмора, ум и сила духа. Мать Фило– мена медленно умирала от рака, что давало ей возможность непосредственно воспринимать действительность благодаря проницательному уму. Когда-то школьники боялись ее как сторонницу строгой дисциплины, но к нам она относилась с большим пониманием. Она водила нас на медленные прогулки по монастырской территории, великолепно выглядевшей благодаря огромным хвойным деревьям, дубам и вязам, а также кропотливой работе моего энергичного и изобретательного отца. Она помнила названия всех деревьев и знала множество историй о жизни монастырей в других странах и о женщинах, обитавших в них.

Ей импонировала наша непосредственность, хоть она и заставляла нас придерживаться правил. Мы могли говорить только по очереди. У нее великолепно получалось делать так, чтобы у каждой из нас была возможность внести свой вклад в оживленные беседы.

Во время отдыха можно было поделиться невероятными историями, задать коварные вопросы о монахинях и посмеяться. Мы много смеялись, потому что были молоды, полны едва сдерживаемого озорства и нуждались в разрядке тревоги, возникавшей вследствие привыкания к новой жизни. Смех отлично помогал избавляться от напряжения, сохранять здравый смысл и восстанавливал здоровый румянец на щеках. Мой природный юмор обретал свободу, когда наступала моя очередь говорить, а все вокруг молча слушали. Только на третий год моего пребывания в послушницах, после того как новая наставница посоветовала мне развивать чувство юмора, чтобы его не утратить, я начала забывать о смехе. Она затронула некоторые из уже знакомых мне положений относительно гордости – это было, как выиграть слишком много разноцветных стеклянных шариков.

Окончание отдыха обычно вызывало у меня ощущение большой потери, даже обреченности. Почему мы не могли продолжать мечтать, воскрешая мир в памяти еще в течение нескольких часов? К чему такое унылое подчинение распорядку? Но в два часа пополудни наступала внезапная тишина, словно все мгновенно умирало. Время отдыха заканчивалось, глаза опускались, и мы спешили вернуться к своим обязанностям.

Работы было много. Послушницы и кандидатки, должно быть, сэкономили монастырю огромные деньги, которые без них были бы потрачены на стирку и чистку. Мы работали в спальнях, в прачечной, на кухне, в часовне и в бельевой, где раскладывали одежду, шили новые носильные вещи или ремонтировали старые за швейными машинами – по сути, работа в этом огромном месте ждала нас повсюду.

Пока я была в монастыре, туда никого не нанимали – всю работу делали послушницы и монахини, назначаемые для этого в свободное от учительских обязанностей время предприимчивой сестрой Кевин. Я ушам своим не поверила, когда спустя несколько лет после ухода из монастыря узнала, что моя семья была вынуждена вносить за меня плату как во время послушничества, так и все восемь с половиной лет до принятия мной последних обетов. Это было связано с тем, что у меня не было приданого; за мной стояло лишь стремление родителей завещать меня монастырю до самой смерти, а этого было явно не достаточно. Я и представления не имела об этом вымогательстве.

«Платят всегда бедняки, миссис ван Рэй, – сказала моей матери сестра, которую послали выполнить грязную работу по сбору денег. – Богатые могут не беспокоиться – они не платят никогда».

Кажется, приданого не было у довольно большого числа девушек, даже у тех, чьи семьи могли его обеспечить. Богатым хватило здравого смысла не уступить требованиям оплаты, когда их дочери отдают свои жизни Богу и бесконечной работе во имя Него.

Моей основной обязанностью являлось до блеска чистить коридоры и общие комнаты. Мне показали, как разбрасывать в начале коридора ненужную заварку и методично мести, чтобы влажные листья собирали всю пыль. Я научилась усмирять большую полировочную машину, выпрыгивавшую из неопытных рук, и ухаживать за резными столами из красного дерева, стульями времен королевы Анны и всем убранством пышных комнат, напоминавших двор короля Луи XIV (античные вазы были мне в новинку, а некоторые из них достигали трех футов высоты).

Если приходил посетитель, нас не должны были видеть за работой, но иногда встречи избежать не удавалось. Однажды, когда я протирала пол в коридоре, из зала появился важного вида мужчина, и я спряталась в ванную комнату настоятельницы, расположенную за дверью в том же коридоре. Эта ванная комната была просторным и запретным местом, обычно недоступным для таких простых уборщиц, как я. Мужчина, однако, собирался посетить именно ванну и был готов поспешно уйти, увидев там меня. Яростно вытирая пыль, я сказала, что уже заканчиваю, да и вообще – ничего страшного!

В трапезной, где мы ели, меня посещали тревожные чувства. У кандидаток была своя столовая дальше по коридору. Обычно процесс принятия пищи контролировала наша наставница, и мы получали от нее некоторые указания. Основательницей нашего ордена была француженка, но этикет в принадлежавших ордену монастырях был поистине викторианским. Трапеза проходила нервно и мучительно. Однажды наставница ела яблоко ножом и вилкой. Я считала себя несведущей в манерах поведения за столом и предполагала, что все, кроме меня, дочери садовника, отлично в этом разбираются. Однако разве кто-то ел дома апельсин ложкой или яблоко – ножом и вилкой? Поэтому все мы чувствовали себя примерно одинаково, искоса наблюдая за манерами соседок.

Мы успели приобрести большой опыт в умении есть яблоко, не дотрагиваясь до него пальцами, когда однажды наша настоятельница имела наглость сухо заявить со своего конца стола: «Совершенно необязательно есть яблоко ножом и вилкой!» Она вытерла тонкий рот большим белым платком и покинула столовую. Я так и не поняла смысла этого урока.

ВЕКАМИ религия служила делу лишения человека его человечности. Отцы Церкви всегда определяли религиозную жизнь как путь к совершенству, подразумевая под этим отказ от мира. «Мир» в данном контексте означал не только материальные блага – сестры должны были ограничить общение с людьми. Суровость– вот первое, что приходит на ум. Суровая преданность.

С течением времени жизнь по правилам и строгому распорядку стала восприниматься легче – это даже стало помогать. Чтобы не делать ошибок, нам надо было консультироваться с распорядком или уставом, а в случае любых сомнений обращаться за советом к наставнице.

«Все, что я делаю, является именно тем, что в данный момент Господь от меня хочет, и это потрясающе», – писала я в своем первом еженедельном письме домой. Чем больше правил мы учили, тем легче нам казалось поступать «правильно». Так было до тех пор, пока давление огромного количества правил и сложность жизни по ним не увеличили шансы на неудачу.

Нашу преподобную мать-настоятельницу ценили высоко. На ней лежало множество обязанностей, и ей угождали, как пчелиной матке. Согласно иерархии нам следовало почитать и региональную мать-заместительницу, а также главу ордена, с любовью называемую «Notre Mere». Встретиться с ней было сложнее всего, поскольку она жила в Англии, в Броудстейрс. Нас заставляли слать письма с выражением признательности этой неизвестной, но уважаемой женщине с уверением в том, что мы за нее молимся и преисполнены преданности и любви к ней.

У настоятельницы монастыря матери Винифред был полон рот больших зубов, и она широко улыбалась, принимая меня, но вскоре я убедилась, что она испытывает ко мне холодную неприязнь. Впрочем, у нее оставалось не слишком много времени на послушниц и кандидаток, и встречалась она с нами лишь изредка, чтобы прочесть правила или произнести пылкую речь, называемую трактатом. Она читала ее, опустив глаза к заготовленному тексту, тогда как мы, юные девы, сидели в два ряда под прямым углом к ней, глядя на руки, сложенные на коленях.

Впрочем, иногда мы должны были общаться с ней лично. Каждая из нас по очереди опускалась на колени в священной атмосфере ее кабинета, пропитанной выговорами, дисциплинарными мерами, постоянным повторением правил и наставлений, достойными сожаления выборами, унижениями, проповедями и увещеваниями, – все это я через некоторое время испытала на себе.

Настоятельница сидела в кресле так, что стоящая на коленях послушница могла смотреть в ее широкое лицо. Думаю, ее расстраивала свойственная мне крайняя наивность. Она непроизвольно морщила нос, мрачно хмурила кустистые брови и отвечала на мои вопросы без улыбки.

КОГДА умерла мать Филомена, наша элегантная наставница, мы временно осиротели. Она умерла от рака, и никто из ее «детей» не стал свидетелем ее ухода и не скорбел у смертного одра. Как и полагалось, за упокой ее души проводились службы: шесть служб в первый день прошли вдвое или даже втрое быстрее обычного, после чего я подумала, почему нельзя делать так каждое утро, ведь это сэкономит массу времени. Примерно через неделю нам назначили другую наставницу.

Мать Роза оказалась младше и более эмоционально открытой. У нее были добрые глаза, и она считала, что основная ее обязанность – поддерживать нас, даже если сама она чувствует себя не слишком хорошо. С матерью Розой случилась печальная история: одна из старших послушниц без ума в нее влюбилась. Я говорю «без ума», потому что сестра Мириам очень громко и безо всякого уважения спорила с матерью Розой и даже ругалась. В конце концов, Мириам после двух с половиной лет послушничества с большой неохотой отправили домой к ее уважаемым родителям. Она ушла, не попрощавшись с нами.

Бедная мать Роза изо всех сил старалась делать свою работу, но слишком часто плакала из-за собственной некомпетентности, а потому нам назначили третью наставницу, мать Иммаку– лату, женщину в больших очках, делавших ее глаза обманчиво блестящими, с красновато-лиловым ртом и квадратной челюстью. Она любила пошутить, обладала хорошими манерами, но ее нервная привычка постоянно поправлять очки и холодность, даже когда она улыбалась, не могли нас обмануть. В ней не было чего-то однозначно плохого, но она совершенно не представляла, что надо делать. Она слепо верила в Бога, говорившего через ее руководителей. Руководство назначило ее наставницей кандидаток, и не имело значения, что она ничего не знала об этой работе – вера подсказывала, что у нее чудесным образом все получится. Она была сама невинность, такой же ребенок, как и я. Преподавая в начальной школе, мать Иммакулата привыкла иметь дело с маленькими детьми, а теперь под ее крылом были другие дети, большие, вот и вся разница.

В это время из Англии прибыла таинственная и вызывающая благоговение преподобная глава ордена, пожелавшая посетить три австралийских монастыря. У нас не хватало времени приготовить в качестве приветствия концерт, так что мы провели для нее религиозные чтения в обычном зале, а следом начался разговор, в ходе которого она задала несколько вопросов. О ее впечатлении мы узнали позже: за большинство из нас она не дала бы и шести пенсов! Услышав эти новости, мы кусали губы, хихикали и фыркали. Удивительно, но такая оценка нас не расстроила – это казалось чрезмерно унизительным, а потому смешным. Мы просто не могли поверить, что за столь короткое время она способна вынести объективное суждение о нашей пригодности к служению Господу.

Во время завтрака мы всегда слушали фрагменты из «Подражания Христу», даже после шокирующего известия о том, что Фома Кемпинский, весьма уважаемый автор, никогда не будет канонизирован. После эксгумации выяснилось, что в могиле он прокусил себе плечо. Должно быть, он утратил надежду на Бога, очнувшись в безвоздушном гробу и обнаружив, что его похоронили заживо, – ни с одним святым такого бы не произошло.

Во время негромкой суеты, сопровождавшей сервировку стола и обед, нам читали труды основательницы до тех пор, пока настоятельница не произносила волшебные слова: «Хвала Иисусу!» Это служило сигналом к нескольким выступлениям, когда один человек говорил, а другие вели себя пристойно и держали в себе все, что им хотелось высказать. Только рабочие сестры, не принимавшие тех обетов, что принимали мы, и обычно сидевшие дальше от настоятельницы, чем мы, нарушали правило, согласно которому говорить мог только один человек. Часто они не могли понять наших бесед и тихо переговаривались меж собой; обычно настоятельница делала им замечания, но все без толку. В дни поста чтение было коротким, и это было приятным облегчением.

Перед посещением церкви и ужином обязательно проходило вечернее чтение. Дважды в неделю мы слушали писания Альфонса Родригеса. Он создал несколько книг из серии «Практика совершенства» и «Христианская добродетель». Книги были написаны с неподдельной искренностью, и мы охотно впитывали в себя специфические рассуждения автора и сведения о замечательных способах ведения Совершенной Жизни. Никакие другие книги не показывали так четко, какими жалкими и никчемными были люди, насколько отвратительными, мерзкими и неприличными были человеческие тела, и это должно было активно побуждать нас «следовать Духу».

В другие дни для чтения выбирались жития святых. После визита главы ордена несколько месяцев нам рекомендовали книги аббата Мармиона, представляя их как личный выбор главы, восхищавшейся ученой манерой изложения аббата. Наши простые умы с трудом понимали его идеи. Иногда нам читали настоящие триллеры, к примеру, жизнеописание веселого миссионера в Африке, имя которого я забыла, но кто, по крайней мере, вызывал у нас улыбку. Иногда – истории о мужчинах– святых, к примеру, об Алоизии, который никогда не смотрел на женщину, даже на свою мать, а также историю отца Пти, не прикасавшегося к яблокам, поскольку они были связаны с первородным грехом, что впустила в мир Ева. Отец Пти просил, чтобы после смерти его чистое сердце вырезали и сохранили для его близкого друга, сестры Х. Никто и не думал смеяться над подобными историями; мы относились к ним так, как пациенты относятся к лекарству: невкусно, но полезно.

Разумеется, в списке книг для чтения была и история жизни основательницы нашего ордена. Она вела необычную, отважную, таинственную жизнь, ближе к концу полную непостижимых явлений: например, ее видели одновременно в нескольких местах, она слышала голоса и точно предсказывала будущее. Она была пионером в сфере образования для девочек из небогатых семей, понимая, что оно служит дорогой к эмансипации и выходу за рамки второстепенных ролей, которые играли женщины в начале девятнадцатого века.

В двадцатых годах девятнадцатого века она основала во Франции первый монастырь, вскоре – еще четыре, а потом монастыри появились в Англии и Ирландии. Первый австралийский монастырь был создан в Ричмонде, что в Мельбурне, в 1882 году, через двадцать четыре года после смерти основательницы. Если бы она жила в шестидесятых годах двадцатого века, то непременно закрыла бы современные школы и придумала что-нибудь более полезное. Но для ВСИ подобный шаг был немыслим. К концу двадцатого века значимость монахинь-преподавательниц свелась практически к нулю, и профессия эта исчезла. Во всем, конечно же, было виновато безбожное время, а не отсутствие предприимчивости.

ПРОЛЕТЕЛИ первые шесть месяцев монастырской жизни, наполненные восторгом, страхом и весельем, и вскоре мы были готовы к следующему волнительному шагу: замене простых черных ряс и сеточек для волос на одежду послушниц, очень похожую на монашеское облачение.

Это произошло во время официальной церемонии, долженствующей впечатлить наши семьи осознанностью выбора их дочерей, решивших посвятить жизнь Богу и провести ее в Его доме.