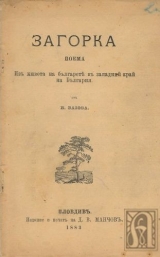

Текст книги "Загорка"

Автор книги: Иван Вазов

Жанр:

Поэзия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)

На чужбину юнак Ангел

шел в тоске суровой,

не поднес никто цветочка

с лентою пунцовой.

Девушка в наряде пестром

в путь не провожала,

у Плач-тополя прощаясь,

слез не проливала!

Матери, невесты, сестры

часто здесь в печали

в долгий путь родных и близких

с плачем провожали.

Со слезами говорили

ласковые речи

перед долгим расставаньем

для счастливой встречи.

Провожать его не вышла

матушка родная,

«Иди с богом», – не сказала,

слезы проливая,

над сынком, что отлетает

в край чужой далеко;

Ангел сиротою круглым

вырос одиноко.

Был он маленьким ребенком,

как отца убили,

умерла и мать от горя

и давно в могиле.

Рано он с бедой спознался,

с ней бороться силясь,

и в душе его с годами

ненависть копилась.

Не хотел терпеть он муки

в рабском униженье,

пред чужим, своим тираном

падать на колени;

кланяться и ненавидеть,

унижаться льстиво —

тяжело и нестерпимо

душе горделивой.

Нет, уж лучше на чужбине,

хоть и тут чужие...

В рабстве родина страдает,

терпит муки злые.

Эх, с тоской уходит Ангел

в край чужой скитаться,

сердцу от всего родного

трудно оторваться.

Ведь не так легко покинуть

кров отцовский бедный,

все тут дорого и мило

в этот час последний:

дворик, весь травой заросший,

и плетень разбитый;

дымоход, гнездо под крышей

с птичкой домовитой;

ласточка, что прилетела

край чужой покинув;

груша – столько раз он лазил

не ее вершину!

И утеха всей деревни

аист долгоногий;

все, что было с колыбели,

радости, тревоги!

Все так дорого и мило,

жаль со всем расстаться;

сердце сжилось, словно хочет

с горя разорваться.

Все так мило, все печалит

пред дорогой дальней –

но одно всего милее

и всего печальней:

по себе он оставляет

дорогую память –

очи черные, большие

залиты слезами.

Первую любовь оставил

тосковать в разлуке –

будет ждать она и плакать,

изнывая в муке…

*

Руска, как пион росистый,

свежий и румяный,

почему в саду склонилась

на рассвете рано?

Почему тебе не спится,

ранней птичкой встала?

Влажные от капель щеки

расцветают ало?..

Ах, любви благие слезы,

вы росой небесной

по лицу, сверкая, льетесь

сладостно, чудесно!

Охлаждаете вы тихо

в юном сердце пламя,

на душе вдруг полегчает

с теплыми слезами!

Слезы, вы для ран сердечных

как бальзам елея,

и любить и жить без вас бы

было тяжелее!

Но как тяжко, тяжко, если,

в горе вы прорветесь,

и кипите без надежды

и без веры льетесь!

Ох, тогда вся жизнь нам станет

мукой окаянной,

капля каждая—отравой,

и слезинка – раной!

Как заклятые все льются

в муке тяжкой, жгучей,

по щекам стекают слезы

все крупней, горючей!

Тщетно вытирает Руска

молодые очи,

чтобы мать не догадалась,

что ей сердце точит,

чтобы дочку не спросила —

почему та плачет?

О любви поведать трудно,

сердце тайну прячет.

Ведь по ком она страдает,

ей сказать обидно,

пред своими и чужими

совестно и стыдно!

Что об этом скажут люди

близкие, чужие?

Сироту вдруг полюбила

дочка чорбаджия!

У него нет ни дуката,

крова нет под небом,

ходит с книгой, но ведь книга

не накормит хлебом!

Ей до этого нет дела,

крепко полюбила!

И в разлуке Руска бродит

по саду уныло.

Жалко садик ей покинуть,

здесь была с ним вместе,

вечером быстрей оленя

мчался он к невесте.

Здесь прощались, целовались

в горести, в печали

и любить друг друга верно

оба клятву дали.

«В день Георгия вернусь я

к голубице белой!» —

«Буду ждать тебя!» – и Руска

трепетно замлела.

*

Подоспело лето, время

жатвы хлопотливой,

светляки огнем мигают

в сумерках над нивой.

Взявши острый серп блестящий

вместе с паламаркой,

вышли с песней жницы в поле

для работы жаркой.

С песней в сумерках вернувшись,

хоть устали, бодро

острые серпы бросают

и хватают ведра.

В сумерках с прохладой льются

из колодца струи;

парни там цветочков просят,

девушек целуя.

Только Руска молчалива,

что-то ей взгрустнулось,

без веселых песен жала,

без цветов вернулась.

Для чего цветы срывать ей

в горести унылой,

коль никто ее не встретит

и далеко милый!

На душе от их веселья

стало только хуже,

И она с тоской отходит

от своих подружек.

А сама цветет, красива,

словно небо в мае.

Матушка гордится дочкой,

счастья ей желая:

«Нет в селе другой красотки

равной Руске нашей,

ведь она и в хороводе

всех подружек краше!»

А отец подумал важно:

«Замечает каждый —

Время Руске выйти замуж».

Намекал он дважды...

Куздо – человек богатый,

это всякий скажет,

ведь шесть мельниц он имеет,

триста рал он пашет.

С беями, с агой он дружбу

водит постоянно,

он, как гостя, принимает

и Кырджи-Османа.

Только худо: староват он,

нехорош собою;

но богатство все искупит,

да еще с лихвою.

И отец окликнул дочку:

«Подойди, голубка,

мать зови и уголечек

принеси для трубки!»

Так сказал родитель добрый

и, вздохнув протяжно

и три раза потянувшись,

вдруг промолвил важно:

«Слушай, женка, наша Руска

уж невестой стала.

Куздо – человек почтенный...

Что бы ты сказала?»

Руска, услыхав, вскочила,

побежала садом,

слезы из очей прекрасных

покатились градом.

Опрометью побежала

в то глухое место,

где с любимым распрощалась

как его невеста.

Там лицом к земле припала

в зарослях бурьяна,

всхлипывала и вздыхала,

плача неустанно.

Слезы льются, словно ливень

в бурное ненастье,

горе давит грудь и душит,

сердце рвет на части.

Что за муж проклятый Куздо?

Он ей жизнь погубит!

Иль она того забудет,

кто так жарко любит?

Полюбить как мужа Куздо

сердце кто принудит?

Разве можно жить с постылым?

Разве мил он будет?

Ах, отцова злая воля,

в силах он заставить...

Если б Ангелу об этом

весточку отправить,

чрез леса, долины, горы

к счастью беззаботно

улететь бы до рассвета

птичкой перелетной!

Убежать с ним на край света

далеко, далёко,

чтобы не догнал их Куздо

и отец жестокий!

Но и Ангел ведь не ангел,

прилететь не может.

Скорбно мать над ней склонилась,

чем она поможет!

Мать корит ее, ругает,

гладя и лаская:

«Что ты, Руска, что ты, дочка,

или ты дурная?

Попусту ты горько плачешь,

слезы проливаешь!

Чем плох Куздо? Ты подумай!

Что ты понимаешь?

Иль голодной с ним ты будешь?

Босой или голой?

Грех, дочурка! Не гневи же

нрав отца тяжелый!»

«Ой, не по сердцу мне Куздо,

он меня погубит:

Ангела люблю я, мама,

и меня он любит!»

Мать руками тут всплеснула

в скорбном удивленье:

«Замолчи, что говоришь ты

людям на глумленье!»

Тщетны матери советы,

уговоры, слезы,

и людские пересуды,

и отца угрозы.

Приуныла мать седая,

втайне горе прячет,

вместе с дочерью злосчастной

мучается, плачет.

Вспомнилась ей тоже юность,

поцелуев сладость,

как в разлуке с милым в сердце

угасала радость.

Часто мать заходит в церковь,

тихо Бога молит,

чтоб ее он спас от горя,

Руску —от неволи.

Миновало лето, осень,

день Петров осенний,

за зимой вслед наступает

юрьев день весенний.

В гнезда ласточки вернулись

с дальнего кочевья,

белым жемчугом покрылись,

зацвели деревья.

У плетня герань так пышно

зацвела, зардела,

и с весной земля и небо —

все помолодело.

Руска в сад выходит часто,

бродит, словно бредит,

и, венок сплетая, шепчет:

«Ангел мой приедет!»

Грудь вздымается, волнуясь

от надежды сладкой,

и, прислушиваясь, Руска

смотрит вдаль украдкой.

Кто-нибудь толкнет калитку,

Руска еле дышит,

ждет, что ей подруги скажут...

Но... вестей не слышит.

Любит ли меня мой Ангел?

Иль совсем покинул?

Вдруг узнала: «Ангел умер,

на чужбине сгинул!»

*

Омрачилось в небе солнце,

и замолкли птицы!..

Руска плачет, и вздыхает,

и в тоске томится.

Замуж выдали, что стало

с Руской черноокой!

Страшен и уродлив Куздо.

И с душой жестокой.

*

Все не нравится злосчастной

под богатым кровом

с нелюбимым старым мужем,

скаредом суровым.

И к чему богатство, деньги,

нивы и бараны,

если нет любви, согласья,

если в сердце рана?

Коль от божьей благодати

дом живущих прячет,

если муж угрюм и мрачен,

а жена все плачет?

Куздо мрачен, как день зимний;

у него в посуде

под корчмой зарыто много

золотых махмудий.

У него добра с излишком,

доброты лишь нету;

лоб – в морщинах, на устах же

желчь взамен привета:

«Что ты хмуришься, как ведьма,

черная загорка,

знаю я, по ком ты плачешь

дни и ночи горько.

Из петли, с кола хотела

взять себе ты мужа,

знаю я, каков твой норов,

быть не может хуже!

Дед твой Димо был гайдуком,

умер он от пули,

и тебе, его отродью,

шею бы свернули!»

Знает ли отец, что терпит

дочь его родная,

как живет с богатым мужем,

слезы проливая.

Нет, не знает, знать не хочет

про пустые слухи...

Пусть про это зря болтают

глупые старухи.

Только мать горюет, плачет,

дочь свою жалея:

«Руска, птичка, что случилось

с красотой твоею?

Горе мне! Иль перед Богом

грех я сотворила?

Стала мать твоя несчастной!

Ты ведь говорила...

Боже, как помочь мне дочке

в доле бесталанной?

Эх, так будь ты проклят, Куздо,

палач окаянный!»

Мать страдала, и болела

сердцем истомленным,

и скончалась, опочила

на лугу зеленом.

Руска над ее могилой

плачет на погосте.

Куздо часто навещают

недобрые гости.

Гости – турки, иноверцы,

все зовут молодку,

чтоб им кланялась пониже,

подносила водку;

чтоб им руки обмывала,

как они велели,

чтоб в углу им расстилала

мягкие постели.

Куздо – туркам друг-приятель,

человек знакомый,

он пашей турецких часто

принимает дома.

Халим-бей в гостях нередко

у него бывает;

Кырджи-Осман Дебрелия

другом называет.

С турками пьет кофе Куздо

в городе нередко,

говорит с Хаджи Махмудом —

«Как, здоровы ль детки?».

*

Старый Лулчо Панов Куздо

люто ненавидит,

ходит с посохом, в онучах,

все он знает, видит.

Множество вещей старинных

у него в жилище,

древние монеты, клады

он упорно ищет.

Про царей читал он древних —

Дария и Пора,

славную «Александрию»

вслух читал средь сбора.

Слушателей книга эта

очень занимала.

Он рассказывал старухам

и про Буцефала.

В девяти соседних селах

он прослыл ученым,

он нередко прибавляет

ко словам мудреным!

«Этот Куздо не из наших,

из чужого рода,

Не могла родить болгарка

зверя и урода.

Фармазон или католик

он на наше горе;

и об этом с кем угодно

я всегда поспорю.

Золотой в заклад поставлю,

что нашел под башней.

Агарян он приглашает

ночью в дом свой страшный!..»

Так в корчме дед Лулчо Панов

обличал сердито, —

с посохом в лаптях историк.

Сельский знаменитый.

Просвещал дед Лулчо Куздо

мудростью великой:

«Слушай, Куздо, я наставлен

сокровенной книгой.

У тебя – богатство, деньги,

ты – богач спесивый;

у тебя – стада большие,

и луга, и нивы.

Если бы дворцы имел ты

и сокровищ горы,

Дария царя алмазы

и богатства Пора –

все ж без доброты сердечной

зверем ты пребудешь

и червей кормить в могиле

черным телом будешь!»

Разъярился страшно Куздо,

как собака злая,

и прогнал он деда Лулчо

со двора, толкая:

«Ты расшатываешь царство

той бунтарской книгой,

ты дружишь с бунтовщиками,

ходишь к банде дикой!»

Возвратился гневный Лулчо,

и, чтоб не сыскали,

глубоко «Александрию»

закопал в подвале.

*

В это время храбрый Ботев

спрыгнул с парохода

и на берегу Дуная

возгласил: «Свобода!»

Поклонился он Балканам,

землю-мать целуя,

в бой повел свою дружину

за страну родную.

Всколыхнулись на Балканах

и леса и долы,

зашумели, загудели

города и села.

В деревенских мирных гнездах

среди гор высоких

в страхе прятались загорки

от врагов жестоких.

Слух разнесся, что подходит

армия султана

и что Куздо дом готовит

для Кырджи-Османа.

Знают все Кырджи-Османа,

он разбойник старый;

режут христиан нещадно

злые янычары.

О его делах злодейских

знают в каждой хате.

Кто, услышав это имя,

не пошлет проклятий?

День один по селам ездит,

три дня, не хмелея,

пьет по пол-оки ракию,

свирепеет злее.

Кто посмеет, кроме Куздо,

заводить с ним речи?

Кто пред ним с коня не слезет,

оробев при встрече?

Только Лулчо не боится

и, не беспокоясь,

взял кинжал, змею стальную,

и заткнул за пояс.

Глянул в лес, ружье взял в руки,

ведь стрелять он в силах,

кровь юнацкая взыграла

в стариковских жилах.

«Не смирюсь я,– он промолвил, —

с игом агарянским...

Наши близко... Мы воскреснем

в царстве христианском.

Так я вычитал в Писанье,

думал не однажды,

да и мой кинжал недаром

вражьей крови жаждет».

Он в корчме шептал селянам:

«Наши будут скоро...»

Вечером увидел – Руска

плачет у забора.

«Дочь моя,– он тихо молвил, —

Не томись в печали.

Ведь рука твоя не дрогнет?

Кровь не горяча ли?

Ты ведь знаешь – кто ты родом,

внучка деда Димо,

с кровью дедовской юнацкой

ты непобедима!

Спрячь кинжал... Свершить свой подвиг

ночью будь готова...

Да спасемся мы вовеки

верою Христовой!».

*

Гей, Кырджи-Осман приехал

(все загрохотало)

с бандою черкесов злобных,

смотрит зло, устало.

Прямо перед домом Куздо

он с коня слезает,

покрутил свой ус и грозно

хаты озирает.

«Эй, хозяин! – он окликнул. —

Коня поводите

и ко мне врагов султана

всех на суд ведите!»

Куздо поклонился низко,

наливаясь кровью,

у аги спросил смиренно,

как его здоровье.

Нацедили крепкой водки,

чтоб была хмельнее;

Руска подает им чаши,

от стыда краснея.

Выпили и захмелели,

смотрят пьяно, дико.

По селу же раздаются

жалобные крики.

Гость велит: «Налей, молодка!

Мы с тобой поладим!

Завтра двадцать комитаджий

мы на кол посадим!»

Он окинул мутным взглядом

стройную красотку

и в десятый раз из чаши

разом выпил водку.

«Будь здоров, ага почтенный!

За твою удачу!

Наливай нам, Руска! Пейте!

Пусть враги поплачут!»

Много яств и угощений

подала им Руска;

на столе – пилав, цыплята,

разная закуска.

Знают все, что Куздо жаден,

в злобе необуздан:

падалью жиреет ворон,

грабежами – Куздо.

Многие его не любят,

многих он не любит,

а теперь настало время —

он их всех погубит.

Вспомнил он, что Цоков Колё

враг его заклятый

и два сына деда Ранко

тоже виноваты.

Про него учитель Кынчо

говорил «предатель»,

А смутьян дед Лулчо Панов —

старый подстрекатель!

Всех бунтовщиков он выдаст,

он на всех их злится...

Руска в страхе опустила

черные ресницы.

Вся в лице переменилась

от беды нежданной:

жутко стало ей от взгляда

пьяного Османа.

Тут никто ей не поможет.

Посмотревши тупо,

Куздо пьяный усмехнулся

и хохочет глупо.

Ах, когда б стать птичкой малой

помогло ей чудо,

чтоб из мерзкого притона

улететь отсюда!

У дверей стоят черкесы,

а в селе другие...

На дворе темно и страшно,

а в дому – Кырджия.

Если бы вдруг разорвалось

сердце у бедняжки,

легче бы лежать в могиле,

умирать вот тяжко...

Слышно – во дворе солдаты

тяжело топочут,

связанных парней несчастных

гонят и волочат.

Их с лугов и нив согнали,

из родимой хаты,

из объятий материнских

вырвали солдаты.

«Где поймали вы комитов?» —

«Господин, в ущелье!»

Крикнул: «Всем им по полсотни

всыпать для веселья!»

Плач поднялся ввысь до неба,

псы вокруг завыли,

крики страшные и вопли

полночь огласили.

«Бейте так, чтоб слезла кожа!

Бейте их нещадно!» —

заревел Осман свирепо

в злобе кровожадной.

Скоро в доме крики стихли,

тихо все во мраке,

захрапел заснувший Куздо,

смолкнули собаки.

Словно вымерло селенье,

даже пред иконой

ни одной нигде лампадки

не видать зажженной.

Плачут матери и бьются

головой о землю;

а закованные парни

тихо стонут, дремлют.

Да Кырджи-Осман томится

и заснуть не хочет,

в голове от страшной мысли

кровь гудит, клокочет.

Ночью нет ему покоя,

он уснуть не в силах

кровь как будто распалилась,

загудела в жилах.

Много женщин пышногрудых,

девушек прекрасных

обесчестил он насильно

в ласках сладострастных.

Страсть свирепая затмила

разум злого турка:

рядом с ним за тонкой стенкой

юная гяурка!

Куздо спит, а коль услышит,

будет как незрячий, —

честь гяура не дороже

крови злой собачьей!

Встал Осман, в потемках шарит

перед дверцей узкой...

«Пес ты бешеный, свирепый!» —

закричала Руска.

Прямо в грудь ему вонзила

острие кинжала,

перелезла чрез ограду,

в поле побежала.

Вот околица селенья

и тропа по лугу...

Как до рощи добежала —

не понять с испугу.

Тишина, как будто смолкли

в темноте все звуки,

только темною листвою

что-то шепчут буки.

Что-то темное зловеще

движется средь леса, —

может, то за ней погоня,

всадники-черкесы?

Беглецу и ветви ночью

кажутся живыми.

На востоке просияло

небо в светлом дыме.

Все проснулось... Зашумели

листья в темной чаще.

Соловьи в кустах запели

голосистей, слаще.

Ветер утренний прохладный

освежил Балканы.

Звезды исчезают в небе,

в синеве туманной.

Вот леса средь гор проснулись,

гулко зашумели

вековые буки, сосны,

тоненькие ели.

И шумят, шумят деревья,

смутный гул старинный

грусть на сердце навевает,

как напев былинный.

*

Ой, родимые Балканы,

ой, леса и горы,

любо слушать мне о прошлом

ваши разговоры!

В вашем шуме слышу песню

про былое время,

и рассказ о том, как в муках

жило наше племя,

И юнацкие преданья

о борцах свободы,

и о вымершей дружине

Минчо-воеводы

С ним, как соколы, носились

храбрецы лихие

от глубоких вод Дуная

до полей Софии.

Ой, леса, люблю я ваши

вековые буки,

там цари-орлы гнездятся,

прячутся гайдуки.

В их листва и в полдень солнце

скрыто полумраком,

их умом не перечислишь,

не измеришь шагом.

Ой, люблю я ваши песни,

рев буранов буйных

и в безлюдье плеск потоков,

пенных светлоструйных.

Там пьют воду в жаркий полдень

серые олени,

там чабрец так ароматен

и прохладны тени.

Там чудесна и прекрасна

вечная природа;

там так много сохранилось

песен для народа!

*

Вечер длинными тенями

стелется по травам;

Руска, бледная, босая,

бродит по дубравам.

В чащах, топора не знавших,

все бредет устало —

в глушь, где прячутся медведи,

волки да шакалы.

Луч полдневный проникает

сквозь листву украдкой,

гулко эхо отдается

перекличкой краткой.

Закукует ли кукушка,

выпорхнет ли птица, —

Руска вмиг замрет и, спрячась,

слушает, боится.

И опять идет босая

по шипам жестоким,

распустив косу густую

по плечам высоким.

Может днем она казаться

сумасшедшей, жалкой,

ночью ж может показаться

выплывшей русалкой.

Выплыла и тихо ловит

тени в лунном свете...

Вглубь лесов уходит Руска,

никого не встретив.

А куда идет? Не знает.

Где остановиться?

Хоть в какой-нибудь бы угол

спрятаться, забиться;

чтоб никто ее не видел, —

людей не видала,

чтоб ничто о страшном прошлом

не напоминало.

Ночь кровавую забыть бы,

Куздов дом проклятый,

и уйти туда, откуда

больше нет возврата...

Вдруг без сил она упала,

подкосились ноги,

скоро кончатся все муки

все ее тревоги.

В небо глянула, прощаясь

с ясной синевою,

стало жалко расставаться

с жизнью молодою.

Умирать в лесу так страшно

без души единой, —

после смерти стать добычей,

пищею орлиной.

Вдруг дубрава под шагами

ожила, вздыхая,

зашуршали с треском ветви

и листва сухая.

Иль спешит за ней погоня,

злую казнь готовя?

Иль медведь бредет по следу,

лакомый до крови?

Крикнула, собрав все силы,

и не ждет ответа,

простонала: «Помогите!

Ах, мой Ангел, где ты?»

«Здесь я, здесь, моя голубка!» —

звонкий крик раздался,

и с ружьем из темной чащи

Ангел показался.

«Руска!» – «Ангел! Ах, мой милый»

«Пташка, что случилось?

Кровь откуда?» – «Ты не умер!» —

«Как здесь очутилась?»

Подбежали, задрожали

в радости безбрежной,

с поцелуями, слезами

обнимались нежно...

Рассказали, что случилось

с ними в дни разлуки,

Руска – про свое несчастье,

Ангел – про все муки.

Рассказал он про походы

с Ботевым великим,

и про голод и скитанья

по ущельям диким.

Говорят чистосердечно,

ни в чем не таятся,

все глядят в глаза друг другу

и не наглядятся.

С радости они забыли

все былые муки,

а над ними клонят ветви

вековые буки...

Ветер утренний, прохладный

по вершинам мчится,

и встречают солнце песней,

просыпаясь, птицы.

Вдруг из темной чащи леса

кто-то появился.

«Вот так встреча! Гей, юнаки!» —

окрик прокатился.

И старик седой с дубинкой

вышел на поляну.

«Вот так встреча! – закричали. —

Это Лулчо Панов!»

Ангела дед обнимает

с молодою силой:

«Я тебя живым увидел,

будь здоров, мой милый!

Вспомнил я былые годы...

Руска – невредима,

в сердце у нее струится

кровь от деда Димо.

Ты кинжал мой обагрила

кровью агарянской,

подвиг совершив во славу

веры христианской!»

«Лулчо дед, а что ты ищешь

в чаще на вершине?» —

«Здесь мое былое царство,

вот моя дубина!

Красный цвет на ней недаром,

как на прялке новой,

двух злодеев ей убил я

перед хатой Иова!

Выдал всех предатель Куздо,

гром срази ударом!

И теперь в лесах я буду

промыслом жить старым!

Ой, гайдуцкие дубравы!

Буки, сосны, ели!

Много с Минчо-воеводой

мы ягнят поели.

Тут гуляли мы, встречали

бури и бураны,

и дрожали перед нами

лютые султаны!

Многое сейчас на память

в голову приходит,

горячее бьется сердце,

кровь по жилам бродит!

В Сербию уйдем отсюда,

поминай, как звали!

Жалко, что «Александрия»

погниет в подвале!»

И когда они добрались

до вершины трое,

скрылось где-то за полями

солнце золотое.

И так щедро посылало

алыми лучами

на вершины снеговые

розовое пламя.

И в последний раз взглянули,

уходя, юнаки

на поля, леса родные

в сизом полумраке;

на прекрасную отчизну

под кровавым игом

и, прощаясь, прослезились

в горе превеликом.

Ангел молодой снял шапку,

закричал с вершины,

чтоб услышали и горы,

и поля, долины:

«Ой, Болгария, прощай же,

мать моя родная,

почернела ты от горя,

слезы проливая!

Мать-страдалица, родишь ты

сыновей юнаков,

чтоб в цепях, в петле их видеть,

горько их оплакав!

Гонишь сыновей в изгнанье

по тропинкам горным,

дочерей родишь прекрасных,

чтоб ходили в черном!

Ты родишь пшеницу, розы,

а сама без пищи;

много золота и шелка,

только все мы – нищи!

Ой, прощай, земля родная,

в доле несчастливой

щедро политые кровью

борозды и нивы!

Ты мила мне, мать-отчизна,

но к родному краю

мне придется ли вернуться?

Я и сам не знаю.

За тебя, о, мать-отчизна,

бой кипел кровавый,

но, как Ботев, в той долине

я не пал со славой.

Не погиб я в этой битве,

ухожу отсюда,

но в Болгарии под игом

я рабом не буду!

Родина, прощай! Вернусь я

к своему народу,

как ударит час сражаться

за твою свободу!»