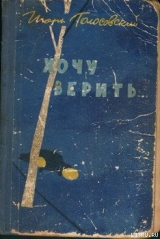

Текст книги "Хочу верить…"

Автор книги: Игорь Голосовский

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)

– А я прямо из школы в мединститут…

– Между прочим, я сперва тоже хотел в мединститут, но, побывав в анатомическом театре, не смог себя заставить пойти туда снова… Вы сейчас, наверно, думаете, что я легкомысленный. Медицина – и вдруг журналистика!..

– Наверно, между этими двумя профессиями есть что-то общее, – задумчиво сказала Маша. – Вы ведь тоже должны уметь поставить диагноз, и от вашей ошибки иной раз зависит жизнь человека…

Такая мысль мне не приходила в голову. Умная девушка эта Маша. Я с уважением посмотрел на нее.

Мы были одни в холодном тамбуре, и под ногами громко и тревожно грохотали колеса. Поговорив еще, мы вернулись в купе. Здесь все уже спали. Под потолком мигала синяя лампочка.

– Спокойной ночи, – шепнул я, забравшись на верхнюю полку.

– Спокойной ночи, – ответила Маша.

6

Егор Тимофеевич Майборода работал, как выяснилось, не обходчиком, а составителем поездов на станции Сортировочная. Приехав сюда, он успел окончить какие-то курсы, выстроить себе небольшой домик на краю поселка и вызвать из Прибельска старуху жену. Здесь считали его человеком положительным, добросовестным, честным. О прежнем ему никто не напоминал. Недавно Егора Тимофеевича даже выбрали в профком. Все это рассказал нам начальник отдела кадров.

Мы нашли Майбороду на путях между двумя длинными товарными составами, которые медленно двигались навстречу друг другу, лязгая буферами. Он стоял с фонарем в руке и осматривал проезжающие мимо вагоны. Это был высокий, худой старик лет шестидесяти, с темным, мрачным лицом и ввалившимися щеками.

– Из газеты? – переспросил он, глядя почему-то на Машу. – А я при чем? Я ни при чем. Ступайте к начальнику станции.

Я принялся объяснять, что мы приехали именно к нему и дела станции нас не интересуют.

– Тогда милости просим после работы ко мне домой, – не дослушав, перебил он. – А сейчас, извините, некогда.

– Мы придем, – сказала Маша.

Не удостоив ее ответом, Майборода повернулся к нам спиной.

Поужинав в железнодорожной столовой, мы нашли на окраине города небольшой деревянный домик с веселой зеленой крышей и поднялись на крыльцо…

Дверь открыла седая, древняя старуха со слезящимися глазами. На вид ей было лет девяносто. Ее можно было принять за мать Егора Тимофеевича, а не за его супругу. Нелегкая, видно, была у нее жизнь.

– Проходите, гости дорогие, – ласково сказала она. – Егор Тимофеевич ждет вас.

Майборода, сгорбившись, сидел за столом, накрытым чистой скатертью. Он не встал нам навстречу, не предложил сесть. Скосил хмурые глаза и буркнул:

– Зачем пожаловали?

– Я хочу узнать, что стало с моей мамой, – сказала Маша. – Она была в оккупации в Прибельске, ее арестовали фашисты и посадили в тюрьму. А потом она заболела. Может быть, ее положили в больницу. Вы работали там тогда…

– А я пишу о подпольщиках, – объяснил я, поймав вопросительный взгляд Майбороды. – Меня тоже интересует судьба ее матери. Помогите нам, пожалуйста.

– В какое время поступила в больницу? – отрывисто спросил Егор Тимофеевич, глядя в стол.

– Двадцать шестого, двадцать седьмого сентября тысяча девятьсот сорок второго года, – сказал я.

– Как фамилия?

Никто из нас не решился ответить. Вот сейчас он скажет: «Нет, не помню». И мне и Маше бессознательно хотелось отдалить этот момент.

– Вы только, пожалуйста, не спешите, – умоляюще сказала Маша. – Вы подумайте. Мы лучше подождем… Хорошо?

– Мне спешить, а тем паче обдумывать нечего! – сухо заявил Майборода, покосившись на нее. – Смогу – отвечу. Говорите фамилию-то…

– Зайковская… Людмила Иннокентьевна Зайковская. Молодая женщина. Беленькая такая… Красивая… – сказал я.

Егор Тимофеевич нахмурился, встал. Подошел к окну. Мы ждали не дыша.

– Мать, говоришь, твоя? – обернулся он к Маше. В его голосе мне послышалось колебание. Боясь, что Маша все испортит, я ответил:

– Родная мать, Егор Тимофеевич, но вы не стесняйтесь, правду говорите. Ей все известно, что было и что Чудовский про Людмилу Иннокентьевну показывал на суде, в общем все… Теперь это уже не поправишь, но нам нужно знать все до конца.

– Двадцать шестого сентября привезли ее в больницу, – глухо сказал Майборода. – Это я хорошо запомнил, потому что доставил ее сам Бронке и велел мне глаз с нее не спускать. Он предупредил, что она очень большую услугу оказала господину Кернеру и Кернер, дескать, за нее всем врачам головы поснимает, если что с ней случится. «Ты будешь возле нее, – приказал мне Бронке. – Что попросит, принесешь. Да смотри, чтоб лекарства вовремя ей давали! С докторами я сам поговорю». Ушел он, а я заглянул в палату. Лежит на кровати женщина, видная собой, глаза закрыты. Коса расплелась, на пол свесилась. Увидела меня, попросила водички холодной. Подал я ей напиться. Через сколько-то времени врачи пришли, Ксения Васильевна Липатова и Юрий Гаврилович Скорняк, известный в нашей области хирург. Казнили их обоих весной тысяча девятьсот сорок третьего года за то, что они подпольщикам помогали. Я про них давно догадывался, но помалкивал. Не мое это было дело.

Маша застыла у стены. Лицо ее побледнело, глаза были полузакрыты. Посмотрев на нее, Майборода продолжал рассказывать, но уже не так подробно, явно стараясь поскорее закончить.

– Установили врачи болезнь, гнойный аппендицит. Два дня всего и пробыла Зайковская в палате. Утром сменил меня второй надзиратель, Мартынов, а еще через сутки пришел я и не застал уже ту женщину. Ночью худо ей сделалось. Мартынов, в коридоре стоял, видел, врачи забегали, на коляске повезли ее в операционную, а обратно уже доставили под простыней… Разбудили немецкого врача, тот акт о смерти подмахнул. На рассвете из морга свезли ее на кладбище. Может, оно для нее было и к лучшему. Отмучилась, сердечная…

Маша плакала. Она закрыла лицо руками, плечи ее вздрагивали. Я попросил у хозяйки стакан воды и подал Маше, но она не стала пить.

– Значит, Зайковская умерла в больнице от аппендицита двадцать восьмого сентября тысяча девятьсот сорок второго года? – спросил я. – Это совершенно точно?

– Чего уж точнее! – буркнул Майборода.

– Раньше вы кому-нибудь рассказывали об этом?

– Никто не спрашивал.

– А Чудовский?

– О прошлых делах у нас с ним разговору не было.

– Как думаете, могу я еще кого-нибудь спросить о последних днях Зайковской?

– Кого же? – Егор Тимофеевич покачал головой. – Скорняка и Липатову казнили, больницу немцы, когда отступали, сожгли…

– А Мартынов жив?

– Может, и жив, но где вы его будете искать? Я даже имени его не знаю, сам он был не из местных, сибиряк. Мартыновых-то я России, пожалуй, не менее, чем Ивановых. Вот разве Дусю вы найдете… Так вряд ли она что вам скажет… Санитаркой работала…

– Как ее фамилия?

– Не помню. Ей сейчас, должно быть, лет шестьдесят пять, если не померла. Вы ее сразу разыщете. Она как раз напротив больницы жила, в деревянном флигеле. И до войны она санитаркой была и после войны, наверно, тоже… Спросите, вам любой покажет. Только наверняка ничего она не знает…

Маша уже не плакала. Я подал ей шубку. Мы поблагодарили Егора Тимофеевича, оделись и распрощались. Круг замкнулся! Только дальнейшая жизнь Зайковской могла бы пролить свет на ее поведение в тюрьме. Я надеялся узнать о ее жизни… Но она умерла тогда же, в тысяча девятьсот сорок втором году. Мои поиски с этого момента становились бессмысленными.

Маша, видимо, тоже это поняла. Она шла, задумавшись, закутав лицо платком. Падал снег. Все было бело кругом… На станции она сказала мне печально, но твердо:

– Хватит, Алексей. Теперь я вижу, что отец был прав. Ничего нельзя доказать.

– Может, съездить еще в Прибельск? – неуверенно пробормотал я.

– Вы должны вернуться в Москву.

– Значит, примириться с поражением?

– Вы уже примирились с ним, – тихо сказала Маша. – Не подумайте, что я осуждаю. Вы сделали все, что могли…

– Положим, не все, – слабо возразил я. – Можно было еще кое с кем встретиться…

– С кем, например?

– Ну хоть с Зинаидой Петровной Стекловой, опекуншей вашей, – ответил я, не думая, но тут же эта мысль мне понравилась.

– Зачем? – пожала плечами Маша. – Она уж наверняка ничего не знает!

– А вы вообще-то виделись с Зинаидой Петровной после того, как отец увез вас? – оживившись, спросил я.

– Нет.

– Это уж совсем нехорошо, – укорил я Машу. – Она вам не чужая. И потом вы не правы. Быть не может, чтобы она ничего не знала. Просто вам не говорила. Вы еще малы были. Она два года жила в оккупации. Людмила Иннокентьевна, наверно, не раз к ней приходила… Да вы-то разве не помните?

– Помню, – вздохнула Маша. – Смутно помню маленькую, темную комнатку, узкую, как пенал. Дверь открывается, и вбегает мама. Она холодная, румяная, от нее пахнет духами. Я взлетаю под потолок, мне страшно и сладко… Кажется, потом мы шли по улице… Это было зимой… – Она умолкла, растерянно и виновато улыбаясь.

– И все? – спросил я. – Маловато. Зинаида Петровна знает побольше.

– Вы хотите поехать к ней? Все равно это ничего не даст. – Маша безнадежно покачала головой. – Наивно думать, что мама ей рассказывала о подпольной работе.

– Не будем гадать на кофейной гуще, – ответил я. Апатию мою как рукой сняло.

Маленький полутемный зал станции постепенно заполнялся народом. Мы зашли в буфет и выпили по стакану чуть теплого, несладкого кофе. В десять часов вечера подлетел поезд, постоял полминуты и умчался, увозя нас.

Мы снова стояли в тамбуре. Рассказывая Маше о своей первой командировке в таежный леспромхоз, я взял ее за руку. У нее были горячие, мягкие пальцы. Они дрогнули в моей ладони. Маша покраснела и отодвинулась, но не отняла руки. Прервав свой рассказ, я наклонился к ней и прошептал:

– Не отчаивайтесь, Маша! Я все сделаю для вас! И если на дне океана скрывается тот, кто знает правду о вашей маме, я найду его! Найду непременно!

Выглянула проводница, фыркнула и громко сказала:

– Шепчутся и шепчутся, конца этому нет. Как сядут в вагон, так начинают заниматься. Вагон не для этого приспособлен! Приедете на место – целуйтесь сколько угодно!

Я готов был провалиться сквозь пол. А Маша очень серьезно ответила:

– Что же нам делать, если мы молодожены? У нас медовый месяц.

Вернувшись в купе, мы долго еще переглядывались, вспоминая строгую проводницу.

В полдень приехали в Вознесенск и прямо с вокзала отправились к Стекловой.

– Вот здесь я жила, – сказала Маша, подведя меня к длинному, похожему на барак строению с низкими вросшими в землю окнами и криво нахлобученной крышей.

– Тетя Зина на дровяном складе работала приемщицей – видите высокий забор? Наверно, она и сейчас там. А может, сперва зайдем в дом?

Дверь была не заперта. Маша провела меня, держа за руку, по темному коридору и, заглянув в комнату, отшатнулась.

– Как будто не то! – неуверенно прошептала она, в волнении стиснув мои пальцы. В это время рядом зашлепали туфли, откуда-то упал луч бледного зимнего света, мы увидели неопрятную, одетую в длинный халат старуху. Седые космы лезли ей в лицо.

– Вам кого? – хрипло спросила она.

– Зинаиду Петровну Стеклову, – ответила Маша.

Старуха, подойдя ближе, бесцеремонно принялась ее разглядывать. Я ждал, чем это кончится.

– Подите сюда, – сказала старуха, закончив осмотр.

Мы переглянулись и последовали за ней. Через минуту мы очутились в маленькой каморке, половина которой была занята огромным сундуком. В углу теплилась лампадка.

– Вы Маша! – сказала старуха, сев на сундук и подперев сухой коричневой рукой подбородок. – Вы Маша, я вас сразу признала. Покойница часто вас поминала.

– Покойница? – ахнула Маша.

– Все ждала, когда вы ее навестите, – укоризненно продолжала бабка. – С постели не вставала, а ждала до самого последнего часа. Я и глаза ей закрыла.

– Когда? – прошептала Маша, опершись на косяк. – Когда она умерла?

– Да уж три года… Не то четыре… Нет, на пасху в акурат будет ровно три… Передать вам велела тетрадку. – Старуха, кряхтя, встала, подняла крышку сундука и, вынув тетрадь, завернутую в тряпицу, протянула Маше.

– Что это?

– Не знаю, детка, откуда же мне знать, не читала я. Вижу плохо. Как худо ей стало, потребовала она чернила .и неделю подряд все писала, писала… Я ей и обед варила, только не ела она ничего, пекло у нее внутри… «Забыла меня Маша, – говорит она мне. – Коли приедет когда-нибудь, отдай ей, пусть прочитает, а не приедет – значит, так судьба решила…» А ты, вишь, приехала. Почитай, милая, почитай. А молодой человек кто будет? Муж тебе?

– Муж, – ответил я.

Маша долго стояла перед домом, опустив голову. Слезы капали из ее глаз. Я отошел в сторону, чтобы не мешать ей. До станции мы не проронили ей слова. Через полчаса отправился поезд на Москву. В вагоне было пусто. Покусывая губы, Маша смотрела в окно. Я напомнил ей о тетрадке. Она развернула тряпицу, раскрыла тетрадь, но тут же протянула ее мие:

– Я не могу… Сейчас не могу…

Закрыв глаза, Маша как будто задремала.

Я стал читать.

Записки Зинаиды Петровны, написанные ею для Маши, лежат сейчас передо мной. Вот они:

«…Видно, не суждено нам с тобой свидеться, Машенька. Ждала, я, когда ты вырастешь, чтобы рассказать тебе то, что знать ты должна непременно, и время такое теперь пришло, но до тебя мне не добраться, а ты ко мне не едешь.

Руки ослабели, перо не держится, однако написать нужно все до конца: ведь, кроме как от меня, ни от кого ты больше про это не узнаешь.

Ты уже, верно, догадалась, что речь я поведу о матери твоей, Людмиле, женщине странной, на других ее похожей. Судьба у нее была запутанная и мне непонятная, а ты, может, вырастешь, разберешься. Но только не суди ее строго, время было страшное, кровавое, большие деревья под бурей падали, а мама твоя была слабой лозинкой.

До войны мы с ней ругались по-пустому, ты нас навсегда помирила. Из-за тебя я и в Прибельске осталась горе мыкать, привыкла к тебе, пока Людмила на своих курсах училась. Своих-то детей у меня не было.

Не знаю я, что важно, а что неважно для тебя, а потому опишу все подряд с того дня, когда немцы заняли город.

Людмила ночью, забрав чемоданчик, ушла и приказала, если станут ее спрашивать, отвечать, что эвакуировалась в тыл вместе со школой. Но никто ею не .интересовался, и до самой зимы тысяча девятьсот сорок первого года жили мы с тобой вдвоем. Мать тебя в ту пору не навещала. Кажется, даже не было ее в городе, но об этих месяцах Людмила мне ничего не рассказывала. Вообще она со мной разговаривала немного. Не доверяла, должно быть. Видела, что я ее не одобряю. Женщина должна сама свое дитя воспитывать, а не кидать на соседку, так я говорила тогда, думала, так и по сей день считаю.

В декабре заявилась она наконец. В нашем доме люди форточки пооткрывали, чтобы на нее посмотреть. В замшевой курточке на меху, в белых фетровых ботиках, выскочила она из машины и на крыльцо. За рулем офицер немецкий ее дожидался.

Принесла тебе гостинцев, сахару, печенья, объяснять ничего не стала, дала мне две тысячи марок и сказала, что жить будет в другом месте, а тебя не возьмет: здесь тебе спокойнее. Обещалась заходить раз в неделю, а исчезла на три месяца. От посторонних людей слышала я, что заимела Людмила при немцах большую власть. Генерал какой-то ей покровительствует, и работает она в городской управе, вертит там всеми, как хочет.

Горько мне было это слышать, я ее считала честной, а тут мне передали, что поселилась она в роскошной квартире, ездят туда немецкие офицеры и пьянствуют до утра.

Весной как-то зашла она ко мне ночью. Пропуск у нее имелся круглосуточный. Ты спала. Платье на ней было нарядное и пахло от нее вином. Наклонилась она над кроваткой и в голос зарыдала. Никогда я ее в таком горе не видела. Упала она на колени, руки заломила. Я воды ей подала, а она обняла меня, прижалась и зашептала: «Боже мой, когда же это кончится! Лучше бы мне на белый свет не родиться!» Видно, дошла Людмила Иннокентьевна до края, до самой последней точки.

Потом вытерла слезы, напудрилась и ушла. И снова потеряла я ее из виду на целых четыре месяца. Ты животом болела, измаялась я с тобой и ничего вокруг не замечала.

Денег тех, что твоя мать дала, хватило ненадолго. Занялась я промыслом: пирожки с капустой пекла и на базаре продавала. А муку доставала в обмен на спирт в немецкой военной пекарне.

В начале июля большие облавы по городу прошли. Жандармы врывались в дома, все вверх дном переворачивали. Слух прошел, что арестованы какие-то партизаны, не то подпольщики.

А шестнадцатого августа поздно вечером зафыркала под окном машина. Вылез из нее офицер и постучал в нашу дверь. А я уж сердцем почуяла недоброе.

«Фрау Стеклова? – спросил офицер. – Это есть ваша фамилия? В таком случае имею честь передать вам поручение фрейлейн Зайковской. В настоящее время она находится в тюрьме за совершенное ею преступление, но немецкие власти поступают очень гуманно с теми, кто раскаивается. Фрейлейн разрешено свидание со своей дочерью. Она просит вас одеть ее и привести в тюрьму».

«Господи, горе-то какое! – сказала я; язык у меня словно онемел, шевелю губами, а голоса не слышу. – Когда же идти мне туда?»

«Сейчас», – ответил офицер.

Кое-как одела я тебя, сонную, схватила на руки. Офицер был вежливый, поддержал меня за локоть, помог сойти с лестницы, сесть в машину. Промчались мы по городу, въехали через железные ворота во двор тюрьмы. Тут меня проводили в большую комнату с решетками и велели подождать. Ждала я долго, и ты у меня на руках уснула.

Вдруг вошла Людмила, такая, как всегда, только бледная, села рядом и говорит: «Совершила я ошибку, тетя Зина, связалась с подпольщиками, и чуть меня за это не расстреляли. Но вовремя опомнилась, больше не хочу быть дурой. Жить буду, как все, дочку растить, мужа нового подыскивать, прежнего-то с того света не вернешь. Вообще здесь я научилась правильно на все смотреть. Вы, тетя Зина, за меня не тревожьтесь, я скоро вернусь домой, и заживем мы с вами спокойно… Если вам нетрудно, дайте мне, пожалуйста, Машеньку подержать немного…»

Будить тебя она не стала, взяла на руки, прижала к груди и глаза закрыла. Потом отдала мне тебя и попрощалась: «Ну, вот и все, спасибо, тетя Зина, что просьбу мою выполнили». Встала, поцеловала меня и пошла к дверям, ни разу не обернулась. Вскоре за мной солдат явился, вывел меня во двор, а оттуда за ворота.

Больше я твою маму никогда не видела.

В январе тысяча девятьсот сорок третьего года знакомый солдат из пекарни сказал, что всех подпольщиков казнили. Ходила я в тюремную канцелярию, спрашивала, но ничего толком мне про Людмилу не сказали. Проплакала я о ней не одну ночь, но жить все равно надо было, осталась у меня на руках ты, шести лет от роду.

Зима прошла. Весной тысяча девятьсот сорок третьего года, когда немцы чемоданы стали укладывать, а наши город каждый день из пушек обстреливали, пришел ко мне какой-то полицейский и спросил, тут ли живет Стеклова со своей воспитанницей, дочкой Людмилы Зайковской Машей.

Что-то будто в грудь меня ударило. Поняла, что добра от него ждать нечего. Решили они, наверно, забрать тебя у меня. Еще зимой слыхала я, что немцы после того, как казнили подпольщиков, забрали их детей, у кого дети были, и малых и больших, и увезли куда-то, а может, злодейски убили. Теперь, значит, до нас дошла очередь…

Схитрила я и ответила тому полицейскому, что Стеклова месяц назад померла от дизентерии, а Машу, воспитанницу свою, схоронила еще раньше, в декабре тысяча девятьсот сорок второго года.

К счастью, ты и это время гуляла во дворе.

– Отчего же умерла девчонка? – спросил полицейский и стал записывать иа каком-то бланке мои слова.

– От скарлатины, – ответила я наугад.

Он заставил меня расписаться на листочке и ушел. Я так была перепугана, что в тот же час собрала вещи, схватила тебя в охапку, убежала к одной старой своей знакомой на другой конец города и дождалась там прихода наших войск. Хотела домой вернуться, пришла на свою улицу, а дома-то и не увидела. Сожгли его немцы, когда отступали. Соседей своих бывших я разыскала. Они рассказали, что полицейский еще раз приходил, снова про нас спрашивал, а я соседей-то всех успела предупредить, они ему подтвердили, что тебя и меня уже на свете нет.

Так спаслась я и тебя спасла от большой беды.

Жить мне было негде, и перебралась я в Вознесенск, где получила комнату в бараке. Тут мы и пробыли вместе еще два года, пока не приехал за тобой твой отец Дмитрий Алексеевич, воскресший с того света.

Ну вот, слава богу, добралась я до конца, теперь совесть моя спокойна. Написала, а сама и не знаю, хорошее ли дело сделала. Может, лучше тебе этого не читать?

Мысли мои путаются, не могу придумать, как лучше. Почтой посылать не стану, а пусть судьба рассудит; если приедешь спросить про меня, значит, прошлое в тебе живет и для тебя дорого, тогда прочтешь и узнаешь все про свою мать. Если не приедешь… Ну что ж, будь счастлива, а я свой долг выполнила. Прощай, моя девочка».

Закрыв последнюю страницу, я взглянул на Машу. Она дремала. Я положил тетрадь на столик и вышел в тамбур.