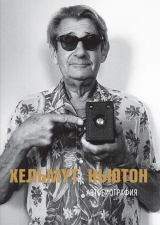

Текст книги "Автобиография"

Автор книги: Хельмут Ньютон

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Я сидел на крыше автобуса, пока мы проезжали по Курфюр-стендамм. Когда автобус миновал Фазаненштрассе, я увидел большой пожар и услышал крики там, где находилась синагога.

Отец, мать, брат, моя подруга Марион и Тайка в нашем саду на Фридрихсрюгерштрассе, 1937 г.

Я не имел представления о том, что происходит, но заметил отряды штурмовиков. Автобус ехал дальше по Курфюрстендамм, на правой стороне которой находился еврейский универсальный магазин «F. В. Griinfeld» – красивое здание, выстроенное из стекла и бетона в очень авангардном архитектурном стиле.

Магазин был совершенно разгромлен штурмовиками. По пути на лекцию я наблюдал все последствия «Хрустальной ночи».

Мать знала номер телефона тех курсов, которые я посещал, и позвонила туда после моего приезда. «Хельмут, не возвращайся домой. Твой отец уехал в командировку, а тебя ищут». Это был шифр, которым мы пользовались, чтобы сообщить, что человека забрали в концлагерь. Разумеется, после лекции мне все-таки пришлось вернуться домой. У меня в кармане осталась только мелочь для поездки на автобусе. Я не был готов отправиться в подполье без денег, поэтому вернулся на Фридрихсрюгерштрассе. Моя мать была совершенно расстроена и испугана. Я взял самые необходимые вещи, она дала мне немного денег, и я тайком ушел из дома.

Евреев арестовывали по всему Берлину и увозили на допросы. На следующее утро гестаповцы снова пришли к нам домой, надеясь обнаружить меня.

Я скрывался в течение двух недель. Днем было негде спрятаться, и лишь вечером я мог рассчитывать на укрытие. Приходилось быть крайне осторожным. Я старался не переходить улицу на красный свет, потому что любой полицейский мог остановить меня и спросить документы, которых у меня не было. Если еврея останавливали, когда он неправильно переходил улицу, его неизбежно отправляли в концлагерь. В дневное время я старался быть как можно более незаметным и не выделяться среди обычных прохожих.

Я часто ходил в кино, причем обязательно приходил к началу сеанса, когда показывали кинохронику; если человек пренебрегал официальной кинохроникой и приходил к началу фильма, на него могли донести. Все новости были полны гитлеровской пропаганды. Я сидел в зале с бешено стучащим сердцем и слушал, как Гитлер рвет и мечет, призывая расправиться с евреями. Я никогда не опаздывал.

В Австрии и Германии до сих пор живы доносчики еще с нацистских времен. Недавно мы с ассистентом, не сумевшим найти место для стоянки автомобиля рядом с берлинским рестораном, остановились прямо на мостовой. Было десять часов вечера. Из подворотни вышел какой-то старик и стал записывать номер машины. «Что вы делаете, черт возьми?» – осведомился я. «Я должен сообщить о нарушении», – ответил он. Тогда я обратился к нему на берлинском диалекте и сказал: «Отвали, старый пердун, или позвони в полицию!» Стоило посмотреть, как он изменился в лице.

Первые две или три ночи я спал на диване в квартире у кузена Беннета и его жены Эльзы. Поскольку Беннет был «кандидатом в члены СС», это было довольно безопасное место, но Беннет сильно рисковал, укрывая своего еврейского родственника, поэтому вскоре я ушел. На улице я встречался с другими ребятами, находившимися в таком же положении, и мы обменивались информацией о том, где можно переночевать. Помню, однажды я отправился в Зелендорф и ночевал в большом погребе на вилле, принадлежавшей члену нацистской партии, где было полно таких же бедолаг. Жаль, что я не помню его имени, поскольку этот человек укрывал в своем погребе полтора десятка евреев. Естественно, дом члена нацистской партии не подвергался обыскам.

Не могло быть и речи о визите к богатому дядюшке Эдуарду; он побоялся бы принять меня, хотя почему-то считал себя неуязвимым. Он забыл о своем еврейском происхождении и якшался с нацистами, полагая, что они всегда защитят его.

Спустя долгое время после нашего отъезда из Германии я узнал от матери, что бедный дядюшка Эдуард окончил свои дни в концлагере. Во время войны, когда в Берлине выдалась особенно суровая зима, кто-то сказал ему, что он должен взять лопату и убрать снег с парадного крыльца своей виллы. Дядя возразил, что он никогда не будет работать лопатой, но наймет человека, который сделает это. О его словах доложили смотрителю еврейского квартала, после чего беднягу отправили в концлагерь, где он пропал навеки.

Мы совершали обходы, и я поддерживал связь с мамой, а через две недели ситуация немного разрядилась. На практике это означало, что нацисты взяли всех евреев, которых они смогли арестовать. Причины ареста не имели ничего общего с политикой; на евреев просто устраивали облавы и отправляли их в Ора-ниенбург, концентрационный лагерь в окрестностях Берлина.

Моя мать снова начала действовать с энергией, которой никто от нее не ожидал. По каким-то таинственным каналам она узнала, что в штаб-квартире гестапо на Александерплатц есть некий почтовый ящик, куда можно опустить письмо с надеждой освободить родственника или получить разрешение на выезд из страны. Она написала письмо, мы отправились на Александер-платц и опустили его в нужный ящик. Спустя короткое время мы получили предписание явиться в штаб-квартиру гестапо.

Мы поднялись на пятый этаж. Везде стояла вооруженная охрана. Мы предъявили наши документы охраннику на этаже, и он приказал нам ждать у двери определенного кабинета. Вскоре оттуда прозвучало мое имя: «Хельмут Нойштадтер, еврей». Я вошел, а мама осталась ждать за дверью. В кабинете сидел гестаповец, но он был в штатском, а не в мундире.

Мне приказали встать перед столом. В углу находился другой стол с секретаршей за пишущей машинкой.

Как только дверь закрылась, гестаповец принялся во всю глотку орать на меня, называя меня еврейской свиньей и другими оскорбительными кличками, которые были в моде в то время. Затем он прервал свою тираду и дал секретарше какое-то поручение.

Когда она вышла, его тон совершенно изменился. Он заговорил тихо и очень быстро. Он вручил мне бумаги, необходимые для освобождения моего отца, и подробно рассказал, где и как я должен получить паспорт. Мне лишь две недели назад исполнилось восемнадцать лет, после чего в Германии можно было получить официальное удостоверение личности. Он подчеркнул, как важно для меня побыстрее получить паспорт и сразу же после этого уехать из страны.

Минуту спустя в комнату вернулась секретарша, и гестаповский офицер возобновил поток ругательств. «Убирайся отсюда, еврейский ублюдок! – пожелал он мне на прощание. – Вон отсюда, свинья! ВОН ОТСЮДА!» Я ушел так быстро, как только мог, но дело было сделано. Мы с мамой пошли в указанное место, и гам мне действительно выдали паспорт, действительный в течение одного года. На каждой странице стоял ярко-лиловый штемпель «J» («еврей»), но документ позволял мне покинуть Германию. Еще раз в жизни мне повезло: я наткнулся на двух порядочных немцев.

Когда я получил паспорт, мама купила мне железнодорожный билет до Триеста и билет второго класса на пароход «Граф Рос-со» до порта Тяньцзинь в Китае. Для этого она воспользовалась деньгами от продажи «Фиата», спрятанными в стопке белья. Мой отъезд был назначен на 5 декабря – меньше чем через месяц после «Хрустальной ночи». Нацисты охотились за иностранной валютой, и меры таможенного контроля были очень строгими. Мне разрешалось вывезти не больше пяти долларов в пересчете на американские деньги, но я мог взять с собой любую одежду и вещи по своему усмотрению. Хотя евреев понуждали к выезду из страны, им приходилось еще и приплачивать за это. Каждый еврей, покидавший Германию, должен был заплатить выездной налог. Упаковав сумки и чемоданы, я составил полный список их содержимого: каждый костюм, каждая рубашка, каждая пара носков. Я взял с собой столько, сколько мог. У меня была пара фотокамер, включая «Роллейкорд» и «Кодак», и я надеялся с их помощью зарабатывать себе на хлеб с маслом в следующие несколько лет.

Чиновники составили список и опечатали мой багаж. Потом они произвели оценку моих вещей по установленной процедуре. Эту сумму полагалось уплатить полностью нацистскому правительству, и здесь снова помогли деньги, вырученные от продажи «Фиата».

Третьего декабря, за два дня до моего отъезда, домой вернулся мой отец – или, по крайней мере, тот человек, который был моим отцом. Я был потрясен, когда увидел его. Он сильно исхудал и как будто стал меньше ростом. Ему не нанесли никаких телесных повреждений, но причинили непоправимый вред во всех остальных смыслах.

Если днем и ночью ходить раздетым при температуре ниже нуля, на теле не остается следов физических травм. Отец так и не рассказал мне, что с ним произошло. Сразу же после его возвращения мама забронировала два места на корабле, отплывавшем в Южную Америку. Не могло быть и речи о том, что они смогут уехать со мной в Китай. У них не оставалось времени на распродажу оставшегося домашнего имущества, да и в любом случае мой отец едва мог путешествовать в таком состоянии.

Я дорожил этими последними днями, которые мы провели вместе, но мне было больно смотреть на отца. Утром 5 декабря 1938 года я приготовился к отъезду. Все мои пожитки были сложены у входной двери. Мы с отцом немного поговорили перед тем, как я вышел из дома. Он выглядел глубоким стариком.

На том перроне, с которого я уехал из Берлина 5 декабря 1938 года, висит рекламный плакат моей ретроспективной выставки в Национальной галерее в Берлине (октябрь 2000 года)

Отец сказал, что очень беспокоится за меня. Когда он обращался ко мне, то всегда называл меня «мой дорогой мальчик». Он очень любил меня, но не питал иллюзий по поводу того, что его сын Хельмут будет серьезным человеком. Таких, как я, в Германии раньше называли «Windhund» – борзой собачонкой. Отец прекрасно знал, что мне хочется только заниматься любовью с девушками, фотографировать и весело проводить время. Мне только что исполнилось восемнадцать, и такое поведение было естественным для человека моего возраста.

После прощания с домом родители отвезли меня на вокзал «Зоо» и проследили за тем, чтобы мой багаж погрузили в вагон. В поезде было полно евреев, уезжавших в Триест по той же причине, что и я. Устроившись в своем купе, я махал им что было сил, когда поезд тронулся от перрона.

Больше я никогда не видел своего отца.

ГЛАВА 3 . СИНГАПУР, 1938—1940

Берлин восхищал меня с того времени, как я себя помню. В детстве я очень любил этот город. Когда я отправился в эмиграцию и начал свою одиссею по Дальнему Востоку, меня мучила ностальгия по Берлину. Мне было наплевать на Германию и ее судьбу, но я сильно тосковал по дому в первые месяцы своей жизни в Сингапуре – по берлинской атмосфере, по каждому любимому тайному уголку, который я знал.

Помню, как я сидел в порту. У меня не было работы, так что приходилось жить на жалкие гроши. Я смотрел на корабли, приплывающие из Европы и уплывающие туда, и плакал от отчаяния, потому что мне хотелось вернуться в Берлин, несмотря на нацистов и полную бессмысленность такого шага.

В последние ночи, проведенные дома в Берлине, я лежал без сна и думал о том, как мне придется выживать в Шанхае. Где я буду жить? Окончу ли я свои дни в сточной канаве или умру от голода? Мне было страшно, как никогда раньше.

Хотя Китай поразил меня своей экзотичностью и разнообразием, я попал гуда вовсе не потому, что хотел этого. Я отправился в Китай потому, что у меня просто не было иного выбора.

В конце 1938 года американские и английские квоты на иммиграцию были исчерпаны. Эти страны больше не принимали евреев из Германии, если только у человека не было от 250 до 500 фунтов на подкуп чиновников, а у кого могло остаться столько денег? Единственной до сих пор открытой страной, где не существовало квот на иммиграцию, оставался Китай, поэтому большинство людей уезжало в Шанхай. Вопрос был лишь в том, как попасть туда.

Я вовсе не был уверен, что мне хочется попасть в Шанхай. В Берлине нам всем приходилось слышать истории о тамошних ужасах. Среди ходивших слухов не было ни одного хорошего. Говорили, что в Шанхае нет работы, а у многих людей нет даже крыши над головой. Мы знали, что там недавно шла война между японцами и китайцами. В общем, Шанхай не выглядел привлекательным местом для молодого человека, который собирался зарабатывать на жизнь фотокамерой.

О Шанхае я знал только то, что там когда-то жила моя тетя Ольга, испытывавшая иррациональный страх перед погребением заживо. Она боялась, что когда-нибудь проснется и окажется в гробу, на глубине шести футов под землей. Каждый вечер перед сном она оставляла на туалетном столике записку, гласившую: «Я не умерла, а только впала в кому».

Тетушка Ольга происходила с материнской стороны семьи. Она была умелой наездницей и восхищалась моей матерью за ее предприимчивость.

Она вышла замуж в Шанхае и овдовела. После смерти мужа она вернулась в Берлин, где рассказывала нам поразительные истории о своей жизни в Китае. Она была немного странной, но очень забавной женщиной.

Когда моя мать покупала билет на пароход в «Ллойд Триести-но Стимшип Компани», она поинтересовалась, поплывет ли «Граф Россо» дальше из Шанхая. Выяснилось, что за те же деньги она могла приобрести билет до Тяньцзиня, расположенного дальше на севере, неподалеку от Пекина. Практичная мама рассудила, что при покупке билета до Тяньцзиня она оставляет мне свободу выбора. Если мне не понравится Шанхай, я смогу вернуться на борт и плыть дальше.

Разумеется, я не представлял, с какой стати Тяньцзинь должен быть лучше Шанхая. Жуткие слухи о Шанхае были у всех на устах, но никто ничего не знал о Тяньцзине. Он был белым пятном, воплощением неведомого, и мысль об этом терзала меня.

Я был испуган, но, с другой стороны, испытывал странный душевный подъем. Несмотря на тревогу за отца, в целом я не слишком сожалел об отъезде. Я пытался выбраться из Германии, начиная с шестнадцати лет. Теперь это произошло. Когда я стал думать о том, каким приключением это может оказаться, то выбросил мысли о Китае из головы. Мне нравилось путешествовать. Еще больше мне нравилась возможность путешествовать вдали от дома, не прислушиваясь к чьим-либо указаниям.

Ночью поезд доехал до итальянской границы. На улице стоял жестокий мороз. По вагонам прошли немецкие пограничники, одетые в форму гестапо или СС. Они прекрасно знали, что в поезде полно евреев, бегущих из страны, и тщательно проверяли документы. Некоторых полусонных пассажиров вытаскивали из поезда посреди ночи. Для меня это было первое настоящее путешествие, если не считать кратких поездок к брату в Данию. Я никогда не расставался надолго со своими родителями и вел очень комфортную и беззаботную жизнь, поэтому, несмотря на дух приключения, мне было очень страшно. Я знал, что если меня снимут с поезда и отправят в концентрационный лагерь, мне настанет конец.

Как бы то ни было, мой «иудейский» паспорт был в порядке, и к утру поезд прибыл в Триест. Железнодорожное депо находилось довольно близко от причала, где стоял на якоре «Граф Рос-со». Это оказался не грузовой пароход, а красивый пассажирский лайнер. Я проследил за тем, как мой багаж погрузили на корабль, и в большом волнении поднялся на борт. Я забыл все свои тревоги, все кошмарные недели до отъезда, когда я просыпался в холодном поту посреди ночи и гадал, что со мной случится в ближайшем будущем.

Я отправился искать свою каюту второго класса и был разочарован, когда обнаружил, что мне придется делить жилье с тремя другими мужчинами, каждый из которых был гораздо старше меня. Это было досадно, потому что я успел привыкнуть к личному уединению.

Вечером того же дня «Граф Россо» вышел из Триеста. Когда он миновал Бриндизи, последний европейский порт, я стоял на корме корабля и со всей страстью восемнадцатилетнего юнца обещал себе «больше никогда не возвращаться в Европу».

Пролив немного положенных слез, я перешел к более приятным вещам. Никогда еще я не чувствовал себя таким свободным и раскрепощенным. Я мог гулять с женщинами и вообще делать все, что захочу. У меня имелся широкий выбор приличной одежды, купленной в Берлине. Перед отъездом отец дал мне очень хороший совет. «Послушай, мой мальчик, – сказал он. – Даже если у тебя нет ни гроша в кармане, когда ты выходишь из лачуги, в которой живешь, ты должен выглядеть на миллион долларов».

Несколько раз я пытался проникнуть за охраняемую дверь в салон первого класса. У меня были так называемые «корабельные деньги» – дорожные чеки, которыми можно было пользоваться только на корабле. Мама воспользовалась частью средств от продажи «Фиата» на приобретение целой кучи этих бумажек, но не осмелилась дать мне больше наличных денег, чем было позволено вывезти по закону. Носить с собой больше твердой валюты, чем разрешалось, означало рисковать арестом в качестве «Devisen Schmuggler», что считалось тяжким преступлением. Это гарантировало отправку в концлагерь. Тем не менее у некоторых пассажиров, снятых гестаповцами с поезда на границе с Италией, были обнаружены тайники с припрятанными деньгами.

Я познакомился со многими людьми на этом корабле, полном еврейских беженцев. Никому не хотелось думать о неопределенном будущем. Все старались как-то веселиться, все пили и ухаживали за женщинами. На борту царила странная атмосфера танцев на пороховой бочке; все знали, что как только мы сойдем на берег, праздник закончится.

По прибытии на место у меня осталась сумма в дойчмарках, эквивалентная пяти долларам. Но на борту я имел достаточно денег, чтобы развлекаться, покупать выпивку и гулять напропалую. Я был богачом!

Я ходил на танцы в салонах второго и первого класса и флиртовал с уроженкой Вены, путешествовавшей вместе со своим мужем. Она часто приходила ко мне в каюту во второй половине дня, когда там никого больше не было. Однажды я спросил ее: «Как тебе это удается?» Она ответила: «О, я просто говорю своему мужу, что собираюсь сделать прическу у парикмахера».

Мы бесились в постели, как безумные. Однажды днем мы лежали в моей каюте и вовсю занимались делом, когда раздался громкий стук в дверь. Это был ее муж, который вопил: «Я знаю, что ты здесь! Немедленно выходи!» На какое-то мгновение мне показалось, что мое сердце остановилось. Поразительно, но его жена не обратила внимания на крики. Когда я понял, что он не может выломать дверь, то тоже успокоился и с новыми силами продолжил свои восторги. Впоследствии эта сцена повторилась еще несколько раз. После первого раза я стал игнорировать мужа и просто обрабатывал его жену.

Я занимался сексом весь путь по Средиземному морю и через Суэцкий канал. Меня не очень интересовали молоденькие девушки моего возраста. Я искал более зрелых, замужних женщин от тридцати лет. Они обладали блеском, сексапильностью и опытом, к которому я стремился. Сам я выступал в роли персонажа из «Пылающей тайны» Стефана Цвейга.

Суэц был нашим первым портом захода. Он показался мне экзотичным местом, но не таким, где хотелось бы остаться. Следующая стоянка была в Джибути – ужасной дыре, но там на борт поднялся Ага-Хан и его прекрасная молодая жена Бегум Ага-Хан, которая работала танцовщицей во Франции до того, как познакомилась со своим будущим мужем.

Несколько лет назад ее посадили рядом со мной на званом обеде в доме Лин Уайатт, и я сказал ей: «Знаете, мы с вами плыли на одном корабле; вы поднялись на борт со своим мужем в Джибути. Это было в 1938 году. Вы были необыкновенно прекрасны». Она только смерила меня холодным взглядом. Ей явно не хотелось слышать о столь давней встрече, не понравилось напоминание о том, что она моя ровесница или даже старше.

В любом из этих портов мы могли бы узнать последние новости из Германии, но никто этого не делал. Никто не хотел думать о жизни в реальном мире, за пределами корабля. Я осознал позже, что это был последний подарок от матери для меня. Купив билет до самого дальнего порта, она приобрела для меня столько мирной и безмятежной жизни, сколько могла. Если бы пассажиры могли вечно оставаться на борту, думаю, большинство предпочло бы сделать это, а не сходить на берег.

Одним из немногих мужчин, с которыми я познакомился на корабле, был Макс Нопф, вежливый пруссак с квадратной челюстью. По профессии он был переплетчиком и как будто чувствовал себя обязанным присматривать за мной. Герр Нопф сообщил мне, что по кораблю прошел слух, будто некоторые пассажиры смогут остаться в Сингапуре. Говорили, что нас будет опрашивать комиссия, которая ищет людей, обладающих определенными навыками, востребованными в этом городе.

Если человеку повезет и он будет выбран комиссией, это будет духовным и физическим спасением для него. Я понял это, поскольку вскоре все на борту говорили об одном: будем молиться, чтобы нас выбрали, и мы смогли бы жить в Сингапуре.

В канун Рождества 1938 года «Граф Россо» вошел в сингапурскую гавань для двенадцатичасовой стоянки. Стояла невообразимая жара, а влажность поднялась до 99 процентов; создавалось впечатление, будто кто-то набросил вам на лицо горячее влажное полотенце. Ветра не было, и все истекали потом. На самом деле такая погода характерна для Сингапура почти круглый год. Есть сезон дождей, но температура остается неизменной, а в дождливую погоду влажность еще увеличивается.

Слухи подтвердились: на борт поднялись представители Комиссии по общественному благополучию. Герр Нопф настоял на том, чтобы я представил свое удостоверение фотографа. Комиссия расположилась в столовой в салоне первого класса и начала принимать пассажиров, которые хотели остаться – то есть практически всех. На собеседовании мне задавали вопросы о моем возрасте, профессии и опыте работы. Одним из членов комиссии была маленькая элегантная женщина с полупрозрачной белой кожей и темно-красным маникюром. Когда она посмотрела на меня, изучая мое резюме, в ее глазах как будто вспыхнул огонек интереса.

Меня отделили от остальных в качестве возможного кандидата, а потом вызвали на второе собеседование. Тот факт, что я был молод, говорил по-английски и имел при себе фотокамеры, говорил в мою пользу. Наконец комиссия объявила свое решение. Я оказался в числе избранных. Член комиссии сообщил мне, что может устроить меня на работу фотографом в «Стрэйтс тайме», самую важную газету в Сингапуре. Герр Нопф тоже был избран и смог остаться в городе.

Это была огромная удача. Сингапур являлся британской колонией, маленьким кусочком Англии на оконечности Малайского полуострова. Здесь царили порядок и чистота. Можно было пить воду прямо из водопроводного крана. Разрешение остаться здесь подводило черту под неопределенностями и возможными ужасами Шанхая. Это было почти то же самое, что оказаться в самой Англии. Нам выпал счастливый билет.

Я бегом вернулся в свою каюту, быстро упаковал свой чемодан, запер все саквояжи и отправил их на берег. Стоял канун Рождества 1988 года, и разрешение остаться в Сингапуре было лучшим рождественским подарком, который я когда-либо получал.

Здравый смысл подсказывал мне, что наличие или отсутствие эквивалента пяти американских долларов в дойчмарках не имеет никакого значения. Кто-то на корабле рассказал мне, что у китаянок киска совсем другая, поэтому я решил, что самое время выяснить, так ли это на самом деле. Пришла пора избавиться от этих пяти долларов. Я отправился прямо в бордель и быстро выяснил, что меня неправильно информировали.

Комиссия по общественному благополучию поместила меня в захудалый пансион в бедной части города и оплатила мое питание и проживание. Моя комната была крошечной деревянной кельей над апартаментами и гаражами китайских слуг, которые тоже, вероятно, обходились не дороже пяти долларов в месяц. Этим дешевым пансионом управляли супруги из Австралии – первые австралийцы, с которыми я познакомился. Они пили круглые сутки, переругивались и колотили друг друга.

Простыни меняли, когда они становились грязно-серого цвета. Над кроватью висел замусоленный москитный полог, но я не выбросил его, несмотря на его ветхость, потому что окно не закрывалось. Бамбук пророс в комнату и обратно, так что оно постоянно было распахнуто. По стропилам наверху бегали крысы, а под кроватью жил волосатый паук-птицеед размером с мою ладонь. Под потолком перекрещивалась проволока, чтобы отпугивать многочисленных летучих собак и крупных летучих мышей, залетавших ко мне в окно. По вечерам я читал книгу «Дракула». Она наводила на меня ужас, и это было потрясающе.

Во время китайско-японской войны в Сингапуре еще жили японцы. Китайцы отрезали уши своим соотечественникам, торговавшим с японцами, и однажды ночью я услышал душераздирающие крики из китайской квартиры внизу. «Патриот», живший под моим окном, отрезал уши мальчишке на посылках, которого уличили в таком преступлении.

Я обратился за работой в газету и получил назначение в отдел светской хроники. Меня посылали на чаепития в Дом правительства. Все дамы носили платья для полуофициальных приемов и красивые шляпки, защищавшие их от жаркого солнца. Мужчины носили белые хлопчатобумажные костюмы. Нужно было иметь по меньшей мере десяток таких костюмов, поскольку в жару потеешь так сильно, что иногда приходится дважды переодеваться в течение рабочего дня. Кое-где встречались электрические вентиляторы, но кондиционеров воздуха еще не существовало, и в большинстве офисов застоявшийся воздух разгоняли местные мальчишки, вооруженные опахалами.

Я в своем европейском двубортном костюме с галстуком (у меня не было денег на покупку другой одежды) истекал потом, попадавшим на объектив моего «Роллейкорда», стараясь определить экспозицию и правильно установить камеру. Дамы искоса поглядывали на меня и хихикали, а я краснел и отдувался. Однажды вечеринка закончилась раньше, чем я успел подготовиться к съемке. Я вернулся с маленькой катушкой пленки и сам проявил ее в темной комнате в редакции «Стрэйтс тайме».

Невероятно, но на пленке не оказалось никаких фотографий! Совсем ничего! Эта ситуация повторялась снова и снова. Мне ни разу не удалось снять кадры, которые редакция могла бы использовать в своих статьях, а часто пленка вообще оказывалась пустой. Я проработал две недели, прежде чем меня уволили без выходного пособия. Вернее сказать, я просто оказался на улице без гроша в кармане.

Пансион с его австралийскими хозяевами, китайцами, крысами, насекомыми и летучими мышами был похож на уголок сумасшедшего дома, поэтому я постарался как можно скорее убраться оттуда. У меня не было денег на кино, так что я ходил в библиотеку, где читал Сомерсета Моэма, который довольно долго прожил в Сингапуре. Мне всегда нравилось читать о разных местах. Если же в книге речь шла о том месте, где я жил, то не имело значения, интересная она или нет.

Я также посетил Макса Нопфа в его мастерской. У него дела шли несколько лучше, чем у меня; к нему уже начали приходить клиенты. Поскольку мне было больше нечем заняться, я часами наблюдал за его работой. У него были очень большие ладони, и он пользовался большим пальцем для формовки книжных корешков. От него всегда пахло клеем, и он был очень добр ко мне.

Мы с Максом часто выходили в город, чтобы подкрепиться. У нас не было денег на европейские рестораны или даже на китайские рестораны, обычно посещаемые европейцами. Мы ходили в настоящие китайские забегаловки, где кроме нас нельзя было встретить ни одного европейца. Сначала я пришел в ужас от китайских застольных манер. Они жадно пихали еду в рот и при этом громко чавкали. Но повсюду, куда бы мы ни ходили, китайцы вели себя одинаково, поэтому в конце концов мы с Максом стали чавкать, как они. Еда была превосходной. Можно было наесться до отвала не более чем за десять центов. Так или иначе, Макс иногда платил за меня, потому что у меня вообще не было денег. Мы много смеялись и беседовали о добрых старых временах в Германии и особенно в Берлине.

Герр Нопф мне очень нравился; в сущности, он был моим единственным другом. Я чувствовал себя очень одиноким и сильно тосковал по дому. Довольно часто я приходил в оживленный сингапурский порт и наблюдал за бурной деятельностью в гавани. Одним из наиболее интересных событий было ежегодное прибытие небольшого конвоя из Англии, с которым приезжали одинокие белые женщины, ищущие мужей. В Сингапуре жило гораздо больше европейских мужчин, чем женщин. Если английская девушка не могла найти себе мужа в Сингапуре, она вообще могла проститься с этой надеждой. Этот конвой называли «рыболовным флотом».

На пристани находились склады товаров, где жили кули, или портовые грузчики. Они разгружали прибывающие корабли, образуя живую цепочку и передавая тюки или ящики из рук в руки. Это был тяжелый физический труд. Они спали в складах – огромных бетонных строениях на пристани, с крышей, но без окон, – прижатые друг к другу, как сардины в банке, в невероятной жаре. Готовили и ели тоже там, но ни душевых, ни туалетов не было и в помине. Я был потрясен обращением колониальных властей с китайцами и малайцами.

Несмотря на храброе обещание никогда не возвращаться в Европу, которое я дал на палубе «Графа Россо», когда мы миновали Бриндизи, мне хотелось домой. С учетом того, что японцы творили в Китае, я понимал, что мне будет гораздо лучше в Сингапуре, чем в Шанхае или Тяньцзине, но я определенно не был «дома». Когда я вспоминал, что того «дома», который я знал раньше, более не существует, мне становилось еще хуже.

Разумеется, я не сообщал об этом своим родителям. Я писал им письма, но не хотел их беспокоить. У них было достаточно своих проблем. Они отправились из Германии в Южную Америку в начале 1939 года, но им пришлось бросить почти все свое имущество. Я не мог заставить себя написать им, что у меня нет вообще никаких денег.

После одного дня, проведенного за наблюдением сингапурской гавани, я вернулся в пансион и обнаружил послание для меня. Отправительницей была мадам Жозетта Фабьен – та женщина, входившая в состав Комиссии по общественному благополучию на борту «Графа Россо». Она приглашала меня на ланч.

Жозетта Фабьен была тридцатичетырехлетней миниатюрной женщиной с длинными ногтями, выкрашенными в ярко-красный цвет, светлыми волосами, острым носом, широким чувственным ртом, голубыми глазами и белой полупрозрачной кожей. Она носила облегающие платья, которые всегда были очень легкими из-за жары, и никогда не носила чулок.

Она вела успешный бизнес, печатая и продавая театральные программки и меню для отелей и ресторанов. Ее офис находился в гостинице «Раффлз». После первого ланча вдвоем она несколько раз брала меня на загородные пикники. Мне льстило, что я появляюсь в обществе с такой элегантной, изысканной женщиной, свободно говорившей по-английски, по-французски и по-малайски.