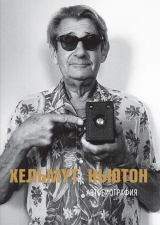

Текст книги "Автобиография"

Автор книги: Хельмут Ньютон

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

В конце концов он достиг своей цели, и отец выставил его из компании, поскольку от него было больше вреда, чем пользы. Когда Ханс находился в хорошем расположении духа и был дружелюбно настроен ко мне, он иногда брал меня на прогулки. Однажды, когда мне было семь лет, мы шли по Тауэнтцинштрассе к знаменитому универмагу «KaDeWe». На углу улицы стояла какая-то женщина. Ханс указал на нее и обратился ко мне: «Смотри хорошенько, Хельмут. Это знаменитая Рыжая Эрна». Женщина была проституткой, хорошо известной в этом районе Берлина, а Рыжей Эрной ее назвали потому, что она красила волосы в огненно-рыжий цвет, надевала красные сапоги для верховой езды и носила хлыст. Так произошло мое знакомство с порочной стороной берлинской уличной жизни.

В отцовской Herrenzimmer стоял книжный шкаф с косоугольными стеклянными дверцами и зеленой шелковой шторкой на тонких латунных стержнях. Одна половина шкафа была открыта, другая заперта. В открытой части стояли красивые подарочные издания от дяди Морица. Научившись читать, я прельстился запретными книгами, хранившимися в другой половине шкафа.

С матерью и отцом на курорте, 1933 г.

Я нашел место, где прятали ключ, и вскоре стал таскать в постель книги по вечерам. Вместо того чтобы рассматривать картинку джинна в бутылке и пугать себя до полусмерти, я начал читать книги, похищенные из отцовской библиотеки. У меня был маленький карманный фонарик, который испускал лишь слабый красноватый свет, когда садились батарейки. (Денег, которые мне выделяли, не хватало на покупку батареек; кроме того, это могло бы навлечь на меня подозрение.) Я продолжал читать, даже когда едва мог различать буквы. Я начал носить очки в очень раннем возрасте.

Родители, очевидно, считали, что я еще не дорос до подобной литературы. Но я читал эти книги с удовольствием, включая замечательную повесть «Фроляйн Эльза» Артура Шницлера и романы Стефана Цвейга. Многие сцены были двусмысленными, но не похабными. В немецком языке для таких случаев есть емкое слово schwiil – то есть они были чувственными, довольно откровенными и очень эротичными. Прямо ни о чем не говорилось, но мне было вполне понятно, о чем идет речь.

С самого раннего возраста лето было моим любимым временем года. Дело было не только в теплой погоде, ярмарках и прочих развлечениях. Я радовался окончанию школы, вызывавшей у меня отвращение. Я учился из рук вон плохо, но это меня не волновало. Как и мой брат Ханс, я с нетерпением ожидал летних каникул, когда можно будет уехать на курорт.

На Иннсбрукерштрассе был нищий, который играл на скрипке. Летом, когда обеспеченные семьи уезжали на морское побережье, он тоже собирался свои пожитки, и вскоре его можно было видеть играющим на скрипке на променаде набережной в Херин-гсдорфе – приморском курорте, куда обычно ездили отдыхать еврейские семьи. Альбек, расположенный лишь в нескольких километрах оттуда, был прибежищем первых нацистов и последователей организации «Стальной Шлем». Над Херингсдорфом реяли флаги Веймарской республики, а над Альбеком развевались знамена со старой кайзеровской символикой или со свастиками.

Для курортников существовало много мероприятий, таких, как детские конкурсы красоты и concours d'elegance под, названиями «Дама и ее автомобиль» или «Дама и ее собачка». Все участницы надевали свои самые красивые платья или пляжные пижамы. Мама наряжала меня, как куклу, и вела на детский конкурс красоты вместе с пекинесом по кличке Тайка. К ее большому разочарованию, я так и не завоевал ни одного приза, потому что каждый раз, когда меня вытаскивали на сцену и ставили перед судьями, я разражался бурными рыданиями.

Отец, брат и я в Херингсдорфе, 1933 г.

Летом мои родители неизменно проходили курс лечения. Они останавливались в дорогих гостиницах, главным образом в пределах Германии, куда люди приезжали на целебные источники. Женщины обычно флиртовали или заводили интрижки с привлекательными докторами, которые, как правило, были молодыми мужчинами. У взрослых имелась своя столовая с площадкой для танцев в центре, а дети и их няни ходили в другую столовую. Наемные партнеры и партнерши для танцев сидели за отдельными столами, в стороне от важных господ.

Однажды мы гостили в отеле где-то в предгорьях Гарца, где каждую пятницу после позднего обеда устраивали танцы. В саду горели фонари, а столовая превращалась в бальный зал. Дамы, включая мою мать, носили жемчуга и открытые вечерние платья. Думаю, мне тогда было не больше четырех лет, и я задохнулся от восторга, когда одна дама в вечернем платье подняла меня и посадила себе на плечи, придерживая за руки своей рукой. Помню, что испытал первую эрекцию.

Мой отец ездил поправлять здоровье в санаторий под названием «Белый олень» среди холмов под Дрезденом. Однажды мама решила, что было бы хорошо преподнести отцу небольшой сюрприз и навестить его. Мы выехали вечерним поездом из Берлина. Бедная мама, страдавшая желчекаменной болезнью, испытала ужасные приступы боли, вызванной тряской поезда, и долго стонала от боли. Я, будучи семилетним мальчуганом, не имел понятия, что делать, и трясся от страха всю поездку. Когда мы приехали на станцию, боль улеглась и мама вернулась в свое обычное «нервное» состояние. Мы взяли такси до санатория, проехали за ворота и сразу же увидели на большой лужайке перед главным зданием отца и другого берлинского бизнесмена средних лет, одетых в просторные черные шорты и белые трикотажные рубашки. Они перебрасывались большим так называемым «меди-цинболом» с тремя хорошенькими блондинками, которые оказались инструкторами по физической подготовке. Остальной персонал санатория составляли примерно такие же «сотрудницы».

Разумеется, мама тут же заставила отца собраться, и вскоре мы все уже ехали в Берлин обратным поездом.

Когда моему брату было пятнадцать или шестнадцать лет, он безумно влюбился в жиголетку (наемную танцовщицу), постриженную под мальчика. Помню, как отец застал его в ванной с голой жиголеткой, когда Ханс подбривал ей шею. Отец устроил ужасную сцену по этому поводу. Это была очередная семейная драма, после которой мой брат, преисполненный мстительных чувств, собрал целую кучу маленьких лягушат и рассовал их в горчичницы на обеденном столе. Некоторое время спустя, когда в гостинице подали чай, он опустошил несколько серебряных зава-рочниц в форме яйца и засунул сырую чайную заварку в ящик для писем. Ящик был забит открытками, которые постояльцы отправляли своим друзьям и знакомым. Потом Ханс взял меня с собой подсмотреть, как почтальон забирает слипшуюся массу писем и открыток.

Во время одного из визитов в санаторий я сам закатил сцену, внезапно появившись перед своей матерью, когда она пила чай в саду со своими друзьями. Мне кто-то предложил прокатиться на ассенизационной телеге и усадил впереди рядом с водителем на скамью, у которой не было спинки. Возница резко осадил лошадь, и я плюхнулся спиной в жидкое дерьмо. Мама пришла в бешенство, когда ее чудесная беседа за чашкой чая была испорчена смердящим ребенком, и меня сразу повели в ванную.

Когда семья возвращалась домой из отпуска, вся прислуга собиралась поприветствовать нас. Люди держали табличку с надписью «Добро пожаловать домой», либо купленную в лавке канцелярских принадлежностей, либо изготовленную вручную. Табличка непременно должна была находиться над головами слуг, иначе отец приходил в ярость. Это было обязательным событием, частью особого ритуала.

Я обожал воскресенья, когда отец поутру брал меня с собой на Грюнвальдштрассе, чтобы пропустить стаканчик-другой со своими друзьями. Эти аперитивы назывались Friischoppen («опохмелка»), но на самом деле были только предлогом для мужского общения. Мне нравилось слушать, что они говорили.

Думаю, эти воскресные утренние выходы в город со стороны отца были попыткой противостоять феминизирующему влиянию моей матери. По мере того как я становился старше, он начал сознавать, что внешность и поступки его дорогого сына не отличаются такой мужественностью, как ему бы хотелось. Когда мне было девять лет, он отправил меня в гимнастическую школу для «недоразвитых» еврейских детей на Харденбергштрассе. Школой руководили две сестры, старые девы. Я ненавидел их. Я ненавидел гимнастику. Я ненавидел запах пота от женских и мужских тел.

Все мы были примерно одного возраста и носили спортивные фуфайки с одинаковыми инициалами «T. G.». Это была монограмма владелиц гимнастической школы, но мама, увидев меня в этой форме, обычно говорила: «Вот идут Tiller Girls» (так называлась очень популярная группа танцовщиц в берлинских кабаре). Конечно, от этого я еще больше ненавидел спортивные занятия.

Меня заставляли ходить на занятия дважды в неделю. Мы ложились на спину и поднимали ноги над головой, выпрямив колени. Мои колени всегда оставались полусогнутыми отчасти потому, что они вообще были вывернуты внутрь. Помню, как преподавательница подходила, наклонялась ко мне и толкала мои ноги вверх, чтобы выпрямить колени. При этом я всегда нарочно пукал ей в лицо. Вскоре она оставила меня в покое – очевидно, такое испытание оказалось непосильным для нее. Поэтому я так и не стал мускулистым молодым человеком.

Отец понимал, что попытка сделать из меня мужчину потребует от него немалых сил. Я часто падал в обморок. Я боялся всего на свете. Меня одевали, как девочку. Я был плаксивым, избалованным хлюпиком. Вряд ли отец ощущал поддержку со стороны матери: она любила меня со стрижкой мальчика-пажа и в бархатных костюмчиках.

Когда мне исполнилось двенадцать, он сделал единственную вещь, которую смог придумать. Ничего не сказав матери, он отвел меня к брадобрею и сделал мне короткую стрижку. Увидев меня, мать разразилась слезами. «Боже мой! Где мой хорошенький маленький Хельмут?» – восклицала она в перерывах между рыданиями. Дни вельветовых костюмчиков и причесок-одуванчиков остались в прошлом. Я так и не поблагодарил отца за то, что он сделал, но это изменило мою жизнь.

ГЛАВА 2 . ГОДЫ УЧЕНИЧЕСТВА

Берлин всегда был музыкальным городом. В двадцатые годы и в начале тридцатых американские джазовые ансамбли регулярно выступали в клубах и кабаре, где они пользовались огромной популярностью. Мы сходили с ума по джазу. Я особенно любил Кэба Гэллоуэя, Джека Хилтона, Дюка Эллингтона и все знаменитые группы.

В подростковом возрасте у меня был переносной граммофон под названием «Электрола», хранившийся в небольшом чемоданчике. Он был обтянут черным ледерином, и я дорожил им больше всех остальных своих вещей. Я вырезал картинки из журналов и наклеивал их на ледерин.

В особом отделении под крышкой хранились пластинки на 78 оборотов в защитных конвертах из коричневой бумаги. В нижней части чемоданчика располагался динамик и проигрыватель. По обе стороны от проигрывателя имелись маленькие пазы для хранения стальных игл. Помню красивые оловянные коробочки, в которых продавались иголки, с изображением собаки и надписью «голос его хозяина» на крышке. Эти граммофонные иглы служили очень недолго. Я использовал их до тех пор, пока они не становились совершенно тупыми и царапали пластинки. Когда у меня заканчивались иголки и не было денег, чтобы купить новые, я даже пробовал проигрывать пластинки с помощью ногтя на большом пальце.

Я включал музыку на полную громкость в любое время дня и ночи. Иногда мама заходила ко мне в комнату и спрашивала, почему я не слушаю «Голубой Дунай».

Мне давали уроки игры на фортепиано, но в один прекрасный день учитель музыки решил пощупать мои короткие штанишки, после чего я с криком выбежал из комнаты и больше уже не вернулся туда. Мама была солидарна со мной; ее ужаснуло, что «милый маленький Хельмут» едва не стал гомосексуалистом.

Родители считали важным, чтобы я овладел всеми светскими манерами, включая бальные танцы. В каждой состоятельной еврейской семье из поколения в поколение существовал обычай устраивать детей в частную танцевальную школу. Мой брат прошел через это испытание, а с двенадцати лет настала моя очередь. Уроки проходили по субботам во второй половине дня.

Мы с друзьями начали прогуливать уроки и заглядывать в бары на Тауэнтцинштрассе, где танцевали горничные, а иногда и проститутки. Мы считали себя очень остроумными и предприимчивыми. Иногда мы закуривали сигареты, элегантно держали их между двумя пальцами, а потом приглашали девушек потанцевать. Конечно, мы делали это только для того, чтобы пообжи-маться втихую и испытать приятные ощущения.

Вот так я учился танцевать. Неудивительно, что я так и не стал хорошим танцором.

Для дополнительной танцевальной практики мама брала меня на танцы после пятичасового чая в саду на крыше гостиницы «Эдем», рядом с зоопарком. Мне очень нравилось сопровождать ее. Я до сих пор помню шатровую арку в стиле «арт-деко» на фасаде гостиницы. Она была изящной, шикарной и воплощала для меня все то, что я любил в Берлине. Мне нравилось мчаться в подземке или ехать на крыше автобуса и глядеть вниз на улицу. В то время Берлин был действительно замечательным городом для молодого человека.

Я всегда интересовался фотокамерой моего отца: большим раздвижным «Кодаком» модели «Etui». Камера была обтянута кожей и снабжена оптическим экспонометром. Нужно было смотреть в отверстие на голубой огонек, а затем, после сложных расчетов, определять нужную экспозицию для съемки. Фактически, человек должен был обладать хорошими математическими способностями, чтобы нажимать на затвор.

Камера давала большие негативы нестандартного размера. Отец сделал довольно много неплохих фотографий, включая большинство снимков, где я в детстве позировал со своей матерью.

Разумеется, мне никогда не разрешали пользоваться фотоаппаратом. Однако в 1932 году, вскоре после «взрослой» стрижки, я купил свою первую камеру на карманные деньги. Камера, приобретенная в магазине «ЕРА», была немецким аналогом «Вулворта» и называлась «Agfa Tengor Box». Я сразу же решил отснять первую катушку (восемь кадров 6x9 см) в берлинском метро. Когда я вышел из метро на станции Вицлебен, на пленке остался один не-отснятый кадр. Передо мной возвышалась берлинская радиовышка Funk Turm. Я навел камеру на нее, наклонив немного по диагонали, и нажал на затвор. Когда я забрал проявленную пленку из аптеки на углу, семь кадров вышли пустыми (те, что были сделаны в метро), а на восьмом красовалось немного смазанное изображение радиовышки. Я решил, что это замечательный снимок, и понял, что начинаю карьеру знаменитого фотографа. Оригинал этого снимка пропал во время скитаний моей молодости.

Мой отец ставил свой автомобиль «Essex Super Six» в большом гараже за углом нашего дома. Там было еще несколько мест, на одном из которых парковался роскошный американский «Cord» белого цвета с открытым верхом, принадлежавший прославленному фотографу Мункази. Тогда я уже заболел фотографией и прятался в углу гаража, ожидая, пока Мункази поставит свою машину, вытащит кучу фотокамер с заднего сиденья и исчезнет на улице. Я восхищался его снимками, регулярно публикуемыми в «Berliner Illustrirte», который нам доставляли по почте каждую неделю вместе с массой других журналов. Я воображал себя в роли известного репортера, разъезжающего по всему свету и небрежно помахивающего пресс-карточкой, открывающей вход в самые роскошные и престижные места. Шел 1933 год, и мне было 13 лет.

Я уже был ревностным читателем, но теперь с головой погрузился в книги и журналы по фотографии. Я обшаривал берлинские журнальные киоски в поисках материала.

Репродукция моей первой фотографии берлинской радиовышки

Я глотал фотожурналы, такие, как «Berliner Illustrirte» и давно излюбленный моим братом «Das Magazin». Словно губка, я впитывал все образы из этих журналов. Особенно сильное впечатление на меня произвела фотография Хайнца фон Перкхаммера, изображавшая красивых блондинок в автомобиле «БМВ». Это называлось жанровой фотографией.

Я буквально помешался на фотографии, а также на сексе – или, по крайней мере, на его возможности. Первым «французским» поцелуем я обменялся с дочерью консьержки на Иннсбру-керштрассе.

Мое представление об «удалом репортере», 1933 г.

Мы играли в жмурки на вечеринке (в Германии эта игра называлась «слепой коровой»), выключив весь свет и завесив окна плотными шторами. Стоило ей пошевелить языком у меня во рту, как я уже был готов ко всему на свете.

Тридцать первого октября 1933 года я отмечал свой тринадцатый день рождения. В большинстве еврейских семей над мальчиками этого возраста принято совершать обряд бар-мицвы, но ни я, ни Ханс не проходили церемонию посвящения. Мама говорила, что я не могу пройти бар-мицву, потому что это было бы несправедливо, ведь Ханс в свое время не прошел ее. Я был обрезан, а Ханс нет. Мы не были религиозной семьей. Отец брал меня в синагогу два или три раза в году, но мама вообще не ходила туда. Я тоже не интересовался религией, считая ее сплошной скукой.

Мы не соблюдали большинства еврейских обычаев. Мы не праздновали Хануку, зато праздновали Рождество, с настоящей елкой. Мы обменивались подарками в канун Рождества, который в Германии считается еще более важным, чем сам день Рождества. Это было чисто семейное мероприятие, не связанное со светскими выездами. Мы посещали родственников – не только многочисленную родню моего отца, но и членов маминой семьи.

У меня был двоюродный брат по матери, которого звали Бен-нет Виссман. Он выглядел как иудей в десятом поколении, хотя был лишь наполовину евреем, и работал в компании «Tobis Film». Когда я стал более серьезно заниматься фотографией, Беннет много помогал мне. Кажется, благодаря ему я впервые познакомился с работами Брассаи, который был великим мастером ночной фотографии. У меня внезапно возникло сильное желание снимать ночной Берлин, но беда была в том, что мне не разрешали поздно выходить из дома без сопровождения. В конце концов Беннет пришел мне на помощь и вызвался сопровождать меня в прогулках по вечерним улицам. Мы обошли весь Берлин. Я до сих пор помню, как прекрасно выглядел город в сумерках, когда зажигались газовые фонари, а машины проезжали мимо, сверкая фарами.

Я просто люблю сумерки. Моя жена Джун иногда заходит в мой рабочий кабинет и говорит: «Как ты можешь сидеть здесь без света? Уже почти стемнело». Я люблю сумерки из-за таинства огней, мало-помалу зажигающихся то тут, то там. Джун любит рассвет, а сумерки угнетают ее, я же сижу без света до тех пор, пока не могу ничего различить.

Кузен Беннет нравился мне еще и по другой причине. После наших экскурсий мы собирались за столом для церемонии под названием «Кофейная сплетница», когда я со своими родителями и Беннет со своей женой Эльзой пили кофе и ели пирожные. Эльза была профессиональной конькобежкой и выступала на ледовых представлениях. Она обладала внешностью «истинной арийки», и я не имел представления, каким образом ей удается ладить с еврейской частью семьи. Иногда она устраивала со мной вольные игры под столом, от которых я приходил в неистовое возбуждение.

С десяти лет я прекратил ходить в Volkschule (начальную школу) и поступил в реальное училище имени Генриха фон Трайгке на Принцрегентштрассе, которое пользовалось репутацией школы с сильным нацистским уклоном. Там учились только мальчики. Лицей для девочек находился за углом от дома на Иннсбру-керштрассе. Нам нравилось подглядывать через ограду, как они играют в ручной мяч, и наблюдать, как прыгают их груди под тонкой спортивной формой.

Тогда я еще ходил на уроки гимнастики два раза в неделю и регулярно пускал газы в лицо старым девам на занятиях. В конце концов отец признал, что гимнастика никогда не будет моим видом спорта, но не отказался от попыток сделать своего сына более сильным и мужественным. Когда мне стукнуло тринадцать, он определил меня в спортивный клуб «Halenseeschwimmbad» для уроков плавания.

Сначала меня приходилось заталкивать в бассейн, но постепенно я научился плавать и даже стал хорошим пловцом. Я вступил в клуб под названием BSC (Berliner Schwimm Club) и вскоре получил диплом «Мертвая голова» за то, что проплавал без остановки три часа подряд. У меня начала формироваться фигура пловца – худощавая, с обтекаемыми формами и хорошо развитым плечевым поясом. Мне нравилось, как я выгляжу, и нравилось находиться в воде. Я чувствовал себя там, как в своей стихии. Плавание постепенно стало моей страстью.

Но не только плавание привлекало меня. Разумеется, на занятия по плаванию ходили и девушки, чей вид доставлял мне огромное удовольствие. В отличие от культуристов и тяжелоатлетов, у пловцов нет выпирающих бугров мышц и сухожилий; их тела гладкие и элегантные, как у дельфинов. С тех пор я всегда любил фотографировать пловцов.

В те дни девушки носили закрытые черные купальники, но это не мешало им выглядеть соблазнительно. Костюмы были сделаны из тонкой шерсти, которая прилегала к телу и высыхала очень медленно. Поскольку костюмы оставались влажными в течение долгого времени – особенно на груди, где шерстяная ткань была толще, – соски девушек выпирали наружу. Такие купальные костюмы были предшественниками будущих конкурсов «влажных футболок».

Я вое еще оставался девственником, хотя мастурбировал как сумасшедший. Это было замечательное времяпрепровождение, доставлявшее мне огромное удовольствие. Мои родители знали, что происходит; жесткие пятна на простынях скрыть было невозможно.

В некоторых странах подросткам внушают, что от мастурбации начинают расти волосы на ладонях. В Германии того времени нам внушали, что от чрезмерного онанизма появляются темные круги под глазами. Поутру я смотрелся в зеркало, видел темно-фиолетовые круги под глазами и думал, что теперь весь мир будет знать, чем я занимаюсь. Сначала это сильно беспокоило меня, но потом я махнул рукой и перестал волноваться. Однако мама продолжала тревожиться. В конце концов она сказала, что хочет устроить мне встречу с доктором, и послала меня к семейному врачу, доктору Баллину.

Доктор Баллин оказался совсем не ханжой. Он усадил меня рядом с собой и прочел довольно удивительную лекцию. «Итак, мой мальчик, я уже говорил с твоими родителями, и они попросили меня побеседовать с тобой. Могу сказать, что тебе будет гораздо лучше делать «бум-бум» с девушкой, чем мастурбировать. Это и полезнее, и приятнее. Думаю, для тебя настало время завести себе подружку, чтобы делать с ней это». В его устах «бум-бум» звучало как нечто совершенно невинное, но я прекрасно понимал, о чем идет речь.

Круги под глазами по-прежнему много означают для меня в моей работе. Обычно, когда фотограф работает с моделями, те пользуются тональным гримом для маскировки кругов или мешков под глазами. Я всегда говорю гримеру (уже долгие годы), чтобы он не прятал «круги от мастурбации», а когда у модели их нет, я говорю: «Пожалуйста, добавьте темные круги, как от мастурбации, под глазами – так будет гораздо интереснее!» Сейчас гримеры уже привыкли к этому, так как я всегда тесно работаю с ними.

Летом я познакомился с газетными фотографами, жившими неподалеку от нашей квартиры на Иннсбрукерштрассе. Двое фотографов работали в квартире, где они устроили темную комнату. Они брали с собой подборки газетных текстов и делали серии снимков для будущих статей. Кроме того, они продавали свои фотографии и статьи в ряд немецких журналов. Когда я рассказал им, как сильно увлекаюсь фотографией, они предложили мне выполнять для них разную мелкую работу.

Для меня это была возможность, дарованная самим небом. Я готовил кофе, сортировал статьи и негативы, ходил за пленкой и реактивами. Родителям я ни слова не говорил об этом.

В 1934 году, когда мне исполнилось почти четырнадцать лет, мы переехали с Иннсбрукерштрассе на Фридрихсрюгерштрассе – красивую зеленую улицу в одном из шикарных районов Берлина. Я был очень рад, поскольку оттуда было лишь десять минут ходьбы до «Halenseeschwimmbad», где я занимался плаванием.

Квартира располагалась на двух этажах. Моя комната и кухня находились на первом этаже, а для подачи блюд в столовую на втором этаже пользовались кухонным лифтом. Я развлекался, катая на этом лифте бедную собачку Тайку, которая дрожала всем телом, когда дверцы открывались наверху.

Несчастной Тайке пришлось пережить и другие унижения.

Отец иногда брал меня в передвижной цирк «Кроне» или «Сара-сани», когда они приезжали в город. Мне нравились львы и укротители, хотя я боялся их, как огня. Однажды, вернувшись домой, я смастерил кнут из палки и куска веревки и принялся щелкать им перед носом у испуганной Тайки с криком: «Давай, Соня, прыгай!» Соней звали одну из львиц в цирке «Сарасани», и укротитель точно так же кричал, когда заставлял ее прыгать через кольца.

В моей комнате раньше находилось помещение для горничной, поэтому она была снабжена отдельным выходом. Родители уважали мое уединение и никогда не входили в эту комнату без уведомления. По сравнению с растительным существованием, которое я вел в детстве под надзором матери и няни, теперь мне была предоставлена гораздо большая независимость.

В 1934 году был опубликован проект Нюрнбергских законов о расовой чистоте. Несмотря на сложность формулировок, они, помимо других вещей, были предназначены для отделения евреев от «арийцев».

Я с моим пекинесом Тайкой, 1934 г.

Моя мать была настолько шокирована, что перевела меня из гимназии имени Генриха фон Трайгке в американскую школу в Берлине. Уже тогда в гимназии и в других немецких школах еврейских учеников отделяли от так называемых арийских воспитанников. В нашем классе не было каких-то особенных недоразумений между евреями и неевреями, хотя многие из моих одноклассников вступили в «гитлерюгенд».

Между нами не было враждебности; напротив, мы очень хорошо ладили друг с другом. Мы учились вместе уже четыре года.

Уличная вывеска на Иннсбрукерштрассе в Шонеберге с выдержкой из Нюрнбергских законов о чистоте расы, сфотографированная в 2002 году (фотография Яна де Витта)

Но после принятия новых законов учителя стали сажать еврейских детей на задние парты, так что налаженная с годами система взаимопомощи совершенно развалилась. Еврейские дети часто были умнее и прилежнее «арийцев», которые теперь не могли легко списывать у них.

Мой отец считал, что ситуация начинает заходить слишком далеко. Он все еще был уверен, что скоро все кончится, что Гитлер не задержится надолго на вершине власти. Он принадлежал к тем евреям, которые были более ревностными патриотичными немцами, чем сами немцы: «Железный крест» первой степени, служба в немецкой армии во время войны 1914 – 1918 годов и все прочее.

Мои собственные чувства по этому поводу оказались совершенно иными. Я прекрасно понимал, что происходит, но мне было наплевать на мнение обеих сторон. Мне было жаль, что отец перевел меня в школу при американской церкви в Берлине на Ноцлендорфплатц, поскольку там преподавали только на английском языке. Для четырнадцатилетнего подростка необходимость изучать алгебру, историю и все остальные предметы на английском была сплошным кошмаром.

Я практически не знал английского, поэтому стал ходить на английские и американские кинофильмы. Проезжая по Курфюр-стендамм на автобусе №19 по пути в школу на Ноллендорфплатц, я неизменно держал под мышкой газету «Тайме», чтобы быть похожим на англичанина. Обычно газета была двух-трехнедель-ной давности, потому что я не мог себе позволить ежедневно покупать ее на свои карманные деньги. Я разворачивал «Тайме» и принимался читать в надежде, что все люди в автобусе будут смотреть на меня и восхищаться прелестным английским мальчиком.

Я даже старался одеваться, как англичанин. В то время это было модно, и многие молодые люди в Германии старались быть похожими на англичан или американцев, но только не на немцев. Я часами торчал перед зеркалом, примеряя разные вещи. Следует ли носить галстук? Если носить, то какой узел завязывать – большой или маленький? Нужно ли поднять воротничок или лучше опустить его? Еще одно ответственное решение было связано с выбором носить свитер навыпуск или заправленным в брюки.

Я доводил родителей до белого каления. Мать кричала на меня: «Достаточно, Хельмут! Немедленно отойди от зеркала!» Моим излюбленным нарядом в то время были жемчужно-серые фланелевые брюки с большими отворотами, рубашка, свитер, гастук и пальто с высоким воротником, который нужно было носить поднятым. Если мой брат в этом возрасте хотел быть похожим на Джека Даймонда, то я старался выглядеть джентльменом.

В те дни уже было запрещено иметь служанок еврейского происхождения, и это стало проблемой, так как нам разрешалось нанимать только «чистокровных» немецких горничных или поварих при условии, что женщине будет больше пятидесяти лет и она не будет жить в доме. Думаю, составители Нюрнбергских законов о расовой чистоте считали, что даже еврей не позарится на даму, которой перевалило за пятьдесят! Славные времена, когда отец мог наклониться в кровати и шлепнуть по заднице здоровенную девицу из Восточной Пруссии, ушли безвозвратно.

В четырнадцать лет я завел свой первый любовный роман. Я влюбился в чемпионку из моего плавательного клуба, в девушку по имени Илла. Она была замечательной пловчихой, и нас ужасно тянуло друг к другу, хотелось заняться любовью, но мы не знали, как это делается. Однажды, когда Илла отправилась в Бреслау на соревнования с другим плавательным клубом, она сказала: «Хельмут, я постараюсь там найти какого-нибудь парня и выяснить, как это делается».

Она вернулась в Берлин в субботу. Мы могли встречаться главным образом по выходным. «Теперь я знаю, как это делать, – сказала она. – Иди, я покажу тебе». Мы с Иллой отправились в мою комнату, заперли дверь, и она показала мне, как заниматься любовью. После этого она ушла домой, а я заглянул на кухню, где моя мать что-то готовила. Я был полон воспоминаниями о недавнем событии, но буквально умирал с голоду.

Моя первая любовь Илла

Я попросил маму приготовить мне сандвич и немедленно рассказал ей обо всем, пока жадно глотал кусок за куском. У меня не было секретов от нее, поэтому я не испытывал ни малейших сомнений по поводу того, стоит ли говорить об этом. В конце концов, я следовал совету семейного врача.

«Я рада, что ты поделился со мной этой новостью, Хель-мут, – сказала она. – Но тебе следует заниматься этим не чаще одного раза в неделю, иначе пострадает твоя учеба. Я буду давать тебе побольше карманных денег, чтобы ты мог покупать презервативы, потому что не хочу, чтобы ты подцепил какую-нибудь заразу».

В те дни триппер был чрезвычайно распространенным заболеванием. Конечно, люди болели и сифилисом, но иногда казалось, что буквально все вокруг больны триппером. Мой брат переболел трижды, а тогда для лечения пользовались ртутью, и процедуры были очень болезненными. Ему приходилось делать себе ртутные инъекции, и я помню, как он вопил от боли в ванной. С матерью я мог свободно разговаривать о подобных вещах, но отец стыдился и оставлял такие темы на ее усмотрение.