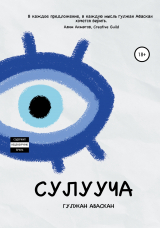

Текст книги "Сулууча"

Автор книги: Гулжан Абаскан

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)

Изображена мать в пожилом возрасте. Кожа на подбородке толстым слоем тянется вниз, словно это густое созревшее тесто. Мочки ушей растянуты, тоже тянутся вниз вместе с куполообразными серьгами. На висках волосы редкие, а на макушке – плотный моток волос. Впрочем, именно такой Ташка и помнит мать бабы Нади.

Всхлипывает однажды та старушка на портрете перед дворовыми детьми, рассказывает о войне. «Мы ели хлеб с опилками!» – жалостливо заскулила старушка, а детям больно оттого, как больно ей… Наедине с Ташкой старушка снова начинает рассказ о войне и хлебе. Уже в который ведь раз. Старушка хлюпает носом, затем вдруг разом меняется в лице. «Хочешь вкусную конфету?» – спрашивает она Ташку так таинственно и интригующе, что так же таинственно и интригующе это звучало бы разве что на войне. Ташка жалостливо улыбается, кивает, ощущая себя при этом какой-то неприятно взрослой.

– Хочешь вкусную конфету? – спрашивает теперь уже баба Надя. Ташка еще чуть-чуть и рассмеется. Правда, отчего ей смешно, так просто и не ответишь. То ли оттого, что спустя годы Ташка всё также ощущает себя неприятно взрослой, то ли оттого, что помнит себя ребенком, а это сплошные неприятные ощущения.

Ташка нехотя развернула конфету и тут же закрутила ее обратно в обертку. В дверь постучались. И не стучались даже, а ломились, нахраписто напрашивались внутрь. Баба Надя напугана (она определенно становится храброй и бесстрашной, только когда напугана). Не любит она какие-либо вторжения. Старушке всё мнилось, что это может оказаться тот мальчишка Тилек, который, скорее всего, вернулся теперь еще и пьяный. А кто еще это может быть, если не пьяный и злой мужчина?

Ташка приоткрывает дверь, а в щель щемится незнакомое смуглое лицо. Электрик из энергосбыта.

– Счетчик! – сказал он коротко.

– Что с ним? – спрашивает Ташка мужчину. Он со вздохом объясняет, что «старуха» (он произносит это слово шепотом) отказывается менять свой счетчик, а им «по положению» требуется.

Ташка смотрит на счетчик у входа: старенький черный бочонок приколочен к старенькой дощечке, провода оголены, над счетчиком потемневшее пятно от гари. Ташка понимающе кивает электрику, поднимается на крохотный табурет в прихожей, хватая попутно жердочку, которой старушка раздвигает белье на балконе. Затем одним ударом жердочкой скосила счетчик. И электрик, и старушка одновременно завопили: «Что ты делаешь?!»

– Всё! Счетчик уже пора менять, – отвечает Ташка, спускается с табуретки так, будто на табуретке и не стояла, – табуретка крохотная. Электрик ошеломлен, баба Надя хотела было выругаться, так ведь она не умеет. Если бы только умела.

Странно вздохнула баба Надя. Будто только и ждала, что кто-то разгромит эту квартирку. Но лишь при одном условии – она останется под разгромленными стенами живая. Живая.

Махнула рукой старушка, достала из кладовой в прихожей кусачки, а электрик показывает свои. У электрика не кусачки, а толстые плоскогубцы. Ими электрик отрезал, хрустя, провода, а затем ловко так заменил старый бочонок новой пластиковой коробкой. Вот и всё, делов-то. Ташка, правда, прошлась кисточкой белой эмульсии по темному пятну над счетчиком, да и всё на этом. Всё просто.

Глядит затем Ташка на старушку Надю, та вздохнула, отчего-то мило ей улыбается. Вспоминает Ташка теперь уже свою старушку. Ее родная бабушка однажды взяла да отрезала провода домашнего телефона. Переполнена она злостью, вся квартира будто натоплена ее злым дыханием. Она никак не поймает того жука, наговаривающего ей по междугородней на таки-ие счета. Никто не сознается. Взяла потому и отрезала, прямо на глазах у рослых племянников, детей таких-то братьев и сестер. Хрустнула и всё – телефон перестал звонить.

Хмыкнула про себя Ташка, а баба Надя помнит ту историю. «И зачем отрезать?» – смеялась тогда Надя над своей подругой. Теперь же улыбнулась внучке своей подруги…

Обе взялись наконец за готовку. За плитой стоит Ташка, баба Надя аккуратно снимает шкуру с баклажан, с любопытством заглядывает под кухонное полотенце, которым Ташка накрыла добротный кусок теста. Надя жалуется, что таки не научилась с тестом возиться. То ли дело ее подруга. Ее звали Сулууча.

Надя и тогда присядет рядышком и поглядывает, как бабуля Ташки с особой бережностью вынимает тесто из миски. Полошится, как бы невзначай не выронить из рук тягучую массу, будто лампу держит в руках. Будто выронит – и планету охватит одна сплошная тьма.

Бабушка вытягивала губы трубочкой, смотрела сверкающими глазами на куски пышного теста, аккуратно валяя их затем в ладонях. Ташка рассмеялась, у нее ведь губы сейчас точно такие же – трубочкой.

– Чванливый мальчишка! – хохочет затем Ташка. А баба Надя озирается: за дверью подозрительный шумок, не мальчишка ли Тилек снова вернулся пьяным?

– Нет, этот мальчуган с разбегу ка-ак пнул хлебушек! А хлебушек обернулся в зерна, а зерна потом разбежались в стороны. Ха-ха! – смеется Ташка. Надя озадачена. Что это за хлеб? Какой, ей-богу, мальчишка?

Бежит и бежит затем мальчишка за зернышками, а те, дразня, сначала врозь, в стороны, потом в кучу. Полетели затем от мальчугана прочь, как пчелиный рой, жужжа. «Вот так тебя накажут, чванливый!» – рассказывала бабушка притчу. Сщурит при этом глаза, расплываясь в морщинистой улыбке, прям как то мягкое густое тесто. «Какой это кесир22

пренебрежительное отношение, приносящее беду, несчастье; грех (кырг.)

[Закрыть]!» – кричит бабушка.

Рассказывала она о мальчишке с таким горением, с таким желанием восстановить справедливость, что временами тяжело дышала, заглатывала воздух кусками. Рассказывала эту присказку, вернувшись с работы, с завода. А в столовой металлургического завода бабуля разругалась с двумя русскими женщинами.

«Кто первым помрет с голоду?» – спрашивает одна с забитым бутербродом ртом. «Вон та киргизка!» – отвечает ей вторая, сосредоточившись затем на тарелке супа с лапшой. «Э, нет, первой подохнешь ты!» – отвечает затем первая второй, пока в их разговор не вклинилась бабушка Ташки.

– Вы, русские, – свиньи! – раскричалась тогда бабуля, защищая «киргизку». Та тихо себе сидела за столом у окна, попивая крепкий черный чай с двумя только кусочками лепешки. «Свиньи!» – повторила бабушка, указывая на тучные тела двух женщин, затем и на тарелку супа-лапши, три сваренных вкрутую яйца, два бутерброда с кусками колбасы и чашку мутного чая со сгущенкой.

– Кесир! Нельзя! – поучала бабуля Ташку. – Чванство! Кесир! Что с людьми не так? А душа – разве это не единственное и незаменимое? Самое вкусное, что бывает в еде, – это пейил33

щедрый нрав, характер (кырг.)

[Закрыть].

Ташка теперь также умело возится с тестом. Вот только за крохотным столом ее душе никак не уместиться, ее тесту – тесно.

Жалуется Ташка Наде. Вспоминает тот широкий стол бабули: «Ну, помните? Белый стол с узким ящичком спереди? Нет?» Вспоминает затем, как долго бабуля хранила вырезку из газеты. Там ведь изображен ее сын, столяр! Он-то и смастерил ей тот стол. Ташка еще что-то перебирает в голове, она вдруг разошлась, вспоминает. То грустит, то рассмеется. Совсем не чувствует и не замечает, как старушка Надя поникла, плечи ее опустились, и дышит она теперь по-детски –ключицами.

Надя вдруг роняет миску с водой. Катятся по полу начищенные баклажаны, лук, картошка, помидоры. Миска отшумела. Вода захлестнула плинтусы крохотной кухни, растеклась по полу так зловеще, будто то было горячее масло или даже кислота.

Ташка бежит на балкон. Находит одну половую тряпку на веревке для белья, вторую –накинутой на ведро, уже затвердевшую. «Ай, да какая разница». Схватила одну, а пока бежала на кухню, к ней вдруг вернулось старое детское ощущение. Словно Ташку вернули-таки в детство.

Ташка взглянула на портрет матери Нади. А ведь в старушечьем доме всё также тихо. Ничто здесь не шевелится. Хотя одна старушка давно уже ушла, осталась другая… Время вот в этих старых хрусталях, вазах на сервантах будто остановилось. Пыль всё та же. Никуда она не девалась. Всё та же тихая и даже чистая пыль. В доме у Нади и ее матери, будто никуда не ушедшей.

Шлеп! Ташка бросила тряпку на пол. Шлеп, второй, третий раз – от лужи ничего и не осталось. Ее что-то жалит внутри, это ощущение «не своего» с того самого детства. Неуютно в чужом близком доме. Немного боишься. Немного брезгуешь старости. И стыдно за то, что чувствуешь такое безобразие.

В чужом доме, особенно в таком стареньком, боишься что-нибудь задеть. Коснуться даже. Будто всё рассыплется вот-вот. Шатко. Часы, однако, так громко тикают, когда тихо вокруг. Боишься не то схватить, случайно зацепить, не туда поставить, не то взять, будто всё рухнет сейчас или даже помрет…

Баба Надя сидит на табурете, подобрав под себя ноги. Ташка еще раз насухо прошлась по полу, утерла пот со лба. А старушка совсем уж съежилась, горько затем заплакала. Да так, что в Ташке проснулся тот самый детский испуг, будто вот-вот кто-то в стареньком доме помрет…

Ташка схватилась за плечи старушки, готова трясти изо всех сил. «Не помирай, старушка, черт тебя, хватит!» Та всхлипывает, уткнувшись в кухонное полотенце. Ключицы дергаются, дышится тяжело, через кухонное полотенце слышен вой.

– Чем бы вы мне помогли? – спрашивает Ташка у бубнящей в полотенце бабы Нади. Затем расхохатывается так, что Надя поднимает голову, глазами, лицом, морщинами выражая полное недоумение, удивляясь совершенно неуместному хохоту Ташки.

«Чем бы вы мне помогли?» – Ташка и тогда посмеялась над старушкой, удивляясь теперь этим бесконечно повторяющимся историям. Когда они закончатся, эти истории? Конфеты обеих по очереди старух, лестничные падения, старушечьи всхлипы в самые неподходящие или подходящие (да разницы уже никакой) моменты…

А тогда, тогда всё рассыпалось. Как горсть той пшеницы, удирающей от чванливого мальчика, второпях заскакивающей в вагоны мчащегося ветра. Рассыпалось. Где Ташка совершила «кесир», не знает. Сидит тогда в сыром старом пустом доме. В заброшенной, разваливающейся, но всё же недвижимости спустя время нет ничего, кроме рухляди, стен и протекающих потолков.

В дверь ее тогдашней жизни кто-то стучится, в спальне сопит новорожденный ребенок, на пороге стоит баба Надя. Она затем трещит на кухне, готовит еду, плачет, злится. Как она, старуха, могла такое допустить? Как же она не уберегла деточку? Что она скажет своей подруге на том свете? Плачет и плачет, а потом и завоет, затыкая рот хвостиком своего платка.

Ташка и тогда, и сейчас всё не уймет свой хохот. Ей осталось повторить тот же сценарий, произнести ту же реплику. Впрочем, такое часто происходит в беспамятной пожилой жизни, и нужно обладать достаточным терпением, чтобы и не вскричать, и не приуныть.

Ташка успокаивает Надю, вынула из ее рук кухонное полотенце. Кладет на стол, на столе – тесто, овощи, утварь. Спрашивает затем, как все-таки баба Сулууча называла бабу Надю?

– Старухой! – и на этот раз Надя вскрикнула, заливаясь теплым и счастьеподобным хохотом.

– Именно, – добавляет Ташка. – Вы ведь старуха! Чем старуха могла мне помочь?

Баба Надя после первой «старухи» засияла. А после второй разом угасла. «Беспомощная старуха!» – снова залилась слезами баба Надя, опять уткнувшись в кухонное полотенце. От него несет луком и чесноком. Ташка уселась на табурет. Ее уже ничто не берет: ни лук, ни слезы старухи. Почесывает колено, кровь пачкает бинт. Бордовое округлое пятно…

День этот никак не заканчивался. От утренних криков, дрязг, ссор, падений, растекшейся воды на кухне и счетчика в прихожей, от всхлипов и воспоминаний день никак не желал заканчиваться.

Баба Надя с Ташкой наконец сели ужинать. Свежая буханка хлеба, суп, баклажановые голубцы. Надя перекладывает свою еду в тарелку Ташки, как когда-то перекладывала ее родная бабушка, чтобы Ташке досталось больше. Как когда-то перекладывала бабушка Наде в тарелку. Как затем Надя перекладывала ей обратно. Как когда-то последнее отдавали друг другу. Как когда-то обманом заставляли друг друга поесть.

– Тебе ли не знать, что я диабетик? – возмущались что мать Нади, что подруга Нади, бабушка Ташки. Надя сует им в нос неаппетитный с виду, но сытный батончик.

– Так диабетику и нужен частый перекус! – смеется Надя и снова сует батончик.

– Ешь сама, – отвечали ей. Она надкусывает, причмокивает, понимая, что у подруги с матерью не напускная гордость, не капризы, не давление, не старость даже, а простая въевшаяся привычка. Они довольны тем, что Надя причмокивает, будто и сами поели, будто уже сыты. Но Надя ведь хитрит! Она достает из сумки второй батончик, которому матери с подругой уже нет смысла и повода сопротивляться.

Хочется ведь накормить кого-то: и на завтрак, и на обед, и на ужин. Так, чтобы кухня гремела от шипения, варения, соления, и пар разносился бы, как облако по небу. Кормить кого-нибудь, какие-нибудь милые глазки. Но не глаза одиночества. Они никогда не бывают сытыми. Напротив, бывают только ненасытными, жаждущими, ищущими, стонущими, сверкающими в темноте…

Надя перед сном делает пару звонков оставшимся подругам, желая им на всякий случай добрых снов. Ташка затем оставляет ее одну перед телевизором. Выключает свет на кухне. Свою же темную квартиру в темную ночь уже и нет необходимости освещать.

III

Утром Тилек себе места не находил. Что-то искал в комнате, воздуха искал. Выскочил на улицу. Рассматривает теперь тротуар. Хмыкнул. И правда ведь, одно уродство. Это ж надо было зажать пару кусков! Всё портит, всю «Европу». Дураки.

Возвращается. Поднимается по лестнице. Хотел уже зайти домой, но решил-таки постучать в соседнюю дверь. Там – баба Надя. Старушка протягивает: «Да-а?» Тилеку это напоминает школу. Бывало, просишься выйти в туалет, а на обратном пути стучишься во все двери. Все двери почему-то открывают, будто того и ждали: если не звонка, то хотя бы отвлекающего от серости будней постукивания в двери. Правда, за дверью ведь – никого. Никогда взрослые не казались настолько глупыми.

Забавно, что в постукивании в двери теперь вдруг обнаружилось что-то теплое, человеческое, родное. Чувствуешь, будто сделал что-то очень важное. Будто соприкоснулся с живым, родным, человеческим, теплым и нечеловеческим одновременно, космически чужим. Будто всё человечество разом познал и полюбил. Правда, поздно познал, и мало.

Вошел наконец в Ташкину квартирку. Уселся в кресле у окна, обрывисто отвечая на расспросы.

– Сегодня был приступ. Он взял и кряк… – сказал это, не веря в собственные слова. –Свернулся в клубок и лежит, старый хмырь, – Тилек пересел теперь на диван, широко расставил ноги. Сам заметил дрожь в голосе, пытался исправить эту постыдную деталь, а один черт не получалось.

– Пошатнуло. Ноги меня не держали… Я наорал на него, – сказал он почти шепотом, чтобы никто не услышал. – Он лежал весь бледный, испуганный. Испугом своим меня заразил. Какая это все-таки зараза.

Отец его лежал бледнее больничных стен. Дышал, хрипя. Тилеку невмоготу, взбучил собственного отца, схватил его за плечи: «Не хрипи, кому говорю?!» Его вывела из палаты медсестра. А отец, глядя на сына, захлюпал. Седой и щетинистый подбородок судорожно затрясся.

– Обидел его, – говорит Ташка. – Старики часто плачут, потому что безнадежно стары.

– Да лучше бы бил! – вскричал Тилек.

А бьет-то его отец хорошо…

– Мир вдруг пошатнулся, – продолжает Тилек, складывает руки в пригоршню. Скрестил пальцы, скрещенными пальцами прикрыл рот, закупорил нос. Разглядывает затем свои костяшки, которыми только что стучался в двери старушки Нади. Ему захотелось сделать это еще раз, и много раз. Сколько успеет.

– Я сам не знаю, что и делать… Сам решу, что делать, – сбивается с толку Тилек. Скажет, затем оглядывается, ища свой голос, впервые его осознавая. Собственный голос кажется ему грубым, выталкивающим воздух с огромной силой и напором. Словно это целая безотказная сопротивляющаяся индустриальная машина прошлого…

В больнице наутро все трое. Ташка между пожилым и молодым. Оба – как две капли воды. Разве что поредевшие волосы отца, разве что его обвислый живот. Старик испытывает к себе жалость. Хотя, если бы и вправду испытывал жалость, то был бы к себе все-таки любезен. А это – отвращение. От слов «отвратить», «вернуть». Нет сил видеть такое, лучше отвернуться. Повернуться в ту сторону, где виднеется только высь, а не низ. А низ – это только щербатые больничные полы.

Старик теперь на лавочке больницы. Сидит, словно ягодка. На нем странная-странная красная шерстяная шапка с белым узором. Голова повисла. На старика надет желтый выцветший пуловер с воротником. И чем-то он походит на осиплого старого петуха. Руки вокруг живота, пальчики играют в «Пальчики» – в игре надо наскоро ими шевелить, наскоро.

Он поглядывает искоса на прохожих, шаркающих по коридору санитаров, медсестер. На врачей смотрит так, словно сдерживает себя, словно на деле готов просить и молить. Подарить, одолжить не силу даже, а эту скорость, эту силу сопротивления. И, конечно же, за деньги, за хорошие деньги.

Сопротивление его теперь – тихое и даже трусливое. Нет, дух все-таки есть, сопротивление тоже, но оно трусливое. В том смысле, что не рыпается больше. А осмелится, так падет (это чувствуется). А осмелится, так еще и позорно падет. Вот где трусость. Тилек и видеть его таким не мог, отворачивался от отца, временами сопровождая словами «да твою же мать».

Тилек похож на своего отца еще и тем, что испытывает к отцу ровно столько же отвращения, сколько испытывает к себе сам старичок. Разница лишь в том, что у сына отвращение – с напором дышащей индустриальной машины, у отца же – со скоростью трусливой антикварной музейной пыли. Старое, поблескивающее бронзой отвращение. Бронзовое, словно это коррекс из-под шоколадных конфет, в коробке с откидной крышкой. Правда, вместо конфет – розовые, желтые, зеленые с переливом – камни из человеческих почек, собранные в коллекцию азартным хирургическим отделением больницы.

Дни эти мутные, серые. И дожди так некстати. За окнами больницы всегда пасмурно. Окна немыты. Пыль и грязь на подоконниках.

Тилек оставил отца на Ташку, сам трижды сбегал на четвертый этаж, в кабинет номер восемьдесят. А туда не вламывается разве что собака (если бы ее только впустили; она привязана седым одиноким старичком к поручням крыльца, скулит). Вламываются обиженные, обделенные вниманием пациенты: одни плетутся вниз, злясь; другие нервно шаркают по коридору; а в коридоре дети визжат, беременные неуклюже разворачиваются в проходе и без того узком и людном.

Тилек бурчал себе под нос, стучался в дверь №80, а оттуда попеременно отвечали: «Конференция!», «Еще не закончили!». На третий раз – дверь попросту взяли и закрыли изнутри. У двери Тилек не один. Рядом женщина. Она наблюдательна: перед ней ведь здоровый и злой мужчина. Тихонько начинает:

– С восьми утра жду.

– Что они там? Судьбу страны решают? – накричал Тилек ни на кого. Женщина улыбнулась краешком губ, будто предвкушая, как разъяренный мужчина выбьет эту дверь. Женщина затем умело постанывает: «Чувствую, чувствую, это давление», «Чувствую, чувствую, инсулин».

Тилек готов еще раз вломиться в кабинет, но к этому времени подоспела Ташка. Встала между Тилеком и дверью, а он возмутился ее безалаберности: «Ты чего бросила его одного?» Слету спускается вниз, испытывая (и понимая, что испытывает) отвращение теперь уже к самому себе.

Ташка аккуратно постучалась в дверь, и, как ни странно, ей открыли.

– Бактыгуль Токоновна здесь? – спрашивает деликатно Ташка. В ответ: «Совещание!» – и захлопнули дверь. Женщина с диабетом наблюдает теперь за Ташкой.

– Она там? – заискивает женщина. Ташка ее не расслышала. – Бактыгуль там? –переспрашивает женщина, недовольно закатывая глаза.

– Откуда мне знать! – Ташка горячится. – А как она выглядит? Молодая?

– И я не знаю, – отвечает женщина. Переглянулись, с возмущением.

В кабинет восемьдесят подоспел еще один пациент, молодой парень. Спрашивает про ту же Бактыгуль, женщина нагрубила: «А ты возьми и постучись! Скажи им: «Целых три пациента ожидают!» Вот так и скажи». Парень послушался женщину. Напрасно. Бактыгуль никто не видел, никто не знает, но ожидают ее с нетерпением.

Ташка за это время успела метнуться в регистратуру. В регистратуре Ташку встретила на удивление приветливая женщина. Светлые волосы, узкие глаза, поглядывающие с интересом.

– Я сейчас ей позвоню. Но вы лучше поднимитесь на четвертый, – объясняет она Ташке. – Постучитесь, скажите, что Бактыгуль ждут ее пациенты. Трое, скажите. Или даже четверо!

– Так и сделаю, – отвечает Ташка, хотя только что спустилась именно оттуда. Не стала спорить. Решила подыграть регистратуре. Регистратура кричит ей вслед: «Не забудьте, кабинет восемьдесят!» – рисует цифры в воздухе.

У кабинета столпились люди. Та женщина с диабетом всё подстрекает. Пациенты один за другим ведутся на слова этой женщины. А толку? Ташку забавляет, как женщина тихо подкрутит, как затем плавно отойдет от двери, из которой нервно выскакивает лаборант, возмущенная, взмахивающая листами малозольной бумаги.

Ташка взглянула на часы: без десяти одиннадцать. Скорее всего, конференция скоро завершится. Торопится на первый этаж, к личному кабинету врача, и первой оказывается в очереди. Прямо перед кабинетом расставила широко ноги, скрестила руки на груди – выглядела женщиной боевой. А женщине с диабетом оставалось только зыркнуть на Ташку зло за ее ловкость. Правда, каким-то диким спором и упрямством она выбила себе второе место в линейке ожидающих звереющих больных.

Очередь росла, напряжение тоже, врача всё нет. Отец Тилека наконец встал, встряхнулся, у двери кардиолога решил заменить свою «невестку». Не разговаривает он совсем, а только стучит пальцами по руке Ташки, указывая на лавочки. На лавочках – Тилек, погруженный в свои мысли. Он при этом не замечал уже и шума вокруг. Обменялись они короткими фразами, затем расселись, опережая события. Один из них готов сорваться с цепи (если не оба сразу). Еще и собака скулит у крыльца.

Ташка отошла. Стучится в окошко аптеки (она как будка). Странно, что окошко закрыто. Прикупила воду и таблетки от головной боли, и, обернувшись, тут же отыскала в толпе отца (он ведь в красной шапке). Обнаружила затем его не первым в очереди, а уже вторым – старик сжалился над женщиной-диабетиком. Разжал пальцы на животе, пропустил женщину вперед, придерживая ее за локти. А она хохотнула так, словно ей сказали, что она будет жить. И жить при этом будет счастливо.

Отец вскоре схватился за бок, но решительно поднял руку вверх, усаживая ею вскочивших Тилека с Ташкой. Он злился на свои бока, злился на сердце за непослушание отца. Он ведь всему отец, голова – и сердцу, и бокам, черт бы их уже всех побрал. Тех, кто внутри решил гудеть, и в животе, и под сердцем. Расставить бы всех по местам, вышвырнуть кого надо… Старик спохватился, осмотрелся, прислушался: не говорит ли вслух с самим собой?

В регистратуре затем сообщают, что главврач будет через пять минут. Оттопырят пять пальцев, показывая долгие пять минут снова.

Наконец Бактыгуль на месте, здоровается с пациентами, смотрит в пол, не поднимая глаз. Словно стыдится не столько задержки, сколько того, какой опасный трюк собирается выполнить. «Да-да», – отвечает она жалобам со старательным спокойствием. «Сейчас-сейчас, –говорит, – всё будет». Затем заводит в кабинет постороннего, мягко поглаживая ожидающих у двери.

– Простите, я вас очень прошу, простите, но пациент тяжело больной, – говорит Бактыгуль, впуская в кабинет пациента.

Женщина-диабетик вдруг съежилась от обиды. Столько ждать! Казалось, вот-вот… А чего всё это стоило! Перехитрить, подтолкнуть, столкнуть лбами, наконец, вымолить у старика «первое» место – и снова ждать? Платок скатился на бок. Женщина устала, на этот раз устала даже уставать. А затем в ней что-то взбунтовалось. Осматривает всё вокруг, словно ищет жертву.

– К узисту есть люди? – спрашивает затем новенькая, примкнув к очереди.

– Да, есть-есть, – отвечает уставшая женщина. Уж к кому-кому, а к узисту людей не было. Новенькой пришлось прождать с получаса, затем она ворвалась-таки в кабинет, а после набросилась на диабетика, которая притворилась, что ничего не знала и не подозревала. А на лице заметное довольство от содеянного. Женщина тихо злобится, тихо пакостит, тихо довольствуется. Она ведь не мужчина в шоферской кепке. Вот бы матюкнуться, а то и больше – ударить бы кого со всей дури! Но как она может? Не может и не станет, нет у нее таких сил. Она поругала разве что молодых. И то с опаской. Нынче молодежь может буркнуть так, что мало не покажется.

Платок на женщине скошен на бок, своим жалостливым видом она напоминала человека, к которому от потока единовременных чувств испытываешь самые отчаянные и ожесточенные порывы. Самые крайние формы сращенных в один огромный клубок неразобранных чувств.

Ташка жалела женщину поначалу, но чем больше всматривалась в нее, тем больше нарастала злоба. А злоба – двойственная натура. Она живет в человеке укромно. Затем расплывается, растекается. Вырастает, приобретая очертания рта, спрятанных за губами клыков, очертания головы, тела, когтей, шкуры.

Рождается самое искреннее по своей природе и неистовое желание прижать отчего-то эту женщину к стенке. Стукнуть выпирающей костью кулака… Ташка вскочила. Ее накрыло. Она решительно идет в сторону кабинета кардиолога – хочет вцепиться в женщину, не глядя на ее диабеты, слабые морщинистые руки, покосившийся платок, не глядя на ее старость. Старость иногда хочется прикончить.

Ташка плеснула однажды воду в собственную мать, а за возмущенные и оскорбительные ответные реплики, размахнувшись, ударила плотным шерстяным шарфом. Платок матери скосился на бок. Едва ли Ташка очнулась от того долгого полуобморочного сна, ее накрыли чувства удовлетворения, мщения и греховности натуры, от которой учат отказываться. Она вдруг раскрепостилась от силы своего тела, а от ощущения грязной плоти и намерений ей сделалось слабее. На руках – лишь виды вытаращенных сосудов с кровью. Не красных человеческих, а синих, жутких, будто ты уже мертв. Довольна поступком. Не довольна она только тем, что и не знает, желает матери смерти или желает смерти себе. Только это слово из пяти букв может разом покончить со всеми их тяжбами…

От всего Ташке только тошно. От всего вокруг – тошно. Нахлынуло всё старое грязной мутной засоренной волной прямо в этой злосчастной вонючей больнице. Держится. Та женщина никак не перестанет постанывать. Ее голос становится противным тихим нудным плачем одиночества. Шофер перед кабинетом поругал женщину так, будто они сотни лет прожили вместе.

В толпу затем рвется неизвестная, словно она освободительница. Словно она – божье дарование. Проталкивается она через толпу в кабинет. В нее вцепились и первые, и вторые, и третьи, гурьбой набросившись на одну единственную неизвестную. Она легкая, бойкая, отстояла себя, в ответ тоже набрасывалась, пока их всех не разняли. Неизвестная женщина подправила свой жилет, на шее царапина. Она легкой походкой вышла из больницы. Откуда вдруг взялась, никто не знает. Неизвестная с красивыми морщинами, с наслоившимися боками, короткими руками и ногами искала разве что повод (она и нашла). И куда ей идти, как не в скрипучую старческую больную и пугливую толпу? Такой озверевшей очереди не бывает нигде, кроме больниц. Озверевших.

Неизвестная исчезла за высокими и массивными деревянными дверьми, и мало кто заметил ее улыбку, молящую о прощении. Не за шалость даже, а за безысходность. Она вышла с облегчением. Ее старое тело, ее чувства с возрастом интуитивно просили выхода. После нее весь без устали жужжащий первый этаж вдруг стих. Все вокруг обессилели, сдались и расселись уже по местам. Тихо. Слышно даже дыхание старушки в кресле. Она шепчет, ее слова – вылетающий слабенький воздух. Еле разберешь, шебуршит, шуршит что-то во рту беззубом. Тихо. В этой тишине Ташка слышит, как отбивает, постанывая, ее собственное сердце. Будто в сердце проснулось уже другое сердце.

Ташка глядит на старушку в кресле. Как же билась она когда-то за увядающую жизнь своей родной! Как дралась в тех же очередях. Как возила старушку по разным местам, по закоулкам, магам, в поисках веры в некое, пусть и не очень продолжительное, чудо жизни. Ташка совсем забывала, кто она есть. Человек всегда забывает, кто он есть. В нем всегда просыпается глупое человеческое естество или глупая божественная суть. И не разберешь даже…

Тело ее старушки становилось всё меньше и меньше, худее. Ребра вот-вот вылезут наружу. Жизнь вот-вот оборвется. Однако конец Ташке всё равно не увидеть. Конец человек никогда не видит в полной действительной картине. Потому как конец виднеется разве что уходящему, только ему посильна эта картина. Оттого он и мучается, мучаются вокруг и другие.

Эти другие видят разве что голодающего уходящего человека, отвергшего от боли еду, изрыгивающего одну только воду. Другие видят разве что наполненный испражнениями подгузник. От этого берет ужас. Никогда смерть не давала о себе знать иным путем, иным безобразием, кроме как безобразием, которое не назвать иначе, как неспособностью жить самому, как подобает человеку…

Во снах Ташка ощущала всей плотью океан, не сумев-таки разобраться: после сна ей стало легче или стало больнее. Во сне она видит, как тонет сначала сама, как тонет затем и крупный и серый, как камень, кит. Он катится вниз, в темную бездну. Ташка кувырнется, плывет за ним. Вытянуть, потянуть за собой не получается – ей навстречу плывут акулы с уже разинутой, заметной даже издалека, пастью. Увернется от одной пасти, увернется от второй, а кит идет вниз. И лишь на берегу она видит и свое тело, и тело кита в бледных лучах закатного солнца. Проснувшись, она видит старого умирающего кита. Проснувшись, не хочет видеть старушку Надю.

Тошно отныне Ташке от запахов больницы. Тошно сейчас от отца и сына. Отходит от них подальше, в глубь коридора. Тихо гневится на них обоих. Все они, все вместе, тихо злятся. Вот он, молодой и бестолковый, тихо злобится. Вот он, старый, олицетворяющий не что иное, как мучительную старость.

Тихо ненавидит Ташка. Тилек в это время плетется за отцом. Тот тоже решил побродить по коридору, а когда резко останавливался, Тилек хватал его именно за грудь, за сердце. Будто оно сейчас выпадет, крохотное хрустальное сердце. Отец хмурится, разговаривать не желает. Кричит затем: «Отстань!» Заходит наконец в кабинет кардиолога, куда рвется и Тилек.

– Я послушаю, что она скажет. Я только послушаю, – говорит он вслед закрывающейся двери. Затем снова вламывается в кабинет сквозь вопли ожидающих в очереди. Никому он не верит, не доверяет ни ослабевшему отцу, ни врачу-врагу.