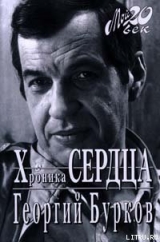

Текст книги "Хроника сердца"

Автор книги: Георгий Бурков

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

6. Достоевский. Бобок. «Сон смешного человека».

Булгаков. Дон Кихот.

Шекспир. Тимон Афинский.

Вот основные актерские планы на 1969 г. К ним можно присоединить еще две роли, над которыми следует поработать: Барон Мюнхгаузен и главная роль в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева. Итак, почему именно Достоевский, Булгаков и Шекспир? И почему именно эти роли, а не иные? Начну с Достоевского. Эту работу хочу начать и закончить первой. И вот почему. В этой работе, как мне кажется, я сумею выразить свою тему – стремление к несбыточному идеалу. Своеобразие и обаяние монологов Достоевского в том, что стремление это раздвоено. В поисках одного и того же герои идут в разные направления. В какой-то момент их пути перекрещиваются и снова расходятся. Свет и тень. Белое и черное. Один как сумасшедший зовет в светлое царство гармонии, другой брюзжит и ругает все. Но у них есть общее – недовольство современным обществом (перекресток). Оптимист и пессимист. Безнадежный оптимист и безнадежный пессимист. Здесь та же самая тема, что и в «Арльской трагедии». Иными словами, свою, бурковскую, тему я могу обсосать со всех сторон. Есть у Достоевского еще и сладостная трудность для меня – требование полного перевоплощения. Хорошо, если удастся сыграть Достоевского на сцене театра как спектакль. Но если этого не получится, буду играть спектакль одного актера на эстраде. Ведь дело, в конце концов, не в месте, где играется спектакль, а в том, потрясает ли он! И прежде чем перейти к разговору о следующих ролях, надо определить сроки, в которые следует сделать спектакль. Думаю, к открытию сезона 69-70 г. я буду готов. При этом имею в виду не только готовность актерскую, но и режиссерскую. Грим, шумы, музыка, оформление, костюмы. Начинать работу завтра же! Работать одновременно и над «Бобком», и над «Сном». Тем более, начальный период будет чисто режиссерским.

7. О булгаковском «Дон Кихоте» говорить не приходится. Вещь совершенная. Тема моя. К этой роли я шел с первого дня моей работы в театре, еще в Березниках. Да и в театр я пришел с этой мыслью. Одним словом, надо делать роль и играть. Сложность, с одной стороны, заключается в том, что в театре Маяковского собираются делать мюзикл о Дон Кихоте, с другой стороны, нет настоящего Санчо. Что касается первого, плохо, если в Москве появится Дон Кихот до меня, пусть даже и поющий и облегченный. Все равно! Относительно Санчо. Все кандидатуры не выдерживают серьезной критики. Идеальный Санчо – Леонов. План же будет таков. Если Достоевского готовить необходимо в одиночестве и в глубокой тайне, то о «Дон Кихоте» надо заявить немедленно и очень агрессивно и решительно начать работать. И сделать так, чтоб вся Москва знала о том, что в театре Станиславского приступили к «Дон Кихоту» и что Дон Кихота репетирует Бурков.

8. С Тимоном можно и не торопиться особенно. Но и не рассиживаться очень. Начать издалека и основательно. Начать с Шекспира вообще. Поселиться в мире его пьес как дома. Не торопясь работать над редакцией пьесы. Потихоньку трогать монологи, сцены. Материал пьесы для меня чрезвычайно интересен. Главным образом тем, что моя тема преломляется очень неожиданно. Через ее отрицание, что ли. Человек решил стать мизантропом и не может. Поэтому и гибнет. Доброта и чудачества (а в принципе стремление к самому простому и естественному – к братству всеобщему – опять несбыточная мечта) побеждают. Человек не может притворяться мизантропом. Есть еще три роли для театра – «Доктор Штокман», Мюнхгаузен и радищевский герой. О них говорить еще рано, да и бесполезно по некоторым причинам.

И особо следует говорить о «Черном монахе» Чехова. Теперь два слова о режиссуре. В театре сейчас модно среди актеров режиссерствовать. Творческие критерии упали, и почти каждый хочет (да и может) режиссировать. Поэтому особенно ответственно и осторожно следует заявлять себя режиссером. У меня сейчас есть три идеи: «Человек-невидимка», «Без вины виноватые» и пьеса Рощина.

1970

Не удержался – снова занялся планами на будущее, литературными планами. Мне становится сладко от одного прикосновения к идеям, которые предстоит решить При этом не хочется думать об изнуряющей черной работе о карабкании на те высоты, которые сам себе наметил. Постоянная, ежедневная работа – вот чего мне сейчас не хватает. Необходимо создать свой особый стиль жизни, который бы объединил литературу, театр, кино. Т.к. речь сейчас идет о литературных планах, то прежде всего нужно поставить перед собой определенные задачи конкретно по каждой теме и выполнить их. Последнее – самое главное. Именно выполнение конкретных задач и ведет к профессионализации жизни.

Исторический раздел плана на 1970 г., а именно: Жанна д'Арк, Сервантес, Радищев, Кола ди Риенцо, Франциск, Калиостро, Счастливчик – это раздел чрезвычайно важный в кругу тех проблем и вопросов, которые я собираюсь поставить перед собой и перед человечеством. По объему каждая в отдельности тема может отнять у человека массу времени, если не всю жизнь. Нужно осилить в каждом отдельном случае огромное количество материала, отработать его, включить в «работу» и т.д. Но заостряю свое внимание на этом разделе не ради того, чтобы мобилизоваться на тяжелую и длительную работу. В каждой из перечисленных тем затаились мои идеи – трагикомические, парадоксальные, не замеченные до сих пор никем. Эти идеи целые века дожидались меня, чтобы я их откопал и сделал достоянием человечества. Путь к этим истинам хитро замаскирован. Плана пути не существует. Он у меня в мозгу начертился сам собой. Следует почаще напоминать себе о фантастическом объеме работы, которую я взвалил на себя. Я имею в виду тот план, что я наметил на 1970 год. Работа должна быть ежедневной. Театр, кино, телевидение, радио и пр. не могут служить оправданием. Если даже весь день будет занят репетициями, съемками, спектаклями, я обязан буду сделать что-то еще из намеченного мною на этот день. Железная дисциплина, безжалостность и жестокость к самому себе.

Собрание труппы в «Современнике», Е. на следующий день.

Первое для меня собрание труппы в «Современнике» прошло очень громко и страстно. Но бестолково. Весь разговор свелся к одной проблеме: следовало приглашать Грибова играть Луку вместо заболевшего Кваши или нет. Сначала выступил Суховерко: «Неэтично… стыдно… по отношению к Кваше, к театру» и т.д. Выступление становится понятным только после собрания, ретроспективно. За ним выступили Толмачева («беспринципно»), Волчек («легкомысленно»), Табаков («финансовые соображения взяли верх над художественными») и т.д. Проблема в следующем: заболел Кваша, играющий Луку в «На дне», необходимо либо заменить спектакль, либо кого-нибудь вводить вместо него, что почти невозможно сделать за 5 часов до спектакля. Решили пригласить Грибова. Но решение спектакля и роли Луки в «Современнике» совершенно отличается от решения во МХАТе – «Современник» даже полемизирует с МХАТом. Так что недовольство актеров понятно. И боль Гали Волчек как постановщика я тоже понимаю. Но не понятна жестокость, садизм даже, с какими ловится Е. на такой мелочи. Я сознательно говорю «мелочь». Если учесть все события, которые происходят сейчас (Любимов, «Новый мир» и пр.), то историю с Грибовым иначе, как мелочью, не назовешь.

Одним словом, темперамент, потраченный на обсуждение дела Кваша – Грибов, значительно превышает саму тему. Видимо, идет подспудная борьба в театре, в которой мне еще предстоит разобраться.

Разжигание страстей целенаправленно. Адрес тоже известен (Ефремов). Направляют страсти люди тоже известные – Волчек, Табаков. Но понимают ли люди, страстно выступающие за гражданственность, принципиальность, чистоту позиций театра, что они лишь орудие в руках очень умных и хитрых, искушенных в театральной политике деятелей? Не все. Игра ведется тонко. За руку никого не поймаешь. Ефремов знает, по-моему, все, но вызвать на открытый бой ему не удается. Я еще не разобрался как следует в позициях двух сторон. На каждой стороне есть доводы серьезные и веские – в этом я убежден. Но беда не в противоположности позиций, а в их максимализме. Конфликт в «Современнике» должен стать предметом моего самого пристального изучения и анализа. После двухчасового спора вокруг Грибова был зачитан устав театра с некоторыми поправками. Наметили кандидатуры в художественный совет театра: Лакшин, Рощин, Розов, Шатров, Зорин, Арцимович, Окуджава, Аксенов и т.д. Страсти улеглись, люди развеселились, шутили, смеялись. Разошлись все удовлетворенные и усталые. Договорились, что для обсуждения измененного устава и перевыборов совета (не художественного совета, а совета труппы) соберемся в ближайшие дни.

Сегодня на репетиции «Дна» рассказал несколько историй из своей жизни. Как всегда имел успех. И мне сейчас вдруг захотелось вспомнить все интересное из своей жизни, из рассказов матери и отца, родственников и знакомых. Ну а главным образом вспомнить свои личные впечатления и переживания. Вспомнить, как я намазал волосы рыбьим жиром и пошел в оперный театр на утренник, например. Это ведь целая самостоятельная новелла. Солдат бросает мне тетрадку. А в школе мы пишем на газетах, на каких-то бухгалтерских книгах, кто на чем – в зависимости от того, где работают родители. Почему-то навсегда врезалось в память, как меня выгоняли с детского утренника. На гастролях в Перми я встретил того дядьку, который выгонял меня. Он мало постарел. Только потолстел и полысел, но такой же розовый. Вспомнил того милиционера, который подумал, что я показываю, как у него вырезать окно. А я хвастался, что у моей бабушки ставни бронированные. Милиционер-графоман. Курносый, противный, Димушка Алфимов: «Мой дедушка был чуть-чуть не царь». Вижу, как сейчас, Захиздулу, стоящего у входа в школу и собирающего у всех завтраки. Клеши, «золотые» коронки из консервной банки, «кольца» с «бритвами». Сознаюсь, испытывал сладость, когда отбирал что-нибудь у слабых, и унижение, когда меня били старшие. Я весь трясся, когда отстал от ребят на Ягошихе. Они надо мной смеялись, а я был счастлив, что они дождались меня. Они тогда даже не издевались надо мной. Они мной брезговали.

Лет в 12-13 я сознательно искал толкучки, чтоб иметь возможность прижаться к женщинам. Особенно остро испытывал это желание весной. Женщины надевали тонкие крепдешиновые платья, и рука, «нечаянно» положенная между ягодиц, как будто прикасалась к голому телу. Удивляюсь до сих пор, как это Моря, моя добровольная нянька, не успела начать мое половое образование. У нее уже были парни, она вся горела от желания, и это, естественно, передавалось мне. Шла очень острая и несерьезная игра между нами.

Подростком я бредил одной девчонкой, старше меня года на 4-5. Она была некрасива, с совершенно белой льняной головой, как у куклы, с белыми бровями и ресницами, с крупной фигурой. Но все в ней было аппетитно: толстые ноги, открытые выше колен, большой зад, обтянутый каким-то детским шелковым платьем. Когда я прочел Фолкнера, я понял, что эта девушка была похожа на Юлу. Но Юла еще была и красива. Потом я вырос. Учился в университете, а девушка эта кончала университет. Она стала для меня низкорослой толстушкой с безобразной внешностью.

Смешливая учительница из деревни. Рыжая и с обветренным грубоватым лицом, с большими натруженными руками. Но очень молодая. Мы ее смешили тем, что, подперев коленками маленькие для нас парты, бегали по классу, будто на педальных машинах. Она смеялась все три урока, которые успела провести. Потом исчезла.

Чумаков. Темная личность. Славился своей суровостью на посту директора школы. Во время войны был председателем райисполкома. Волгина, преподавательница литературы, очень красивая женщина. Жена смазливого и подтянутого лейтенанта НКВД. Дочери-двойняшки, красивенькие девочки. Парни в школе смотрели на Волгину откровенно похотливо. Помню, как я смутился, увидев ее на пляже в купальном костюме. В платье она была привлекательней и желанней.

Эстафета, устроенная ребятами во дворе, настоящая, с нагрудными плакатами. Я тоже заставил маму написать. Она написала, углем и на плохой бумаге. Но я был счастлив. Ребята меня обсмеяли, когда я вышел на улицу. Рыдал.

Хочется вспоминать и вспоминать! Прямо по порядку! И потянуло вдруг в Пермь, на родину. Непременно съездить. Итак, дошкольное детство.

Двор 22-го дома по улице Маркса. Наш дом, флигель и еще один дом с детскими яслями на втором этаже. На первом жили Савинковы, загадочные и странные люди. Мы долгое время думали, что отец Тольки – шпион. Помню, как дядя Вася Аристов выталкивал яслинского ребенка из уборной на заднем дворе. Это было событием дня.

1-й дом. Мы, Кобяшевы, Алфимовы, Коршуновы. Флигель. Снитковские, Гринберг, Юдины, Шиловы, Аристовы. 2-й дом. Ясли, Савинковы, Ванниковы и еще кто-то, забыл. Дом рядом: Пушкина, 39. Юкины, Лобомудров. Желтый с матерью и бабушкой, Петрович и Петровна – дворники. Бескаловы, потом подселилась семья полковника милиции (а до него жил тоже милиционер – начальник милиции с роскошной женой, по-моему, полячкой и с ее матерью. Дворянская косточка). Пушкина, 37. Стрелковы, Пашка Кустов, Шаньга с матерью и бабушкой. Любопытнейшая семья, обязательно написать о ней! Все умерли с голоду. Потом появилась надстройка: Золотниковы, еврейская семья, вселились к Пашке. Внизу очень интересная семья, но я не помню никого из них, кроме ровесника – Хромой. Пушкина, 35. Фомины, Оборины, Гошевы, Беляевы, Фатеевы, зубные врачи (мать и дочь). За каждой фамилией стоит судьба, трагедия, комедия, одним словом, целая история, достойная романа. Колька Юкин удавился, Юрка Фомин утонул, Любомудрова расстреляли, Германа Кобяшева до сих пор преследуют припадки после контузии, Эрка Оборин умер лет 16 от какой-то страшной болезни. Я уж не говорю, что многие погибли на фронте, многие просто умерли. Но не об этом я хочу вспоминать. Я хочу восстановить в душе своей сладость новизны, удивление перед жизнью, радость открытий. Я много отдаю личных впечатлений героям, о которых собираюсь писать книги. Но не углубившись в себя, в свою жизнь, трудно будет описывать интимнейшие переживания своих героев просто и бескорыстно. Да просто приятно вспоминать свою жизнь – вот этого уже достаточно, чтоб взяться за перо.

Буду вспоминать сумбурно, бессюжетно, непоследовательно. Как поведет меня память. Потом разберусь, что к чему.

Похороны военного. Оркестр. Красноармейцы с винтовками. Я, завороженный, шел за ними до кладбища. Видел, как они стреляют. Потом сели на машины – уехали. Я заблудился на кладбище. Двор, мальчишка, большая собака. Ночевал. Утром меня нашли. Володька Постников торжественно провез меня на велосипеде по улице сквозь возбужденную толпу соседей.

Пятнадцати-, а то и четырнадцатилетняя девка во дворе у Вовки Павлова. Ее любовь ко мне. Вовка рассказывал, что она живет со всей шпаной в районе. Я показался, видимо, ей чистеньким, что-то вроде идеала. У них во дворе многие знали об этой любви и не одобряли. Меня почему-то считали некрасивым и никчемным.

Придет время, и я подробно напишу о моем первом режиссере, о Левине Давиде Ароновиче, человеке очень интересном и умном. Но сейчас ограничусь лишь заметками для памяти. Умер он, говорят, очень неожиданно и нелепо. В поезде у него вскочил фурункул, началось заражение крови и… все. Надо сказать, что он, сколько я его помню, всегда был болезненным. Какой-то несчастный больной еврей. На груди носил, как медальон, мешочек с серой. Много пил. Его судьба – классический образец судьбы неудачника. Он был страшно подозрительным и мнительным человеком. И надо сказать, всегда был прав. Людей и раздражало именно это. Он угадывал жизнь на много ходов вперед. Но при всем при этом – около него можно было расти, экспериментировать, он это позволял и поощрял. Я не собираюсь идеализировать Левина. Наоборот, писать о нем можно лишь в комедийных тонах, чтобы получилась трагедия. Он был мудр, разбирался во всех тонкостях театральной (да и не только театральной) политики, но всегда терпел поражения. За ним тянулась мрачная, таинственная, до сих пор мне непонятная молва. Он был окружен ненавистью и шепотливым недоброжелательством. Провинциальные актеры передавали его с рук на руки, и он знал, что обречен. Вообще жизнь его рисуется мне сейчас как кошмарная мелодрама.

Но как педагог он был гениален, он умел и любил выращивать актеров. Это было его призванием. Я просто обязан написать о нем подробно!

О Петрове-Глинке, безумном музыканте, надо записать особо и подробно. Появился он в Березниках одновременно со мной. В очках с толстыми стеклами, с копной совершенно седых волос, с полными потрескавшимися губами, которые вечно склеивались в какую-то вялую, виноватую и загадочную улыбку, обнажавшую большие желтые зубы. Мешковатый неглаженый костюм, когда-то бывший черным, а сейчас от старости и перхоти казавшийся серым, висел на нем, как на вешалке. Брезентовые, дешевые полуботинки с кожаными носками. Он был удивительно не приспособлен к жизни. Жил он, как и я, в рабочем общежитии, но в другой комнате, с другими ребятами. Вскоре уборщицы рассказали мне, что под кроватью он копит сухари. Это их бесило – сухари портились, зацвели; развелось много тараканов, и под кроватью нельзя мыть, т.к. сухари он складывал прямо на газету. Ел он дома, готовил сам себе. Как он «готовил», нетрудно себе представить. Пил. Но водку в городе не покупал, а ездил за ней куда-то в поселок. У прилавка долго и придирчиво рассматривал сургучную головку бутылки. Вообще весь его облик и поведение вызывали у меня жгучее любопытство.

Из актерских разговоров я узнал, что он запойный и у него «не все дома». Это не утоляло мое любопытство, а, наоборот, разжигало. Вскоре я сошелся с ним поближе. К спектаклю «Горная баллада», в котором я играл главную роль, он написал музыку. До этого он уже зарекомендовал себя как лихой композитор в работе над «Погоней за счастьем». Для меня стал открываться человек исключительный.

Я узнал, что он убежал из сумасшедшего дома. Его посадили туда развратники. И вот тут-то и начинается история его непримиримой борьбы с развратом. Оказывается, он давно объявил войну развратникам всей Земли. Кого же он считал развратниками, я толком не разобрался. Но догадался, что это люди бесчестные, наглые, грязные, как в быту, так и в общественной деятельности. У них есть своя организация, тайная, разумеется. Война с ними шла на самом высоком уровне. Он готовил против них какое-то сверхсовременное оружие. Под кроватью вместе с сухарями лежала стопка толстых тетрадей, исписанных какими-то цифрами, формулами и пр. Развратники тоже не дремали. Они отравляли пищу, водку (вот почему он сам себе готовил и покупал водку за городом), стреляли в него из пистолетов-авторучек радиопулями. И его тошнило. Он видел, что развратники разыскали его и в Березниках. Вскоре он убедился, что соседи по его комнате – лазутчики.

Они читали его тетради. Напившись, он стал выступать с обличительными речами (особенно когда лазутчики приводили баб, чтоб спровоцировать его). Его избили, он на провокацию драки не ответил. Человек он был тихий и трогательный. Писал стихи и музыку. Рассказал, что раньше он работал в кинотеатре тапёром (озвучивал немые фильмы). Помню, как приезжали к нему жена и дочь. Он взял в театре костюм напрокат, побрился, постригся. И я увидел, что он когда-то был прекрасен и по-своему красив. Он трогательно гулял по городу с дочкой. Потом жена с дочкой уехали. Он сдал костюм в театр, снова облачился в свой серый от перхоти костюм и снова повел борьбу с развратниками. Я понял, что его улыбка – это желание скрыть постоянную напряженность.

Русский язык.

Изучение русского литературного языка и народного русского языка, изучение современной русской разговорной речи должно стать профессией для меня. Учебники, специальные журналы и исследования, специальные словари и энциклопедии, справочники и терминологические пособия – все это нужно сделать предметом пристального и дотошного изучения. С речью, с грамматикой, со словарным запасом у меня – катастрофа! Немедленно заняться самообразованием и самовоспитанием. Окружить себя словами, броситься в стихию русского языка – вот одна из первостепенных задач.

«Постановка правды».

Этот термин я придумал давно. Сегодня смотрел показ Щукинского училища и снова задумался над вопросом воспитания актеров. Большинство студентов – люди, искалеченные на всю жизнь. Педагогов, воспитывающих таких актеров, нужно расстреливать. Ну, ладно. Не о них речь.

О «постановке правды» я буду, видимо, писать еще не однажды. Вопрос чрезвычайно серьезный и обширный. И разобраться в нем нужно как следует. Во всех училищах много занимаются постановкой голоса. И, очевидно, правильно делают. Но воспитывают лживых, равнодушных, безвкусных актеров. Это страшно! Почему же такое происходит? Как правило, педагогикой занимаются посредственные в прошлом актеры. Но дело не только в них. Педагоги, которых не назовешь бездарными (например, Мансурова, Толчанов и др.), приносят вреда не меньше. Все педагоги учат приемам театральной игры, которыми пользовались когда-то сами. Они пичкают студентов эстетикой старого театра. Будь моя воля, закрыл бы все театральные училища. Они, кроме вреда, ничего не приносят искусству. Но где же выход? Откуда будут появляться актеры? Вопрос важный, сложный. Театры должны возникать студийным путем. И разумеется, начало нового театра – в новой идее. Новый театр обязан прорвать эстетическую блокаду времени. Опыт поколения, объединенный новой идеей, – вот на чем строится театр. Училище, ежегодно поставляющее определенное количество ремесленников, ничего не дает. Если и появляются интересные актеры среди выпускников, то благодаря тому, что они сами в училище оберегали свой талант от педагогов. Это счастливое исключение.

Народ.

Из чего родилась идея? Когда-то я прочел в «Советской культуре» статью Дикого о «Борисе Годунове». Это была не статья даже, а что-то вроде экспликации. Кажется, она опубликована была после смерти Дикого. Одним словом, Ал. Денис. рассказывает о том, ради чего он собирался поставить эту пьесу. Изложено было все так ясно, что я на долгое время заразился этой статьей. Дикий очень просто, примитивно даже, доказал, почему в трагедии Пушкина главное действующее лицо – народ. Я не помню уже, как посеянное Диким зернышко истины пустило корни и разрослось в моем мозгу. Появились какие-то странные и смутные еще образы: «Цари и народ», «Вожди и народ», «Партии и народ», «Ученые и народ», «Государство и народ» и т.д. и т.п. После все эти образы-миражи стали сливаться во что-то единое и огромное. Я начал интересоваться книгами о народе – Л. Толстой, Мишле, Ключевский и т.д. Наконец, я понял, что Народ – это самая зудящая и самая запутанная проблема всех времен. Решить эту проблему никому не дано. Но с ней связаны все самые личные и самые интимнейшие проблемы. И возникла мысль написать книгу о народе. Для себя. Откровенную и предельно правдивую и честную. Без лести, без заискиваний перед этим самым загадочным существом по имени Народ. Я вспоминаю подробности зарождения замысла книги о народе с простой и единственной целью: надо найти ту печку, от которой я начну танцевать. Я понимаю, что необходимо прежде всего окружить себя собеседниками – Маркс, Энгельс, Ленин, Мао Цзедун, Шопенгауэр, Ницше, Л. Толстой, Ганди, Христос, Конфуций, Кант, Соловьев, Ключевский, Уитмен, Гёте, Шекспир, Пушкин, Достоевский и т.д. – целая армия собеседников. Но помимо этого с самого начала заниматься решением конкретных рабочих вопросов. «Что такое народ?» – например.

Встречались в моей жизни удивительные люди. Их судьбы интересны и прекрасны. Я должен описать их. Когда-то я даже планировал в год познакомиться, узнать и описать жизнь десяти – пятнадцати человек. Сейчас я об этом вспоминаю с улыбкой. Но доля истины в таком планировании есть. Оно нацеливает на профессиональную жизнь. Надо окружать себя интересными судьбами, фактами, случаями, постоянно жить в окружении будущих героев. В книгах, которые я задумал, не должно быть даже одного фальшивого и ненужного слова.

Когда-то я задумал для себя университет самообразования. Как только я не называл его! И киношколой, когда решил посвятить себя главным образом кинематографии. В киношколе были мастерские и кафедры. Потом появились сразу три школы: киношкола, театральная школа и литературная школа. Но везде, где бы я ни писал о школах, подробно излагая программы и уставы этих школ, я избегал одного слова: самообразование. Эту запись я специально начал почти с ненавистного мне слова. Почему же я избегал употреблять его? В нем всегда чудилось мне что-то дилетантское, несерьезное и оскорбительное даже. А как же назвать все мои школы, как не самообразовательными? Надо сказать, что мне дико повезло. Я не напичкан университетскими прописными истинами. Передо мной открыт простор русской литературы, русского языка, зарубежной литературы и пр. И сейчас, собираясь определить круг чтения на будущее, буду руководствоваться не программными категориями, а личными, субъективными. Буду прежде всего ориентироваться на литературу, близкую мне, а через нее уж подбираться к писателям «программ». Проникнуть в крепость литературы я могу только через знакомые мне ходы – через Булгакова, Бабеля, Солженицына, Чехова, Бунина, Горького, Ал. Толстого, Г. Успенского, через «Будь здоров, школяр!» Окуджавы, через «Киру Георгиевну» Некрасова, через володинские сценарии и пьесы, через «Марту Квест», через Ж. Ренара. Я не хочу сказать, что других писателей я хуже понимаю. Просто к этим я душой уже прирос, легко, без напряжения. И душевную, личную, связь с литературой через названных писателей нужно постоянно поддерживать. Только тогда станут быстрей и естественней возникать другие родственные связи.

И все-таки не мешает наметить план последовательной работы на будущее. Он должен касаться не только литературы, но и философии, природы человека, истории. В первую очередь, естественно, надо нацелиться на русскую классику. Чувствую себя достаточно взрослым и зрелым, чтобы впитать в себя максимум художественной информации от общения с самой высокой литературой. И какой бы план я ни составлял – передо мной всегда вставали две гигантские фигуры – Толстой и Достоевский. Не будет исключения и на этот раз. Думаю, если за 1970 год мне не удастся осилить ничего, кроме наследия этих писателей, я все равно буду считать, что год был очень насыщенным и полезным. Говоря о Толстом и Достоевском, я имею в виду не только их произведения, но и литературу вокруг – критическую, мемуарную, историческую. Это будет относиться и к другим авторам.

Стремление к нравственному перевороту в мире, присущее всем истинным художникам, лежит вне политики, вне идеологии. Развить эту мысль позже.

Мы ошибочно выделяем писателей по их политическим устремлениям, делаем идеологический отбор – «критический реализм», «соцреализм». И писатели укладываются в эти определения очень неохотно. Но искусство, повторяю, – вещь нравственная. Истинная нравственность всегда будет в конфликте с нравственностью государственной, потому что истинная нравственность лежит на пути к Истине. Государственная нравственность не нуждается в науке о природе человека, об обществе, о вселенной. Наука ей мешает. Любая государственная нравственность ограниченна и необъективна, лжива и консервативна. Искусство – вечная революция, вечное недовольство, вечное пророчество новых невиданных возможностей Человека, Природы и Общества.

«Вещи». Пьеса-монолог. Для одного актера. Герой перебирает вещи, которые он героически сохранил для своего начальника (тут есть и трофейные, которые начальник прислал уже с фронта). Начальник – человек очень сложного характера и трагической судьбы. Жена погибла во время бомбежки. Сын и дочь ушли на фронт добровольцами и погибли за Родину, за Сталина, за коммунизм. Или он из репрессированных? Заступиться за него нельзя было, и единственно, на что мог пойти герой, – это сохранить с риском для жизни вещи своего начальника. Пофантазировать. Главное в пьесе – человек, хранящий вещи другого человека. Почему он перебирает вещи? Потому что сегодня День Победы. Надо подготовиться, все еще раз проверить. Тема разговора – про вещи – все время перебивается отступлениями, лирическими отступлениями о войне и о мире, о смерти, о страданиях народных, о судьбах знакомых людей, о концлагерях, о будущем. На разговоры о разных предметах наводят вещи – они тоже одно из главных действующих лиц. Герой – раб по призванию, но обаятелен чем-то, смешон, временами трагичен.

О профессионализме. Я очень много навредил сам себе рассказами о своих замыслах. У меня было желание похвастаться, дескать, вот какой я талантливый на все руки. Ничтожная цель, а ущерб огромный. Одно из самых главных качеств профессионала (и не только в литературе) – умение молчать, умение беречь свой замысел от дешевки, от обмельчания. Не рассказывать надо о еще не сделанной работе, а готовить сюрприз для всех. Это очень важно. Итак, воспитывать в себе еще одно профессиональное качество – умение молчать. Должен добавить, что в театре оно – это качество – не менее ценно. Объяснить режиссеру только минимум из задуманного, чтоб он знал лишь правила игры, а не весь замысел. Этим самым я буду отвоевывать самое драгоценное в актерской работе – право на самостоятельность, право на чудо.

Самостоятельность во всем! Литература, режиссура, актерская работа. Все доводить до конца, быть гибким, предельно настойчивым и упрямым в претворении своих замыслов. Запомнить, что самый легкий путь (он не исключен, если ведет к самостоятельности) – соавторство.

Театр одного актера.

Заняться серьезно работой – исторической, теоретической, актерской. Бобок. Сон смешного человека. Вологодские бухтины. Вечер Горбунова.

Тимон Афинский. Римские рассказы. Даже предварительное перечисление еще необязательного репертуара говорит о разнообразии и трудности при осуществлении идеи театра одного актера. Театр этот существовал как театр преимущественно чтецкий: Горбунов, Закушняк, Балашов, Рецептер и т.д. Я ставлю перед собой совсем иную задачу. Мой театр должен быть игровым. Помнить об этом постоянно – при выборе репертуара, при режиссерской разработке и на сцене, разумеется. Я не упомянул вещей чисто поэтических («Открытие Америки», «Песня большой дороги»), документальных, да дело и не в этом. Театр одного актера – безграничен! Самое главное – показать хоть на секунду человека голым, наедине с самим собой. А после можно играть хоть 3 часа подряд (интересно, разумеется) К чему мне эта дежурная запись?! Надо делать театр одного актера, а не раздумывать о нем.

![Книга Из карманных записных книжек [ДО] автора Николай Гоголь](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-iz-karmannyh-zapisnyh-knizhek-do-258489.jpg)