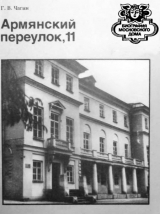

Текст книги "Армянский переулок,11"

Автор книги: Геннадий Чагин

Жанры:

История

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 5 страниц)

Дядька поэта

Последний год жизни дядьки поэта Николая Афанасьевича Хлопова, судьба которого и кончина долго оставались неизвестными, также связаны с домом Тютчевых в Армянском переулке.

Ф. И. Тютчев очень любил своего дядьку и долгие годы после его смерти помнил о нем. Так, в апреле 1868 года, хваля в письме брату доброту своей невестки Ольги Александровны, ее буквально материнскую заботу о слабом здоровьем муже – старшем сыне поэта Дмитрии Федоровиче, Федор Иванович добавлял: «Вся эта история несколько оживила во мне память о моих страстных отношениях во время оно к давно минувшему Николаю Афанасьевичу».

Всем известна знаменитая пушкинская няня Арина Родионовна. Помнят читатели книги «Детские годы Багрова-внука» доброго и ласкового слугу Сережи Ефрема Евсеева. Можно привести, наконец, десятки других имен нянь и дядек, первых воспитателей детей русских дворян, которые оказали на своих питомцев большое нравственное влияние, заложили в них знание русского быта, основы русского языка, патриотизма. К ним с полным правом можно причислить и Николая Афанасьевича Хлопова, приставленного к Феденьке Тютчеву с его четырехлетнего возраста.

Вольноотпущенный Татищевых, Хлопов поступил в услужение к Тютчевым для ухода за их сыном Федором, которому стал нянькою и добрым другом на протяжении почти двух десятилетий. «Грамотный, благочестивый, он пользовался большим уважением своих господ»,– писал о нем в биографии поэта И. С. Аксаков. Николая Афанасьевича уважала и даже побаивалась вся дворня.

Уважали Хлопова и друзья Федора, зачастую прибегая к советам мудрого человека. Так, когда в 1821 году Погодин в очередной раз искал себе места домашнего учителя, поэт хотел сосватать его учителем к их многодетным жильцам Булыгиным, долгое время снимавшим небольшой флигель во дворе дома. С ними как раз дружил Николай Афанасьевич, к которому за советом и обратился Погодин. Что уж они тогда говорили между собой, осталось неизвестным, только после этого Погодин от места у Булыгиных отказался.

Родители вполне доверяли заботам верного дядьки об их сыне, которого даже в студенческие годы Хлопов ежедневно провожал на учебу в университет. Поэтому когда Федор уезжал за границу, то лучшего спутника ему и не искали. Екатериной Львовной строжайше вменялось слуге доподлинно описывать жизнь ее дитяти в «неметчине», что Николай Афанасьевич с удовольствием и исполнял на протяжении трех лет.

Пребывание двух русских людей, пожилого и юного, за границей, в незнакомой обстановке, которая была особенно тягостна для не знающего языка Николая Афанасьевича, еще больше сблизило их обоих. А Хлопов и там сумел создать для своего питомца русский домашний уют в квартире, с московской сытной пищей и добрым русским гостеприимством. Поэтому у них так любили бывать сослуживцы Тютчева и гости из России.

По истечении трех лет, летом 1825 года, Николай Афанасьевич вернулся с Федором Ивановичем в его первый отпуск в Москву и с тех пор дальнейшая судьба Хлопова оставалась неизвестной. Аксаков, например, в биографии Тютчева писал о нем: «Николай Афанасьевич оставался в Мюнхене до самой женитьбы Федора Ивановича в 1826 году, а потом возвратился к Ивану Николаевичу, в доме которого, через несколько лет, и умер». То же примерно полвека спустя писал о Хлопове и внук поэта Н. И. Тютчев. А вот правнук К. В. Пигарев в своей монографии «Жизнь и творчество Тютчева» уточнил, что Николай Афанасьевич уже вторично в Мюнхен не уезжал.

К сожалению, не сохранились и письма, которые верный слуга писал из Баварии матери поэта. Но тем не менее он оставил нам несколько интересных сведений об очень памятных для Федора Тютчева днях. И сделал это, надо сказать, довольно оригинальным способом.

Оставшись в Москве после вторичного отъезда Федора Ивановича за границу, он заказал икону, на лицевой стороне которой памятные для его питомца даты изображались в виде святых, а потом на обороте старый слуга еще уточнил их собственной рукой.

В центре иконы было изображение богоматери «Взыскание погибших». ежегодно отмечаемое 5 февраля, а на обороте ей соответствовала надпись: «В сей день мы с Федором Ивановичем 1822 года приехали в Петербург, где он вступил в службу».

По четырем углам были изображены святые, дни почитания которых были связаны с такими памятными для Тютчева днями: 11 июня 1822 года – день отъезда в Баварию и приезд в отпуск три года спустя. Во втором и третьем углах иконы одна за другой шли интригующие надписи: «Генваря. 19, 1825 г. Федор Иванович должен помнить, что случилось в Минхене от его нескромности и какая грозила опасность». И «20 генваря (т. е. на другой же день.– Авт.) все кончилось благополучно».

Эти надписи, безусловно, были связаны с большим увлечением Федора Тютчева юной Амалией Лерхенфельд и даже, по семейным преданиям, предстоящей из-за нее дуэли. Но, как видно из записей Хлопова, ко всеобщей радости «все кончилось благополучно».

И, наконец, надпись в четвертом углу: «В сей день, в бытность нашу в Варшаве (во время проезда в первый отпуск в Россию.– Авт.) произведен Федор Иванович в камер-юнкеры». Тютчев получил это придворное звание (соответствующее по гражданской табели о рангах чину статского советника и дающее право называться «ваше высокородие») 31 мая 1825 года. Шел ему тогда всего двадцать второй год.

Интересно, что тремя годами раньше, будучи примерно в том же возрасте, звание камер-юнкера получил «второй лицеист», князь Александр Михайлович Горчаков. И тогда министр иностранных дел Нессельроде подумал, прежде чем подписать представление на Горчакова: «Молодой человек уже метит на мое место». А Горчаков действительно «метил» и действительно стал канцлером, а вот Тютчев? Ему претила всякая мысль о долгой, усердной службе, нудном подъеме вверх по служебной лестнице. Вот откуда его столь долгое сидение в секретарях миссии.

Посередине иконы была последняя, во многом проливающая свет на «разгадку» судьбы Хлопова надпись: «В память моей искренней любви и усердия моему другу Федору Ивановичу Тютчеву. Сей образ по смерти моей принадлежит ему. Подписано 1826 года марта 5-го. Николай Хлопов».

5 марта 1826 года – день свадьбы Тютчева и вдовы Элеоноры Петерсон, урожденной графини Ботмер. Будь Хлопов в это время в Мюнхене, он, конечно, и подарил бы эту икону Тютчеву в столь памятный для того день. Но Хлопова там уже не было. Аксаков об этом не знал и, видимо, основываясь на дате «5 марта 1826 года», считал, что Хлопов уехал во второй раз в Мюнхен с Тютчевым. По-впдимому, не знал биограф поэта и о дате свадьбы. А вот К. В. Пигарев знал, оттого и указал эту дату в своей монографии.

Но тогда, если Хлопов в Мюнхен не уезжал, то 5 марта он не мог знать о женитьбе Федора Ивановича, ибо о дне свадьбы вряд ли знали и родители поэта. Свадьба состоялась поспешно, ведь Тютчев только два месяца, как вернулся из отпуска, а до этого он был безумно влюблен в юную Амалию и о женитьбе на другой женщине у него вроде бы и мыслей не было. Кроме того, избранница поэта была лютеранкой, а он православного вероисповедания, возникали трудности не только с получением родительского благословения, но и церковного разрешения. Вот и вынуждены были молодые на первых порах скрывать свой брак.

Поэтому, вероятно, надо считать дату 5 марта случайным совпадением, скорее всего это время изготовления иконы. Но вот фраза: «Сей образ по смерти моей принадлежит ему...» заставляет задуматься. Что это за слова о смерти, ведь о дряхлости Николая Афанасьевича вроде бы говорить было еще рановато. Возраст его был определен мною по найденным в архивах записям в исповедных ведомостях той же церкви Николая Чудотворца в Столпах. Ко времени подписи на иконе ему было около 56 лет (следовательно, он был примерно двумя годами моложе отца поэта, т. е. около 1770 года рождения).

Оказывается, Хлопов к тому времени был тяжело болен. Об этом знали родители Федора Ивановича, поэтому и не послали вновь преданного слугу в Баварию. Знал о своей неизлечимой болезни, все более подтачивающей его силы, и Николай Афанасьевич. Поэтому и поторопился заказать образ для подарка сразу же после отъезда своего воспитанника. Вот откуда все даты на иконе, которые уже не мог удерживать в памяти преданный слуга, боявшийся, что с его смертью они забудутся. Чувствуя свою близкую кончину, и написал он конкретно: «по смерти моей...»

С каждым днем больному становилось все хуже. Сырая весна не способствовала улучшению состояния его здоровья. И вот 16 мая 1826 года он попросил привести к нему священника, долго исповедовался ему и вскоре умер. «В доме г. надворного советника Ивана Николаевича Тютчева умре вольноотпущенный дворовый человек Николай Афанасьев, 56 лет, от расслабления желудка. Исповедан и приобщен приходским священником при дьячке. Тело похоронено на Калитническом кладбище (Калитниковском.– Авт.) 18 мая».

Места захоронения его теперь уже не существует. Но память о Николае Афанасьевиче Хлопове, друге, первом свидетеле детских и юношеских лет жизни поэта, бережно сохраняется в Музее-усадьбе Мураново имени Ф. И. Тютчева вместе с иконой, завещанной старым слугой.

После Тютчевых

С годами либеральными идеями, видимо, проникались и родители поэта. Части своих дворовых людей они во второй половине 1820-х годов дали вольную. Одними из первых среди них были члены семьи Кругликовых. Тютчевы даже нашли возможность прилично выдать замуж Катюшу Кругликову (помните, первую любовь поэта). В феврале 1829 года состоялась свадьба ее со служащим университетского пансиона, чиновником 9-го класса А. А. Буниным. На бракосочетании поручителями были уже отставной капитан А. В. Шереметев, служащий коллегии иностранных дед Григорий Михайлович Толстой (двоюродный дед поэта по матери), И. Н. Тютчев, который, видимо, и снабдил невесту приданым.

Интересен и такой факт. В самом начале 1830-х годов в Армянском переулке, во владении № 4, у купца Михаила Фролова снял квартиру для своей молодой семьи – для жены Терезы Андреевны и дочери Лидии магистр Московского университета Семен Егорович Ранч.

Стареющим родителям Тютчевым после длительной отлучки сыновей по службе большой особняк становился в тягость. Они уже присмотрели себе дом поменьше, в том же Армянском переулке под № 1, который н приобрели в ноябре 1831 года на имя Екатерины Львовны за 32 тысячи рублей и прожили в нем с большими перерывами до 1840 года.

Свой же дом, вскоре после прошедшей по Москве холеры, которую Тютчевы пережидали в Петербурге (где встречались с приезжавшим в отпуск сыном Федором), Екатерина Львовна продала 7 апреля 1831 года Московскому попечительству о бедных духовного звания за 81 тысячу рублей. Финансировал эта попечительство богатый московский меценат Дмитрий Петрович Горихвостов. И предшествовала этому, по преданию, следующая история.

Горихвостов находился в дружеских отношениях с московским митрополитом Филаретом. Как гласит молва, однажды на вопрос, заданный митрополиту: «Учитель благий, что сотворю, да живот вечный наследую?» – тот ответил: «Нищие и бескровные введи в дом твой, убрусом твоим отри слезы вдов беззащитных, к сердцу твоему прими воздыхания сирот безродных». Эти-то слова якобы и подвигли Горихвостова отдать громадный особняк, да не один, а вместе с капиталом своим на устройство и содержание вдовьего дома. С тех пор и стал он называться в простонародье «горихвостовским» заведением.

А потом и Филарет захотел как будто бы последовать доброму примеру и на свои средства для девочек-сирот, которые обитали с матерями в доме в Армянском переулке, устроил первое в Москве девичье духовное учебное заведение. Вскоре, отпочковавшись от «горихвостовского», оно получило название женского епархиального училища, в свою очередь в народе прозванного потом «филаретовским».

Уже в начале 1830-х годов здесь ежегодно проживало до 170—180 престарелых вдов и девиц духовного звания. Заведение вскоре стало лучшей в Москве богадельней. Проживающие в ней размещались в «высоких, светлых просторных залах старинного барственного дома, со всеми остатками древней роскоши: прекрасным паркетом, громадными трюмо, мраморными колоннами и подоконниками... В палатах размещались древние старушки, где по 4, где по 6, но не свыше как по 8 человек, смотря по размеру комнат. У каждой чистенькая постель и свой особый уголок со столиком или шкапчиком, сундуком и двумя-тремя стульями на случай гостей.

Харчи простые, но здоровые и сытные, щи с мясом, каша, жареный картофель... Хлеб собственного печенья, равно как и квас, положительно великолепные, а также огурцы собственного соленья...» При богадельне имелась и домовая церковь (в которую была преобразована парадная столовая), теплыми коридорами соединялась она со всеми этажами здания.

Богадельня оставалась в доме еще и в 1920-х годах, только называлась она уже Домом соцобеспечения имени Некрасова. Первой «реставрацией» дома в наше время можно считать разбор пристройки к особняку (так называемой покойницкой при домовой церкви), «надобность в которой,– как писал председатель правления жилищного товарищества Наумов,– давно миновала и не подо что не может быть использована...» Она и была разобрана в июле 1922 года.

Уже в наше время особняк в Армянском переулке был описан в литературе, но не как отчее гнездо великого русского поэта Ф. И., Тютчева, а как прообраз 2-го Дома собеса в знаменитом романе «Двенадцать стульев». Об этом красочно рассказано в воспоминаниях музыканта Михаила Штиха, побывавшего в доме с благотворительным концертом в начале 1920-х годов: «Вспомнил, как в комнату, где стояло потрепанное пианино, бесшумно сползлись старушки в серых, мышиного цвета платьях и как одна из них после каждого исполнения номера громче всех хлопала и кричала «Биц!» Ну и еще последняя, совсем уже пустяковая деталь: парадная дверь была чертовски тугая и с гирей – противовесом на блоке. Я заприметил ее потому, что проклятая гиря – когда я уже уходил – чуть не разбила мне футляр со скрипкой... Прошло некоторое время и, читая впервые «Двенадцать стульев», я с веселым изумлением нашел в романе страницы, посвященные 2-му Дому старсобеса... И до сих пор я не могу избавиться от галлюцинации: все чудится, что Альхее и Паша Эмильевич разгуливают по двору невзрачного особняка в Армянском переулке...»

Особняк действительно с каждым годом его нещадной эксплуатации внешне, да и внутренне, выглядел все хуже и хуже. Примерно в сороковых годах в нем даже размещался магазин. Дом превратился в обыкновенную «коммуналку». Так продолжалось до 1960-х годов, когда встал вопрос о расселении жильцов дома в связи с его полной реставрацией как памятника архитектуры. В поисках арендатора он даже чуть было не стал обыкновенным рестораном.

Наконец решением Моссовета за № 23/24 от 12 июня 1968 года дома по Армянскому переулку № 11 и 11а (т. е. сам дом и строения во дворе) были переданы организации Союзвторцветмет Министерства цветной металлургии. Но потребовалось еще десятилетие, чтобы отселить жильцов, найти соответствующие средства на ремонт и реставрацию здания.

Прошло еще десять лет. И вот решением Моссовета дом № 11 в Армянском переулке осенью 1988 года был передан самой гуманной организации нашей страны – Советскому детскому фонду имени В. И. Ленина. Как бы символически продолжено благородное дело милосердия предыдущих поколений.

И теперь, думается, когда многие дети Москвы, всей страны получили возможность бывать в этом здании – замечательном памятнике архитектуры конца XVIII века, они с интересом узнают о его богатой истории. О том, что в этих стенах звучал голос юного Тютчева, что дом посещали поэты старшего поколения – И. И. Дмитриев, В. А. Жуковский, А. Ф. Мерзляков, известнейшие русские литераторы и публицисты, среди которых были Н. М. Карамзин, П. Я. Чаадаев, А. А. Бестужев-Марлинский, а также мпогие члены тайных обществ – будущие декабристы.

Рассказывая сегодня о старинном московском особняке, нельзя не сказать с большим сожалением, что на доме до сих пор не установлена мемориальная доска, свидетельствующая о долгом проживании в нем великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева. Пока безуспешную работу в этом направлении ведут Союз писателей СССР, Всесоюзный Тютчевский комитет, Общество охраны памятников и другие общественные организации. Думается, что свое веское слово здесь должен сказать Моссовет.

Использованная литература

Аксаков И. С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М„ 1886,

«Архитектурные альбомы М. Ф. Казакова». М., 1956.

Базиянц А. П. Над архивом Лазаревых. М., 1982.

Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове. М., 1963.

Когинов Ю. И. Вещая душа: Роман-хроника. М., 1983.

Материалы для истории Лазаревского института восточных языков. Вып. 1. М., 1914.

Никольская О. Находки в старинном доме. Вечерняя Москва. 1982. 24.07.

Озеров Л. А. Поэзия Тютчева. М., 1975.

Пигарев К. В. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962.

Покровский Д. А. Очерки Москвы. Исторический вестник, 1893, февраль.

Романюк С. К. Из истории московских переулков. М., 1988.

Сытин П. В. Из истории московских улиц. М., 1958.

Тютчев Ф. И.: Библиографический указатель произведений и литературы о жизни и деятельности / Под ред. К. В. Пигарова. М., 1978.

«Урания. Тютчевский альманах». М.; Л., 1928.

Чагин Г. В. Тютчев в Москве. М., 1984.

Чулков Г. И. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.; Л., 1933.

Чулков Г. И. Последняя любовь Тютчева. М., 1928.

Двенадцать лет жизни выдающегося русского поэта Ф. И. Тютчева связаны с домом, о котором рассказывается в этой книге. Здесь прошли его детство и юность, отсюда он отправлялся на учебу в Московский университет, здесь были написаны первые лирические стихи. Автору в результате многолетней работы в московских архивах и музейных фондах удалось сделать немало интересных находок, связанных с жизнью семьи Тютчевых в этом особняке. Ныне дом принадлежит Советскому детскому фонду имени В. И. Ленина.