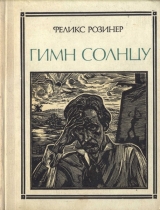

Текст книги "Гимн солнцу"

Автор книги: Феликс Розинер

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)

Ответ Бенуа, заметим здесь, не только остроумен, но и меток по существу: ведь у бога, когда он, согласно библейскому рассказу, творил землю и человека, не было опыта подобной работы и ему не у кого было учиться, так что богу поневоле приходилось быть дилетантом… Но, оставя шутки, мы должны признать, что Чюрленис, творя своим искусством невиданное, был «дилетантом» только в том смысле, что ни у кого и ничто не мог заимствовать и не мог учиться у кого-либо тому языку, которым заговорил. А истинный художник, вечно ищущий, сам в своих глазах выглядит дилетантом-недоучкой в сравнении с идеалом, к которому стремится. Герой одного из фильмов Ч. Чаплина, артист-клоун Кальваро говорит: «Все мы дилетанты! Мы живем недостаточно долго, чтобы стать чем-то большим…»

А как мало, как трагически недостаточно прожил Чюрленис! Ведь идет уже последний год его работы. Но мы, Сжимая это время до нескольких страниц идущего к завершению повествования и погружаясь в то, что он создал в преддверии конца, снова поражаемся: как много он успел!.. И сколько же могло еще быть впереди, если бы…

Он с необыкновенной интенсивностью занят живописью, а музыка как будто отодвинута им в глубь своего сознания. Но она не может с этим мириться, зерна музыки живут в нем неискоренимо, и, может быть, неожиданно для него, внезапно появляются на свет дружные всходы: разом, один за другим он сочиняет то пять, то семь прелюдов буквально в несколько дней. «Сочиняет» – слово не вполне подходящее; точнее сказать – «успевает записать» прелюды, тогда как чаще всего ростки его музыки на бумаге не оставались…

Эти последние прелюды 1908–1909 годов отличаются еще большей глубиной и строгостью стиля. Лаконичность и насыщенность музыкального языка Чюрлениса достигают теперь какой-то особенной плотности. Прежде мы сравнивали его прелюды с краткими японскими стихотворениями танка; теперь, если опять для аналогии обратиться к поэзии, Чюрленис в нескольких нотных фразах прелюда достигает возвышенности поэтической мысли трехстрочий Данте – терцин из его «Божественной комедии».

Встань! Победи томленье, нет побед,

Запретных духу, если он не вянет,

Как эта плоть, которой он одет!

Его прелюды последних лет – это и вот такие устремления духа к раздумью, и сосредоточенное растворение его в природе, которая тоже существует в непрестанном волнении, в смене форм и красок:

Уже заря одолевала в споре

Нестойкий мрак, и, устремляя взгляд,

Я различал трепещущее море…

А в живописи Чюрлениса этот последний период творчества дает редкостное разнообразие, которое больше всего иного говорит о неисчерпаемых возможностях художника. Сам он сказал тогда однажды, не предвидя близкого будущего, что замыслов в голове ему хватило бы на всю жизнь.

Две струи отчетливо прослеживаются в этом мощном потоке его воображения: всекосмический охват взглядом, смотрящим из каких-то неведомых далей на движение грандиозных миров; и одновременно пристальное, словно завороженное каждой мелкой деталью, каждым изгибом линий внимание к земной природе.

Светилам вселенной, мощным силам, действующим в недоступных нам сферах, посвятил он одну из последних живописных сонат – «Сонату Звезд», или иначе «Хаос».

Соната не закончена. Возможно, что Чюрленис, испытывая огромный творческий подъем, поспешил за новыми живописными идеями. А возможно, что в двух частях – «Аллегро» и «Анданте» – тему «Сонаты» исчерпал полностью. И в самом деле, грандиозность изображенного только на двух листах заставляет сомневаться, можно ли было передать в этом цикле что-то большее…

Сквозь оба листа тянется строгая горизонталь, заполненная звездным орнаментом, от этой узкой полоски ночного неба тянутся вниз прямые вертикальные линии, и они четким ритмом, как неумолимо идущие всемирные часы, делят пространства, мерят бесконечность, ведут хороводы светил, туманностей и планет. Вверх взмывает гигантский параболоид, по сторонам видны еще два таких же, но меньших, как бы отдаленных от нас. На острие сходящихся плавных линий параболоида, там, где мы сегодня поместили бы уносящуюся от земли ракету, расправляет в полете крылья условная фигурка. Этот образ стремящегося ввысь духа во второй картине предстает задумчивым ангелом, шествующим вдоль звездной горизонтали мимо сфер, эллипсов и туманов. Конечно, можно предположить, что в соответствии с воззрениями того времени Чюрленис вкладывал в понятие духа и высшего разума традиционно-идеалистический смысл, как это было свойственно многим и многим великим художникам прошлого. Мы же видим сейчас за этими его картинами восторженную, торжественную оду вселенной, гимн духу и разуму тех, кто в наши дни проникает в ее бесконечные тайны. И сам Чюрленис был одним из тех, для кого «нет побед, запретных духу». Пожалуй, если бы гипотезе нынешних физиков о расширяющейся вселенной потребовался поэтический образ, то им вполне мог бы быть чюрленисовский «Хаос» с его «координатной сеткой» прямых, мощной динамикой параболоидов, с множественностью пространств, которые проходят одно сквозь другое.

К «Сонате звезд» по некоторым признакам композиции и образному строю примыкает «Жертва» – картина редкостной даже у Чюрлениса красоты, цветовой и ритмической стройности. Но завершением, апофеозом темы космоса в его творчестве явилось огромное по размерам – в сравнении с остальными работами художника – полотно под названием «Rex».

Чюрленис писал «Rex’а» в Петербурге, зимой, писал на холсте полутораметровой высоты жидко разбавленной темперой.

Александр Бенуа в статье, посвященной выставке, на которой Чюрленис показывал «Rex’a», говорил о картине: «Главная ее прелесть, главная истина ее в нежных и печальных, но вовсе не приторных и необыденных сочетаниях красок, в ритмических хороводах небесных светил, в таинственной красоте одновременного восхождения многих солнц, тянущегося сияющим ободом над тоскливым закруглением земного шара».

Над ступенчатым светильником горит яркое пламя, оно озаряет фигуру огромного, сидящего на троне «Rex’a», и его еще большая тень отбрасывается на множественные сферы миров. Снова и снова строит Чюрленис вселенную, снова зажигает огни светил и пламя светильников и дирижирует невидимым оркестром, звуки которого сливаются в гармонии сфер.

И в «Rex’e» мы видим, как «наплывают» друг на друга пространства, как «небо» одного становится «землей» другого. Чюрленис и раньше в различных вариантах пользовался этой живописной идеей. Возможно, что такой прием до него не был найден никем, во всяком случае, никем не использовался сознательно.

Тогда же, вместе с тщательно продуманным «Rex’ом» появляется наивно-простая, наполненная детской ясностью восприятия жизни картина «Честь восходящему солнцу». Солнце, озаряющее нас, дающее свет, тепло и само бытие всему живому на нашей маленькой планете, шлет золотые лучи поверх плещущих волн, а над далеким горизонтом летят птицы и шествуют к солнцу неясные силуэты разного зверья во главе с самим слоном!.. Чюрленис по-прежнему остается ребенком, не забывшим сказки о джунглях, но остается и глубоким философом, который всегда готов объединиться и с мелкой птахой, и со всем человечеством, чтобы провозгласить: «Честь Солнцу! Слава ему – слава свету, слава жизни на земле!..»

Многие, в их числе А. Бенуа и Добужинский, видели в Чюрленисе художника, чьим замыслам соответствовали картины большие, может быть, фрески, росписи огромных плоскостей. Позже и писатель Ромен Роллан восклицал, говоря о Чюрленисе: «Каким плодотворным было бы развитие такого содержательного искусства в живописи широких пространств, монументальных фресок!» «Rex» как раз и явился работой, в которой он испытал себя на решении такой задачи.

Есть и еще одно свидетельство того, что Чюрленис успешно мог проявлять себя мастером крупных живописных форм. Летом, уже после отъезда вместе с Софией из Петербурга, он делает занавес для литовского театра в Вильнюсе.

– Радость невероятная, – рассказывал он об этом брату. – Натянул на стену холст шириной в 6, а высотой в 4 метра, сам загрунтовал. За два дня сделал набросок углем. А дальше при помощи стремянки происходило самое сумасшедшее рисование. В стилизации цветов мне очень помогла Зося, так что работа просто кипела.

Театральный занавес воскрешал седую древность: под ярким солнцем, у округлой черты морских берегов к большому, уходящему в небо дереву пришли люди, чтобы поклониться Перкунасу. По бокам занавеса – орнаменты из цветов. Все дышит здесь спокойным воздухом прибалтийской природы.

Цветы, ветви, листья, крылья бабочек – эти детали у Чюрлениса всегда служили теми ясными знаками, которые трепещущим чувством наполняли его сложный философский язык. Но в самые последние месяцы работы художник опять несколько меняет манеру, его интересуют идеи менее обобщенные, чем в космических сонатах или в «Rex’e». Он пишет, например, фантастический ночной город, над которым – а точнее, сквозь который – мчится призрачный всадник, воскрешающий в сознании литовцев древний литовский герб. И пишет несколько работ с изображениями жемайтийских крестов – больших деревянных, украшенных резьбой молельных крестов, которые делали народные мастера, а люди воздвигали на дорогах, у домов и на кладбищах. Эти кресты – сейчас они стали музейными реликвиями – были прежде непременной принадлежностью литовского пейзажа, и Чюрленис снова и снова обращался к нему за вдохновением для картин, заключавших его путь…

Особенно много работал он в последнее счастливое лето своей жизни:

– Писал по большей части с 9 утра до 6–7, а потом меньше, только из-за того, что дни стали короче. Почти ежедневно после работы ходили с Зосей гулять. В день выкуривал по 20–25 папирос…

Так рассказывал он о прожитом лете в письме, написанном уже в ноябре. Эту осень Чюрленис опять проводит в Петербурге, снова, как и год назад, когда он впервые приехал сюда.

Зачем он теперь отправился в город, где никогда не чувствовал себя свободно, где чуждался людей, вел замкнутый образ жизни и бывал разве только у одних Добужинских? Что-то похожее на отчаянную попытку пристать к сумрачным для него берегам Невы видится за этим шагом. Где-то там, в Литве, осталась жена, которая уже ждет их будущего ребенка. Он пишет нежные письма и думает о семье, в то время как чувство бессилия изменить что-либо в своей неустроенной жизни преследует его. Можем ли мы понять сегодня, что происходило с ним тогда?

Болезнь, готовая обрушиться на него, уже искала те слабые места, те обостренно-чувствительные точки в его душе, где можно было бы нанести роковой удар. И она их нашла. Два центра его натуры никогда не знали покоя: один из них тот, где он сжигал себя в творческой горячке; другой – болезненное чувство своей ответственности перед близкими ему людьми. Теперь, когда у него появилась семья и должен был родиться ребенок, чувство ответственности становилось мучительным испытанием его душевных сил еще и потому, что резче, чем когда бы то ни было, вступало в противоречие с желанием творить: ведь это желание всегда заставляло его отказываться от службы, от денежного благополучия, а творчество так и не давало возможности жить мало-мальски сносно…

В письме к жене он рисует набросок новой картины, названной им «Баллада о черном солнце»: жуткое видение черного солнца затеняет мир широкими, грозными лучами, слабое живое – светлое солнце не может перебороть встающей тьмы. И среди этого страшного фона – излюбленные мотивы: башня-замок, раскинувшая крылья птица, простые деревенские колокольни, деревья и река…

Черное надвигается на него, его нервы уже не способны сопротивляться потоку тьмы. Но творческий огонь горит неиссякаемо. В эти дни, а вернее, ночи в Петербурге, когда он уже не может спать, Чюрленис рисует один за другим тончайшие орнаменты пером и тушью. Узоры, близкие к народным образцам, он сочетает с бегло написанными от руки нотными строками литовских песен.

Графика, которая всегда привлекала его и всегда просматривается в четко очерченных контурах и тщательно выписанных элементах многих его картин, находит теперь особенно своеобразное выражение в его нотных орнаментах, в книжных виньетках, в украшенных изображениями заглавных буквах алфавита. Эти сопровождаемые рисунками буквы – их называют «инициалы» – Чюрленис предназначал для литовского шрифта. Полностью работу он не закончил.

По этим инициалам можно видеть, как тщательно работал Чюрленис. А рисуя орнаменты и виньетки, все пространства между линиями он с какой-то одержимой скрупулезностью покрывает мелкими окружностями и штрихами, создавая впечатление вибрирующей подвижности, текучести всех деталей.

Уже и сама реальность становилась для него полем, на которое его воспаленное сознание стало переносить постоянную работу художника: однажды увидели, как он начал вычерчивать пальцем кружочки на поверхности различных предметов домашней обстановки… Таково было одно из грустных проявлений начавшейся болезни, с которой физически переутомленный и уставший от вечной неуспокоенности организм переставал справляться.

За два года до этого Чюрленис написал триптих «Мой путь». Крайние картины триптиха составляют мотивы, которые у художника встречаются неоднократно: здесь мы видим холмистые взгорья, группы деревьев, башни, облака на синем небе. Но средняя картина необычна не только для самого Чюрлениса, но и вообще для живописного языка: на фоне условного пейзажа тянется неровный частокол из тянущихся вверх линий, которые словно бы множеством математических ординат вычерчивают кривую – график!.. График этот говорит о стремлении вперед и ввысь, отдельным ординатам – взлетам удается достичь очень больших высот, и там загораются звездочки – знаки побед.

Но вот уже близко к концу – резкий подъем, выше, выше взбираются линии, и вдруг – внезапный спад… Художник будто пророчески предвидел краткость своего пути и знал, какой ценой заплатит он за тот огонь, который поднял его к высотам.

– Кажется, еще недавно мы были детьми, – пишет он брату из Петербурга, – играли, купались, устраивали прогулки, а теперь?.. Мысли стали уже серьезнее, начинаем постепенно стареть. И в Африку уже меньше верим, хотя иногда еще и предаемся мечтам. Если бы можно было хоть немного приподнять завесу и увидеть, что будет через три, пять, десять лет.

…Не оставалось ни десяти, ни пяти, ни трех лет: Чюрленис был болен неизлечимо.

– Осенью, когда он вернулся, – рассказывает Добужинский, – я был долго занят в Москве, в Художественном театре, и в мое отсутствие он раз-другой навестил нашу семью, а потом исчез. Вернувшись в начале зимы в Петербург, я стал беспокоиться, что он не показывается у нас, и пошел к нему (в то время он жил на Измайловском проспекте). Нашел его абсолютно больным. Я срочно сообщил об этом его жене в Вильнюс и его другу Ч. Саснаускасу, который жил в Петербурге…

Был самый конец года, наступали рождественские дни, когда София приехала к мужу. Он, с его всегдашней заботливостью, с его неотступными мыслями о необходимости устроить счастливое благополучие своей семье, хочет превратить эти дни в небывалый праздник для любимой Зоси: он заказывает ей наряды и украшения, оплатить которые не мог – ни когда-либо прежде, ни теперь… София пытается успокоить его и дает продавцам понять, что заказы эти делает человек с расстроенными нервами…

Все тот же старый возчик Янкель в последний раз привозит Чюрлениса и Софию в родной дом. Константинас был в прекрасном настроении, и это обманывало всех. Иногда он гулял по улицам и тропкам среди зимних деревьев, иногда садился к инструменту и, как прежде, начинал импровизировать: болезнь оставляла надежду, чтобы внезапно подобраться снова.

Из Варшавы приехал один из друзей, чтобы побыть около больного и помочь в уходе за ним. Потом возникает необходимость поместить его в лечебницу.

Чюрлениса увозят в Варшаву, а оттуда в близлежащие Пустельники, где он остается жить в небольшой частной клинике для душевнобольных.

Завесу, опустившуюся пред ним, приподнять уже не удавалось.

О жизни его с весны 1910 года осталось досказать немногое.

К исходу этой весны в состоянии больного появились было обнадеживающие признаки, и София сообщает Добужинскому: «У нас к лучшему клонится – быть может, в начале июля выпишут Н. К. из больницы. Кажется, поедем в Палангу, на берег моря».

Но ожидаемой выписки не последовало, хотя некоторое время Чюрленису действительно было заметно лучше. Ему даже разрешили рисовать немного. Успел он испытать большую радость, узнав уже поздней осенью о рождении дочери. Короткая записка с поздравлениями Софии и маленькой Дануте была последним его письмом.

Между тем начинался тот неумолимый ход событий, по которому неизбежно наступает время, когда истинное, большое искусство обретает известность и признание наперекор любым обстоятельствам, наперекор личным неудачам художника, наперекор его жизненной трагедии.

Картины Чюрлениса выставляются на выставках, которые следуют одна за другой в Вильнюсе, в Москве, в Петербурге. Имя его начинают с уважением произносить уже не только в узком кругу живописцев, знавших его лично, но и в более широкой среде художественной интеллигенции, в кругах любителей живописи. В своих критических статьях Александр Бенуа называет Чюрлениса в числе талантливейших мастеров России. Когда в 1910 году возрождается общество «Мир искусства», Чюрлениса признают одним из его членов. Общество организует свою выставку, и ее лучшим украшением становится одна из картин Чюрлениса. Приходит приглашение участвовать и на выставке за границей.

Теперь-то, наверно, посыпались бы заказы со всех сторон, картины его покупались бы за большие деньги!.. Но Чюрленис разделяет участь многих великих талантов: слава опаздывает.

Он проводит в больнице осень, потом в начале зимы 1910/11 года наступает ухудшение. Исстрадавшийся человек доживает еще и до весны – до любимой им весны, которая всегда вливала в него новые силы, будила бодрость и раздувала постоянно горевший в нем огонь творчества…

Было последнее с нею свидание: он вышел увидеть весну. Совершив прогулку под небом, им воспетым, под облаками, которые плыли куда-то, пройдя среди тонких стволов еще дремлющих в зимнем убранстве деревьев, вдохнув свежий воздух, прилетевший, быть может, с моря, с родного далекого моря, он вернулся в палату. Вернулся и слег, чтоб уже не подняться.

Началось воспаление легких, и дни его были теперь сочтены. Еще за три дня до кончины он говорил, узнавал окружающих, но приехавшая София застала мужа в беспамятстве. Приехала и Мария – подруга юности, сестра любимого товарища, Генека Моравского, который был вдали от родины, вдали от Чюрлениса.

Вечером 10 апреля солнце садилось медленно. Оно смотрело в окно, и светлые лучи тихо скользили по его лицу. Простившись, солнце ушло, чтоб уступить свое место звездам. Когда стемнело, засияли Весы и множество иных созвездий, и весенние планеты мерно двинулись по небосводу извечной дорогой. Ритмы вселенной ненарушимы, и когда на Земле прекратилось биение сердца того, кто умел слушать ритм и гармонию сфер, все в мире по-прежнему шло своим чередом.

Над ним были звезды. А Солнце в это же время всходило уже на востоке – над страной, чье искусство так близко было ему. В далекой Японии неизлечимо больной человек, совсем молодой, двадцати пяти лет, держал в руках свою книжку стихов, только недавно вышедшую из печати. Имя его, больного поэта, – имя Исикавы Такубоку было тогда почти никому не известно, а сейчас его знает весь мир. Такубоку проживет еще ровно год, до будущего апреля, и ему в его стране станут воздвигать памятники из камней с выбитыми на них строками его стихов – танка.

Пусть же на этих страницах возникнут в память Чюрлениса строки стихов Такубоку. Есть глубокое внутреннее сходство благородных духовных качеств, сходство характеров и жизненных судеб этих двух великих поэтов, двух великих сыновей разных народов, но одной эпохи, а главное, одного рода – Человечества.

«Хрустальный шар – вот все, что я хочу! Чтоб был передо мной большой хрустальный шар, когда я думаю о людях».

«Есть беззаботная усталость. Завидую тому, кто целый день, дыханья не переводя, работает… Потом легка усталость».

«Я взошел на вершину горы. Шапкою помахал, сам не знаю кому. Снова спустился вниз».

«Зарыться в мягкий ворох сена пылающим лицом… Такой любовью я хочу любить».

«Как сердцу мил родной деревни говор! На станции в толпу вмешался я, чтоб только поскорей его услышать».

«Я в дом пустой вошел и покурил немного… Мне так хотелось одному побыть».

«Я книгу бросил. Рассеянным взглядом глубоко в картину ушел, выпуская кольца табачного дыма».

«Вечером вдруг захотелось мне написать длинное, длинное письмо, чтобы все меня полюбили».

«Хотел бы положить я в изголовье жемчужину печали, сквозящую прозрачной синевой, и слушать до утра, как стонут сосны…»