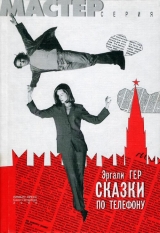

Текст книги "Казюкас"

Автор книги: Эргали Гер

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)

– Там жили рыцари, князья там всякие, а войти в него можно только через подъемный мост, поднимается и опускается на цепи, вот такой толщины, толще тебя, а вокруг замка озеро, там люди плавают на лодках или на яхтах, у кого сколько денег… – элегически живописала Ксюшка, изображая бутербродом плывущую по волнам яхту, а Дуся, держась на траверзе по правому борту от бутерброда, отвечала:

– Но сейчас зима, озеро, наверное, замерзло.

– Ну и что?.. Только я не знаю, работает ли он зимой, это надо у папы спросить.

– Работает, – сказал Акимов. – С добрым утром, товарищи.

– А-а, проснулся! Пап, а мы знаешь что решили с Дусей?

– Знаю. Догадываюсь.

– А он точно работает зимой?

– Кто, замок? Точно. Работает. Пашет во всю.

– Ну, па-апа, я серьезно!

– Озеро закрывается на зиму, а замок пашет, как папа Карло.

– Ну-у, па-а-апа!.. Я просто не знаю, как сказать!

– А не знаешь, скажи просто: музей. Музей работает, замок стоит, озеро сковано свинцовым льдом. Просто скажи: туристы зимой и летом ползают по Тракайскому замку, смутно ощущая грубое, холодное величие камня, тесанного семьсот лет назад, и подавляют невольный трепет мечтой о шашлыке. Учись выражаться просто и ясно, в этом сила человека с мозгами. Верно, Дусь?

– Пожалуй, – смеясь, ответила Дуся. – Ты сейчас похож на кукушку, которая высунулась из часов и застряла.

– Ничего себе просто, – сказала Ксюшка.

– Тогда пора будить Таню и собирать вещи, чтобы потом не бегать, не суетиться. Это действительно недалеко? – спросила Дуся. – Мы не опоздаем на поезд?

День отъезда.

– Жестокий ты человек, Евдокия, – сказал он. – Могла бы не напоминать про отъезд.

– А вот и не поедешь, поросеночек, я тебя никуда не пущу! – воскликнула Ксюшка, хватая ее за полу халатика; Дуся испуганно прижала халат к ноге и взглянула на Акимова с легким укором.

– Отпусти ее, Ксюшка, ей все равно придется ехать в Москву. У нее же здесь ничего нет, кроме халатика.

– А потом приедешь?

«Я? – Дуся взглянула наверх, на Акимова; тот закивал, подсказывая солгать. – Я постараюсь… А теперь, поросеночек, пошли будить Таню. У тебя это здорово получается…»

Они приехали в Тракай десятичасовым автобусом, т. е. ближе к одиннадцати, и по краю большой заснеженной пустоты, по берегу с вмерзшими в лед плоскодонками побрели к замку. Не было ни зеленых озер, ни скользящих по глади вод байдарок-водомерок, ни синего неба; городишко, как набор елочных игрушек, лежал упакованный до весны в серый снег и низкую облачность. Не было поначалу и самого замка – его затирал серый мыс с бликующим ворохом воспоминаний, заброшенным монастырским садом, посреди которого стоял девятилетний Акимов с жирной виноградной улиткой в руке, – и другой мыс, опоясанный реставрированным фрагментом городских стен, с круглым лесистым курганом, прячущим в кустах жимолости на вершине странный провал, лежбище настороженной тишины – ровную поляну, поросшую летом густой душистой травой, а зимой абсолютно белую, пустую, странную… Когда-то Акимов обнаружил точно посередине поляны «ведьмино кольцо» – правильный круг поганок – и окончательно понял, что с курганом что-то не так, не то – ну да ладно; вот за этим вторым мысом и обнаружился замок, издали розовый и веселый, игрушечный, один на серо-белом снежном просторе.

Ксюшка с Дусей болтали, взявшись за руки, болтавшая сторона напирала и не больно-то смотрела под ноги, отчего парочка шла зигзагами, торя извилистый график оживленного, ограниченного с двух сторон сугробами диалога; Акимов с Таней степенно шагали следом, и так же плавно, по прямой текла их ученая беседа. Акимов рассказывал о великих князьях литовских, которым легче было переменить веру, чем сходить в баню, о незадачливом Свидригайле Ольгердовиче, последней надежде и позоре православных князей Литвы, пожегшем заживо митрополита киевского Герасима, и о его сопернике Сигизмунде Жестоком, убитом здесь же, в Тракайском замке, киевским князем Иваном Чарторыйским; память у него не вся еще была пропита, только лед на озере оказался совсем другим – более прозаическим, что ли.

Два моста с безымянным островком посередине соединяли замок с берегом; они ступили на первый мост, взглянули на парочку впереди, беззаботно обтиравшую перила то с одной, то с другой стороны моста, и Акимов неожиданно для себя признался:

– Это первый человек после отъезда мамы, с которым Ксюшка оттаяла…

Таня кивнула, потом сказала:

– Сдается мне, что она по жизни сестра: мне сестра, Ксюшке сестра, да и тебе тоже.

– Сие печально, – ответил Акимов, подражая манерной Таниной интонации. – Сдается мне, что я испытываю отнюдь не братские чувства к ней.

Подумав, он добавил:

– Сдается мне также, что нельзя быть одновременно сестрой Ксюшке и мне… Тут есть некий зазор, в который можно попробовать вставить ногу.

– Прищемит, – изрекла Таня. Хотя, с другой стороны, все дело в настойчивости. Вставивши ногу, наваливайся плечом. Все может оказаться проще, чем ты думаешь.

– Я думаю примерно так же, – признался он. – Беда в том, что мне не по чину наваливаться плечом – с ребенком на руках. Эта дверь открывается в другую сторону, вот в чем дело. Это мы с Ксюшкой за дверью, а не она.

– Но ты ее не всем открываешь, верно? – хмыкнув, спросила Таня; они взглянули друг на друга и рассмеялись.

В полынье под вторым мостом плавали утки, на льду толстым слоем лежал рыхлый, местами желтеющий снег, а в памяти лед был свинцовым, чистым, он звонко пел под копытами, свистел и щелкал, словно с каждым ударом копыт лопались струны, натянутые от берега до другого: так щелкают соловьи; так поют под ветром телеграфные провода; так щелкал этот звонкий молодой лед бесснежной зимой семьдесят пятого года, когда они приехали сюда с Ольгой. Незадолго до этого Акимова с подачи ГБ выкинули из института, он вернулся домой и жил как в ссылке после столичной круговерти, а Ольга обрушивалась на него из Москвы когда раз, когда два раза в месяц, а иногда он сам прилетал в Москву на субботу и воскресенье. Пожалуй, это была самая счастливая пора его жизни, пора первой взрослой любви, которой разлуки по две недели и легкий ореол изгнанничества – что дрожжи тесту. В один из ее приездов они попали в Тракай, забрели в замок и оказались, вот как сейчас, единственными посетителями. До них никому не было дела: служительницы в залах вязали, дремали и казались не живее остальных экспонатов, а в тесном внутреннем дворике стояла такая сумрачная, такая позеленевшая тишина, что хотелось крикнуть и убедиться хотя бы в эхе. После всех вокзалов, аэропортов, общежитий и коммуналок… за билетики по двадцать копеек купили остров, замок, тишину и покой, запечатанные со всех сторон свинцовым озерным льдом и голыми, зачарованными рощами по берегам. Они бродили по замку как молодые хозяева, которым выпало нечаянное наследство. На самом верху центральной башни, за дубовым балкончиком на головокружительной высоте обнаружилась совершенно пустая, квадратная зала с окнами на все четыре стороны света, на всю уснувшую ледяную страну; они сели прямо на пол, на шубы, и Ольга сказала: «Вот здесь я буду жить, когда ты уйдешь на войну».

Но уходил не он, уходила-уезжала она, а он оставался и писал ей из провинции письма о молодом бароне, живущем в полуразрушенном замке с чудаковатой прислугой из местных: экономкой пани Гоноратой, ее хромоногим супругом Яцеком, конюхом по основной должности, а по совместительству завхозом и сторожем, и их придурковатым сынишкой Збышеком, которого приспособили сидеть в той самой смотровой комнате верхней башни и следить за дорогой, дабы упредить приезд баронессы. По утрам, кутаясь в облезлые шубы, барон пил кофе, любовался огнем в камине и беседовал с пани Гоноратой на разные душеспасительные темы навроде того, где, в каких развалинах ее супруг наладил самогонный аппарат – «иногда, когда ветер от Тышкевичей, так запахнет, что прямо воняет», жаловалась пани Гонората, – а в это время Яцек торжественно вводил во внутренний двор оседланного Орлика, каурого ахалтека-трехлетку, и Орлик гремел, как будильник в тазу, искря подковами по булыжнику, а эхо металось по замку обезумевшим табуном; барон прыгал в седло и через озеро, по звенящему и поющему льду, по вмерзшим в лед бревнам наплавного моста скакал в город, на почту, за письмами от баронессы, а потом тем же сумасшедшим наметом летел домой, пришпоривая всхрапывающего от страха Орлика, и по лицу барона пани Гонората угадывала, что подавать к обеду, веселый глинтвейн или постную водку. Яцек осаживал, принимал распаленного ахалтека, сокрушенно осматривал подковы и бормотал: «Не можно так гнать по льду, господин барон – не себя, так хоть бы жеребчика поберегли. Гвоздей на вас не напасешься, баронов…» – «А на тебя – ржи, – отвечал барон, взбегая по лестнице. – Я вот скажу Гонорате, чем ты занимаешься в Северной башне…»

«В этот день баронесса не приехала, и на следующий тоже», – так обычно заканчивались его письма, а весной, когда лед растаял, Акимов и впрямь загремел в армию, где эта тема, навеянная отчасти Пушкиным, а отчасти Теофилем Готье, оказалась неактуальной. В следующей жизни ему не раз доводилось привозить в Тракайский замок друзей и подруг, но той залы, той квадратной комнаты с окнами на все четыре стороны света он больше не видел: верхнюю часть башни перекрыли для посетителей, а комнату и вовсе заколотили крест накрест.

Непонятно, но закономерно.

Вот и теперь он принимал в замке совсем других женщин, одна из которых вела за руку его дочь; они медленно обходили все залы от первых князей до первых секретарей, а в стрельчатые окна смотрела, не мигая, изжелта-серая старуха-зима. Потом он отстал от девушек и по винтовой лестнице, закрученной слева направо, поднялся наверх, пока не уткнулся в чугунную, замкнутую на замок решетку. Дубовые галереи-балконы в три яруса опоясывали внутренний дворик, на дне которого, звеняи подпрыгивая,звучала немецкая речь, а поверх нее, на втором ярусе, журчали голоса Ксюшки и Дуси. Он смотрел и ждал, когда они появятся на балконе, смотрел и ждал… «А может, ты просто урод? – неожиданно подумал Акимов. – Урод, неспособный чувствовать боль?» Просто такой тупой дебил типа Збышека, навечно запертый в комнате ожиданий – бесчувственная скотина, законченный эгоист, готовый влюбляться из года в год несмотря ни на что, ни на какие потери, от которых впору присесть вот тут же, у припорошенной снегом бойницы, и завыть волком, столько их было, столько их было, дери тебя за ногу, а с тебя как с гуся вода. Твои первые женщины давно отцвели, твои вторые женщины разъехались по заграницам, а третьи – поперек себя, твои друзья юности стали поэтами, пропойцами, бандитами, учителями, предателями Родины, наконец; один ты, вампирюга, сидишь в своем замке и пьешь кровь молодых девушек, и все тебе мало, мало, и с каждым годом ты это делаешь все нахальней, вот что я тебе скажу… И не говори, что это не ты, а время, потому что ты и есть время их жизни, а сам живешь два, от силы три месяца в году, пока пишешь крокодиловыми слезами свою покаянную прозу. И кожа у тебя гладкая, как у юноши (у-у, нажрался кровушки-то!), и водка тебя не берет, и девушки тебя любят, но нет тебе в этом счастья, нет отдохновения души, один сплошной комариный зуд, одно сплошное насекомое мельтешение на пластмассовых вечнозеленых лугах…

И не надо иронизировать: так оно все и есть, вот в чем беда. Ты прекрасно знаешь, что нет в тебе силы, способной вытащить тебя за волосы на свет Божий; нет крепости, упрямства, истовости, тугой мужицкой тяги к работе; нет бородатой, степенной, усталой вальяжности отработавшего за себя и детей своих сеятеля, и нет в тебе Бога, не ведающего мужчин и женщин, а ведающего бессмертные души… Есть у души половые признаки? Нет у души половых признаков, у души могут быть только половые призраки. Хихикай, давай, смейся, балбес…

Если б она меня полюбила, – подумал он в оправдание…

Не ври.

Не ври.

Потому что все твои любови – одна любовь, перевранная тысячу раз; одна история, переписанная по-разному. Потому что ты – это ты, и кем бы ни была та, другая, по ночам ты пьешь ее кровь, отвратительно хрюкая и розовея, наливаешься красным, клоп, и она уходит от тебя бледной бесплотной тенью в подземные страны воспоминаний, а ты плачешь, размазывая по морде чужую кровь, плачешь, как Збышек, запертый в комнате с окнами на все четыре стороны света… Отпусти девушку, Акимов. Не трогай ее совсем.

– А вот и папка! – зазвенел над ухом голосок Ксюшки. – А что ты тут прячешься, от кого?

От себя, – ответил Акимов; он сидел в открытой нише третьего яруса, перед бойницей с видом на внешний двор и заозерные рощи.

– От себя не спрячешься, – деловито заметила Дуся, заглядывая в бойницу. – А что у нас тут? Ого… Ударными темпами строим казармы и конюшни четырнадцатого века. Осторожней, Ксюня, тут высоко. Как ты думаешь, закончат к Международному дню трудящихся?

– Не – а, – ответила Ксюшка. – Они тут всегда строятся.

Таня хмыкнула.

– Seat down, please, – предложил Акимов; девицы с сомнением оглядели заледенелый выступ, но послушались и дисциплинированно присели: Таня рядышком, Дуся с Ксюшкой напротив.

– О чем грустим? – вежливо поинтересовалась Дуся, оглядываясь по сторонам и явно думая о чем-то своем; Акимов впервые видел ее такой нервно-оживленной и непроницаемой, застегнутой на все пуговицы; он понял, что она устала от напряжения, от постоянного его внимания, боится его обидеть и мечтает поскорее оказаться в своем купе, в поезде на Москву; вот и все, отметил он почти без эмоций.

– А знаешь, папка, что мы решили? Что хорошо было бы жить в этом замке всем вместе: я, ты, Дуся, Таня, мама, бабушка, а еще дядя Миша с тетей Олей и Лешкой, Феля с Бимом, дядя…

Вот и все, думал он, цепляясь взглядом за ее волосы цвета половы, маленький рот и нежный профиль, за все эти внешние мелочи, забытые при поспешном бегстве, брошенные ему, как бросают гребень, зеркальце, щетку, дабы задержать погоню. Мелочи, вырастающие горой, озером, лесом, сквозь которые с ревом прет обезумевший от боли в яйцах, от тоски по любви упырь – меж тем как трепетная динамистка, прижатая в финальной сцене к серому, грубому, холодному камню, внезапно истаивает, сливаясь с кремнистой наледью валуна: волосы цвета половы, розовеющая опалом нежная кожа северянки и серые, сияющие глаза сливаются с камнем, застывая виртуозной резьбой, утонченной неживой камеей. – Вот и все, упырек. Чао.

– Не грусти, – сказала Таня, когда Дуся с Ксюшкой учапали, топая в четыре ноги по дубовым доскам балкона. – Приезжай к нам в Москву. Через месяц у нас будет своя квартира, мы с Дуськой снимем, через месяц и приезжай. Все будет хорошо, вот увидишь.

Он усмехнулся, представив себе эту вторую серию с новым набором зеркалец и застенчивым бароном Дракулой, предлагающим девушке: «Давай еще немного побегаем…» – «Шел бы ты лесом, – отвечает девушка. – Заманал со своими салочками».

– Может, и приеду, – сказал он. – Хотя знаю, что нельзя. Это такая безнадежная гонка за прошлыми ощущениями, а когда догоняешь, обнаруживаешь ничто, пустоту, и тогда пьешь что попало, дабы вернуть хотя бы воспоминания. Я порю чушь, да?

– Нет.

– Я же не могу приехать с большим-большим чемоданом, как Игорь Кио, и с понтом достать из него зайца, тигру, Казюкаса, мартовский воздух и мартовскую лихорадку в крови, когда не хватает то ли витаминов, то ли любви, то ли немножко солнца в холодной воде – понимаешь, да? – все эти ощущения Великого поста, ожидание Великого праздника… Нет у меня такого чемодана, Танюша, вот что я тебе скажу.

– А ты разве постишься?

– Я? – Он рассмеялся. – Такое ощущение, что всю жизнь. Мы с Ксюшкой только и делаем, что постимся.

– Болтун. – Таня рассмеялась, взъерошила ему волосы и забыла на плече руку. – A как же твоя агапе? Незримая, в воздушном платье, агапе? Ушла?

Он кивнул, посмотрел на голые заозерные рощи под низким небом, на весь этот ватный, расползающийся клочьями день, и сказал:

– Еще вчера.

Потом взглянул на часы: они показывали без четверти три.

А скажи ему раньше: попробуй, Акимов, нарисовать агапе – и он нарисовал бы ту фею, ради которой приехал однажды в чистенький, но какой-то белесый эстонский городишко, славный своим университетом. Дело было осенью, в конце октября, а в конце августа они два дня гуляли по Ниде, склеившись потными от желания ладошками, – вилла консерватории, где они познакомились, была забита народом сверх всякой меры, и на фоне тамошнего повального пьяного бардака он узрел фею в полупрозрачном марлевом платье, с бронзовой кожей и выгоревшими, цвета августовской дорожной пыли космами, – она сонно и неприкаянно бродила по бардаку, он тоже был одинок, они познакомились, а в конце октября Акимов неожиданно для себя рванул в Тарту, где она училась на втором курсе медфака – вот все, что он про нее знал.

Он шел по чистеньким улочкам, спускался с холма и поднимался на холм, спрашивая дорогу у пожилых дворничих в брюках и куртках поверх вязаных свитеров. Они не понимали по-русски. Он объяснял, что он из Литвы, lietuvis, они говорили «ja, ja», закуривали «Беломор» и показывали, как пройти к университету. Потом долго искал медфак. «Мы не знаем такой», – сказали на втором курсе. «Да, есть такая», – сказали в деканате. На него смотрели как-то не так, как-то странно. «Не знаю, давно не видел, – нехотя признался парень из ее группы. – Я думал, ее выгнали. Прости. а ты ей кто?» – «Отец». – «Я так и подумал… Не знаю. Спроси в общаге, может, там…» Он поехал в общагу. куда-то в пригород, далеко. С трудом продрался сквозь вахтершу, оставив паспорт. «Вот ее кровать, – сказала соседка по комнате, молодая девчонка, русская. – А самой пока нет». – «А где?» – «Не знаю, может, придет. Ты бы прилег, на тебе лица нет». Он ничего не понимал, прилег, он действительно провел бессонную ночь в общем вагоне, а тут… Соседка, подоткнув халат, мыла пол, надвигаясь на него задом, он смотрел на голые ляжки, какой-то бред, детство Темы, перед самым носом она обернулась и сказала, сидя на корточках: «А вообще-то тебе лучше уехать». – «С какой стати?» – «У нее тут другой парень, она живет с ним». – «Я просто друг, – сказал Акимов, заглушая в себе все прочее. – Мы с ней из одного города. Я хочу ее видеть». – «Забрал бы ты ее обратно в свой город, – сказала соседка. – Пропадет она тут, понимаешь? Она же ворует все, что под руку попадет, у своих же девчонок ворует, натуральная клептоманка, ты что, не знал, друг?» – «Я хочу ее видеть», – твердил Акимов. «Ради Бога. Иди на третий этаж, там чурки тусуются, спроси Гиви. Он знает». Акимов побрел на третий этаж, спотыкаясь, как бычок на скотобойне, увидел в холле отдыхающих перед телевизором южан, спросил, ему показали. Он стоял перед сидящим в кресле плотным, выбритым до синевы Гиви, объясняя, что он друг из одного города. Все слушали. Гиви играл брелоком от ключей, потом протянул вместе с ключами, сказал улицу, адрес. «Туда езжай». Акимов поехал. Уже темнело. Какие-то панельные дома, музыка из окон, пьяные голоса; он брел как в тумане, решив идти до конца. Квартира была на первом этаже; звонок не работал, он долго стучал, потом вспомнил про брелок с ключами, открыл дверь, вошел. Она сидела прямо на полу в темной прихожей. Космы цвета августовской дорожной пыли, испуганное лицо. Расширенные зрачки. «Акимов, – сказала она. – Приехал, лапушка. Где ж ты раньше был, Акимов?» Да, подумал он. Дела. Встал на колени, потрогал холодный от испарины лоб и сказал: «Поехали домой. Поехали прямо сейчас». – «Забудь, – ответила она. – Ты ничего не видел. Забудь все». Потом они пили чай на кухне, она рассказывала о папе-генерале и маме-полковнике, о своей великой неразделенной любви к одному литовскому артисту, которому не изменила ни разу, потому что с другими закрывала глаза… Она задыхалась, рассказывая, извивалась и оползала по кафельной стенке на пол, ее обалденные волосы стояли дыбом, как у Медузы-Горгоны, и бронзовое ее тело было телом змеи – Акимов смотрел на это роскошное пресмыкающееся и не верил своим глазам… Потом пришел Гиви, принес вино, лаваш, зелень, какое-то мясо – они ели, пили, разговаривали, а фея молча, покорно прислуживала мужчинам. Потом Гиви заметил, что пора спать, отправил ее стелить постель, а Акимову предложил остаться; он поблагодарил и ушел, заскочив в спальню попрощаться – она как раз накидывала простыню на огромное ложе, простыня парила в воздухе, а она застыла с вытянутыми вперед руками, как Ассоль под алыми парусами, и выражение лица было сонное, неприсутствующее, как раз такое, с каким она ходила по бардаку в Ниде. Потом он брел по вечерней крупнопанельной окраине, гуляющей и пьющей врассыпную, с какой-то нерусской трансцендентальностью; брел непонятно куда, удивляясь тому в себе, что забросило его в эту фабричную слободу. Дома подмигивали желтыми окнами, пьяные эстонцы мычали гласные, заваливаясь в кусты, а один, потрезвее, показал, как пройти к вокзалу, на прощанье посетовав: «Э-эсто-о-онцы пью-ют ка-а-ак сви-иньи…» – и безнадежно махнул рукой. «Все пьют», – кротко ответил Акимов и побрел к остановке прочь от собственной фразы, повисшей в воздухе, как указатель в пустыне.

Он оставил девиц на перроне – поезд еще не подали, – а сам побежал на вокзал купить им в дорогу что-нибудь пожевать, они даже не успели поесть, так замотались. Всюду, как назло, стеной стояли очередюги, вокзал был забит отъезжающими, веселой нетрезвой молодежью с вербами, скатками, рюкзаками; он выскочил на привокзальную площадь и подлетел к торгующей пирожками лоточнице:

– Пирожки есть?

– Пир ожки, горячие пир ожки, – не слушая, монотонно твердила торговка. – Двадесенть копеек su mėsa, чтернастя su ryziais. Пир ожки, горячие пир ожки!

Кого-то она напоминала Акимову; он взял по шесть тех и этих, с мясом и рисом, расплатился и, убегая, на бегу боковым зрением зацепил ее напоследок: пани Гонората. Конечно же. Вот, значит, куда приткнулась. Ну, эта не пропадет.

– Ой, пирожки! – обрадовалась Дуся, когда он наконец-то вернулся: они уже погрузили вещи в вагон и ждали его на перроне. – Налетай, Ксюня! Мы думали, ты совсем убежал, Ксюшка рыдать уже собиралась…

– Это вам в дорогу, – объяснил он. – Оставь, Ксеня, мы с тобой потом купим.

– Я только один, – нахально сказала Ксюшка.

– Два, – уточнила Дуся, подавая второй пирожок: первый исчез во рту моментально, с концами.

– Ну, вот, – сказал Акимов, глядя то на Таню, то на Дусю. Больше говорить было нечего.

– Спасибо тебе за все, – сказала Дуся, протягивая ладошку.

– Да поцелуйтесь же вы! – в сердцах воскликнула Таня; он притянул Дусю за плечики и поцеловал подставленную щечку.

– Дай тебе Бог, Дусенька, – сказал он. – Будь счастлива.

– Прощай, Акимов, – сказала Таня, обняла его и поцеловала теплыми, ласковыми губами. – Приезжай, как договорились. Обязательно приезжай.

Тем же боковым зрением он увидел, как обнимаются Дуся с Ксюшкой, а Ксюшкин пирожок метит Дусю со спины темным пятном. «Ну, тут уж ничего не поделаешь», – подумал он.

– Приезжай, Акимов! – крикнула Таня уже из тамбура.

Поезд тронулся и, набирая скорость, пошел мелькать вагонами, потом оборвался.

– Дуся… – жалобно пискнула Ксюшка, подняла руку и уставилась на холодный надкушенный пирожок.

– Уехала, – упавшим голосом подтвердил Акимов. – Ту-ту…

Он взял Ксюшку за руку – пирожок упал на платформу, – и они медленно побрели назад, в зал ожидания.

– Странный напиток, – сказала Илона. – Темный, как кровь. Где ты его достал?

– На точке у вокзала. Ваше здоровье, мадемуазель.

– H-нет, я пропускаю. Я немножко боюсь.

– Интересное заявление, – сказал Акимов.

– Видишь ли, я никогда не пила портвейна, – со смехом призналась Илона. – Я стала пить – и выпивать – только после знакомства с тобой, Akimovai. Как раз перед тем, как ваш Горбачев запретил вам пить ваш портвейн. Извини, конечно.

– Nieko, – ответил он, опрокидывая в себя стакан. – Только не называй меня Akimovai. Говори просто: господин барон. Просто говори – господин барон; это правильно, это по-русски.

– Ай да напиток, – изумилась Илона. – Нет, я тоже хочу попробовать. Потрудитесь налить мне, господин барон.

– И ничего не много, – бормотал барон, валяясь на грязной шубе у камина. – Для кого-то литр портвейна, может, и много, а для меня всего пять стаканов. Пять классических граненых стаканов, если наливать до риски, а не с верхом.

– Это не вино, a psia krew, – говорила, перетряхивая перину, пани Гонората. – То-то обрадуется госпожа баронесса, когда узнает, что господин барон пьет psia krew.

– Да ты просто стукачка, Гонората.

– Вы говорите слова, которые неприлично слушать даже мне, господин барон.

– Nieko.

– На что дан свет человеку, которого путь закрыт? – голосом страдальца Иова спросила она. – Расшвыряли весь перевод, а утром встанете, начнете охать и собирать листочки. Очень красиво.

– Nieko.

– Aš išeinu, [9]9

Я ухожу (лит.).

[Закрыть]– сказала пани Гонората голосом Илоны.

– Palauk, [10]10

Погоди (лит.).

[Закрыть]не уходи, – попросил барон, но дверь хлопнула, пани Гонората ушла.

Он остался лежать на тощей шубе у камина, чувствуя себя такой же тощей, облезлой, свалявшейся шкурой, брошенной на холодные плиты; гудел ветер в трубе, мерцал и потрескивал остывающий жар, листы машинописи прикорнули в разных местах, как белоснежные голуби; Орлик в конюшне сонно хрупал овсом и фыркал, раздувая ноздрями ароматную овсяную пыль; пани Гонората молилась перед литографией Матки Боски Острабрамской, украшенной бумажными цветочками и коралловыми, в виде пухлых сердечек четками из Иерусалима. И во тьме постелил он постель свою…беззвездная бездна распахнулась и приняла Акимова, оставляя за порогом звук, свет, надежды, печали, и только где-то над воротами замка, высоко-высоко, голосом Ксюшки плакал одинокий ребенок, несчастный Збышек, забытый в комнате ожиданий, в холодной квадратной зале с окнами на все четыре стороны тьмы.

1993