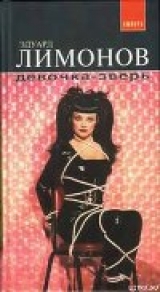

Текст книги "Девочка-зверь (рассказы)"

Автор книги: Эдуард Лимонов

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)

Приехал матросик к себе домой, дрожа открывает дверь…

А снег все падал и падал, словно природа торопилась подготовиться к моменту Нового года, дабы предстать к 24 часам 31 декабря стопроцентно новогодней. Толстый ватный покров снега, слабый мороз, опушенные снегом ели в городских парках и скверах, красные щеки детей, зимние шубы женщин, все декорации и аксессуары классического Нового года были на месте. Не хватало только, чтобы в самый последний час небо очистилось бы от туч, перестал бы идти снег и появились бы сухие яркие звезды.

Матросик ехал из аэропорта. Вез его веселый старик, яростно вцепившийся в руль, вонючая сигаретка стиснута между губами. Старик физически переживал каждый сугроб и поворот дороги, и каждую яму и колдобину ее. Морщился, гримасничал и вдруг кричал от боли и восторга, кричал, как кричал бы его старый автомобиль, если бы мог. Непрерывно работали щетки.

Матрос, впрочем, не был матросом, дело ограничивалось действительно матросским бушлатом иностранного производства, «матросиком» его назвал старик, снявший его в аэропорту. «Садись, матросик, чего стоишь сиротой, много не возьму в новогоднюю ночь с человека, на водку дашь, тебе куда?»

Во мгле снежного бурана, через темные перекрестки неизвестных дорог они пробивались к столице. Старик беспрерывно вещал, кашлял, курил и напрягался, как на велосипеде, если дорога шла на подъем. «Матросик» все больше молчал, ограничиваясь несколькими отрывочными фальшивыми сведениями о себе. Он с облегчением поддержал версию старика и сообщил, что да, «очень долго плавал» и вот едет к матери. Общеудобно оказалось, что вот «на побывку едет (к маме) молодой моряк» – версия из русской народной песни. Еще он удачно сообщил, что плавал на севере, и старик с готовностью избавил его от дальнейших объяснений, возмущенно заговорив о неблагодарных прибалтах, захапавших наши северные порты, которые мы для них построили.

На самом деле матросик прилетел не с севера, а с юга, не из плаванья, но возвращался с южной войны. И ехал сейчас не к маме, но к трагической тяжелой женщине, своей подруге жизни вот уже десяток лет. Если бы старик был наблюдательнее, то отметил бы его загар и то, что от двух тяжелых картонных коробок, поставленных матросиком в багажник его машины, несло терпким, безошибочно острым запахом южных цитрусовых. Фейхоа, мандарины, апельсины и хурму навязали матросику насильно уже в аэропорту его боевые друзья, абхазы. Подарок.

Старик неистовствовал, сотрясаясь с автомобилем, клеймил прибалтов, дымил пыхтя, и потому матросик беспрепятственно предался своим эмоциям, сидя сзади в согретом махоркой, горелым бензином и дыханием двух мужчин брюхе автомобильчика. У матросика стыдно ныл низ живота от предвкушения свидания с любимой женщиной и напряженно пульсировал стиснутый складками джинсов член. Матрос знал этот зуд. Точно такой же, как во времена сербских войн или когда он возвращался с войны в Приднестровье. Все это укладывалось в схему «солдат возвращается к любимой сучке с войны»… Правда, тогда он возвращался в другую столицу другой страны, в Париж… Он прикрыл глаза и стал вспоминать.

…С сербских войн нужно было добираться через границу до венгерского Будапешта. Когда получалось, он делал это в автомобиле, а то ехал в рейсовом автобусе, с перепуганными беженцами и всяким торгово-темным людом. Поздно ночью попадал обычно в будапештский аэропорт и пытался улететь утренним рейсом венгерской компании «Малев» в Париж. Уже в автобусе начинал безумно ныть, в предвкушении встречи с ней, низ живота. Член топорщился в брюках, наливался волнами крови, задирался до животной боли о складки брюк. Он представлял ее полуоткрытый орган, сверху – черный, в глубине – ярко-алый, как подкладка эсэсовской шинели, едва успевший закрыться после совокупления, зияющей амбразурой, страшной дырой, с каплями чужой спермы на стенках. Он представлял ее ноги, то похотливые, то жалкие ножки девочки-бляди в синяках, ее ляжки (несколько раз на них он находил отпечатанными пятерни каких-то зверей, с которыми она сваливалась, пьяная). Он вновь подзывал стюарта и требовал еще алкоголя. Алкоголя давали много. На линии Будапешт—Париж компания «Малев» сотрудничала с «Аэр-франс» и потому щедро снабжалась французским вином невысокого, но сносного качества. Он напивался и конвульсивно глядел на часы.

Сзади были трупы, сожженные деревни, грязь, кровь, канонада, выстрелы, ветер, камни, вонючие беженцы, жгучая ракия, вонючие солдаты, спящие вповалку, кошмар группового изнасилования, в котором сам участвовал в полупьяни, развалины, запах гари и смерти. А он ехал к теплому телу сучки-девочки. Он был счастливейший человек в мире. Солдат, стремящийся к любимой Бляди. Он ехал из страшной трагедии в страшную трагедию. Он знал, что обнаружит ее пьяную в разгромленной постели или обнаружит не одну… У мощной громады театра Советской Армии старик развернул свою консервную банку и, проскользив под темным небом, пристроился к высокой коробке многоэтажки. Выключил мотор. Они оба вышли из банки, открыли багажник. Матросик выдал деньги, вынул коробки и – веревки больно врезались в руки – пошел в заплесневелое старое парадное. «С наступающим!»– крикнул веселый старик вдогонку. Но матросик не отозвался. Напряжение внутри его поднялось, стрелка воображения металась у красной отметки, стучало в висках…

Заржавленный лифт. Вдруг резко бросились в глаза все его пятна и резанули по глазам новенькие головки шурупов, которыми привинчена к стене инструкция по пользованию лифтом. Лязгающий звук подъема. Матросик вышел спиной, разворот плечом, вынес коробки. На лестничной площадке, у запертой двери, ведущей на чердак, лежал человек. Одна рука была выброшена вперед, пола пальто натянута на голову, узкие джинсы кончались странно маленькими ботинками. Матросик обошел тело и нажал на кнопку звонка. Тело его не удивило – подъезд не запирался, и зимой здесь встречались тела. Он нажал на звонок и подождал. Если она там, в квартире, не готова, пусть приготовится. Однажды он прилетел из Амстердама на день раньше и застал ее в компании двух мужиков пьяной и полуодетой.

Открывая дверь, он заметил, что его рука, держащая ключ, дрожит. Под самой дверью в его квартиру лежит, он увидел, аудио-кассета. Толкнув дверь, он внес коробки и опустил их в квартире. Закрывая дверь, увидел, что тело зашевелилось и маленькая рука отбрасывает полупальто с лица. Обнажилась девичья черноволосая головка. Он закрыл дверь.

Не раздеваясь, матросик прошел в спальню. Обыкновенно, разметавшись, она спала там, пьяно подхрапывая, среди свернувшихся одеял, бутылок, бокалов, нижнего белья. Он не успевал сказать гневных слов. Она, разбуженная, сонно-пьяная, переворачивалась на спину и раздвигала ноги: «Потом будешь меня ругать. Ложись на меня, выеби меня!» От одного тембра ее сумрачного голоса у него холодели и подтягивались кверху яйца. И он был счастливейшим матросом на свете в ее объятиях, на ее сучьем длинном теле, сжимая ее грудки, держа ее за жопу. Она кричала и хватала его за хуй. Она ведь была пьяна, а пьяная, она никогда не могла удовлетвориться…

Он включил свет. На матрасе, лежавшем прямо на полу, он служил им постелью, в беспорядке смешались простыня, одеяла, подушки, но ее тело отсутствовало. В ярком свете нескольких ламп, постыдной, в кровавых пятнах от ее менструации, предстала простынь. Были и другие пятна: какой-то темной грязи и светлого клея – засохшей спермы. Матросик выругался.

Скинув бушлат, прошел в кухню. На столе, в поспешном беспорядке бегства, были оставлены два бокала, две тарелки с остатками пищи (на одной недоеденный кусок свиной отбивной с косточкой, помидоры), испачканные ножи, вилки. В доверху наполненной пепельнице: окурки ее «Кента» и чьего-то «Кэмела». Пустые бутылки из-под красного сухого вина (вино – ее напиток). Бутылка водки, недопитая (водка, конечно, напиток приглашенного самца. Она пила водку только в бессознательном состоянии). У матроса сами собой сложились строки стихов: «ПРИЕХАЛ МАТРОСИК К СЕБЕ ДОМОЙ, ДРОЖА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРЬ…» Дальше он не продвинулся и стоял над столом додумывая.

Любовь их, вот уже несколько лет, прогрессировала в извращение. Придя к нему вульгарной двадцатитрехлетней девочкой, лишь иногда трогательно пьяненькой, влюбленной в него без памяти, именно это ему и нравилось, она постепенно оказалась в запретных зонах нимфомании, на границе с алкоголизмом. И затащила туда его. Он не хотел этого, обнаружив себя в извращении, однажды ушел от нее, но вернулся. Не в силах существовать без извращенных удовольствий жизни с вакханкой, ритуальной проституткой, с нимфоманкой. Он заторчал на ней, она стала его наркотиком – опиумом, героином и ЛСД.

В бутылке водки оставалась водка. Он налил себе в бокал самца и выпил. Противно, но резко выброшенный из ситуации, он вдруг осознал, что в первый раз она сбежала. Он понимал, что она вернется, ей нужен был свидетель-соучастник, ее жертва, так же нужен, как ему была нужна она. Вернется. Но его извращение отныне будет более извращенным. Впереди появились чудовищные перспективы.

В дверь длинно позвонили. Он побежал к двери и распахнул ее. Нет, это была не она. Бродяжка – девушка, спавшая на лестничной площадке, смотрела на него умоляюще.

– Разрешите, воды, а то умираю… – и добавила, – дядя.

Девушка оказалась даже девочкой. Черные короткие волосы, обрезанные посереди шеи, скобкой сваливались на одну сторону ее лица. Кольцо в носу, ряд колец в ухе. Расшлепанный носик в веснушках, глаза цвета бутылочного стекла – зеленые. Он не удивился. Неподалеку, через двор, располагалась молодежная панк-тусовка, и милые детки выбрали его парадное для своих целей. Здесь кололись и выпивали, зимой сваливались спать, пьяные, но старались не раздражать жильцов дома и большей частью были изысканно вежливы. Просящая воды не умирала, но личико у нее было цвета таблеток аспирина, с оттенком зелени. Девочке было очень нехорошо. Он отступил от двери.

– Входи.

Пошатываясь, девчонка вошла в квартиру.

– Где у вас ванна?

Он отодвинулся, пропуская, и указал на нужную дверь.

– Там.

– Таблетки, – односложно объяснила незнакомка. И, сбросив пальто на пол, оказавшись тоненькой безгрудой спичкой, шагнула в ванную. Плеск воды, звуки кашля. Надрывные. Обильный плеск воды… Он вышел в комнату и включил телевизор. Поздравляли с Новым годом. Противная красная морда. Оказывается, мир уже жил минут десять в Новом году.

Когда девчонка не откликнулась на его стук, он легко выбил дверь в ванную и нашел ее свалившейся на полу у туалета. Очевидно, ее рвало и потом она отключилась. Битье по щекам не привело ее в чувство. Слава богу, она дышала, и он поднял ее и, посадив на край ванны, склонил ее голову под струю воды.

– Не надо, я сама… – очнулась девочка, – я в порядке.

Он дал ей полотенце. Она не была в порядке и обессиленно уронила полотенце на плиты ванной.

– Таблетки… – прохрипела она. – Можно я чуть полежу? Я уйду, не волнуйтесь, – и опять добавила, – дядя.

Он повел ее в спальню и опустил в месиво постели, успев вырвать из груды подушку, подложил ей под голову. Кое-как, она уже лежала, выгреб из-под нее позорную простынь. Обнажился матрас. Девочкины джинсы, увидел он внезапно, были обильно забрызганы грязью.

– Можно убрать свет? – попросила она.

Он выключил свет. И сел у нее в ногах, спиною прислонившись к стене.

– Хотела умереть? – спросил он в темноте.

– Ага, – сказала девчонка и прокашлялась.

– Уже не хочешь?

– Не…

– А я хочу, – сказал он.

– Почему?

– Подруга, женщина, которую люблю…

– Ушла от тебя, – закончила за него девчонка.

– Хуже. Она – запойный алкоголик и, впадая в запой, ложится с первым попавшимся мужиком.

– Хуево, – сказала незнакомка сочувствующе. – Брось… брось и начни новую жизнь.

– Заторчал, – пояснил он хрипло, – круче героина. Кайф ловлю от нее, больной только кайф. – Он вздохнул. – Тебя как зовут?

– Наташа.

– Наташа, фруктов хочешь, я из Абхазии, с войны привез?

– Ну разве что понюхать, – отозвалась девчонка из темноты. – Жрать-то мне нельзя. Меня рвет ведь. Облюю тебе все…

Он встал и внес коробку. Развязал. Открыл. Комната наполнилась острым и пронзительным запахом цитрусовых.

– Ой, как в тропическом лесу! – взвизгнула Наташа. – Буду уходить, дашь с собой? – В темноте она неожиданно сдвинулась, дотянулась до его руки, взяла ее. – Эй, ты не очень реагируй… Пройдет… С Новым годом тебя, между прочим. Кажется, уже Новый год.

– С Новым годом… – Он сжал ее руку, почувствовав, какая она мягкая и маленькая. – Ты спи, если хочешь, утром уйдешь!

Она ответила благодарным пожатием пальцев, но слов не последовало…

Он думал, что не уснет, но уснул крепко. Проснулся, когда уже был яркий день. Девчонки рядом не было. Он испугался, но, прислушавшись, услышал плеск воды. Встал и пошел на плеск. Дверь ванной, сорванная вчера, была приоткрыта. Под струями воды стоял мальчик, то есть девочка, приблудившаяся к нему вчера, и оно что-то мурлыкало. Песенку. С английскими словами. А мальчиком она была видна потому, что оказалась крайне узкой и хрупкой и странно отсутствовали у нее груди. Попа и ляжки, впрочем, все же были женские.

Она обернулась к нему. Плеснула зелеными глазами. Закрыла отсутствующие груди руками. Он обнял ее, и струйки воды потекли по его одежде на пол ванной.

– Доброе утро, Наташа… С Новым годом!

– Безумный ты, дядька, – сказала она и положила руки ему на спину. – С Новым годом! Признайся, ты взял мою кассету?

– Не брал, она была под дверью, – пробормотал он, – она под дверью, думаю, и сейчас. – И стал целовать ее в чуть набухшие, но почему-то не расцветшие грудки…

В пупке у девочки Наташи оказалось кольцо. Он поцеловал девочку в пупок, погладил кольцо. Она гладила его голову и шею. И текла вода с них двоих на кафельные плитки ванной комнаты. В первый день Нового года.

Париж—1981

Он обедал со стариком. Ему было очень не по себе в моменты, когда ему приходилось смотреть прямо в серо-бурое, пообносившееся лицо старика, и потому он был счастлив, когда в «Ла Куполь» метрдотель посадил их не напротив, но рядом.

Старик жил в Париже с 1934 года, но не сделался ни Сартром, ни Камю, которых он часто упоминал, он был просто старое человеческое животное, зарабатывающее на жизнь подённым журнализмом. Неудачник.

Ему, обедающему со стариком, было 38 лет, шел второй год его пребывания в Париже, он только что выпустил здесь вторую книгу и, кажется, имел все основания на то, чтобы считать себя восходящей звездой. Однако, прислушиваясь к мерной, монотонной болтовне старика на полузабытом языке, он, иногда с опаской опять взглядывая в месиво его лица, думал, что не дай бог так вот заканчивать жизнь. «Мне это не грозит, – убеждал себя он, – я – другой, я буду и Сартром, и Камю, хотя я здесь и иностранец. Я не стану поденным журналистом».

«А вдруг нет? – донеслось до него из глубочайших недр его, оттуда, где прятался неуверенный отрок, в свое время на школьных балах так и не решившийся подойти к светловолосой принцессе, которая ему до смерти нравилась. – А вдруг нет? Вдруг я не смогу опять совершить самого главного, того движения, того короткого пути по школьному паркету, когда все смотрят, и очень стыдно, и очень страшно, вдруг так и простою весь бал в углу, у стены?»

В «Ла Куполь» шумела и плескалась бессмысленная жизнь, как она плескалась до этого уже с полстолетия. В добавление к обычной, богатой и сытой «богеме», к дантистам, интеллектуалам и хорошо оплачиваемым служащим больших промышленных корпораций, по меньшей мере две компании моделей и фотографов оказались сегодня вблизи столика, за который метрдотель посадил старика и медленно восходящую звезду-писателя. Время от времени юные пезды на длинных ногах, поколыхивая телами, проходили мимо в туалет, освежить краску на губах и мочеиспуститься, и писатель, отвлекаясь от старческих историй, завистливо посматривал вслед каждой пизде. Еще позавчера он сам настоял на том, чтобы жившая в его квартире, спавшая с ним в одной постели такая же безмозглая двадцатилетняя пизда-модель выселилась немедленно, но вот уже наслаждался видом вихляющихся бедер, колыхающихся волос и оголенных ног…

Старик больше не смотрел на женское мясо. Хуй, очевидно, у него уже не стоял. Взамен старик с жаром говорил о том, что он убежденный антикоммунист (двадцать лет уже он три раза в неделю писал скрипты для антисоветской радиостанции, финансируемой американцами, его антисоветизм приносил ему ощутимый доход), вообще о жизни своей, о женах своих, о своем двадцативосьмилетнем сыне и отце своем… О том, как меняются галстуки и вообще наряды каждые пять или десять лет, и что у него уже целый чемодан галстуков, которые устарели, и что у него скопилась масса пиджаков, которые тоже устарели… Еще старик говорил о России, о русском человеке, о русской истории.

– Скажите мне честно, есть ли, по вашему мнению, антисемитизм в России? – спросил он наконец писателя.

Старик должен был платить за обед. Но писатель, проводив взглядом очередную самую яркую пизду в красном коротком платье, с выпуклым маленьким животиком, на длинных ногах, светловолосую, как та школьная принцесса, с яркими губами пизду, все же сказал, что антисемитизма в России не больше, чем в любой другой стране, в той же Франции его не меньше. Он никогда так и не научился врать в обмен на обед. И даже на пэйпэр-стэйк в обмен он врать не научился. Он огорчил старика. Еще ему очень хотелось сказать: «Кстати, зачем тебе все эти галстуки и пиджаки, старик, отдай их мне?» – но удержался, может быть, из врожденной порядочности, хотя что такое порядочность? – подумал он с удивлением.

Рядом с ними усаживалась компания бизнесменов и их жен, назойливо оснащенная жилетами и галстуками и иными мелкими деталями туалета, включая автоматические ручки, бумажники, носовые платки, курительные трубки и пластиковые кредитные карточки, которыми они все вертели и поблескивали. Двое, помоложе, имели усы, как полицейские. Жены бизнесменов были уже изношенными тенями с сумочками во вспухших венами руках. Тени, однако, покашливали время от времени.

Вокруг четырех огромных букетов, как всегда возвышающихся в зале, кучевыми и слоистыми облаками плавал перламутровый дым. Строгие официанты в черных токсидо и их помощники базбои в белых пиджаках были привычно и деловито заняты производственным процессом. Без эмоций заняты, эмоции проявлялись только в их взглядах, направленных на проплывающие мимо женские крупы.

Парень, похожий на водителя трака, в больших джинсах, пришел прямо с улицы поссать в туалете фешенебельного ресторана, гордясь своей простонародной наглостью. Доказывал, что он тоже человек. Выходя, он нахально долго теребил зиппер джинсов и агрессивно посматривал по сторонам… Вызов его, однако, никем не был принят, и он вынужден был опять выкатиться на улицу. «Возможно, он повторяет свой номер несколько раз за вечер», – подумал писатель.

Старик уже говорил о своих встречах с русскими диссидентами и о том, что многие из них, живя во Франции по 10 лет, не умеют даже прочесть меню в ресторане. Писателю было безразлично, умеют ли диссиденты прочесть меню или остаются благодаря своему невежеству голодными, он занимался своим любимым делом – наблюдал с профессиональной ловкостью ресторанную толпу. Еще он подумал, что хорошо бы заказать очередные полбутылки вина, но почему-то ему стало жалко денег старика, заработанных на антикоммунизме, и он воздержался от изъявления желания.

Старик был, впрочем, вполне обеспечен. Как писатель знал, американцы платили старику хорошо – у него были деньги, машина, молодая, как старик объявил, жена. Он никому не был известен, но и французская цивилизация и культура тоже ценили услуги старика и платили ему определенные деньги за осуществление функций невидимого или плохо видимого винтика культурной машины. Писатель тихо презирал уже старика за то, что метрдотель не знал старика в лицо, и им пришлось на десять минут зайти в бар, в ожидании свободного столика. «Если бы старик был видимым винтом, или болтом, или колесом культурной машины, мы тотчас бы были узнаны, он был бы узнан, и мы были бы усажены», – зло подумал писатель. Сам он никогда не ставил своей целью быть узнаваемым и усаживаемым метрдотелями в «Куполь» или «Клозери-де-Лила», у него были другие цели, но почему-то вот оказался невероятным снобом в отношении старика. «Если ты приглашаешь меня в ресторан, – продолжал он думать раздраженно, – то потрудись, чтобы метрдотели тебя там знали». Недавно он посетил «Ла Куполь» с приятелем-художником. С художником с полдюжины официантов и мэтров поздоровались за руку. Писателю было приятно прийти в «Ла Куполь» с человеком, которого знают.

Рассеянно, но с вежливой, цивилизованной физиономией, светло озаряемой воротником белой рубашки, специально надетой им по такому случаю, писатель вынужденно выслушивал, не слушая, стариковские истории. И думал о том, что ему очень хочется власти над этим залом, с несколькими сотнями людей в нем, власти над мужчинами и женщинами в зале, полной власти, диктата неограниченного и, может быть, невероятно жестокого. Старик ныл, и недоумевал, и возмущался государственным строем современной России, хотя сам русским и не был, и что, казалось бы, ему Гекуба… а писатель в испорченном воображении своем получил «Ла Куполь» в полную и безграничную свою власть. Ребята его, юноши в черных кожаных куртках, жонглируя тупорылыми автоматами, блокировали все входы и выходы, и он, писатель, объявил, кротко улыбнувшись, начал, выйдя к одному из букетов, жуткий бал…

Светловолосая пизда в красном платье, с животиком, дотоле нагло и неприступно-кокетливо улыбающаяся всем и миру, свободная в желании дать свое тело или подразнить только, была прикручена официантскими полотенцами к одной из красных вишневого бархата лакупольских скамеек, и по приказу писателя его кожанокурточные ребята и все желающие официанты или метрдотели насиловали ее безостановочно один за другим. Ее друг – лохматый фотограф гомосексуального вида – был усажен рядом с ее телом и принужден наблюдать происходящее.

В различных углах зала видна была кровь – ребята в куртках для своего удовольствия били и пытали несчастливых жертв, оказавшихся в этот вечер в ресторане. И играл оркестр романтические танго и фокстроты. И послали людей еще за цветами, чтобы было больше цветов. И время от времени, чтобы поддерживать необходимое безумие и напряжение, кого-нибудь расстреливали у стены, на виду у всех остальных. Писатель расхаживал по ресторанному залу со скучающим выражением лица и время от времени что-нибудь приказывал сделать. Указывал, например, скользя по скорчившимся от нестерпимого ожидания лицам, жертву, кого следует расстрелять, или вдруг останавливался, чтобы отнять у мужчины прижавшуюся к нему испуганно подругу, или еще какую-нибудь гадость и жестокость приказывал осуществить. Писатель впервые в своей жизни чувствовал себя безгранично свободным и, несмотря на кажущееся его спокойствие, внутренне весь трепетал от обилия открывшихся перед ним возможностей, порой терялся, не знал, что предпринять, но не показывал виду…

В конце концов он успокоился на том, что его кожанокурточные юноши ремнями стали бить по гениталиям оголенного красавчика мужского пола, а лицезреющий эту сцену писатель стал ебать, поставив ее в дог-позицию, маленькую некрасивую женщину с кривыми короткими ногами и большим животом, очевидно беременную. Ебал и урчал от удовольствия…

В момент почти оргазма перед ним опять появилось унылое старокожаное лицо старика с двумя морщинистыми пузырями под глазами. Писатель вздрогнул, ужаснувшись мысли, что и он через 25 или 30 лет будет таким же беспомощным, жалким стариком, которого всякий, даже самый несмелый молодой хулиган непременно будет пытаться ограбить на улице или столкнуть под поезд метро. А молодые пезды будут брезгливо сторониться. Кому на хуй нужен старик. «Если только я не обзаведусь юношами с автоматами к тому времени», – бесстрастно отметил писатель.

Вдруг он четко понял, что жизнь есть дело очень серьезное. 38 лет он уже прожил, питаясь всяческими вялыми иллюзиями, и лишь постепенно очищал себя, как луковицу, слой за слоем, от иллюзий и запретов. Теперь иллюзий не было наконец. Был Париж, весна, холодная, пожалуй, необычно холодная весна, был зал «Ла Куполь», казалось, тревожно ждущий, как и любой другой зал, чтобы некто нечто совершил. Насилия ждущий. Ласки ведь зал не поймет. Может быть, зал ждал гранаты?

Бога не было, загробной жизни, благодаря существованию которой следовало ограничивать себя и быть примерным в жизни земной, не ожидалось. Было красивое мясо женщин, разбросанное там и сям по залу, мясо, ждущее самого грубого посягательства, неостановимой агрессии, отвратительного нападения, полного превращения в животное, плачущее, стонущее, испражняющееся, чтоб им всем в зале вдруг стало понятно, что они живы, что есть жизнь. Ибо жизнь – это Боль.

Были мужчины – бизнесмены, фотографы, может быть, писатели, журналисты, парижане, иностранцы, всякие шведы и швейцарцы, американцы, – большинство из которых врожденные жертвы. И был он, один из них, и другой, который должен был, каким-то образом выбравшись из хаоса физической жизни, политики, из социальной чепухи, обрушить на мужчин свое всеподавляющее насилие. «А не смогу, значит, и я дерьмо. Жертва», – сурово признался себе писатель.

Был еще старик в замшевой куртке и свитере, который пригласил писателя из интеллектуального любопытства к его книгам. Но так как писатель дал ему полную волю, не желая оспаривать неинтересные ему взгляды старика на жизнь, политику и литературу, то старик говорил в основном о себе, как подавляющее большинство людей, он не имел достаточной силы воли, чтобы сопротивляться искушениям мелкого эгоизма. «Старик, как живая картинка, как дюреровский скелет – помни ты, которому еще 38 и уже 38, что конец близок, и вот что тебя ожидает, если ты не будешь невозможно храбр, как дикое животное», – сказал себе писатель.

Они заказали кофе, и мимо прошла рослая бледноногая красотка в непристойно плотно обтягивающей живот и жопу кожаной юбке с разрезом – из разреза как бы исходил пар – с вызывающим выражением наглейшего лица. «Не дам, у тебя нет денег! – говорило лицо, обращенное к писателю. – Отдам мои прекрасные внутренности тому, у кого есть деньги, чтобы хорошо за них и мои прекрасные рыхлые ноги заплатить», – сказала красотка писателю взглядом. Писатель признал, что она права, и стыдливо отвел глаза, взял чашку в руку, рука у него задрожала. Писатель пил кофе, в кармане у него лежало только 20 франков, и все, на что он мог надеяться или чего он хотел в этой жизни, было противозаконным. Все его настоящие, самые глубокие желания были криминальны. И насильственны.

Может быть, если бы писатель поработал какое-то время над красоткой в кожаной юбке, пригласил бы ее в ресторан и потом в диско или слушать среди других рабов джаз, она бы ему дала. Наверняка не в первый раз, но после некоторого количества унижений, комплиментов и «нет» или «позже», после перелистывания книг писателя, изданных во Франции, статей о нем в разных газетах, после курения гашиша у писателя в доме или нюхания кокаина в доме его приятеля драг-дилера красотка позволила бы снять с себя кожаную юбку и, лениво раздвинув ноги, обнажила бы свое пылающее или непылающее жерло. Но писатель хотел ее сейчас, и ничто не мешало ему ее иметь, у него был сильный хуй и прекрасный темперамент, если пизда ему нравилась. Ничто не мешало писателю, кроме социального запрета.

Он не хотел ухаживать за красоткой в кожаной юбке, приглашать ее в «Ла Купель» или в другой ресторан, разводить слюни и пробиваться сквозь ее выпендривающиеся «нет» или «позже». Он хотел протянуть руку и взять ее, совсем ничего не произнося, взять ее секс, личность ее пусть останется ей, взять ее и при малейшем сопротивлении просто изнасиловать жестоко… Так ребенок, властно улыбаясь, прижимает к себе кошку, совсем не желающую сидеть у него на коленях, и, если она царапается – жестоко давит ее подушкой. «Единственное, что удерживает меня от нападения на красотку – жестокость и несоразмерность наказания, – подумал писатель. – Общество сурово наказывает за нормальный секс». Писатель давно уже знал, что он нормальное, здоровое, дикое животное, это они все вокруг были уроды, в «Ла Куполь»…

Старик не оставил официанту на чай ни сантима. До этого в баре он тоже ничего не оставил. Это еще раз доказывало, до какой степени маленьким неудачником он был. В этом жесте – неоставлении чаевых – сказалась также и его практичность, подумал иронически писатель. Все равно ему уже недолго ходить в «Ла Куполь», скоро умрет, посему что ж ему заботиться о его репутации в среде официантов.

Бульвар Монпарнас обрызгивался мелким капельным дождем, и было холодно. Писатель поднял воротник своего бархатного пиджака, внутри вся подкладка была рваной, но снаружи разрушения видно не было, и, зябко поеживаясь, проводил старика до его машины. Антикоммунист, неряшливо мазнув фарами по противоположной стороне бульвара, укатил.

Домой писатель шел пешком. Шел и ругался и обещал себе клятвенно срочно уехать в дикие страны, в степи или пустыни, где люди живут по другим законам, где не нужно подобострастно добиваться мяса наглых и глупых женщин, поддерживать дипломатично-хорошие отношения с жуликами-издателями, где не нужно ничего ждать. Может быть, там, в степях или пустынях, сможет он, наконец, любить людей, если они ему нравятся, и убивать их, если они его враги.