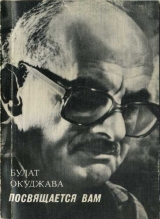

Посвящается вам

Текст книги "Посвящается вам"

Автор книги: Булат Окуджава

Жанр:

Поэзия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)

Мое поколенье

Всего на одно лишь мгновенье

раскрылись две створки ворот,

и вышло мое поколенье

в свой самый последний поход.

Да, вышло мое поколенье,

усталые сдвоив ряды.

Непросто, наверно, движенье

в преддверии новой беды.

Да, это мое поколенье,

и знамени скромен наряд,

но риск, и любовь, и терпенье

на наших погонах горят.

Гудят небеса грозовые,

сливаются слезы и смех.

Все – маршалы, все – рядовые,

и общая участь на всех.

Черный «мессер»

Вот уже который месяц

и уже который год

прилетает черный «мессер» —

спать спокойно не дает.

Он в окно мое влетает,

он по комнате кружит,

он как старый шмель рыдает,

мухой пойманной жужжит.

Грустный летчик как курортник…

Его темные очки

прикрывают, как намордник,

его томные зрачки.

Каждый вечер, каждый вечер

у меня штурвал в руке,

я лечу к нему навстречу

в довоенном «ястребке».

Каждый вечер в лунном свете

торжествует мощь моя:

я, наверное, бессмертен.

Он сдается, а не я.

Он пробоинами мечен,

он сгорает, подожжен.

Но приходит новый вечер,

и опять кружится он.

И опять я вылетаю,

побеждаю, и опять

вылетаю, побеждаю…

Сколько ж можно побеждать?

1961

«Ах, оркестры духовые…»

* * *

Ах, оркестры духовые,

голоса победные!

Наши судьбы роковые,

а надежды бедные.

Ах, оркестрики-оркестры,

мы на все готовы.

Провожают нас невесты,

а встречают вдовы.

Примета

А. Жигулину

Если ворон в вышине,

дело, стало быть, к войне.

Чтобы не было войны,

надо ворона убить.

Чтобы ворона убить,

надо ружья зарядить.

А как станем заряжать,

всем захочется стрелять.

Ну а как стрельба пойдет,

пуля дырочку найдет.

Ей не жалко никого,

ей попасть бы хоть в кого,

хоть в чужого, хоть в свово…

Во и боле ничего.

Во и боле ничего.

Во и боле никого.

Кроме ворона того:

стрельнуть некому в него.

Проводы у военкомата

Б. Биргеру

Вот оркестр духовой. Звук медовый.

И пронзителен он так, что – ах…

Вот и я, молодой и бедовый,

с черным чубчиком, с болью в глазах.

Машут ручки нелепо и споро,

крики скорбные тянутся вслед,

и безумцем из черного хора

нарисован грядущий сюжет.

Жизнь музыкой бравурной объята —

все о том, что судьба пополам,

и о том, что не будет возврата

ни к любви и ни к прочим делам.

Раскаляются медные трубы —

превращаются в пламя и дым.

И в улыбке растянуты губы,

чтоб запомнился я молодым.

«Старики умирать не боятся…»

* * *

Старики умирать не боятся.

Им геройски погибнуть не труд.

Только нечего зря распаляться:

все равно их на фронт не берут.

Умирают в боях молодые,

хоть не хочется им умирать, —

лишь надежды свои золотые

оставляют меж нами витать.

И бесшумная их эскадрилья

наводняет и полдень и мрак…

Тени черные, белые крылья,

и от глаз не укрыться никак.

«He сольются никогда зимы долгие и лета…»

* * *

He сольются никогда зимы долгие и лета:

у них разные привычки и совсем несхожий вид.

Не случайны на земле две дороги – та и эта,

та натруживает ноги, эта душу бередит.

Эта женщина в окне в платье розового цвета

утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез,

потому что перед ней две дороги – та и эта,

та прекрасна, но напрасна, эта, видимо, всерьез.

Хоть разбейся, хоть умри – не найти верней ответа,

и куда бы наши страсти нас с тобой ни завели,

неизменно впереди две дороги – та и эта,

без которых невозможно, как без неба и земли.

Памяти брата моего Гиви

На откосе, на обрыве

нашей жизни удалой

ты не удержался, Гиви,

стройный, добрый, молодой.

Кто столкнул тебя с откоса,

не сказав тебе «прощай»,

будто рюмочку – с подноса,

будто вправду невзначай?

Мы давно отвоевали.

Кто же справился с тобой?

Рок ли, время ли, молва ли,

вождь ли, мертвый и рябой?

Он и нынче, как ни странно —

похоронен и отпет —

усмехается с экрана,

а тебя в помине нет.

Стих на солках Магадана

лай сторожевых собак,

но твоя большая рана

не рубцуется никак.

и кого теперь с откоса

по ранжиру за тобой?..

Спи, мой брат беловолосый,

стройный, добрый, молодой.

1984

«Хочу воскресить своих предков…»

А. Кушнеру

* * *

Хочу воскресить своих предков,

хоть что-нибудь в сердце сберечь.

Они словно птицы на ветках,

и мне непонятна их речь.

Живут в небесах мои бабки

и ангелов кормят с руки.

На райское пение падки,

на доброе слово легки.

Не слышно им плача и грома,

и это уже на века.

И нет у них отчего дома,

а только одни облака.

Они в кринолины одеты.

И льется божественный свет

от бабушки Елизаветы

к прабабушке Элисабет.

«Сколько сделано руками удивительных красот!»

* * *

Сколько сделано руками удивительных красот!

Но рукам пока далече до пронзительных высот,

до божественной, и вечной, и нетленной красоты,

что соблазном к нам стекает с недоступной высоты.

«Витя, сыграй на гитаре…»

В. Фогельсону

* * *

Витя, сыграй на гитаре,

на семиструнной такой,

если, конечно, в ударе,

если она под рукой.

Дай я чехол с нее скину

и как букет поднесу…

Было: свистели нам в спину,

будто бы в позднем лесу.

Этого долгого свиста

нету в помине уже.

Нынче мы все гитаристы —

не наяву, так в душе.

Пальцы притронулись к первой,

тихо откликнулась медь…

…Только бы нотки неверной

нам невзначай не пропеть.

Пальцы касаются баса,

будто в струне той изъян…

…И до последнего часа

буду я верен друзьям.

Пальцы по всем заскользили,

трели сливая и гром…

…Тех, что добры с нами были,

брат мой, помянем добром.

Витя, сыграй на гитаре,

на семиструнной такой,

если, конечно, в ударе,

если она под рукой.

«Быстро молодость проходит, дни счастливые крадет…»

Ф. Искандеру

* * *

Быстро молодость проходит, дни счастливые крадет.

Что назначено судьбою – обязательно случится:

то ли самое прекрасное в окошко постучится,

то ли самое напрасное в объятья упадет.

Так не делайте ж запасов из любви и доброты

и про черный день грядущий не копите милосердье:

пропадет ни за понюшку ваше горькое усердье,

лягут ранние морщины от напрасной суеты.

Жаль, что молодость мелькнула, жаль, что старость коротка.

Все теперь как на ладони: лоб в поту, душа в ушибах…

Но зато уже не будет ни загадок, ни ошибок —

только ровная дорога до последнего звонка.

Кабинеты моих друзей

Что-то дождичек удач падает не часто.

Впрочем, жизнью и такой стоит дорожить.

Скоро все мои друзья выбьются в начальство,

и, наверно, мне тогда станет легче жить.

Робость давнюю свою я тогда осилю.

Как пойдут мои дела – можно не гадать:

зайду к Юре в кабинет, загляну к Фазилю,

и на сердце у меня будет благодать.

Зайду к Белле в кабинет, скажу: «Здравствуй, Белла!»

Скажу: «Дело у меня, помоги решить…»

Она скажет: «Ерунда, разве это дело?..»

И конечно, сразу мне станет легче жить.

Часто снятся по ночам кабинеты эти,

не сегодняшние, нет; завтрашние, да:

самовары на столе, дама на портрете…

В общем, стыдно по пути не зайти туда.

Города моей страны все в леса одеты,

звук пилы и топора трудно заглушить:

может, это для друзей строят кабинеты —

вот построят, и тогда станет легче жить.

1974

«На полотне у Аллы Беляковой…»

* * *

На полотне у Аллы Беляковой,

где темный сад немного бестолковый,

где из окна, дразня и завораживая,

выплескивается пятно оранжевое,

где все имеет первозданный вид

и ветви как зеленая оправа,

где кто-то бодрствует, а кто-то спит

в том домике, изображенном справа, —

там я бываю запросто в гостях,

и надобности нет о новостях

выспрашивать дотошно и лукаво.

По лесенке скрипучей в сад схожу

и выгляжу, быть может, даже хмурым;

потом сажусь и за столом сижу

под лампою с зеленым абажуром.

Я на виду, я чем-то удручен,

а может, восхищен, но, тем не мене,

никто, никто не ведает, о чем

я размышляю в данное мгновенье.

совсем один в той странной тишине,

которою вселенная объята…

И что-то есть, наверное, во мне

от старого глехо[1]1

Глехо – крестьянин (груз.).

[Закрыть] и от Сократа.

«Что-то знает Шура Лифшиц…»

А. Володину

* * *

Что-то знает Шура Лифшиц:

понапрасну слез не льет.

В Петербургский смог зарывшись,

зерна истины клюет.

Так устроившись удобно

среди каменных громад,

впитывает он подробно

этих зерен аромат.

Он вонзает ноги прочно

в почвы лета и зимы,

потому что знает точно

то, о чем тоскуем мы.

Жар души не иссякает.

Расслабляться не пора…

Слышно: времечко стекает

с кончика его пера.

Гимн уюту

А. Пугачевой

Слава и честь самовару —

первенцу наших утех!

Но помяну и гитару —

главную даму из всех.

Вот он – хозяин уюта,

золотом светится медь.

Рядом – хозяйка, как будто

впрямь собирается спеть.

Он запыхтит, затрясется,

выбросит пар к потолку —

тотчас она отзовется

где-нибудь здесь, в уголку.

Он не жалеет водицы

в синие чашки с каймой —

значит, пора насладиться

пеньем хозяйки самой.

Бог не обидел талантом,

да и хозяин, как бог,

вторит хозяйке дискантом,

сам же глядит за порог:

там, за порогом, такое,

что не опишешь всего…

Царствуй, хозяин покоя:

праведней нет ничего.

Слава и честь самовару!

Но не забудем, о нет,

той, что дана ему в пару,

талию и силуэт.

Врут, что она увядает.

Время ее не берет.

Плачет она и сгорает,

снова из пепла встает.

Пой же, и все тебе будет:

сахар, объятья и суд,

и проклянут тебя люди,

и до небес вознесут.

Пойте же, будет по чести

воздано вам за уют…

Вот и поют они вместе,

плачут и снова поют.

«Благородные жены безумных поэтов…»

* * *

Благородные жены безумных поэтов,

от совсем молодых до старух,

героини поэм, и молвы, и куплетов,

обжигающих сердце и слух.

Вы провидицы яви, рожденной в подушках,

провозвестницы света в ночи,

ваши туфельки стоптаны на побегушках…

Вы и мужнины, вы и ничьи.

Благородные жены поэтов безумных,

как же мечетесь вы, семеня

в коридорах судьбы, бестолковых и шумных,

в ожидании лучшего дня!

И распахнуты крылья любви вековые,

и до чуда рукою подать,

но у судеб финалы всегда роковые,

и соперницы чуду под стать.

Благородных поэтов безумные жены,

не зарекшись от тьмы и сумы,

ваши души сияют, как факел зажженный,

под которым блаженствуем мы.

в этом мире, изученном нами и старом,

что ж мы видим, спадая с лица?

Как уродец, согретый божественным даром,

согревает и ваши сердца.

Но каким бы он в жизни ни слыл безобразным,

слышим мы из угла своего,

как молитвы возносите вы ежечасно

за бессмертную душу его.

И когда он своею трепещущей ручкой

по бумаге проводит пером,

слышу я: колокольчик гремит однозвучный

на житейском просторе моем.

«Восхищенность вашим сердцем, вашим светом…»

* * *

Восхищенность вашим сердцем, вашим светом,

нерастраченным теплом

мне вручило провиденье этим летом,

как последний мой диплом.

Ах, не очень торопливо (не взыщите,

что пути иного нет)

я готовился к последней той защите

пять десятков с лишним лет.

Но за окнами – все новые пейзажи

и природа уж не та!..

Все уходит. Исчезают даже

голос ваш и красота.

Лишь трамвай, в свои пространства уползая,

в новом видится окне.

Он оставлен с тех времен как память злая

и о вас, и обо мне.

«Дама ножек не замочит…»

* * *

Дама ножек не замочит,

друг мараться не захочет,

и на свалку спишут старый двор.

Защитите его, струны,

от изменчивой фортуны.

Наша жизнь – короткий разговор.

Что ж вы дремлете, ребята:

ведь осколки – от Арбата!

А какая улица была!

Разрушители гурьбою

делят лавры меж собою.

Вот какие в городе дела.

Ни золота и ни хлеба

ни у черта, ни у неба,

но прошу я без обиняков:

ты укрой меня, гитара,

от смертельного удара,

от московских наших дураков.

Пусть мелодия простая,

но, из сердца вырастая,

украшает наше ремесло.

Ты прости меня, гитара,

может, я тебе не пара,

просто мне с тобою повезло.

«Над глубиной бездонных вод…»

* * *

Над глубиной бездонных вод,

над атлантической громадой

взлетает солнечный восход,

рожденный райской канонадой.

Внизу – Европа в облаках,

а тут – пушкарь. Он знает дело:

горит фитиль в его руках —

и птица райская взлетела.

Гордись, пушкарь, своей судьбой

глашатай света и свободы, —

покуда спорят меж собой

внизу эпохи и народы.

Пока твой свет с собой зовет,

пока чисты твои одежды…

Ведь что мы без твоих щедрот,

без покаянья и надежды?

«Распахнуты дома. Безмолвны этажи…»

* * *

Распахнуты дома. Безмолвны этажи.

Спокойным сном охвачены квартиры.

Но к зимней печке ухо приложи —

гудят за кладкою мортиры.

Гуляет тихий вечер по земле,

беспечный… Но в минуту роковую

толченый перец в склянке на столе

готов напомнить пыль пороховую.

Стоит июль во сей своей красе.

За поворотом женщина смеется,

но шаг – и стратегическим шоссе

тропинка к дому обернется.

По улицам, сливая голоса,

неотличимы брат от брата,

текут и строятся полки и корпуса,

которым не даровано возврата.

Где родились мы? Под звездой какой?

Какие нам определяют силы

носить в себе и ярость, и покой,

и жажду жить, и братские могилы?

Памяти Обуховой

Е. Камбуровой

Когда б вы не спели тот старый романс,

я верил бы, что проживу и без вас,

и вы бы по мне не печалились и не страдали.

Когда б вы не спели тот старый романс,

откуда нам знать, кто счастливей из нас?

И наша фортуна завиднее стала б едва ли.

И вот вы запели тот старый романс,

и пламень тревоги, как свечка, угас.

А надо ли было, чтоб сник этот пламень тревоги?

И вот вы запели тот старый романс,

но пламень тревоги, который угас,

опять разгорелся, как поздний костер у дороги.

Зачем же вы пели тот старый романс?

Неужто всего лишь, чтоб боль улеглась?

Чтоб боль улеглась, а потом чтобы вспыхнула снова?

Зачем же вы пели тот старый романс?

Он словно судьба расплескался меж нас,

всё, капля по капле, и так до последнего слова.

Когда б вы не спели тот старый романс,

о чем бы я вспомнил в последний свой час,

ни сердца, ни голоса вашего не представляя?

Когда б вы не спели тот старый романс,

я умер бы, так и не зная о вас,

лишь черные даты в тетради души проставляя.

«На полянке разминаются оркестры духовые…»

* * *

На полянке разминаются оркестры духовые

и играют марш известный неизвестно для чего.

Мы пока еще все целы, мы покуда все живые,

а когда нагрянет утро – там посмотрим кто кого.

И ефрейтор одинокий шаг высокий отбивает,

у него глаза большие, у него победный вид…

Но глубоко, так глубоко, просто глубже не бывает,

он за пазухою письма треугольные хранит.

Лейтенантик моложавый (он назначен к нам комбатом)

смотрит в карту полевую, верит в чудо и в успех.

А солдат со мною рядом называет меня братом:

кровь, кипящая по жилам, нынче общая для всех.

Смолкли гордые оркестры – это главная примета.

Наготове все запасы: крови, брани и свинца…

Сколько там минут осталось… три-четыре до рассвета,

три-четыре до победы… три-четыре до конца.

«О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой…»

* * *

О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой,

когда я шагнул с гитарой, растерянный, но живой?

Как будто шагнул я со сцены в полночный московский уют,

где старым арбатским ребятам бесплатно судьбу раздают.

По-моему, все распрекрасно, и нет для печали причин,

и грустные те комиссары идут по Москве как один,

и нету, и нету погибших средь старых арбатских ребят,

лишь те, кому нужно, уснули, но те, кому надо, не спят.

Пусть память – нелегкая служба, но все повидала Москва,

и старым арбатским ребятам смешны утешений слова.

1957

«Поэтов травили, ловили…»

* * *

Поэтов травили, ловили

на слове, им сети плели;

куражась, корнали им крылья,

бывало, и к стенке вели.

Наверное, от сотворенья,

от самой седой старины

они как козлы отпущенья

в скрижалях земных учтены.

В почете, и все ж на учете,

и признанны, но до поры…

Вот вы рядом с ними живете,

а были вы с ними добры?

В трагическом их государстве

случалось и празднествам быть,

и все же бунтарство с мытарством

попробуй от них отделить.

Им разные тракты клубили,

но все ж в переделке любой

глядели они голубыми

за свой горизонт голубой.

И слова рожденного сладость

была им превыше, чем злость.

А празднества – это лишь слабость

минутная. Так повелось.

Я вовсе их не прославляю.

Я радуюсь, что они есть.

О как им смешны, представляю,

посмертные тосты в их честь.

«Почему мы исчезаем…»

* * *

Почему мы исчезаем,

превращаясь в дым и пепел,

в глинозем, в солончаки,

в дух, что так неосязаем,

в прах, что выглядит нелепым, —

нытики и остряки?

Почему мы исчезаем

так внезапно, так жестоко,

даже слишком, может быть?

Потому что притязаем,

докопавшись до истока,

миру истину открыть.

Вот она в руках как будто,

можно, кажется, потрогать,

свет ее слепит глаза…

В ту же самую минуту

Некто нас берет под локоть

и уводит в небеса.

Это так несправедливо,

горько и невероятно —

невозможно осознать:

был счастливым, жил красиво,

но уже нельзя обратно,

чтоб по-умному начать.

Может быть, идущий следом,

зная обо всем об этом,

изберет надежней путь?

Может, новая когорта

из людей иного сорта

изловчится как-нибудь?

Все чревато повтореньем.

Он, объятый вдохновеньем,

зорко с облака следит.

И грядущим поколеньям,

обожженным нетерпеньем,

тоже это предстоит.

«Над площадью базарною…»

* * *

Над площадью базарною

вечерний дым разлит.

Мелодией азартною

весь город с толку сбит.

Еврей скрипит на скрипочке

о собственной судьбе,

а я тянусь на цыпочки

и плачу о себе.

Снует смычок по площади,

подкрадываясь к нам,

все музыканты прочие

укрылись по домам.

Все прочие мотивчики

не стоят ни гроша,

покуда здесь счастливчики

толпятся чуть дыша.

Какое милосердие

являет каждый звук,

а каково усердие

лица, души и рук,

как плавно, по-хорошему

из тьмы исходит свет,

да вот беда: от прошлого

никак спасенья нет.

«Давайте придумаем деспота…»

* * *

Давайте придумаем деспота,

чтоб в душах царил он один

от возраста самого детского

и до благородных седин.

Усы ему вырастим пышные

и хищные вставим глаза,

сапожки натянем неслышные,

и проголосуем все – за.

Давайте придумаем деспота,

придумаем, как захотим.

Потом будет спрашивать не с кого,

коль вместе его создадим.

И пусть он над нами куражится

и пальцем грозится из тьмы,

пока наконец не окажется,

что сами им созданы мы.

«Отчего ты печален, художник…»

* * *

Отчего ты печален, художник —

живописец, поэт, музыкант?

На какую из бурь невозможных

ты растратил свой гордый талант?

На каком из отрезков дороги

растерял ты свои медяки?

Все надеялся выйти в пророки,

а тебя занесло в должники.

Словно эхо поры той прекрасной,

словно память надежды былой —

то на Сретенке профиль твой ясный,

то по Пятницкой шаг удалой.

Так плати из покуда звенящих,

пот и слезы стирая со щек,

за истертые в пальцах дрожащих

холст и краски, перо и смычок.

«Клубничины сорваны с грядки…»

* * *

Клубничины сорваны с грядки.

Они треугольны и сладки.

Белеют внутри семена —

придут еще их времена.

Но, прежде чем кануть в забвенье,

свершают они омовенье

под каплями чистой росы

в рассветные эти часы.

Душисты бока их тугие,

мундиры на них дорогие,

расшиты они в пух и прах

с узорами на обшлагах.

Их жаркая почва рождает,

их музыка сопровождает,

вливает в них пламя свое…

Да жаль: мы не слышим ее.

«Мне не в радость этот номер…»

* * *

Мне не в радость этот номер,

телевизор и уют.

Видно, надо, чтоб я помер —

все проблемы отпадут.

Ведь они мои, и только.

Что до них еще кому?

Для чего мне эта койка —

на прощание пойму.

Но когда за грань покоя

преступлю я налегке,

крикни что-нибудь такое

на грузинском языке.

Крикни громче, сделай милость,

чтоб на миг поверил я,

будто это лишь приснилось:

смерть моя и жизнь моя.

«По Грузинскому валу воинственно ставя носок…»

* * *

По Грузинскому валу воинственно ставя носок,

ты как будто в полете, и твой золотой голосок

в простодушные уши продрогших прохожих струится.

Но хотя он возвышен, и ярок, и чист, и высок,

не успеешь моргнуть – а уже просочился в песок,

и другими уже голосами гордится столица.

Как чиновна она, неприступна она, брат, с крыльца,

и не сходит уже позолота с ее, брат, лица,

так что в тесном квадрате двора поспевай, брат, вертеться.

Где уж годы беречь, если сыплются дождичком дни,

и тяжки и горьки, как свинцовые пульки они,

и ложатся один за другим возле самого сердца.

И фортуна твоя, подбоченясь, глядит из окна,

ослепленная мыслью, что ей перспектива видна

меж домов и дворов… Будто это и есть перспектива

И дорога твоя от рожденья – то мир, то война,

и привычные с детства горят вдоль нее письмена:

то «Вернись!», то «Ступай!», то «Прости!»,

то «Прощай!», то «Счастливо!»

По Грузинскому валу к финалу рабочего дня,

заломив козырек, ошалев от обид и вранья,

независимый облик храня, прогуляться неплохо…

Навостриться бы мне разводить своих братьев плечом,

научиться бы мне, чтобы так не жалеть ни о чем,

да, как видно, уже не успеть до последнего вздоха.

«Вот музыка та, под которую…»

* * *

Вот музыка та, под которую

мне хочется плакать и петь.

Возьмите себе оратории,

и дробь барабанов, и медь.

Возьмите себе их в союзники

легко, до скончания дней…

Меня же оставьте с той музыкой:

мы будем беседовать с ней.

«В нашей жизни, прекрасной и странной…»

* * *

В нашей жизни, прекрасной и странной,

и короткой, как росчерк пера,

над дымящейся свежею раной

призадуматься, право, пора.

Призадуматься и присмотреться,

поразмыслить, покуда живой,

что там кроется в сумерках сердца,

в самой черной его кладовой.

Пусть твердят, что дела твои плохи,

но пора научиться, пора

не вымаливать жалкие крохи

милосердия, правды, добра.

Но пред ликом суровой эпохи,

что по-своему тоже права,

не выжуливать жалкие крохи,

а творить, засучив рукава.

«У поэта соперников нету…»

* * *

У поэта соперников нету

ни на улице и ни в судьбе.

И когда он кричит всему свету,

это он не о вас – о себе.

Руки тонкие к небу возносит,

жизнь и силы по капле губя.

Догорает, прощения просит:

это он не за вас – за себя.

Но когда достигает предела

и душа отлетает во тьму…

Поле пройдено. Сделано дело.

Вам решать: для чего и кому.

То ли мед, то ли горькая чаша,

то ли адский огонь, то ли храм…

Все, что было его, – нынче ваше.

Всё для вас. Посвящается вам.