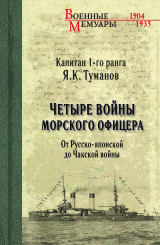

Текст книги "Четыре войны морского офицера. От Русско-японской до Чакской войны"

Автор книги: Борис Соломонов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)

Страна прекрасная, с теплым, но здоровым климатом. Русским, давно сюда приехавшим и осевшим здесь в лучшие времена, живется здесь, как у себя на родине. Таковою они и считают эту маленькую страну, и когда над ней стряслась беда, бывшие русские офицеры пошли на ее защиту в рядах ее армии и многие сложили за нее свои головы. За это нас здесь любят и ценят, и когда появятся к тому реальные возможности, всякий честный и умеющий что-либо делать русский легко найдет здесь и кров и стол, ибо ему будет отдано предпочтение перед всяким иным иностранцем»[45]45

Туманов Я.К. К вопросу о переселении в Парагвай // Морской журнал. 1934. № 7 (79). С. 6–7.

[Закрыть].

Из статьи видно, что за девять лет, прошедшие с приезда Туманова в Парагвай, произошли некоторые изменения в стране, а со временем изменилось и восприятие многих вещей Тумановым и другими русскими эмигрантами, прочно обосновавшимися в Парагвае. Отметим все же, что в дальнейшем численность русской колонии увеличилась, хотя и далеко не в таких масштабах, о которых мечтал Беляев.

После окончания войны князь Я.К. Туманов остался служить в парагвайском флоте, занимая должность советника морской префектуры (органа управления флотом). При этом он принимал активное участие в жизни русской колонии. С 1939 по 1954 г. Туманов состоял уполномоченным главы Российского Императорского дома (имеется в виду Великий Князь Владимир Кириллович, провозгласивший себя в 1924 г. императором Всероссийским)[46]46

Ранее, в 1926 г., Я.К. Туманов вместе с генералом И.Т. Беляевым и еще девятью представителями русской колонии подписал письмо-обращение к великому князю Николаю Николаевичу (Младшему) (1856–1929), в котором говорилось: «… Вам, ваше Императорское Высочество как истинному выразителю чаяний Русского народа всецело вверяем мы наши голоса, готовые по слову Вашему явиться, как предки наши в былое время, людными, конными и оружными, на защиту Родины» (Мосейкина М.Н. «Рассеяны, но не расторгнуты»: русская эмиграция в странах Латинской Америки в 1920–1960 гг. М., 2011. С. 178). На наш взгляд, этот факт, помимо прочего, свидетельствует об отсутствии серьезных разногласий между Беляевым и Тумановым.

[Закрыть]. Туманов принимал участие в строительстве православного храма в Асунсьоне, был учредителем русской библиотеки, почетным вице-председателем «Очага русской культуры и искусств», членом Исторической комиссии Общества офицеров Российского Императорского флота в Америке[47]47

Т[аубе] Г.Н. Указ. соч. С. 71.

[Закрыть].

За годы службы в во флотах России и Парагвая Я.К. Туманов удостоился ряда наград: светло-бронзовой медали с бантом в память Русско-японской войны 1904–1905 гг. (1906); темно-бронзовой медали в память плавания 2-й Тихоокеанской эскадры вокруг Африки на Дальний Восток (1907); ордена Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (18 июня 1907); ордена Святой Анны 3-й степени (18 апреля 1910); золотого знака по окончании полного курса наук Морского корпуса (1910); черногорского ордена Святого Даниила 4-й степени (1911); светло-бронзовой медали в память 300-летия Дома Романовых (1913); светло-бронзовой медали в память 200-летия Гангутской победы (1915); мечей и банта к ордену Святой Анны 3-й степени и ордена Святого Станислава 2-й степени с мечами (6 июля 1915); ордена Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (8 марта 1916); парагвайского ордена «Крест Защитника [Родины]»[48]48

Список личного состава судов флота, строевых и административных учреждений Морского ведомства. Пг., 1916. С. 235. Т[аубе] Г.Н. Указ. соч. С. 71.

[Закрыть].

Скончался князь Язон Константинович Туманов 22 октября 1955 г. от рака горла. Его провожали в последний путь вдова княгиня Надежда Владимировна (урожденная Чабовская)[49]49

В истории Парагвая она известна тем, что при Комитете русских женщин основала Школу лирического пения, откуда вышли первые парагвайские профессиональные певцы (Мосейкина М.Н. Указ соч. С. 130).

[Закрыть], дочь Оксана Язоновна, а также почти все представители русской колонии. О похоронах сообщил «Бюллетень Общества офицеров Российского Императорского флота в Америке»: «…флот был представлен лейтенантами А.С. Степановым и А.А. Нефедовым и мичманом М.К. Делимарским; присутствовали многочисленные представители парагвайского флота. Андреевский флаг на гроб был возложен н[ачальни] ком Отдела Корпуса Императорских Армии и Флота в Парагвае ротмистром В.Г. Михайловым. Перед погребением на русском кладбище, представитель парагвайской Морской Префектуры произнес прочувственное слово, отметив труды и заслуги покойного в войне Парагвая с Боливией»[50]50

Бюллетень Общества офицеров Российского Императорского флота в Америке. 1955. № 3. 15 декабря. С. 51–52.

[Закрыть].

* * *

Стоит отдельно остановиться на литературной деятельности Я.К. Туманова. Тяга к записи своих мыслей и впечатлений проявилась у него еще в молодости. Первоисточником для книги «Мичмана на войне» послужили «Путевые заметки мичмана Язона Туманова о плавании на эскадренном броненосце «Орел» в составе 2-й эскадры флота Тихого океана», сохранившиеся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки и в РГАВМФ (копия)[51]51

Подробнее см.: Губер К.П. Указ соч. С. 8–9.

[Закрыть]. Более-менее прочно «встав на ноги» в эмиграции, князь Туманов издал в Парагвае свои воспоминания о Русско-японской войне в 1929 г. на испанском языке[52]52

Подробнее см.: Губер К.П. Указ соч. С. 12.

[Закрыть]. В следующем году книга вышла в Праге. Это произошло благодаря усилиям издателя «Морского журнала», выходившего с 1928 по 1942 г., лейтенанта М.С. Стахевича. Будучи настоящим подвижником, он не только в течение 14 лет регулярно выпускал журнал, бывший органом связи русских моряков-эмигрантов в разных странах мира, но и помог выходу в свет целого ряда книг, авторы которых жили далеко от Чехословакии[53]53

Подробнее см.: Акулова Т.В., Кузнецов Н.А. «Морской журнал» и его редактор-издатель М.С. Стахевич // Морской журнал. 1928–1942. Библиографический указатель / Сост. Т.В. Акулова. М.: Русский путь, 2018. С. 3—36.

[Закрыть], среди которых были и воспоминания Туманова. Автор посвятил их «своим славным ученикам – кадетам Парагвайской военной школы в Асунсьоне».

Книгу хорошо встретили коллеги Туманова – флотские офицеры. «Изящно изданная и очень хорошо написанная книга. Ярко и увлекательно автор описывает поход 2-й Тихокеанской эскадры адмирала Рожественского, в котором русские моряки проявили исключительное величие духа, небывалую выносливость и удивительное знание морского дела, поход, вызвавший изумление всего мира. […] Нигде еще в русской литературе не была изображена так правдиво, любовно и вместе с тем без малейших прикрас походная страда и жизнь морского офицера, и именно мичмана. И это потому, что автор в своей книге не творит типов, а лишь рисует своих соплавателей и их жизнь на корабле с натуры, но, именно, рисует, а не фотографирует. И потому-то уже из первой главы книги читатель выносит яркое представление о мичмане русского флота того времени», – отметил на страницах «Зарубежного Морского сборника» его редактор капитан 1-го ранга Я.И. Подгорный[54]54

П[одгорный] Я. [И.] [Рец. на: Туманов Я.К. Мичмана на войне (Прага, 1930)] // Зарубежный Морской сборник. 1930. № 10. Май – август. С. 107.

[Закрыть]. Сравнивали рецензенты книгу Туманова с другими мемуарами, посвященными Цусиме, изданными в России и в эмиграции, в частности, книгами В.И. Семенова и Г.К. Графа. Об этом написал в своей рецензии известный военный писатель русского зарубежья поручик по Адмиралтейству С.К. Терещенко. «Сравнивают книгу кн[язя] Туманова с трилогией Семенова «Расплата» или с «Моряками» Графа. Несомненно, что по живости изложения и интересу, который она вызывает, сравнение вполне уместно. […] Но особая ценность его книги, на мой взгляд, заключается именно в том, что она не похожа на Семенова. Семенов был пожилым, вдумчивым опытным офицером… […] Кн[язь] Туманов, как и Г.К. Граф, пошел на войну молодым, жизнерадостным, только что выпущенным, рвущимся в бой, но мало над ним задумывающимся мичманом, который, занятый своим трудным, многомятежным [так в тексте, возможно – «многосложным». – Н.К.] делом на новом, не исправном броненосце, едва имел время и возможность вникать в переживания своих товарищей, команды и свои собственные, зато подробно описывал все мелочи судовой жизни, приключения, проступки, столкновения между офицерами, разные происшествия при бесконечных погрузках угля, в дозорах на стоянках эскадры и т. д.»[55]55

Терещенко С. [Рец. на: Туманов Я.К. Мичмана на войне (Прага, 1930)] // Часовой. 1930. № 44. 30 ноября. С. 23.

[Закрыть]

«Мичмана на войне» так и остались единственной книгой Туманова. К сожалению, неизвестна судьба рукописи его воспоминаний, посвященных событиям 1917 г. и Гражданской войне. В предисловии к публикации в «Морских записках» упомянутого выше ее фрагмента, посвященного событиям, происходившим в Одессе в 1918–1919 гг., говорится: «В архиве Общества Офицеров Российского Императорского Флота в Америке, среди многочисленных ценных документов и воспоминаний, хранится рукопись капитана 1-го ранга князя Язона Константиновича Туманова. В этой рукописи 360 страниц, написанных от руки бисерным почерком. Посвящена эта рукопись: “Светлой памяти морских офицеров, замученных бессмысленной и жестокой русской революцией” и называется она “Скорбная повесть”. Тема ее – “описание виденного и пережитого рядовым морским офицером в первые годы русской революции”. Цель ее – “дать идущим за нами поколениям живое ощущение печального и страшного периода, нами пережитого, чтобы наш тяжелый опыт не пропал даром и послужил бы хоть чем-нибудь на пользу нашей смене, которой предстоит титаническая работа по созданию вновь великого государства и достойного его флота”»[56]56

Туманов Я.К. Одесса в 1918—19 гг. // Морские записки. 1965. № 1. С. 65.

[Закрыть]. В 1979 г. архив Общества офицеров Российского Императорского флота в Америке был передан американо-русскому историко-просветительному и благотворительному обществу «Родина», а начиная с первой половины 1990-х частями вернулся в Россию и пополнил собрания различных архивных и музейных учреждений.

В 1930-е гг. несколько статей Туманова были опубликованы в парагвайских военных изданиях, а также на страницах «Морского журнала» и газеты «Русский вестник», выходившей в Буэнос-Айресе. В 1944–1955 гг. ряд рассказов, очерков и статей Язона Константиновича увидел свет в журнале «Морские записки»[57]57

Журнал издавался в 1943–1965 гг. в Нью-Йорке Обществом офицеров Российского Императорского флота (до 1953 г. – Общество бывших русских морских офицеров в Америке). «Морские записки» выходили несколько раз в год и представляли собой солидное издание, выпускавшееся типографским способом. Основным его содержанием были довольно объемные (в отличие от большинства других флотских эмигрантских изданий) статьи (преимущественно исторической тематики) и публикации воспоминаний. В 1943–1946 гг. журнал редактировал старший лейтенант С.В. Гладкий, а с 1947 г. – старший лейтенант барон Г.Н. Таубе. Всего вышло 59 номеров.

[Закрыть]. Большинство из них написаны по мотивам воспоминаний автора о разных периодах его службы, и, как справедливо отметил в некрологе старший лейтенант барон Г.Н. Таубе, в силу прекрасного владения автором русским литературным языком, а также наличия у него умения подмечать с безобидным юмором человеческие слабости, «…его рассказы всегда увлекательны и читаются с большим интересом»[58]58

Т[аубе] Г.Н. Указ. соч. С. 71–72.

[Закрыть].

Современному читателю творчество князя Туманова знакомо мало. В 2002 г. в Санкт-Петербурге была переиздана книга «Мичмана на войне» (сюда же вошли воспоминания «В японском плену» и рассказ «Эскимос»). Это издание уже давно стало библиографической редкостью. В 2006 г. на страницах антологии «Морские рассказы писателей Русского Зарубежья», подготовленной подвижником истории Российского флота В.В. Лобыцыным (1938–2005) и выпущенной издательством «Согласие», были перепечатаны (с комментариями) отрывок из воспоминаний «По Адриатике» и рассказ «Адмирал Грин», впервые опубликованные в «Морских записках».

В предлагаемую читателю книгу вошли, помимо «Мичманов на войне», практически все произведения Туманова, напечатанные в «Морских записках». Они представляют несомненный интерес для читателей, неравнодушных к истории флота, романтике моря, флотской службы и дальних походов.

Н.А. Кузнецов, кандидат исторических наук

Составители книги от всей души благодарят за поддержку, помощь в работе и предоставленные материалы А.Ю. Емелина, кандидата исторических наук, и. о. заместителя директора РГАВМФ, главного редактора альманаха «Кортик» (г. Санкт-Петербург), О.Н. Лукину, члена Морского собрания Российского Императорского флота в Париже. Также хотелось бы выразить благодарность П.В. Соломонову, внесшему большой вклад в компьютерную обработку текста.

Мичмана на войне

Предисловие к русскому изданию

Своим славным ученикам – кадетам Парагвайской военной школы в Асунсьоне с теплым чувством посвящает эти строки автор

Иисус сказал ему: написано также:

не искушай Господа Бога твоего.

От Матфея 4–7.

Герои моей книги – мичмана, и данное мною заглавие – «Мичмана на войне» – удовлетворяет всем трем условиям хорошо озаглавленной книги, ибо заглавие должно: точно соответствовать ее содержанию, быть кратким и благозвучным.

Но это так, пока речь идет о русском языке.

Далеко не так благополучно обстоит дело с языком испанским, на котором первоначально была написана книга, вследствие того, что мичман по-испански – el alferez de fragata, что и длинно и неблагозвучно; во множественном же числе получается еще длиннее – los alfereces de fragata. Таким образом, краткое и благозвучное по-русски «Мичмана на войне» звучит по-испански длинно и нелепо – «Los alfereces de fragata en la guerra».

Это обстоятельство заставило автора для испанского издания своей книги придумать иное заглавие, и она появилась впервые в печати под хотя и кратким и благозвучным, но довольно туманным заглавием – «En alta mar» («В открытом море»).

Попадающиеся в книге, в описании русской природы, детали, могущие показаться странными и ненужными читателю, привыкшему зимой надевать пальто и отапливать свою квартиру, объясняются тем, что книга посвящена детям тропиков, никогда не видавшим снега.

Божественное Провидение, наказавшее за что-то несчастный русский народ «завоеваниями революции», разметало по всему Божьему свету более двух миллионов граждан бывшей и будущей великой страны, фигурирующей ныне на современных географических картах под дурацким псевдонимом С.С.С.Р. В числе этих граждан без отечества оказался автор настоящей книги, попавший в полосу особенно сильной центробежной силы, раскидывавшей от границ бывшей России верных ее сынов, и, подхваченный этой силой, очутился в самых дебрях Южной Америки.

Его приютила маленькая бедная страна, населенная неизмеримо гуще крокодилами, нежели людьми. Может быть, именно поэтому люди в этом глухом уголке земного шара оказались лучше и сердечнее, нежели в густо населенной двуногими Европе.

Посвящение этой книги славной парагвайской молодежи есть лишь бледное выражение посильной благодарности автора приютившему его народу.

Глава I. Вместо предисловия. Мое назначение. Кронштадт. Броненосец «Орел». Арамис. Моя первая работа. Подполковник Поздеев и его плавучий кран. Мичман Зубов. Упущенное счастье.

25 лет! Почти половина человеческой жизни! Почти половина настоящего поколения в то время или не родилась еще или же лежала в колыбелях, с восхищением и любопытством взирая на чудеса Божьего мира. Многие крупные фигуры современной действительности, именами которых пестрят страницы наших газет, бегали в то время еще в коротких штанишках и шалили.

Добрая же половина тогдашнего поколения в настоящее время тоже покоится в колыбелях, но так как тех ничто уже больше не удивляет и не восхищает, то колыбели эти прикрыты крышками и зарыты глубоко в землю.

В продолжении этих 25 лет произошли события, которые выпадают на долю переживать далеко не каждому поколению. И грандиозность этих событий, казалось, должна бы была затмить собою все пережитое до них.

Но человеческая память, это – один из самых чудесных аппаратов, данных Богом человеку, один из самых благословенных и вместе с тем – самых страшных. Это – бесконечной длины кинематографическая лента, отпечатки на которой получаются тем яснее, чем она свежее. А может ли быть свежее эта живая фильма, нежели в 20–21 год человеческого возраста?

И когда я разворачиваю ее на моем мысленном экране, меня не удивляет, что картины, отпечатанные в моей памяти 25 лет тому назад, обрисовываются иногда яснее, нежели значительно более поздние. Конечно, как на всякой старой ленте, на моей также попадаются крупные пробелы, но то, что сохранилось доныне, проходит перед моим мысленным взором так ясно, точно запечатленное вчера…

В моем далеком детстве мне очень нравились рассказы, начинавшиеся так:

«Старый моряк не спеша набил свою трубку, закурил ее, выпустил несколько густых клубов дыма и начал свой рассказ…»

Ныне настал и мой черед закурить свою трубку.

Май месяц на севере Европы. Те, кто живет среди вечно цветущей природы, знакомы с весной лишь по календарю, и она ровно ничего не говорит их сердцу. Вся разница с зимой лишь в том, что солнце начинает пригревать сильнее, да чуть длиннее становится день. Глаз же видит все ту же яркую зелень, все то же блестящее и горячее солнце, все те же краски и цветы.

Чтобы почувствовать весну, нужно пережить суровую зиму, точно так же, как чтобы познать добро, нужно знать и зло, чтобы оценить красоту, надо видеть уродство, чтобы познать жизнь, надо видеть смерть. Русская же весна – это и есть переход от смерти к жизни, это есть воскресение природы. Нужно быть поэтом, чтобы описать прелесть оживающей природы, но вовсе не нужно быть им, чтобы чувствовать и оценить всю прелесть этого воскресения.

Я чувствовал эту прелесть всем своим существом 20-летнего юноши, когда в прелестный майский день 1904 года плыл на пароходике из Санкт-Петербурга в Кронштадт.

Финский залив только что сбросил с себя ледяной покров, сковывавший его в течение почти полугода, и яркое солнце отражалось на спокойной поверхности «Маркизовой лужи», как называется часть Финского залива между Петербургом и Кронштадтом. Слева, в туманной дымке виднелись дома и дачи Стрельны и Петергофа, справа – рощи и парки Сестрорецка, а впереди – под тяжелой дымной тучей – низкий остров Котлин и разбросанные там и сям по маленьким островам гранитные форты Кронштадта.

Я ехал являться на один из кораблей Второй эскадры Тихого океана, которая поспешно готовилась к дальнему плаванию в далекие воды Желтого моря на помощь истекающей кровью нашей 1-й эскадре. Там далеко, за тысячи миль, гремели пушки, лилась кровь, ходили в атаку миноносцы, взрывались на минах корабли, а в Петербурге, откуда я ехал, этого совсем не чувствовалось. Он продолжал жить шумной, веселой жизнью большого столичного города; театры, кафе и рестораны полны были публикой; так же, как всегда, от 4 до 6 вечера блестящая вереница экипажей запружала красавицу-набережную Невы, пестрели роскошные туалеты дам петербургского beau-mond’a и блестящие формы гвардейских офицеров.

Казалось, что мало кому было дела до того, что где-то там, в далекой Маньчжурии или в водах еще более далекого Тихого океана и Желтого моря идет кровавая борьба с какими-то мало кому ведомыми японцами. И когда среди блестящей и нарядной толпы Невского проспекта случайно появлялась фигура офицера в походной форме или солдата в лохматой сибирской папахе, это являлось режущим глаз диссонансом.

Но и в холодном и с виду безучастном Петербурге были места, где чувствовалось дыхание войны. Одним из таких мест было Морское министерство, где днем и ночью кипела лихорадочная работа. Отделение личного состава Главного морского штаба осаждалось офицерами всех рангов, начиная от мичмана и кончая седым уже капитаном 1-го ранга, хлопочущими о назначении в действующий флот. Нередко мелькали в приемной начальника штаба бледные лица дам, приходящих справляться о судьбе своих близких, находящихся на театре военных действий; попадались на глаза дамы уже в глубоком трауре, пришедшие узнать подробности о гибели близкого человека.

Когда открывалась дверь кабинета начальника штаба и оттуда выходила нетвердой походкой женская фигура с невидящими глазами и мокрым, скомканным носовым платком в руках, веселая толпа молодых офицеров, заполняющая приемную, сразу смолкала и почтительно расступалась, давая дорогу живому олицетворению глубокого женского горя. Кто знает? Не копошилась ли в это время в легкомысленной мичманской голове мысль, что настанет, быть может, момент, когда и его мать, сестра или невеста будет так же выходить из этого самого кабинета? Я всегда чувствовал в этой сцене какую-то волнующую красоту, должно быть, ту самую красоту, которую находил даже в человеческом горе великий знаток человеческой души – наш Чехов: «ту самую едва уловимую красоту человеческого горя, которую может передать только музыка»…

Пароход подошел к длинному деревянному молу и ошвартовался. Автомобилей в то время еще не существовало. Одноконный извозчик повез меня в военный порт.

После блестящего Петербурга Кронштадт кажется глухим провинциальным городишком, каких немало раскинуто по необъятной матушке-России. Но население этого города – специфическое: масса рабочих портовых мастерских, арсенала и заводов, а главное – матросы. Матросы всюду: и в одиночку, и в строю, безоружные и вооруженные, они попадаются на каждом шагу. Ежеминутно слышишь команды: «смирно, равнение направо», «смирно, равнение налево» и едешь, почти не отымая руки от козырька фуражки, отвечая на отдаваемую честь.

Есть, впрочем, у Кронштадта и еще одно специфическое отличие от всех прочих городов не только российских, но, мне думается, и всего остального мира: я уверен, что нигде больше в мире нельзя видеть железной мостовой, как только в Кронштадте. Мне, по крайней мере, за мои долгие скитания по всему Божьему свету таковой не доводилось видеть больше нигде. В Кронштадте же многие улицы выложены шестиугольными железными плитками.

Это был проект бывшего генерал-адмирала, Великого князя Константина Николаевича, уделявшего большое внимание не только флоту, но и его базе – Кронштадту. Не берусь судить, какова была эта мостовая новой, но когда я с ней познакомился, она насчитывала уже много лет своего существования и, кроме проклятий и ужаса, не вызывала иных чувств и мыслей. В особенности проклинали ее извозчики, ибо покоробленные, с торчащими острыми краями железные плитки калечили ноги несчастных лошадей.

Вот показался небольшой сквер, прилегающей к военной гавани, с чахлой зеленью и деревьями, закапчиваемыми летом бесчисленными пароходными и заводскими трубами и обвеваемыми зимой ледяным дыханием Финского залива. Обогнув памятник Петру Великому с огромной бронзовой фигурой гиганта-Императора с лаконической надписью его наказа о Кронштадте – «Место сие хранить яко зеницу ока», мой извозчик подвез меня к пристани.

Наняв ялик, я приказал везти себя на броненосец «Орел», громада которого вырисовывалась у мола, как раз против пристани, у так называемых «лесных ворот» Военной гавани.

Пока старик-яличник лениво шевелит своими веслами, будоража мутную воду Военной гавани, я успею познакомить читателя с моим кораблем.

Эскадренный броненосец «Орел», около 15 000 тонн водоизмещения, по тогдашнему времени колосс, принадлежал к серии из пяти однотипных броненосцев последней постройки. Ни один из них еще не был закончен постройкой, причем пятый броненосец «Слава» только что был спущен на воду, и во 2-ю эскадру Тихого океана были назначены лишь четыре этого типа: «Князь Суворов» – флагманский корабль командующего эскадрой вице-адмирала З.П. Рожественского, «Император Александр III», «Бородино» и «Орел». Первые три броненосца к моменту, к которому относится начало моего рассказа, заканчивали свою постройку и приступали к испытаниям механизмов. Четвертый – «Орел» сильно отставал от своих товарищей. В мае месяце на нем не было еще установлено даже брони. Кроме того, незадолго до моего назначения с этим кораблем случилось несчастье, задержавшее еще больше его готовность. Однажды ночью, стоя в Кронштадтской гавани, он вдруг заполнился водой и опустился на дно; к счастью, было неглубоко, и корабль погрузился лишь по верхнюю палубу, когда днище судна село уже на грунт. Судно было поднято без особенного труда, но происшествие вызвало массу толков. Говорили упорно о том, что имело место злоумышление, что среди рабочих были подкупленные японцами шпионы, открывшие кингстоны и затопившие корабль. Но произведенное тщательное следствие не обнаружило ни открытых кингстонов, ни злоумышленников. Комиссия пришла к заключению, что причиной несчастья послужили многочисленные дыры, приготовленные для болтов бортовой брони; дыры эти были плохо закупорены, сквозь них просачивалась вода, ночью постепенно образовался крен, открытые уже совершенно отверстия подошли к самому уровню воды и корабль затонул.

Как бы то ни было, но командир корабля был смещен и на его место был назначен капитан 1-го ранга Николай Викторович Юнг, моряк блестящей репутации, энергичный, живой, страшно требовательный и строгий, только что вернувшийся на учебном корабле, которым он до того командовал, из заграничного плавания в Южную Америку.

Несмотря на сильное опоздание в готовности этого корабля, было приказано во что бы то ни стало приготовить его к походу, и назначение командиром энергичного Н.В. Юнга укрепляло в нас уверенность, что корабль будет готов. Это было тем более необходимо, что он входил в состав самого ядра 2-й эскадры – I дивизиона броненосцев.

Сотни рабочих работали в три смены, так что работы не прекращались ни днем, ни ночью. Однако работы еще предстояло масса. В сущности говоря, на корабле в мае месяце были готовы лишь машины и котлы и установлена крупная артиллерия в башнях – четыре 12-дюймовых, по два по носу и корме, и 12 – 6-дюймовых, по три парные башни вдоль каждого борта.

* * *

Когда мой ялик подошел к трапу броненосца, меня оглушил шум, грохот и визг сотен молотов, сверл и зубил. На палубе можно было разговаривать, лишь подходя вплотную друг к другу и крича в ухо. Самую ужасную трескотню производили пневматические зубила, которые стучали как пулемет. Повсюду дымили горны, в которых грелись заклепки. Под ногами путались протянутые шланги от пневматических зубил, сновали по всем направлениям мальчишки, подавая рабочим раскаленные докрасна заклепки. Грязь повсюду была неописуемая: кучи угля лежали прямо на палубе, которая еще не была крыта деревом. Внизу – грохот был еще оглушительнее.

Я спустился, лавируя между грудами навороченных канатов и угля, стараясь не столкнуться с грязными рабочими или с несущимся с раскаленной заклепкой мальчишкой, вниз, в кают-компанию, где застал старшего офицера, сидящего за простым некрашеным столом и прихлебывающего чай. Представление ему и затем командиру заняло очень мало времени, и через несколько минут я вновь стоял перед старшим офицером, ожидая приказаний.

– Идите в вашу каюту, – вестовой вам ее укажет, переоденьтесь во что-нибудь постарее и возвращайтесь сюда, – сказал мне старший офицер.

Капитан 2-го ранга Константин Леопольдович Шведе, старший офицер эскадренного броненосца «Орел», будет часто фигурировать в моем рассказе, и поэтому необходимо познакомить с ним моего читателя. Это был немолодой уже моряк, довольно полный, с красивым лицом, с длинными седеющими усами и коротко подстриженной по-французски бородкой. Большой барин и сибарит, любитель женщин, человек неглупый, он был бы недурным старшим офицером, если бы не его пристрастие к dolce far niente, иначе говоря – самой обычной лени. У живого, как ртуть, энергичного, страшно к тому же нервного и требовательного командира, каким был наш Н.В. Юнг, быть старшим офицером вообще-то было нелегко, а с таким характером, как у нашего Шведе, – в особенности. Ему, поэтому, временами приходилось очень трудно, и мы не раз бывали свидетелями неприятных разговоров между командиром и его старшим офицером, когда наш Константин Леопольдович, с побледневшим лицом, приложив руку к козырьку фуражки, молча выслушивал от командира выражения не вовсе приятные.

Впрочем, это свойство его характера нисколько не помешало ему вывесить на стене своей каюты, на видном месте над письменным столом, плакат с крупной надписью печатными буквами:

Когда вы пришли к занятому человеку, кончайте скорее ваше дело и УХОДИТЕ.

Эта надпись на нас, мичманов, производила особенно сильное впечатление, когда мы заставали «занятого» человека мирно храпящим в койке, и тогда мы действительно торопились уходить, даже не закончив дела, которое привело нас в каюту.

Один из молодых мичманов броненосца, не отучившийся еще от кадетской привычки давать своему начальству более или менее удачные прозвища, после какого то парадного обеда, за которым было выпито совершенно достаточное количество вина, чтобы придать мичману мужества, которого у него и так немало, – долго молча смотрел на старшего офицера ласковым и слегка затуманившимся взором и, наконец, изрек к великому изумлению всех присутствующих:

– Константин Леопольдович, знаете что?… Вы меня извините… но вы… настоящий Арамис!

Развалившийся в комфортабельном кресле с сигарой в зубах, после сытного обеда, «Арамис» был в самом благодушном настроении и нисколько не обиделся на дерзость мальчишки-мичмана, большого к тому же своего любимца, и лишь благодушно посоветовал тому пойти спать. Тот послушно встал и, уходя, все время повторял: «Ну прямо-таки… настоящий Арамис»…

С этих пор офицеры нашего броненосца уже не называли своего старшего офицера иначе (между собою, конечно), как именем бессмертного мушкетера Дюма.

Итак, Арамис, – в то время, впрочем, он не имел еще этого прозвища, будучи просто Константином Леопольдовичем, – приказал мне переодеться во что-нибудь старое и явиться вновь к нему.

Легко сказать «переодеться в старое», откуда могло быть что-либо старое у мичмана, выпущенного три месяца назад из Морского корпуса? Очутившись в каюте, я раздумывал недолго и, сняв крахмальный воротничок и манжеты, вновь предстал перед Арамисом в том же блестящем белоснежном кителе, в котором являлся ему и командиру несколько минут тому назад, и в котором не стыдно было бы даже поехать на бал.

Арамис окинул меня с ног до головы скептическим взором.

– У вас нет ничего похуже и постарее?

– Никак нет.

– В таком случае, скоро будет, – улыбнулся он сквозь свои пышные усы, – скажите старшему боцману, что я приказал отпустить в ваше распоряжение одного унтер-офицера и 8 человек матросов с двумя брандспойтами. После недавнего затопления у нас междудонное пространство еще полно воды. Поручаю вам откачать оттуда воду и очистить его.

– Есть, – и я отправился разыскивать старшего боцмана.

Арамис был прав, говоря, что у меня скоро будет и старое и драное платье. Через каких-нибудь полчаса я уже не вносил диссонанса в общий колорит рабочих и команды броненосца своим блестящим и белоснежным видом: мой новенький, с иголочки, костюм покрылся самыми живописными пятнами угля, сурика, машинного масла и самой неаппетитной грязи, и в некоторых местах сияли уже дыры. Эта моя первая работа на броненосце до сих пор осталась у меня в памяти: приходилось работать в страшной духоте, в низком междудонном пространстве, где можно было стоять, лишь согнувшись в три погибели, пролезая туда сквозь узкие горловины; застоявшаяся вода, которую мы выкачивали брандспойтами, издавала отвратительный запах, доказывавший, что рабочие, работавшие внизу, пользовались междудонным пространством для целей, которым эта часть корабля отнюдь предназначена не была и для которых на судне имелись учреждения, носящие совершенно иное название. В этой зловонной жидкости плавала масса всевозможной дряни и мусора, помпы часто засорялись, и их приходилось чистить.

Но эти первые мои впечатления на моем первом корабле, эта проза действительности, столь не гармонирующая с поэтическими мечтами мичмана, назначенного на корабль, идущий на войну, – нисколько меня не обескуражили. Вылезши поздно вечером из моей преисподней на верхнюю палубу, с наслаждением разминая спину и вдыхая чистый воздух, – насколько таковой в Кронштадтской гавани может почитаться чистым, – я с чувством глубокого удовлетворения окидывал взором мой разодранный уже китель, и, если бы кто-нибудь предложил мне тогда променять вонючее междудонное пространство на блестящую палубу императорской яхты, я с негодованием отверг бы это предложение.

* * *

Общей и неизменной темой бесед в кают-компании была готовность нашего корабля. Больше всего волновалась молодежь. Одна мысль, что «Орел» может не поспеть к уходу эскадры и будет оставлен, приводила нас в содрогание. Более всего нас почему-то беспокоило отсутствие брони; должно быть потому, что больше всего бросались в глаза, напоминая постоянно о нашей неготовности, две ярко-красные впадины вдоль всего борта, с просверленными дырами, иначе говоря, выкрашенная суриком та часть борта, где должны были быть установлены два броневых пояса.