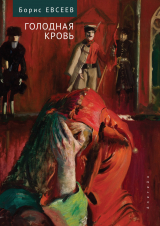

Текст книги "Голодная кровь (Рассказы и повесть)"

Автор книги: Борис Евсеев

Жанры:

Рассказ

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Шутовской жезл

Повесть

Накануне

День шута ещё не наступил, а по Цветному, в утренний час пустому бульвару, уже двигалась толпа: пёстрая, беспорядочная. Лежавший на боку, на скамейке, бомжонок Чиль, сперва услыхал, а потом и увидел: нервно подёргивая долгим телом, по бульвару на сотне лапок движется, шурша, даже не гусеница, а скорее огромная личинка неизвестного науке насекомого: подрагивает цветными чешуйками, машет слюдяными, наспех подшитыми крыльями, газовые шарфы волной запускает.

Ближе, ближе, ближе!..

Впереди – худой, высоченный и, сразу видно что некормленый, «Гороховый медведь»: серая в капочку простыня до пят, на шее бобы в стручках, а ещё – шерстистая маска на морде. Чуть левей – Синяя борода. Вокруг живота – рыже-бурая волчья шкура, под ней – полосатые бермуды. Рядом с «Бородой» – мускулистые ноги в лиловых колготах, чуть выше – грубые волосатые руки, и вдобавок огромный гвоздь, торчащий шляпкой вверх из чистенькой, натянутой на уши детской панамки. А лица-то между ушами и нет: одни густые белила, залепившие брови, щёки, нос!

Позади этих двоих, подметая бульвар лисьим хвостом и виляя кормой, – девка-распустёха, девка-зараза на деревянных платформах. Стук-постук, по мелкому гравию, стук-постук…

Смех, регот, смех!

Счастье дуралеев, плотно текущее по Цветному бульвару, двенадцатилетний бездомник Чиль воспринял как своё собственное: оно притянуло, заворожило. Захотелось вскочить, пристроиться, сладко хрустнув костьми, закричать курой. Жаль только Москва ковидная, Москва заспанная, шевельнув рваниной мелких туч, встряхнув сохлыми кистями прошлогодних рябин – от хохочущих клоунов отвернулась.

С хрипом втянув холодящий воздух и застучав от холода зубами, привставший было бомжонок Чиль, как голубь забил крыльями, затряс руками, но тут же сник, нахохлился и, перевернувшись набок, уткнулся лицом в спинку скамьи.

Вдруг что-то стряслось. Поток охламонов, дрогнув, остановился.

– Снова Пырч за старое взялся, – скрежетнул кто-то в толпе ряженых.

– Не туда йдёте! – крикнул брыластый, в рябых перьях, с индюшачьим зобом, укреплённым на шее, человечишко.

Расставив ноги и широко раскинув руки, перегородил он путь толпе. Багровый зоб, питаемый воздухом из баллончика, сунутого в боковой карман, стал вздуваться, вспух до невозможности и готов был лопнуть.

– Надо магазины ломить, продукты и технику вовочь! Видали как в Штатах? Видали как в Украине?

– Заткнись, Пырч! Мы не грабиловки, ржачки хотим!

– Одной ржачкой сыт не будешь. А обносить паватки житуха все одно заставит! А ну, кто со мной? Тряхонём богатеньких! Тут в Сухаревых переувках атасные маркеты есть.

– Сам иди. Мы на грабёж не подписывались…

– Ты гля: командир брыластый выискался!

– Да врубитесь вы, чмошники! Терёха для вас парад выдумав, чтобы ввастям подороже продаться. А вы на ввасть повожите с прибором. Айда! Ораву не остановят, перебздят! Маркет обнесём – и до хаты!

К Пырчу долгоносому, Пырчу брыластому кинулся человек одетый гороховым медведем. Сцепившись, покатились они по мелким московским камешкам, по охристому бульварному песочку. Хрясь-хнысь! Хнысь-хрясь!

Бомжонок Чиль уже хотел было дать дёру, но тут к упавшим на землю клоунам подбежал ещё один: невысокий, крепкий, в островерхом колпаке с ослиными ушами и в пиджачке, сердцами красными изрисованном. Несколько раз ударил он палкой сперва Пырча, а потом и медведя.

Стало ясно: бугор явился. Чуть помедлив, бугор крикнул:

– А ну на место, и чтоб никакого ору. А тебя, Пырч, – только дёрнись ещё, – «на счётчик» поставлю. Всё. Ушёл я. Без меня дальше. «Синяя борода» приглядит за прогоном…

Чуть помешкав, толпа фарсёров и ёр, двинулась дальше.

И тогда распорядитель всего этого дела, так быстро и властно вернувший движению размеренность и порядок, пошептав что-то на ухо «Синей бороде», а потом и «Гороховому медведю», рывком от шествия отделился.

Перепрыгнув через бульварную ограду, резко встряхивая головой в колпаке с ослиными ушами, наискосок, через поток машин, двинулся он к Старому цирку. За ним дёрнулся было, но потом почему-то возвратился назад, клоун с огромным белым цветком на груди…

Громче, заливистей, круче!

Как полупрозрачная громадная труба, взвыл, наполняясь гулом и гуканьем Цветной бульвар. Визг тормозов, кряканье скорых, ругань из открытых автомобильных окон, – всё это человека в шутовском колпаке беспокоило мало. Мастерски поигрывая палкой с набалдашником, петлял и петлял он среди машин.

Вслед ему с небольшой заминкой, полетели проклятия дуралеев, почувствовавших себя обутыми сразу на обе ноги:

– Репетицию, ирод, срывает!

– Сам подманил, а сам бросил.

– Докладаться – слышь-ка? – побёг он…

– Устроил шествие гномов, а сам в кусты!

– Кончайте, черти бесхвостые, воду мутить! Чё ерепениться? Вам заплатили? Ну и выписывайте кренделя ногами: авось властя на бедных шутов внимание обратят.

Поток ряженых двинулся дальше, а человек с ослиными ушами, в легковатой для марта одёжке, изрисованной ко всему прочему ещё и удлинёнными сиреневыми харями, миновав проезжую часть бульвара, взбежал по ступенькам. Но тут же, спустился вниз, и, обойдя здание сбоку, исчез на задах Старого цирка.

Ошарашенный всем увиденным, жарко одетый приезжий паренёк, с упоением наблюдавший за столичным шествием, кинулся за человеком с палкой. Но добрался лишь до служебного входа: в дверях торчал охранник в синей униформе. А пареньку так хотелось поделиться частью московской свободы с кем-то из работников цирка! Не вышло. Набитый под завязочку столичной усталостью, присев на пустой ящик, привалился он спиной к жестяной рифлёной стенке и вмиг уснул. Проснулся – от стонов и смачных плевков. Харкал, лежащий на асфальте униформист. Перестав харкать, застонал:

– Как саданул, шутяра! Как саданул… Не, вы видали? Ребро, гад, сломал. За ребро ответишь! И шишка теперь на темечке. У-у, недомерок! Я т-тя все одно достану. Я т-те устрою парад-алле на Красной площади!

Вышедший минуту назад покурить и ненароком толкнувший размалёванного шута униформист-жердяй, – затушил об асфальт продолжавшую тлеть в руке сигарету, потрогал шишку и ещё раз сыпанул матерком уходящему вслед.

На миг приостановившись, ряженый оглянулся.

Продолговатый цирковой двор вытянулся перед ним ещё сильней. Справа мусорник, слева рифлёные разгородки, ящики, какой-то паренёк с вылупленными зенками. Ближе к шлагбауму – фура и грузовик с прицепом: всё скошено, всё почти что лежит на боку. Редкий дефект зрения, при котором по краям обзора всё видимое кособочится, жить не мешал, но утомлял прилично. Пружинисто ступая, двинулся ряженый с хоздвора долой. В ближайшем сквозном дворе переоделся, сунул в заплечный сидор пиджачок, туда же отправил дурацкий колпак, на плечи накинул лёгкую ветровку. Зайдя за мусорные баки, двор внимательно оглядел.

«Показалось? – спросил себя ряженый, и сам себе ответил, – это навряд. Не просто так трюкач этот к сегодняшней репетиции пристроился. А к цирку не пошёл, потому что светиться не захотел. Хорошо, что на Цветном выбить репетицию удалось. Здесь топтуна засечь легче. Теперь пускай хоть на окраину Москвы парад переносят!»

Прячась за мусорником, переодевшийся вынул мобилку, дружелюбно мурлыкнул:

– Слышь, Борода, – глянь, как там этот Бом?

– У которого цветок на лацкане, и красный карандаш за ухом?

– Ну.

– Сначала за тобой дёрнулся, а потом чё-то притормозил.

– Ладно, прогон без меня кончайте.

– Так мы уже и закончили. Всё в норме, Терилло, будь спок.

– А тогда придержи этого Бома, и прямо сейчас напои его. Хоть силком, а напои. Пускай тебе Счастливый Ганс поможет. Я тут рядом подожду. Когда нахлещется, оттащите его в переулок и поспрошайте: кто он, что он? Если есть документы – гляньте.

Говоривший, не выходя из-за мусорника, присел на корточки, закрыл глаза…

Через полчаса в штанах забурлила мобилка.

– Слышь, Терилло. Не из органов он. Из блатных. Татушки у него настоящие, мы раздели и осмотрели. На запястье – голая баба на крыльях. Скокарь он. Ну, взломщик, короче. Проговорился спьяну: за тобой топать послали. Чего от тебя хотят – не знает.

– Всё. Отпускайте его. До послезавтрего, Борода.

Терёха отключил мобилку, но продолжал, сидя на корточках, себе под нос бормотать:

«Послезавтра… Послезавтра всё прояснится! Тогда и узнаем, кто ноги за мной выставил. И время встречи с Правителем, выцарапанное у чинуши загребистого, окончательно установим!»

Говоривший встал, снова переоделся в шутовской пиджачишко, и, бормоча: «оно и правильно, что в Старый цирк ломанулся. Зашёл для виду, а вышло с пользой…», – дворами вышел на Садовое и там, вскочил в подоспевший автобус, двигавшийся в сторону Сухаревской площади. Поглядывая в окна, вспоминал последние сорок минут и корил себя за мягкость. В ушах звенел и наливался злобой крик униформиста:

– Недомерок! Лош-шара!

Надо было вернуться и уже кулаком врезать униформисту по сопатке: за то, что подслушивал разговор с директорским замом.

…После пандемийных каникул Старый цирк на Цветном слегка одичал, люди стали злей, суетливей. Может, и поэтому разговор с директорским замом не заладился с порога.

– Кому горе, а кому радость, – начал ряженый сумрачно, – я б, к примеру, всех ваших тварей бессловесных поотпускал. Боюсь только: загрызут их люди. Не для еды, для полного владычества над природой загрызут! Сколько тут у вас зверей и пернастых?

– Около сотни будет, – слегка опешил директорский зам, – но быстро спохватился и даже повеселел:

– Судя по прикиду, вы к нам в ковёрные собрались?

– Пока – в клоуны-дрессировщики. Но только я у вас людей дрессировать буду.

– Ого! Так это место уже занято. Завхоз наш таким делом давно занимается.

– Слыхал я про него.

– Ну и чего тогда суётесь?

– А того. Циркачей ваших по кругу водить буду. А звери дрессировать их станут. Знаете, небось, как раньше медведей клоунадить учили? От одного перечисления, что умел в XIX веке медведь, – без кнута, без словесных оскорблений! – людишки ваши стыдом, как сыпью, должны покрываться. Программу так и назовём: «Звери на воле – люди в клетках».

– Думаю, тема исчерпана. Поэтому, будьте добры: на выход… Как фамилия ваша, кстати?

– Шутом Терёхой зовите. Раньше вдвоём работали: Самоха и Терёха. Высокий и приземистый. Грустно-весёлый и мрачно-едкий. Теперь – один я.

– Ну, вот что, весельчак вы наш мрачноватый. Кончена беседа. Осенью приходите. Может, тогда и работёнку для вас подыщем: навоз вывозить, попугаям хвосты чесать…

– Так я к вам раньше наведаюсь. Ждите!

Не прощаясь, шут Терёха вышел через служебный ход, дал набалдашником под ребро, а потом ещё и треснул палкой по темечку толкнувшего его униформиста и вмиг повеселел, потому как представил: вывалились из глазниц циркового шпиона налитые лютью глазные яблоки и, временами подскакивая, покатились вниз, вниз, к знаменитой, тихо и таинственно урчащей, московской Трубе. Покатились, на бегу очищаясь от мути и скверны, с изумлением подмечая всё, что творится внутри близлежащих домов и в глубине ещё не полностью закатанных в асфальт московских, уже с натугой дышащих, земель.

«Глаз, глаз! – радовался Терёха, – он ведь сложней и важнее мозга! Он – как новое тело человеческое. Завершённое тело, самостоятельное! Вот бы таким выпуклым телом-глазом стать и кататься по ободку жизненной арены до одури или до полного просветления!»

Резная голова

Дрожь и темнота. Безвыходность и морок. И внезапно – проблесками – восторг. Потом опять безнадёга, сумеречная путаница, отрешение от всего окружающего – и неожиданно взрывной, площадной хохот!

Два-три пассажира оглянулись. Переход от сумеречного состояния души к взрывному веселью и наоборот – был привычен. Подбросив и ловко поймав жезл с навершием, изображавшим шута в колпаке и негромко приговаривая: «Шут есть шут, дурак есть дурак», – человек с резной палкой в руке полупустой автобус покинул.

Больше тридцати лет таскал он с собой палку с набалдашником.

Появилась она у Терёхи случайно. Семнадцати годков примчавшись в Москву из Твери, где занимался в Училище культуры на цирковом отделении, попробовал сходу поступить в знаменитое Румянцевское. Провалился. Собираясь уезжать – зашёл к одному из служащих училища, с которым до экзаменов успел разок-другой перемолвиться.

Старый ковёрный с лицом в морщинах, глубиной своей напоминавших макет человеческого мозга из Дарвиновского музея, давно закончил и выступать, и преподавать. Но в училище его оставили: кладовщиком.

Встретил кладовщик Терёху, – словно только его всю жизнь и дожидался.

– Я тебя, парняга, сразу приметил. Люблю, знаешь ли, на абитуру глянуть. И росточком, и мордуленцией ты ни дать ни взять «мрачный клоун». Верней – мрачный шут: когда надо угрюмый, но по временам и веселый. В цирке нашем таких шутов, что-то давненько не видно было. В жизни они ещё попадаются, а вот на арене… Что провалили?

– Угу.

– Всё правильно. Так и должно было быть. Не любят здесь своеобычных. Ты сам-то хоть знаешь, кто ты есть?

– Пудов я. Терентий.

– Дурашка. И по виду, и по норову, ты вылитый русский трикстер: угрюмый, но шаловливый. Любишь мрачновато шутить и людей шуткой в тупик ставить. Любишь так шуткануть, чтоб у человека свет перед глазами перекувырнулся, а потом потихоньку на место встал. Так или нет?

– Может, так, а, может, и нет.

– Ну, тогда знай: ты – фундаментальная сила! Такую силу никто побороть не может. Только ты сам, если оскотинишься или сопьёшься. Понял, дурило?

– Не-а.

– Повторю ещё раз для тупых: ты – непокорная, устойчивая, ни от кого и ни от чего не зависящая сила. На такой силе, как на громадном крюке весь цирк наш земной держится. И чему вас только в Твери вашей учат!

– Всему помаленьку.

– Оно и видно. Всё по верхам, для блезиру, показушно. А чтоб дать жизненную основу, так это – ни Боже мой. Ну, так вот: результат действия устойчивой силы не всегда ясен. Даже её обладателю. Но тем, у кого есть горький опыт, кой-чего всё ж таки ясно. Поэтому слушай, что с тобой дальше произойти может. Поясню на примере. Жил да поживал шутяра на тебя похожий – Осип Гвоздь. Правда, был он длинный, широкоротый и с виду несуразный. А ты ловок, короток, весь на пружинах, как попрыгунчик: вот-вот взлетишь. Но при этом стержень у вас одинаковый и ужимки сходные. В Осипе тоже сильная сила была. Сила непокорная, но, правда, зловредная! Только не помогла в нужный миг она Гвоздю.

– А вы Гвоздя этого, в каком цирке видели?

– В цирке Гвоздь не выступал. Цирк у него в палатах царских был. А жил он четыреста с лишним годков назад. И хрен его знает зачем, мне на днях во сне явился. Про себя рассказывал. Правителя, который на нож его насадил, упрекал горько…

Терёха вскочил, замотал головой, даже кончики пальцев в уши засунул.

– Ну их, ушедшие времена, в болото! Не до них! Мне назад, в Тверь надо, а денег – кошке на лизок.

– Ничего, зайцем прокатишься. Ладно. Про Гвоздя не буду больше, – покачал головой кладовщик, – тогда про цирк послушай. Первое и главное. Цирк не попса и клоун в нём не посмешище! Не дубина стоеросовая с волосами торчащими, а мудрый шут: с древнейшей, – древней, чем у любой государственной власти, – историей. Вот каким должен быть настоящий клоун в настоящем цирке.

– А государство тут, с какого боку?

– А с такого. Не живёт шут без правителя. И правитель без шута не живёт! Да и без короны царской, в чулане припрятанной, шутов не бывает. Потому как шут – всегда насмешка над правителем и его антипят! Ну, антипод по-научному. Но иногда брат-близнец, правителя упрекающий. В цирке-то шут, может, и дурак! Зато у себя в чулане, под лестницей – он властелин! Льдистым ужасом и хохочущей жутью властвует. Из своего чулана может он сердце правителя так шуткой сжать, что тот навек запомнит. Ладно, заканчиваю. Вижу, рано тебе знать про такое. А не рано тебе знать вот про что: жизнь без шутовства, без нелепых и неожиданных выходок – мизинца моего не стоит. Но самое главное, жизнь шутовская – гладильная доска! Видал, такую?

– Не-а. Я на столе глажу.

– Так зайди в магазин, глянь. Вещь интересная, вещь двойная. Сверху одна доска, под ней – другая, поменьше. Так и в нашем деле. Сверху одно, а коли кто задумается – сразу подспудное замечает. Причём то, что ненароком, краем глаза замечается – самое важное и есть. И ещё тебе напоследок: настоящий шут тот, кто всех других шутов перешутить сможет.

– Это где ж столько шутов найти?

– А в жизни нашей их сколько? Ты вглядись повнимательней: тысячи! Сказал бы тебе ещё, парняга, да боюсь, напугаю до смерти. Одну сказочку про шута и правителя, знать тебе, конечно, надо…

– Сказки люблю.

– Так вот. Как-то вьюжной зимой, в городе Питере, году примерно в 1720, провалился правитель под лёд. Тяжко заболел. Но и болея, всё издавал приказы и распоряжения. Чтоб хоть как-то его отвлечь, доставили к нему любимого шута-карлика, Якима Волкова…

Старый коверный внезапно замолчал.

– Ну, а дальше-то, дальше как в сказке было? – даже подскочил на месте Терёха.

– Нет. Хватит с тебя и шутовских имён, остальное сам, если захочешь, узнаешь. Хватай свои шкаматки и дуй на железку!

– Я на автобусе.

– Ну, туда шагай. Или нет, постой. Понравился ты мне, Пудов Терентий. Вот, возьми.

Старый ковёрный, кряхтя, наклонился, полез под верстак, бережно вынул обёрнутую бархоткой палку с набалдашником.

– Палка эта – мароттой зовётся. Старинная она. На самом деле не палка это, а жезл шутовской. Для себя держал, для своих дел. А только какие теперь дела у меня? Кто я ныне? Голубок бесклювый. Ну, в церковь разок-другой сходить, ну, на арене пустой, когда никто не видит, чуток покривляться. И – тю-тю: полетела душка в неведомые дали!

Бери, бери. Жезл этот сам тебе укажет, куда дальше топать. Может, в люди выйти поможет, может, что другое с тобой сотворит. Ты только бережно его держи, не сжимай как трамвайный поручень.

Терёха сказанному не поверил и едва не в лицо ковёрному рассмеялся. Но палку взял. Хотел ещё разок спросить про карлика Якима, – глядь, а старик, у своего верстака, уже сладко посапывает…

И поначалу жезл стоял себе смирно в углу, в тверской общаге. Как вдруг пришло время годовые экзамены сдавать. А не учил ничего Терёха. Вот и взял с собой маротту, думал отвлечь экзаменаторов: повертеть палку на локте колесом, резной головкой приманить.

Только перед собой жезл выставил – резная голова вроде сильней оскалилась, сам жезл чуть заметно дёрнулся, кончиком в один из билетов ткнулся.

– А без клоунады – никак? Тут у нас не хиханьки-хаханьки, а всемирная история! Ты это понимаешь, Пудов? Все-мир-на-я!

Билет попался самый лёгкий, про возникновение Московской Руси. Те времена Терёхе были известны хорошо. Мать в лицах рассказывала: любила это дело.

Отхватив свою пятёру, Терёха, уходя, резную палку даже погладил. Потом вгляделся в набалдашник с ослиными ушами повнимательней. Резная голова язвительно скалилась…

Дальше – больше.

Случилось ему однажды всё в той же Твери в Екатерининский путевой дворец заглянуть, а из него в парк, расположенный близ реки Тьмаки пропутешествовать.

Тьмака отражала огни. Терёха – любовался. Близ реки Тьмаки его всласть и поколотили. Шкандыбая в общагу, пожалел, что палки с собой не было, может, отбился бы. Решил проверить. На третий день, взяв маротту, двинул в те же места.

Тьмака блеснула тревожно. Вчерашние шпанюки подступили опять. Терёха выставил маротту перед собой и давай вокруг предплечья вертеть. Когда вертеть кончил – кончик жезла сам собой в яремную ямку одному из шпанюков упёрся. Тот вдруг булькнул горлом и с копыт долой! Пока шпана своего отхаживала, Терёха ходил вокруг гоголем. Думал: если снова пристанут – глаз кому-нибудь палкой выдавит, и давай бог ноги.

Но шпанюки больше не приставали, урча, отвалили. Напевая: «У реки у Тьмаки, загорали раки», – переместился Терёха к себе в общагу. С тех пор шутовской жезл брал с собой чаще, хоть в силу его до конца и не верил.

Вверх-вниз. Вниз-вверх. Снова вверх и опять вниз. Мах вправо, мах влево, полукруг, тычок, и опять – вверх, выше, вверх!

Жезл шутовской жил своей собственной, деревянной жизнью: тихой, таинственной, никому не заметной. Жизнь эта шла медленно, крадучись и чуть поскрипывая. И даже когда в жизни деревянной что-то происходило – увлечения, приязнь, пугливые мысли о гнилой воде и беспощадном огне – оставалась эта жизнь для нечутких ушей и усталых глаз человеческих, головоломкой и загадкой…

Город Во

В 1972 году в родном Терёхином городе, на месте бывшего Всесвятского храма, который был возведён когда-то на Ново-Митрофановском кладбище, выстроили новый цирк. К тому времени на просторах прежнего кладбища уже был разбит парк, который в народе беспечно звали ЖиМ: что означало – парк Живых и Мёртвых. Во время открытия цирка было Терёшечке всего три года и шесть месяцев. Почти год спустя, впервые попав в цирк, насмотревшись на попугаев и воздушных гимнастов, до одури наслушавшись клоунов, улёгся малец в антракте на пол, закрыл глаза и негромко сказал матери:

– Здесь зить буду. Спать и кушать – тозе здесь…

Мать не знала, куда деваться от стыда. Но, слава богу, антракт кончился, вышел на арену клоун, вынес за пазухой ягнёнка. Ягнёнок малый, ягнёнок белый, крутил головой, вопрошающе блеял. От счастья Терёшечка снова закрыл глаза. А когда открыл – клоун держал ягнёнка за шкирку и тот, разлепив розовые губы, ждал покорно, что будет дальше.

С тех пор цирк стал испугом и радостью, пределом мечтаний и обрывистой воздушной тропкой, ведущей неведомо куда.

Вскоре к ощущению цирка как вместилища опаски и смеха, добавилось другое: жить без цирка невозможно! Тем более, что жизнь не цирковая, обычная, сразу же показала Терёшечке свой вздорный норов: сперва увела от них с матерью отца, а вскоре и сама мать умерла.

Про мать Терёша помнил всегда, а про отца и вспоминать не хотелось. Помнился лишь один случай, может и пустяковый, но для мальца важный.

Как-то, положив руку на плечо, отец сказал сыну:

– Ты не боись ходить на улицу. Подумаешь, разок по сопатке дали. Улица, она тебя жить обучит. Думаешь, меня культпросвет техникум выучил? Улица городская всему научила. И тебя научит. Опять же, нам с матерью легче, когда тебя дома нету. А город у нас – во!

Отец выгнул жёлтый от йода большой палец, а потом первый раз в жизни погладил сына по щеке. От неожиданной ласки Терёшечка всхлипнул.

С той поры и стал называть он свою родину – город Во. Иногда для наглядности даже большой палец йодом смазывал.

Ласка отцова так и осталась единственной. В остальное время – ругня, обиды, материны слёзы, отцовские подзатыльники. Перед тем, как их с матерью покинуть, отец сказал:

– Ты очень мал и очень глуп. И не видал больших за… Ну, в общем, – больших затруднений в жизни. И вообще. Ты не Терёха. Говоря по-научному, ты – анфан тэррибль! Понимаешь, что это значит?

Терёшечка отрицательно замотал головой.

– Вот и ясно теперь: олух ты царя небесного. Олухом был – олухом помрёшь.

Несколько лет подряд, Терёшечка думал: от этого самого «тэррибля» мать и умерла. Позже полез в словарь и удивился: анфан тэррибль – всего-навсего «ужасный ребёнок». Хмыкнув, поддул снизу уже заметно пробивавшийся ус: может, и не от «тэррибля» мать умерла.

Время в детстве бежало как на ходулях: широко и неровно, с долгими остановками и воздушными замираниями. Часто летали в космос. В старших классах школы учителя, как сговорившись, вдруг стали выкрикивать – так, чтобы донеслось до гуляющего в коридорах директора – странные вещи: про партию, про последнего царя и повсеместно разрушенные церкви, ещё про что-то давнее, дремучее.

Тут время вдруг скособочилось и рухнуло неизвестно куда: может даже, в геенну огненную, которую видел с матерью на иконе в церкви. А вслед за тем всё жизненное пространство сжалось до одной густо усыпанной опилками арены: в цирке города Во возобновили программу «Торжество Революции, или Сбитые оковы».

Название – приманило. Оковы Терентий чувствовал всегда. Сбивал их, спиливал, а они охватывали запястья вновь, резали мясо, впивались в кость.

Первая попытка устроиться в жизни самостоятельно – всё в тот же цирк, подметальщиком, – закончилась неудачей. Рассвирепев, сразу после десятого класса уехал в Тверь, причём деду и бабке по материнской линии, души в Терёше не чаявшим, написал письмо лишь через две недели после отъезда.

Не поехав после училища по распределению в Томск, вернувшись вместо этого в город Во, и заселившись с боем в материну комнату, занятую каким-то чавкающим бабьём, снова поспешил Терёха в местный цирк. В ковёрные его не взяли, но обещали подумать, насчёт работы униформистом.

После отказа, пошёл от нечего делать, по родному городу гулять. Каменный цирк остался позади. Потянулись дома деревянные, позапрошлого века и старше. Они-то душу слегка и успокоили. «В дереве сила: тонет оно, гниёт, горит, но дух от него исходящий – тот навсегда остаётся. Вот бы самому таким деревом стать…»

Радуясь необычным мыслям, углублялся и углублялся Терёха в места старо-деревянные и древне-дровяные, где на его думку душа города и обитала. Но вообще-то, город Во, после четырёх лет разлуки, – сильно помолодел. А ещё нежданно-негаданно обнаружился в нём друг лепший: Самоха.

Самоху длинного, Самоху мокроголосого знал Терентий давно. В Румянцевское вместе поступить пытались. Терёха после провала вернулся в Тверь, а Самоха отправился в Свердловск, как раз во времена его учёбы в Екатеринбург и переименованный.

В детстве и ранней юности Самоха хотел было податься в киномеханики: крути и крути себе кино, кемарь и тихо радуйся. Но потом неожиданно двинул в клоуны. Причём в клоуны грустно-весёлые, которых на арене беспрестанно бьют и всячески обзывают.

Работать парой – решили не сразу. Сперва опасались: маловато меж ними разницы – один только рост и всё. А так – невесёлые оба. Правда, Самоха иногда печально посмеивался, а что до Терёхи, тот или всю дорогу пребывал в хмурости, или жутковато, – как весенний филин, – реготал-угугукал.

Однако первые же выступления на детских утренниках и в отдалённых домах культуры удались на славу. Главными козырями оказались Самохина лыжная шапочка с помпоном и Терёхина маротта. По очереди цепляли они шапочку на маротту, шапочка падала, начиналась метушня с серьёзными и даже скорбными лицами, шапочку гоняли по кругу, она летала, то как мяч, то как птица с помпоном вместо головы. Дети верещали от радости и показывали пальцами на плачущего Самоху, у которого Терёха отнимал красный кошель, застёгнутый огромной булавкой, а потом, вскочив на табуретку, сыпал из этого кошелька на рано облысевшую Самохину голову царские медные пятаки. За сценой в это время дробно ударяли в цинковый таз. Детям казалось: звенит пустая Самохина голова…

Однажды какая-то девчушка вскочила с места, побежала на сцену, подняла царский пятак, вручила, улыбаясь, плачущему Самохе. Тот пятак взял, слёзы рукавом картинно вытер, подхватил девчушку на руки и трижды подбросил.

От заливистого ребячьего смеха внутри у Терёхи становилось сытно, тепло.

Однако, когда после представлений Самоха уезжал к себе, в тесно притёртый к городу Во посёлок Сомово, Терёхе становилось не до смеха.

Опять и снова вспоминались материны всхлипы, отцова грызня. Вспоминалось и многое другое. Но, главное – накатывала обморочная пустота, которая образовалась после исчезновения отца и ухода вслед за матерью деда с бабкой. Эту паучью, мохнато-беззвучную пустоту, ни смехом, ни плотным угрюмством заполнить не удавалось…

Во время одной из безработных прогулок, неожиданно для себя самого повернул он с полдороги домой, схватил палку с набалдашником и уже с нею руках двинул в цирк.

На этот раз взяли. Как и обещали: униформистом. Оформили легко, весело, с шутками – прибаутками.

От такой нежданной удачи, Терёха вознёсся духом и, выходя из здания нового цирка, снова, как и когда-то в Твери, поцеловал резную деревянную головку в нос. Но тут же и устыдился, вспомнив, как двоюродная сестра – икотница, ябеда – приседая на каждом шагу, целовала пеналы, карандаши и даже ластики, готовясь к ненавистному уроку черчения, который сама же презрительно звала: «штрих-пунктир».

Одно воспоминание потянуло другое, третье. Купив бутылку «Жигулёвского», Терёха сел на каменный обод, уставился на водохранилище. Палку как лошадку детскую вставил меж ног, начал приводить воспоминания в порядок, выстраивать в ряд. Однако воспоминания неожиданно стали крошиться, рваться. Наглая, простая, переодетая мужиком и по этому случаю пьяно ухмыляющаяся жизнь, подступала всё решительней, становилась реальней и ближе памяти.

Взмах маротты. Страх и хохот

Детские и училищные времена скоро схлынули. Настали времена иные: не слишком весёлые, не вполне понятные, а на вкус – резко-едкие. Словно двумя электродами от плоской, уже снятой с производства батарейки, пробивал иногда насквозь Терёхин язык остро-кислый страх. Но почти сразу страх сменялся грубой, неподготовленной, всегда удивлявшей – откуда что берётся? – издёвкой.

Именно за отвязный стёб и отсебятину, вылетевшую нечаянно изо рта во время одного из парад-алле, Терёху из униформистов и попёрли. С упавшим сердцем и дико взвизгнувшими от резкого торможения мозгами, простоял он почти все 90-е у лотка на рынке. Кой-кого, конечно, рассмешил, не без этого. За мрачное веселье, на малокрошечном рынке, его то били, то водили с ним дружбу.

Завелась в те годы у него и подруга. По чести сказать, тот ещё бабец: Айгуль, казашка. Терёха звал её проще – Ай-лю-лю и шибко не баловал. Привыкшая с детства есть руками, Ай-люлю поступала так и в комнате у Терёхи. Причём, время от времени споласкивала водочкой сперва нутро, а потом и кончики пальцев.

Полоскание пальцев в пиале с водочкой, пробуждало в Терёхе средне-бурное волнение, а за ним – внезапное оцепенение: как будто земля, приостановив на минуту своё вращение, замирала, а после, спохватившись, начинала быстро вертеться в обратную сторону.

Чтобы избавиться от странного чувства Терёха начинал ходить ногами вверх вокруг съёмного пуфика, на котором без штанов восседала Айгуль, дующая сосредоточенно на водочку как на чай. В конце концов, Терёхины хождения на руках Айлю-люшке осточертели. А самое главное – невзлюбила она маротту. Однажды чуть резную головку не откусила. С той поры стал Терёха шутовской жезл от Ай-лю-лю прятать. Но та быстро нашла замену: вообразила, что Терёхин привесок, это тот же шутовской жезл, с которым можно обходиться пренебрежительно и без всякого почтения.

Тут, конечно, расстались.

Годы понеслись вприпрыжку и даже вскачь. Скок-поскок, выше-ниже-вширь-вбок. И всё-таки один раз, в конце девяностых, – а точней в году 1998-м, – прыжки лет замерли. В ожидании чего-то не вполне ясного, но наперёд страстно обожаемого, зависли они над письменным столом на целые две недели: Терёха начал готовить собственное кукольно-цирковое представление.