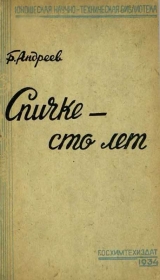

Текст книги "Спичке – сто лет"

Автор книги: Борис Андреев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)

Спички постоянно лежат на кухне, где готовятся обед, ужин, чай, где усталая хозяйка или кухарка при спешке работает не всегда аккуратно и чисто: попали спички в пищу – и налицо тяжелое отравление фосфором. Нередко бывали отравления детей, бравших спички в рот, использование настоя из спичечных головок с целью самоубийства, нередки были и пожары от самовоспламенившейся коробки спичек и т. д.

Отравления фосфором в прежние времена составляли очень частое явление: например во Франции в 1851–1871 гг. среди зарегистрированных 793 отравлений 267, т. е. больше трети, падало на фосфор – тот яд, который проникал всюду вместе со спичкой. А для смертельного отравления достаточно всего одной десятой грамма фосфора!

Все это заставило наконец даже капиталистическое правительство обратить внимание на опасности, связанные с производством и потреблением фосфорных спичек. В разных странах законом проводилось обязательное соблюдение известных мер предосторожности при работе на спичечных фабриках, производство фосфорных спичек ограничивалось, а кое-где вовсе начало воспрещаться.

Таким образом и фосфорная спичка не разрешала задачи, – надо было искать возможности делать спичку без фосфора, по крайней мере без ядовитого белого фосфора.

Тоже фосфор, но не тот

Мы недаром сделали только что оговорку. Можно и не отказываться от применения фосфора в спичечном производстве и в то же время обойтись без ядовитого белого фосфора. Так думали исследователи, занимавшиеся усовершенствованием спички в середине прошлого века. Основывались они на открытии, сделанном в 1845 г. немецким химиком Шреттером.

Шреттер нагревал белый фосфор в закрытом сосуде, значит без доступа воздуха, при температуре в 280°. И вот он заметил, что фосфор начал менять свой цвет – из белого становиться красным и постепенно превратился наконец весь в красную массу. Исследования показали, что по своему составу эта масса представляла не какое-либо химическое соединение фосфора с другим веществом, а опять-таки свободный фосфор. Но этот новый вид фосфора резко отличался по свойствам от белого фосфора. В то время как последний воспламенялся при легком трении или нагревании всего до 60°, красный фосфор оказался в этом отношении гораздо более стойким и его свободно можно было хранить на воздухе (белый фосфор сохраняют под водой). Он не светился в темноте, не растворялся в тех растворителях, в которых легко растворяется белый фосфор, и т. д. Самое же главное – красный фосфор, в противоположность белому, оказался неядовитым.

Если вы изучали химию, то поймете, в чем тут дело-. Ведь некоторые химические элементы могут существовать в виде нескольких, различных по свойствам простых тел, которые в этих случаях называются аллотропическими видоизменениями данного элемента. Вы например хорошо знаете уголь, видели наверное графит и по крайней мере хоть слышали о существовании красивого драгоценного камня алмаза. Все это разные по своим свойствам простые тела, но в то же время химическое исследование показывает, что и уголь, и графит, и алмаз являются аллотропическими видоизменениями одного и того же химического элемента – углерода. К числу таких элементов, существующих в нескольких аллотропических видоизменениях, относится и фосфор.

На ценные свойства красного фосфора обратили внимание исследователи, занимавшиеся производством спичек. «Надо заменить в зажигательной массе белый фосфор красным, и тогда все недостатки фосфорных спичек будут устранены», – такая простая мысль естественно пришла в голову прежде всего. Так и сделали, но опыт оказался неудачным: новые спички воспламенялись с большим трудом и поэтому не получили распространения.

Рис. 12. Рост вывоза безопасных спичек из Швеции (в тоннах)

Иным путем пошел немецкий ученый Беттгер, – он вовсе изъял фосфор из состава зажигательной массы, а взял для нее снова бертолетову соль, смешав ее с сернистой сурьмой. Спички с головками из этой массы уже не зажигались при трении о любую поверхность, как прежние, – для них нужна была поверхность, покрытая специальным составом. И вот в качестве последнего Беттгер взял красный фосфор, смешанный со стеклянным порошком, перекисью марганца и другими веществами. Так были изобретены первые безопасные спички.

Безопасные спички нередко называют еще «шведскими». Почему – спросите вы, – ведь изобрел-то их немец?

Да потому, что немецкие фабриканты не очень спешили перестраивать производство своих фабрик: они и так приносили хороший доход, зачем же было отягощать себя лишними расходами!

Впервые же массовая фабрикация безопасных спичек была налажена в Швеции (рис. 12), где над усовершенствованием их производства много поработал швед Лундстрем.

Усложнялся и совершенствовался состав зажигательной массы, а также состав, которым покрывается боковая поверхность коробки. Например в 1871 г. в зажигательную массу входили уже бертолетова соль, хромовокислый калий К2СrO4, окись железа Fe2O3, перекись марганца МnO2, сера, стеклянный порошок, клей, а в состав для намазки – красный фосфор, сернистая сурьма, перекись марганца, окись железа и клей.

Наряду с этим продолжали механизироваться и самые процессы производства – приготовление соломки, коробок, зажигательной массы и пр. Здесь между прочим, как и во всех других отраслях промышленности, ярко выявились и причины введения машин в условиях капиталистического производства.

«Машины были, можно сказать, оружием капиталистов против возмущений работников, обладающих известной степенью подготовки», – говорит Маркс. Сравните с этими словами следующий отрывок из статьи одного буржуазного автора по истории спичечной промышленности:

«Всеобщее внимание обратили на себя в 1896 г. машины, изобретенные в Америке и купленные французским обществом вследствие стачки рабочих. Когда рабочие успокоились и захотели начать работать, оказалось, что их работу исполняли машины и поэтому они были больше не нужны».

Однако безопасные спички, несмотря на все их преимущества, не сразу вытеснили фосфорные. Самой главной особенностью безопасных (шведских) спичек, к которой долго не мог привыкнуть потребитель, являлась та, что их нельзя зажигать о всякую поверхность. И только правительственные ограничения в разных странах смогли постепенно добиться уменьшения, а затем и полного прекращения выделки опасных фосфорных спичек. Впервые такие спички были запрещены в Дании законом 1874 г., первый параграф которого гласил:

«Начиная с 1 января 1875 г. запрещается в нашей стране изготовлять зажигательные спички с помощью белого фосфора или вообще какие бы то ни были спички, кроме тех, которые загораются при трении о специально для них приготовленные поверхности. Ввоз и продажа запрещенных спичек также воспрещаются».

В том же году подобный закон был издан в Финляндии, в 1898 г. в Голландии, в 1899 г. в Швейцарии, в 1903 г. в Германии и т. д. В России в 1892 г. фосфорные спички были обложены двойным налогом по сравнению с безопасными, что также повело к уменьшению их выделки. В настоящее же время действует международное соглашение о запрещении применения белого фосфора для производства спичек. К этому соглашению примкнули все страны. Таким образом фосфорные спички отошли уже теперь в область истории, и на мировом рынке безраздельно господствует безопасная спичка.

Мы проследили в самых существенных чертах длинный и долгий путь, приведший наконец к тому удобному и безопасному способу добывания огня, который предоставляет теперь в наше распоряжение коробочка спичек. Посмотрим же поближе, что представляет собой современная спичка.

Современная спичка

Знакомая незнакомка

Каждый из нас (а особенно курящий) обычно не один раз в день зажигает спичку. С ней мы близко знакомимся с самого детства и как будто бы очень хорошо ее знаем.

Но здесь опять повторяется обычная история: хорошо знакомая нам вещь, которой мы ежедневно пользуемся и с которой свыклись, оказывается на деле, если подумать хорошенько, очень мало нам известной. Найдется ли например хотя один москвич, который сказал бы, что он не знает, что такое трамвай. Но если бы вы попробовали для проверки опросить всех пассажиров переполненного вагона московского трамвая о том, как устроен трамвай, какой путь совершает в нем электрический ток и т. п., то можете быть уверенным, что толковый и вразумительный ответ вы получили бы от очень немногих. То же самое и со спичечной коробкой.

Чем покрыты боковые поверхности коробки? Из чего состоит головка спички? Из какого дерева сделаны коробка и заключенные в ней спички? Почему спичка легко зажигается при трении о боковую поверхность коробки и не зажигается (или зажигается лишь с очень большим трудом) при трении о другие поверхности? Чем пропитана соломка спички? – Много ли найдется среди ваших знакомых таких, которые сумеют хоть приблизительно ответить на эти вопросы? А вы сами?…

Познакомимся же несколько ближе с «хорошо знакомой» нам незнакомкой – коробочкой спичек.

Вот она лежит перед нами.

Проводим пальцем по боковой поверхности: на ней нанесен тонкий слегка шероховатый слой какого-то состава. Главными его составными частями являются красный фосфор и сернистая сурьма, но сюда же входят еще связующие вещества (клей, гуммиарабик, декстрин и т. п.), красящие вещества (перекись марганца, сажа) и вещества как бы «разжижающие» фосфор и придающие в то же время поверхности шероховатость (стеклянный порошок, инфузорная земля, железный сурик и т. п.).

Открываем коробочку и вынимаем спичку. Длина ее обычно около 45 мм, сечение 2 мм. Соломка спички сделана из того же материала, что и коробка, т. е. чаще всего из осины. Иногда вместо осины берут тополь, липу, березу… Осина здесь наиболее пригодна потому, что ее древесина отличается хорошей пористостью, благодаря чему она легко поддается пропитке парафином (для более легкой воспламеняемости) и противотлеющими составами.

Да, если у вас в руках хорошая спичка, то она при горении только обугливается, но не тлеет. От тлеющей спички, головка которой так скоро отпадает, не успев погаснуть, легко может возникнуть при неосторожности пожар. Чтобы спичка не тлела, соломку пропитывают фосфорнокислым аммонием, кислым раствором суперфосфата или другим противотлеющим составом. При горении спички этот состав плавится и, обволакивая уголек соломки, прекращает к нему доступ воздуха и тем самым предотвращает тление.

К цветной головке спички, покрывающей верх соломки на 3–4 мм, отнеситесь с уважением: в ее состав входит около десятка различных веществ, которые молено разбить на следующие группы.

1. Окислители, т. е. вещества, вызывающие вспышку и воспламенение зажигательной массы. Главным из них является, как вы уже знаете, легко отдающая свой кислород бертолетова соль. Кроме нее здесь для той же цели служит хромпик К2Сr2O7 (готовится из минерала хромистого железняка).

2. Катализаторы, т. е. вещества, ускоряющие реакцию, в данном случае способствующие отдаче кислорода бертолетовой солью. К ним относятся здесь перекись марганца, сурик и пр. Например присутствие 25 % перекиси марганца понижает ту температуру, при которой бертолетова соль отдает свой кислород, с 388 до 250°.

3. Горючие вещества, которые, так сказать, разжигают соломку, – сера, канифоль, клей, парафин и др.

4. Наполнители, замедляющие горение, предотвращающие взрыв и разбрызгивание зажигательной массы, а также увеличивающие трение, – стекло, цинковые белила (окись цинка ZnO), инфузорная земля и т. п.

5. Клеющие вещества (клей, гуммиарабик, мука), которые связывают между собой составные части массы и не позволяют головке отскакивать от соломки.

6. Красящие вещества (сажа, краски и т. п.), придающие головке красивый вид.

Как же зажигается спичка?

Вы чиркаете спичкой по намазке на боковой поверхности коробки. От трения нагревается соответствующее место головки и намазки, фосфор вспыхивает за счет кислорода бертолетовой соли и воспламеняет головку…

Но естественно возникает вопрос: если загорается фосфор, то почему не вспыхивает вся боковая поверхность коробки? Ведь фосфор распределен по всей поверхности, покрытой намазкой!

Это так, но горение фосфора происходит только по линии трения и не распространяется дальше потому, что этому препятствуют посторонние вещества, входящие в состав намазки.

Итак головка спички воспламенилась (о другую поверхность ее зажечь трудно, так как состав головки для своего воспламенения требует довольно высокой температуры).

Масса головки горит и горит главным образом за счет того кислорода, который выделяют окислители; отдачу кислорода, как мы видели, повышают при этом катализаторы.

Но масса горит быстро, гораздо быстрее, чем мы успели рассказать о процессе ее горения, и поэтому она сама по себе не успевает зажечь соломку. Вот почему последнюю пропитывают под головкой такими веществами, которые легко загораются. Твердый парафин например превращается при этом в пар, загорается и зажигает соломку.

Вот какова современная спичка. Вы узнали теперь о ней вероятно больше, чем знали до сих пор, и сумеете лучше ответить на вопросы, заданные двумя страницами раньше!

Не все такие

Мы только что описали наиболее распространенный в настоящее время тип спички. Но не все спички такие, немало выделывается их и других сортов, особенно за границей.

Выделывают например спички-книжечки – тонкие пакетики, которые очень удобно носить в боковом кармане. Они содержат два ряда плоских спичек, деревянных или бумажных, внизу соединенных в одно целое. При надобности каждую спичку легко отломить и зажечь трением о намазку, помещенную внутри пакета. Особенное распространение получили в Америке изящные бумажные спичечные книжечки, соломка для которых выделывается из различных отбросов древесины. Изготовляются эти спички целиком одной машиной-автоматом, выбрасывающим совершенно готовые книжечки, содержащие по 20 спичек каждая.

В особых восковых спичках-свечечках соломку заменяет хлопчатобумажный фитиль, пропитанный смесью воска и стеарина или воска и парафина. Такие спички горят дольше и светлее обыкновенных, так что ими можно пользоваться в нужных случаях и для освещения, конечно только на короткое время.

Есть и специальные спички для путешествий, экспедиций, охотников и т. п., отличающиеся тем, что они не гаснут на ветру. Если вам приходилось когда-нибудь при сильном ветре сжечь чуть не целую коробку спичек, все-таки не разжегши огня, то вы конечно сумеете оценить по достоинству негаснущие спички. Головка этих спичек по составу похожа на головку обыкновенной спички, но соломка их покрыта примерно на две трети своей длины горючей массой вроде той, которую употребляют для фейерверков: зажженная она уже не тушится ветром. Такая масса делается например из смеси бертолетовой соли, сахара и красного фосфора с клеящими, красящими и наполняющими веществами.

Старые фосфорные спички при всех своих недостатках отличались одним чрезвычайно ценным для потребителя качеством, а именно тем, что они зажигались при трении о любую поверхность. Поэтому понятны попытки изготовить и безопасные спички, обладающие этим же свойством. Такие попытки делались неоднократно, и на международном рынке не раз появлялись всюду зажигающиеся спички. Зажигательная масса их состояла из смеси веществ, богатых кислородом (бертолетовой соли, хромпика и пр.), с веществами, способствующими воспламенению (сернистая сурьма и др.). Но выделка таких спичек не получала широкого распространения, так как они обходились дороже обыкновенных. В настоящее время появились всюду зажигающиеся сесквисульфидные спички, главной составной частью зажигательной массы которых является сернистое соединение фосфора – фосфорсесквисульфид P4S3. Последний неядовит и отличается легкой воспламеняемостью.

Но и это еще не все сорта современных спичек. В путешествии, на экскурсии, изысканиях, охоте и т. п. вам нужно иногда быстро определить направление ветра. В этом вам очень могли бы помочь дымовые спички, масса которых содержит вещества, образующие при сгорании много копоти или дыма. Для яркого, хотя и короткого освещения служат осветительные спички, содержащие вещества, сгорающие с ярким пламенем, например порошок алюминия. Есть наконец бенгальские спички, дающие при горении цветное пламя.

Как видите, представители современной безопасной спички довольно разнообразны. Познакомимся же поближе с тем, как выделывается эта спичка.

От лесных массивов до спичечной соломки

Из леса на фабрику

Зима, трещит мороз, лес занесен белой пеленой снега, деревья одеты пушистым инеем. Но в лесу шум и движение, – здесь валят осину для спичечной фабрики. Осина зимней заготовки для спичечной фабрики лучше, чем летняя, так как в ней остановилось движение сока, он сгустился, количество его в дереве уменьшилось. А такое дерево легче обрабатывать, оно труднее поддается порче.

Падают стройные, высокие, крепкие стволы осины, с треском ломаются оголенные ветви, которые летом были украшены дрожавшими от малейшего дуновения ветерка листьями.

Рис. 13. Осина

Из осины готовят тут же кряжи длиной в 6–8 м. Их подтаскивают ближе к берегу реки, откуда ранней весной с половодьем кряжи пустят сплавом на фабрику. Поэтому спичечные фабрики обычно строят у реки; если фабрика построена не у реки, то кряжи распилят на отрезки в 2–2,5 м, погрузят их на платформы и отправят на фабрику, по железной дороге.

Но почему же на спичечных фабриках предпочитают иметь дело с осиной, а не с каким-либо другим деревом, например елью или сосной? Да потому что осина, которой потребители обычно очень недовольны как топливом, имеет ряд ценных качеств для выделки из нее спичечной соломки и спичечных коробок. Как-раз недостаток, обесценивающий ее в качестве горючего материала, именно пористость ее древесины, в данном случае является большим достоинством: осина легко поддается пропитке составами, облегчающими воспламенение и препятствующими тлению спичек. Благодаря отсутствию слоистости и сравнительно малой сучковатости механическая обработка осины также не представляет особых трудностей – она легко строгается, дает прочную соломку. Ценятся наконец белизна ее древесины, почти полное отсутствие растрескивания при сушке, легкая воспламеняемость, дешевизна, широкая распространенность (она встречается например по всей Европе – от Средиземного моря до полярного круга). Все эти качества сделали осину наилучшим деревом для спичечного производства, и лишь там, где осина встречается редко, ее заменяют тополем, липой, березой, ивой. Сосна и ель для этой цели почти не употребляются из-за высокого содержания в них смолистых веществ.

На берегу реки раскинулась спичечная фабрика. Ранней весной, когда пройдет ледоход, вздувшиеся вешние воды несут к ней заготовленные зимой осиновые кряжи (если фабрика связана с лесом железной дорогой, то и тут главные запасы составляются из осины зимней заготовки). Здесь их задерживают, выгружают на берег и складывают в штабеля. Иногда это делают еще вручную, но мы с вами осмотрим одну из наших больших современных спичечных фабрик, где внедрены социалистические условия труда, где проведены широкая механизация и автоматизация производственных процессов. Здесь выгрузка производится с помощью транспортеров-самотасок в подвесных тележках.

Стройными штабелями кладутся на складе осиновые кряжи. Торцы их для предохранения дерева от высыхания сейчас же покрывают известью или заклеивают бумагой. Но тут кряжи находят лишь временный приют, отсюда они отправляются в длинное путешествие по фабрике, чтобы в конце концов покинуть ее в виде спичечной коробки, наполненной ровными рядами изящных белых или цветных спичек.

От склада до лущильного отделения

Пройдем вместе с кряжем первый этап его тернистого пути – от склада до лущильного отделения фабрики.

Кряж велик, из него нельзя непосредственно строгать стружку для соломки или дрань для выделки коробок. Поэтому узкоколейка, по которой сейчас катятся тележки с осиновыми кряжами, приводит нас в распиловочное отделение, где кряжи распиливаются на чураки различной длины. Одни из них пойдут на выделку соломки, другие – на наружную часть коробки (корпусок), третьи – на стенки внутреннего ящика, четвертые – на его донышко.

Рис. 14. Поперечная пила «лисий хвост»

Летят кругом стружки, визжат пилы, раздирая на части тело кряжа. Пилы конечно механические, приводимые в действие электрическим мотором. Вот балансирная поперечная пила «лисий хвост» (рис. 14), которую обслуживает всего один рабочий, поднимая и опуская рукой ее полотно с помощью шпинделя и ручного колеса. Две такие пилы обеспечивают производительность фабрики в тысячу ящиков за одну смену. Но чаще мы встретим круглую пилу с противовесом (рис. 15 и 16), которая требует уже для своего обслуживания 3 рабочих и в 5–6 раз более мощного мотора, но зато и отличается большей производительностью.

Рис. 15. Круглая пила с противовесом

Рис. 16. Круглая пила с противовесом, 1 – качающаяся рама, которую можно поднимать и опускать вместе с пилой, 2 – опорная плита, 3 – противовес. 4 – рычаг для поднимания и опускания пилы рукой, 5 – металлическая площадка, 6 – упор, 7 – стойка с откидными упорными шаблонами для регулирования длины чураков

Кряжа уже нет, он превратился в чураки. Но эти чураки покрыты еще корой, которая когда-то одевала живой ствол осины, а потом предохраняла ее мертвую от дождя и снега, тепла и холода, тем самым способствуя лучшей сопротивляемости кряжа растрескиванию и гниению. Теперь ее полезной службе пришел конец, дальше она была бы только досадной помехой. А поэтому, следя за дальнейшей судьбой кряжа, растерзанного пилами на отдельные неуклюжие чураки, мы попадаем в корообдирочное отделение.

Рис. 17. Кородерка

Здесь чураки кладут на кородерку (рис. 17), главной частью которой является быстро вращающийся диск с привинченными к нему четырьмя ножами. Эти ножи легко можно переставлять в зависимости от толщины коры. Рабочий при кородерке поворачивает чурак перед диском (чему помогают ножи, захватывающие кору), и ножи срезают с чурака кору вместе со всеми выступающими частями.

Рис. 18. Парильная камера

Теперь чурак приведен в такой вид, который обеспечит ему свободный пропуск в лущильное отделение. Но это только в теплое время года, а зимой нам пришлось бы прогуляться с ним предварительно еще в парильное отделение, куда чураки попадают перед обдиранием с них коры. Зимой кряжи промерзли, их древесина сделалась благодаря этому хрупкой, ломкой, мало пригодной для обработки. Ее предварительно нужно оттаять. С этой целью чураки, уложенные в небольшие вагонетки, путешествуют в парильное отделение. Здесь они попадают вместе с вагонетками в парильные камеры (рис. 18), куда пропускается горячий пар. Таких камер в отделении несколько; при разгрузке или нагрузке пар из них выпускается, а остальное время они держатся под паром. Теперь начинают применять для оттаивания также и горячую воду.

После четырех-шестичасовой пропарки чураки переводят в помещение с комнатной температурой, где они постепенно остывают, и в то же время «отходят» не успевшие оттаять раньше их внутренние слои.

Итак чураки окончательно подготовлены, и мы можем отправиться с ними дальше – в лущильное отделение.

Чураки превращаются в соломку

Вагонетки или ленточный транспортер подают здесь чураки к щепальным машинам (рис. 19), работающим по принципу токарного станка. Рабочий подхватывает чурак и быстро закрепляет, его между двумя вращающимися шпинделями машины. Чурак завертелся и попал под лезвие широкого ножа, которое вонзается в его тело на ширину стружки. Чурак тает на наших глазах, а вместо него из-под ножа ползет длинная белая лента. Другой рабочий разрывает ее поперек на куски в 2–2,5 м и складывает их на длинном столе возле щепальной машины. Чурак тает, а на столе растет «кладь» или «накладка», как называет рабочий пачку, содержащую 75–80 отрезков ленты.

Рис. 19. Щепальная машина

– Это предупреждает – поясняет нам инженер – пресс, который прижимает стружку к ножу, не дает ей складываться и тем самым уплотняет ее.

– А как велика производительность такой машины?

– Да примерно за рабочий день она обеспечивает соломочной дранью всего около 300 ящиков по тысяче коробок спичек в каждом…

Клади растут и одна за другой передаются на рубильный станок (рис. 20), где ленты превращаются наконец в соломку.

Но почему же ленты не свертываются в трубку? Ведь наружная поверхность их длиннее внутренней?

Рис. 20. Соломкорубильная машина

Вот кладь попала на роликовый стол машины (на рисунке слева), и вращающиеся ролики передвигают ее под вертикальный нож 2, приводимый в возвратно-поступательное движение с помощью коленчатого вала. Нож рубит стружку на соломки по их длине, а расположенная под ножом колодка с резачками режет соломку по торцам. После каждого удара ножа кладь передвигается на толщину соломки, и лента быстро крошится в ровные белые соломки стандартного размера 45 X 2 X 2 мм. Работает машина очень быстро; около 3 раз в секунду врезается рубильный нож в ленты, 3 млн. шт. соломок выбрасывает машина в час.

Неуклюжий кряж превратился на наших глазах в груды тонкой белой соломки, которая падает сейчас из-под ножа рубильного станка на широкий ленточный транспортер. Но раньше чем сделаться спичкой, она должна еще пройти ряд подготовительных операций.

Соломка готовится стать спичкой

Идя вдоль транспортера, мы попадаем в пропиточное отделение, где соломка должна пропитаться противотлеющим составом. На фабрике пока еще применяют для этого кислый суперфосфат, не допускающий механизации процесса, именно потому что он кислый, а кислота, как известно, разъедает металлические части аппаратов.

Мы видим бетонные ванны, в которых варятся в водном растворе суперфосфат и серная кислота. Когда раствор после варки охладится, его переливают в бетонные мочильные чаны вместимостью в несколько сот ведер.

Рис. 21. Сушильный аппарат системы Шильде. А – поступление мокрой соломки, В – выход сухой соломки, i – транспортная сетка, С – вентиляторы, D – калориферы, Т – выпускная труба для отработавшего воздуха

Набитая в коробы или корзины соломка погружается в раствор, который пропитывает ее. Через 2–8 мин. (в зависимости от того, свежая ли ванна или она уже истощена) мокрая соломка из ванны идет по транспортеру в сушильное отделение.

– Когда мы перейдем на пропитку фосфорнокислым аммонием, то и этот процесс будет механизирован, – говорит нам инженер. – Это вещество нейтральное, которое позволит применять для пропитки механические аппараты…

Идем к сушилкам. Здесь стоят аппараты системы Шильде, остроумное устройство которых позволяет многократно использовать нагретый воздух. С одного конца (А – рис. 21) в аппарат непрерывно поступает мокрая соломка, а с другого (В) она выходит уже сухой. Перемещается соломка непрерывно движущейся транспортерной сеткой i и внутри аппарата она подвергается действию струи горячего воздуха, прогоняемого вентиляторами мимо нагреваемых паром металлических трубок D (калориферов). Отработавший воздух выходит из аппарата через трубу Т. Таким образом струя горячего воздуха проходит здесь через соломку несколько раз (см. стрелки на рисунке). 2–3 млн. сухих соломок в час подает аппарат транспортеру для передачи их в полировочный барабан (рис. 22).

Рис. 22. Полировочный барабан

– Для чего же нужно полировать соломку? – спрашиваем мы сопровождающего нас инженера.

В ответ он предлагает нам достать из кармана коробку спичек, вынуть из нее спичку и внимательно рассмотреть ее.

Рис. 23. Сортировочная машина. 1 – загрузочный лоток, 2 – сито, 3 – шкив, 4 – эксцентрик. 5 – тяга

– Не замечаете ли вы, что две стороны спички довольно ровные и гладкие, а две другие несколько шероховатые? Видите хорошо? Первые две получились от действия лущильного ножа, а вторые обязаны своим происхождением ножу рубильной машины. Вы различаете их ясно даже на готовой спичке. А теперь посмотрите, какой имеют вид эти стороны на неполированной еще спичке.

Инженер дает нам соломку с транспортера, и мы видим, что она лохматая, покрытая усиками и пылью.

– А вот вам соломка, побывавшая в полировочном барабане: на ней уже нет ни усиков, ни пыли…

Быстро вращается полировочный барабан, непрерывно движутся насыпанные в нем соломки, сильно трутся об его стенки, друг о друга, их усики обламываются и вместе с пылью высасываются из барабана вентилятором.

Отполированные чистые соломки высыпаются из барабана в загрузочный лоток сортировочной машины (рис. 23), Дело в том, что в соломку замешались щепа, обломки, которые необходимо удалить, прежде чем пускать соломку в дальнейшие машины. Гудят моторы, непрерывно дрожит наклонное, движущееся взад и вперед сито сортировки (2), беспрестанно пляшут на нем соломки и сползают от тряски вниз. Но да конца доходят лишь полномерные из них, достойные стать спичками; лом же и недомерки проваливаются по дороге сквозь отверстия сита и удаляются вон.

Рис. 24. Соломкоукладочная машина. Вверху слева виден лоток, движущийся по станине взад и вперед; слева – наполненные соломкой кассеты

Пневматический (действующий силой воздуха) транспортер гонит отобранную соломку в бункера (ящики) соломкоукладочных машин (рис. 24). Взад и вперед бегает лоток по станине машины, встряхивая насыпанную в него соломку, и она проваливается сквозь дырчатое дно его в находящиеся внизу кассеты. Но почему она ложится все время в одном определенном направлении правильными однослойными, рядами, заполняя подставившие навстречу ей свои щели кассеты?

Да потому, что ячейки дырчатого дна лотка пропускают только соломку, легшую в требуемом направлении, и задерживают всякую другую, а в каждую кассету может войти лишь один ряд соломок.

И в то время когда машина неустанно набивает один ряд кассет, батарея других кассет, уже набитых соломкой, готова отправиться в дальнейшее путешествие, в котором соломка станет наконец спичкой. Да, теперь она уже вполне подготовлена для этого заключительного этапа своих длительных превращений. Но ведь выйти с фабрики в свет она может только заключенная в спичечную коробку, а мы еще совсем не обратили внимания на то, как делается эта последняя. Для этого и инженер советует нам пока вернуться назад – в Лущильное отделение коробочной щепы.

Одновременно рождается и коробка

Что она действительно рождается одновременно со спичкой – это мы заметили еще в распиловочном отделении, откуда шли не только чураки для выделки соломки, но и чураки других размеров – для наружных частей коробок, для стенок внутреннего ящика, для донышков.