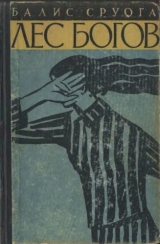

Текст книги "Лес богов"

Автор книги: Балис Сруога

Жанр:

Военная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)

Клаван был единственным эсэсовцем в Штутгофе, который читал книги. От чтения у него голова кругом шла. Прочтет какую-нибудь, пусть самую глупую нацистскую галиматью, втемяшится ему в башку очередная блажь и он бежит в канцелярию за объяснениями. Растолковать же ему что-либо было выше человеческих сил. Абсолютный болван нацист-фанатик Клаван не в состоянии был ничего понять.

Каждые две недели Клаван приходил выяснять, действительно ли его фамилия германского происхождения.

– Германского, черт побери, германского! Тысячу раз германского! – кричал я потеряв терпение. Но ровно через две недели Клаван опять требовал доказательств. При виде его я зеленел от злости.

Как-то раз мы с ним увидели через окно канцелярии, как Петере избивал во дворе арестанта. Клаван насупился – он сам никогда не бил – и сказал:

– Нет, мне все же в лагере тяжко. Я вырос в Эстонии. Я человек совершенно другой культуры. Впервые в жизни я увидел в Штутгофе, как избивают людей. У нас в Эстонии никто никого не колотит. Там, как тебе известно, совсем другая культура…

Когда его только назначили в лагерь, он пришел к коменданту Гоппе и заявил что как продукт другой культуры, не справится со своими лагерными обязанностями. Гоппе успокоил Клавана – и он Гоппе, мол враг жестокости. Комендант просил его остаться и выполнять свою миссию по совести. Он даже обещал ему свое содействие в делах совести и в знак дружбы подарил часы.

– Вот они, – Клаван охотно демонстрировал полученные от коменданта часы.

Клаван часто бегал к коменданту, а с коллегами-фельдфебелями не дружил. Они его не терпели. Он искал близости с теми заключенными, которые могли поговорить с ним о книжных премудростях. Придя к Гоппе, Клаван выкладывал ему все что слышал от узников. Его рассказы не были доносами в полном смысле слова, не преследовали дурных целей. Только безграничная наивность развязывала Клавану язык. И кроме того, Гоппе являлся для него непререкаемым авторитетом, олицетворением благородства. Он шел к коменданту, как на исповедь.

Клаван был апологетом войны. Самые светлые его воспоминания были связаны с годами войны. Она с точки зрения Клавана, с беспощадной необходимостью улучшала человеческую породу. Но когда пожар войны перебросился на территорию Германии, Клаван внес в свою теорию существенные коррективы и превратился в принципиального антимилитариста.

Моим приятелям-полякам он говорил, что не может понять литовцев. Всем ведь известно, что после войны Литва будет присоединена к Германии, литовцы получат возможность онемечиться, им будет оказана величайшая честь называться немцами. А они, литовцы, все почему-то ерепенятся, все чем-то недовольны!

Клаван поэтизировал силу. Тот прав, философствовал он, на чьей стороне мощь. Германия понесла, мол большие потери, и ясно как день, что после войны она вправе на что-то претендовать, – как же иначе? Прибалтийские страны естественно, должны принадлежать Германии…

– Господин ротенфюрер, – до фельдфебельского звании он так и не дослужился, – у вас есть усадьба, а у Зеленке нет. А ведь Зеленке сильнее вас. Что вы сказали бы, если бы Зеленке собрал банду таких, как он, пришел ночью и выбросил вас из дома?

– Как можно, – возмутился он, – сравнивать почетную войну с обыкновенным разбоем?

Как ни тщился Клаван провести грань между рыцарски благородной Германией и грабителем Зеленке, разницы я так и не почувствовал…

Осенью 1944 года, когда фронт приблизился к границам Германии, Клаван весьма своеобразно ответил на мое возмущение тем, что меня до сих пор не отпускают из лагеря.

– Я, – сказал Клаван – такой же заключенный как и ты. Я никуда не могу отлучиться из лагеря. Четырежды подавал прошение об отправке на фронт, но власти медлят, не пускают. Выходит, и я арестант.

– Между нами – заметил я, – тем не менее есть некоторая разница…

– Какая? По-моему, нет никакой.

– Мне все же сдается – есть. Например, собака, встретив эсэсовца, может не делать «Mutzen ab», а я должен. Собака имеет право гулять с эсэсовцем по тротуару, а я обязан ходить по середине улицы, месить грязь. Вот если бы меня уравняли в правах с собакой, и то было бы много сделано.

– Ах, вот что, – глухо промычал Клаван. У него было такое выражение лица, будто я дал ему по морде. Но отделаться от него вежливым образом не представлялось возможным. Самозванный немец Клаван надоедал больше, чем урожденный.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

В канцелярии Майера велась летопись преступлений и наказаний заключенных. Заурядные, легкие проступки вносились в «Strafbuch» – штрафную книгу. Тяжелые преступления отмечались особо.

Существовало два вида обыкновенных преступлений – воровство и леность. Совершались они преимущественно на работе. Украдет, скажем, кто-нибудь картофелину, репу, корку хлеба, огурец, помидор – вот и вор! Кражу других вещей отмечали только в исключительных случаях. Преступления второго рода были еще страшнее: стоило узнику в рабочее время перевести дух, заговорить с соседом, закурить козью ножку или упаси бог, вздремнуть в лесу на солнышке как его немедленно производили в неисправимые лентяи.

Эсэсовцы-надсмотрщики избивали проштрафившихся тут же, на месте, записывали их порядковые номера и в конце недели отдавали списки в канцелярию – для внесения в книгу преступлений и наказаний и для наказания соответственно личной резолюции Майера.

Наказания были такими же скучными как и преступления. Оставляли на три дня без обеда, на шесть, на девять… Иногда уменьшали порцию на треть, иногда давали только половину. Порой Майер приписывал проштрафившимся более крепкие лекарства – пять, десять, пятнадцать палок. Наказание больных откладывалось до их выздоровления. Успевшие умереть, от кары освобождались.

Одной из основных моих работ в канцелярии было ведение штрафной книги.

Увы ничего хорошего из этого не вышло. Я не справился! Постоянно понукаемый Хемницем я собирал сведения о совершенных преступлениях только в конце месяца. Преступников набиралось великое множество. Эсэсовцы-надсмотрщики были не больно грамотными людьми. Номера провинившихся они выводили неясно. Я должен был разбираться в причудливых каракулях, отыскивать по номерам фамилии, место работы и жительства заключенных. Все данные записывались и передавались Майеру для вынесения приговора. Работа отнимала очень много времени. К тому же Майер не торопился взяться за чтение штрафной книги. Когда он наконец снисходил до определения меры наказания, я должен был сообщить о ней блоковым и шрейберам. Такова мол воля Майера исполняйте.

Тут-то мне и не везло. Не знаю, то ли по недомыслию эсэсовцев-надсмотрщиков, неясно выводивших номера, то ли из-за отсутствия у меня должной каллиграфической проницательности всегда выходило, что большинство ответчиков были уже покойниками… И номер казалось, соответствовал, и фамилия была подлинной, и год рождения не перепутан, а осужденный лентяй давным-давно глядишь, вылетел через трубу крематория. Наказание же полагалось ему, как назло, особенно большое.

Меньшая, но все же значительная часть преступников оказывалась в больнице. Умер ответчик или выздоровел, разве уследишь, разве всех вспомнишь? Немало было и «преступников», которым давным-давно было наплевать на казенный харч: они были крупными, маститыми «организаторами» и не нуждались в жалких арестантских обедах. Все складывалось так, что почти некого было наказывать. Раз подал я Майеру штрафбух, другой раз…

– Дерьмо, а не книга! – заявил он.

– Что поделаешь, надсмотрщики сами записывали номера.

– Рехнулись они, что ли?

– Не могу знать господин гауптштурмфюрер… После следующего рапорта Майер мне книгу не вернул.

Летопись преступлений и наказаний была прервана.

Так бесславно из-за мертвецов и больных прекратили свое существование традиционные преступники Штутгофа – воры и ленивцы.

Однако с исчезновением штрафбуха горести мелких воришек не кончились. Ворюгам-акулам неплохо жилось и до уничтожения книги но мелкой рыбешке приходилось туго.

Устраивался, например, своеобразный суд линча. Преступника подвергали наказанию тут же на месте. К великой радости эсэсовцев порой вымазывали какого-нибудь картофельного воришку сажей, превращали в негра и демонстрировали всем жителям блоков и работникам мастерских. Полюбуйтесь, дескать, на черномазого! Иногда несчастную жертву ставили на весь день к забору или даже сажали на столб у ворот. Запихнут в рот завалящую репу или гнилой бурак, в зависимости от украденного добра – и торчи до ночи.

Был случай, когда офицер-эсэсовец заставил одного француза проглотить теплый кал…

Крупным преступлением считалась спекуляция за пределами лагеря. В самом Штутгофе к ней относились терпимо, по крайней мере за нее редко преследовали. Бурного расцвета она достигла в 1944 году. Во дворе, около жилого барака девятого блока, постоянно функционировал черный рынок и черная биржа. Там можно было достать все чего только душа желала – вплоть до кокаина. Одежда, обувь, хлеб, маргарин и другие товары широкого потребления на черном рынке никогда не переводились.

В более затруднительном положении находились «заграничные» спекулянты, то есть лица промышлявшие за стенами лагеря.

Связь с «заграницей» осуществлялась по двум основным каналам: через посредство «заграничных» мастеров и «заграничных» рабочих команд.

На некоторых ответственных постах в Штутгофе работали по найму инженеры и мастера, жившие на свободе. Они и являлись главными посредниками во всех торгово-спекулятивных операциях. Порой самодеятельные бизнесмены дорого расплачивались за свое участие – попадали за колючую проволоку на правах арестантов. На их место сразу находились новые посредники. Иногда в этой роли подвизались даже эсэсовцы, но они обычно брали большую пошлину, и не всегда было выгодно иметь с ними дело. Значительно больший эффект давал бизнес через посредство «заграничных» рабочих команд.

Кроме рабочих команд в самом Штутгофе, существовали еще команды, выполнявшие различные повинности за пределами лагеря. Их называли «Aussenkomanden». Были они двоякого рода – постоянные и сменные.

Постоянные команды формировались в самом лагере и посылались за пределы лагеря на постоянную работу.

Иногда для формирования такой команды приезжал руководитель какого-нибудь предприятия, например владелец Гданьской судостроительной верфи. Перед ним выстраивалась толпа арестантов. Директор предприятия совершал обход и осмотр узников. Он ощупывал их мускулы и выбирал себе рабов, совсем как в «Хижине дяди Тома».

Лагерь располагал многими «заграничными» командами. В них работала почти половина всех заключенных. На подземных динамитных заводах в Быдгоще были заняты несколько тысяч женщин-заключенных. На заводах синтетического топлива в Пелице – несколько тысяч мужчин. Несколько постоянных команд работали в Гданьске и Гдыне. Были они и в Дейч-Эйлау, и в Эльбинге и в Лауенбурге, и в Праусе, в Штольпе, Гердауэне, Штаргарде, Гейлингенбейле и во многих других пунктах Западной Пруссии и Померании. Команды эти там и жили.

Сменные команды жили в лагере, уходили на работу с утра и возвращались вечером. Они обслуживали крестьянские усадьбы и окрестные фабрики, где иногда сталкивались с военнопленными англичанами и рабочими французами, бельгийцами, голландцами, датчанами, норвежцами, насильно привезенными сюда.

Сменные команды и занимались спекуляцией в крупном масштабе. Они расхищали в лагере одежду, инструменты, драгоценности, сахар, маргарин. За пределами Штутгофа украденное выменивалось на табак и спирт и контрабанда эта тайно доставлялась в лагерь. Иногда ту или другую команду подвергали обыску, изымали спирт, контрабандисты получали на орехи. Но такие случайности не наносили серьезного ущерба торговле. Один мой приятель, славившийся как высокоодаренный «организатор» каждую неделю получал не меньше двадцати пяти палок. За все время пребывания в лагере, как он сам хвастал, он принял около трех тысяч ударов.

– Эх, – говаривал он, – задница не стеклянная, не треснет.

Человек этот постоянно промышлял продажей спирта и жил прекрасно, если не считать синяков на ягодицах. Однажды почувствовав, что у него отнимут товар да еще дадут взбучку, он вылакал весь спирт и свалился на месте. Его, как больного, отнесли в блок, но Зеленке все же воздал ему должное: не лакай в одиночку! Такие облавы Зеленке организовывал с особым рвением: ведь половина спирта доставалась ему!

Поймает, бывало, Хемниц какого-нибудь спекулянтика пригонит в канцелярию. Ну, думаешь задаст он ему перцу, ан нет! То ли голова трещит с похмелья, то ли изжога мучит, сидит рапортфюрер как всегда скрючившись, и молчит. Не хочет утруждать себя.

– Всыпь-ка ему двадцать пять палок! – наконец приказывает он какому-нибудь заключенному случайно зашедшему в канцелярию. Гость берет у Хемница плеть, потрясает ею перед носом спекулянта и уводит его в соседнюю комнату на предмет экзекуции. Хлест, хлест, хлест – слышится за стеной; жертва молчит, будто ей рот заткнули.

– Кричи, дурак, – предупреждает экзекутор.

Спекулянт начинает орать так, как будто с него с живого кожу сдирают. Хемниц удовлетворенно посмеивается: доволен что палач оказался на высоте. «Палач» сияет от похвалы Хемница. Но и спекулянтишка не в обиде: экзекутор вместо него свирепо колотил… стул.

Тягчайшим преступлением в лагере считалась нелегальная переписка с оставшимися на свободе. Если письмо было невинного содержания, то есть если в нем ничего дурного о Штутгофе не говорилось тогда еще полбеды: давали пятьдесят палок и отпускали с миром. Но коль скоро в корреспонденции находили намек на истинное положение вещей – пиши пропало. Начиналось следствие с неизбежными палочными авансами. Провинившихся сажали в бункер на хлеб и воду, отдавали на съедение клопам, и только после всего этого следовало наказание, назначенное Берлином.

Начальство ревниво оберегало тайны Штутгофа и неусыпно следило чтобы правда о нем не проникла в Германию, а тем более за границу. Кто передавал нежелательные сведения за пределы лагеря, тому создавали самые благоприятные условия для самоубийства или гибели. Строптивых корреспондентов избавляли от соблазна писать то, чего не следует. Каким, например заслуженным бандитом ни был Циммерман, но и к нему фортуна повернулась спиной. И все из-за письма.

В марте 1944 года Циммермана вместе с Зеленке и другими разбойниками послали в Бухенвальд в специальную эсэсовскую школу. Оттуда его отправили на фронт, но он почему-то не изъявил желания лечь костьми во славу Третьей империи. Удрал Циммерман с передовой к черту и попал прямо в его резиденцию – обратно в Штутгоф. Незадачливого вояку привезли в плачевном состоянии: он походил на жертву автомобильной катастрофы. Морда у него была до того изуродована, до того неестественно раздута, что казалось – человек ходит с двумя головами. Циммерман изменился до неузнаваемости. Заперли его, разбойника, в бункер, на радость клопиному племени – да, по правде говоря, лучшее пастбище, чем волосатая грудь Циммермана трудно было для клопов и придумать. На его несчастье, нашли у Циммермана записки о лагере. Записки, прямо скажем, средней руки. Ничего плохого о Штутгофе в них не было. Циммерман только указывал, что Майер палач, и Хемниц палач, и еще кто-то там обожает мордобой. Бедняга Циммерман волком выл в бункере, каялся в грехах. Но раскаяние не помогло. А через две недели Циммерман взял да и повесился. Как-то странно повесился. Ни веревки приличной у него не было, ни крюка. Он нашел, видно, какой-то особый способ. Не обошлось тут конечно, без благотворительства хороших друзей во главе с Зеленке… Помогли бедняге… Вот что значило писать о лагере.

Костоправов и убийц в лагере не наказывали. Доктор или заместитель круглой печатью удостоверяли, что усопший скончался от общего упадка сил, катара желудка или воспаления легких.

Иногда врачи-заключенные противились скоропалительным решениям и диагнозам официальных эскулапов. Убитый, артачились они, налицо, убийца тоже, не хватает только протокола, настаиваем на немедленном вскрытии. Однако к их голосу прислушивались редко. В дело непременно вмешивался Зеленке. Его агенты вытаскивали из кучи какой-нибудь труп доходяги и совали врачам-заключенным.

– Нате, вскрывайте если руки у вас чешутся.

Врачи-заключенные знали – с Зеленке лучше не связываться все равно проиграешь.

Тем не менее однажды произошел неслыханный скандал: вздернули Пабста.

Пабст был немец. Старый каторжник. Еще более старый разбойник. Опытный заслуженный бандит, он укокошил немало людей на свободе и в лагере. В Штутгофе Пабст занимал различные высокие посты. Последнее время был помощником начальника блока. Трезвым он находился в приятельских отношениях с Зеленке но пьяный немедленно хватал его за грудки. Зеленке немилосердно бил в таких случаях Пабста, но старый каторжник не оставался в долгу и щедро давал сдачи своему молодому собрату, злостно подрывая престиж власти. Многих изувечил Пабст в лагере, многих отправил на тот свет и никто ему за сей труд в ноги не поклонился…

Но вот однажды он убил поляка, политического заключенного. Ничего тут особенного не случилось, убил и – точка. Не вмешайся гадюка Зеленке, не раздуй он дело до невероятных размеров, все было бы шито-крыто. Но староста взбесился. Он нашел свидетелей, составил протокол, донес врачам-заключенным сообщил политическому отделу, Майеру, словом, куда следовало и не следовало. Черт его знает, что это вдруг нашло на Зеленке. За ним такого не водилось. Пабст, видно, встал Зеленке поперек пути, а может он хотел задобрить поляков и заручиться их поддержкой?

Хемниц обязан был донести на Пабста в Берлин. Хемниц морщится и пишет. Пишет и морщится. Морщится и рвет бумагу. Рвет и снова пишет. Ужасно неприятная миссия выпала на его долю и главное – впервые в жизни.

Что из того что убитый поляк был политическим заключенным а Пабст бандит? В конечном счете все решает раса. Не какая-нибудь. Германская. Высшая.

С грехом пополам Хемниц состряпал обтекаемую докладную записку, из которой следовало, что «Будучи чуть навеселе Пабст чуть задел поляка, чуть проучил его за непослушание. А тот взял да умер. Умер самостоятельно, по собственной инициативе. Никто его не просил. Во всем виновато польское упрямство, и только».

– Человече, – сказал Майер, прочитав донесение – ты, видно, хочешь, чтобы и тебя вздернули.

Майер уничтожил плод тяжелых трудов и глубоких раздумий Хемница и написал другой более строгий рапорт.

Пабст страшно удивился, когда его посадили в бункер до решения Берлина. Удивление разбойника еще более возросло, когда его повели на виселицу. Бледный, как полотно, он дрожал словно мокрая собака на морозе.

Пабст не белел и не дрожал, убивая других. Но оказавшись в двух шагах от виселицы, приготовленной для него, он вдруг лишился сил и не мог подняться на первую ступеньку. Его пришлось подталкивать сзади, насильно тащить к перекладине. Нет, он не был похож на прежнего Пабста.

Вот и пойми психику человека, который имел так много дел со смертью!

Зеленке торжественно набросил ему петлю на шею. Зеленке был на седьмом небе. Морда у Зеленке лоснилась от радости, как и его кожаный плащ.

Казнь Пабста была первым и последним событием такого рода в роскошной истории Штутгофа.

LA DONNA E MOBILE…[5]

Тюремная любовь – всегда и везде болезненная и трагикомическая штука. Она ждет еще своего психиатра и патолога.

В лагере любовные похождения строго запрещались. Но мало ли что запрещается в мире! И революции устраивать строго возбраняется, а все же находятся смельчаки. Если свято блюсти все запреты, то и жить осточертеет. К тому же в амурных делах действуют какие-то таинственные факторы, которые не признают никаких «вето».

Общение заключенных с женщинами было сопряжено с большими трудностями. Женщины жили в бараках, огражденных высокими заборами из колючей проволоки. К счастью, она не была заряжена электричеством – иначе мужчинам пришлось бы совсем плохо.

Как бы то ни было, царил жестокий порядок. С девушками встречаться было нельзя, разговоры строго запрещались. От проволочного заграждения отгоняли прочь плеткой.

Но чем труднее обстоятельства, тем горячей любовь… Что для нее значит колючая проволока? Что значат преграды? Сущие пустяки.

В лагере многого для любви не надо: один-другой ласковый взгляд, одна-другая мимолетная улыбка, воздушный поцелуй посланный через заграждение – и раскаленное сердце без холодного компресса не остудишь.

Встречи влюбленных всегда устраивались через посредников. А когда в любви появляется третий лишний – все идет кувырком – таков неумолимый закон естества.

Любовные письма постоянно попадали в руки начальства. Чаще всего они писались по-польски или по-русски. Сотрудникам нашей канцелярии то и дело приходилось переводить их на язык Майера. Корпя над переводами, мы так ругались, что женские бараки дружно икали. Столько работы, разрази их гром!

Письма длиннющие, почерки неразборчивые. А глупости какие! Нигде не пишут таких глупейших любовных посланий, как и лагерях!

Встретишь иногда какого-нибудь приятеля, поговоришь с ним, потолкуешь человек кажется, совсем неглупый. А когда переводишь его любовное послание только и поражаешься, какой он черт побери, олух.

Любви жаждали обе стороны, то есть мужчины и женщины, одинаково. Женщины проявляли даже больше инициативы, так как им вообще жилось легче.

Порой любовь была настоящая и искренняя. Но как часто под маской любви пряталось обыкновенное жульничество и чистокровный бизнес!

Однажды, например, жертвой любви стал наш милейший Вацек Козловский. Взял Вацек и влюбился, да еще как! По уши, до умопомрачения! Влопался он в молодую стройную девицу. Очень даже недурненькую! Каждый день Козловский посылал ей подарки – то хлеб, то булки, то сыр, то маргарин, то сало, то сахар. Она получала от него и сигареты, хоть женщинам строго запрещалось курить. Ничего не жалел Вацек для своей любви…

Девушка с удовольствием принимала дары, но сам Вацек, неотесанный болван, разбойник, циник, палач, всегда грязный и вонючий вызывал в ней отвращение. Фу! На кой черт он сдался ей, старый хрыч. Тем более, что у избранницы Вацека был другой, смазливый такой паренек, владелец расквашенной в прошлом скулы. С ним девушка и делила дары Вацека. В конце концов Козловский разоблачил коварство девицы… Ну и взбеленился со злости бедняга! Он колотил стульями стены барака, ревел, мычал и ревностнее, чем когда-либо, избивал подопечных заключенных. Вацек поймал все-таки счастливого соперника, сломал ему в отместку пару ребер и наконец утихомирился. Девица похныкала, погоревала об искалеченном обожателе и снова стала принимать подарки от Вацека…

Любовь в лагере была уделом сытых. Голодных и доходяг она почему-то не волновала. Кухонные деятели, работавшие в больнице, вожди блоков, капо и шрейберы – сия дочтенная публика составляла основной резерв, основной источник любовников. Они были сыты. Они были богаты. Они могли преподносить подарки.

Девушки в свою очередь тоже одаривали своих избранников. В руках прекрасного пола находились склады белья, прачечные. Если какой-нибудь повар или санитар шрейбер, или капо разгуливал в шелковых носках, в шелковой рубашке, новом шерстяном пуловере, – было ясно, что он влюблен и больше того – пользуется взаимностью: получает подарки.

Любовные увлечения приносили выгоду и одной и другой стороне.

Письма обычно разносили специальные почтальоны, преимущественно русские, которые больше всех голодали и мужественнее других переносили наказания. В этом отношении с ними никто не мог сравниться.

В лагере возле женского барака, стоял огромный мусорный ящик. Вдруг, откуда ни возьмись, лезет в него какой-нибудь заключенный. Сядет и копается – ищет чего-нибудь поесть. Обычное явление! Узники во всех мусорных ямах искали себе пищу, грызли недогрызанные собаками кости.

Сидит он в мусорном ящике и роется как курица в огороде скреб-поскреб, скреб-поскреб.

Проходит минута, проходит другая. Появляется девушка с ведром и высыпает в ящик мусор. А в мусоре есть несколько любовных посланий. Столько же ей вручает и почтальон.

Застигнет бывало, начальство письмоносца в мусорном ящике, выгонит оттуда палками, пошлет ко всем чертям. Но что с того? Через час в ящик забирается другой – он тоже есть хочет… Начальство бессильно: всех голодных все равно не передавишь.

Для обмена посылками и подарками тоже существовали разные способы.

В 1943 году в лагере был создан арестантский оркестр. По воскресным дням в послеобеденное время он «давал концерты». Играли оркестранты на мужской половине, но у проволочного заграждения, так, чтобы было слышно и на территории женщин. По обе стороны забора, в трех метрах от него – ближе не подпускали – выстраивались узники обоего пола. Они пожирали друг друга глазами, переговаривались мимикой, жестами и еще черт знает чем.

Великолепно понимали друг друга. Не случайно, ночь с воскресенья на понедельник бывала шумной, насыщенной многими происшествиями. То проход в проволочном заграждении сделают, то подкоп, то в женских бараках обнаружат несколько мужчин, то в мужских – несколько женщин, а то в какой-нибудь пустой мастерской или в умывальне и тех и других вместе…

Начинались допросы, выяснения… За ними следовали палки, проклятия, женские вопли и слезы.

Мужчин обычно после такой ночной экспедиции сажали на несколько суток в бункер, а изредка отправляли даже в самое пекло – на Гопегильский кирпичный завод мять глину. Виновные женщины немедленно лишались прически. Их стригли наголо – независимо от того, были ли они политическими или воспитуемыми, то есть присланными в лагерь на время.

Однажды Хемниц весьма своеобразно наказал влюбленную парочку. Он придумал для них не совсем платоническую кару. Во время обеденного перерыва влюбленные должны были в обнимку, тесно прижавшись, гулять по лагерю для всеобщего обозрения.

Женщина, пятидесятилетняя грешница, таяла от счастья. Она так ласково шептала своему спутнику что-то на ухо, так и впивалась в него благодарными глазами, так и прижимала к нему свою могучую грудь, и ворковала и щебетала… Ее совершенно не интересовало, как чувствует себя ее собственный муж, находившийся тут же среди заключенных и попавший в лагерь за немощность: он и на свободе никак не мог совладать со своей супругой… А в это время партнер старухи-грешницы не знал куда глаза девать. Ему было всего двадцать пять лет. Арестантки хихикали, показывали ему язык. Мужчины ржали, словно жеребцы.

– Хо-хо-хо, – надрывались они и желали молодцу доброго здоровья. С того дня посрамленный любовник на женщин смотреть не мог.

Жаль, что Хемниц никогда больше не применял своего поучительного наказания.

Летом 1944 года была создана специальная рабочая команда из стриженых арестанток. Ее руководителем назначили бандита-садиста Леге, немца-уголовника, который носил зеленый треугольник острием вверх. В лагерь он попал за многократное изнасилование. Это был угрюмый, тупой, туго соображавший бандит.

Команда «стриженых» была впряжена в большущий воз, одни колеса которого были выше несчастных женщин. Высоко на осях, как поднятый катафалк, лежала огромная бочка. Эта огромная ассенизационная колымага обслуживала мужские бараки. Стриженые должны были доставлять ее на поле и там опорожнять.

Майер и Хемниц были очень довольны своей изобретательностью. Радовались они две недели. Однажды колымага увязла в грязи и перевернулась. При этом у одной заключенной была сломана нога, другая получила тяжелое увечье. Тогда стриженых выпрягли.

И все же, несмотря на трудности после лета 1943 года в лагере появилось несколько новых горластых граждан.

ЛАГЕРНЫЙ РАЦИОН

Каждый заключенный Штутгофа официально получал тюремную норму питания 1800–2000 калорий. В тюрьмах, где люди сидят взаперти и обречены на бездеятельность, такой порции, может быть достаточно для поддержания жизни. Но в лагере, учитывая постоянное движение каторжника и невыносимо тяжелые условия труда, необходимо по меньшей мере 2500 калорий, то есть среднюю норму здорового человека, живущего на свободе. Даже если узник получал бы полную положенную ему на бумаге норму, он все равно протянул бы ноги из-за недостатка пищи и от истощения. Однако рядовой арестант и свою нищую порцию никогда не получал полностью.

В 1940–1941 годах каторжник едва ли получал 1000 калорий. В 1943 1944 годах питание несравненно улучшилось, но по правде говоря и тогда оно не стоило ни шиша. Продукты в Штутгоф доставляли из Гданьска, Тигенгофа, а также из других городов и хозяйств. Часть продовольствия расхищали кладовщики, часть исчезала по пути – воровали шоферы, эсэсовцы-конвоиры и транспортные рабочие-заключенные. Немало пропадало во время погрузки и потом при разгрузке в лагерные склады – спешили поживиться грузчики и случайно оказавшиеся рядом заключенные. Начальство лагеря, эсэсовцы тоже претендовали на дополнительное питание, на колбасу, маргарин, муку, крупу и тоже запускали лапу в казенный карман. Кроме того эсэсовцы из тех же фондов обеспечивали продуктами свои многочисленные семьи и не менее многочисленных любовниц.

Дополнительного питания домогались блоковые и шрейберы, капо, вице-капо и представители кухонной знати, у которых были свои любовницы, свои дружки, и множество другой лагерной аристократии. Все они добывали дополнительную порцию из тех же источников. На бумаге все, конечно, было гладко. Арестанты получали остатки со стола аристократии, а в гроссбухах отмечалось – норма выдана полностью. Пути передвижения продуктов и их неприкосновенность не поддавались никакому контролю. Тем более, что власть имущие вовсе не были заинтересованы в этом контроле…

Фюрером кухни, ее ответственным начальником долгое время был фельдфебель СС Циман, один из выдающихся воров Штутгофа. Он лакал самогон как квас, и никогда не пьянел. Два раза он все-таки ухитрился отравиться. С диагнозом «Delirium tremens»[6] его увозили в Гданьскую психиатрическую больницу. Во время вынужденной отлучки его заменял другой, более добросовестный эсэсовец. Лагерное питание немного улучшалось, но ненадолго. Циман возвращался, и опять на кухне начиналась катавасия.

Кто уследит за тем, сколько крупы, капусты, консервов положено в суп? Один мой приятель два года прилежно искал в лагерной бурде следы мяса, искал мучительно, но так и не нашел. Мясо фигурировало только на бумаге, где черным по белому значилось: сегодня мясной суп.

Когда блок получал свой рацион хлеба, мармелада, маргарина или колбасы, то это отнюдь не означало, что все дойдет до заключенных. В блоке полным-полно всякого начальства. Аппетиты же у владык, как известно, больше, чем у рабов. Кроме того, у заправил блоков было много административных забот – всякие ремонты, дани, банкеты. На все требовались средства. По казенному расчету ковригу хлеба следовало делить на десять или двенадцать ломтей. Но кто мог помешать хлеборезу разделить все на тринадцать-пятнадцать? Кто его контролировал? Спросишь, почему недодали тебе хлеба – получишь кочергой по голове за любопытство и шабаш. После каждой раздачи хлеба у начальства оставалось несколько буханок. То же проделывалось при распределении маргарина и колбасы. Начальство не давало себя в обиду – на то оно и начальство, чтобы кое-чем поживиться. На бумаге арестант получал с утра пол-литра кофе и кусок хлеба, намазанный мармеладом. Однако мармелада можно было обнаружить разве что слабые следы по краям, зато начальству оставалось каждый день по килограмму и больше.